【宇宙産業の3つの伸びしろ】 三井物産を経て、宇宙商社を起業した永崎さんが考える良い契約とは

非宇宙業界から宇宙業界に転職をした人に焦点を当てたインタビュー連載「Why Space」、5人目のインタビュイーは三井物産でキャリアを築き、宇宙商社Space BDを創業した、同社代表取締役社長の永崎将利さんです。

非宇宙業界から宇宙業界に転職をした人に焦点を当てたインタビュー連載「Why Space~なぜあなたは宇宙業界へ?なぜ宇宙業界はこうなってる?~」に登場いただく5人目は三井物産でキャリアを築き、宇宙商社Space BDを創業した、同社代表取締役社長の永崎将利さんです。

本連載「Why Space」では、非宇宙業界から宇宙業界に転職もしくは参入された方に「なぜ宇宙業界に転職したのか」「宇宙業界に転職してなぜ?と思ったこと」という2つの「なぜ」を問い、宇宙業界で働くリアルをお届けしてまいります。

なお、本インタビューは「赤浦徹さんと永崎将利さんの特別対談で語られた宇宙ビジネスのチャンスと立ち向かう課題」に掲載している永崎さんとインキュベイトファンド代表パートナーの赤浦徹さんとの特別対談の直後に行いました。ぜひ、特別対談の内容もあわせてご覧ください。

赤浦徹さんと永崎将利さんの特別対談で語られた、宇宙ビジネスのチャンスと立ち向かう課題【Space BDキャリアイベント特別レポート】

商社時代に知った「良い契約を読み、書く力」と「誠実さ」の重要性

宙畑:2024年9月に開催されたSpace BDのイベントでは、赤浦さんとの対談のなかで「良い契約が重要である」ということが繰り返し話されていました。おそらく永崎さんが商社時代に強く実感されたことの一つだと思います。良い契約とは具体的にどのような契約なのでしょうか?

永崎:1にも2にもWin-Winな契約だと思います。物事は何でもそうだと思いますが、理想があって、現実があります。つまり、どこで折り合うかが重要であって、現実的な解を見出さなければ契約は締結できません。双方にとって、どこかで勝って、どこかで負けてしまうのですが、それをいかにWin-Winな状態にするかが非常に重要です。

宙畑:そのような契約を締結するために、永崎さんはどのようなことを心がけているのでしょうか?

永崎:契約先と話す際にできる限り相手のことを知ってから臨むようにしています。そうすると「この人とこの取引をしたいんだろう」ということがなんとなく見えてきます。

その上で、例えば金額交渉においては、コスト構造や今のお困りごとを把握したうえで、最初に何と言うかが非常に重要です。私の場合は、あえて高めのボールを出して、低い契約を契約先から提示されてその間で、ということは行いません。

私が20代の頃、非常に厳しかった上司がいたのですが、「この人は誠実だから、ちょろまかすことはないだろう」と思っていただけるほど契約先との信頼関係を築くというスタイルでした。上司はもちろんのこと、私自身、このやり方が最も成果を上げられたということがあり、それが今のスタイルを構築する原体験となっています。

宙畑:相手のことを知るということも非常に重要なポイントですね。永崎さんはどこまで契約先のことを知る努力をされて商談に臨まれているのでしょうか。

永崎:難しい質問ですね。私は、一生懸命準備したつもりでも常に至らないなと思っています。例えば、相手が本を出しましたとなったら、徹夜しても読むべきなんです。とはいえ、相手がある話なので100点はありませんし、商談を経て、気が利かなかったなという反省ばかりです。

ただ、できる限りこの契約先のことを知るという行動はやるべきだと考えています。契約は、どこまでいっても人間と人間の話だと思っているので、相手からすると「この人はこんなに自分のことを理解して勉強してきてくれたんだな。嬉しいな。」と感じていただいて初めて変わるコミュニケーションがあります。それは日本だけでなく、海外でもそうです。これはSpace BDでも大事にし続けたいカルチャーです。

Space BD起業までの経緯「大義から話し始めるスタートアップは初めてだった」

宙畑:三井物産を退職された後、様々なご経験を経て、赤浦さんから「宇宙事業を一緒にやりましょう」と提案されたこと、また、「宇宙業界は黎明期で産業化していない」「宇宙産業には商社的なスキルや発想を持つプレイヤーがいない」と気付かれたことがSpace BD起業の大きなきっかけだったと永崎さんの書籍『小さな宇宙ベンチャーが起こしたキセキ』で拝見しました。

Space BDを起業されるまでに様々な方にお話を聞きに行き、ご自身でも調べられたと思いますが、具体的にどのように情報収集を進められたのでしょうか?

永崎:最初はデスクトップスタディで、競合やパートナーになりそうな企業を一生懸命、深夜までリストアップしました。もちろん従業員もいないのですが、宇宙業界をやるぞと決めて、スタートするまで8か月くらい赤浦さんと手分けして情報を集めました。

宙畑:本当に様々な方々とこの8か月という期間で出会われていると思います。2021年に宙畑でお話を伺った際に、ISSを商業利用する代表的な企業であるNanoracksのCEOにもお話を伺ったと教えていただきましたね。この出会いが後にSpace BD事業の柱となる、衛星の仕様や希望の打上げ時期・軌道にあわせて最適な輸送手段を調整する「ローンチサービス」やISSを活用することで宇宙での実証実験を短時間かつ低コストで実現する「船外施設利用サービス」にもつながっているように思います。

永崎:そうですね。実は、NanoracksのCEO(当時)であるジェフリー・マンバーさんを紹介いただいたのは、衛星データプラットフォームTellusの開発運用をする株式会社Tellus・CEOの山﨑秀人さんだったんです。当時、山﨑さんは経済産業省にいらっしゃって、「大義から話し始めるスタートアップ社長は初めてだ」と褒めていただき、その後も宇宙業界における資料の作り方や業界の方との出会いなど、大変お世話になりました。

宙畑:Space BDのHPには「宇宙を自在に、 熱く誇れる産業を。」というコンセプトの紹介ページがあり、説明の最後には「日本の宇宙ビジネスを世界に誇る産業へ導く」とあります。この大義を実現するためにはどのようなことが必要でしょうか?

永崎:大きな産業作りをすることを考えると、自社だけが儲かればいいということではなくなります。そのため、お互いにWin-Winの形でどうやって双方の利益を出していくかということを考えなければなりません。それはやはりすごく大変で、そして、関わる人同士の、人としてのあり方も非常に重要です。

例えば、私はちょろまかしたりすることにものすごく厳しいと思います。

宙畑:ここにも「良い契約」と「誠実さ」ということが関わってくるのですね。

宇宙業界の伸びしろ①コラボレーション

宙畑:永崎さんがSpace BDを起業されて8年が経過した今、宇宙商社として確固たるポジションを築かれ、2024年8月期には通期黒字も達成されています。まさに、商社の知識とスキルが宇宙業界に根付き始めた大きな変革期のように感じています。

その上で、もっと宇宙業界が大きくなるために「なぜいまだにこうなっているのか」、裏返せば「ここが改善すればもっと良くなる」と伸びしろだと考えられていることはありますか?

永崎:ひとつは、コラボレーションです。私たちの成功体験のひとつとしてお伝えしたいのは、海外のパートナーと「えいやでまずは始めてみて、利益をシェアしましょう」というやり方がうまくいっているということです。

一方で、よほど意識しないと少ないパイだからこそ目の前にあるものをそれぞれが抱え込む方向に向かうのが普通でしょう。勇気は必要ですが、まずやってみて、太らせて、それをシェアするという形が前に進みます。

もちろん、とある企業と利益をシェアする形での戦略的パートナーシップを締結した際にちょっと取られすぎたかなと思ったことは何度もあります。ただ、結果として締結していなかったらスタートしなかった案件が多くあるというのも事実です。

宙畑:コラボレーションが生まれなかった事例もあるのでしょうか?

永崎:そうですね。利益をシェアする比率で折り合わず破談になることもありました。ただ、5対5でも6対4でも始めておけば、0よりはるかによかったという結末があったはずです。こういったものを国内でもどんどん作っていかなきゃいけないなと思っています。志を同じくする方と一緒にコラボした方がお互いに儲かるよという状態を作っていけば変わっていけるのではないか、その実現はSpace BDの使命でもあると考えています。

そして、対政府に対する政策提言でも同じように、様々な立場の人が一枚岩になって向き合った方が声が届きやすいことにもつながるでしょうし、これらは自助努力でできるはずだと思っています。

宇宙業界の伸びしろ②行政との連携とその予算の使い方

永崎:宇宙産業はまだ官需が中心の産業です。その上で、考えていることがふたつあります。

ひとつは、イニシアティブやプロジェクトごとに目的設定ができないかということです。技術としての先進性を追求したいということも国として大事です。一方で、産業作りを考えるならば「先進性はなくても売れるマーケット競争力を高めるために使いなさい」といった予算もあった方が良いと考えています。

宙畑:ビジネスの現場では、最先端かどうかよりも、本当に欲しているものかどうかが重要であるということですね。

永崎:もうひとつは、宇宙産業に投下される国の予算が増えているとはいえ、青天井になるわけではないので、いかに効率的に使うかということです。そのためには、予算を活用していかに民間活力を駆動させるかが重要だと私は思っています。

宙畑:永崎さんが理想的だと考える政府予算の使い方の事例はありますか?

永崎:国費の一番効率的な使い方は何かと考えたら、それは民間活力を駆動させることです。そのためには、民間企業が頑張れば儲かる、頑張らないと苦しくなるという形にすることに尽きると思います。

そのような観点から、私はSpaceXが成功した背景にもある「Firm-fixed-price contract(確定固定価格契約)」という考え方が非常に良いと思っています。ひとつの開発目標に対して、向こう何年間でこれだけの固定価格で発注しますというものです。

国としては、実現したいことをこれだけのコストで行いたいと明確にすることができる一方で、民間企業としては、受注金額が明確になっているため、コストを下げて開発に成功すればそれだけの利益が生まれます。逆もまたしかりで、赤字になるリスクを民間企業が背負うことにもなります。

永崎:仮にコストが積み上がって赤字になったとしても政府は知りませんという形は一見厳しいのですが、その厳しさを経てSpaceXは立ち上がってきたと私は考えています。

様々な要因から簡単ではないというのは重々承知していますが、そこまで行けば、民間企業に投資していただいているお金にさらにレバレッジが効いてくるのではないかという思いがあります。

宇宙業界の伸びしろ③宇宙利用の事例拡大

永崎:もうひとつは、利用やユースケースの拡大をより意識するということです。

宇宙業界の市場規模について、政府のお金(官需)がほぼイコールだと考えている方も多いようですが、技術開発支援目的のお金も多いわけですし、このお金はあくまでもブースターと捉え、このお金をもとに開発した技術を活用したサービスを生み出し、マーケットを作らなければなりません。

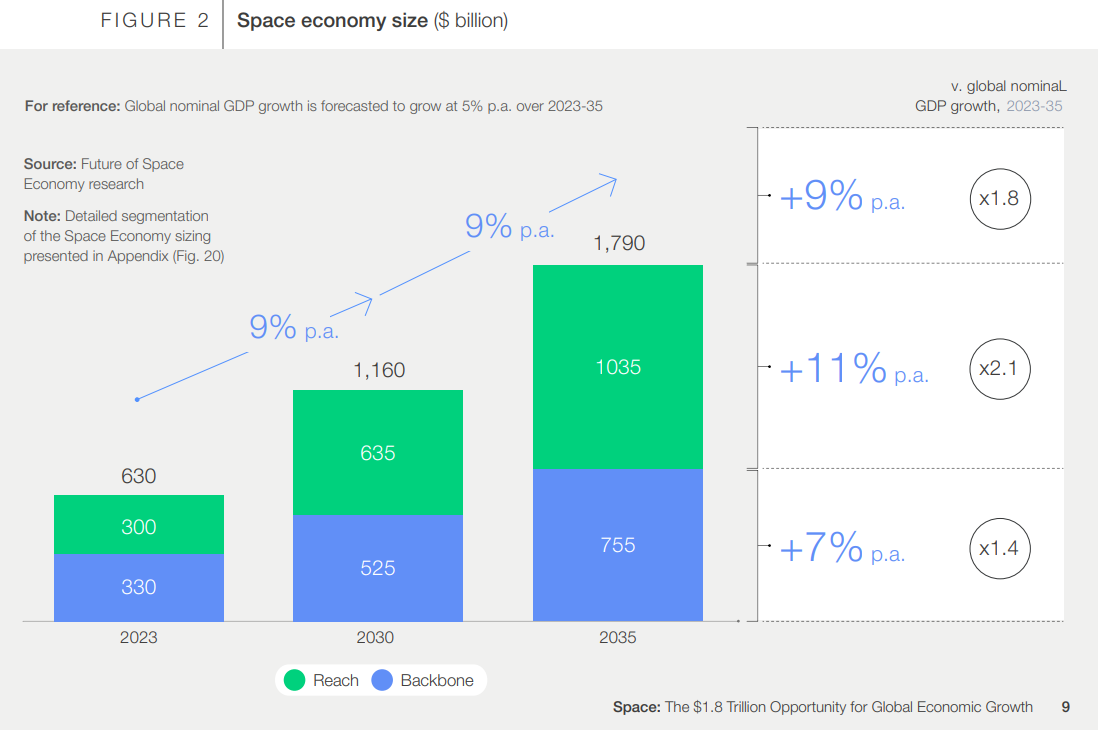

宙畑:世界経済フォーラムが発表した宇宙ビジネスの市場規模予測ではロケットや衛星開発、地上局といったインフラ市場を「Backborn」、それらの宇宙技術インフラを活用したアプリケーションの拡大を「Reach」と表現していました。向こう10年間で、Backbornももちろん伸びますが、大きく伸びるのはReachです。日本の宇宙産業でReachの市場規模を伸ばすには何をすべきかを考えるということですね。

永崎:そうですね。ハードウェアの開発だけではなく、その利用拡大やソフトウェア開発にも、政府、民間企業ともに、より意識を向けなければならないと考えています。

編集部がグッと来たポイント

本インタビューを通して、コラボレーション、政府との連携、宇宙技術のユースケース拡大という3つの宇宙業界の伸びしろがあることを教えていただきました。

また、宇宙業界に関わらず、産業の拡大を考えるにあたり、人としての在り方がより良い契約を締結し、より良いコラボレーションを生み出すために必要であるということが強く印象に残ったインタビューでした。

日本政府から宇宙開発や宇宙産業の拡大のための投資が増えている今、企業間のコラボレーションの総量が増えていくことは間違いありません。そのなかで、ロケットや人工衛星を開発できるといったエンジニアによるモノづくりのスキルだけではなく、顧客やパートナーとの対話を通して良い契約を締結し、前に進めることができる人材の必要性はさらに増えることでしょう。

ぜひ、これからの成長産業を作るひとりとして、コラボレーションやユースケースの拡大をひとつでも多く作りたい!という方は宇宙業界に飛び込んでいただければと思います。

Space BDの求人情報

現在、Space BDでは様々な職種で求人が募集されています。ぜひ採用サイトをのぞいてみてください。

https://recruit.space-bd.com/