【宇宙業界転職の道しるべに】「宇宙開発人材スキル可視化」プロジェクトが生まれた背景と展望

国内宇宙業界全体で統一した人材指標「宇宙スキル標準」。その開発に携わる内閣府宇宙開発戦略推進事務局の山口真吾参事官に、宇宙人材のスキル可視化の過程で感じた課題や宇宙産業の発展に託す想いを教えていただきました。

2025年1月14日、内閣府は宇宙開発分野の人材基盤の強化を目的とした国内宇宙業界全体で統一した人材指標(宇宙スキル標準)を策定することが日本経済新聞の1面で紹介されました。

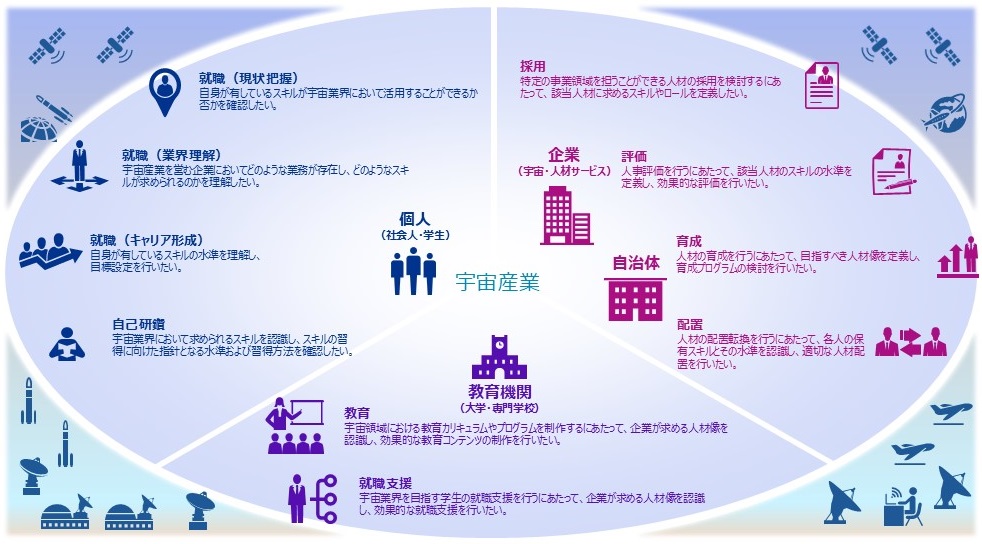

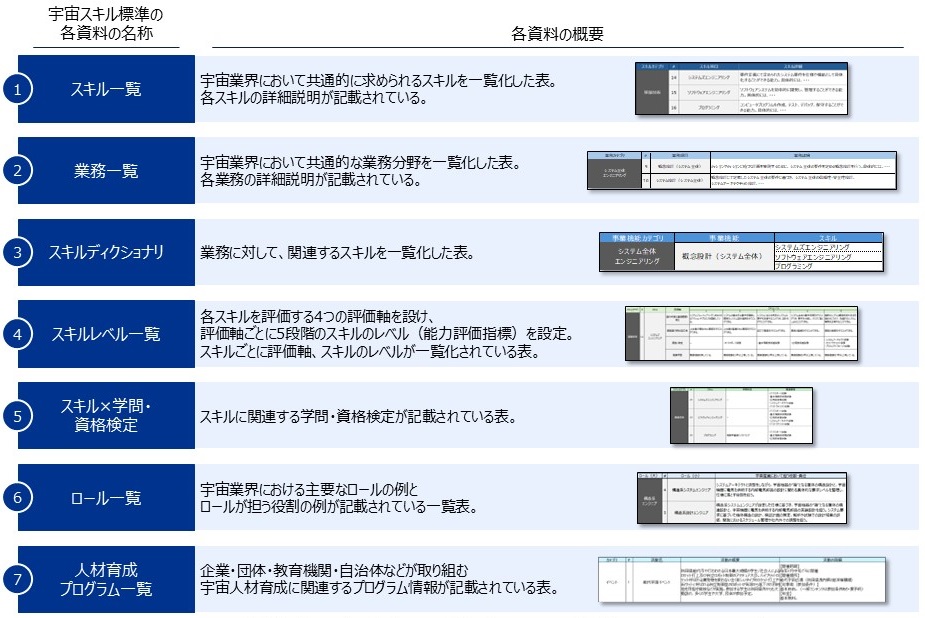

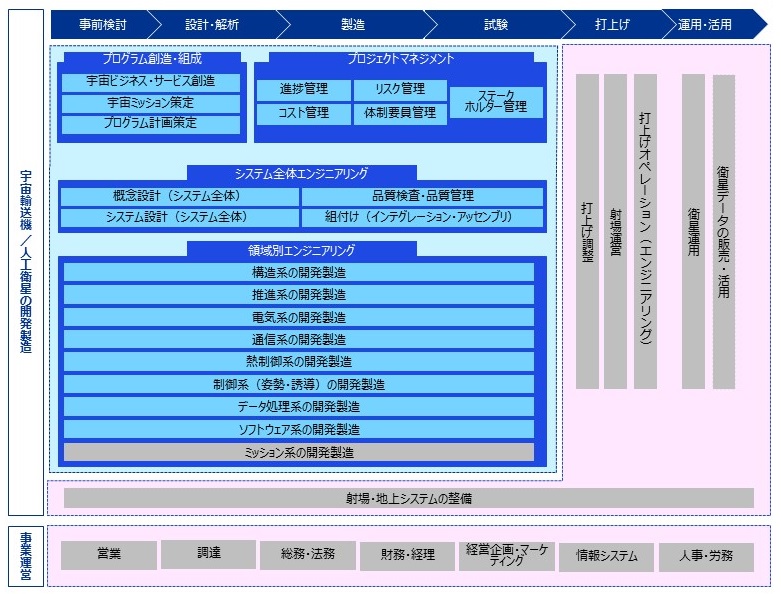

ロケットや人工衛星の設計・製造から運用まで一連の業務別で要求される技能を一覧にして、企業の採用活動・他産業からの人材流入促進・教育機関との連携による就職活動の円滑化を図ります。詳細は2月に公表予定で、2025年2月25日に全国説明会の開催が決まっています。

宇宙スキル標準の公開に先立ち、宙畑では内閣府宇宙開発戦略推進事務局の山口真吾参事官にインタビューの機会をいただきました。宇宙スキル標準策定の背景・課題・今後目指すところなど、山口参事官に伺った内容を紹介します。

宇宙スキル標準策定の背景~宇宙人材がいない!という嘆き~

宇宙産業にはとにかく人材がいない?

宙畑:まず、今回策定される宇宙スキル標準について、どのような経緯で開発が始まったのか、山口参事官の関わり方と合わせて教えてください。

山口:私はもともとは総務省で通信・放送行政や電波関連、AIを担当しており、現在は内閣府宇宙開発戦略推進事務局でロケットや射場・宇宙港などを取り扱う宇宙輸送政策の担当になりました。宇宙産業の人材に関する担当ではなかったですが、宇宙業界の方とお話しすると開口一番に「とにかく人材がいない!」とおっしゃるので、どうにかしなければならないと問題意識を持っていました。

一方で、日本の宇宙政策を考えるうえで、宇宙分野の産業界やアカデミアの人材基盤の全てを政策的に担当する管轄省庁がないという課題がありました。各省庁の担当領域が産業政策であったり、研究開発分野であったりと絶妙に噛み合わず、宇宙分野全体を横断的にしっかりと取り組めていない状況でした。

宙畑:その解決策としてスキル標準化が必要だとなったのはどのようなきっかけなのでしょうか?

山口:私が総務省にいた際にITスキル標準のことを知っていたこともありますが、データサイエンティスト向けのスキルチェックシートを作成された方から直接お話を伺ったことを思い出しました。そこから、個人のスキルに焦点を当てて、宇宙分野に関心を持つ社会人や学生らが、研究活動や仕事に従事する上で必要となるスキルの確認や自己評価に活用できるスキルチェックのための「ツール」が宇宙分野にも必要なのではないかと思いました。

2023年度版「データサイエンティスト スキルチェックリストver.5」および「データサイエンス領域タスクリスト ver.4」を発表

宇宙分野の有識者の先生に「宇宙スキル標準を作りたいんだ」と伝えたら、その方ももともと宇宙人材への課題意識を持っていらっしゃったので意気投合しました。そこで、今年度の春頃に内閣府事業「我が国のロケット開発等人材基盤を強化するスキル標準に関する調査」を題する事業を立ち上げ、仕様書策定から検討会立ち上げまでを行いました。

そもそもなぜ宇宙人材が足りていないのか

宙畑:宇宙産業に関わってみて、人材に関する課題はどのような原因から生まれていると思いますか? 例えば、そもそも宇宙人材が足りない理由や宇宙開発に携わる人材が横這いでなかなか増えない理由として感じられていることがあれば教えてください。

山口:要因はいろいろあると思いますが、大学の宇宙航空学科で勉強してる学生全員が宇宙産業に入ってくるかといえばそんなことなくて、多くが自動車産業とかコンサルタントに就職していると状況は航空宇宙学科の先生方も嘆かれていますね。

学生の視点で考えると、宇宙は面白いし好きだけど、就職先として等身大に考えにくい、情報が少ない、待遇面や自分のスキルが通用するかどうかが不明瞭……などさまざまかと。情報にギャップがあるのです。

さらには、宇宙スタートアップ企業の各社が人材を積極的に集めているものの、スピードの時代には素早くプロダクトを作ることが求められており、プロジェクトマネジメントができる即戦力を採用したいと考える企業が多いです。このため、学生からみれば求人・求職にミスマッチが起きているのかもしれません。

また、転職人材であっても宇宙企業側のJob Descriptionが完全ではないなどが理由で、コミュニケーション上でのミスマッチが起きてしまったり、待遇面の条件がなかなか合わないなど、様々な理由があると思います。

宇宙産業の等身大を見せるための工夫を

宇宙スキル標準=他産業や産学官同士の共通言語

宙畑:宇宙人材への取り組みに関しては、宇宙ビジネス専門人材プラットフォームS-Expertなどがありますが、これらの取り組みとは別物になるのでしょうか。

山口:はい。同じ人材基盤の強化策といっても、様々な角度の取り組みがあります。内閣府では、人材のスキルに関する標準的な「道しるべ」をつくることが必要と考え、宇宙スキル標準をドキュメントとして標準化して配布する形式にしました。

宙畑:宇宙スキルというと宇宙機固有の技術的なスキルを想像しますが、実際は他産業のスキルや原理原則と共通する部分が多いこともまだあまり知られていませんよね。

モビリティ業界で開発設計のマネジメントをしていた方で「ものづくりやマネジメントの原理原則自体は近いので、チャレンジできる」と感じて、ロケット業界に転職した方もいらっしゃいました。

また、ロケット業界からは宇宙機固有のスキルだけでなく、タンクの構造設計が出来る方やCADが使えるといった特定技術を持つ方に来てほしいという話も聞いています。

その意味では、自分が今まで培ったスキルが宇宙業界に転用できるかの確認に活用されると良いですね。

山口:まさにそこを目指しています。他産業からの転職人材は宇宙産業を活性化させるために非常に重要です。宇宙技術は科学技術分野のチャンピオンの一つではあるものの、他産業の応用が多分に含まれます。ただ、「宇宙産業=キラキラしている」というイメージがあるものの「仕事として何が求められているか分からない」という現実があり、外から宇宙分野を見たときと主体として宇宙に関わるときのギャップが大きい世界だと思っています。

それを、「こんなお仕事が求められています」と関わりたい方が分かる言葉で等身大に落とし込んで見せるためにも宇宙スキル標準を作りたいと思いました。先の燃料タンクの構造設計もアルミの溶接作業のように、必要となるスキルを分解して説明することができれば、学生が単位や資格を取得していたり、他産業での類似作業の経験者であれば、「なんだ自分のスキルは宇宙でも通用するじゃん!」と気づいていただくことを期待しています。

宇宙で何か面白いことをやりたいと思う人がいたら、パラパラっと宇宙スキル標準のペーパーを眺めてもらい、挑戦に向けて行動を起こしていただく「道しるべ」として使ってもらえるとありがたいです。

宙畑:「自分でも活躍できそうだ」と自信を感じることは今後の転職者や学生にとってもモチベーションになりますね。

山口:また、宇宙企業側の求人ページづくりや学生が就職先を検討するうえでも、宇宙スキル標準が機能すると考えています。宇宙産業へ人材が入ってきてもらうきっかけ作りが大事で、その間口を広く見せるための補助資料としても使えると思います。

宙畑:たしかに、宇宙企業が宇宙スキル標準を読んで「転職者にとって分かりやすい用語や表現にはこういう言い方があるのか」と気づけば、学生や社会人に刺さる求人ページの参考になりそうですね。学生向けは具体的にどのような使い方になるのでしょうか?

山口:理想的には大学や高専でのカリキュラムづくりやシラバス作成にもつながると良いと思っています。今の宇宙分野には産業界とアカデミアの間で人材供給面の相当なギャップがあると考えています。宇宙スキル標準という共通言語を介して、先生方にも気づきが生まれて、必要とされる宇宙人材に関するギャップが解消されていくことが理想です。

具体的には「宇宙産業の××という業務には○○のエンジニアが必要とされている。そのエンジニアで求められるスキルは○○と表現され、さらに学問的に言い換えると流体力学の△△領域の履修が要求されている。それならば、宇宙産業で必要とされるカリキュラムを設定してみよう。」のような事例ですね。

宇宙スキル標準の展望

宇宙産業と他産業との連携はありえる?

宙畑:ちなみに、ITスキル標準など他産業のスキル標準との連携はあるのでしょうか。

宙畑ではWhy Spaceという他産業から流入した方へのインタビューをしてまして、(公開前の記事も合わせると)10名ほどお話を伺っているのですが、大学や就職する産業を選ぶ際にそこで得られる知識やスキルが様々な産業で活かせることを基準として選んでるという方もが一定数いらっしゃいました。

例えば、IT産業を通じてソフトウェアに詳しくなった結果、宇宙産業に入ることが出来たという話がありました。一方で、「宇宙産業は特殊な産業であり、宇宙産業に入ると他の業界で活かせる知識やスキルは得られない」と思われてしまうといった懸念もあるように思います。

その点、他のスキル標準と組み合わせることによって、宇宙×ITの連携によって宇宙産業を選ぶきっかけにつながる見せ方も出来るのかなと。

山口:他のスキル標準との連携は今のところありません。宇宙スキル標準を作る過程で分かりましたが、それぞれの分野の産業構造や企業内の業種によってスキル標準の作り方や構造が全然異なります。このため、他産業同士とのスキル標準の共通化は非常に難しいと思います。

でも、宇宙分野の仕事は全てが特殊な作業を行っているわけではなく、これからの人工衛星や宇宙システムはソフトウェアやAI(人工知能)で差別化していく方向です。このため、ITスキル標準や民間企業が提供する技術者認定資格も、宇宙分野において十分に活用できると考えます。

さらに、宇宙産業の従事者が他産業へ転職するときには、自分がどのような業務を宇宙で経験して、どのような成果を上げたのかを表現したいですよね。そこを履歴書や志望理由書で表現するための言語として宇宙スキル標準やITスキル標準を活用してもらえば良いと思います。

モノづくり+コトづくりのスキル標準へ

宙畑:もうひとつ、Why Spaceでソフトウェアエンジニアの方のお話を伺っていて面白かったのは、宇宙産業はまさに今、自社サービスを作りこむというフェーズにあり、ソフトウェアエンジニアとして考える最高の状態は何かを実際に手を動かして実装できると教えていただいたことです。

山口:たしかに、現在の宇宙産業は数社〜20社程度の少数の顧客に対して、じっくり手探りで深堀しながら手作りできる特徴があると思います。開発初期からシステムをデザインし、地上系クラウドシステムやAI分析モデルなどを駆使して差別化要素を磨きこみ、各自が進化させるスタイルですね。そこに興味を持って宇宙に流入する人は一定数いますよね。

宙畑:このインタビューはまだ公開できていないのですが、技術を磨くことに焦点が当たっていた宇宙開発時代から、宇宙技術をサービス化する宇宙ビジネス時代に必要な人材とスキルは何かをあらためて考えるきっかけとなりました。

山口:そうですね。ロケットや衛星の開発に携わるモノづくりのスキルだけではなく、運用や分析などサービスとしてデザインし、最終的にはマネタイズできるビジネスモデルを考える業務を含めてスキル定義をしないといけないと考えています。そのようなスキルの定義は2月に一般公開する宇宙スキル標準ではなく、来年度以降にその拡張版づくりで取り組む予定です。

宙畑:ハードウェアやソフトウェア単体ではなく、それらが一連となったサービス設計や価値創出のスキル設定や習得の導線設計は、宇宙産業だけでなく他産業にも役に立つと思うので、非常に楽しみにしています!