メディアで活用が進む衛星画像とその事例、世界の今を観測する地球観測衛星の画像とそのニュース振り返り

衛星データはニュースの現場に溶け込みつつあります。日本と世界の変化を追った2024年の衛星画像とニュースを振り返ってみましょう。

2024年は、1月1日に発生した能登半島地震から始まり衛星による災害観測の重要性が強く意識された1年となりました。衛星データはニュースの現場に溶け込みつつあると感じられます。日本と世界の変化を追った2024年の衛星画像とニュースを振り返ってみましょう。

1月:能登半島地震の発生、政府・民間企業の観測網強化の必要性を実感

2024年1月1日に発生した能登半島地震は、衛星による地表の変化や被害推定が迅速に行われたケースでもありました。地震発生は1月1日の午後4時すぎ。JAXAの「だいち2号(ALOS-2)」が緊急観測の準備を整えたのは地震発生から3時間半後で、その日の深夜の午後11時10分には能登半島のほぼ全域を観測しました。

データはすぐに国土地理院をはじめとする関係機関に送られ、JAXAも解析にあたるなどして翌午前3時30分には発災前後の画像から変化箇所を抽出した「災害速報図」が、午前5時20分には観測データを元にした被害推定の情報が関係各所に提供されています。

これに民間衛星オペレーター各社が協力し、光学衛星のアクセルスペース、SAR衛星のSynspective、QPS研究所が被害地域の詳細観測を行っています。海外のPlanet Labs、Maxar、Airbusなどからも多くの観測協力があり、災害時の協力枠組みであるセンチネル・アジア、国際チャーターなども通じて観測データが提供されました。こうした官民連携の動きは意義あるユースケースとなったものの、発災から時間をおかずに被災地域を観測し、関係する組織に情報を提供する仕組みには課題があったといい、2024年12月には体制強化を目標とした机上訓練「防災ドリル」が実施されました。国内の衛星オペレーターや解析事業者が参加し、南海トラフ地震を想定したシナリオで緊急観測と解析の訓練を行っています。

Credit : JAXA

宇宙からの災害状況把握~令和6年能登半島地震におけるJAXAの対応について~

https://storymaps.arcgis.com/stories/6da1d72b79bb491f9dc49e2a2e499000

能登半島で85kmの海岸線が隆起 衛星画像で200mの前進も確認

https://digital.asahi.com/articles/ASS176KJZS17ULLI002.html

第3回 衛星リモートセンシングデータ利用タスクフォース大臣会合資料「衛星リモートセンシングデータ」実装加速への方向性について

https://www8.cao.go.jp/space/taskforce/rs/dai3/siryou2_1.pdf

衛星地球観測の官民連携による災害対応訓練(防災ドリル)の結果報告

https://www.mext.go.jp/content/20250205-mxt_uchukai01-000040191_1.pdf

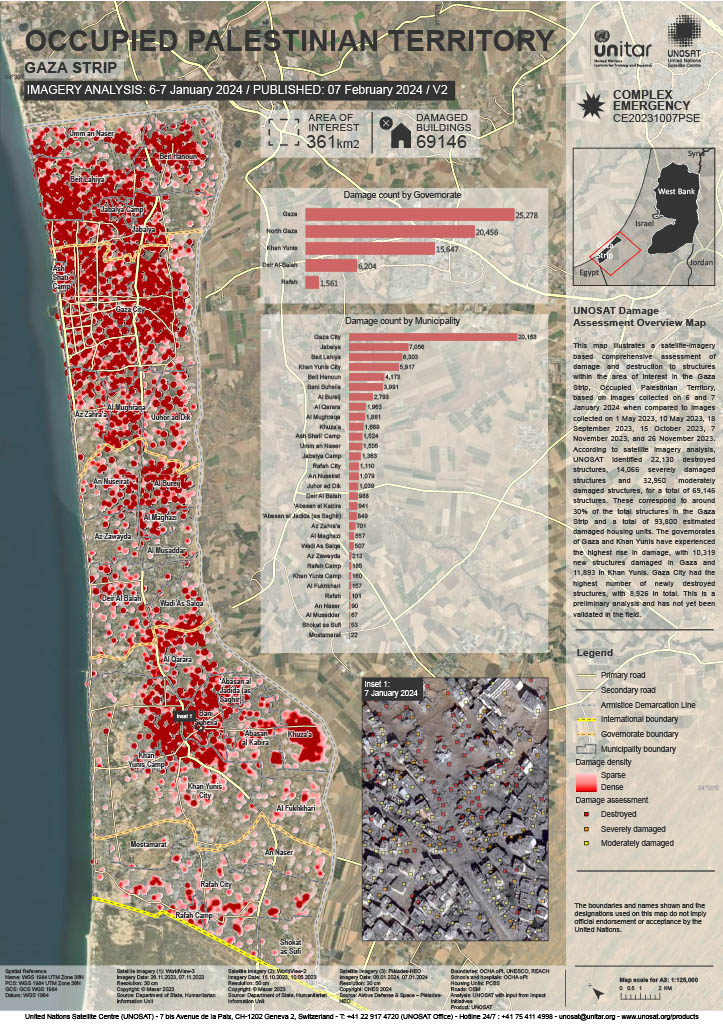

2月:パレスチナ自治区ガザ地区の建物破壊・損傷を把握

スイスインフォが2月2日に報じた記事によれば、国連による衛星画像の分析でパレスチナ自治区ガザ地区の建物の30%がイスラエルの攻撃で破壊または損傷を受けたことが分かったといいます。

これは国連衛星センター(UNOSAT)が2023年5月1日から2024年1月7日までの期間に撮影された光学衛星画像(WorldView-2、WorldView-3、Pleiades-NEOなど)を用いて分析したもので、何らかの損傷を受けた住宅は全体で約9万3800戸に登ります。

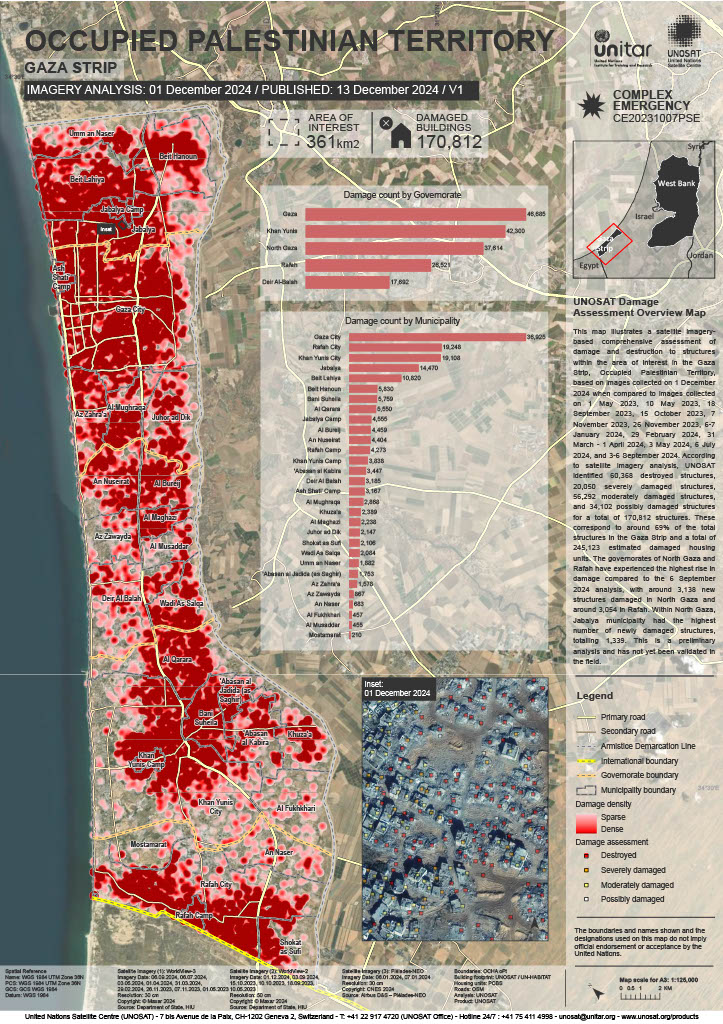

また、UNOSATは定期的に衛星画像による被害推定を続けており、2024年12月の発表では、何らかの損傷を受けた建物はガザ地区全体で約69%、被害を受けた住宅の総数は推定で24万5123戸となりました。

参考

Satellite images show 30% of Gaza destroyed, UN centre says

UNOSAT Gaza Strip Comprehensive Damage Assessment(2024/2)

UNOSAT Gaza Strip Comprehensive Damage Assessment(2024/12)

3月:キヤノン電子の超小型衛星「CE-SAT-IE」ファーストライト公開

3月17日、キヤノン電子が超小型衛星「CE-SAT-IE」で撮像した最初の観測画像(ファーストライト)を公開しました。CE-SAT-IEはキヤノン電子の光学地球観測衛星として通算で4機目、軌道上で機能した3機目の衛星となります。2023年3月7日、JAXAの新たなH3ロケット試験機1号機が種子島宇宙センターから打ち上げられましたが、2段エンジンの着火に失敗し、先進光学衛星「だいち3号(ALOS-3)」ごと機体を喪失しました。

すぐに始まった原因究明と対策から、H3試験機2号機は主衛星を搭載せずに衛星の質量を模擬した「VEP-4」を搭載し、能力の余剰を活かして超小型衛星を相乗り搭載させることになりました。そこに手を上げたのがキヤノン電子の「CE-SAT-IE」とセーレンが開発した3Uのキューブサット「TIRSAT」だったのです。

CE-SAT-IEは2017年に打ち上げられたCE-SAT-Iの後継機で、工学系に口径400mm望遠鏡とキヤノン製ミラーレスカメラ「EOS R5」を搭載し、高度670kmの軌道で地上分解能0.8mの撮像が可能です。外形寸法は500 x 500 x 800mm、質量70kgとコンパクトな機体に独自開発の光学系と姿勢制御装置を搭載し、サブメートル級の分解能を達成しています。日本独自の光学地球観測衛星で強い存在感を放っているのです。

キヤノン電子、衛星に搭載のコンパクトデジカメで撮像した初画像を公開。H3ロケット2号機で打ち上げ【宇宙ビジネスニュース】

キヤノン電子、超小型人工衛星の主光学系カメラで初撮影–H3で打ち上げ

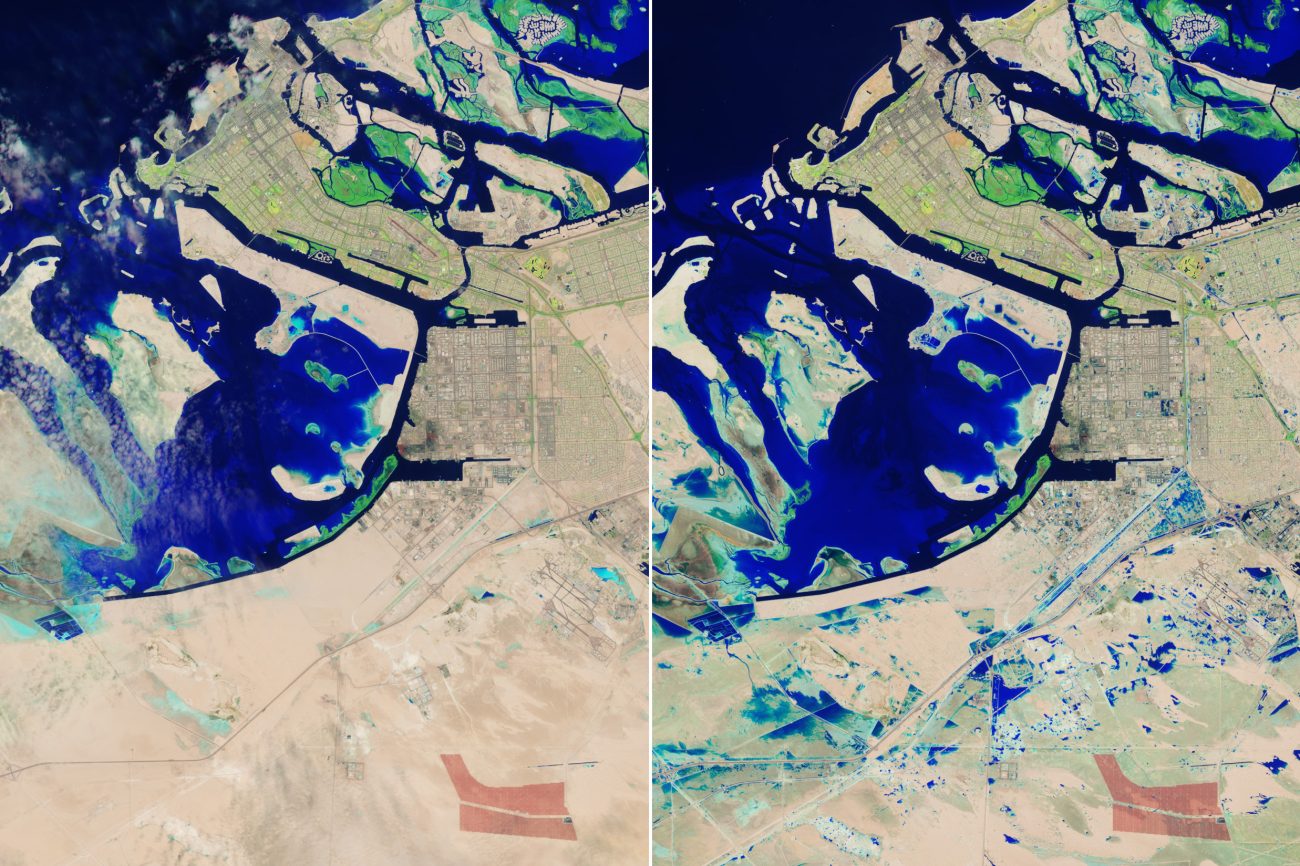

4月:アラブ首長国連邦の観測史上最も大量の雨による爪痕を観測

4月15日午後、アラブ首長国連邦(UAE)の地域で記録的な大雨が降り始め、4月17日までにUAEで記録を開始した1949年以降で最も大量の雨となりました。UAE国立気象センターによれば、通常であれば年間降雨量が140~200mmのUAE東部で、24時間に最大250mmの雨が降ったといいます。

ドバイ国際空港では4月16日に通常の年間降雨量の1.5倍にあたる119mmの降雨量を記録しています。大雨とその後の浸水被害により、国際的に旅行客が最も多く利用する空港の一つであるドバイ国際空港の空の便は数日間運行を休止せざるを得ませんでした。

米国の地球観測衛星Landsat 9が4月19日に観測した画像では、ドバイとアブダビをつなぐ主要な道路が冠水しているなど陸路の混乱も続いている様子が見られます。大雨の原因はペルシャ湾に向かって移動する強い低気圧の動きが非常にゆっくりとしたものとなり、この地域で春に降る雨の量が増えたための考えられており、その背景には海面水温の上昇があるといいます。

参考

Deluge in the United Arab Emirates

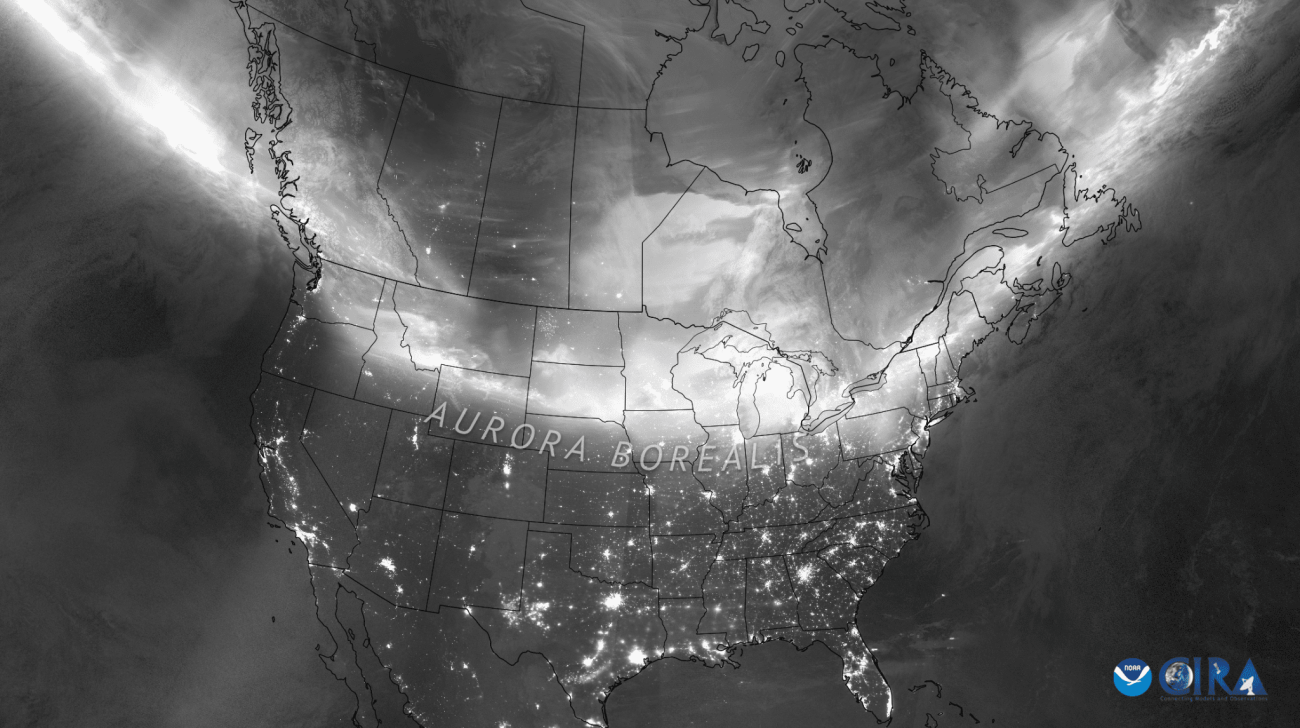

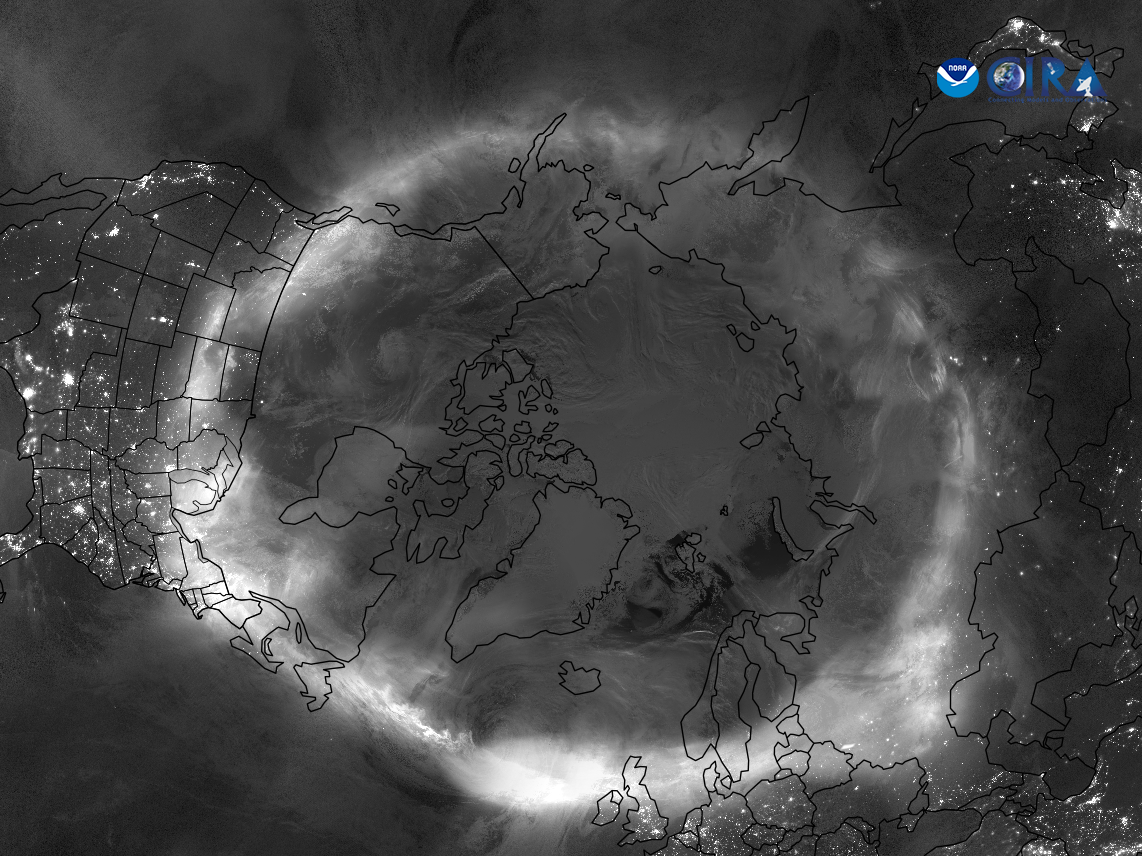

5月:大規模な太陽フレアで発生した低緯度オーロラを観測

2024年5月には20回もの大規模なXクラス太陽フレアが発生し、大規模な地磁気嵐も発生しました。短波通信に乱れが生じる「デリンジャー現象」や測位信号の誤差が大きくなる「電離圏嵐」といった影響のほかに、通常よりも低い緯度の地域でオーロラが見られる「低緯度オーロラ」が現れ、日本では北海道や新潟県、なんと兵庫県でもオーロラが観測されています。

米国NOAAが運用する極軌道の気象衛星JPSS(NOAA-20、NOAA-21、S-NPPからなる衛星群)は、2024年5月11日 03:49 UTCから5月11日 12:19 UTCにかけてマルチチャンネルイメージャ・放射計「VIIRS」で観測した北極上空から見たオーロラの画像を公開しています。米国ではイリノイ州やニューヨーク州など広範囲にオーロラが見えた様子がうかがえます。

参考

Northern Lights From Over the North Pole

2024年5月に日本に現れたオーロラの色の謎を解明~日本全国から寄せられた写真を解析~

6月:衛星画像を活用したメディアの報道や論文の発表が活発化?

衛星画像を分析し世界情勢を読み解くメディアの試みが進んでいます。読売新聞は6月9日付けの記事でロシアと北朝鮮の間での貨物船往来から、武器や弾薬の運搬が推定できるとの調査結果を発表しました。衛星画像と船舶自動識別装置(AIS)の記録を突き合わせたところ、貨物船がAISを作動させないようにして航行していた可能性があるとしています。

こうした衛星画像とAISデータを利用した船舶追跡の手法が進んでおり、光学衛星の画像だけでなSARの応用例としても注目されています。船舶を識別する番号は衛星画像で確認しやすい上からではなく船腹に記載されているため、衛星画像だけで船を特定をすることは難しいのですが、AISをオフにした位置と進路、速度などを手がかりに絞り込むように調査していくことが必要です。人手だけでは難しく、AIの活用が必要な分野でもあります。

Googleが協力する米国の非営利団体グローバル・フィッシング・ウォッチは1月3日付けで科学誌Natureに、2017年から2021年までの世界の船舶航行データと衛星画像を分析したところ「世界の漁船団の72~76%は公的に追跡されておらず、そうした活動の多くは南アジア、東南アジア、アフリカ周辺で行われている」との論文を発表しました。こうした船舶は「ダークベッセル」「ダークフリート」と呼ばれ、漁業資源保護や海洋環境保護のためにもさらなるデータ化を進める必要があると考えられます。

参考

ロシア貨物船が4月前半に北朝鮮寄港、北製の武器や弾薬運搬か…読売新聞の衛星画像分析

These Satellite Maps Reveal Rampant Fishing by Untracked ‘Dark Vessels’ in the World’s Oceans

Satellite mapping reveals extensive industrial activity at sea

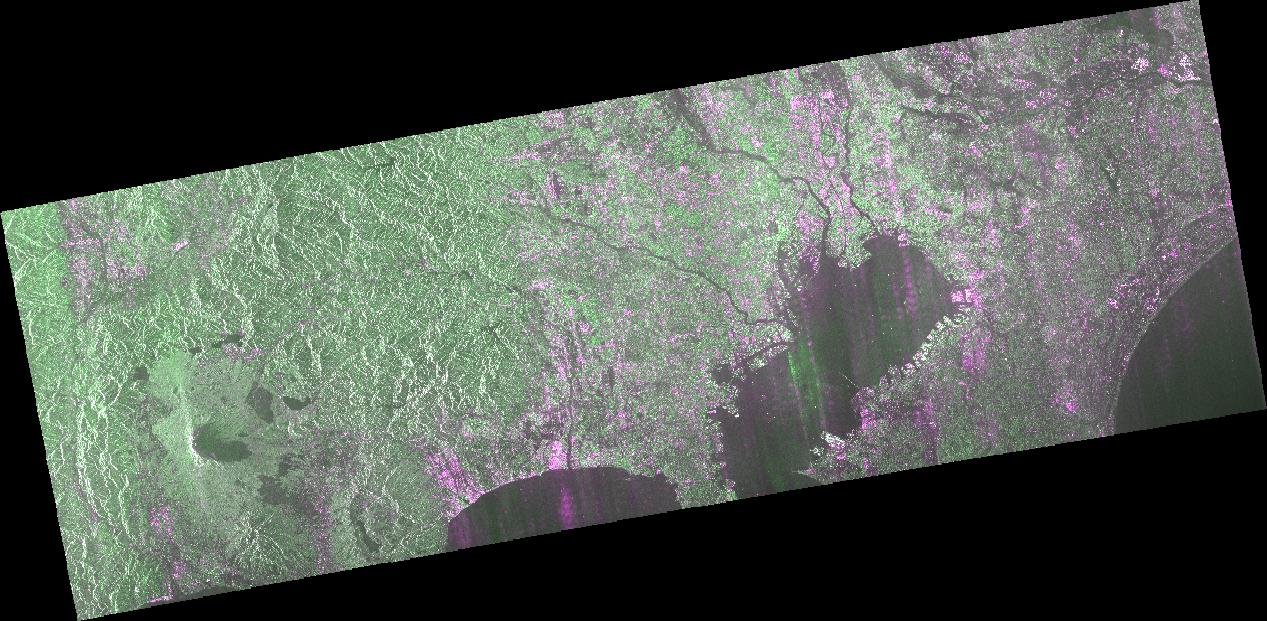

7月:ALOS-4の打上げ成功と期待される配布開始

7月1日12時6分42秒、JAXAは先進レーダ衛星「だいち4号(ALOS-4)」を種子島宇宙センターからH3ロケット3号機で打ち上げ、成功しました。H3ロケットにとっては主衛星を搭載しての初の打ち上げ成功です。搭載されたALOS-4は2014年から運用されているLバンド合成開口レーダ(SAR)衛星「だいち2号(ALOS-2)と同じ軌道で、日本の国土を2機で観測できる体制となりました。

ALOS-4は分解能3mの性能を引き継ぎつつ、観測幅をALOS-2の50kmから一気に4倍の200kmまで拡大し、1年で日本列島全体を20回近く観測ができるようになります。またデータ伝送の能力を電波では3.6Gbpsまで拡大し、光衛星間通信による静止衛星経由で1.8Gbpsのデータ伝送も可能になりました。AISアンテナも搭載し、船舶の運行状況モニタリングでも活躍します。7月15日には、観測幅200kmの能力を活かして富士山の西側から千葉県の東部までを1画像に収めた初の観測に成功、画像を公開しました。10月からは定常運用の段階に入り、2025年以降は観測データの提供を開始しています。

なお、「先進レーダ衛星『だいち4号』の観測データ・サービス事業」を実施する事業者として、パスコと天地人の2社が採択されており、パスコとともにTellusがパートナー事業者として採択されています。

Credit : JAXA

痒いところに目が届く! 観測幅200kmの先進レーダ衛星「ALOS-4」がもたらす人類の未来

観測幅200kmはこうして生まれた! 社会のためにアップデートを続ける「だいち」シリーズの裏側【だいち4号プロジェクトマネージャー有川さんインタビュー】

参考

H3ロケット“本格デビュー” 観測衛星だいち4号載せ、打ち上げ成功

先進レーダ衛星「だいち4号」(ALOS-4)の初画像サンプルデータ(閲覧用)公開について

8月:インド南部とパプアニューギニアの大規模な土砂災害の被災状況を観測

インド南部ケララ州のワヤナド地区で雨が降り続いた後の7月30日に大規模な土砂災害が発生し、地元メディアは少なくとも276人が死亡したと伝えています。翌31日までに影響受けた人は3000人以上になるとみられました。ロイター通信は8月1日付けの記事でPlanetなどの光学衛星画像を元に5kmにわたる被災地域の状況を分析し、地元の街ムンダッカイが被災地域の中心となっていることや地すべりで破壊された建物などを明らかにしました。

5月にはパプアニューギニアのエンガ州山間部でも大規模な土砂災害が発生し、被災者は約8000人となっています。こうした人口が少ない地域での大規模な土砂災害では、現地の情報が混乱することもあり、衛星画像も用いて現地の状況を推定する活動が必要です。メディアによる取り組みでもある程度まで被害状況の分析や交通網の寸断などを分析することができるわけですから、迅速にデータを入手して状況を可視化することがますます求められるでしょう。

参考

Satellite images reveal over 200 buildings washed away in Wayanad landslide

パプアニューギニアで大規模地滑り “670人超が犠牲か” 国連

9月:朝日新聞が中国北東部と北朝鮮の接続道路整備の状況把握のために衛星画像を利用

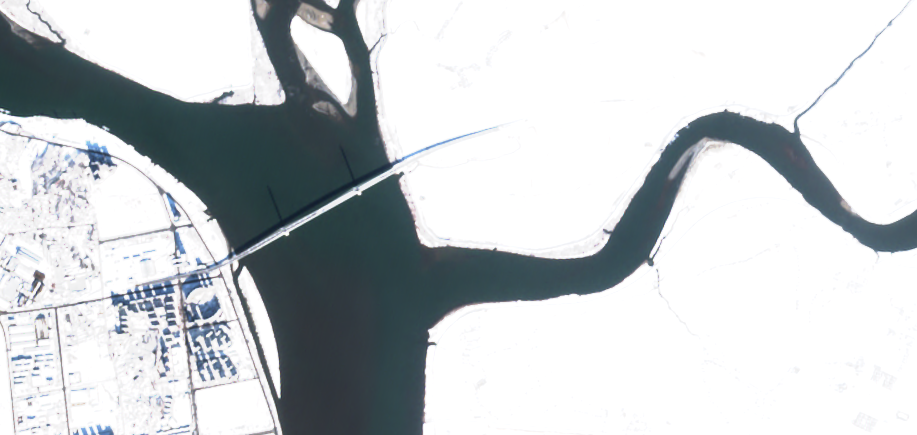

朝日新聞は9月、中国北東部の遼寧省丹東市と北朝鮮北西部の新義州を結ぶ「新鴨緑江大橋(しんおうりょっこうだいきょう)」が開通する可能性について、Google Earthと現地取材による検証記事を掲載しました。新鴨緑江大橋とは、「2009年に中国の温家宝(ウェンチアパオ)首相(当時)が北朝鮮を訪問した際に合意した経済協力事業」により建設が始まった橋で、中国側が建設費を負担し2011年から工事が始まり橋本体は2014年に完成しています。しかし北朝鮮側の接続道路の整備が滞っており、機能できない状態になっていました。2024年は朝中国交樹立75年の節目の年であったことから、記念日にあたる10月6日ごろに開通するのではないかという期待が高まっていたといいます。

朝日新聞が橋周辺の状況を時系列に沿ってGoogle Earth画像で確認したところ、2018年から2022年にかけて北朝鮮側で道路の整備が進んだ状況がうかがえています。ところが、10月31日付けのアジアプレス・インターナショナル報道によれば、10月中旬の時点では開通した様子はなく、周辺の開発地区も手つかずのままだったといいます。

現在、新鴨緑江大橋の状況はどうなっているのでしょうか? Sentinel-2画像で最新の現地状況を確認してみると、現地では2025年1月後半に雪が降っています。1月29日には一面に雪が積もっていて、橋から続く北朝鮮側の道路は雪の中に埋もれているように見えます。対岸の丹東市側は2月にかけて除雪が進み道路が見えているわけですから、橋の東側(北朝鮮側)は道路が機能しているとは考えにくいのではないでしょうか。新鴨緑江大橋は開通していないという報道と一致しているように思われます。

2025年1月24日

参考

国境の新たな橋「今年こそ」開通か 完成10年、衛星画像が映す中朝関係

<北朝鮮写真報告>完成から10年経っても未開通のままの新鴨緑江大橋の今 朝中の疎遠な関係を反映か(写真7枚)

10月:アメリカで発生した大規模なハリケーンの被災状況を把握

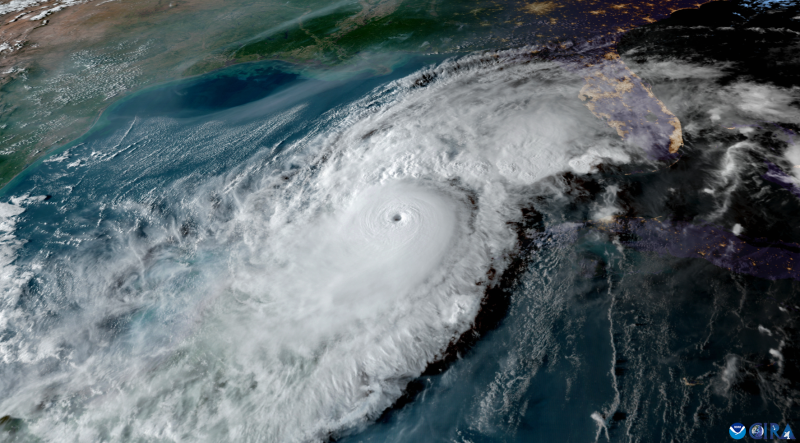

0月9日、米フロリダ州にカテゴリー3のハリケーン「ミルトン」が上陸(上陸前には最大のカテゴリー5を記録)し、州内を横断しながら広い地域に竜巻、豪雨、暴風、高潮などの災害をもたらしました。10月11日の時点ではフロリダ州内で16人の死亡が伝えられています。

強風による建物の被害も大きく、セントピータースバーグでは市内のメジャーリーグ「タンパベイ・レイズ」の本拠地である「トロピカーナ・フィールド」の屋根が大破した被害をMaxarの衛星画像が伝えています。同スタジアムは避難所として機能するはずだった予定ができなくなってしまい、災害対策の想定を超える気象災害について考える契機にもなりそうです。

参考

11月:衛星データによる水道管の点検作業に注目が集まる

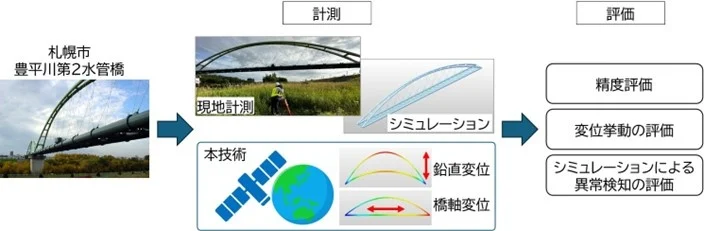

千葉県八潮市の痛ましい下水道陥没事故から、衛星データによる水道管の点検作業に注目が集まっています。宙畑読者の方々ならば、衛星データによる地下の漏水の検出がそれほど容易ではないことはご存知でしょう。とはいえ技術的に可能なことは取り入れてインフラ点検を省力化しなくては、コストや人的制約に対応できません。

地下ではなく川の上を通って送水する「水道橋」の事例ではありますが、NECはSAR衛星画像AIを用いて札幌市の協力のもと、市内にかかる「豊平川第2水管橋」の点検を行い、目視では見つけにくい程度の異常なたわみを発見する技術の実証を行いました。

この点検実証は、2021 年2月に北海道美唄市で起きた水管橋の落橋や、2021年10月に和歌山県和歌山市の「六十谷水管橋(むそたすいかんきょう)」で橋の吊材が腐食して破断したことから落橋し、約6万世帯が断水したというケースなどを受けて行われたものです。

NECは2018年から「衛星レーダを活用した2次元微小変位解析技術」に取り組んでおり、都市部のインフラ構造物に応用できる衛星SARデータの利用を目指しています。2022年には六十谷水管橋のSAR観測データから、崩落の前兆と考えられる変異を検知できるとの成果を発表していました。リモートセンシングとAIを組み合わせ、目視点検が難しい橋の点検作業を効率化、省力化する取り組みが始まっています。

参考

無償利用の人工衛星画像とAIで、NECが札幌市の水管橋を点検 ドローンよりも低コスト

NEC、衛星SARとAIを活用し、橋の崩落につながる重大損傷を発見する技術を開発 ~異常なたわみを検知することで事故防止に寄与~

都市部における複数の道路・ビル等の老朽化検査を可能にする衛星レーダを活用した2次元微小変位解析技術

令和3年10月3日 和歌山市六十谷(むそた)水管橋落下に関する対応

六十谷水管橋破損に係る調査委員会報告書及び水管橋維持管理マニュアルの公表

12月:太陽光発電パネルが中国で砂漠の緑化に貢献

太陽光発電パネルが中国で砂漠の緑化に貢献しているといいます。NASAが12月に公開したLandsat 8とLandsat 9の画像によれば、内モンゴル自治区ダラト旗でクブチ砂漠に「太陽光の万里の長城(Solar Great Wall)」とも呼ばれる中国最大の砂漠集中型太陽光発電基地建設が進み、駿馬を模した太陽電池パネルの地上絵を含む「太陽光発電先導奨励基地」の一部が完成していました。この大型プロジェクトは2030年に完成予定で、長さ400km、幅5kmににわたる発電パネルが100ギガワットの発電能力を達成する目標だといいます。

この太陽光発電所は電力を供給するだけでなく、太陽電池パネルが防風林の役割を果たすことで砂漠化の進行を食い止め、パネルの下で適度な日陰を作ることで緑化の効果もあるとされる点が大きな特徴です。

2022年に南京大学の研究者らが発表した論文では、Landsat画像データから砂漠の緑化効果が裏付けられたとしています。総面積が約145万ヘクタールのクブチ砂漠の緑化が進めば、さまざまな意味で環境の変化が起きることが考えられ、それはポジティブな変化だけではないかもしれません。クブチ砂漠は中国国内で北京に最も近い砂漠で、周辺は黄砂の発生地でもあります。日本への影響も少なくないことから、砂漠の緑化と黄砂の関係については日本でも注視していく必要があるのではないでしょうか。

2024年12月の衛星画像を見ると、画像左下の周辺には円形の区域が増えていることが分かります。毎年夏には円形の区域が緑になることから、豊富なエネルギーを利用したセンターピボット式の灌漑を行う農地とも考えられるでしょう。

参考

Building a Great Solar Wall in China

Solar photovoltaic program helps turn deserts green in China: Evidence from satellite monitoring

以上、日本と世界の変化を追った2024年の衛星画像とそのニュースを紹介しました。2025年も新たな地球観測衛星が打ち上がり、また、衛星画像を活用したニュースが増えていく見込みです。ぜひ、普段ご覧になっているニュースの中で衛星画像が出てきたら、どの衛星を活用しているのか、どのように衛星画像が活用されているのかに注目してみてください。