【SPACETIDE2024レポート】語られた商業宇宙開発と宇宙政策の動向とは?

7月8日から3日間にわたって開催された日本発アジア太平洋地域最大級の国際宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE2024」の様子をお届けします。

10年間で1兆円の資金を投じる宇宙戦略基金の公募が始まり、政府の切り札とも言える大規模な宇宙産業の育成策が動き始めました。そのようななか、7月8日から3日間にわたって開催された日本発アジア太平洋地域最大級の国際宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE2024」では、商業宇宙開発と宇宙政策の動向が大きな一つのテーマとなりました。

本記事は商業ビジネスに焦点を当てた1日目のパネルディスカッション「宇宙の真の産業化に向け、商業宇宙政策はどのような挑戦に取り組むべきか?」、2日目の「最新の宇宙政策は日本の商業宇宙活動をどのように加速させるか?」で語られた内容をまとめます。

最新の宇宙政策は日本の商業宇宙活動をどのように加速させるか?

2日目のパネルディスカッション「最新の宇宙政策は日本の商業宇宙活動をどのように加速させるか?」には内閣府 宇宙開発戦略推進事務局・事務局長 風木淳さん、東京大学工学系研究科 航空宇宙工学専攻・教授 中須賀真一さん、JAXA・副理事長 石井康夫さんの3名がパネリストとして登壇し、政府、大学、宇宙機関のそれぞれの視点から日本の宇宙政策やビジネスの現在地や課題を話しました。

日本の宇宙政策の最新動向

冒頭、宇宙開発戦略推進事務局長の風木さんによる、日本の民間企業の宇宙活動を支援する宇宙政策の動向を紹介しました。

国内では2024年に入ってから小型月着陸実証機「SLIM」による初の月着陸の達成やH3ロケットの打ち上げの成功など、さまざまなニュースがありました。こうした動きが出てきているなか、ロケットの再利用や宇宙往還機の離発着を見据えた宇宙活動法の改正も検討されているといいます。

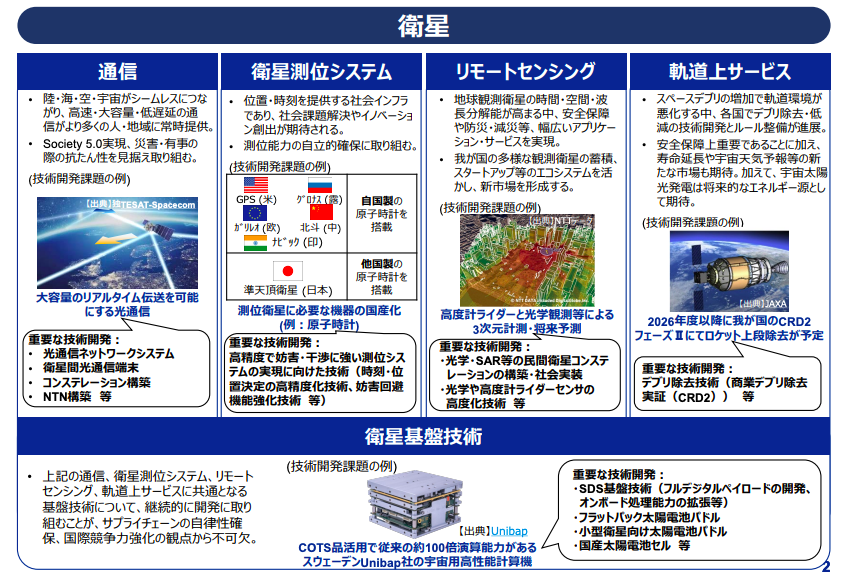

宇宙政策分野で大きなインパクトがあったのは、安全保障・民生分野において横断的に、日本の勝ち筋を見据えながら、開発を進めるべき技術を見極め、その開発のタイムラインを示した技術ロードマップ「宇宙技術戦略」が2024年3月に策定されたことです。宇宙技術戦略は各省庁の予算要求や執行において参照され、活用されることになっています。

宇宙技術戦略のキーワードは「技術的優位性の強化」と「サプライチェーンの自律性の確保」です。必要な宇宙活動を自前で行うことができる能力の保持を助ける技術開発を推進します。

また、政府の経済対策の一環で、企業や大学の宇宙分野の技術開発を支援する「宇宙戦略基金」が設置されました。宇宙戦略基金は内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省がJAXAに基金を造成し、JAXAを通じて民間企業や大学の宇宙分野の先端技術開発、技術実証、商業化を支援します。2023年度補正予算では、総務省、文部科学省、経済産業省に総額3000億円が割り当てられ、各省庁が22のテーマ案を公表しています。

「10年で1兆円」宇宙戦略基金を知る、内閣府 宇宙開発戦略推進事務局への3つの質問

大学から見た宇宙戦略基金

モデレーターは、東京大学の中須賀教授に宇宙戦略基金は日本の商業宇宙活動にどう影響するか、考えを聞きました。これに対して、中須賀教授は宇宙専用の研究開発資金ができたのは初めてのことであり、宇宙技術を伸ばすきっかけになると話しました。

「大学の先生たちは科学研究助成金(科研費)を取って自身がやりたい研究をやるだけでなく、国の方向性に合わせて自分たちの研究をアピールして資金を取っていく活動が必要になるでしょう」

「大学が特定の技術分野を継続的に研究し、有機的な拠点化が起こっていくと日本の宇宙技術を伸ばす大きな力になっていきます」

JAXAから見た宇宙戦略基金

モデレーターは次にJAXAの石井さんに宇宙戦略基金の実施に向けた意気込みを尋ねました。

研究開発機能と宇宙戦略基金のようなファンディング機能の両方を持つ宇宙機関は、NASAやヨーロッパ宇宙機関(ESA)、フランス国立宇宙研究センター(CNES)、ドイツ航空宇宙センター(DLR)などがあります。石井さんは「大抵の宇宙機関はファンディング機能を持っており、JAXAのように研究開発機能はあるがファンディング機能は持っていないケースのほうが少なかった」といい、国際的な場で一緒にファンディングを検討しようと声をかけられても参加できない状況にあったことを話しました。

なお、宇宙戦略基金は報道等で「JAXA基金」とも呼ばれることがありますが、方針を立てているのは政府であり、JAXAは運用を行う立場であることを強調して説明しました。

JAXAは宇宙戦略基金の運用開始に向けて、宇宙戦略基金準備室を発展させ、宇宙戦略基金事業部を2024年7月に発足させました。宇宙戦略基金には、JAXAの新規事業促進部が進める「JAXA宇宙イノベーションパートナーシップ(J-SPARC)」をはじめとする民間企業と共同で新たな事業を創出するプログラムで得たノウハウが生かされているといいます。J-SPARCは2018年の発足以来、300件以上の相談を受け、そのうち共同研究活動にまで進んだのは40件以上、11件が事業化に進みました。

宙畑メモ

パネルディスカッションの終了後に石井さんにJAXAが民間と共同で実施した取り組みの代表例を尋ねると、タカラトミーらと共同で開発した小型ロボットSORA-Qやスペースワンと実施したロケットの自律飛行の共同研究を挙げました。

SORA-Qは月面に着陸したSLIMの姿を写真に収めることに成功しました。ロケットの自律飛行についての研究は、様々なロケットのケースで安全に飛行できるように技術の汎用性を高めることが、結果的に自社(JAXA)の安全性や信頼性の向上につながるというメリットがあったということです。

こうした取り組みの結果、「JAXAのなかで民間企業との共創活動が根付いた」と石井さんは話します。

宇宙戦略基金の運用にJ-SPARCでの経験を持つ人材を投入していることで、共創活動や共同研究にマンパワーをかけられなくなっているという課題も生じているそうです。

「まずは宇宙戦略基金を成功させるために注力していますが、将来を見越して(研究や事業の)新しい芽を出していく活動も絶やさないようにしないといけません」

「宇宙戦略基金で人件費を多くいただき人を雇える状況ではありますが、同じ能力を持った人間をコピーで増やせるわけではありません。新しく来た人材を育成して、(ファンディング機能と共創活動・共同研究の両方の)活動をバランスよく進められるようにしなくてはならないという課題を感じています」

海外展開と社会課題の解決

パネルディスカッションの終盤、商業宇宙開発の時代に日本は海外各国とどんな関係性を築いていくべきかが話題に上りました。これまでは宇宙機関同士のパートナーシップが重要視されていましたが、今後は海外との連携が多様化していくと見られています。

宇宙開発戦略推進事務局長の風木さんは、準天頂衛星「みちびき」を活用してタイの森林火災を早期に検知するシステムの実証を行なっていることを例に挙げ、社会課題の解決とあわせて海外展開を図っていくべきだと話しました。東京大学の中須賀教授は「日本が連携すべきなのは技術を使う国」だといい、「いろんな国が持っている社会課題を日本の課題を使ってどう解けるか、継続的に御用聞きをする」ことが重要だと話しました。

世界の宇宙政策と市場拡大促進

1日目のパネルディスカッション「宇宙の真の産業化に向け、商業宇宙政策はどのような挑戦に取り組むべきか?」には、日本、アメリカ、イギリス、タイの政府機関の担当者が登壇し、各国で共通する宇宙政策の課題が議論されました。そのうちの一つは民間企業の成長に向けた需要を拡大させるサイクルをいかに創出するかということです。

宇宙市場の成長は、衛星通信や衛星データなど利活用の拡大が大きいと考えられています。

例えば、特に印象的だったのはタイとイギリスにおける事例です。

タイ地理情報・宇宙技術開発機構(Geo-Informatics and Space Technology Development Agency、通称GISTDA)の副長官 ダムロングリット・ニアマドさんは、2日目のパネルディスカッションでも挙がった「社会課題の解決」をキーワードに挙げて、宇宙の利活用のポテンシャルを説明しました。

例えば、多くの観光客が訪れるタイ南部のリゾート地・プーケットでは、観光客の安全の確保が課題になっていて、衛星データや測位システム、緊急時の衛星経由のメッセージングが活用できる可能性があります。宇宙や衛星の技術がどう使えるのかを関係者やコミュニティに伝えていく必要があると話しました。

なお、タイでは民間企業の宇宙の取り組みを推進する基金の2年以内を造成することを目指して、検討が進められているということです。

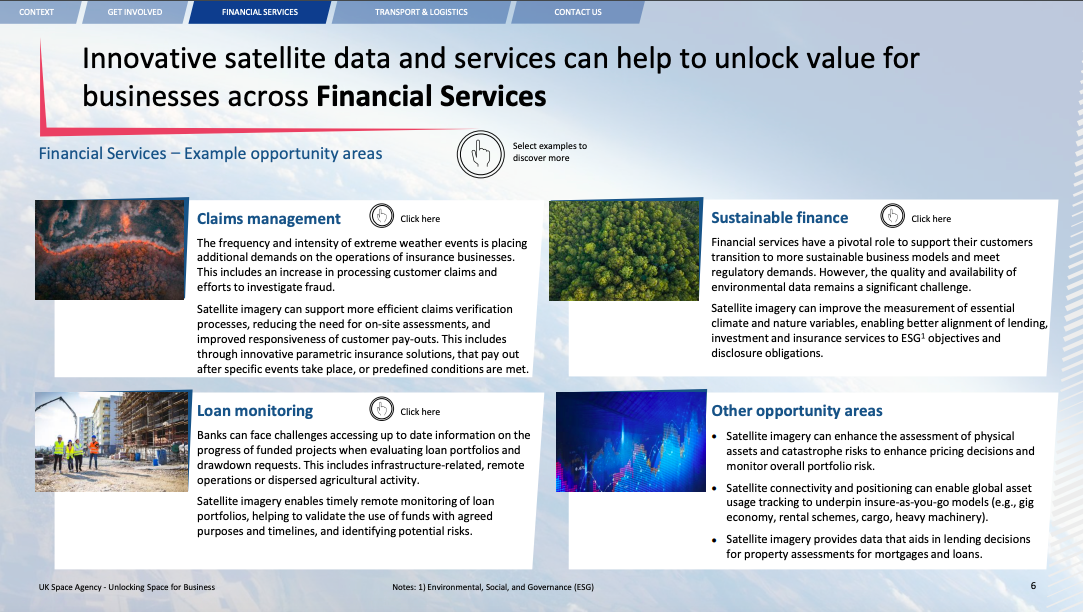

また、イギリス宇宙機関のInternational Director アヌ・オージャさんは、宇宙を使ったソリューションの非宇宙産業の利用を促進するために実施しているイギリスのプログラムの例として「Unlocking Space for Business」を挙げました。Unlocking Space for Businessは、金融サービス、運輸、物流分野のエンドユーザー企業向けに、衛星を活用したサービスの利用を促進する取り組みです。

2023年10月に開始して以来、イベントやワークショップなどの実施を重ねているということです。

同様の課題を抱える国が実施している宇宙政策から商業宇宙開発を加速させるヒントが得られそうです。