衛星データ×QGISではじめる、生物多様性の地図デザイン

手順つきで、生物多様性についての地図の作成方法を紹介します!

(1) はじめに

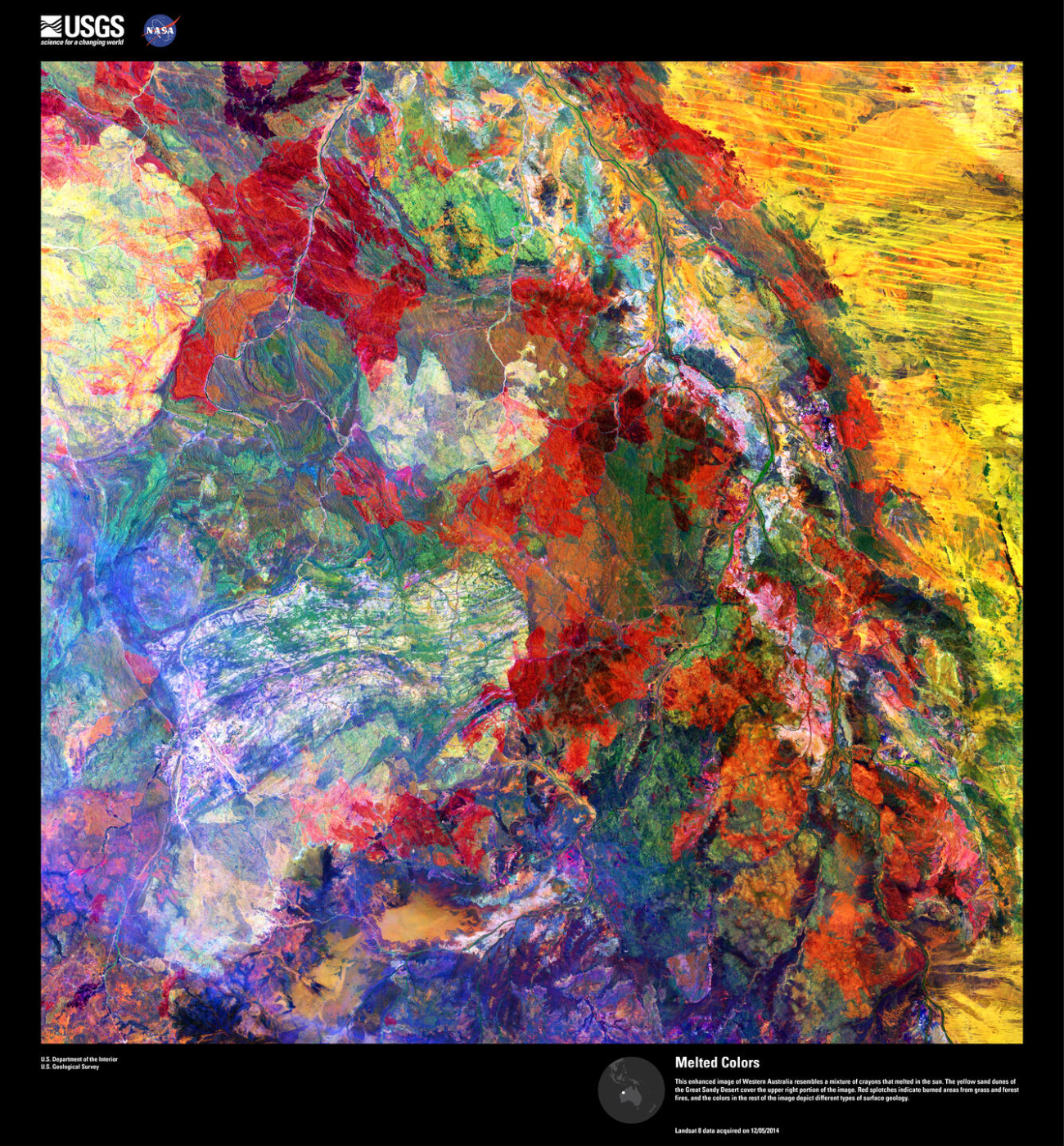

クレヨンのような色彩をまとい、やわらかく折り重なる太古の地層。

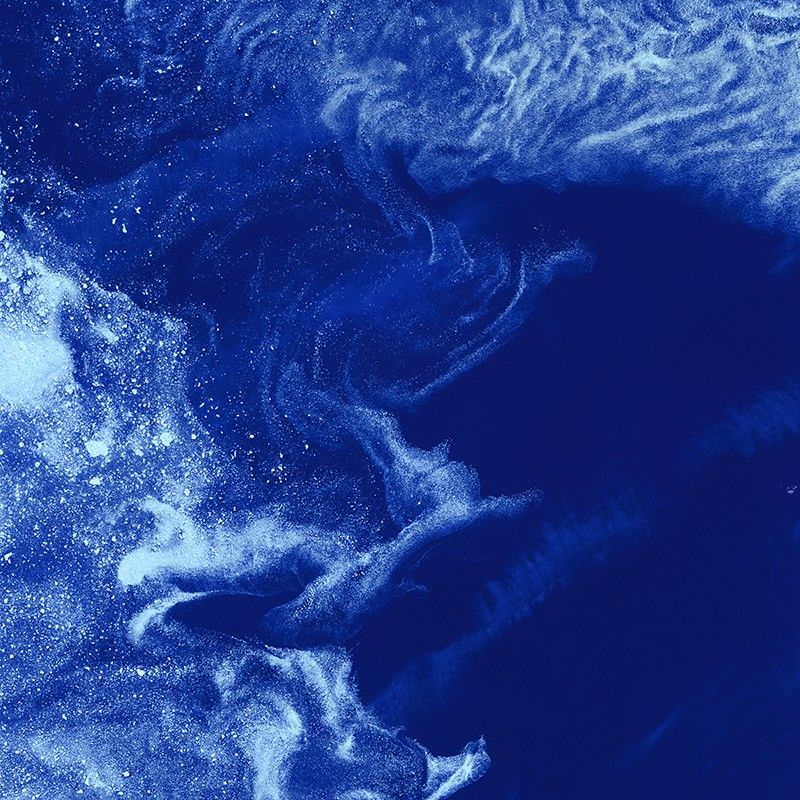

群青に散らばる、星屑にも似た海氷の粒。

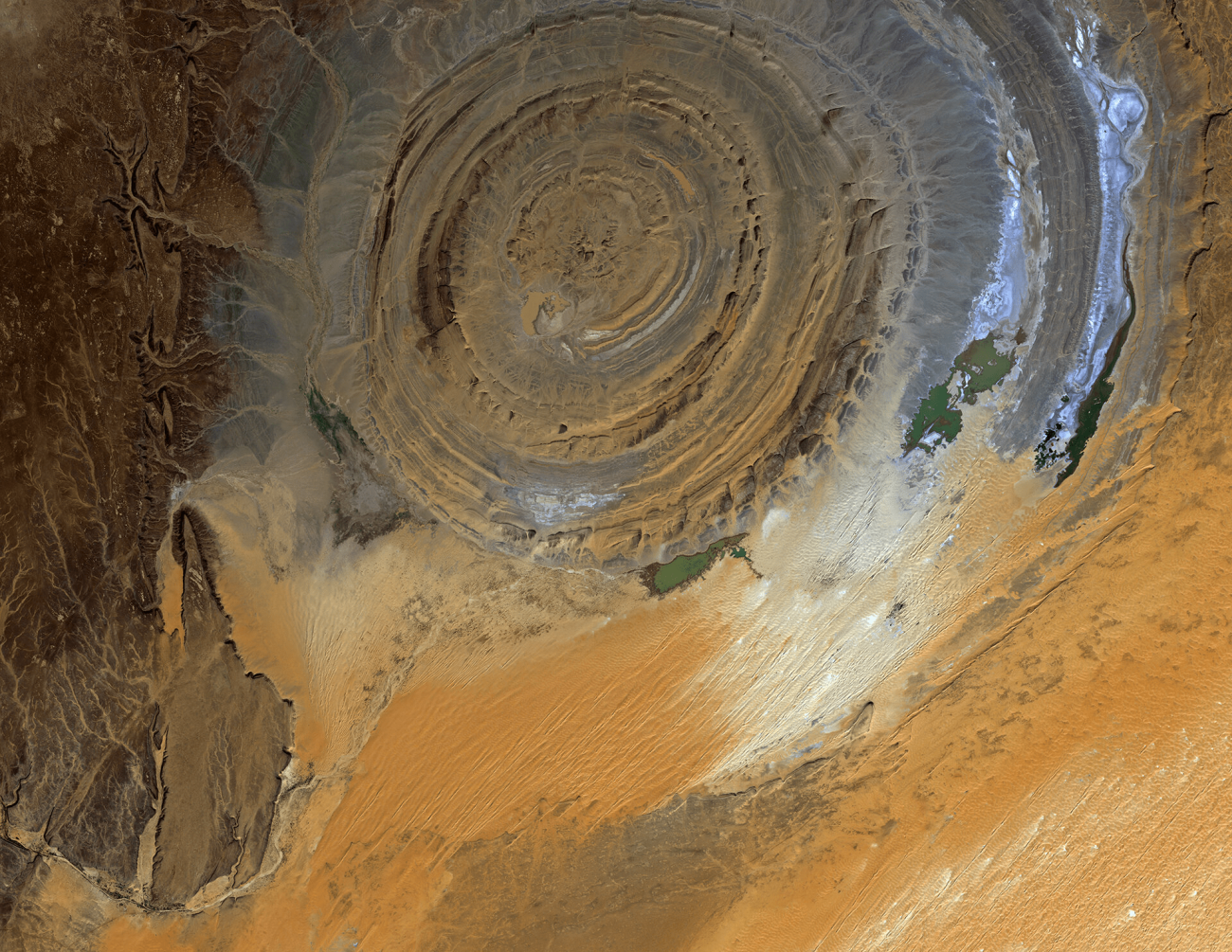

他の惑星を彷彿とさせる、砂漠に浮かぶ巨大な渦。

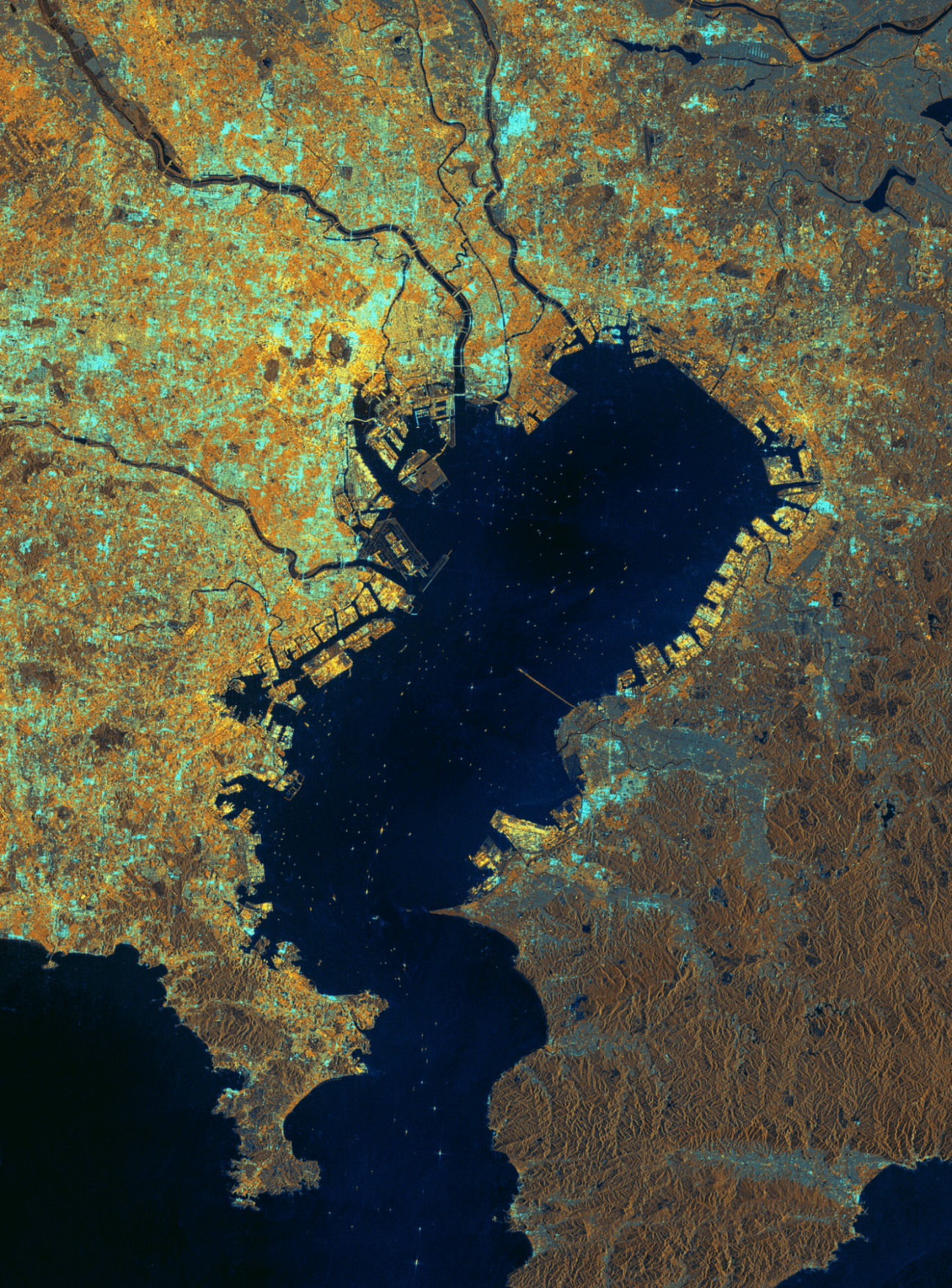

金継ぎのように縫い合わされた、都市の輪郭。

これらはすべて、数100km上空の衛星がとらえた、地球の姿です。

地上からは見落としてしまう自然の造形美や都市の構造が、宇宙から眺めることでまったく新しい景色として立ち現れます。

美しい衛星画像に触れると、「これを自分でも何かに使えないだろうか」と思うことがあります。実は、これらの衛星画像や地球観測データの多くは、誰でも無料でアクセスすることができ、デザイン制作に活用することが可能です。

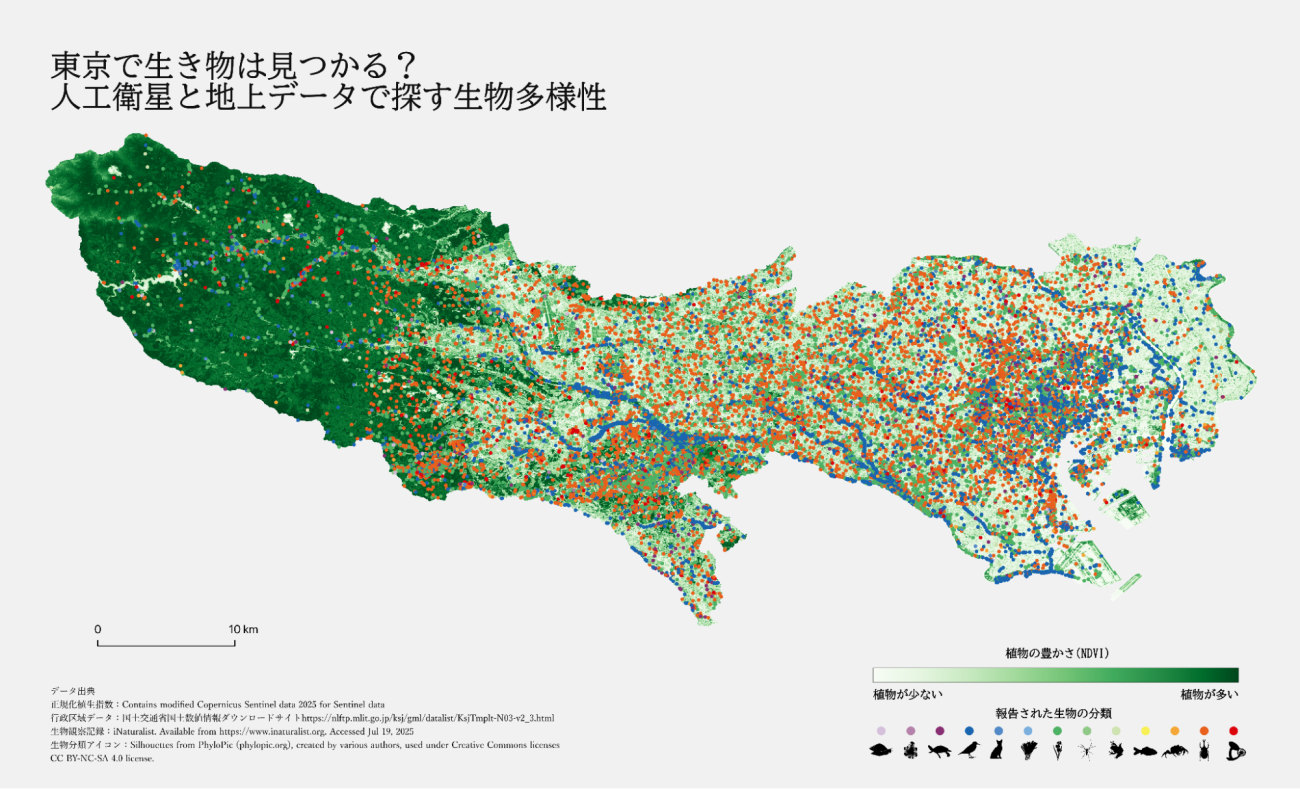

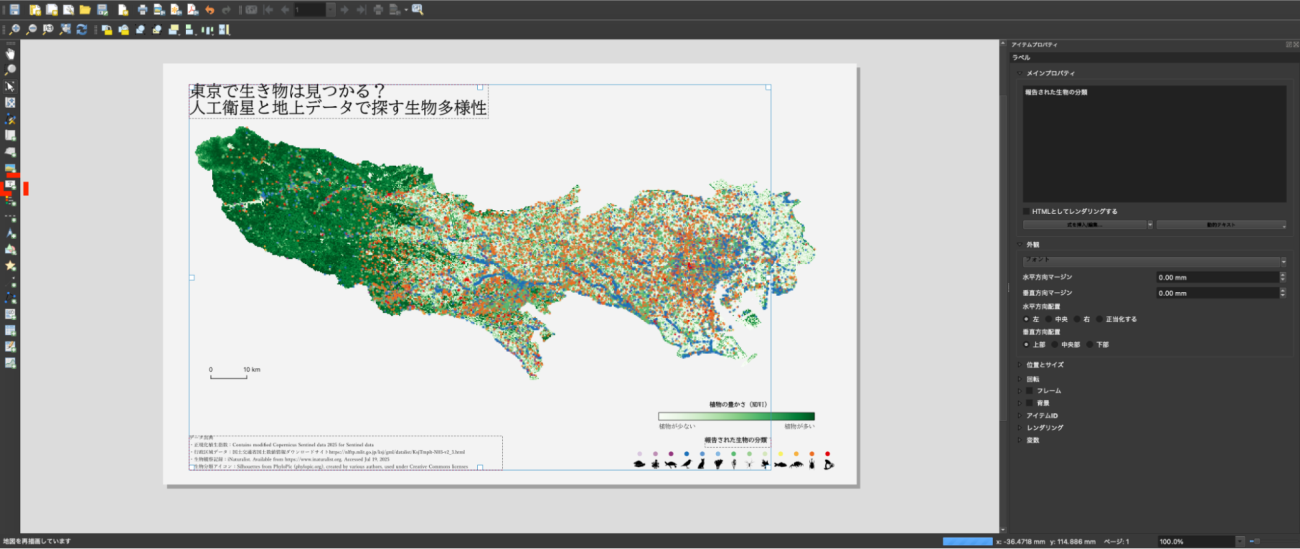

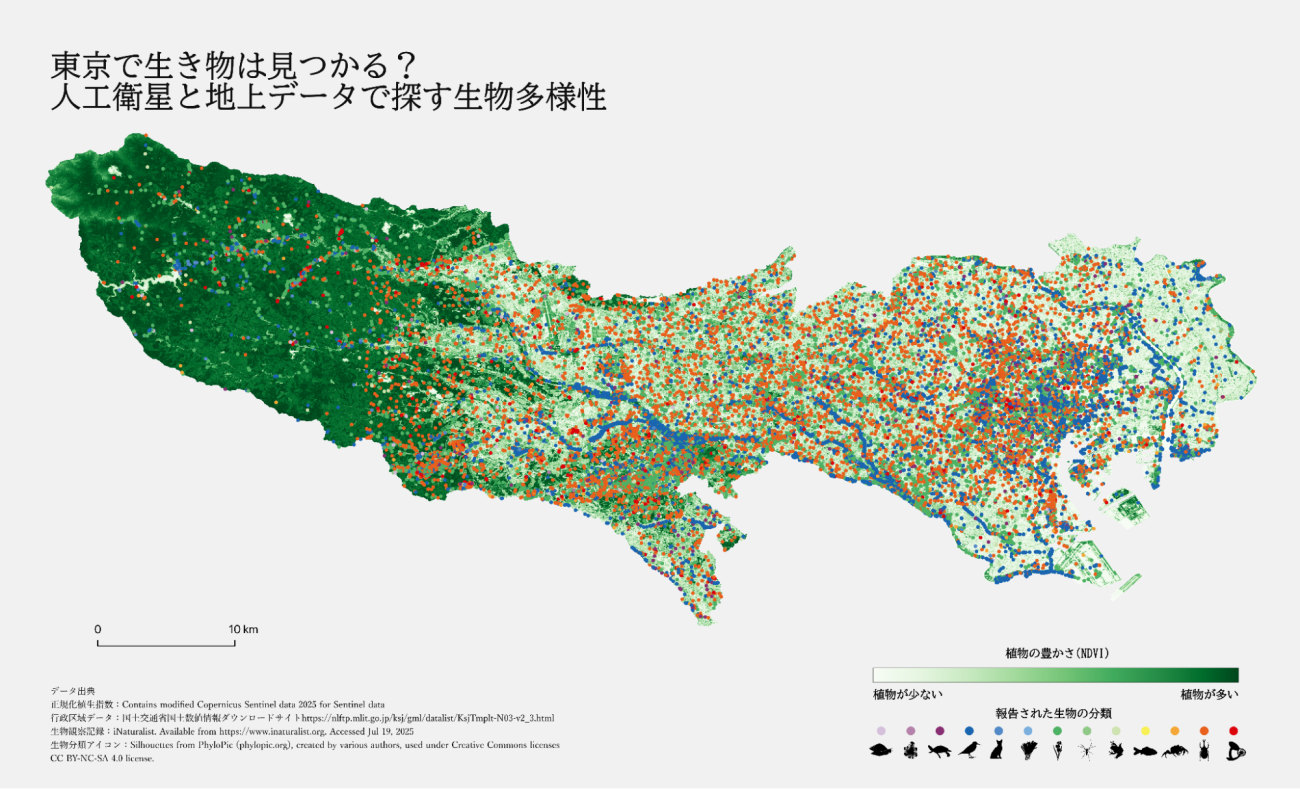

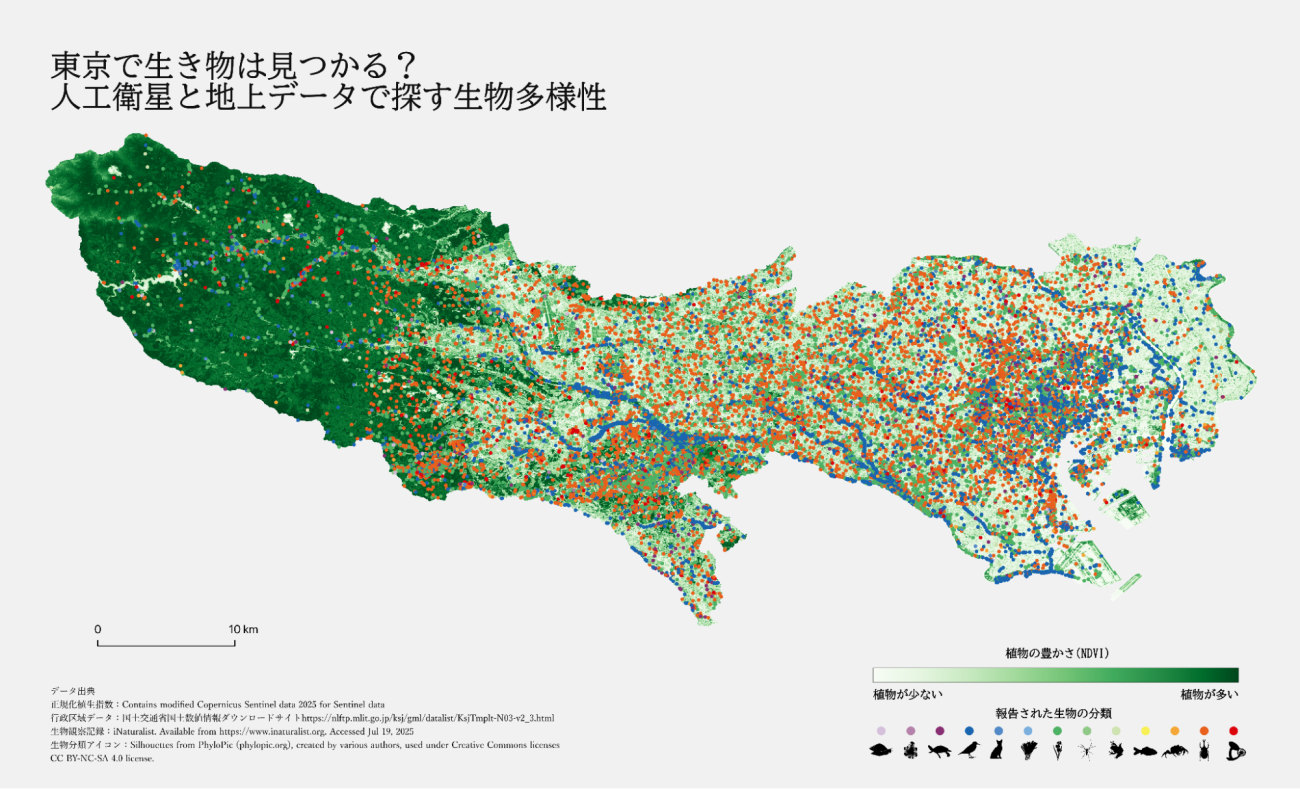

本記事では、オープンな衛星データと地理情報ソフト「QGIS」を使って、東京の生物多様性を題材に、上記の地図デザインを作成した、その方法を紹介します。記事を読み進めることで、無料の衛星データを使いながら、同じ地図デザインを完成させる過程を体験していただけます。

(2) 地図制作とQGISの紹介

地図を表現として楽しむ取り組みの一つに、毎年11月にXを中心に開催される#30DayMapChallengeというオンラインイベントがあります。これは30日間、毎日提示されるテーマ(例:「島」、「標高」、「ゾーン」、「実験」、「非地理的地図」)に沿って、自作の地図を投稿していくという試みです。誰でも気軽に参加でき、色彩の選び方や構図の工夫といったデザインの視点が活きる場でもあります。

そんな地図デザインの入り口として最適なのが、QGISというオープンソースの地理情報ソフトウェアです。

関連記事

衛星データが無料でいじれる!衛星画像解析フリーソフト5選

QGISは、地理空間データの読み込み・加工・解析から、地図としての可視化までを一貫して行えるツールで、誰でも無料で使用できます。NASAやJAXA、USGSなどが公開している衛星データや地理情報を自在に読み込むことができ、オープンソースゆえに拡張性にも優れています。

シェイプ(地形の境界)、ラスタ(画像形式の地表)、標高データなど、多くのデータに簡単にアクセスでき自分なりに編集できるのが魅力です。例えば、色を変えて抽象画のようにしてみたり、特定の場所の標高だけを強調したり、都市の輪郭を線だけで描き出したりすることもできます。衛星データや地理情報を素材にした、独自の地図表現が可能になります。

関連記事

地理空間データを扱う前に知っておきたい地理空間データの心得

「Tellusの衛星データを使ったQGIS解析ハンズオン」イベントレポートと衛星データ解析方法の紹介

(3) 制作のテーマと使うデータセットについて

今回取り組むのは、「東京の生物多様性」をテーマにした地図の制作です。

「東京=人工的な都市空間」という一般的なイメージに対して、どこに、どんな生き物や植物が分布しているのかをデータで整理し、地図として可視化してみます。

使用するのは、以下のオープンデータです:

Sentinel-2

ヨーロッパ宇宙機関(ESA)が運用する地球観測衛星で、可視光から近赤外・短波赤外までの光学データを、数10m級の解像度で取得できます。

植生の状態や土地被覆、水域の変化などを視覚的に把握できるのが特徴で、農業、災害評価、環境監視などに幅広く活用されています。

今回は自然分布の背景画像としたいので、Sentinel-2のバンドを組み合わせた正規化植生指数(NDVI)を取得します。

関連記事

解析実例とともに学ぶNDVI(正規化植生指標)の基本と扱う上での注意点【コード付き】

国土数値情報

国土交通省が公開している地理情報のオープンデータです。 今回は、東京都の輪郭を表現するため、行政境界線のベクトルデータを使用します。

国土数値情報公式サイトはこちら

関連記事

【ゼロからのTellusの使い方】GeoJSONのオープンデータをTellusに表示する

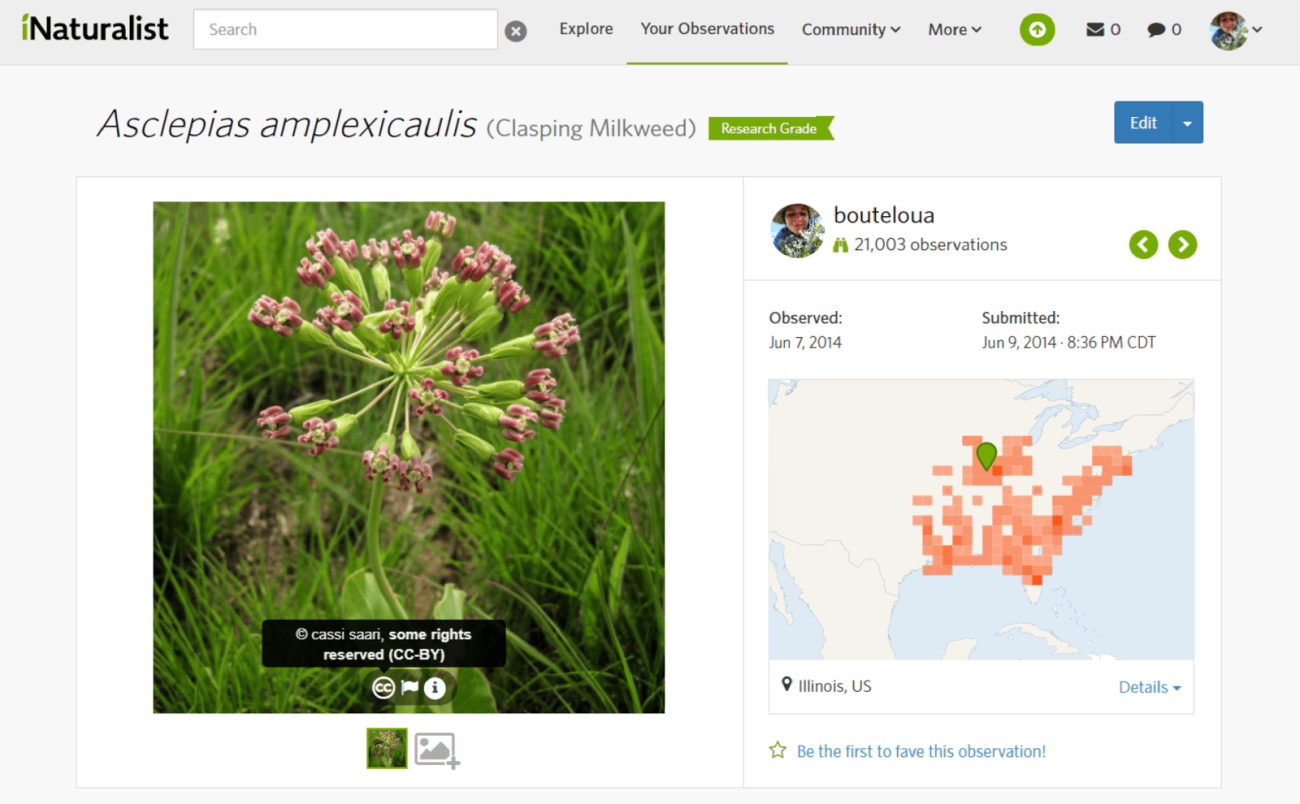

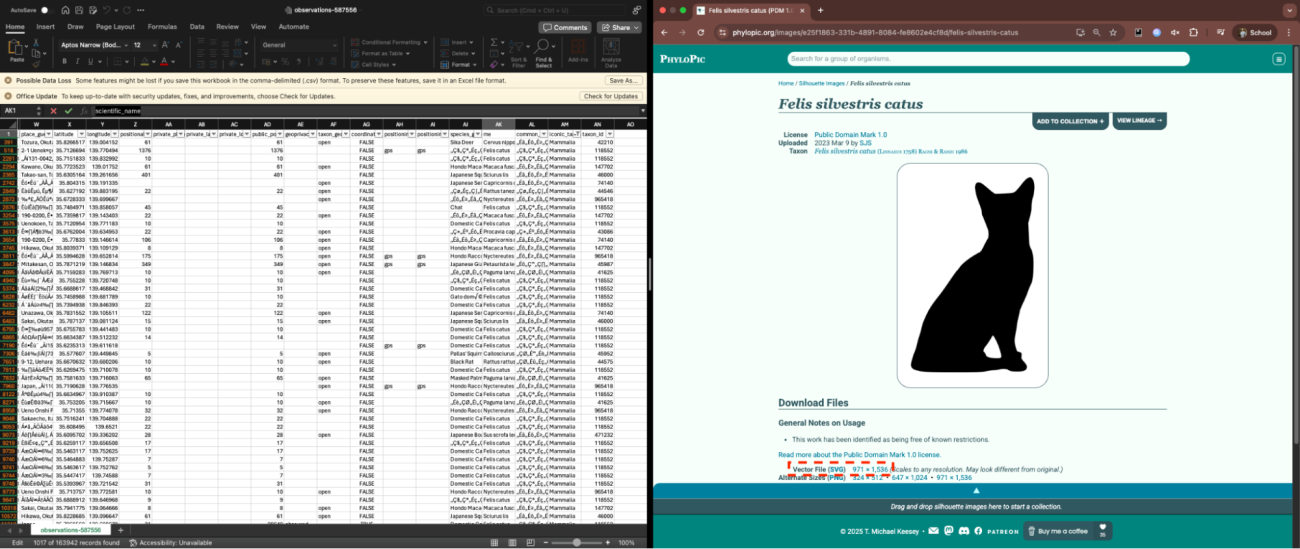

iNaturalist

誰でも動植物の観察記録を投稿・共有できるウェブサービスです。スマートフォンのアプリから観察報告をアップロードでき、集まったデータは生物多様性の研究などにも活用されています。

観察記録データには生物の名前や緯度経度が付与されています。今回は、東京都内で投稿された記録を抽出して、生物の出現地点を地図上にプロットします。

iNaturalist公式サイトはこちら

PhyloPic

PhyloPicは、生物の分類群ごとのシルエット画像を無料で提供しています。 シンプルな黒一色の図形で哺乳類や鳥類、昆虫、菌類、植物など、さまざまな生物の画像があります。

これらのシルエットはパブリックドメインまたはCC BYライセンスで公開されており、自由に使用することが可能です。

本記事の地図では、iNaturalistで報告された生物の分類を凡例に記載する際に、PhyloPicのアイコンを使用します。

PhyloPic公式サイトはこちら

これらのデータを組み合わせて、東京都内の生物多様性をひとつの地図としてデザインしていきます。

(4) 制作手順とワークフロー

ここからは実際の手順をリンクやスクリーンショットとコードで紹介します。

1.QGISのインストール

2.データのダウンロード

2-1.Sentinel-2 NDVIデータのダウンロード

Sentinel-2のNDVI(正規化植生指数)データは、Google Earth Engine(GEE)を使ってGoogle Colaboratoryから取得しました。データはGoogle Driveに保存されるので、コンピュータ上にダウンロードしてください。

処理には以下の設定を使用しています:

・対象エリア:島しょ部を除いた東京都全域の緯度経度で設定

・時期:2023年夏(雲が最も少ない画像を選定)

・バンド:NDVI(植生インデックス)

使用したGEEコード(Google Colab上)はこちら:

・https://colab.research.google.com/drive/1tTisEgi_rYhGbX9e2oxPtJKzzweVjenj?authuser=1#scrollTo=TjPDAYbui2J7

・MakeMap.ipynb

Google Colaboratoryを用いたデータ取得方法については以下のチュートリアルも参考になります。

Google Earth EngineとGoogle Colabによる人工衛星画像解析 〜無料で始める衛星画像解析(入門編)〜 – Qiita

関連記事

衛星画像解析が変わる!? 「Google Earth Engine」の何がすごいのか

2-2.国土数値情報行政区域データのダウンロード

東京都の行政境界ポリゴンデータは「国土数値情報」から取得しました。

・使用データ:平成31年度版 東京都の行政区域データ(N03)

データのダウンロードはこちら:

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v2_3.html

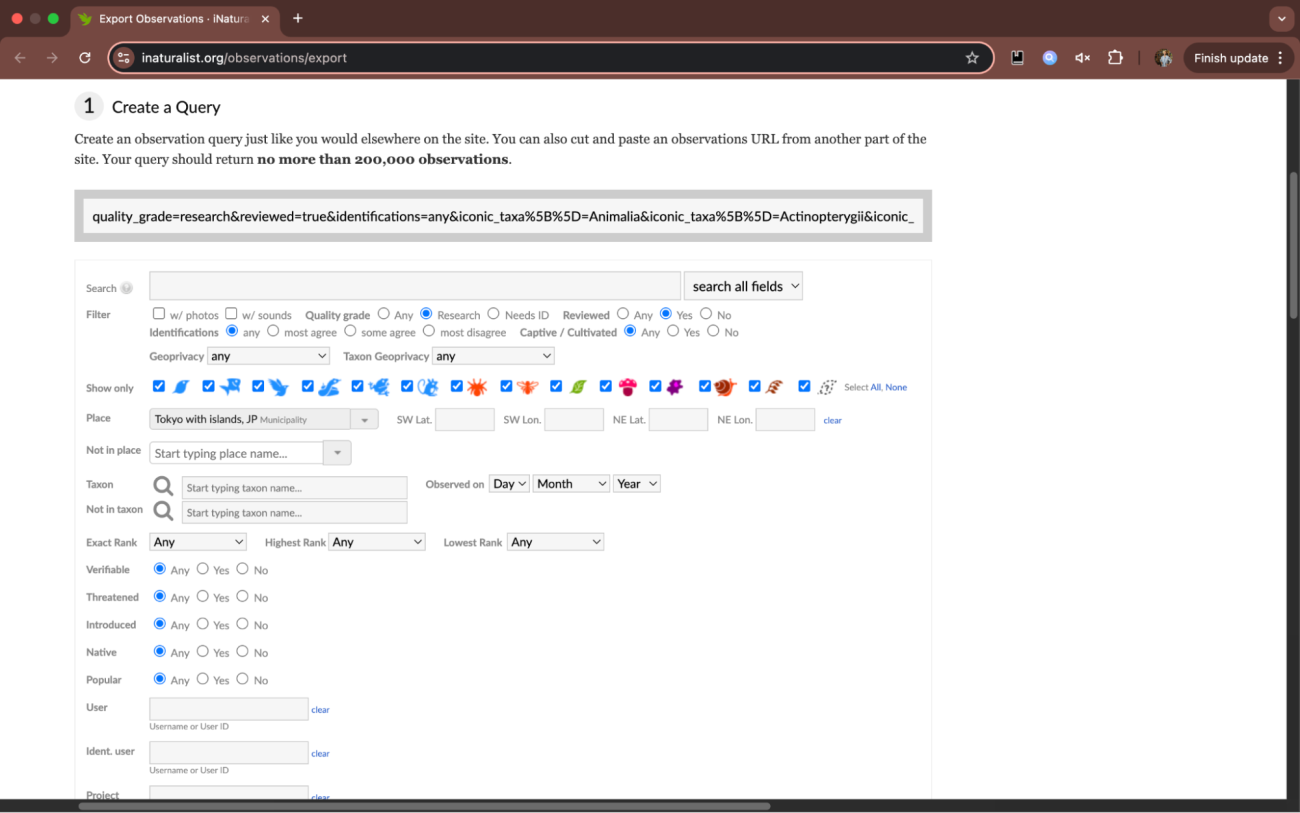

2-3.iNaturalist観察報告データのダウンロード

iNaturalistのExport画面から、観察記録データ(CSV形式)を取得できます。今回は東京都内の生物全体の記録が欲しかったため、以下の条件で絞り込みを行いました:

・Show only:All

・Place:Tokyo with islands, JP

・Quality grade:Research

・Reviewed:Yes

条件を設定したら、画面下部の 「Create Export」ボタン を押してデータ生成を開始します。東京都全域は範囲が広いため、リンクの発行には約1時間かかりました。

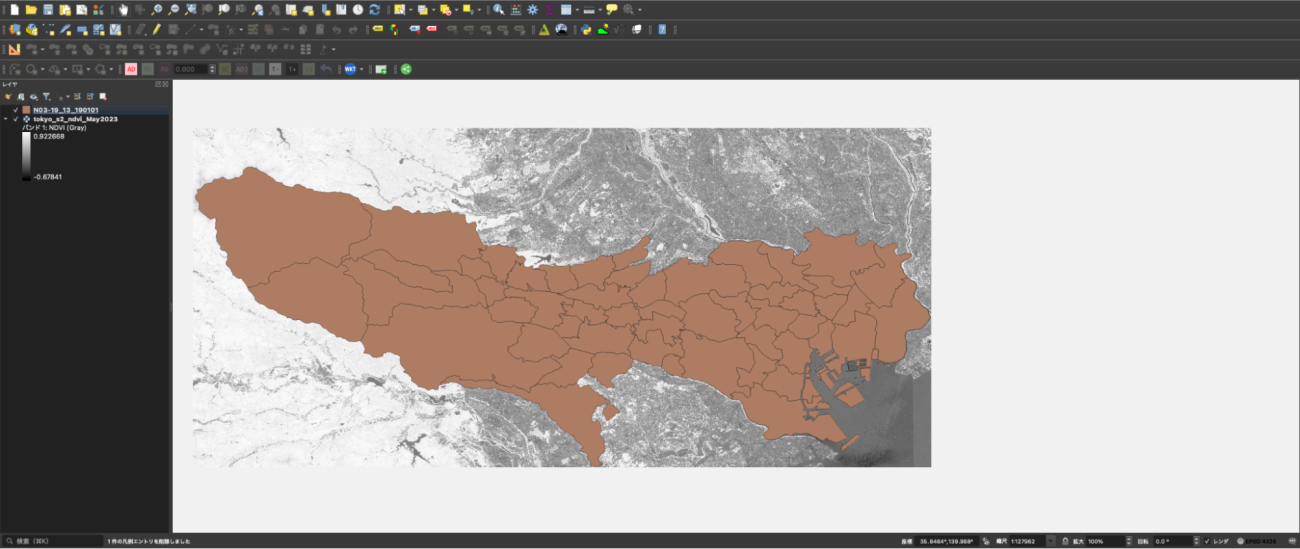

3.ダウンロードしたデータをQGISにアップロード

ここから、QGISを使ったデータの描画に進みます。

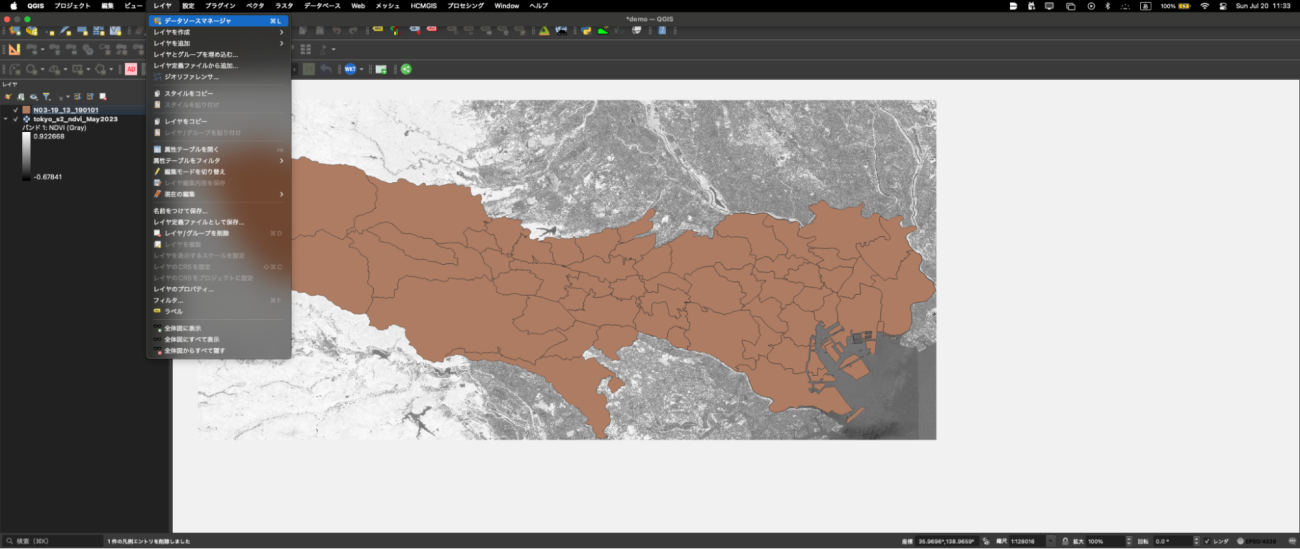

コンピュータ上のダウンロード先からQGIS画面上にドラッグ&ドロップをして、NDVIデータと東京都の行政区域データをアップロードします。

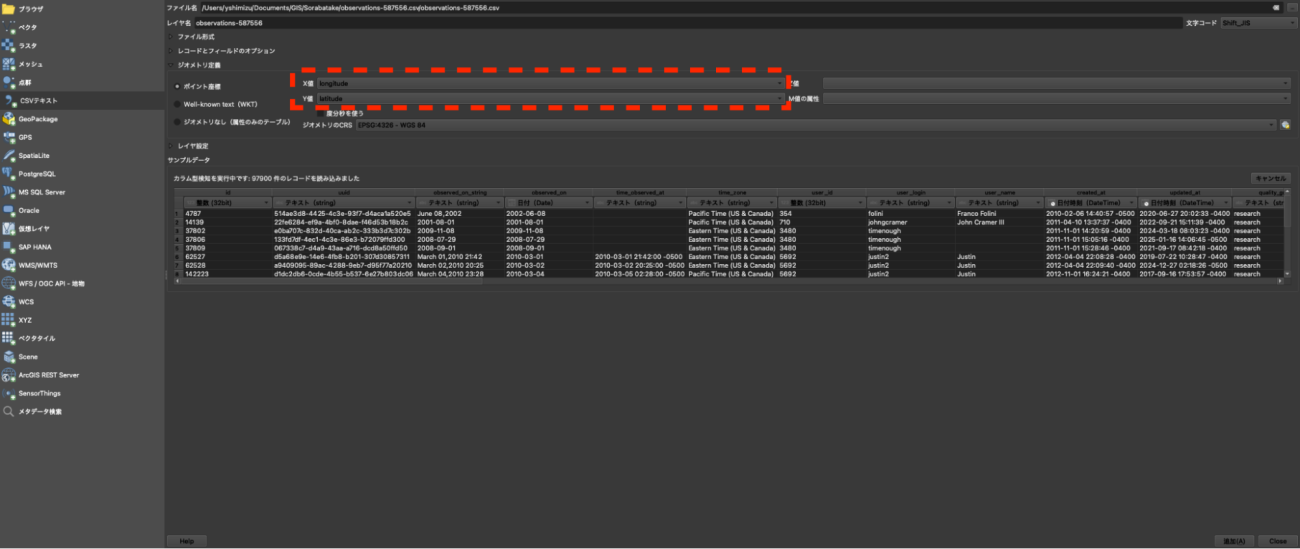

iNaturalist観察データはCSV形式のため、画面上部ツールバーから「レイヤ → データソースマネージャ → CSVテキスト → ファイル名」を選択して、データをアップロードします。

ポイント座標を選択して、X値を「longitude」、Y値を「latitude」としてください。

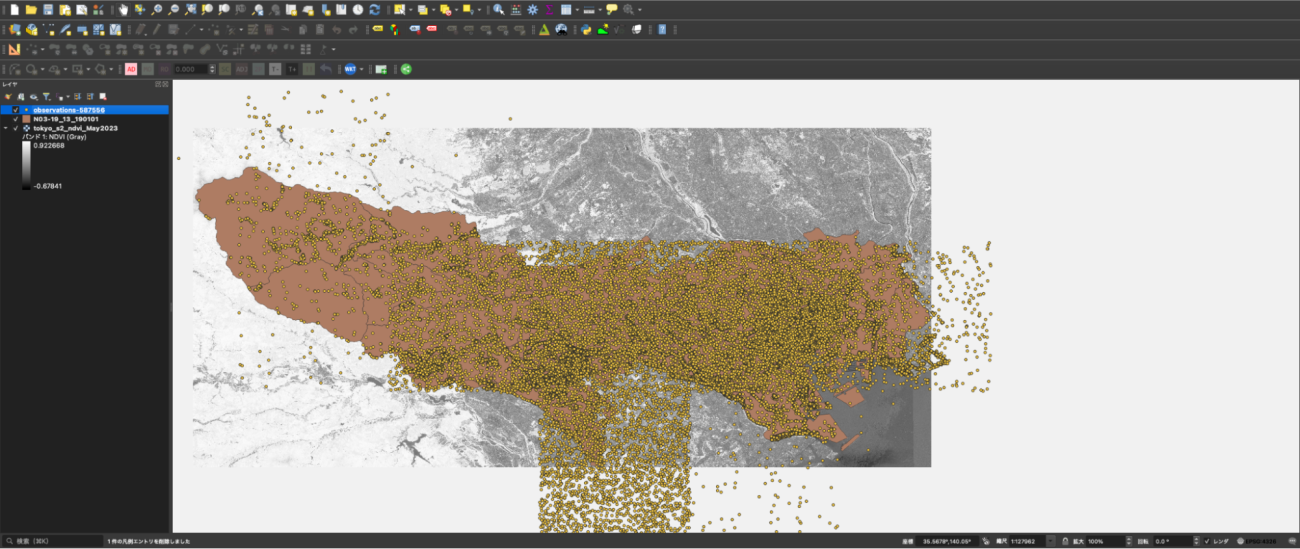

ここまでのステップで、地図として可視化するデータをQGISにアップロードすることができました。

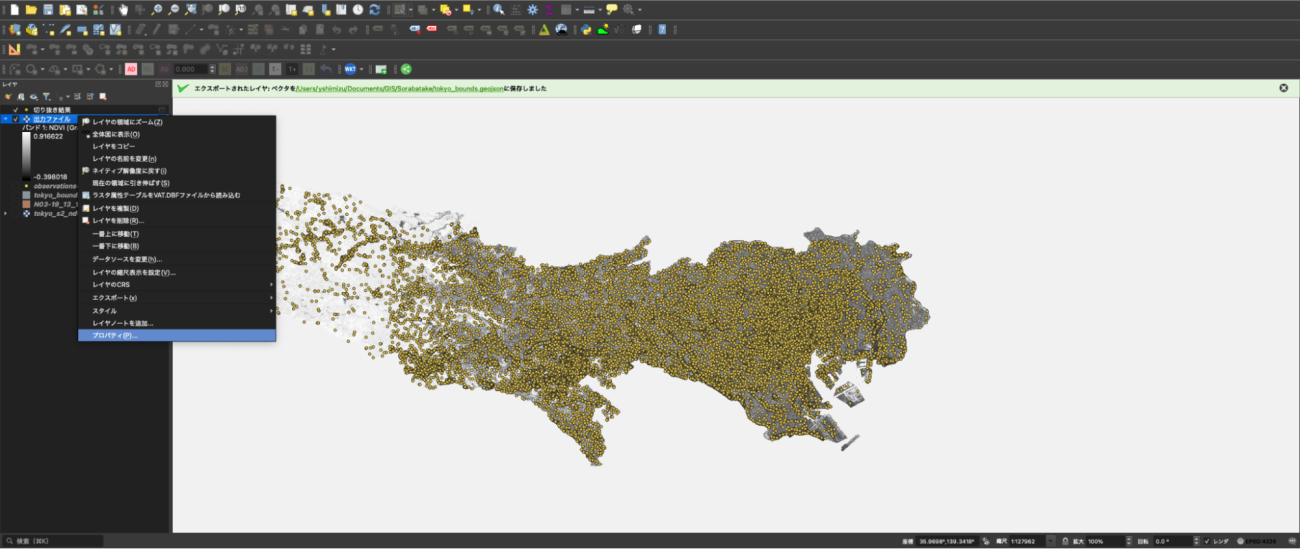

4.必要分の東京都ポリゴンを選択

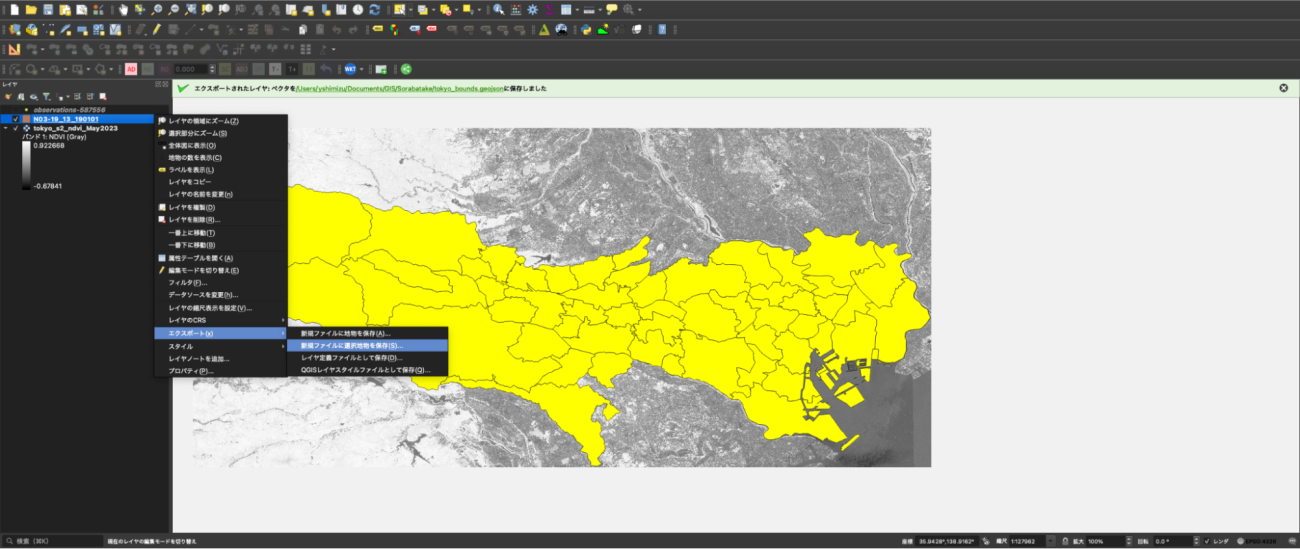

ダウンロードした生の行政区域データは、島しょ部を含んでおり、後の整形処理の際、メモリに負担をかけるため、23区と多摩地域のみ抽出します。

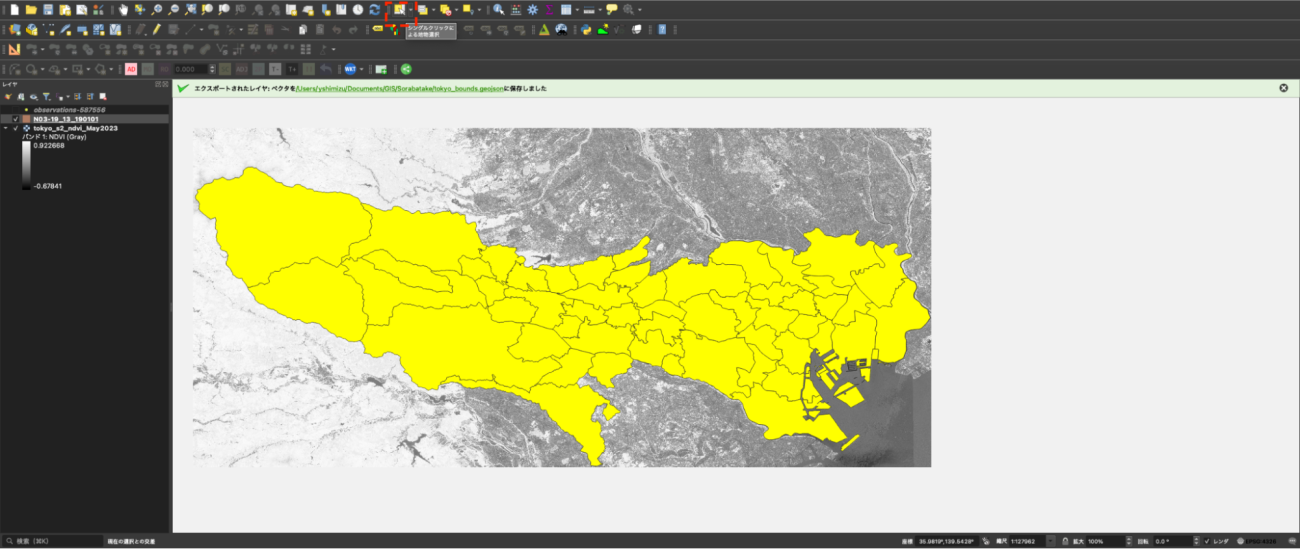

レイヤパネルで行政区域データを選択した上で、画面上部から、「シングルクリックによる地物選択」をクリックして、今回必要なポリゴンをカーソルの長押しで選択します。

選択ができたら、「エクスポート → 新規ファイルに選択地物を保存」を選択します。

5.NDVI・生物観察データを東京都ポリゴンで型取る

新たに作成した、東京都の行政区域データを使って、NDVIデータとiNaturalist観察データデータを東京都の形に沿って切り抜きます。

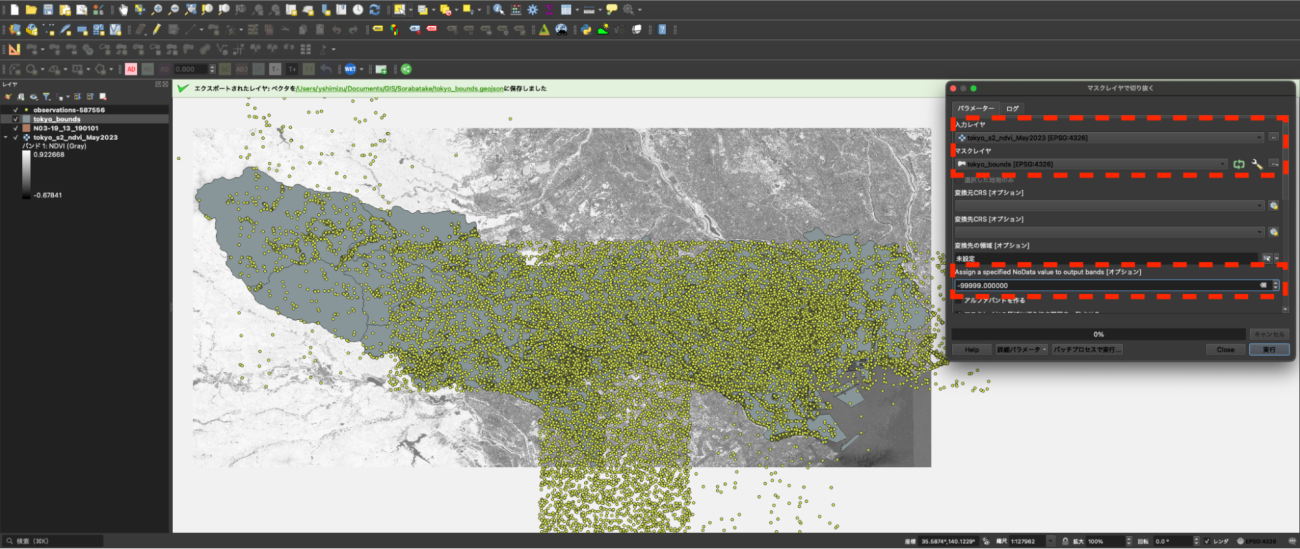

NDVIデータの切り抜きは画面上部ツールバーから「ラスタ → 抽出 → マスクレイヤで切り抜く」より実行します。入力レイヤをNDVIデータ、マスクレイヤを抽出した東京都の行政区域データとします。「Assign a specified NoData value to output bands」は、切り抜いた部分が背景であるとQGISに認識させるために、-99999としてください。

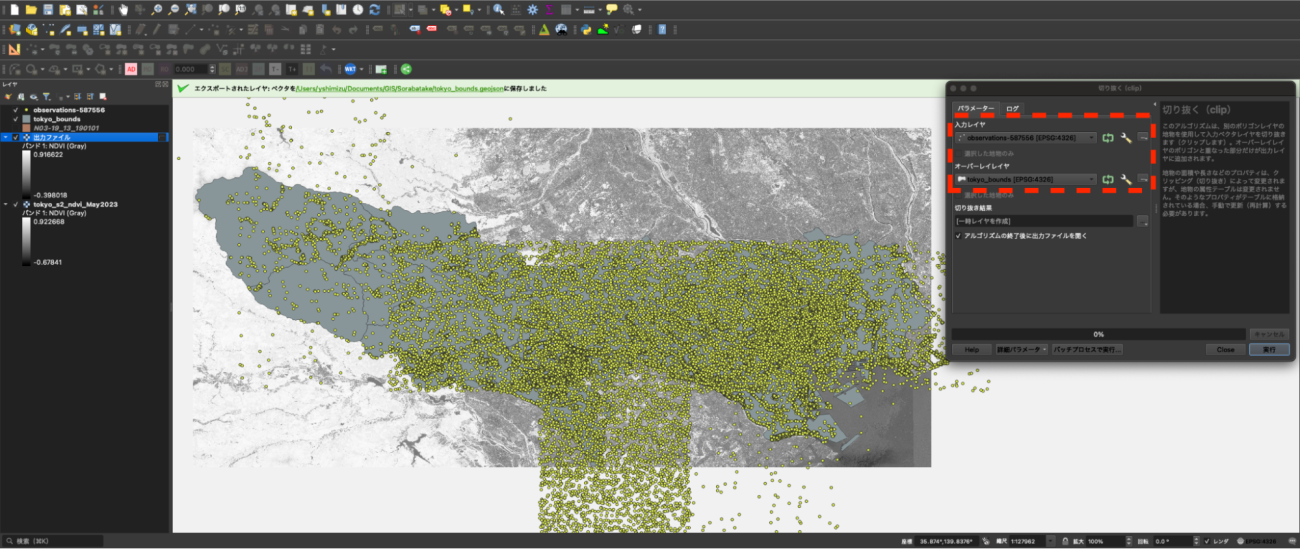

生物観察データの切り抜きは「ベクタ → 空間演算ツール → 切り抜く(Clip)」より選択できます。入力レイヤはiNaturalist観察データ、オーバーレイレイヤは東京都の行政区域データを設定して、実行してください。データ量が大きく、M1 MacBook Airではこの処理に15分ほどかかりました。

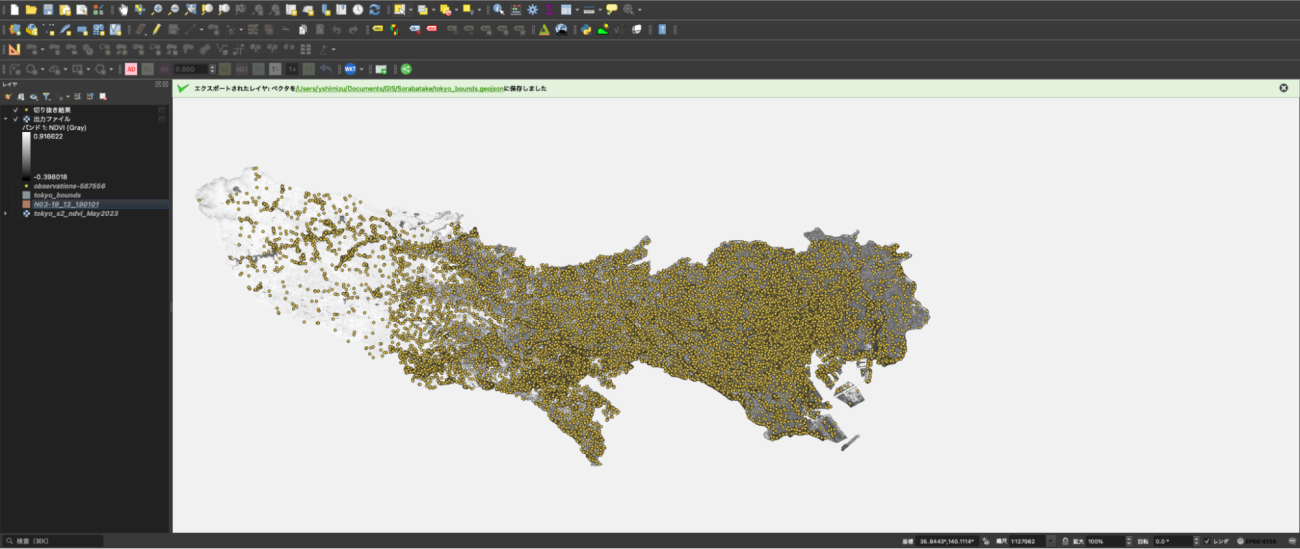

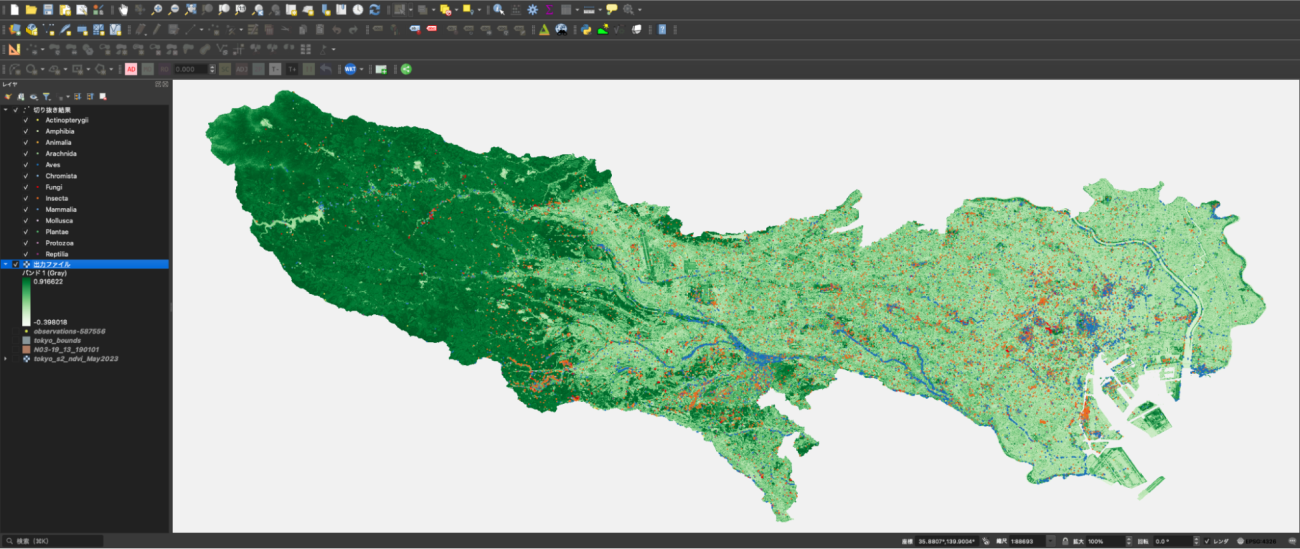

レイヤパネルから、切り抜いたデータだけチェックを残し、他レイヤを非表示と設定すると、東京都の形に合わせたデータが表示されます。

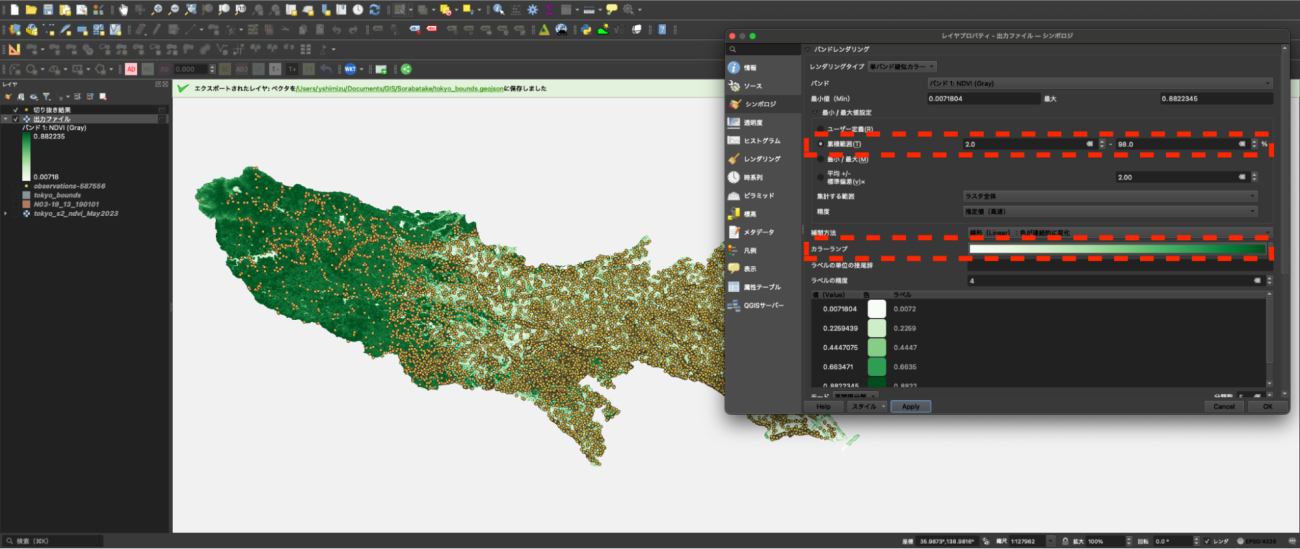

6.NDVIデータの色調調整

レイヤの配色の調整は、「レイヤ → プロパティ → シンボロジ」より設定できます。

NDVIの値に応じたカラースケールは、植生の濃淡が直感的に伝わるよう、緑系の配色とします。「レンダリングタイプ」を「単バンド疑似カラー」として、「カラーランプ」を「Greens」とします。また、極端な値に影響されないように最小値を2%、最大値を98%と設定すると、植生分布の色のコントラストを出すことができます。

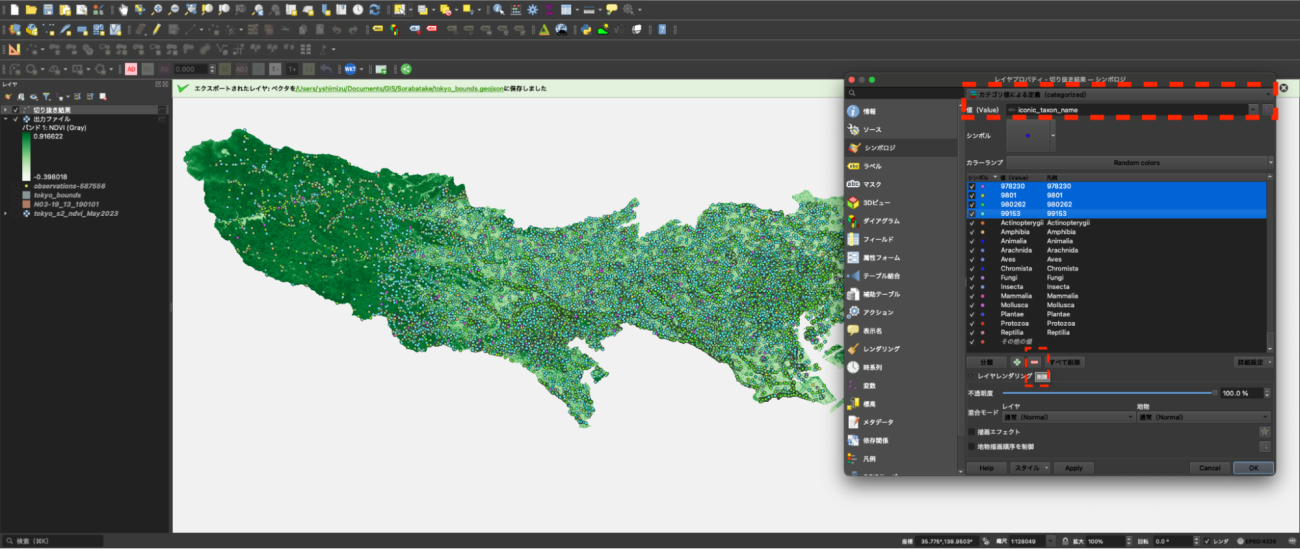

7.観察報告データを描画

iNaturalist観察データの色分けもNDVI同様にシンボロジから設定ができます。上部で「カテゴリ値から定義」を選択し、「値」には「iconic_taxon_name」とします。

分類ボタンを押すと、報告された分類結果によって色分けが行われます。分類結果の値がテキストのみのデータを凡例に記載したいので、数値で出力されたものをカーソルで選択し、マイナスボタンを押して削除してください。

今回は、色覚バリアフリーに配慮したtol-colorsというカラーパレットを利用します。tol-colorsのライブラリをGoogle Colaboratory上で読み込み、色コードを取得します。

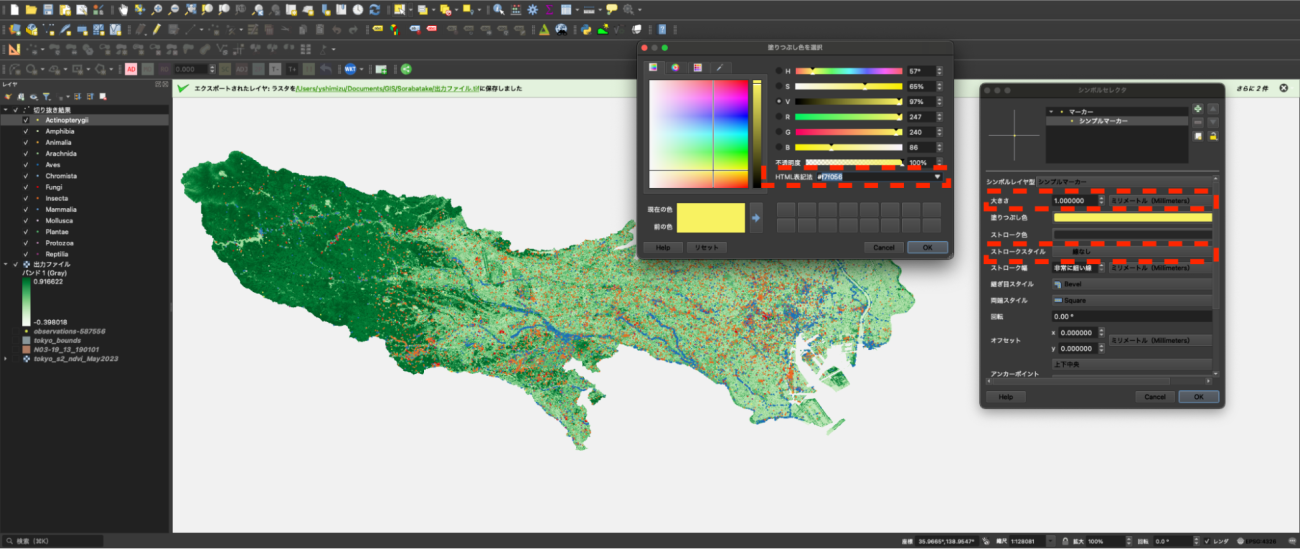

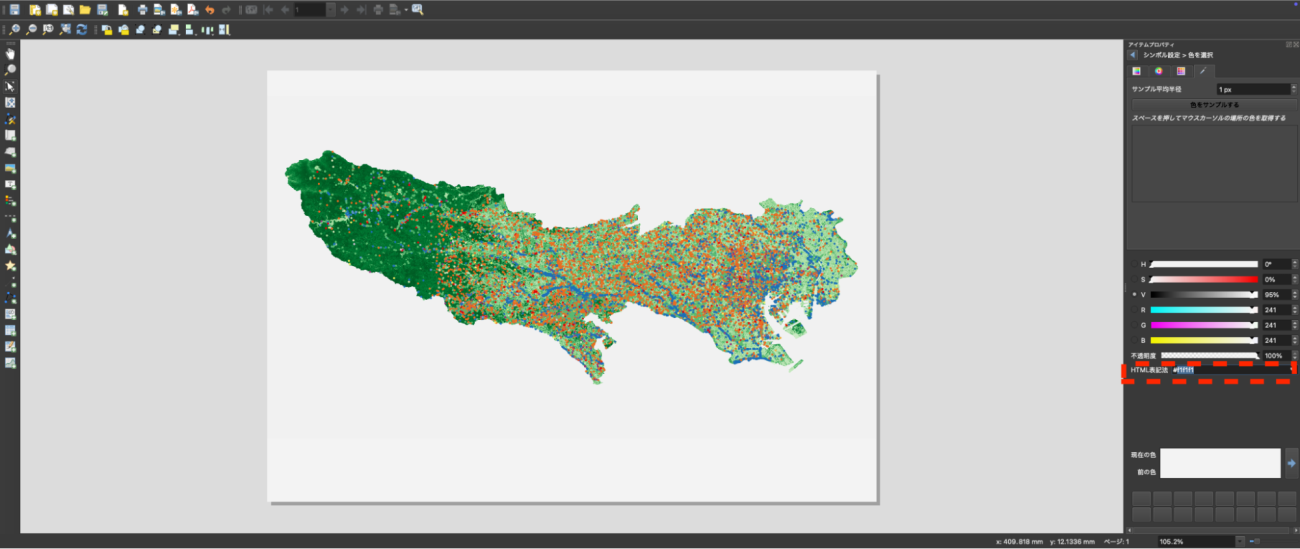

レイヤパネルから各分類結果のラベルをクリックし「シンボルを編集 → 色 → HTML表記法」から色をtol-colorsに合わせて指定できます。

色コードの取得に用いたコードはこちらです:

https://colab.research.google.com/drive/1tTisEgi_rYhGbX9e2oxPtJKzzweVjenj?authuser=1#scrollTo=TjPDAYbui2J7

今回は、下記の通り、色を指定しました:

・Actinopterygii(条鰭綱):#f7f056(明るい黄色)

・Amphibia(両生類):#cae0ab(淡い緑)

・Animalia(動物界):#f4a736(やわらかいオレンジ)

・Arachnida(クモ綱):#90c987(落ち着いた緑)

・Aves(鳥類):#1965b0(深い青)

・Chromista(クロミスタ界):#7bafde(明るい青)

・Fungi(菌界):#dc050c(鮮やかな赤)

・Insecta(昆虫綱):#e8601c(濃いオレンジ)

・Mammalia(哺乳類):#5289c7(くすんだ青)

・Mollusca(軟体動物門):#d1bbd7(淡い紫)

・Plantae(植物界):#4eb265(鮮やかな緑)

・Protozoa(原生動物):#ae76a3(灰みがかった紫)

・Reptilia(爬虫類):#882e72(暗い紫)

また、各点の大きさは「1mm」、ストロークスタイルは「なし」を選択して図形の輪郭が目立たないようにします。

ここまででデータの描画は完了しました。

8.テキストボックス、凡例、縮尺を挿入

最後に、タイトルやテキストボックス、凡例、縮尺を地図上に配置し、完成形に仕上げていきます。

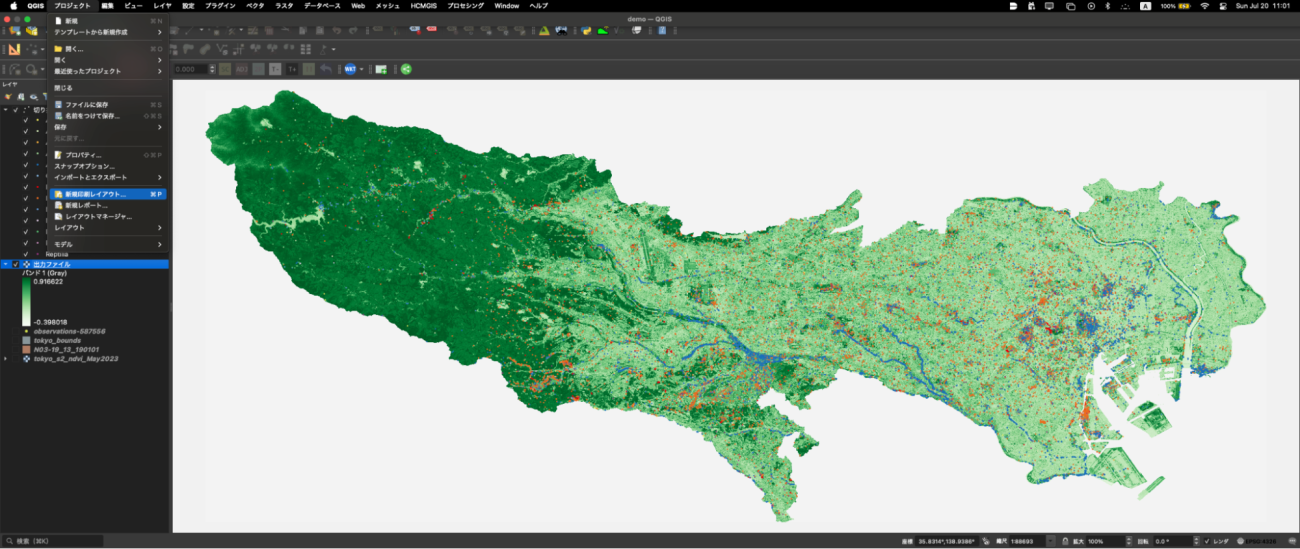

地図制作画面は、画面右上の「プロジェクト → 新規印刷レイアウト」から選択します。

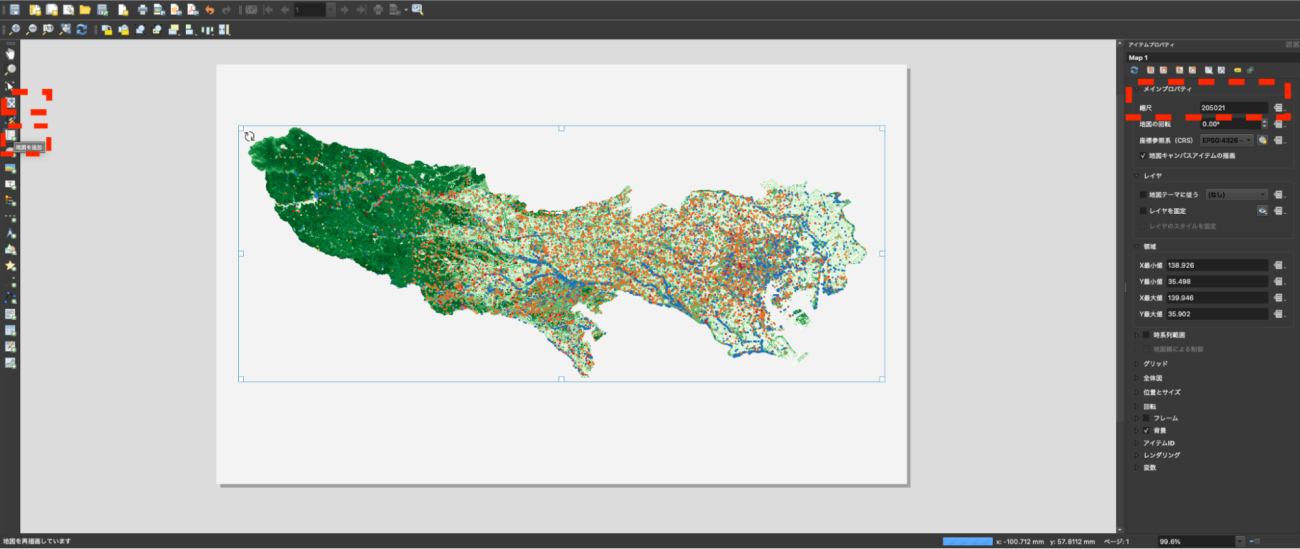

無地のキャンバスに左端の「地図を追加」を選択して、地図を挿入できます。位置やサイズは左端の「アイテムコンテンツを移動」や「アイテムプロパティ → メインプロパティ → 縮尺」から選択できます。

地図全体の背景色は、キャンバス全体をクリックし、「アイテムプロパティ → 背景」から編集ができます。今回は「#f1f1f1」を指定して、植生や生物分類ラベルが際立つようにしました。

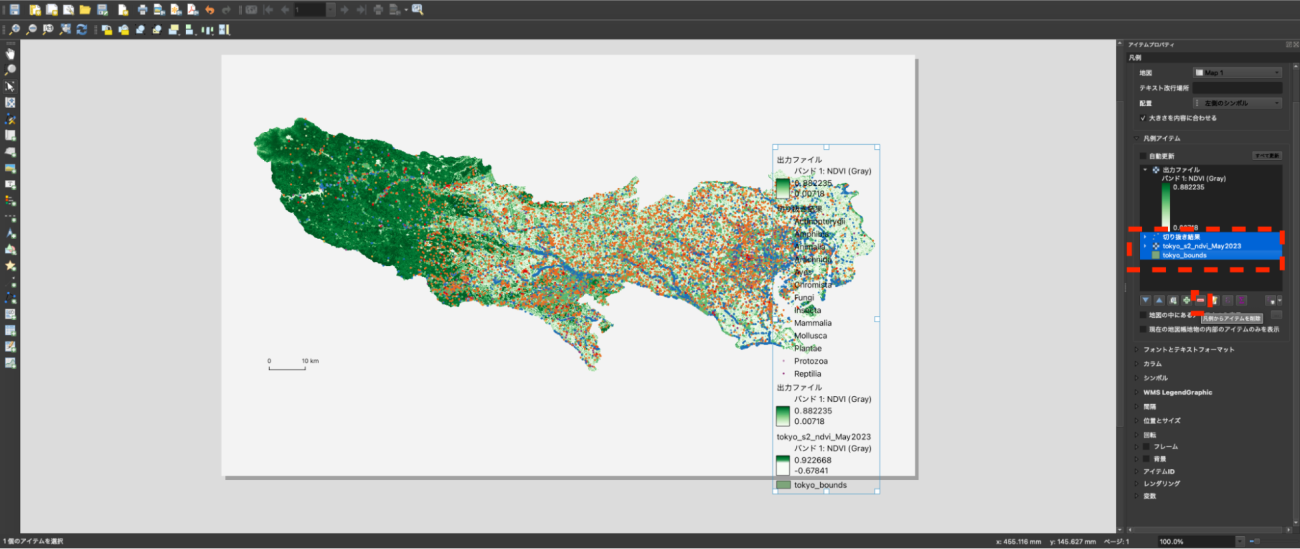

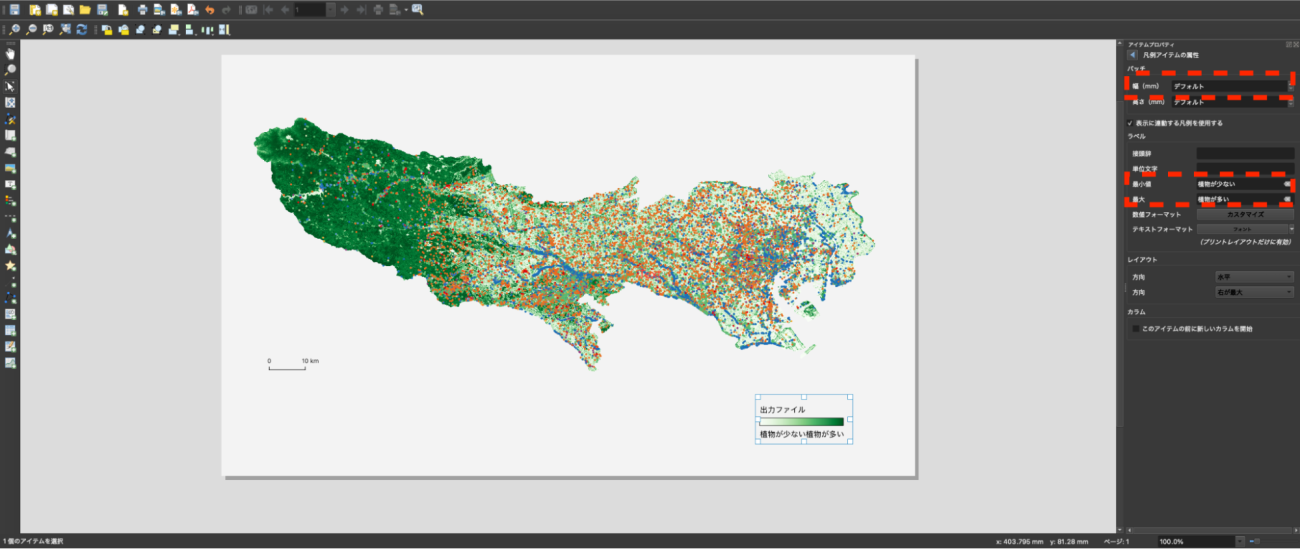

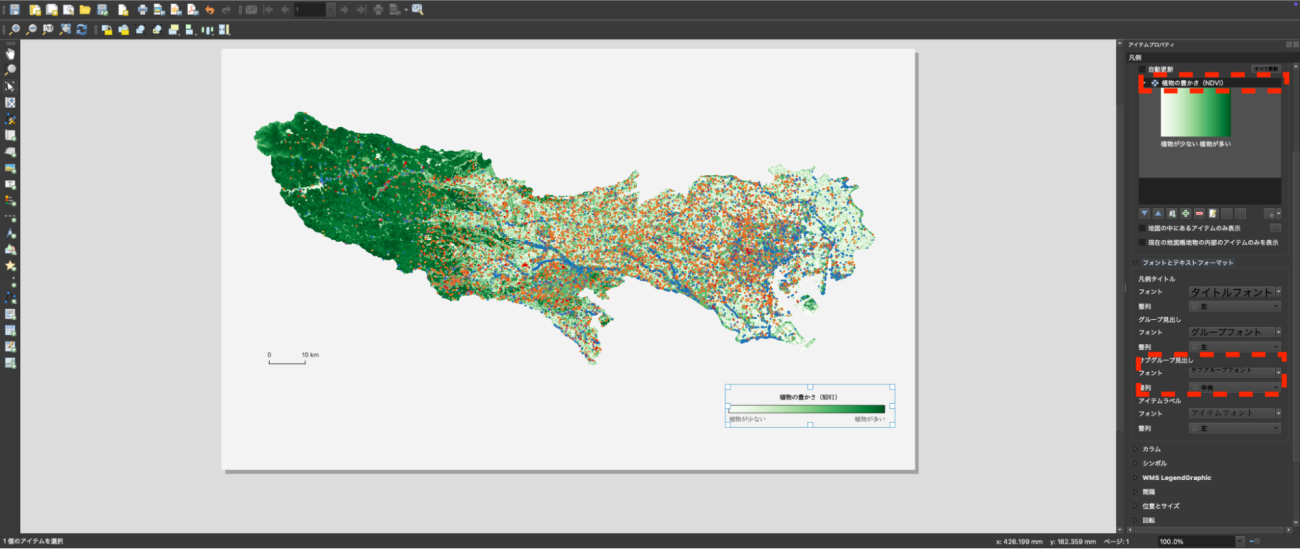

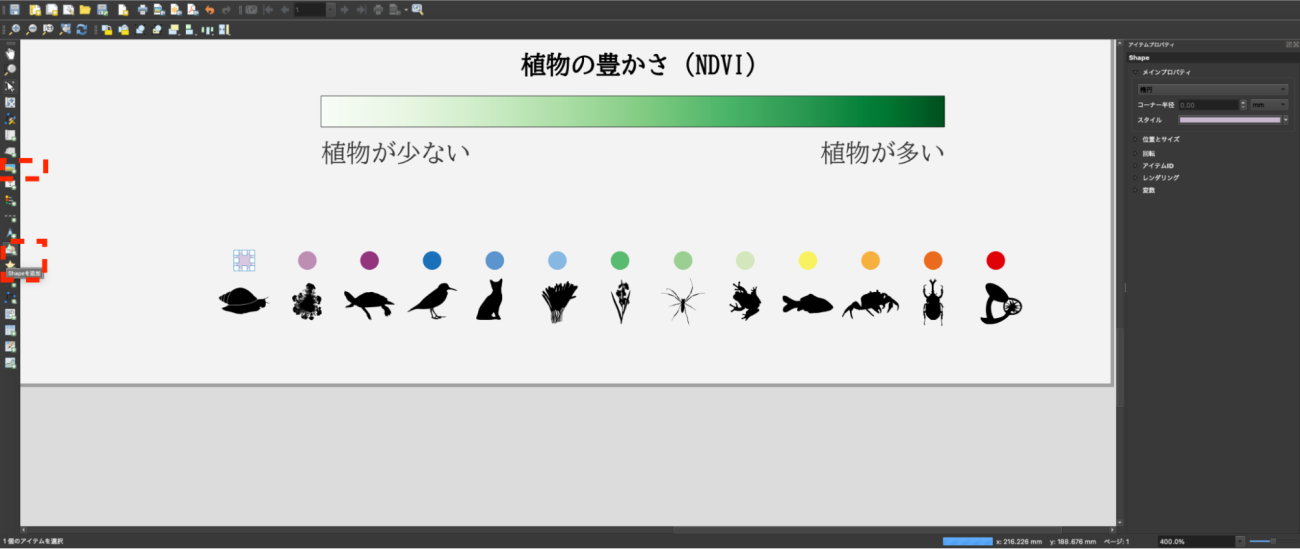

次に、凡例を追加します。左端の「凡例を追加」を選択します。ここでは、NDVIの凡例のみを編集したいので、他のレイヤ分は削除します。

凡例が数値のままだと、指数の意味が伝わらないので、「最大値」、「最小値」を文字列に置き換えます。また、凡例の大きさを「パッチ」の「幅」で調整します。

凡例のタイトルは属性部分をクリックして上書きします。文字列の見栄えは「フォント」や「整列」から調整します。

次に生物分類の凡例を作成します。

生物の分類ロゴは、「Shapeを追加」と「画像を追加」を選択することで編集ができます。各分類ごとに、丸い図形を配置し、色を調整します。

最後に、テキストボックスを使ってタイトルや出典等を地図の空きスペースに配置します。

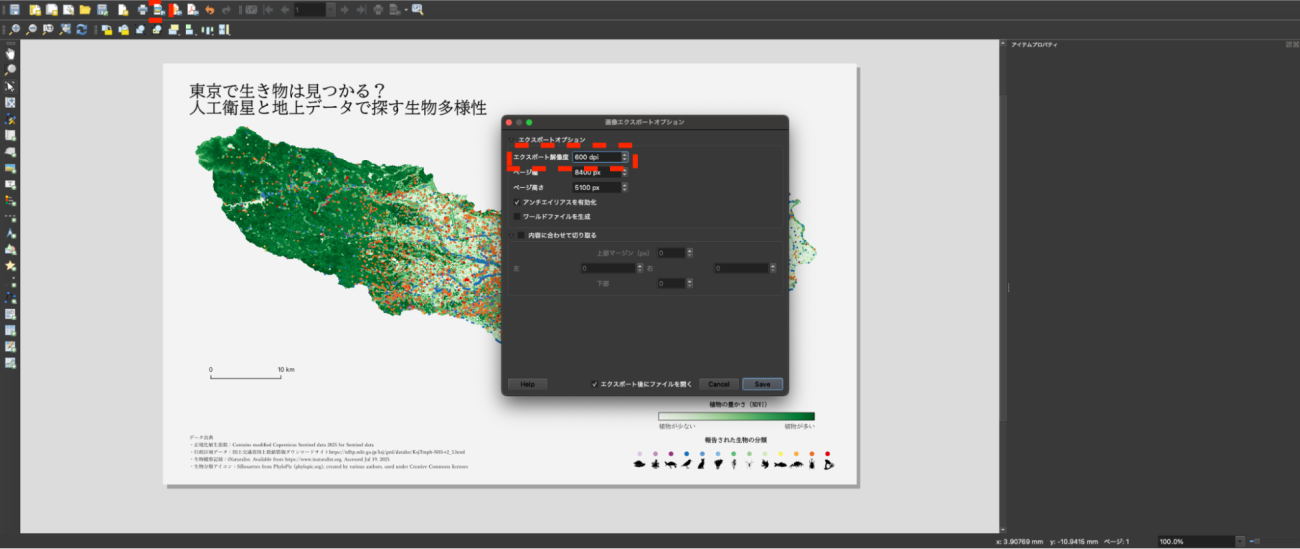

9.地図の出力

地図を出力します。画面左上の「画像としてエクスポート」をクリックし、画像として保存します。今回は解像度を600dpiに設定しました。解像度を高くすると仕上がりがきれいになりますが、書き込み時間も長くなります。用途に応じて、解像度と処理時間のバランスを見て設定してください。

これで、1枚の地図が完成しました。

(5) 振り返り

地図デザインの試行錯誤について

今回の地図制作では、地図として「伝わるかたち」に仕上げるのに試行錯誤が必要だと感じました。

特に感じたのは、タイトルの付け方ひとつで印象が大きく変わる点です。 一般的には、地図のタイトルは説明的で、事実を要約するスタイルが多い印象です。今回はあえて疑問文を使って、見る人の関心や想像を引き出すことを意識してみました。

また、同じデータでも、デザインの仕方によって地図の印象を左右すると感じました。NDVIの色調や観察地点の配置・配色を調整するたびに、地図の見え方が変わっていきました。

ご参考までに、最終形に辿り着くまでに試したデザイン案をご紹介いたします。

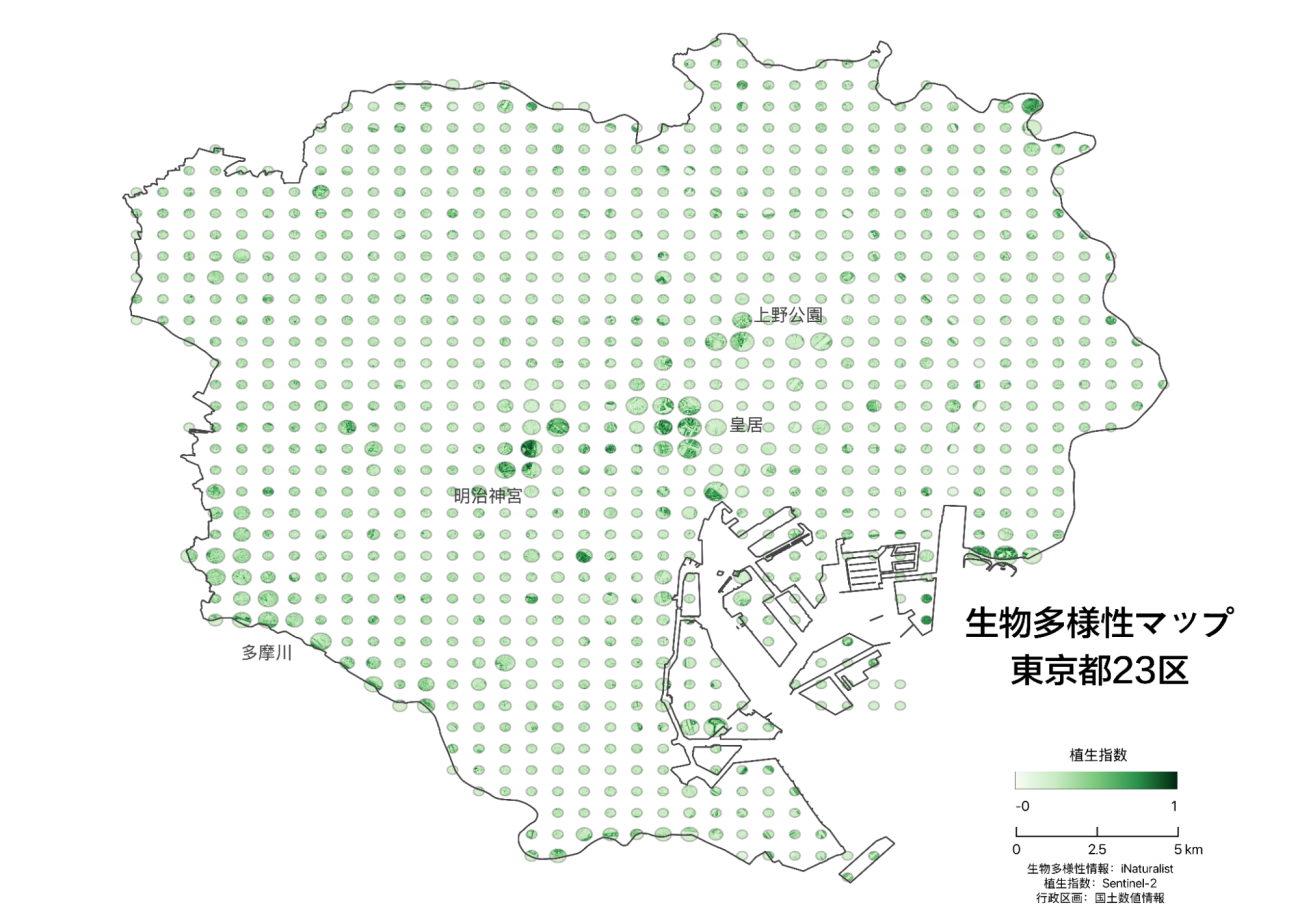

最初は、単位面積あたりの生物報告数に合わせて植生指数のレイヤーをくり抜いてみました。ただ、23区は緑が少なく、抜けが多くて見栄えがよくなかったので不採用としました。

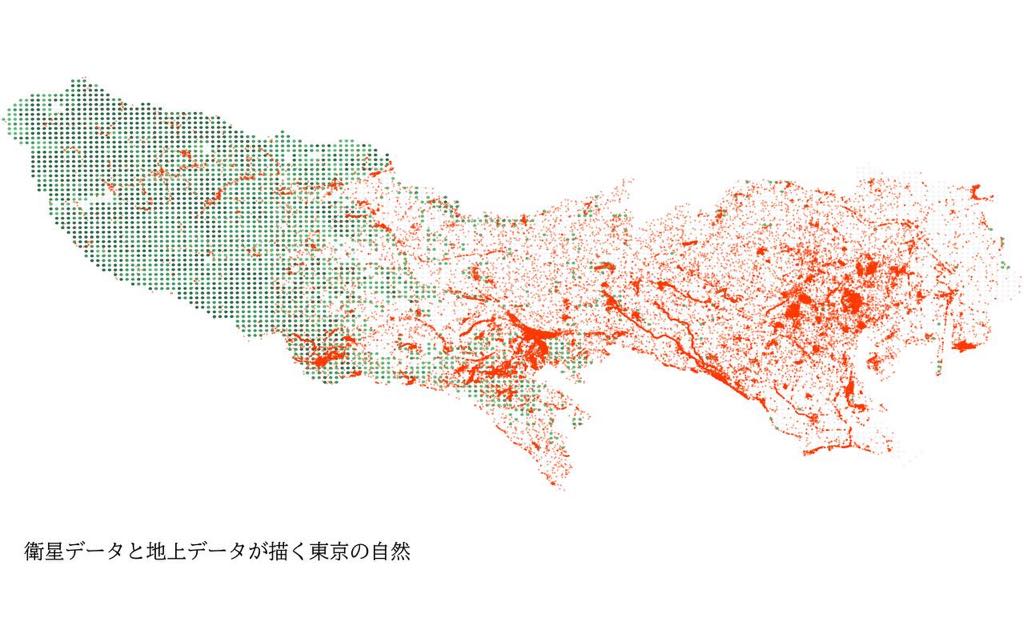

次に、多摩地域まで範囲を広げて、23区との植生の対比を試してみました。NDVIの値が高い森林や緑地は濃い緑で示され、観察報告のプロットは赤い点として現れます。一方、建物が密集する都心部など植生が乏しい場所は白や淡い色で表示されます。その結果、都内の緑の分布の違いがより際立ち、生物観察の報告が23区に集中していることも見えてきました。

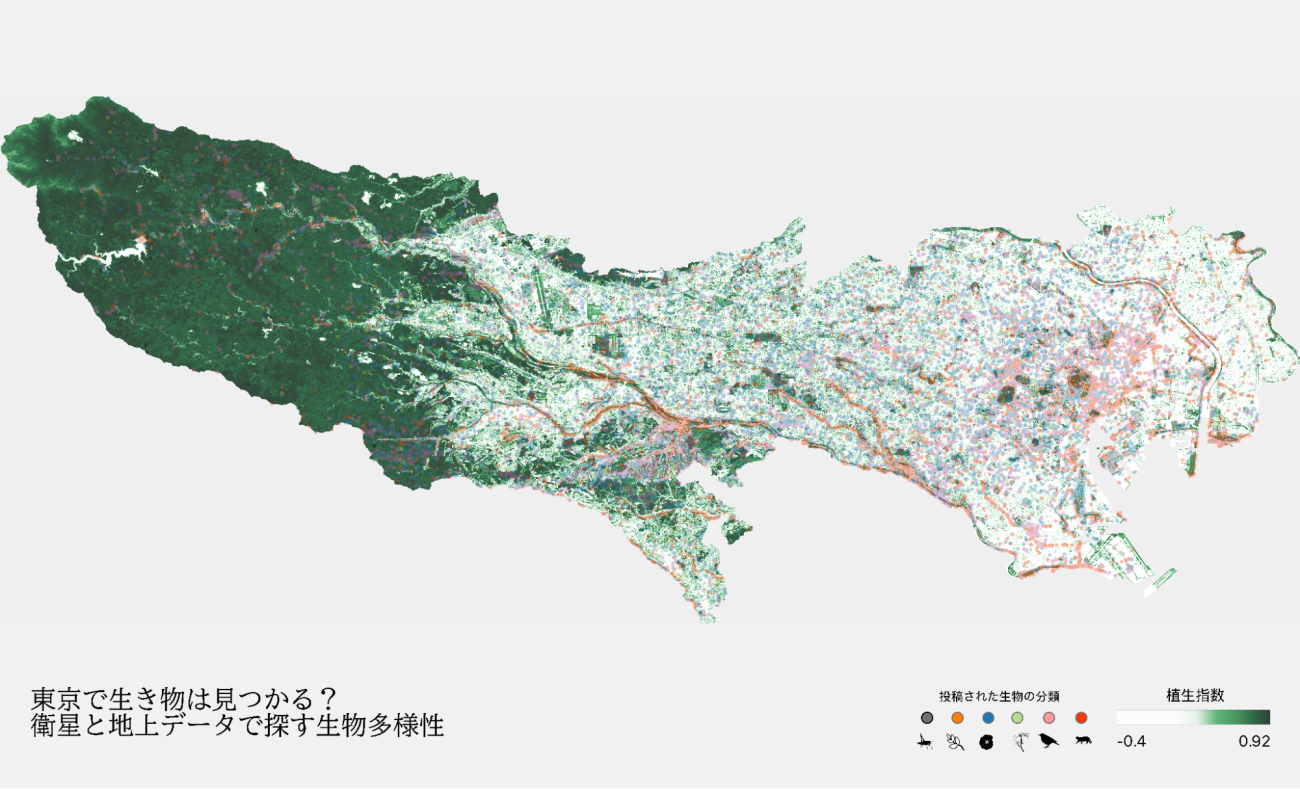

植生レイヤーはあえて丸く整えず、全体をそのまま残すことで、濃淡の違いがよりはっきり見えるようになりました。生物観察の点も分類ごとに色分けしたことで、色彩にもメリハリが出てきました。このあたりから地図のかたちが見えてきたので、タイトルや凡例にも工夫を入れ始めました。

最終形では、色彩がより際立つように全体の調整を加えました。植生レイヤーの最大・最小値を2~98%の範囲に設定したことで、明るさと濃淡のコントラストが強まり、生物の分類数に合わせたカラーパレットの設定で、鮮やかな印象となりました。タイトル、縮尺、凡例、出典のバランスが良くなるように配置も工夫しました。

作成した地図から見えてきたこと

また、東京の生物多様性を地図にしたことで、実際の自然の分布と、人々が観察報告をする地点にギャップがあることも気付かされました。

多摩地域などの山間部はNDVIの値が高く、衛星データからも自然の豊かさがよく分かりますが、観察記録は少なく、「人の視点」が届いていない印象を受けます。 人のアクセスが限られていたり、記録投稿のハードルがあるのかもしれません。逆に都心部では、緑は少ないものの観察記録が集中しており、限られた自然に人の関心が集まっていることがうかがえました。今回の地図は「自然がどこにあるか」だけでなく、「人がどこで自然に関心を持っているか」も可視化していると感じました。

(6) おわりに ー 衛星データの「分析」から「表現」へ

今回の記事では、無料で利用できるオープンデータやソフトウェアを活用して、地図のデザインに挑戦してみました。

これまで専門的な分析の材料として見られがちだった衛星データですが、実際に手を動かしてみることで、デザインの素材としての面白さや可能性を実感できました。

衛星データや地理情報が持つ、そうした表現の可能性に少しでも関心を持っていただけたら幸いです。