「空からガロア理論の本が降ってきた」数学専攻からAI企業を経て、SAR衛星の魅力にハマったテックリードのキャリア遍歴

非宇宙業界から宇宙業界に転職をした人に焦点を当てたインタビュー連載「Why Space」、12人目のインタビュイーはスペースシフトのテックリード、安井秀輔さんです。安井さんが考える宇宙業界の面白さと展望とは。

非宇宙業界から宇宙業界に転職をした人に焦点を当てたインタビュー連載「Why Space~なぜあなたは宇宙業界へ?なぜ宇宙業界はこうなってる?~」に登場いただく12人目は、ひょんなきっかけから理系の道に進み、現在はSAR画像の解析とAIに精通する宇宙スタートアップ企業スペースシフトのテックリードである安井秀輔さんです。

本連載「Why Space」では、非宇宙業界から宇宙業界に転職もしくは参入された方に「なぜ宇宙業界に転職したのか」「宇宙業界に転職してなぜ?と思ったこと」という2つの「なぜ」を問い、宇宙業界で働くリアルをお届けしてまいります。

(1)空からガロア理論の本が降ってきて数学に目覚める

宙畑:まずは、安井さんの学生時代や進路選択の経緯について教えていただけますか。テックリードということは最初から理系だったのでしょうか?

安井:私は岡山で生まれ育ち、高校まで岡山で過ごしました。大学は数学科に進んだのですが、文理選択のタイミングでは、もともとは文系に進もうと思っていたんです。ただ、高校時代に起きた出来事がきっかけで理系の道に進むことを決めました。

宙畑:どのような出来事だったのでしょう?

安井:本当に偶然だったのですが、学校の中庭で遊んでいた時に一冊の本が飛んできたんです。数学の「ガロア理論」の本でした。

当時は高校1年の後半で、まだ2次方程式など基礎的な内容を学んでいた時期でした。それまでは「数学とは計算するもの」という感覚だったんですが、ガロア理論や群論の考え方に触れて、衝撃を受けたんです。

宙畑:ガロア理論、群論についてもう少し教えていただけますか?

安井:例えば、群論では「ペットボトルを横に倒して、元に戻す」というような操作も“演算”として捉えるんですね。

安井:その仕組みだけで、5次以上の方程式には代数的な解が存在しないことを証明できるという発想が、本当におもしろくて。まるでRPGのなかなか勝てないボスで、戦うフィールドを変えると攻略できるといった感覚でした。

宙畑:「視点を変える」面白さに気づかれた?ということでしょうか。それまで数学が特別得意というわけではなかった?

安井:得意なほうではありましたが、特に好きというわけでもなかったですね。ただ、この体験がきっかけで「代数を幾何学的に捉える」という発想に夢中になりました。その感覚が本当に面白くて、そこから理系を選択し、数学の道に進むことを決めました。

宙畑:当時、数学を選ばれたのは、ガロア理論の影響が大きいのでしょうか?

安井:そうですね。あとは、物理でも良かったのですが、もっと“根本”を知りたいと思ったんです。量子力学や量子コンピュータでも群論は使われますが、それらの応用分野よりも、私はその土台にある数学そのものに惹かれました。実際、物理を突き詰めるにも結局は数学の理解が必要なんですよね。だから、「だったら最初から数学をやろう」と思ったんです。

宙畑:高校時代からそのような視点で物事を見ていたのはすごいですね。

安井:「勉強するぞ」というスイッチが入ったのはガロア理論との出会いがきっかけでしたね。

宙畑:まさに「知らない世界との偶然の出会い」が、安井さんの進路を決定づけたわけですね。

(2)物理を真に理解するツールとして数学がある

宙畑:大学ではどのような研究をされていたのですか?

安井:研究分野としては、代数学の中でも「群」や「環」などの抽象的な構造を扱っていました。高校時代に衝撃を受けた群論の世界を、そのままより深く掘り下げるような形で大学院まで進学しました。

宙畑:具体的に学ばれたことを教えてください。

安井:代数学の中には、計算しても元の世界に戻ってこないような“曲がった空間”を扱うものもあります。例えば、行列の掛け算も順番を変えると結果が変わりますよね。そういう「素直じゃない」数の振る舞いを追求していくのが面白かったんです。

ちなみに、「クォータニオン(四元数)」という数体系は、衛星の姿勢制御にも使われています。回転を数式で正確に扱う必要があるような場面で、代数学の理論が活躍しているんです。こうした“曲がった空間”の解析が理論としてしっかりしていると、公式を使って簡単に解析解を得ることもできます。

このように、実は、私たちが普段見ていないところで、数学の理論はかなり使われています。そういった「よくわからない空間」をひとつずつ理解して積み重ねていくのが、数学者としての研究スタイルでした。

宙畑:数の性質や空間を理解することで、新しい応用が生まれるわけですね。

安井:そうですね。例えば、実数にマイナスをかけて√−1が出てくると、iという数を都合よく定義しますよね。でも、それが「どのような空間なのか」を理論的に検証していくのが数学の役割なんです。0が誕生したときの感覚に近いというか、「これってそもそも何?」を突き詰めて考えるんです。

宙畑:高校の数学とは全く違う世界ですね。

安井:そうですね。高校では「2乗してマイナスになるって変だな」くらいで済ませていたようなことを、大学では「それってどういう数? どんな空間?」と真剣に考えるようになるんです。

宙畑:その後、博士課程に進むか、就職するかで迷われましたか?

安井:正直迷いました。ただ、周りにいた数学科の人たちが非常に優秀で「この世界でやっていけるだろうか」というプレッシャーもありました。そこで私は数学で学んだことを活かして、もう少し応用の方向に舵を切ろうと考えたんです。

私が進んだのは、統計や金融数学、そしてAIの分野です。数理モデルを使ったシミュレーションやモデリングにも関心があったので、より現実世界と接点のある方向に進みました。

(3)AI企業でスキルを得て、SAR衛星の画像が美しいと思った

安井:私が最初に入社したのは、2021年に上場したAI企業のエクサウィザーズの子会社でした。当時は「これがやりたい」という明確なキャリアビジョンがあったわけではなかったのですが、研究開発に力を入れている企業だったので、「技術的に手を動かしながら、成長できそうだな」「数学を活かせるかもしれない」と思って選びました。

宙畑:実際に働いてみて、どのようなスキルが身につきましたか?

安井:非常に多くのことを学ばせていただきました。仮想マシンの構築やセキュリティ設定、ストレージ管理、データベースの構築など、インフラ周りの技術を一通り経験しました。それに加えて、CI/CDやMLOpsの構築など、AIモデルを運用していくための仕組み作りにも関われました。

数学とはまったく異なる領域でもありましたが、それまでの理論的な学びと、実用的な技術の両方を組み合わせて、実際に手を動かす経験を得られたことは非常に大きかったです。

宙畑:そこから、スペースシフトに入社されるきっかけは何だったのでしょうか?

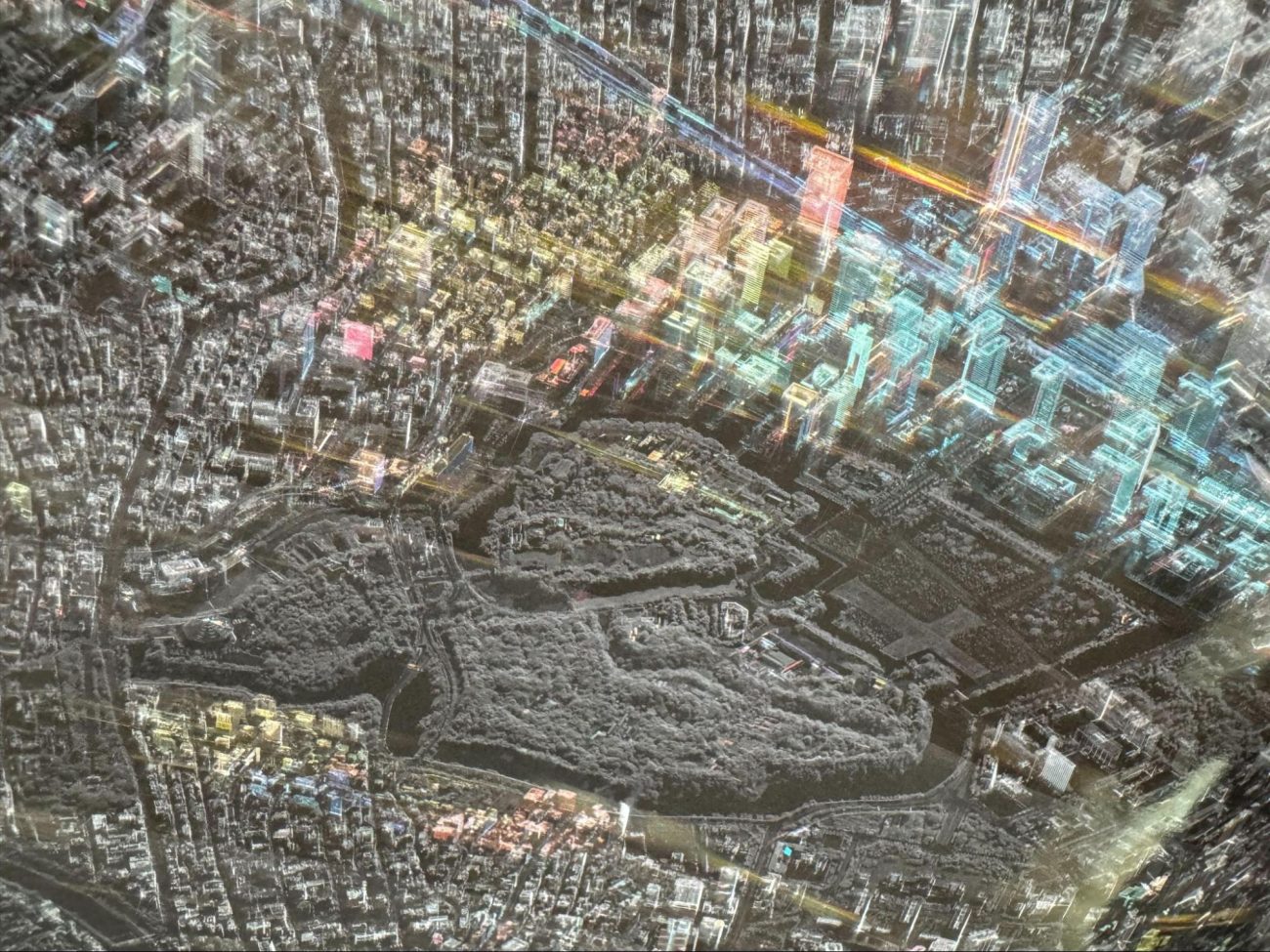

安井:たまたまSIGNATEのコンペの表彰式をオンラインで見たんです。参加していたわけではなかったのですが、スペースシフトが主催していたコンペの内容を見て、SAR衛星が取得したデータの美しさに強く惹かれました。

宙畑:SAR画像は、一般的には「見づらい」と言われることもあると思うのですが、どのあたりに魅力を感じたのですか?

安井:たしかに白黒でパッと見て分かりにくい部分はあります。コンペで使われていたのはセンチネル-1の画像で、たしかヒューストンやオースティンの都市部だったと思います。

でも、私にはその模様がとても美しく見えたんです。建物の構造や道路のパターンが映し出されていて、「なんだかよく分からないけど綺麗だな」と感じたのが最初の印象でした。

宙畑:そこからすぐにスペースシフトに転職しようとなったのですか?

安井:コンペの表彰式を見た数ヶ月後には、スペースシフトのホームページから直接応募していました。特に面接前に「SARとは何か」を深掘りしたわけでもなかったのですが、話を聞いて「ここなら自分のスキルが活かせそう」と思ったんです。

宙畑:実際に話を聞いてみて、どういった点が刺さったんですか?

安井:まず、社内にエンジニアがまだ少なかったというのが大きかったです。IT基盤がまだ整っていなかったので、これまでの経験から1人でゼロから構築できる環境があると感じました。データの基盤も、モデルも、自分で一通り作ることができる。ベンチャーならではの自由度もあって、「自分がここにいれば、一通り活躍できるな」と思ったんです。

(4)宇宙業界に入社することに不安はあった?

宙畑:入社される際に業界の安定性や将来性といった宇宙業界全体への不安は持っていましたか?

安井:正直、ありました。ただ、当時はAIブームが終わりかけていたというタイミングで、宇宙はまさに「次の投資先」として注目され始めていた時期でした。そのうえで、スペースシフトは資金調達をしていたので、少なくとも2年は潰れることはないと考えていましたね。

宙畑:では、入社して最初からSAR衛星が取得したデータの解析に取り組まれたのでしょうか?

安井:いえ、最初は会社のIT基盤といったインフラの整備をイチから構築していくということを行いました。

むしろ、SARについてはほとんど知らないところからのスタートでした。もともと画像が美しいと思ったことがきっかけでしたし、SARの仕組みや信号処理の話は、入社前には全く触れていません。なので、現時点で私がSARの解析エンジニアみたいに思われているのは、自分でも少し不思議な感じです。

(5)SARの世界にどっぷりハマったのは入社後

宙畑:安井さんには現在、宙畑でもSAR(合成開口レーダ)に関する解説記事をご執筆いただいていますが、実はSARの世界にどっぷりはまり、詳しくなったのは、スペースシフト入社後だったというのは非常に驚きました。

安井:そうなんです。入社当初は、SARについての理解はごく浅いもので、レーダーの原理や解析方法までは正直まったく分かっていませんでした。

宙畑:入社して最初にSARに携わったのは、どのようなプロジェクトだったのですか?

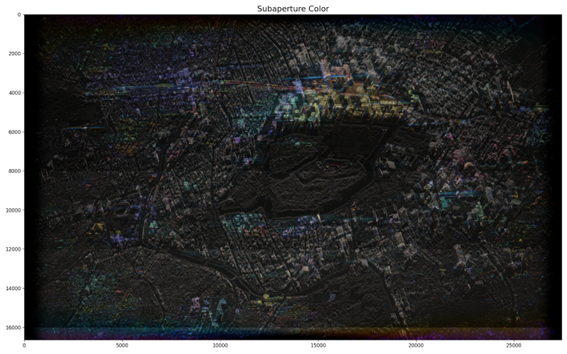

安井:最初に手がけたのは、新規建物検知のアルゴリズム構築です。SAR画像を用いて、新たに建設された建物を検出するもので、データ整備からモデル作成まで一通り取り組みました。

ただ、当時はまだ、SAR画像を“地理空間データのひとつ”として扱っているくらいで、レーダー特有の性質までは理解していませんでした。解析といっても、画像の差分を取って視覚的に変化を見るような、ごく初歩的な方法に留まっていました。

宙畑:そこからSARに深くハマっていったきっかけがあるのでしょうか?

安井:RAWデータに触れ始めたことが転機になりました。これはスペースシフトの研究開発領域の一環として、自然に業務として関わるようになったのですが、そこから「これは普通の画像処理だけでは通用しないぞ」と気づくようになりました。

宙畑:どのような違和感から、そう感じたのでしょうか?

安井:たとえば、SAR画像のサイドローブのような見えないはずのものが画像に写っていることに違和感を持ち始め、「これは根本的に理解しないと使いこなせない」と思うようになったんです。

宙畑:そこから書籍などで勉強を始められたと。

安井:はい。最初に読んだのは、大内和夫先生の『リモートセンシングのための合成開口レーダの基礎』という本でしたが……正直、想像以上に難しかったです。AI系の技術書なら数日で読み終えられる内容も多いのですが、この本は2〜3か月かかりました。フーリエ変換や積分、位相の話など、大学でしっかり数学・物理を学んでいないと歯が立たない内容でした。

宙畑:数学を理解されている安井さんでそれほどの時間が……それでも読み切って学び続けたのは、どんな想いがあったからですか?

安井:感動があったんです。書籍を読んでいくと「この課題に対してはこういう工夫で乗り越えた」という記述がたくさん出てきます。まるでNHKのプロジェクトXのようなストーリーで、人類が一歩ずつ課題を乗り越え、技術を積み重ねてきた結果として、今のSAR画像が存在している。それを知って、「こんなに考え抜かれてきたものだったのか」と胸を打たれました。

宙畑:面白いというより、”すごい”という感覚だったと。

安井:そうです。面白さというより「こんなにも考えられてるのか」という尊敬と感動に近い気持ちでした。そうした知識を踏まえてSARの解析に臨むことで、自分の取り組むプロジェクトの精度も明らかに変わっていきました。

宙畑:実際に、どんな変化がありましたか?

安井:たとえば、船舶検知のプロジェクトです。以前は、画像処理だけで何とかしようとしていたのですが、SARの原理に立ち返って補正処理を入れることで、不要なノイズを除去し、重要な情報を強調できるようになったんです。まるで画像にかかっていたもやが晴れるような感覚でした。

宙畑:理論と現場が結びついた瞬間ですね。

安井:はい。今では、こうして得た知識や解析手法が、他のプロジェクトにも展開できる基盤技術になっていて、それが自分の役割のひとつになっています。

宙畑:スペースシフトのSAR解析の“美しさ”の裏側には、安井さんのこうした原理的な探究心と努力が詰まっているのですね。

(6)各々がスキルを持った、強い技術集団が所属するスペースシフト

宙畑:現在、安井さんはスペースシフトでテックリードという立場で活躍されていますが、チームとしての雰囲気や技術的な特徴について教えていただけますか?

安井:エンジニアだけでも10名ほど在籍しています。スペースシフトのチームは、一人ひとりが違ったバックグラウンドを持っていることが強みですね。もともとSARやリモートセンシングの専門家だった人もいれば、私のように物理や数学から来た人、あるいは衛星メーカー出身者もいます。それぞれが自分の専門を持ち寄って学び合いながら、自然と強い技術集団になっていったという感覚があります。

宙畑:発信も活発な印象があります。

安井:SNSやブログなどで情報を発信しているのは一部のメンバーですが、社内全体での学習意欲は高いですね。私を含めて数名が発信していますが、実際は裏側で多くのエンジニアが地道に勉強していますし、互いにナレッジを共有し合う文化があります。

宙畑:それだけのスキルを揃えたチームでも、困難に感じることはありますか?

安井:あります。特に大きいのは、SARに関する体系的な文献がほとんど存在しないことです。私が入社した当時も、資料が少なくてとても苦労しました。フォーマットの仕様ひとつとっても、どこに何が書いてあるのか分からない。ツールも高額だったりブラックボックスだったりで、自由に試せる環境がありませんでした。

そのような思いもあって、現在はSARに関する書籍(2026/2/27に出版)の執筆活動を行っています。

2023年の秋ごろ、同じようにSARに関して困っていた同僚の佐藤さんやその他思いを同じくした方と出会って「各社が車輪の再発明をしているかもしれない。欲しかった本がないなら、自分たちで作ろう」という話になりました。

宙畑:まさに、業界の基盤を作ろうという動きですね。

安井:そうですね。各社がそれぞれノウハウを抱えている状態は、非効率だし、もったいないと感じていました。もちろん会社の守秘義務はありますが、一般的に共有できる範囲の技術や知見は、オープンにしていった方が業界全体のレベルアップにつながると思います。

宙畑:スペースシフト社内でも、そういった知識の体系化は進められているのでしょうか?

安井:進めています。私が入社したときに比べると、今は新しく入社した人に対してドキュメントやプロセスも整備されていますし、初期の学習コストはかなり下がったと思います。当時は1ヶ月かかっていたような導入プロセスも、今はずっと早く進められるようになっています。

宙畑:属人化の解消も進んでいるんですね。

安井:以前は特定の人にしかできない業務が多かったのですが、今は各人がスキルを持ち、プロジェクトを分散して進められる体制ができています。私自身もリード的な役割をしながら、各メンバーに任せられる範囲が増えてきたと感じています。

宙畑:そして、その活動の延長線上に今進められているSARの実践的な書籍があると。

安井:そうですね。この本では、今使える技術にフォーカスし、実データを用いた応用事例を数多く盛り込んでいます。想定読者は幅広く、エンジニアやデータサイエンティストはもちろん、ビジネスサイドや行政関係者にも役立つ構成にしています。

(7)目に見えないインフラでも残る仕事をしたい、宇宙ビジネスの伸びしろは?

宙畑:少し視点を広げて、宇宙ビジネス、特に安井さんが関わっている衛星データのソリューション分野の今後の伸びしろについて、どのように見ていらっしゃいますか?

安井:個人的には、今はまだ基盤が整う途中だと思っています。Starlinkなどもそうですが、ある程度整備されると、それはもう社会にとってなくてはならないインフラになっていくと思っています。たとえば、スマホや通信キャリアって昔は「なくてもいい」存在でしたけど、今は「なきゃ困る」存在になっていますよね。同じように、宇宙由来の情報基盤も、今後社会に定着していくと感じています。

宙畑:社会実装がこれから進むということですね。そのためには何が必要だと思われますか?

安井:たとえば観測頻度や衛星コンステレーションの整備、地上局との連携強化など、まだまだ足りない部分は多いです。また、各社が個別に衛星群を持っていても限界があって、複数企業のネットワークが連携して初めて成り立つソリューションも多くあると思います。そこに至るまでの“地上と宇宙をつなぐ全体のインフラ”が、まだまだこれからですね。

宙畑:宇宙ビジネスの可能性を強く感じられているように見えますが、安井さんご自身として、この業界でどんな存在になりたいと思っていますか?

安井:特別な目標があるわけではなくて、好奇心のままにやりたいことを続けていきたいというのが本音ですね。昔は「会社の顔としてキャリアモデルになってほしい」と言われたこともありましたが、今はむしろ「変なことやってる人がいるな」くらいの存在で(笑)。でも、それでいいかなと思っています。

また、最近は娘が生まれたことで、少し仕事への思いも変わり、「娘に誇れるような仕事がしたい」という気持ちは強くなりましたね。ただ、それは「名前が残るような派手な仕事」というよりは、もっと目に見えないインフラのような仕事が理想なんです。たとえば、水道や電気みたいに、誰かが支えていることにすら気づかれないけど、確実に社会の役に立っている。そういう仕事ってかっこいいなと思っています。

宙畑:目に見えないけれど確実に残るものを。

安井:そうですね。これからの産業をつくる一人として貢献できたら、それだけで十分誇れる仕事になると思っています。

(8)宇宙業界に転職するか迷っている方への一言

宙畑:最後に、宇宙業界に興味はあるけれど、一歩踏み出すか迷っている方に向けて、何かメッセージをいただけますか?

安井:うーん……あんまり考えすぎない方がいいと思います(笑)。「ちょっと面白そう」と思ったらまず飛び込んでみたらいいんじゃないでしょうか。楽しいですよ。

宙畑:今日のお話にもありましたが、自分の好奇心を満たしていける環境というのも大きいですよね。

安井:そうですね。宇宙の仕事って、新しい未来をつくる仕事なんで楽しいですね。あとは単純に、スケールが大きいというのも面白さのひとつだと思います。

(9)スペースシフトの求人情報

現在、スペースシフトではいくつかの職種で求人が募集されています。ぜひ採用サイトをのぞいてみてください。