「異分野からのエンジニア転職が日本の宇宙産業成長の起爆剤」宇宙ビジネス時代に必要な人材と『宇宙スキル標準』が生まれるまで【PR】

日本の宇宙産業の歴史と展望、宇宙産業に求められる人材とは何か。宇宙スキル標準の策定を主導した和歌山大学の秋山演亮教授と、宇宙人材エージェントを運営するインバイトユーの浅野和之代表と河辺真典執行役員の3名に「宇宙産業で働くこと」をテーマに語り合っていただきました。

2024年3月、10年1兆円というこれまでにない大規模な宇宙技術への投資政策である宇宙戦略基金が本格始動しました。政府は2030年代早期に国内市場規模を現在の4兆円から8兆円へと倍増させる目標を掲げ、宇宙を基幹産業として位置づける方針を明確にしています。

一方で、この急成長を支える人材の確保が喫緊の課題となっています。

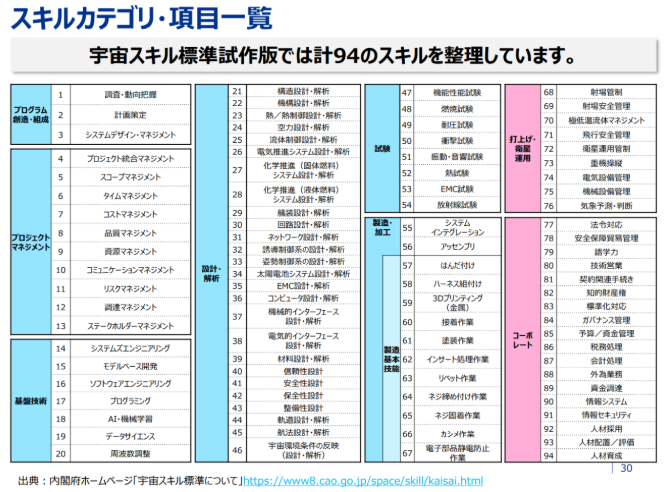

その課題意識から、2025年2月に内閣府が公表したのが「宇宙スキル標準」(試作版)です。これは宇宙開発分野に求められる標準的なスキルを整理したスキルブックで、宇宙産業の今後の急拡大を見据えて、採用・育成・評価活動を効率化する目的で策定されたスキル体系の指針となっています。

宙畑メモ:宇宙スキル標準とは

宇宙開発分野の人材基盤の強化を目的とした国内宇宙業界全体で統一した人材指標。日本の宇宙業界のための標準的なスキルブックとして、内閣府宇宙開発戦略推進事務局が主導して作成が進められています。

参考記事

【宇宙業界転職の道しるべに】「宇宙開発人材スキル可視化」プロジェクトが生まれた背景と展望

今回、日本の宇宙産業の歴史と展望、宇宙産業に求められる人材とは何かなどについて、宇宙スキル標準の策定を主導した和歌山大学の秋山演亮教授と、宇宙人材エージェントを運営する株式会社インバイトユーを立ち上げた浅野和之代表と河辺真典執行役員の3名に「宇宙産業で働くこと」をテーマに語り合っていただきました。

秋山教授は2018年から2024年まで内閣府宇宙政策委員会の専門委員として、日本の宇宙政策の中核を担ってこられました。

そして浅野さんはリクルートエージェント(2012年にリクルートキャリアとなり、現在は株式会社リクルートに吸収)の初期に新卒入社後、2012年からはリクルートキャリア、コーポレート部門担当上席執行役員を歴任するなど、企業人事のスペシャリストです。また、河辺さんはご自身も技術職出身でありながら技術系人材紹介会社の立ち上げに携わり、そのトップとして技術者専門の人材紹介事業を牽引した経験もある、“エンジニア”の転職を知り尽くした人物です。

この鼎談から、日本の宇宙ビジネスの“いま”を前編・後編で紹介していきます。

(1)「宇宙開発時代」から「宇宙ビジネス時代」への転換

現在、宇宙ビジネスは私たちの日常生活に欠かせないインフラとなっています。測位衛星を用いた位置情報サービスは地図アプリに活用され、配車サービスや物流を支えています。通信衛星は地上局設備が十分でない地域との国際電話やインターネット接続を可能にし、気象衛星は天気予報や災害予測に欠かすことはできません。

一方で、“宇宙空間”は国家による安全保障の現場となり、2025年7月には防衛省が「宇宙領域防衛指針」を公表し、航空自衛隊の「航空宇宙自衛隊(仮称)」への改組が検討されるなど、安全保障分野でも宇宙の重要性が飛躍的に高まっています。

防衛省初の「宇宙領域防衛指針」とは何か-新時代の宇宙防衛戦略の要点整理【宇宙ビジネスニュース】

秋山演亮教授(以下、秋山):「日本の宇宙開発が大きく変わったのは、2008年の『宇宙基本法』の制定がきっかけです。それまで日本の宇宙開発は、文部科学省の管轄下に置かれていて、その研究目的は科学に限るとされていました。ですが、この法律により、宇宙利用が根本的に見直されることとなりました。

内閣総理大臣が主導する国家戦略として体制が整えられ、科学はもちろんのこと、民間活用を促進し、また安全保障分野への応用も視野に入れられました。つまり宇宙利用は『科学・産業・安全保障』の3本の柱のもとで進められると決まり、『科学中心の宇宙開発』に加えて『宇宙を活用するビジネス』への道筋が敷かれたのです」

しかし、法制度の変更だけでは産業は育ちませんでした。

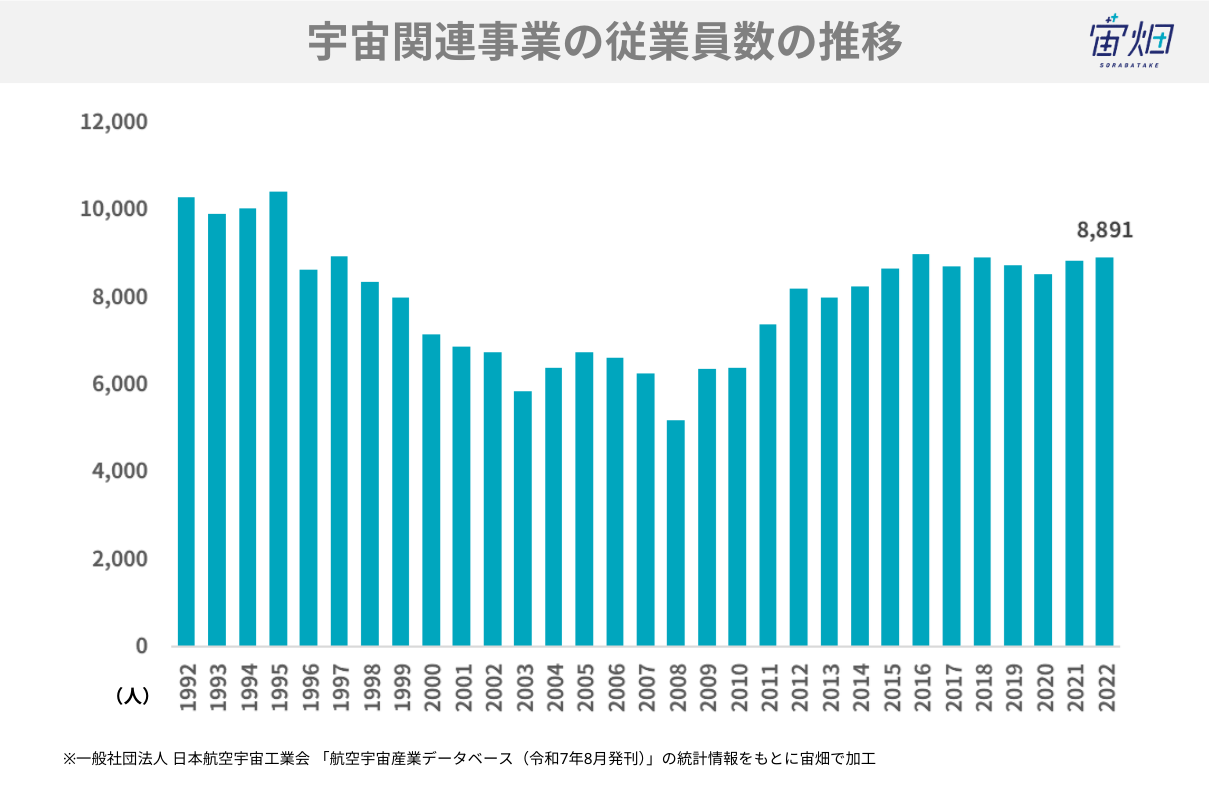

秋山:「1990年代前半に起きたバブル崩壊以降、日本の宇宙関連就業人口は急激に減少しました。当時の日本は予算規模にも余裕があり、宇宙開発にも多額の投資が行われ、世界で4番目の宇宙強国として、独自のロケットでの打ち上げ能力や独自で衛星を開発する能力もありましたし、惑星探査をすることも可能でした。ですがバブル崩壊によって宇宙開発への予算・人材投入が困難になり、これを契機に長期的な衰退が始まってしまいました」

衰退を示す代表的な数値が宇宙業界に関わる就業人口です。バブル以前は約1万人が就業していましたが、徐々に減り始めてしまったそう。

そのため、この構造的な問題を解決するため、2010年頃からさまざまな取り組みが始められました。産業振興政策の見直し、民間参入の促進、技術開発支援の拡充など、多角的なアプローチが試みられました。その結果、従業員数が一定の水準まで回復したものの、2017年には従業員数が伸び悩み、宇宙産業の成長促進のためにより抜本的な対策が必要になったのです。

最新の宇宙関連事業に就業している人口の統計データは2022年のもので約8900人。さらに、そのうち約4000人が研究開発人材で、実際の製造・運用に携わる産業人材が圧倒的に不足しているとのこと。

そこで打ち出されたのが二つの戦略です。

一つは宇宙戦略基金による予算の大幅増額で、政府がアンカーテナンシーを保証することにより、今後10年間で1兆円近い仕事を保証し、生産ラインと人材を同時に育成するというものです。

もう一つが人材育成の強化です。ですが人材育成に取り組むほどに人材不足の深刻さが浮き彫りになり、どのようにして人材を育成し、確保するかという課題が明確になりました。

現在、宇宙ベンチャーのモノづくりは、JAXAや三菱重工、IHI、川崎重工といった大手メーカーで働いていた経験豊富なシルバー人材が中核を担っています。しかし、こうした世代が本格的なリタイア時期を迎えることで、技術の継承と新しい人材の確保が急務となっているのです。

秋山:「いまもこの状況の根本的な問題は解決していません。モノづくりのフローが確立できていないことで、量産体制が敷けず、研究者が直接中小企業に一品モノの部品を発注するようなこと(技術力のあるベテランに依存せざるを得ない依頼)が頻発しています。いわば『下町ロケット』のようなスタイルが当たり前になっているため、技術の継承ができる環境を作りづらくなっています」

(2)「特殊性の神話」からの脱却。宇宙は異業種の技術が通用する!

アメリカは、今もなお宇宙開発において主導的役割を担い続け、SpaceXに限らず、様々な宇宙ベンチャーが生まれては大きな契約を獲得できる技術力を各社が保有しています。この違いはどこにあるのでしょうか。

秋山:「今の日本が製造や運用に携わる産業人材が圧倒的に不足している背景には、宇宙開発へのアプローチにあります。アメリカはアポロ計画を中心とした巨大プロジェクトを通して、宇宙開発を推進しました。大規模なプロジェクトひとつに1万人を超える規模が参加して宇宙産業人材となり得る基盤が育成され、周辺産業を含めると5万人から10万人が参加する産業基盤の構築につながりました」

一方の日本はというと、バブル崩壊後は人材流出も起こり、2008年までは宇宙利用の目的は科学の振興に限定されていました。そのため、宇宙ビジネスを盛り上げるための産業基盤は他国と比較して脆弱な状態にならざるを得ませんでした。

では、どうすれば日本の宇宙産業人材の基盤が強固なものになるのか。アメリカのように大規模なプロジェクトを進めるには、非常に大きな予算が必要となります(アポロ計画は当時のアメリカの国家予算の4%が注ぎ込まれたとも言われています)。

参考記事

政権に揺れるアメリカの深宇宙探査。レガシースペースの役割は?【国際政治の視点からみたアルテミス計画 前編】

それが難しいとなれば、他の業界の方に宇宙業界に参画・転職してもらうということが重要です。そこで、宇宙産業に多くの人材を呼びこむべく、策定されたのが『宇宙スキル標準』です。

宇宙産業は「特殊な分野」として扱われ、特別な知識や経験がないと従事できないと思われている方も少なくないでしょう。そのイメージこそが、現在になって異業種からの転職を抑制する結果になっています。

しかし、実際には、日本の製造業が持つ技術力や生産管理能力があれば十分に従事できる仕事があり、対応可能な分野があるのです。

『宇宙スキル標準』の策定プロセスも、従来の政府主導の取り組みとは大きく異なる特徴を持っていました。それが産業界の専門家が集まり、産業として拡大するための議論を行ったことでした。

秋山:「産業界の参加こそが非常に重要なポイントでした。産業規模が拡大するときに、政府や学術の視点で検討会を行うと、多くが予算の話になってしまいます。しかし、アポロ計画にもあるように、民間として稼げる産業になるのか否か、それが成長のカギとなります。産業界がどう動くのか、また産業のひとつとして、お金を生み出すことができるのか。その視点を持つことは、宇宙産業の発展のためにも中核とすべき、大切なことでした」

世界的に見ても、こうした宇宙産業の統一スキル標準を策定している国はほとんどありません。イギリスに類似の制度がある程度で、日本の取り組みは極めて先駆的です。これにより、他業界の人材が自分のスキルをどう宇宙分野に活かせるかを具体的に理解できるようになり、企業側も採用基準を明確化できるようになります。

『宇宙スキル標準』により、求められるスキルを明確化し、宇宙は決して特別な空間ではない、と理解してもらう。そして他業種からの転職を促進することで、2030年には世界市場170兆円規模に拡大すると予想される宇宙産業を支える10万人規模の人材確保を目指しています。

秋山:「2030年、宇宙ビジネスの世界の市場規模は約170兆円と試算されていますが、これは現在のスマホ・PC・家電などを含む世界の電気機械産業と同じ市場規模。つまり、それだけの産業と同等の人材が必要になる、ということです」

日本の製造業が長年培ってきた技術力、特に精密加工技術、品質管理システム、生産効率の最適化といった分野では、宇宙産業でも十分に通用します。むしろ日本の技術力と生産管理能力は世界トップクラスの競争力を持っているのです。

秋山教授は「作る技術においては、世界に負けていない」と太鼓判を押します。

秋山:「大切なのはトップの決断の早さと現場のエネルギー、これが一番重要なんです」

(3)『宇宙スキル標準』があることで私たちが得られるメリット

では、どのような人がこれからの宇宙ビジネスを担う人材となり得るのでしょうか。これから宇宙ビジネスに関わりたいと考える人が、持っている知識や技術と経験がどんなところに役に立つのかを知りたいと思った時、その指針となるのが「宇宙スキル標準」です。

宇宙産業における仕事の種類が分けられたことで、「どんな仕事があるの?」という疑問に答えられるようになりました。また、「自分に合う仕事があるだろうか」という具体的な進路も見つけやすくなっています。

宇宙人材エージェントを運営する株式会社インバイトユーの執行役員、河辺さんは、他業界から宇宙業界への転職は決して夢物語でないと話します。

河辺真典執行役員(以下、河辺):「例えば、自動車業界で培われた技術が宇宙分野で活かされる例が数多くあることがわかりました。エンジン開発における燃焼技術は、ロケットを飛ばすために大切な推進系の開発に役立ちますし、車体の軽量化技術は衛星やロケットの構造設計に、電動化技術は衛星の電源システムに応用できます」

河辺:「『宇宙スキル標準』により、我々のような人材紹介会社も、求職者の方に対して論理的な説明ができるようになりました。例えば『ロケットの構造設計と衛星の構造設計では、熱の影響が大きいのは宇宙空間での活動時間が長い衛星で、振動が重要になるのは打ち上げ時間の長いロケットです』といったように、具体的に技術の違いが説明できます」

宙畑メモ:人工衛星の熱制御について

衛星は無重力空間で修理を行うこともできずに長期間活動し続けることが求められます。太陽の熱が当たる部分では100度以上、当たらない部分ではマイナス100度以上という極端な温度環境にさらされるため、熱解析とそのマネジメントが重要な課題となります。

つまり、宇宙スキル標準があることで、仕事をするうえで宇宙業界で働いていない方にとって親近感のある具体的な単語を導きだすことができるため、求職者の経験のどのような部分が生かせるのかを明確にできるようになったのです。

河辺:「自動車業界に限らず、多くのエンジニアの方々と話をしてきましたが、基本的なものづくりの原理原則は共通している部分が多いと感じています。また技術的な部分でも共通項が実に多い。熱解析や振動解析をやっていた方の技術は、ロケットや衛星の構造設計にも十分生かせると実感しています」

さらに、他業界から宇宙業界に転職して活躍できるのはエンジニアだけではありません。

浅野和之代表取締役(以下、浅野):「宇宙産業は衛星やロケットをつくるだけではありません。サービスを生む分野であれば、従来の宇宙業界以外の人材もより参入しやすい分野である、そう考えています。かつて“転職”がビジネスになるとはだれも思いませんでした。またインターネット産業がそうであったように、10年、20年後には宇宙産業が社会になくてはならない存在になる。そう私たちは確信しています。

そんな宇宙産業の発展を支えられることに大いに意義を感じていますし、成長していく産業を共に創っていくことに対しても、面白さがあると感じています」

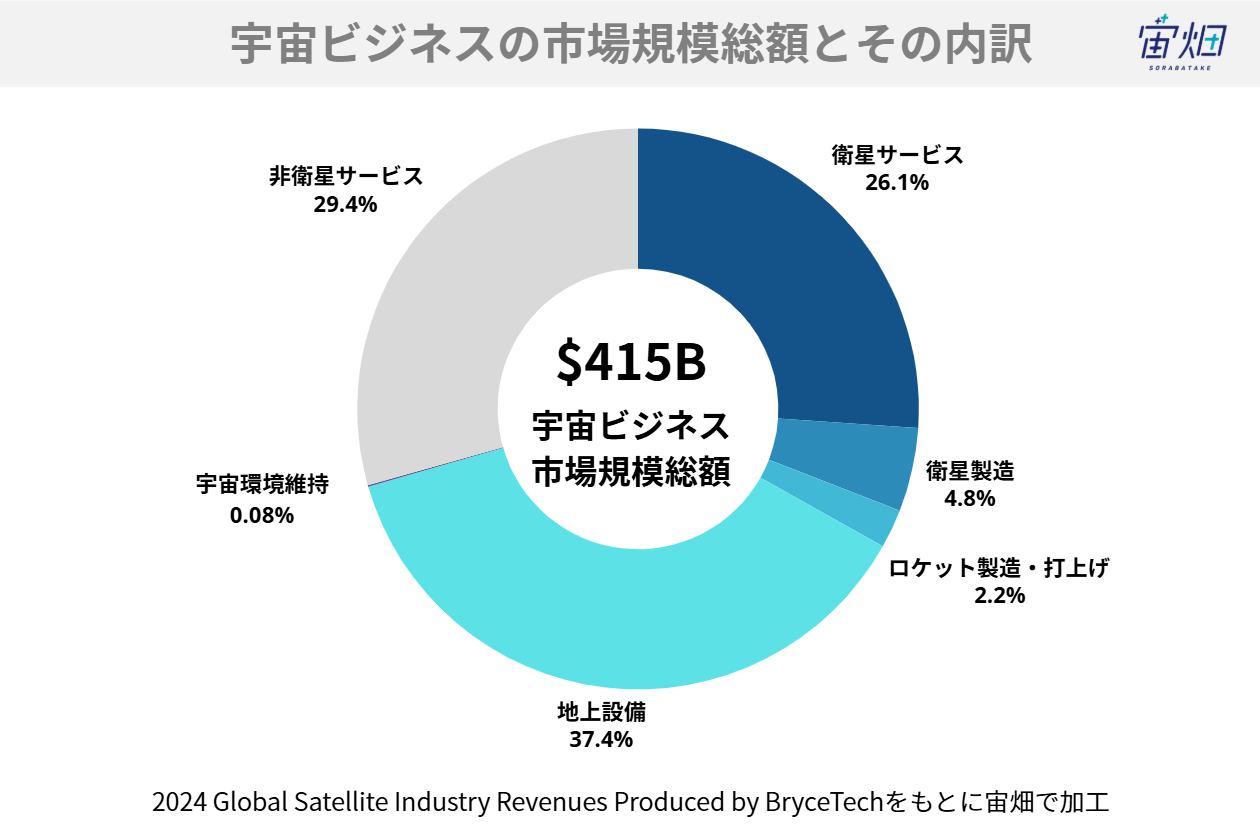

浅野:「宇宙産業の市場構造を理解すると、いま、どんな職種が求められているのかがわかり、参入の可能性がより見えてくるのではないでしょうか。宇宙と聞くと、ロケットや衛星をつくる・飛ばすといったイメージになりますが、2024年の約62.3兆円の世界市場のうち、ロケット産業は約1.4兆円、衛星製造は約3兆円に過ぎません。圧倒的に規模が大きいのが衛星からのデータを活用した衛星サービスや、それらを活用するための地上で必要な端末や地上設備を整えるためのサービスで約40兆円の市場規模となっています」

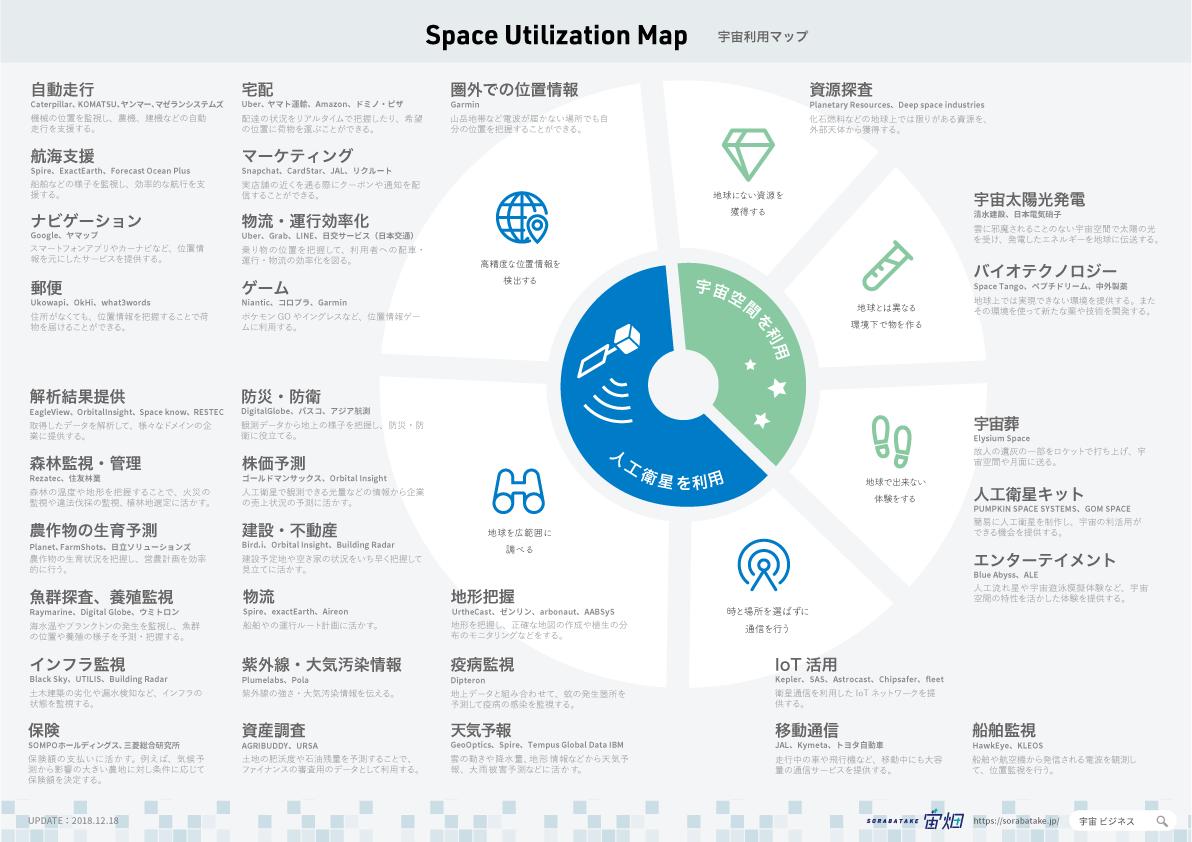

人工衛星を活用したサービスは、いまやよく知られているGPSや通信、物流、気象情報にとどまりません。資産調査や地形把握、防災や保険、農作物の育成予測、また株価予想まで、多岐にわたります。データを活用するアイデアがあれば、ビジネスにすることも十分可能なのです。

後編では、実際に宇宙ビジネス転職の最前線に立つインバイトユーの実績と、転職を検討する人材への具体的なアドバイスを聞きます。