海のごみ対策をボランティアで終わらせない。プロジェクト・イッカクが目指す海ごみ削減のための「経済システム」とは

海ごみ対策に「経済システムを構築する」ことで解決を目指す「プロジェクト・イッカク」。プロジェクトの詳細をリバネスアメリカ代表の上野裕子さんに伺いました。

今も日本各地の海岸に打ち寄せられている海からの漂着ごみ。「海ごみ」と言われ、ごみの種類、量は多岐に渡ります。海ごみ対策に「経済システムを構築する」ことで解決を目指す「プロジェクト・イッカク」のチームリーダーでリバネス創業開発事業部・リバネスアメリカ代表の上野裕子さんは、プロジェクト初期に北海道の奥尻島で生活の場としての海岸での海ごみの状況を知り、「人が生きている、生活している場所の困った現状を何とかしたい」と考えたといいます。海ごみ対策に衛星観測やドローンが使われているようで、プロジェクト全体の中でこうした観測技術はどのようにはめ込まれ、有機的に働き始めるのか、上野さんにうかがいました。

上野 裕子さん

博士(理学)/創業開発事業部/リバネスアメリカ代表/大学時代は生命の起源の解明を目指し、海などに生息する極限環境微生物の研究を行う。日本国内や海外の大学発スタートアップの発掘と、創業までの伴走支援を行う。

――プロジェクト・イッカクはどのような経緯で始まったのでしょうか?

上野:日本財団による「CHANGE FOR THE BLUE」の一部として海ごみ解決に向けたプロジェクトができないか、というところからスタートした取り組みです。

宙畑メモ

「CHANGE FOR THE BLUE」とは「これ以上海にごみを出さない」という産官学民のステークホルダーが連携し、社会全体のムーブメントを起こすため、海洋ごみの削減モデルを作り発信するプロジェクトです

https://uminohi.jp/umigomi/index.html

上野:同様のプロジェクトには自治体と連携した活動や、日本コカ・コーラ株式会社や株式会社セブン-イレブン・ジャパンといった企業が参画した取り組み等がありますが、リバネスは、ベンチャー企業主体の海洋ごみ削減事業を、社会貢献活動だけにとどまらない経済活動に繋げるために日本財団・JASTO・リバネスの三者連携で「PROJECT IKKAKU/海ごみ削減を実現する経済システム構築」を2019年に開始しました。

――海ごみ削減というと社会貢献のイメージが強いですが、経済活動に繋げるとは?

上野:海ごみの中には、発泡スチロールなどのプラスチックが多く含まれています。これまでリバネスの教育活動の中で、子どもたち1000人ほどにアンケートをとったところ「プラスチックは悪者で、人間はもうプラスチックを使ってはいけない」と考えてしまっていることが分かりました。しかし、プラスチックはうまく使わなければならない人間の資産のひとつであるはずです。

問題は廃棄がコントロールできていないことによる環境への悪影響ですよね。かといって、廃棄されたプラスチックを「みんなでごみ拾いをしよう」というボランティア活動にすると、活動そのものは良いことですが身銭を切ってやらなくてはいけないことになって続かない。企業の社会貢献活動にすると、たとえば、大きな災害発生時といった他に優先すべき事案が出てきた場合、活動そのものがカットされてしまうこともあります。

海ごみ削減に取り組むならば、研究開発で得られた技術をビジネスとして実装し、社会に組み込むことを目指す必要があると考えました。「ごみを集めれば集めるほどもうかる、ビジネスができる」社会になれば持続でき、これまでの生産して、消費して、廃棄するという直線型経済(ライナー・エコノミー)から、生産・消費・リサイクルが循環する循環型経済(サーキュラー・エコノミー)への転換につながります。プロジェクトの期間を決め、チーム組成、技術開発からビジネス実装まで3年間かけて行うことにしました。

「お見合い」から超異分野チーム組成へ。リバネス流のベンチャーによる社会課題解決のしくみ

――海ごみ削減をビジネス化につなげられる人たちは、どのように募集したのでしょうか?

上野:海ごみ問題が多岐に渡っていることも理解する必要があります。「海ごみ」といっても資源に関する根本的な考え方もあれば、河川や海洋流出対策、リサイクル可能な素材の開発・利用という部分もあり、何が問題なのかがはっきりしない。解決のためにもっと解像度を上げ精度良く課題を捉える必要があります。課題が多岐にわたるのですからひとつの技術では解決せず、分野も組織も越えたチーム組成が必要になります。

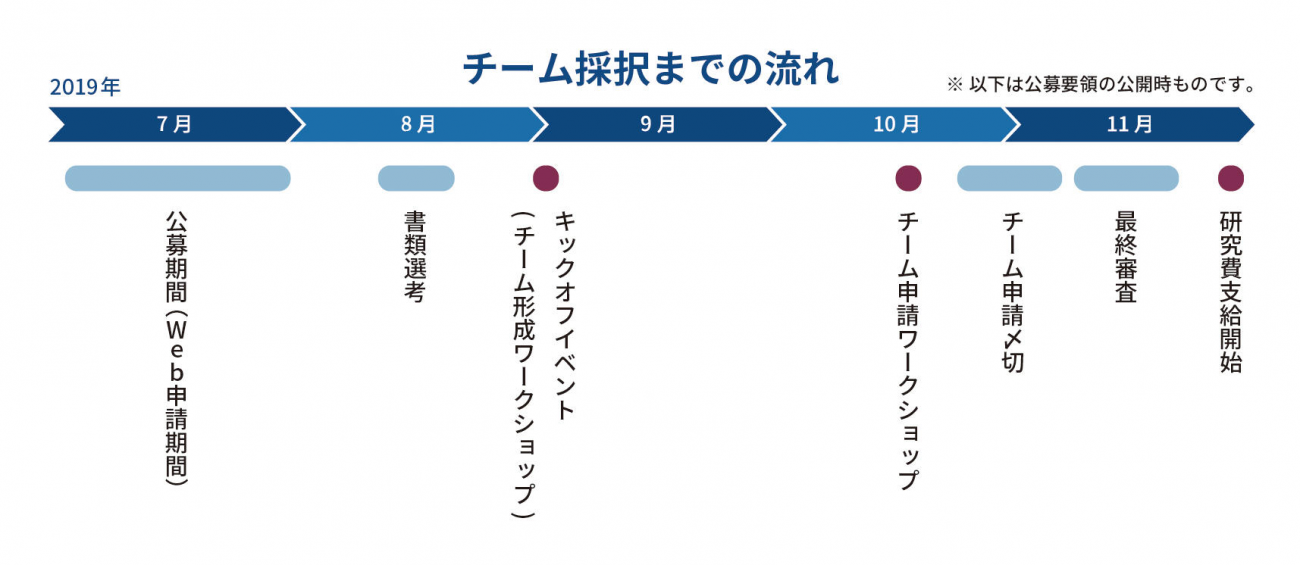

そこで、「超異分野組織」形成を目指して2019年7月にエントリー募集を開始しました。募集は大きく「海ごみ削減ビジネスに関わりたい人」を募集。募集テーマを「SCIENCE&TECHNOLOGY」「BUSINESS IDEA」「CREATIVE&CRAFT」の3つの枠組みとしました。チーム組成のビジョンがもともとあったので、参加してほしいと考えている、リバネスのネットワークでつながっている人たちに声をかける取り組みもしたのですが、まったく予想外の参加もあって結果として62のエントリーがありました。

――そこから動き出すチームを作るための、リバネス流のコツはありますか?

上野:今回は2日間のワークショップを通してチーム組成を行いました。62の参加者でチーム組成を行ったのですが、まずはそれぞれの参加者にそれぞれが持つテクノロジーと実現目標を90秒のピッチで発表してもらいます。

そこで発表に興味を持つ人同士でチームを組んでもらい、8つのチームが生まれました。

チームリーダーは立候補制で、「ベンチャーが代表であること」という条件をつけています。ベンチャー企業は小回りが効いて判断が早く、実証やビジネス実行する力があります。また、リーダーはチームの顔として代表になる人ですから、軸となるビジョンを代表する人物が望ましいです。

8チームはビジネスプランを立て、3年の期間で1年ごとに実現する目標を決めて申請書という形でチームの目標と強みを発表してもらいます。この8チームから、最終的に現在の「海ごみモニタリング」「プラスチック再資源化」「海ごみ回収のアクティビティ化」という3チームが採択されました。最大1.5億円の助成金が付与されます。

――助成金を付与するチームを絞り込んでいくプロセスでどんなことが重要なのでしょうか?

上野:超異分野であるか、実現可能性はあるか、ということが審査の要点です。プロジェクトは3年でビジネスになることを大前提としているわけですから、ビジョンだけでは続かないし、長く研究開発を続けるだけでも通りません。3年間のうち、最初の1年目は持っている技術の研究開発をし、2年目には技術のビジネス化の検証を行い、3年目には自立したビジネスを目指します。研究者(特に大学)に入ってもらったのは、1年目の最終目標に合わせて技術をカスタマイズし、実証実験を行う期間に研究開発のベースを担ってもらうためです。

先にもお話ししましたが、「海ごみ」という言葉は範囲が大きいですよね。何が問題になっていて、その中でどの部分を解決できるのか、きちんと説明できることが必要で、採択されたチームはその部分が長けていました。例えば、衛星やドローンを使った海ごみモニタリングチームは、長崎県や島根県といったゴミ問題に直面している海岸を具体的にフィールドとして持っていた。こうしたところがチームとして残っていきます。技術シーズが出発点ではなく、技術が足りないならば後から追加したり組み合わせることもできる。1年目の2020年、実証実験を終えて、2021年はビジネス化のフィージビリティを検証する期間、2022年は社会に告知していく期間と考えています。

――採択された3チームはどのような編成ですか?

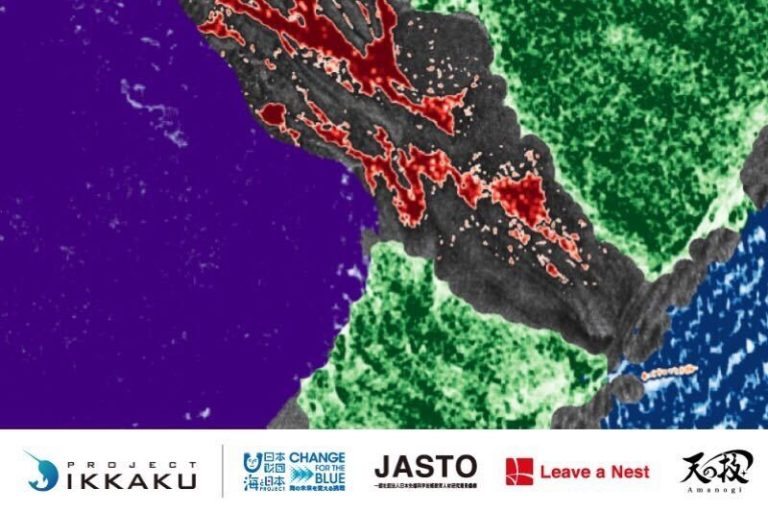

上野:「衛星・ドローンによるごみ漂着状況診断システムの構築」チーム名「Debris Watchers」は、衛星画像とドローンによるごみ漂着状況診断システムの構築を目指しています。

上野:衛星データで広域を観測し、海岸の詳細な情報はドローンで観測して海ごみの漂着状況を調査するというもので、さらに浜辺に「KAKAXI」というデバイスを設置してごみ漂着や海岸清掃後に海ごみが再集積までどの程度の時間がかかるか、といったことを定点観測します。全国ではまだ海ごみの状況が把握ができていない自治体は多くありますから、そうした地域向けに情報提供するサービスを考えています。

チームリーダーの天の技を中心に、長崎大学、株式会社自律制御システム研究所、株式会社ドローンクリエイト、株式会社Ridge-i、ノウ株式会社、琉球大学、Drone Fundが参加しています。

2番目の「自律分散ごみ処理システムの開発」、チーム名「Decentralized Energy」は、集めた海洋プラスチックごみの処理を目指すチームです。

海ごみは塩分を含むため、通常のごみ処理焼却炉が使えません。そこで亜臨界水処理という高温・高圧処理を経ると、プラスチックごみから燃料ペレットを生産することができます。ペレットは火力発電所で燃料化でき、つまりごみから電力が作れるわけです。1年目の目標では、亜臨界水処理プラントの車載型の開発を進めながら、ごみが集まった場所にプラントが赴いて燃料ペレットをつくることができるようになりました。

また、プラントでは処理しきれないマイクロプラスチックを、微生物によって除去(分解)する技術の特許申請も1年目で達成できました。サーキュラー・エコノミーにつながる、ごみから循環型のエネルギーを生み出すことができる技術ですね。

チーム代表のサステイナブルエネルギー開発株式会社を中心に、株式会社ノベルジェン、株式会社リテックフロー、有限会社紋珠が参加しています。

3番目の「海洋プラごみをリサイクル原料とした『人の心に残る』製品の開発」チーム名「Material circulator」は、海ごみ回収をアクティビティ化するチームです。

代表となっている株式会社マナティはもともと沖縄で海ごみ収集活動を進めていました。観光客が海ごみを集め、専用バッグで回収してそれを協力してくれる飲食店などにまとめる。回収したプラスチック、特に漁業用のブイなどをシート状の素材に加工して、これは回収バッグに再利用することができます。また、陸から河川を通じて流出してくるごみには、人工芝のくずが大量に入っていてこれがマイクロプラスチック化するという問題がありました。漂着した海ごみと人工芝ごみを集めてシート状の素材に加工し、このシートからたとえばアメニティグッズのボトルなどを生産することができます。1年目の実証では、大学が持つ技術によってプラスチックの再加工、シート化ができるようになりました。こうしたサイクルを作ることで、観光客にアクティビティとして海ごみひろい活動に入ってもらうことができます。

チームリーダーのジーエルイー合同会社(現:マナティ)を中心に、株式会社TBM、株式会社ピリカ、東京理科大学が参加しています。

衛星・ドローンによるモニタリングチーム、1年目の成果は?

――デブリス・ウォッチャーズによる衛星・ドローンによるごみ漂着状況診断システムの実績を詳しく教えてください

上野:衛星画像による成果ですが、海外の光学衛星やSAR衛星の画像を組み合わせ、長崎県対馬市、島根県益田市、沖縄県の拠点で海ごみの有無を解析し、海から漂着したごみを画像を元に抽出、識別する技術が開発できました。たとえば、砂浜清掃の前後の画像を比較すると、変化量を抽出することができて「砂浜清掃により海ごみがなくなった」ということがわかるようになります。こうした独自手法を開発し、それを応用して2020年8月に発生したモーリシャス島沖での商船からの重油流出事故の際には、流出する範囲を推定することができるようになり、成果をプレスリリースしています。

衛星画像を使って広域で海ごみの集まる場所を広域で観測し、さらにドローンでその詳細を識別することもできています。高度によって解像度が異なるなどの運用データもわかってきて、発泡スチロール、漁網、海洋ブイ、木材、流木など9種類を識別できるようになりました。

加えて、農業用の定点観測デバイス「KAKAXI(カカシ)」も組み合わせて利用しています。もともとは温度、雨量などを取得するもので、撮像した画像を解析することもできます。定点観測デバイスを使うことで、海岸清掃後ごみの再集積のプロセスを解明することができます。ただ、海岸での風の影響を測りきれていなかったので、1年目はデバイスを固定するといった調整がかなり必要になることがわかって、こうした点が実証実験ならではの成果ですね。

こうした成果を元に、日本の海ごみ観測予算を置き換えるビジネス化を目指しています。現状は自治体職員が海岸を監視して清掃している状況ですが、自治体向けにデータを販売することを目標にしています。日本の海ごみ全体の状況を把握することもこれから課題になってきます。海ごみ資源化チームと組み合わせて、資源化できる海ごみが集積している場所を「海ごみ削減コミュニケーションサイト」に情報表示するといったことも考えられますね。

2年目に入ったプロジェクト・イッカク

――ビジネス化を目指す2年目の年、各チームはどのような方向を目指していくのでしょうか?

上野:日本で海ごみを観測しているのは10数カ所ほど。海ごみが表面化、問題化していない地域は多くあって、はっきり言うと公的な予算が降りてきていない地域では放置されている状況があります。それならば、デブリス・ウォッチャーズの情報を元に可視化、データベース化してしまい、まだ対応していない地域に対応を促すことができるようになります。さらにサービスとして回収活動を提供したり、資源化チームが入って燃料化したりといった活動によって「ごみがあるほど儲かる」という転換を生む事ができます。「むしろ可視化してほしい」という要望が生まれる、ブレイクスルーを「作る」方法ですね。こうした活動こそ民間が入る意味だと思っています。

プロジェクト・イッカク全体の2年目の課題は、認知向上ですね。海外の海洋関連のサミットに出展するなどの展開によって国境をまたいだチーム作りも可能になります。2年目以降は大企業のパートナーを集め、CSR事業などに組み込んでもらうことで事業のスピードアップや拡散力向上につながります。プロジェクト・イッカクのチームの作り方自体がさまざまな社会課題に応用できると思っていますので、方法論を発信していくことも考えています。

プロジェクトの取り組みが広がっていくことで、各チームに対して「部分的にこのサービスがほしい」といった要望が出てくるかもしれません。むしろそういった要望を洗い出しどこにニーズがあるのかしっかりとらえなくてはならない時期に来ています。結果としてビジネスモデルの組み直しも必要になるかもしれません。

編集後記

「海ごみ」削減という言葉に反対する人はいないと思いますが、生活ごみから漁業関連の廃棄物、プラスチックや木材などが入り交じるゴミ問題に、ボランティア活動の海岸清掃だけで対応していくのは無理があります。こうした大きすぎてどう対応してよいかわからない課題に、「異業種チーム形成」「事業化」「ベンチャー中核」といった枠組みをリバネスが作っていくことで、課題解決の緒が生まれていくプロセスを上野さんにうかがいました。衛星データ活用はその活動のキーになる一つですが、「衛星で海ごみ状況が把握できます」という技術シーズだけでは全体が見えにくいことにも気付かされます。異業種、異なる技術の組み合わせから海ごみ対策が有機的に回り始め、日本各地の海岸で静かに機能するときがゴールなのでしょう。