【荒川と山城編】 比企エリアの名城! 鉢形城や杉山城に隠された地形の秘密

“ブラブラ”Tellus を眺めながら知られざる街の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラヒトシ」の第二弾。地形と山城・鎌倉街道の関係を紐解きます!後編!

某大人気番組が大好きな地理オタクであるTellusメンバー・ヒトシさんが、“ブラブラ”Tellus を眺めながら知られざる街の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラヒトシ」。

第2回目企画後編となる今回は、埼玉県比企地域にある山城について詳しく見ていきます。

メンバーは引き続きTellusメンバーでお届けします。

【メンバー紹介】

Tellusの営業マン

鉄人スポーツマンにして、熱狂的な地理オタク

Tellusビジネス企画担当

宙畑では編集部も担当し、ブラヒトシでは進行役を務める

地理も歴史も学校の授業では習ったけど、いまいち分かってない

日常のありとあらゆる場所で衛星データ活用の機会を窺っている宙畑編集長

歴史好きということで、今回参戦

【スペシャルゲスト】

中世の山城を愛してやまない衛星データのプロ

何かにつけては宙畑の無茶ぶりに付き合ってくださる、衛星データのプロ

【今回のガイド】

比企エリアの歴史に詳しい元自治体教育委員会職員

教員を経て、現在はむさし企画代表理事であり農場&牧場主

前編はこちらから。

【荒川と鎌倉街道編】 いざ鎌倉! 鎌倉街道はどこを通っていた? ~荒川水系の変遷から探る人々のくらし~

※尚、本記事は土曜日19:30~放送される某大人気番組とは一切関係がありませんが、番組を愛してやまないメンバーでお届けしています

さて、ヒトシさん

前回は、ここ埼玉県比企エリアの地形や荒川の変遷と鎌倉街道の関係について見てきたわけですが、後編では、鎌倉街道が通る理由にもなった「山城(やまじろ)」について、詳しく見ていきたいと思います

おっ! いよいよ、松浦さんの出番ですね!

天然要塞!? 難攻不落の鉢形城の秘密

荒川や鎌倉街道から見た城の位置の必然性

前編でも松浦さんが「このエリアにはたくさんの山城がある」とお話しされていましたが、今日はその中の1つ、鉢形城(はちがたじょう)について、「川の博物館」の巨大模型に戻って見ていきたいと思います。

まずは、大きな地理的な条件についてです。

この周辺の鎌倉街道沿いの武士たちは、どこに城を構えるのが良いと考えたでしょう?

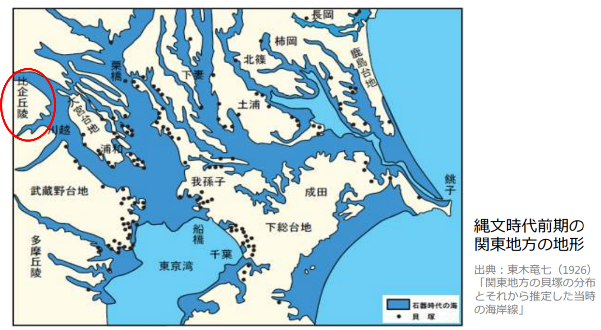

当時は前回お話した通り、比企丘陵から東側は海から湿地に変化し、埋め立てをしながら開発している最中だったと思います。

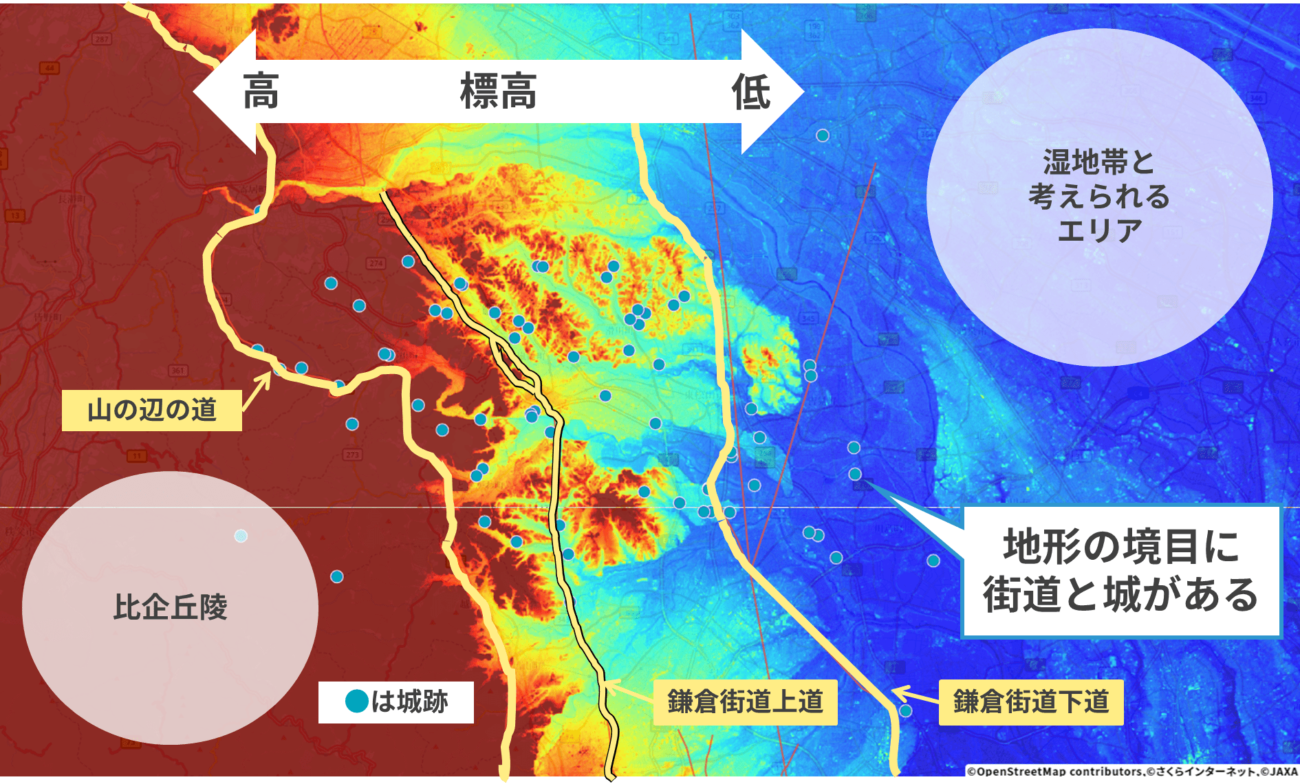

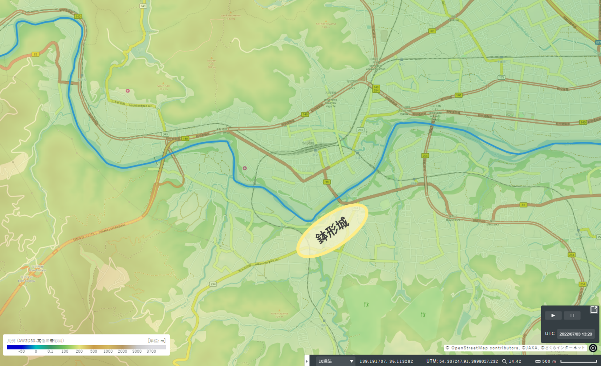

もう一度、地形図に鎌倉街道を重ねてみましょうか。地形図で標高が低くなっている場所は当時湿地帯であった場所と近いと考えられます。

ちょうど標高が低く湿地帯だったと考えられるエリアと比企丘陵の境目の標高が高い側に、鎌倉街道の上道や山野辺の道があり、街道沿いに城が点在していることが分かりますね!

湿地帯から離れることで水害が無く、起伏がそれほど無い丘陵地帯は、上道を通すには好都合の場所だったと思います。

確かに…

今で言うと、「高速道路」が鎌倉に向かって走っていたわけです。

そのような道路を見渡すことができる場所に築城することは、とても重要だったと思います。

今日はこのあと「鉢形城」というお城に向かうのですが、この城が地理的にどのような場所にあるのかがポイントですね。

Tellus上で標高と荒川、鎌倉・小田原の位置関係を重ねてみましょうか!

おお、こうみると分かりやすいですね!

鎌倉時代から室町~安土桃山時代へと時代が流れていくに従い、主要都市が鎌倉から小田原へと変わっていきました。

鉢形城が北条氏の重要な要衝となった室町時代、現在の新潟や長野、群馬といった北側から敵方が攻めてくることを考えた時、荒川の南側に陣取るというのは理にかなっていることがよく分かります。

このようにマクロな地理的要因だけでなく、鉢形城の周囲のミクロな地理的な要因も、築城に適した絶好の場所だと言えるんです。

詳しく見ていくことにしましょう!

川に囲まれた天然要塞

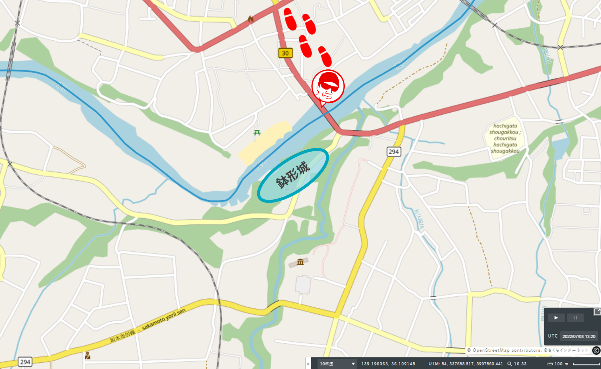

今度は、もう少し近づいて、鉢形城の周辺の地形について見て行きたいと思います。

青い領域が川の流域を示したものですが、なぜここにお城を作ったのでしょうか?

標高的にはそんなに高い場所ではないですよね。

2つの川に挟まれているのがポイントでしょうか?

そうですね!

上側の荒川と下の深沢川が掘として、天然の要塞になっているんです。

北側は絶壁、南側も深い堀。

ましてや川に水が流れていたら容易に敵は攻め込めないから、地形的にはここがベストだったんですね!

その通りです。

では、実際にその天然の要塞を見に行ってみましょう!

さて、やって来たのは、荒川に架かっている正喜橋です。

鉢形城に攻め込むことがいかに難しかったかが、ここから眺めることで体感できると思います。

左側の森が、鉢形城があった所です。

城は岸壁の上にあり、手前には川が流れていて敵の侵入を阻んでいます。

当時は、敵が上がって来られないように森の木は無かったと言われています。

城からは、攻めてくる敵が丸見えですし、攻める側は隠れる場所も無いので不利ということが分かりますね。

さすがの上杉謙信公は驚かなかったとしても、荒川から鉢形城を見た武士たちは「どうやって攻めたらいいの??」って呆然とするでしょうね。

そうですね!

初めて荒川右岸の絶壁を見た相手からすると

「え~~~~~~~~~~~っ!! どうやって登って行くの~~~~~!?」

と言うでしょうね!

川も浅くて船も出せないし、苔で滑ってしまう…

実際に見ると、攻める側はかなり不利ですね……

更に、城側の高台から鉄砲が撃たれます。

鉢形城に陣取った武将・北条氏邦は、5万人の豊臣勢を相手に、わずか3500人の兵力で1ヶ月余りの攻防戦を続けられたのです。

水と食料、火薬と銃弾があれば、更に籠城できたのでしょうね…

ちなみに、ここでは毎年「寄居北条祭り」という当時の戦いを再現した祭りが行われます。

私自身、社会人として最初の出張が、このお祭りで「侍」になることでした!

火縄銃がバンバン撃たれる中、甲冑姿で「今、侍しているんだな~」としみじみと思いながら鉢形城を眺めていました(笑)

甲冑を着て撃ち合うんですね! いいなーー!!

川の流れが「ひ」の字を作った?

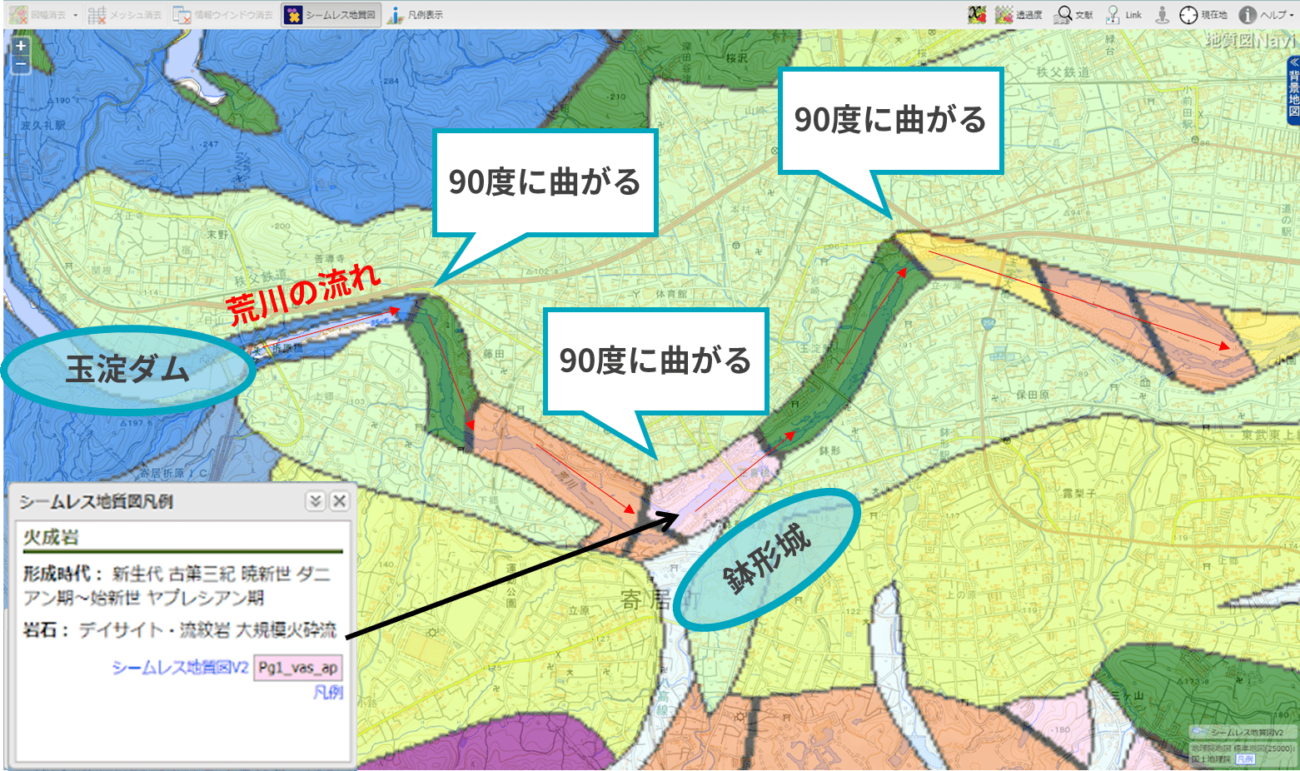

図を見ると、鉢形城の目の前で川が「ひ」の字型にぐいっと曲がっていますよね。

私は詳しくはないのですが、もしかしたら地質に関係があるのではないかと思っています。

地質ということであれば、産総研さんの地質図Naviを見てみましょうか?

いろんな地質からできていますね…

玄武岩に緑泥岩、堆積岩…、鉢形城の前のピンク色のエリアは火成岩になっていますね。

玉淀ダムを通り過ぎると、荒川は右に90度曲がるな…

そうなんです、荒川には、このような謎の流れをするポイントがいくつかあります。

諸説あるのですが、この90度に折れ曲がるところに断層があると言われています。

断層とは、地下の岩盤が周囲から押されることによって生じる地盤の「ズレ」のことを言います。

ズレた層の中から比較的柔らかい層徐々に削り取りながら進んで行ったのです。

この場所で言いますと、右側に柔らかい地層があったため、水は右へと進んでいったんですね。

川の流れが、この鉄壁の壁を作り上げたのか…

それでは、いよいよ鉢形城に向かってみましょうか!

攻め込まれる方向を絞って、戦う

一同は鉢形城へ到着。城の構造を確認するために説明板を囲みます。

ここが鉢形城跡になります、昔の名残を一部復元してあります。

総面積24万㎡で、1932年に国指定史跡となりました。

八高線開業時、地元の方々の熱意により、線路を迂回し、今の状態を保持しました。

今、我々が立っているのが三の曲輪で、石積土塁や庭園跡があります。

南西に大手と外曲輪、三の曲輪の3つの郭があり、北東側に向かって曲輪が連なる構造になっています。

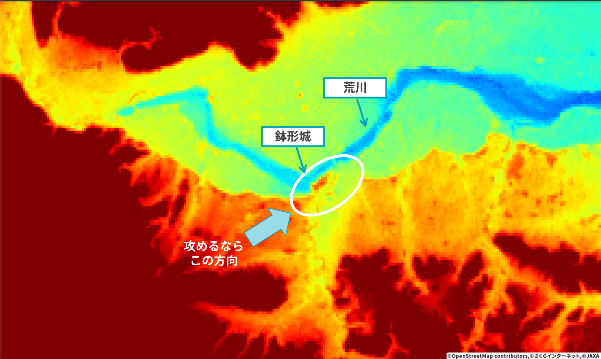

Tellusを使って衛星データから作られた標高図で見ていますが、これで見ても「良い場所を選んだなぁ!」という感じですね!

北側は荒川に守られていて、南西から伸びてくる高台の縁を選んで作ったんだなということが分かります。

この地形だと、攻めるなら南西側から攻めるしかないということだね。

守りの固い城って戦力を集中しやすいように一方向からあえて攻めやすいように作ってるんだよね。

鉢形城は、まさにお手本みたいな場所だね。

稀に見る頑強な城だったと言われています。

山城のお手本! 杉山城に学ぶ山城のツボ

さて、続いてやって来たのは、いよいよ松浦さん激推しの杉山城ですね!!

そうなんだよ~ これまで山城を色々見て来たけど、やっぱり杉山城は別格だね!

戦国期城山の最高傑作と言われているんだ。

今回案内してくださっている奥平さんは、荒れ果てた杉山城を切り拓き、保全活動をリードしてこられた方なんだよ。

ここ杉山城は、仲間と共に切り拓いた、私の血と汗が流れている場所です!

杉山城と鎌倉街道の関係

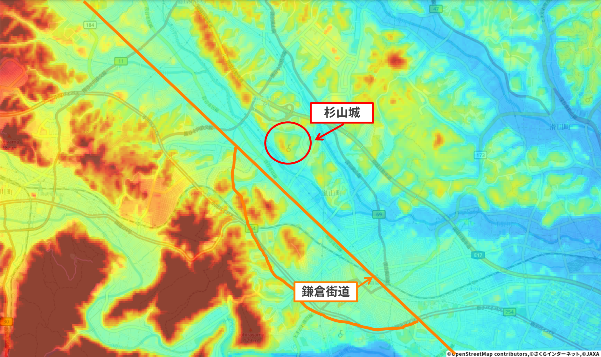

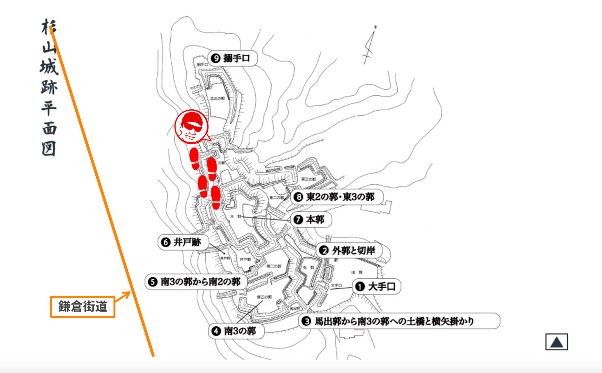

まず、杉山城の場所を確認しましょう。

杉山城も、前編でも確認した鎌倉街道沿いにあることが分かります。

再びTellusで標高地図を確認していますが、鎌倉街道に面していて、かつ、単独でほどよい高さを持った場所のように思えますね。

築城の教科書 杉山城

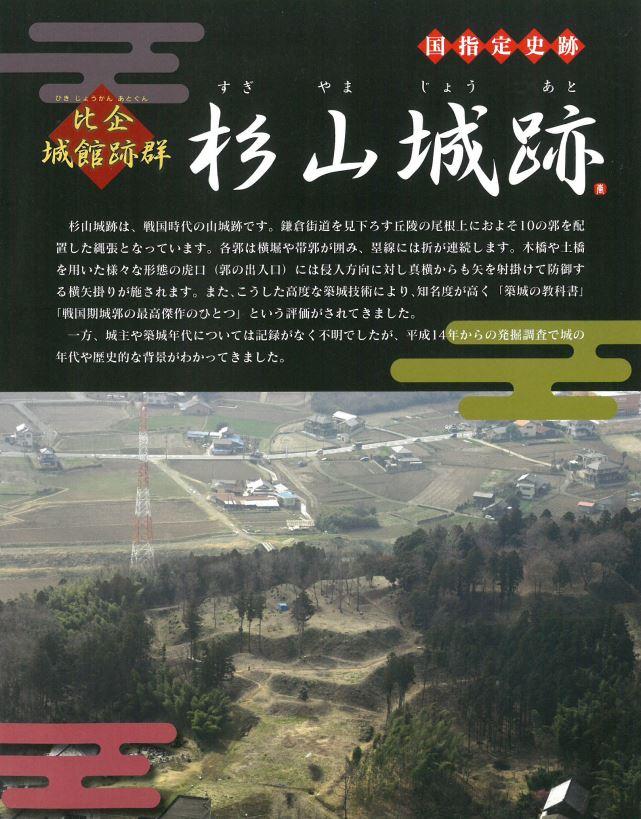

杉山城は、戦国時代の山城として、山の高低差を巧みに利用して作られた要塞です。

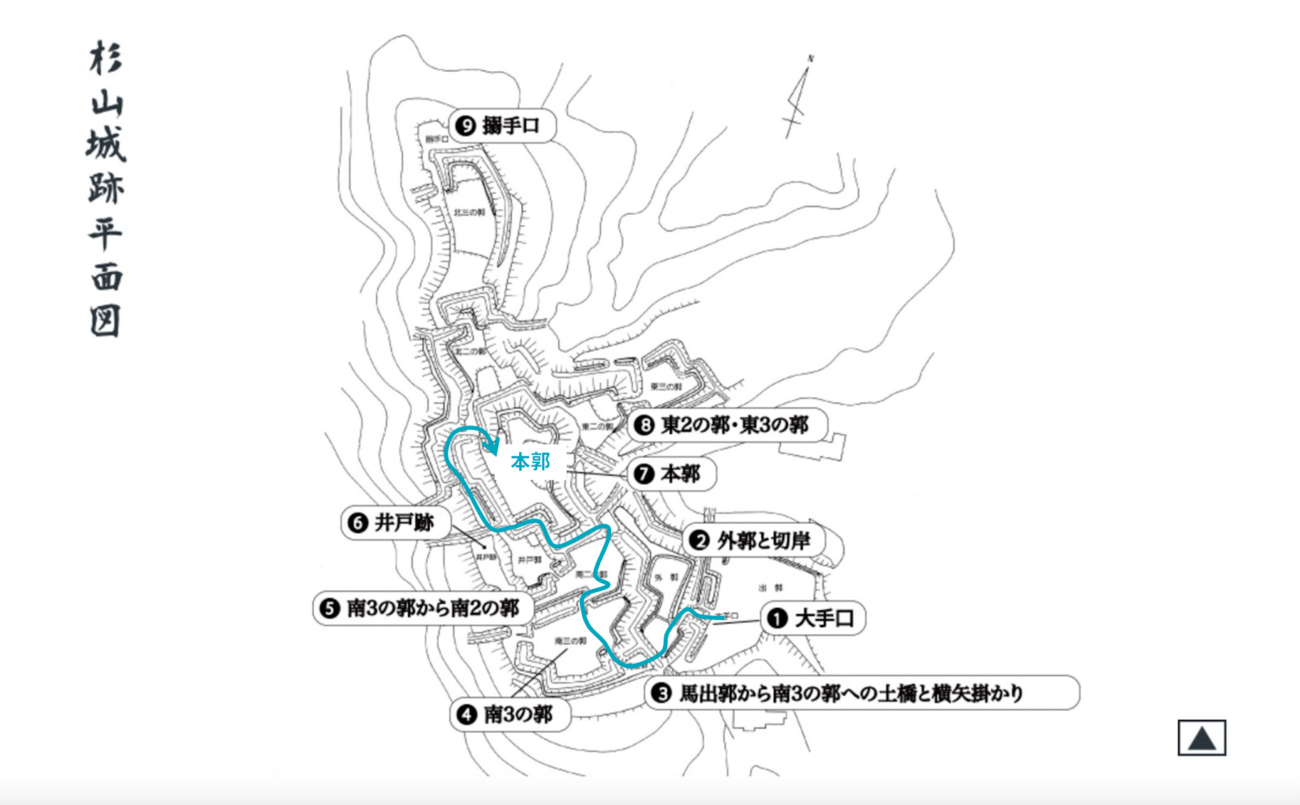

丘陵の尾根上に10の郭(くるわ)が配置されています。

土塁や高い堀、入り組んだ通路など各所に工夫が凝らされており、その高度な築城技術は「築城の教科書」と言われるほどだそうです。

Credit : SUGIYAMAJO Source : http://ranzan-sugiyama.jp/guide/

今、私たちがいるのは東側の出郭のあたりです。

さっそく城の全貌をご紹介しましょう!

雲ひとつない晴天のなか、奥平さんに先導されながら城の外周を進みます。

奥平さん、こんなに暑いのにスイスイ山道を進んでいる……

信じられないほどの健脚……

ここはどうしてこんなに高低差があるんだろう。

郭の側面は、斜面を削って断崖になっています。

これは斜面を登って敵兵が侵入するのを防ぐための工夫を凝らしているからです。

これから、更に奥の本郭方面へ向かいます。

ここが、城の中心部の本郭へ向かう北虎口の手前です。

南西から進んできた敵兵は、崖に落ちないよう細い通路を大きく迂回しなければ侵入できず、更に、北虎口侵攻時には、侵入して来る敵を、側面から射ることのできる横矢掛りの構造になっています。

なるほど…、敵を誘導して倒しやすいようにしているんですね。

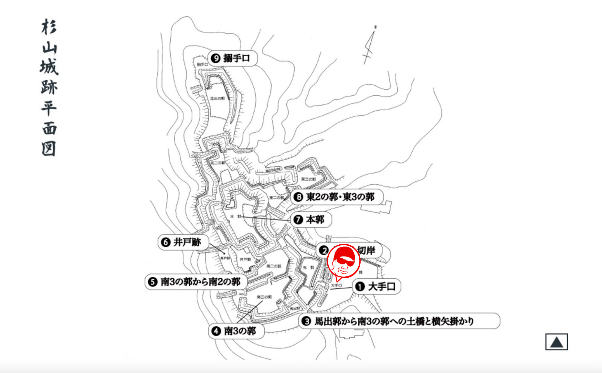

杉山城跡の平面図を改めて見てみましょう。

今回は、大手口から左方向に入り、馬出郭を通って南3の郭に向かわせ…と歩いて来ましたが、右方向にも行くことができます。

どちらに進んだとしても、本郭には、なかなかたどり着くことができません。

直線で進める通路が無い!

何度も何度も曲がらなくては、本郭にたどり着くことができません。

しかも、細い通路の両脇からは、槍を突かれます。

本郭にたどり着くまでに、敵兵は相当の負担を強いられるわけです。

この城を攻めようとした敵兵に同情しちゃいますね……

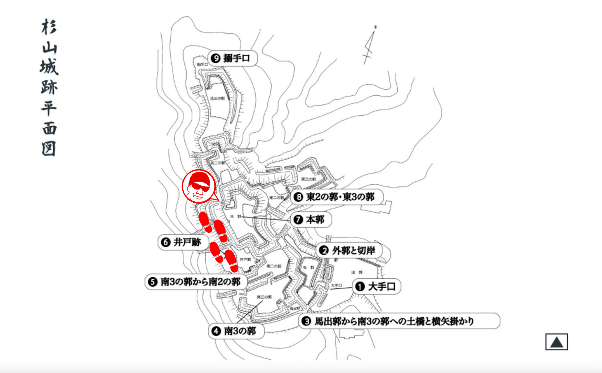

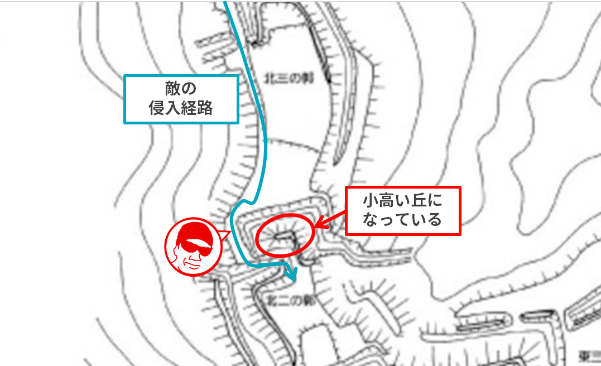

本郭を通り過ぎて、更に城の北西へ向かってみましょう。

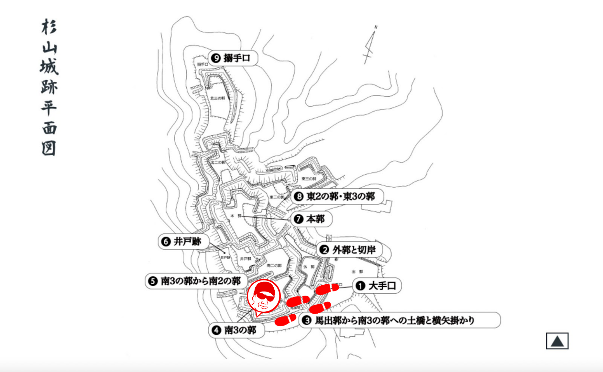

先ほどの標高図で見ても分かりますが、こちらの方角が比較的なだらかで、敵からすると杉山城の中でも攻めやすい方向です。

鉢形城の際に松浦さんがおっしゃっていた「戦術的に攻められやすい場所を絞る」というのが、この杉山城では北西というわけです。

つまり、それ相応の仕掛けがしてあると言う訳ですね(ニヤリ)

ご明察です。山城好きの松浦さんに、是非ご覧いただきたい所があります。

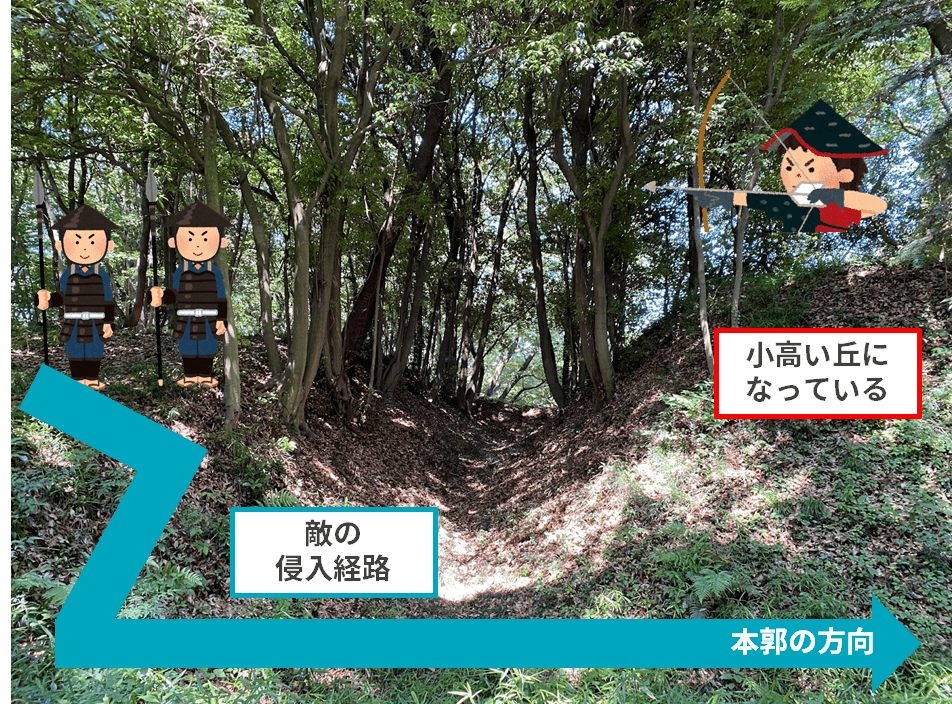

正面が小高い丘になっているのがご覧いただけるでしょうか?

この丘は、どんな役割を果たしていたと思いますか?

先ほどの話で、敵はこの丘の向こうからこちらに攻めてくるわけだよね。

とすると、この高台から敵を狙ったわけですね!

その通りです

向こう(北側)から来ると、この高台を回り込んで来なければ、中に入ることが出来ず、その間に撃たれてしまうというわけですね。

奥深い…

杉山城の西側の先は鎌倉街道が通っているわけですから、街道から敵が上がってくるのも、一目瞭然だったと考えられます。

周囲の山々や隣の城まで見える絶好の場所ですね~!

さて、あの高台の横に回り込んで、作り込まれた跡を確認していただきましょう。

北側から坂を上がって来た攻撃側は、搦手口を通過すると、突き当りの通路を右に曲がる必要があります。

更に、左に曲がらなくては侵入することができません。

通路は、細くて小高い場所が場所に作られているため、堀の中を通ることはできず、攻撃側は、必然的に細い通路に誘導され、通行させられることになります。

このような虎口を桝形虎口(ますがたこぐち)と呼び、守備側からしますと、上から、更に横から、攻撃側に対しての攻撃をすることができたと思われます。

このように、掘を挟んだ右側の高台から、まずは矢で狙い撃ちしたとも考えられます。

やはり戦いを制するためには、高低差をうまく利用しないとですね!

松浦さんが、あの高台に登って矢を射っているイメージが湧きます。

杉山城を現代に残す奥平さんたちの取り組み

こうした築城の歴史を、自分の足で歩いて確かめることができるのは貴重な体験ですね。

私が教育委員会の文化財担当だった頃、この一帯は荒れ果てた森林でしたし、本格的な発掘作業も始まったばかりだったんです。

配属された当初から、「この杉山城を昔のような姿に戻したい」と思っていたので、そのためには杉の木や竹、雑木を伐採していく必要があると思っていたんです。

ちょうどそんな時に、伐採のプロで長谷部さんという方と出会うことができ、毎日、長谷部さんと杉山城の除草と伐採に明け暮れる日々が続きました。

始めてから3年の年月を経た頃、ようやく今のような杉山城の姿までこぎつけることができました。

たくさんの思い出が詰まっていますね~

特に記憶に残っていることはありますか?

当時、本郭や大手門、虎口、本郭虎口、木橋が掛けられたのではと思われた所など、当時の仲間と発掘した時のことです。

日本中の考古学者が注目する城ですので、全国各地から考古学研究の第一人者のみなさんが発掘した現場に集結し、協議してくださったのです。

その様子を見て「あぁ、こうやって歴史が決められていくんだ」っていう、歴史の決定の瞬間を見ることができたことが最もありがたかった体験でしたね。

そんな決め方をするのか…

本郭まで来ましたが、いざ登ってみると、城の中心はこんなに高いところにあるんですね。

登るだけでも大変なのに、甲冑を着て、刀を持って、戦略を立てて……という武士の戦いが、いかに熾烈なものだったかが忍ばれます。

空からドローンで見てみるとまた新たな発見がありそうですね。

ものすごい築城技術だと思うんですが、いったい誰が手掛けたんでしょうか?

最新の説では、関東ではなく関西系の当時の最新築城技術の影響を受けているのではないかと言われています。

私は、天才的な郭の作り方と発掘調査の出土品の年代から見て、築城の名人・太田道灌が監修したんじゃないかと思うんですが…

真相は謎に包まれていますね。

これから杉山城のことが明らかにされていくといいですね!

こうやって見ると、いろんなことが分かりますね。

衛星のリモートセンシング技術を使えば、また別の角度から新たな発見がありそうです。

当時の武士や侍は、現代において誰も存在しません。

また、この城を守り続けてきた初雁家、保全しようとキレイにしてくださった土橋さん、発掘してくださった高橋さん、出土品やセスナ撮影してくださった小川さん、本当にお世話になった方々が、徐々に亡くなっています。

私も、いずれは…

これが時の流れと言いますか、歴史ということなのかも知れません。

文化財は壊れたら終わりですし、絶えても終わりです。

日本には多くの文化財が存在しています。

日本中のみなさんが、いつまでも後世に伝承できるよう『今を生きる私たちができること』を、何でもいいですから考えて、少しでも伝承活動に参加してくださるとありがたいですね。

そうしたら、もっともっと観光地ができたり、埋もれている文化財が世に現れたりすると思います。

お世話になった植木さん、村上さん、長谷部さん、いつまでもお元気でいて欲しいですね!

また、この地でみなさんと再会したいです!

2回にわたり見て来ました、地形と鎌倉街道・山城の密接な関係いかがでしたでしょうか?

荒川という大きな川と地形を生かした結果、鉄壁のディフェンスを得た鉢形城。

山の高低差を生かしながら郭を巧みに配置し、攻防戦を優位に繰り広げた杉山城。

敵を翻弄し、戦力を削ぎつつ攻撃できるよう、正面・後方・上下右左からと、両城共に、実にさまざまな工夫が凝らされていました。

特に杉山城は、まだまだ分かっていないことも多く、これからの調査に期待が持たれます。

さて、私も、右にも左にも、さまざまな工夫が凝らされた夜の小道の調査をしなければ。

今夜は新宿の思い出横丁へ、ブラブラ調査に行きますか…

エンドロール

※某有名番組の最後に流れる井上陽水さんの「瞬き」をお手元で流しながら、お楽しみください。

城山や街道、街の歴史などたくさんの発見があった埼玉比企地域のブラヒトシ。

前後編でボリュームたっぷりの行程でした。

今回歩いた道を衛星データで上から見てみると、また新たな発見があるかも知れません。

今度は衛星から見た街歩きもできそう!?

それでは次回のブラヒトシでお会いしましょう!

<参考サイト>

埼玉県立嵐山史跡の博物館

https://ranzan-shiseki.spec.ed.jp/home

大蔵館跡(大蔵神社) 県指定史跡

http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000003377.html

鎌形八幡神社 | 嵐山町(らんざんまち)ホームページ

http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000003379.html

嵐山町Web博物誌

http://www.ranhaku.com/web06/01chishi/10_128.html

埼玉県立 川の博物館

https://www.river-museum.jp/

寄居町-鉢形城歴史館

https://www.town.yorii.saitama.jp/site/rekishikan/

杉山城

http://ranzan-sugiyama.jp/