「10年で1兆円」宇宙戦略基金を知る、内閣府 宇宙開発戦略推進事務局への3つの質問

企業や大学の宇宙分野の技術開発を支援する「宇宙戦略基金(JAXA基金)」がいよいよ動き始めます。宇宙戦略基金の立ち上げや制度設計を担当する内閣府宇宙開発戦略推進事務局を取材し、その狙いと期待をうかがいました。

企業や大学の宇宙分野の技術開発を支援する「宇宙戦略基金(JAXA基金)」がいよいよ動き始めます。「10年で1兆円」というこれまでにない長期かつ大規模な支援は、産業界に大きなインパクトをもたらすと期待されています。

2023年度補正予算では、総務省、文部科学省、経済産業省に総額3000億円が割り当てられ、各省庁がテーマ案を公表しています。

■各省庁のテーマ案

・総務省(説明資料・実施方針・概要資料)

・文部科学省(説明資料・実施方針・概要資料)

・経済産業省(説明資料・実施方針・概要資料)

2024年夏ごろからは事業者の公募がスタートする見込みです。

この宇宙戦略基金にはどのような狙いがあるのでしょうか。宇宙戦略基金の立ち上げや制度設計を担当する内閣府宇宙開発戦略推進事務局(以下、事務局)を取材しました。

輸送・衛星・探査の技術開発を支援する「宇宙戦略基金」

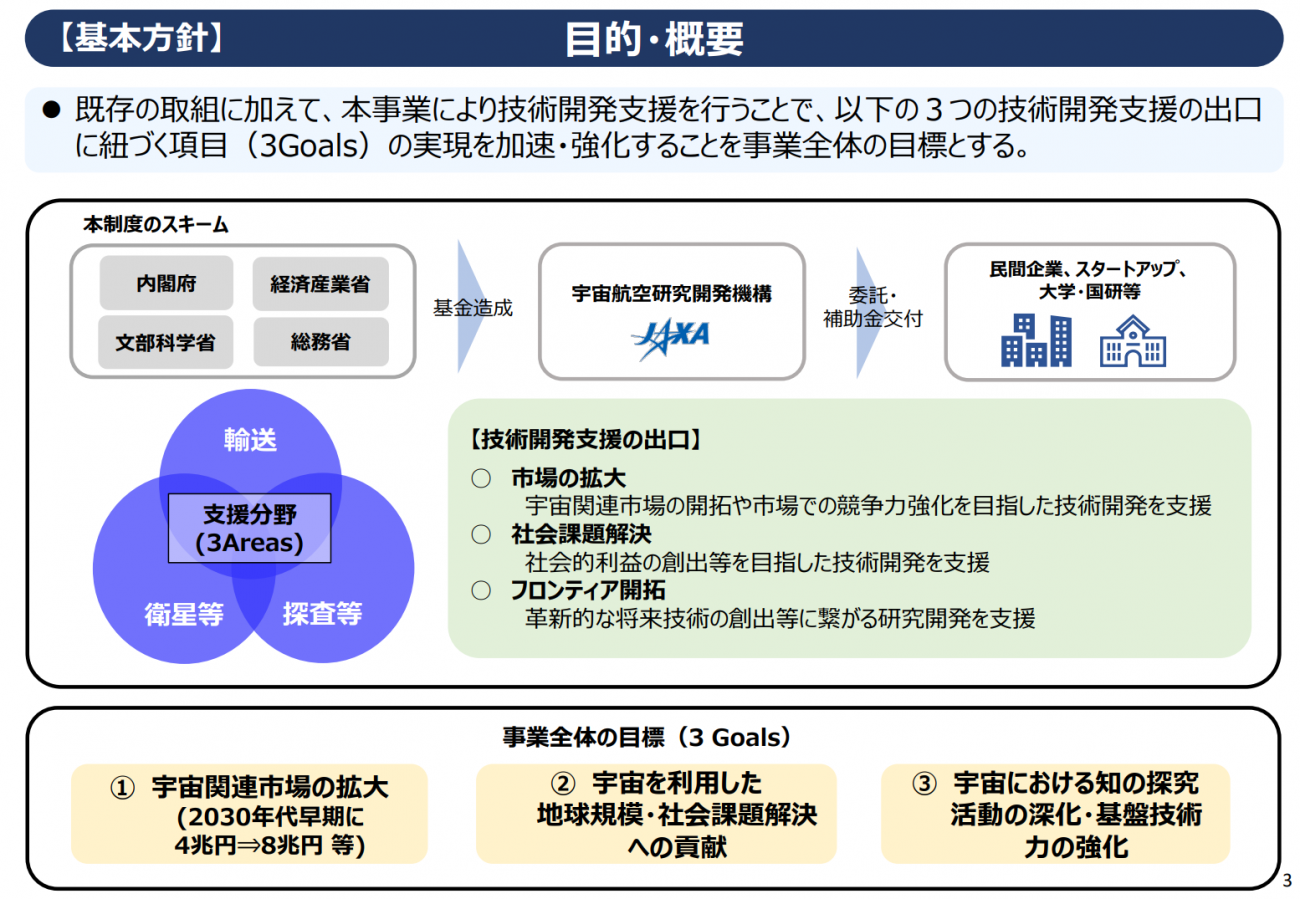

宇宙戦略基金は、内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省がJAXAに基金を造成し、JAXAを通じて民間企業や大学の宇宙分野の先端技術開発、技術実証、商業化を支援します。

支援分野は「輸送」「衛星」「探査」の3つ。事業全体の目標として、宇宙関連市場の拡大、宇宙を利用した地球規模・社会課題解決への貢献、宇宙における知の探究活動の深化・基盤技術力の強化の3つが掲げられています。

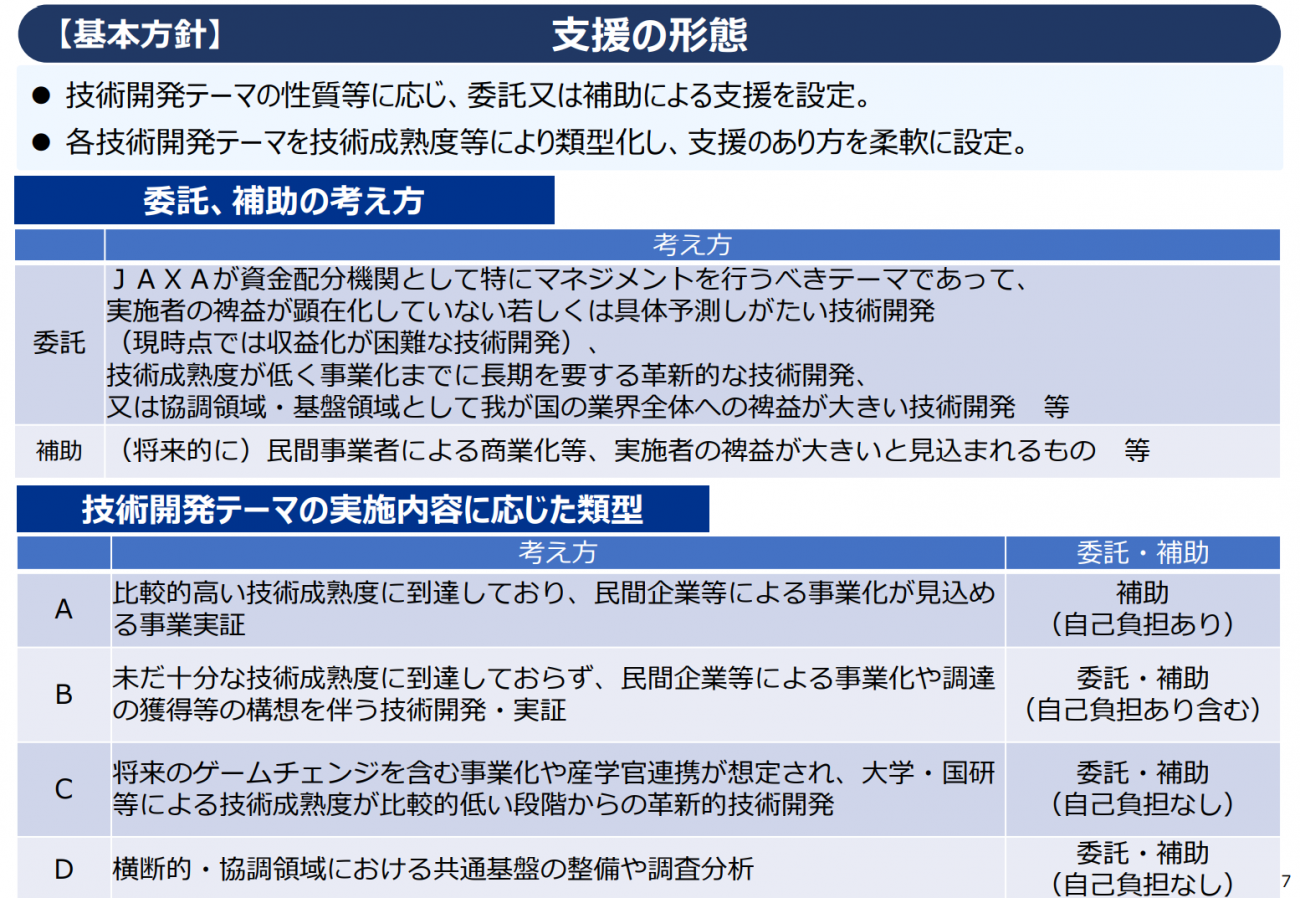

また、技術開発テーマの技術成熟度はA〜Dの4段階に分類されていて、幅広いプレイヤーが支援の対象となり、技術の広がりと高さの両方の向上を図れるスキームになっているのが特徴です。

宇宙戦略基金について、JAXAの山川宏理事長は2023年9月に開催された定例記者会見で「JAXAは、技術の目利きとしての役割を求められているのだと思っています」と話しました。

そもそも、日本の宇宙政策が、科学目的だけでなく、商業化や安全保障も本格的に視野に入れるようになったのは、2008年の「宇宙基本法」の成立以降です。宇宙基本法により、宇宙開発利用に関する施策を推進する宇宙開発戦略本部が内閣府に設置することや、今後10年の国の宇宙政策の基本方針を示す「宇宙基本計画」と「宇宙基本計画工程表」を策定することが定められました。宇宙基本計画はおおよそ3年おき、工程表は毎年改訂されています。

2023年6月13日に改定された宇宙基本計画に「JAXAの役割・機能強化」が盛り込まれたほか、11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」には、宇宙戦略基金を設置し、速やかに総額1兆円規模の支援を目指すことが記載されました。そして、11月29日にJAXA法が改正され、JAXAに宇宙戦略基金を設けることが正式に決まりました。

質問1. 宇宙戦略基金は10年で1兆円規模の支援で十分なのでしょうか?

宇宙戦略基金と宇宙技術戦略

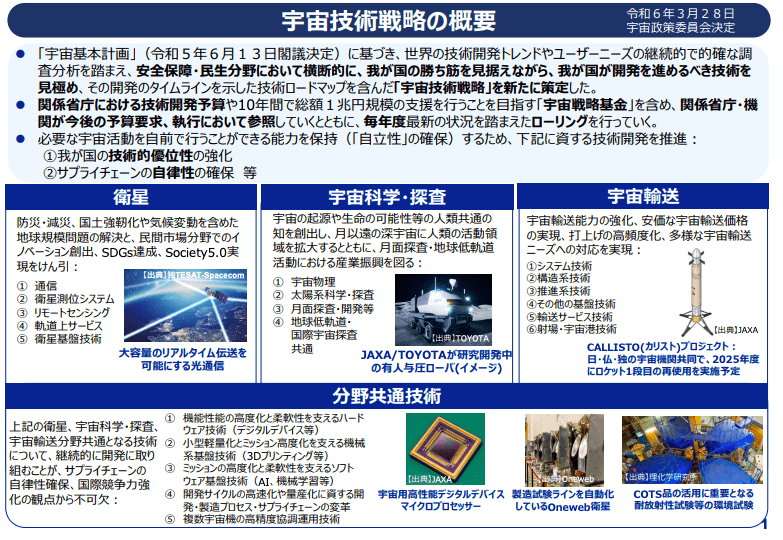

3月28日には、日本が開発を進めるべき技術を見極め、その開発のタイムラインを示した「宇宙技術戦略」が新たに策定されました。

この宇宙技術戦略には、衛星、宇宙科学・探査、宇宙輸送の3つの分野で52の技術が重要技術として記載されています。宇宙技術戦略に記載された技術の開発を宇宙戦略基金で支援できるのかと疑問に思う人もいるのではないでしょうか。

事務局によると、宇宙技術戦略は官民含めて我が国全体として進めるべき技術の方向性を示すためのものであり、JAXAが主体で進めるものや、民間企業が独自に進めるもの、国の他のプロジェクトを活用して進めるもの等もあり、宇宙技術戦略に記載されている全ての分野の開発を宇宙戦略基金で支援するわけではないといいます。

「宇宙技術戦略で、業界や関係省庁を巻き込んで『こういう技術を開発していけるといいよね』という、目安ができたと思います」「その上で、宇宙戦略基金の「基本方針」では、基金で実施する技術開発の方向性を示しています。各省は、宇宙技術戦略を参照しつつ、「基本方針」に沿って宇宙戦略基金の公募テーマを練っていただくことになります」

宇宙技術戦略は最新の動向を踏まえながら、適宜ローリング(改訂)が行われる予定です。

なお、近年は宇宙分野の技術開発や実証、商業化を支援するさまざまなプログラムが登場しています。

「中小企業イノベーション創出推進事業(SBIRフェーズ3)」では、文部科学省はロケットとスペースデブリ対策、経済産業省は月面ランダーと衛星リモートセンシングビジネス分野を重点分野として挙げ、該当分野の技術開発や実証を行うスタートアップが採択されました。

各省が連携して取り組むべき研究開発プロジェクトを推進する「宇宙開発利用加速化戦略プログラム(通称スターダストプログラム)」では、月面開発や衛星の基盤技術の強化を支援しています。

「経済安全保障重要技術育成プログラム(通称Kプログラム)」は、先端的な重要技術の研究開発やその成果の活用を推進する取り組みで、輸送や衛星に関する研究開発構想が公表されています。

「宇宙戦略基金は、世界でも宇宙開発が政府主導から官民が連携して進めるように変わってきているなかで、民間企業や大学の力を活用し、オールドプレイヤーだけでなく、スタートアップや非宇宙企業を巻き込んでいくために創設しました。宇宙戦略基金とSBIR、スターダストプログラム、Kプログラム、それぞれ切り口が異なります。5年後には、ほかのプログラムの成果も宇宙戦略基金で積極的に活用していく流れになるかと思います」

質問2. 宇宙戦略基金の成果はどう測るのでしょうか?

年間打上げ30件、衛星システムを5件以上構築

宇宙戦略基金の目標には、3つが掲げられています。なかでも、宇宙関連市場の拡大は、宇宙基本計画に記載されている「2020年に4兆円となっている市場規模を2030年早期に8兆円に拡大していく」という目標の達成を宇宙戦略基金で前倒しすることが目標とされています。宇宙戦略基金の成果はどのように測っていくのでしょうか。

「市場規模8兆円は宇宙戦略基金だけで目指せる目標ではありません。特に民間企業が売上を上げていくことで市場規模は拡大していきますが、民間企業は宇宙戦略基金だけを使って事業を行うわけではありません。今回の宇宙戦略基金も活用して、宇宙基本計画に記載されている目標達成を前倒しするのが狙いです。」

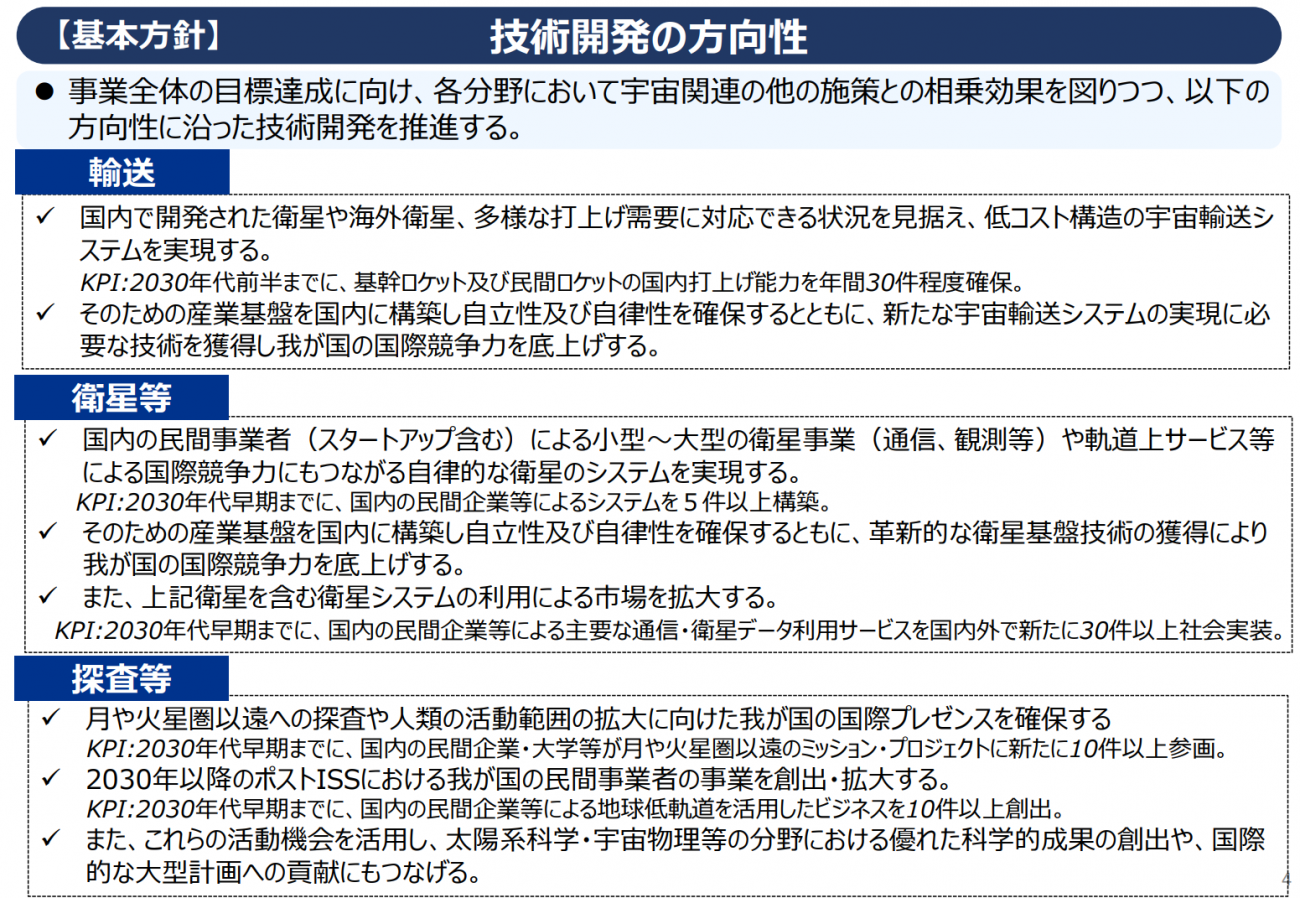

宇宙戦略基金では、輸送、衛星、探査の3分野の方向性が示されています。

輸送では、国内外の衛星の打上げ需要に対応できるよう、2030年代前半までに基幹ロケットおよび民間ロケットの国内打上げ能力を年間30件程度確保することを見据えることが方向性として記載されています。この「年間30件程度」は、国内外の衛星事業者のニーズと国内の打上げ事業者の計画から立てた目標で、具体的には基幹ロケットが10件程度、民間ロケットが20件程度を想定しているといいます。

「マクロな指標になればなるほど、一つの事業に限った効果は測りにくくなります。(各分野の方向性のような)目標の達成に向けて、技術開発の方向性へ補助線を引きながら、しっかり事業の押しどころを見極めていきたいと思います」

衛星では、2030年代早期までに(政府の測位衛星や情報収集衛星は含めず)国内の民間企業等によるシステムを5件以上構築することが方向性として記載されています。

「これは結構野心的な目標だと思います。観測衛星、通信衛星、軌道上サービスのような新しいサービス等を想定して5件としております」

また、衛星システムの利用による市場の拡大も方向性に記載されています。事務局は、宇宙関連市場のうち、特に拡大が見込まれているのは地球観測衛星や通信衛星等を活用したソリューションの市場だといい、衛星の開発だけでなく、利活用も支援していきたい考えです。

質問3. 宇宙戦略基金を通じて、2030年代に日本は世界でどんなポジションに立つことを目指しますか?

独自の地位で国内外の需要を取り込める存在へ

宇宙戦略基金については、総務省、文部科学省、経済産業省が公募テーマを公表し、事業者の公募がいよいよ始まります。宇宙戦略基金による10年で1兆円規模の支援とSBIRやスターダストプログラム、Kプログラムなどの支援によって、日本はどのようなポジションを築くことができるのでしょうか。

「現状の打上げの回数ではアメリカや中国に見劣りしてしまいますが、国内外の需要に応えられる勝ち筋を持った存在になっていく可能性はあると思っています。ロシアやインド、ヨーロッパなどもいますが、我が国が独自性を持ち、彼らとの競争で優位性を持つ状況が作れるはずです」

最後に事務局は、民間への期待をこう語ってくださいました。

「公募テーマのなかには、高いTRL(技術成熟度)が求められるものだけでなく、『現時点で宇宙産業に参入している企業でなくとも、これなら社内の技術を宇宙でも使えるんじゃないの?』というもの出てくると思います。まずは、宇宙戦略基金の存在を認識していただいて、ゆくゆくは自分たちの技術が宇宙に行くこともあり得るということを感じていただきつつ、応募をご検討いただければと思います」

「宇宙戦略基金は技術開発を支援するものですが、開発する技術をしっかりと事業化や商業化に結びつけていただきたいですね。我々政府が支援に先鞭をつけ、この資金をどんどん活用していただき、投資に対する効果が2倍、3倍、10倍にもなるのが理想です」

小型月着陸実証機「SLIM」の月面着陸とH3ロケット試験機2号機の打上げ成功で弾みがついた日本の宇宙開発。政府による本格的な民間支援が動き始めたことで、さらに勢いを増していくことが期待されます。