内閣府・宇宙開発戦略推進事務局に聞く―宇宙戦略基金 第1期の総括と第2期の狙い【政策からひも解く宇宙産業の未来#1】

2025年5月16日に第2期の技術開発テーマの公募が始まった宇宙戦略基金。第1期の振り返りと第2期のテーマ、これからの日本の宇宙産業が目指す姿について内閣府・宇宙開発戦略推進事務局の猪俣参事官にお話を伺いました。

「宇宙戦略基金」では、第1期で商業衛星コンステレーション構築加速化に950億円、高分解能・高頻度の光学衛星観測システムに280億円など、予算規模が大きい大胆な技術開発テーマも設定され、これらを含む採択企業がすべて発表されました。

そして、2025年5月からは、第2期の新たな技術開発テーマの公募がスタート。宇宙ビジネス関係者や官公庁のみならず、「宇宙×他産業」に挑戦したい異業種企業からの提案も期待される技術開発テーマが増えているように見受けられます。城内実科学技術担当大臣は、3月に予算の用途が了承された際、「宇宙分野は自動車産業に次ぐ、わが国の基幹産業になり得る重要な分野として考えています」と話し、支援に引き続き注力していく姿勢を示しました。

今回は、宇宙戦略基金の推進に携わる内閣府宇宙開発戦略推進事務局の猪俣明彦参事官にインタビュー。第1期の成果と課題の振り返りと第2期の狙い、宇宙戦略基金を通して描く官民連携による日本の宇宙産業の展望など、じっくりお話を伺いました。宇宙戦略基金の“今”と“これから”をお伝えします。

また、本記事を1本目として、宙畑では「政策からひも解く宇宙産業の未来」と題し、宇宙政策に関する連載をスタートします。

お話を伺ったのは……

内閣府 宇宙開発戦略推進事務局

参事官

猪俣明彦さん

1999年に通商産業省(経済産業省)に入省。その後、外務省在米国日本大使館、経済連携課、特許庁総務課、地球環境対策室長、特許庁制度審議室長、知的財産政策室長などを経て現職。科学技術・イノベーション推進事務局参事官も併任。

(1)第1期は「順調な滑り出し」。技術開発テーマの設定意図は?

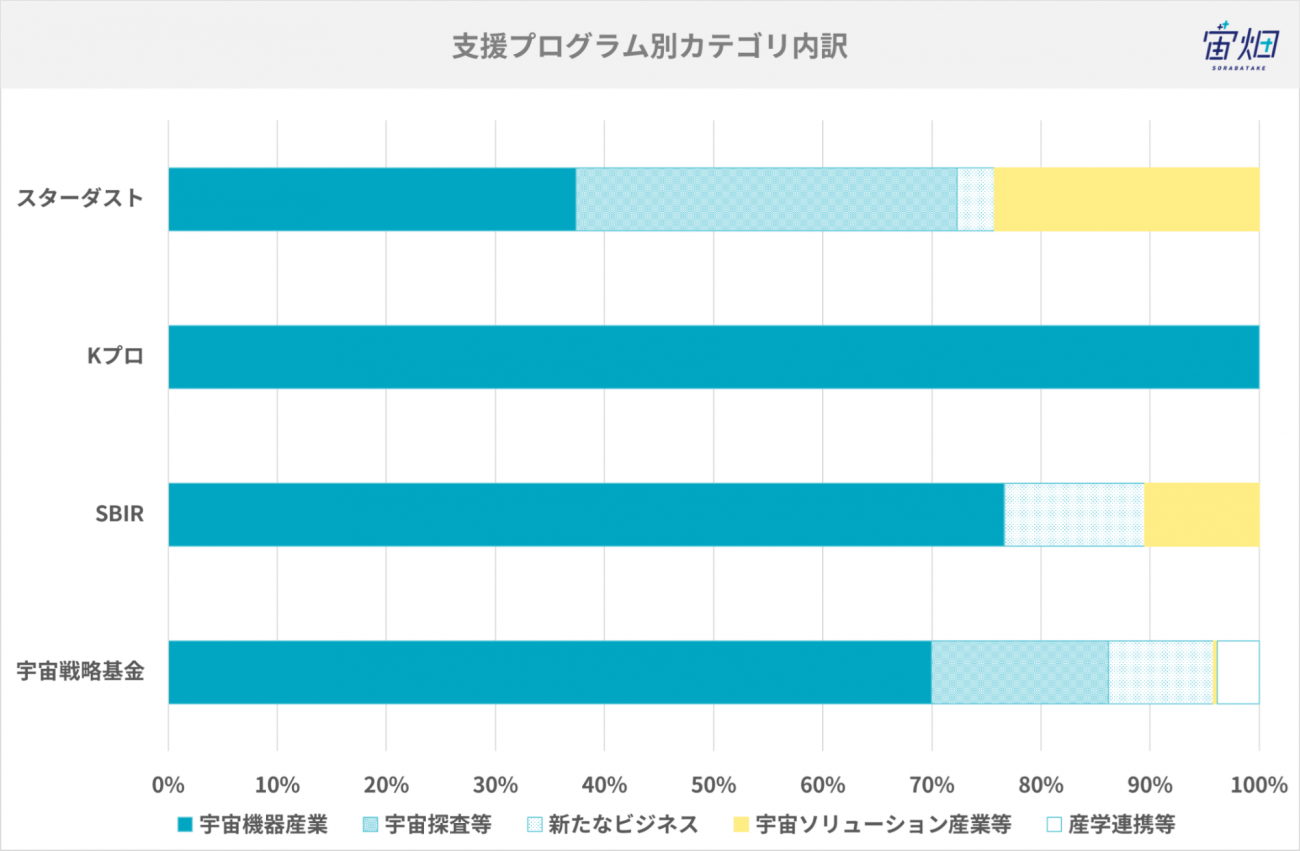

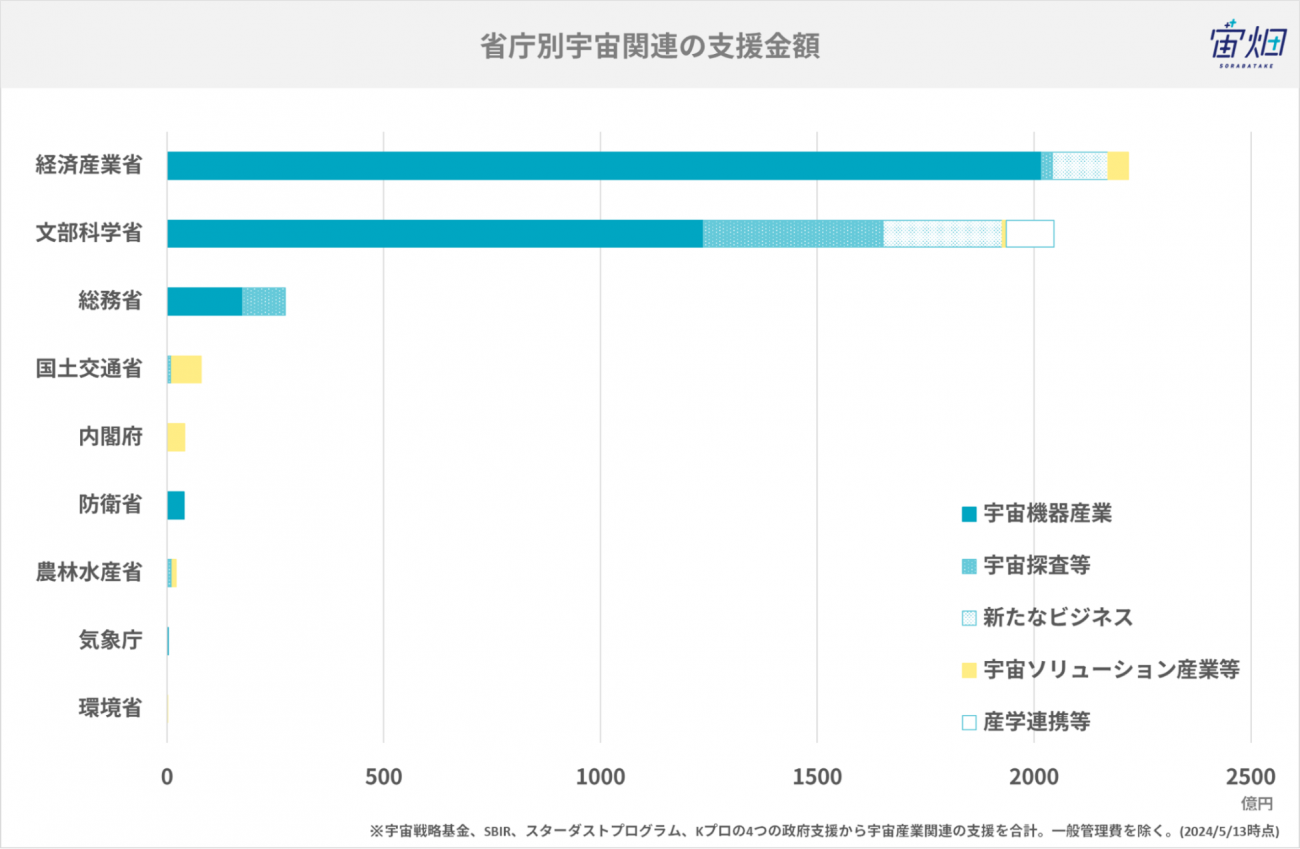

宙畑:第1期全体の方針としてはどんな狙いがあったのでしょうか?第1期で支援した技術開発テーマは衛星開発やロケット開発といった宇宙機器産業に関するテーマが全体の3分の2以上を占め、他に探査や新たなビジネス創出に期するだろうテーマが公募・採択されていました。どのような優先順位や大きな狙いがあったのでしょうか。

猪俣: 宇宙産業の開発を加速化させることが第一の目的でした。具体的には、既に宇宙分野に参入している企業の打上げロケット(輸送)や衛星開発計画を加速することに主眼を置きました。輸送・衛星・探査それぞれの分野でバランスよく開発を支援し、米国水準に能力を引き上げていくことで、産業全体の実力を高めようという方針でした。

宙畑: 特に、衛星コンステレーションの構築などに対して、大規模な予算が投じられました。例えばSAR衛星についてはフィンランドのICEYEや米国のUmbra Lab、Capella Spaceらが、衛星コンステレーションの構築を進めているにもかかわらず、日本が自前の衛星コンステレーション開発に踏み切ったのは、やはり経済安全保障上の必要性が背景にあったと考えてよいでしょうか?

猪俣: おっしゃる通りです。地球観測衛星のコンステレーションを海外企業に100%依存することの是非が問われています。国産の衛星コンステレーションを構築しておいた方が衛星データの調達をスムーズに行えるようになります。海外企業の衛星を利用する場合、契約上どうしても相手国政府のニーズが優先されてしまう場合もあり、安定的なデータ取得が難しくなる可能性があります。

そのため、自前で衛星を打ち上げ、調達し、サービス提供までできる体制を築くことが重要だと考えています。また、日本の現状としては能力面で海外に後れを取っていると認識しています。

宙畑: 宇宙戦略基金の資料内で何度か出てくる「自立」と「自律」という言葉が反映されていたということですね。

続いて「探査」について伺います。近年「宇宙開発」ではなく「宇宙産業」という言葉も一般化してきましたが、その中で宇宙探査はビジネス化という観点では難しいと考えられている印象もあります。日本の宇宙開発において、探査はどのような位置づけと考えられているのでしょうか?

猪俣: 探査となると当面は政府主体で進める領域という色合いがどうしても強くなります。これは海外でも同様で、NASAやESA(欧州宇宙機関)といった政府機関が主導し、月より遠い天体の探査、人類の起源解明などに取り組んでいるのが現状です。

ビジネス化という観点では難易度が高いテーマではありますが、日本としては、国際プロジェクトという枠組みの中で進めたい分野であり、民間企業に参入いただきたいと考えています。

宙畑: 宇宙戦略基金の第1期の成果と評価について、第1期はどのような滑り出しだったとお考えでしょうか?公募から採択までの進捗スピードや応募状況など、総括いただけますか。

猪俣:おおむね順調な滑り出しだったと言えるでしょう。

猪俣:JAXAはこれまで、宇宙戦略基金のような(規模が大きい)基金を扱ったことがありませんでした。研究機関が急遽、研究開発を行うだけではなく、技術の目利きを行って出資機能を持つファンディングエージェンシーの役割を担うことになったわけです。

そのために法改正(令和5年にJAXA法を改正)も行い、外部有識者の採用や専用オフィスの設置、説明会の開催など準備を進め、結果的に全ての技術開発テーマで応募者が存在する形になったのは大きな成果です。専門性の高いテーマでは応募企業数が少なかったケースもありましたが、関係省庁やJAXAの皆さんの尽力でスピーディーに事業を立ち上げられたと評価しています。

第1期は初年度ということもあり、公募から契約・着手までタイトなスケジュールでした。しかし、「もっと早く進められないか」や「もう少し公募期間を長くできないか」という両面のご意見をいただいており、第二期では可能な限り改善を図っていきたいと思います。

(2)第2期のテーマ:ボトルネックの解消とサービス利用の拡大

宙畑: では、第2期の技術開発テーマについて伺います。第2期は「空間自在移動」「ニーズ起点の衛星開発」「衛星データ解析基盤の構築」など、提案できる内容の自由度が高いテーマが多いように感じました。TRL(技術成熟度)の低いアイデアも含め、多彩な提案ができるようになっている印象を受けましたが、テーマ決定にあたって意識されたポイントは何だったのでしょうか?

猪俣: 第2期のテーマで特に重視したのは大きく2点あります。一つは「ボトルネックの解消」、もう一つは「サービス利用の拡大」です。

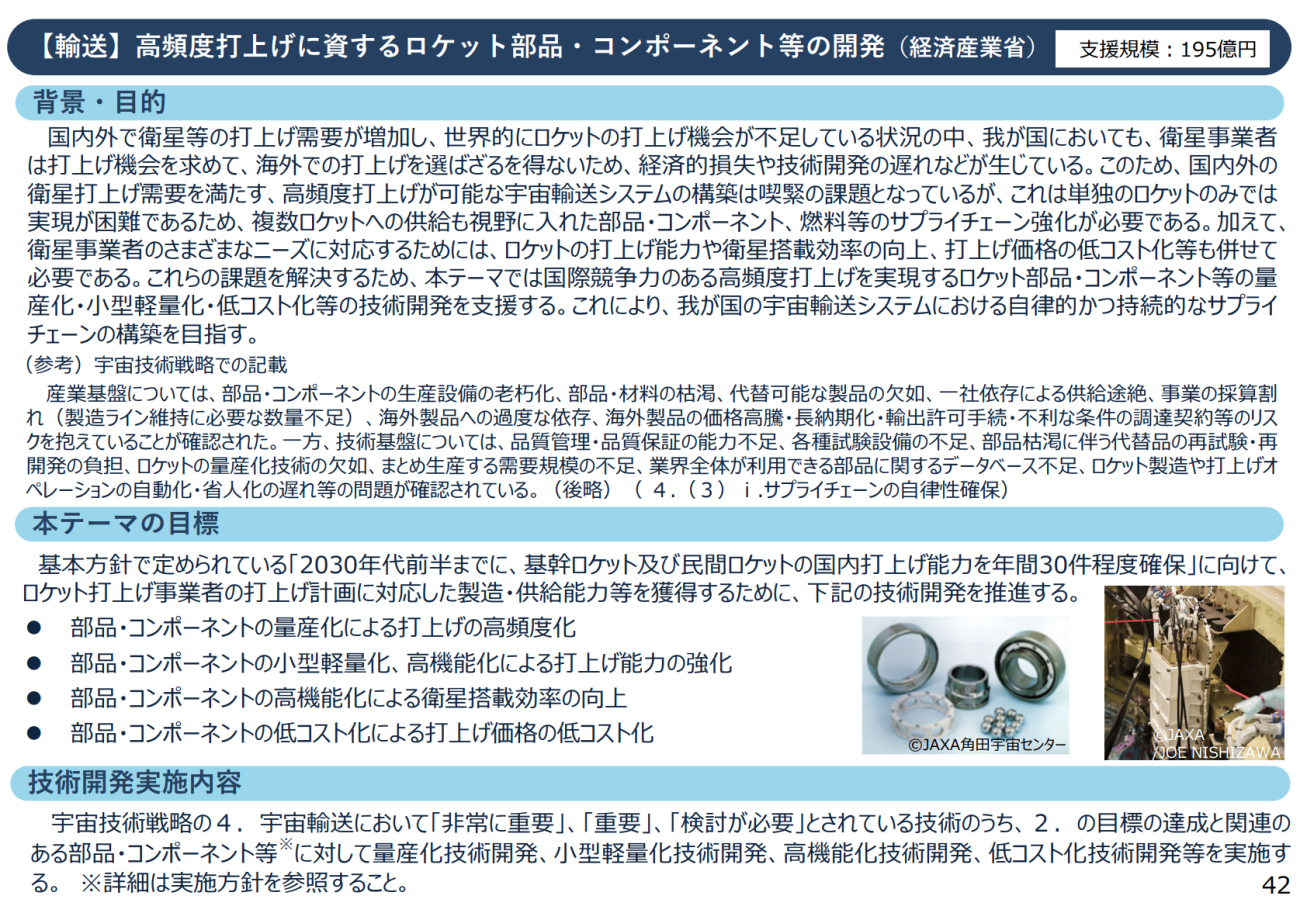

ロケットや衛星の開発はこれまでも進めてきたものの、製品化して量産しようとすると、その部品や製造プロセスそのものが課題になっているというものがあります。また、実際に宇宙に届けるまでに地上でも実験をしなければならないが、その実験設備そのものが老朽化していたり……といった課題があるということで、そのようなボトルネックを解決するためのテーマが増えています。

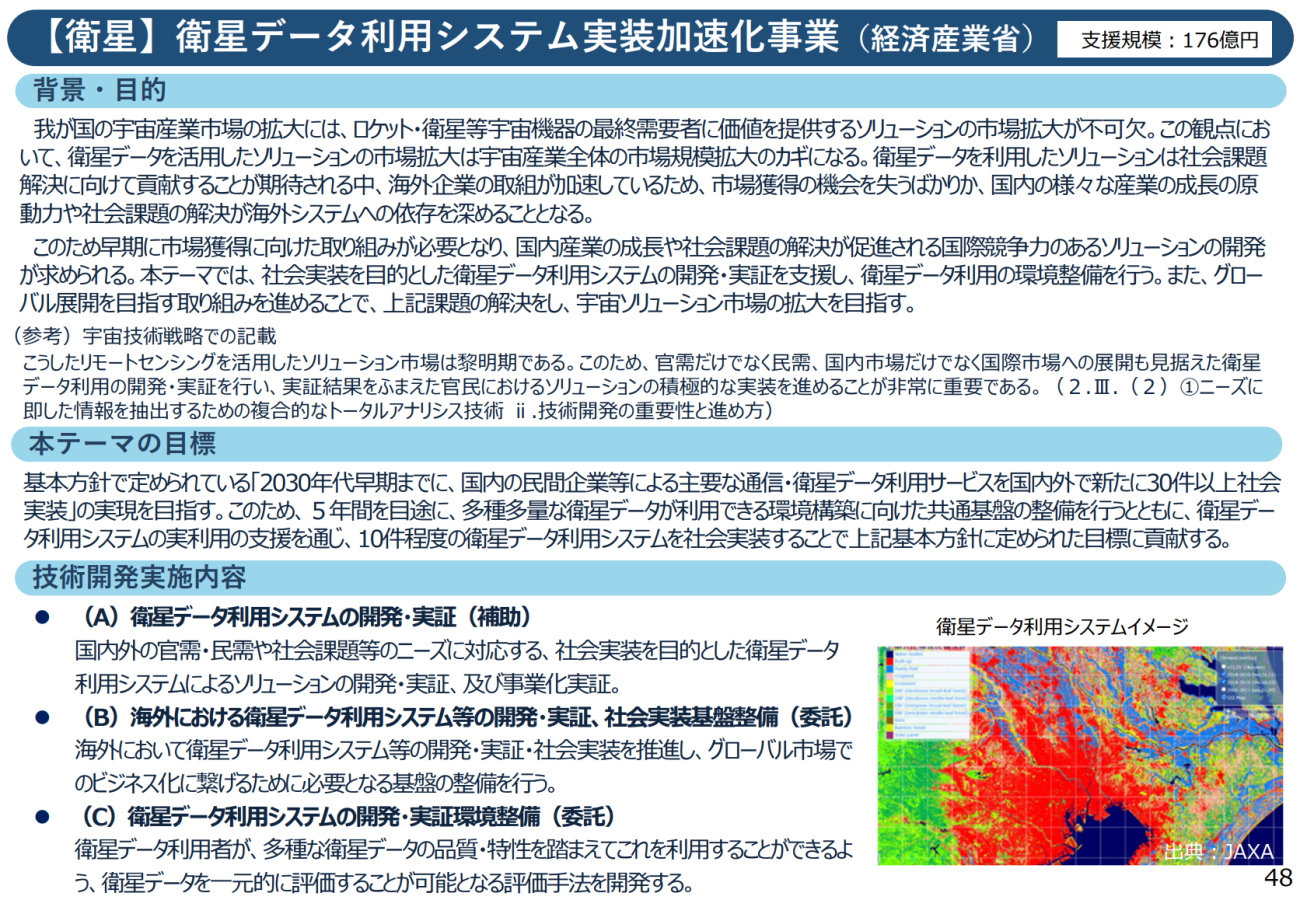

猪俣:また、宇宙技術の開発が何に使われてどうなるのかということも重要です。サービス化にまでいたって初めて国民生活の方々に役立つものでありますので、税金を使って実施する以上は「企業や個人がやりたい」と声をあげるだけではなく、何か製品やサービスをより良いものにしていかなければなりません。

猪俣:これは様々なサービスがあるかと思いますので、何かを決め打ちをしているものではありません。どんなサービスでどのような市場を取ろうとしていますか、ということが明確で技術開発を行いたいという応募をお待ちしています。

宙畑: 「革新的衛星ミッション技術実証支援」という技術開発テーマには「将来的に大きな市場を獲得できる可能性を有する先端的・革新的な衛星サービス」という言葉があります。どのようなアイデアが良いニーズがあると考えられていますか?

猪俣: これはさまざまで、何か一つのものさしだけでは測れないと思います。

「こういうことが衛星でできたらいいね」というアイデアだけでは実現が難しいのが実情です。実際に海外ではサービスにつながっているとか、あるいは衛星以外を用いている既存のサービスで一定規模の市場があるなど、経済学的な視点での評価は入ると思います。

ただし、単純に経済だけではなく、道路や水道管といったインフラのような国民生活にどれくらい良いものになるのかという観点も評価につながります。ですので、そこは実際に出てくるアイデアと、それがどれくらいのソリューションに本当につながるのかといったところになろうか、と思います。

宙畑:非宇宙業界の方がニーズを提示して技術開発テーマに応募することも想定されているのでしょうか?第1期の「衛星データ国際展開」では宇宙系ソリューション企業からの応募のみだった印象ですが、課題を持つユーザーとなり得る企業からの応募にも期待はありますか?

猪俣: もちろんです。現時点で衛星データの解析をやるために研究者を雇うということは、ユーザーとなり得る企業にとっては難しいでしょう。宇宙戦略基金を通じて、そのような異分野企業×宇宙技術のコラボが生まれてほしいと思っています。「宇宙技術で自社の課題を解決したい」という企業が、AI解析企業などと組んで応募してくれる形は非常に望ましいですね。

宙畑:また、文部科学省の技術開発テーマについて、第1期は「SX研究開発拠点」となっていたものに続き、第2期では「宇宙転用・新産業シーズ創出拠点」や「SX中核領域発展研究」とTRLの低い技術開発についても拡充された印象があります。

猪俣:第1期ではSX研究開発拠点には56機関の応募があり、非常に人気の高いテーマとなりました。今回の第2期ではテーマの趣旨を変え、より新しい分野の非宇宙企業にも参画いただきたいと考えています。総じて、今までよりもいろんな方々に応募しやすいように大きなテーマを設けて、より様々な方々から提案していただきたいと思っています。

(3)各省庁の役割と技術開発から産業化までの橋渡し

宙畑:宇宙戦略基金は、文部科学省・経済産業省・総務省が技術開発テーマを公募しています。それぞれの連携についてもお話を伺いたいと思います。まずはあらためて各省の役割分担と「技術開発テーマの主担当領域」を教えてください。

猪俣: まず経済産業省は「事業化が早いもの」、つまり商業的に近い技術開発を担当します。そのためには、グローバル市場も視野に入れたサービス開発を進める必要があります。そのためには国内での衛星打ち上げ機会もしっかり確保しなければいけない……ということで、打上げインフラや資金循環も含めてTRLが高い事業創出手前の開発を推進したいのが経済産業省です。

文部科学省は、基礎的・先端的な研究開発や、国際的研究プロジェクトへの橋渡しが役割です。TRLが低いけれど将来ブレークスルーしそうな種を厳選して育て、いずれ経産省領域の応用研究へ橋渡す……そういう基礎技術の開発支援が文科省です。宇宙戦略基金でも第1期で文部科学省の技術開発テーマであったものも、今後は成熟してきたら経産省にバトンタッチ、支援がなくとも企業が自立できる状態になる、ということも考えられます。

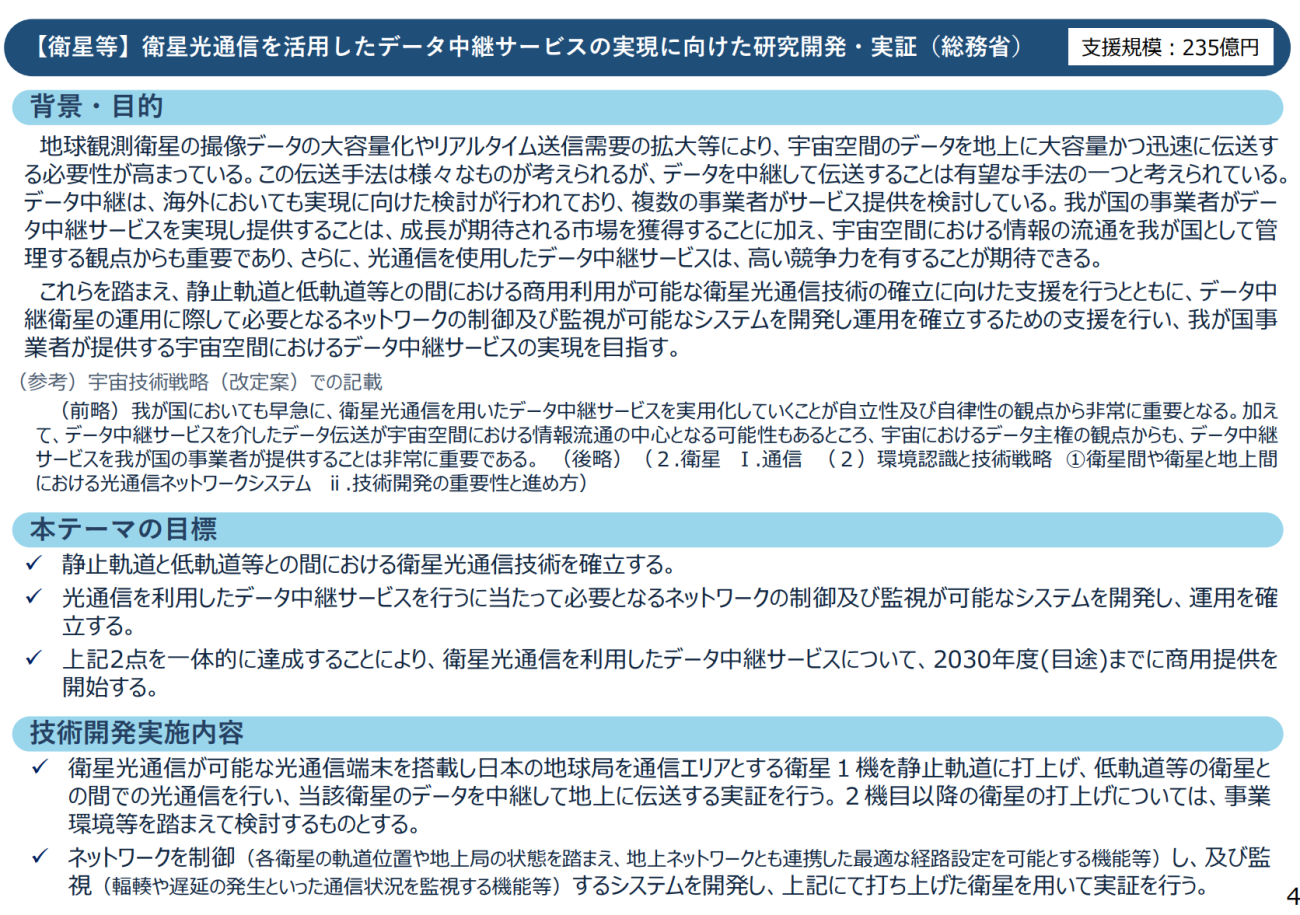

総務省はやはり通信です。第1期では経済産業省の所管で光衛星通信コンステレーション構想が採択されましたが、第2期では地上も含めた光通信ネットワークを総務省が担当しています。

猪俣: このように内閣府とともに3省庁がよく連携し、テーマが重複しないよう調整しています。

宙畑: ありがとうございます。将来的に農林水産省や国土交通省といった他省庁が所管に加わる可能性はありますか?

猪俣: 現時点ではありません。基本的にはJAXAを法律上所管する内閣府を含めた4府省で進めています。ただ、今後のニーズ次第ではありますが、農林水産省や国土交通省とも連携し「こういったニーズがある」とか「こういったことをやってほしい」というお話をいただいたり、防衛省の安全保障も含めてニーズの把握に必要な仕組みもとりいれています。

このように、予算を一緒に持つかどうかは別として、出口(サービス利用)の局面では関係省庁と密接に協力していますので、実質的には政府全体で取り組んでいます。今後も「横の連携」は常に意識してまいります。

宙畑:SX拠点などの文部科学省の技術開発テーマで生まれた技術を、実際にビジネスとして使えそうな企業に日本の中で情報共有や技術協力をスムーズに行えるような橋渡しのビジョンがあると理想的だと考えていますが、そのような予定はありますか?

猪俣:まず、大学や研究機関には、まだビジネスにはいたらないけれどもこの技術開発は非常に次の宇宙開発にすごく使えるようになるというようなもの、そういったブレークスルーを起こしていただきたいと考えています。

その上で、SX拠点はこれから作られていくということでありますので、得られた研究成果をどのように橋渡しするかというのを考えるのは、まだ時期尚早と考えています。今後、研究成果が出てきた場合に我々が橋渡しをしていくことがあるかと思いますが、それもまた個別のプロジェクトの進捗度合いによりますので、もう少し様子を見ていきたいと思います。

(4)アンカーテナンシーと持続的なビジネスモデルの構築

宙畑: 猪俣参事官は地球観測衛星のデータ活用におけるアンカーテナンシーを考える議論にも関わられていると伺いました。政府が衛星データを活用したサービスを利用し、マーケットを支える役割を担うという状態を目指すということだと考えていますが、その実現に向けて、現時点ではどのような課題があるのでしょうか?

猪俣: 内閣府が旗振り役となって関係省庁によるリモートセンシングタスクフォースなどで方向性を打ち出し、各省庁と調整しながら呼び水としての官需の創出に取り組んでいるところです。

関係省庁の努力があり、ここ2年ほどの間に、災害対応、国土管理、スマート農業、自然環境把握など、利活用の動きが加速しています。

しかし、現在は先進的な一部の取組といった性格のものが多く、農林水産省や国土交通省といった省庁が衛星データを本格的に大量に利用するというハードルは未だ高いと感じます。

タスクフォースに関する関連記事

政府、24年度からの3年間を「民間衛星の活用拡大期間」に。民間衛星データの積極調達・利用図る【宇宙ビジネスニュース】

宙畑: 官公庁が衛星データや宇宙技術を積極的に活用したいとなるためには、どの程度の実証レベルまで示されている必要があるのでしょうか?

猪俣:政府調達で継続利用するには実証段階でかなりの確度が求められると思います。役所が自らサービスを買うとなれば「そのサービスが実際にうまく機能していること」かつ「費用が見合うこと」が前提になります。

だからこそ、まずは基金等で実証を進め、使えるレベルまで精度を高めることが重要なのです。それが実現すれば企業も衛星やサービスを本格展開できますし、政府が買わずとも民間需要で回る可能性も出てきます。

宙畑:農林水産省や国土交通省のSBIR(中小企業技術革新制度)においても衛星データを活用した技術実証のテーマがいくつかありました。

宙畑:宇宙戦略基金だけでなく、そのような事例が増え、確度の高いサービスが今後生まれてくることが重要だということですね。

一方で、2024年度は水道管の漏水リスクを判定する技術の認知度が非常に高まりました。しかし、技術実証については、今後の検証が必要な点も多く、まだ発展途上の技術であると考えています。こうした状況にある事例については、どのように見ておられますか?

猪俣: 衛星で地中を透視して漏水箇所を完全に特定……というのは難しく、現状は確率論的なアプローチになるため、「絶対に特定できるのか?」という懸念は残るものだと考えています。ただ、職人が日夜歩き続けて点検する方法とコストを比較すれば、衛星を使うという余地が生まれているのだろうと思います。また、水道管の漏水リスク把握に限らず、他にも道路のひび割れ検知や農地のモニタリングなど、衛星でできそうなことはいろいろ考えられます。

そのうえで、鍵となるのは、解析企業が手頃な価格で使いやすいソリューションをどこまで提供できるかです。既存の地上手法とのせめぎ合いもあるなかで、海外も視野に入れてそうした宇宙技術がビジネスチャンスにつながるかを宇宙戦略基金で検証していきたいと思ってます。

(5)宇宙戦略基金を通じて日本の宇宙産業が目指す姿と技術開発テーマの目利き

宙畑:宇宙戦略基金を通じて、日本の宇宙開発・宇宙産業が目指す姿とはどのようなものでしょうか?

猪俣: 宇宙戦略基金はあくまで研究開発や実証のためのものであり、民間企業による商業化まで全てを支援するわけではありません。

もちろん、防衛省の通信衛星や、内閣府の測位衛星「みちびき」といった、政府が広くあまねく公平に提供する必要のあるサービスや安全保障上必要なもの、また、デジタルインフラの整備は政府主導で継続していく必要がありますが、それ以外の分野では民間主導でビジネスとして成立していく必要があります。

これから多くの方に使われる宇宙技術を活用したサービスが生まれ、それらのサービスが「実は基金で生まれた技術が基盤となっているんだよ」と言われるようなもので、結果として税収が増えたり、雇用が増えたりしていくということが自律的に回っているというのが望んでいる姿です。

逆に、宇宙戦略基金で支援したにもかかわらず、「結局どうなったんだろうね」と言われるのが一番良くない状態です。そのためには受け身にならずに定期的にステージゲートで評価していって、加速するものは加速し、軌道修正していくものはしていく。そういったことが重要かと思います。

宙畑: 例えば、Googleが巨大企業に成長した背景には「米国には安全保障目的のセキュア通信技術開発があり、それを検索エンジンに巧みに転用したからだ」という考えを聞いたことがあります。

宇宙戦略基金で設定されている技術開発テーマも大きな成果の創出につながると理想的だと思いますが、その目利きは非常に難しいと考えています。どのようなポイントが重要でしょうか?

猪俣:結局は、ある課題を普遍化して、「それは他にも使えるし、実はここにも使える」「それいいね」と、世界で標準化ができるのかというのがポイントなのだと思います。

そして、そのような事例が現時点ではどうしても海外で起きやすく、様々な複合的な要因があると思います。

例えば、アメリカではDARPA(米国国防総省の下部組織である国防高等研究計画局)がインターネットの起源でもあるように、実は政府が主導しているのもあります。こうした技術が実は産業にも使えて「俺のお金100億円使って今すぐやれ」と資金を出すエンジェル投資家がアメリカに多いというのもひとつの要因かもしれません。

宙畑:イーロン・マスク氏の場合は自身で稼いだお金を投じてSpaceXを立ち上げていました。

猪俣:正直なところ、宇宙開発戦略推進事務局に着任する前は、宇宙ビジネスは単なる「お金持ちの道楽」だと思っていました。

猪俣:ただ、SpaceXがあれほどの企業にまで成長するとは、おそらくNASAでさえも思ってはいなかったでしょう。それでも、SpaceXのような事例が生まれるシステムがアメリカにはあるんだなと思います。

その上で、アメリカのインターネットサービスのように、日本の防衛省や今回の宇宙戦略基金を起点として、新たな技術が生まれ、民生分野でもグローバルスタンダードとして活用されるような展開が実現するかどうか、そんな技術開発のテーマ設定ができるかは、「運」の要素もあるでしょう。

今後、そのような技術が生まれてくることを期待していますが、私たちの立場(宇宙開発戦略推進事務局)としては、資金を提供して技術の目利きを行う役割にとどまります。ですから、そうした成果が実際に現れるかどうかを、私たちだけでコントロールすることはできないと思います。

宙畑:技術開発の目利きの難しさがあるということはもちろんのこと、現時点で宇宙開発に携わっている人に限らず、技術開発をした後に関わる様々な関係者がどのような状態にあるかのタイミングや意思も非常に重要だということですね。そのようななかでどのような場を作れば運の要素を少しでも減らし、成果が生まれるのかについて宙畑編集部でも検証や行動をしたいと思いました。

(6)これから注目すべき日本の宇宙政策と宇宙政策の特殊性

宙畑:宇宙戦略基金以外で日本の宇宙産業を理想的な形にするために検討されている政策についても教えてください。

猪俣:一つは宇宙活動法の改正、制度面の見直しです。

現行の宇宙活動法は、新品ロケットを打ち上げて使い捨てる前提になっています。

しかし、SpaceXの登場以降、ロケットの再使用が進みコストが大幅に下がりました。またサブオービタル(弾道飛行)のように「宇宙空間で実験して戻ってくる」ビジネスも出てきています。ところが、日本の現行法では再使用ロケットやサブオービタル実験の許認可制度がありません。

実際に「将来やりたい」というスタートアップも出てきていますから、そうした新しい宇宙ビジネスを可能にする法制度を整えるべく、現在法律の見直しに向けた作業を進めています。関係審議会で議論が進んだところで、できるだけ早期に実現させたいと考えています。

もう一つは準天頂衛星システム「みちびき」です。現在は5機体制ですが、将来的に11機体制を目指しています。

猪俣:7機体制になればセンチメートル級測位が安定的に提供できる他、仮にどれかの衛星が壊れたとしても安定して運用が続けられる状態になります。準天頂がフル稼働すれば、スマート農業や自動運転など様々な新ビジネスに直結します。この高精度測位インフラをもっと使ってもらうことも、国として重要な施策ですね。

他にもありますが、大きなものはその2点でしょうか。法律・制度面からビジネス環境を整え、インフラ面では準天頂衛星など公共財を提供しつつ、それを民間の皆さんに存分に活用してもらう。宇宙戦略基金と合わせ、多方面から日本の宇宙産業を底上げしていきたいです。

宙畑: 最後に、日本の宇宙政策の特徴について感じるところはありますか?デジタル政策、AI政策、GX(グリーントランスフォーメーション)など他分野と比べ、宇宙政策ならではの特殊なポイントがあれば教えてください。

猪俣: 宇宙政策の特徴は、関係する政策課題の幅がとにかく広いことですね。安全保障にも関係するし、経済成長にも資するし、基礎研究にも通じるし、法改正もあるし、政府予算も大きく関係がある……言ってみれば政策課題が全部入りの政策領域なんです。私自身、これまでの経験を全部駆使して業務を遂行しています。

また、SpaceXのようないち企業がNASAと契約を結び、けた違いにロケットを打ち上げて(宇宙産業界を)リードしているという点においても、他の政策分野ではそのような事例はないのでそれも非常に特殊ですね。

宙畑:ありがとうございます。今回のインタビューを通して、宇宙戦略基金と宇宙政策について、非常に多くのことを学び、考えるきっかけをいただきました。宇宙戦略基金やその他日本の政策からどのような技術が産まれ、どのような新しいサービスが生まれるのか、非常に楽しみにしています。