宇宙産業に関する政府支援プログラムと予算の割り当てまとめ~宇宙戦略基金、SBIR、スターダスト、Kプログラム~

現在、日本政府が積極的に推進する宇宙技術開発支援について、その目的と全体像、カテゴリ別の支援状況、今後注目のポイントをまとめました。

10年1兆円という過去に類を見ない大規模な技術開発支援「宇宙戦略基金」に注目が集まっています。2023年度補正予算では、すでに総額3000億円が割り当てられ、各省庁がテーマ案を公表。22テーマに対して130件・247期間からの応募があり、すべての技術開発テーマで採択機関が決定しました。

また、2025年3月には、24の第2期技術開発テーマが設定され、総額3000億円が割り当てられています。採択課題数が第1期は50件程度だったことに対して、第2期は140件程度と倍以上になっていることも特徴です。宙畑では宇宙戦略基金が始まった当初に宇宙戦略基金の立ち上げや制度設計を担当する内閣府宇宙開発戦略推進事務局を取材した記事、第1期の採択を終え、その振り返りと第2期の技術開発テーマの狙いを伺った記事それぞれを公開していますので、こちらもぜひご覧ください。

「10年で1兆円」宇宙戦略基金を知る、内閣府 宇宙開発戦略推進事務局への3つの質問

内閣府・宇宙開発戦略推進事務局に聞く―宇宙戦略基金 第1期の総括と第2期の狙い【政策からひも解く宇宙産業の未来#1】

「今がまさに正念場」「宇宙分野は自動車産業に次いで我が国の基幹産業となりうる」第118回宇宙政策委員会で語られた城内内閣府特命担当大臣の言葉

本記事では、「中小企業イノベーション創出推進事業(SBIRフェーズ3)」「宇宙開発利用加速化戦略プログラム(通称スターダストプログラム)」「経済安全保障重要技術育成プログラム(通称Kプログラム)」といった宇宙戦略基金以外の政府による宇宙産業に関する支援施策についても焦点を当て、現在日本で進む宇宙技術開発支援の全体像をまとめました。

本記事が宇宙産業の今と未来を考えるためのいち資料として参考になれますと幸いです。

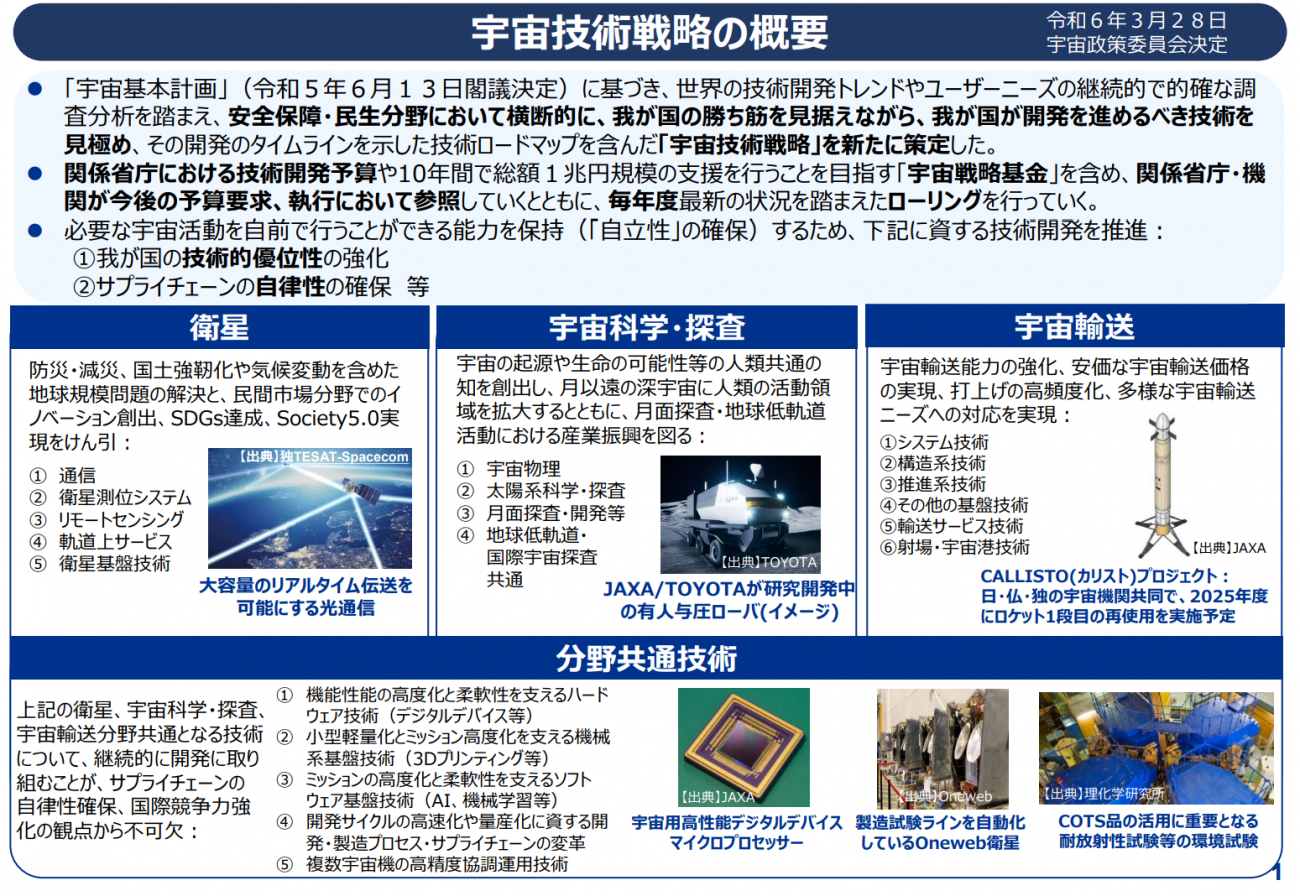

(1)宇宙基本計画に明記された目標と宇宙戦略基金の基本方針に明記されたKPI

まずは日本が宇宙開発を行うにあたってどのような姿を目指しているのかについて紹介します。

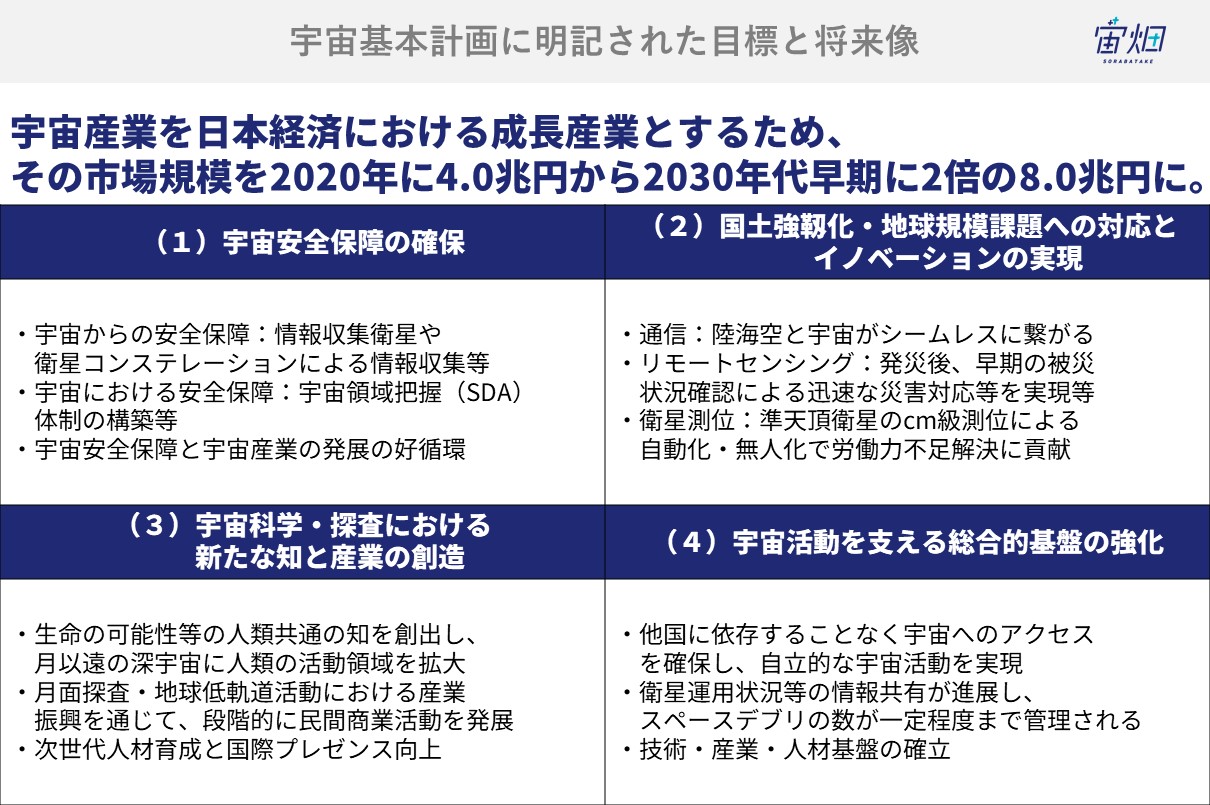

日本の宇宙政策を考えるうえで重要な意味を持つ、今後20年を見据えた10年間の宇宙政策の基本方針が記された宇宙基本計画(令和5年6月13日 閣議決定)には以下の通り、市場規模に関する定量的な目標が明記されています。

「宇宙産業を日本経済における成長産業とするため、宇宙機器と宇宙ソリューションの

市場を合わせて、2020年に 4.0兆円となっている市場規模を、2030年代の早期に2倍の8.0兆円に拡大していくことを目標とする。」

また、上記の定量的な目標と合わせて、さらに4つの状態目標を定めており、それぞれに将来像を明記しています(下記の図は概要をまとめたもので、詳細はこちら)。

では、宇宙戦略基金にはどのような目標が明記されているのでしょうか。

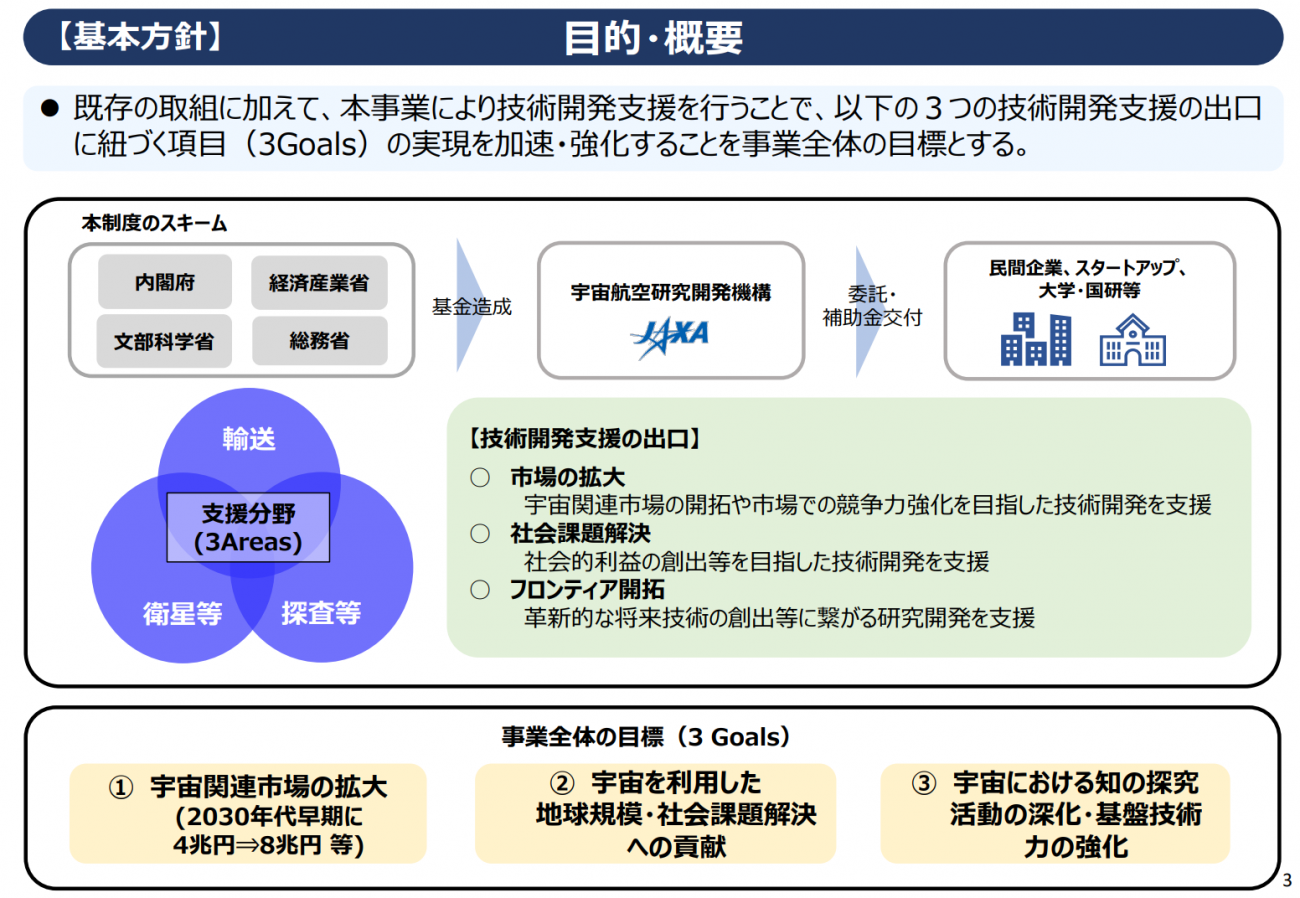

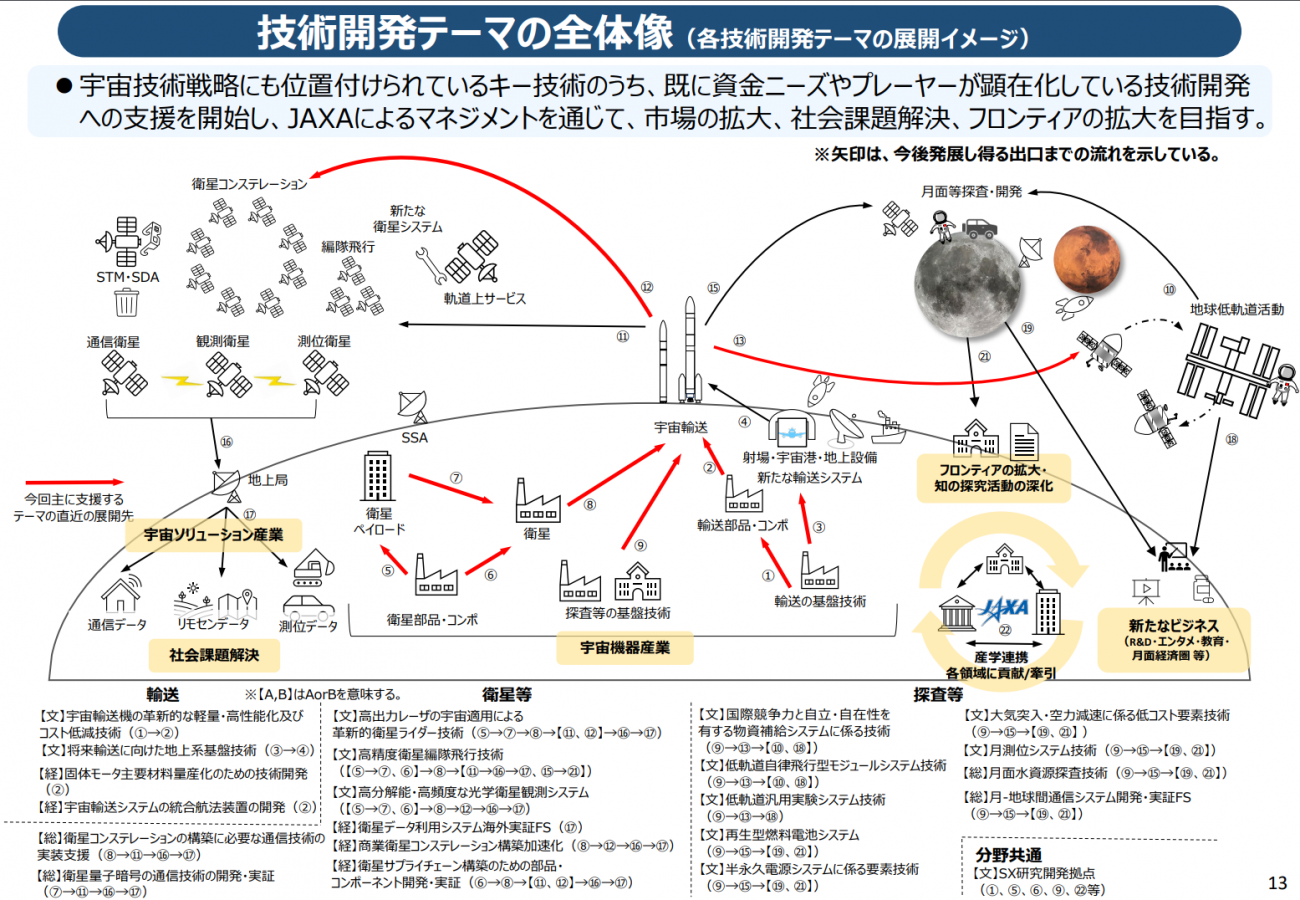

2024年4月26日に公開された「宇宙戦略基金 基本方針」には、「輸送」「衛星等」「探査等」の3つの分野において「市場の拡大」「社会課題解決」「フロンティア開拓」の3つの出口を定め、それらの出口に紐づく「宇宙関連市場の拡大」「 宇宙を利用した地球規模・社会課題解決への貢献」「宇宙における知の探究活動の深化・基盤技術力の強化」の実現を加速・強化することが事業全体の目標であると記載されています。

そのうえで、目標達成に向けて、事業全体のアウトプット(支援件数等)や短期~長期のアウトカム(各技術開発テーマの進捗度、民間企業等によるビジネス・サービス、国のミッション等への展開数、論文数、特許取得数等)が設定され、定期的に進捗確認が行われるとのこと。

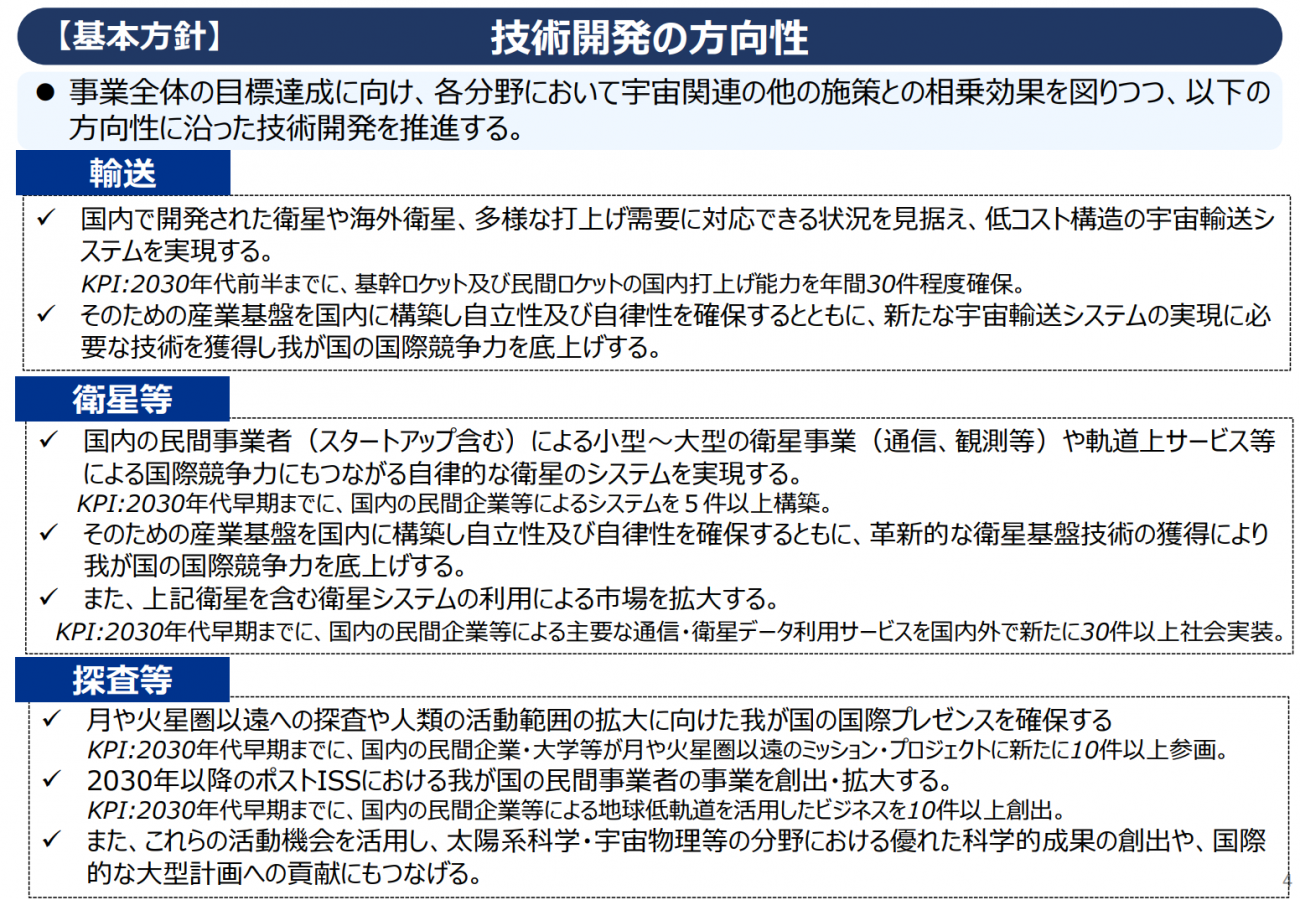

実際に、技術開発の方向性として「輸送」「衛星等」「探査等」の3つの分野でそれぞれのKPIが定められています。

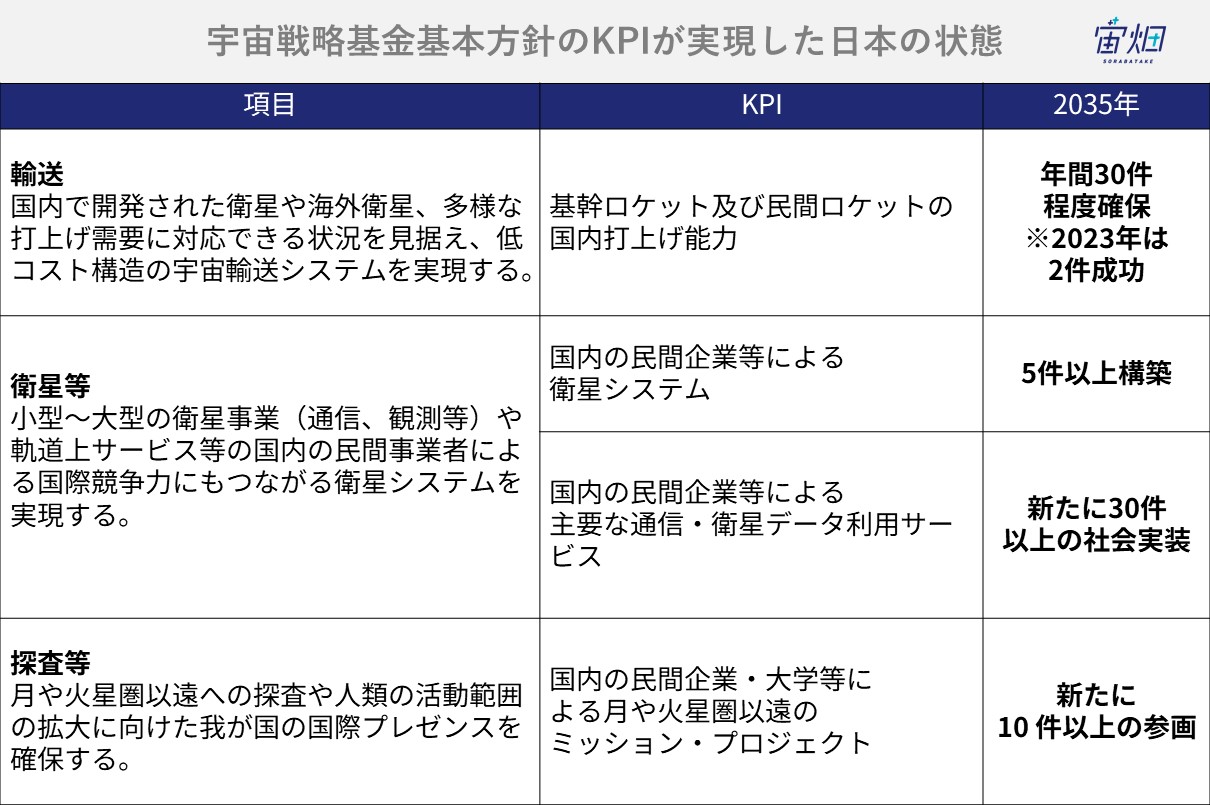

本KPIが実現すれば2035年までには日本における宇宙産業は以下のように変化を遂げていることになります。

次章では、宇宙戦略基金以外の政府支援プログラムとどのような宇宙開発技術に重点的に予算が投下されているのかについてまとめました。

(2)宇宙戦略基金だけじゃない、宇宙開発に関する政府支援と予算まとめ

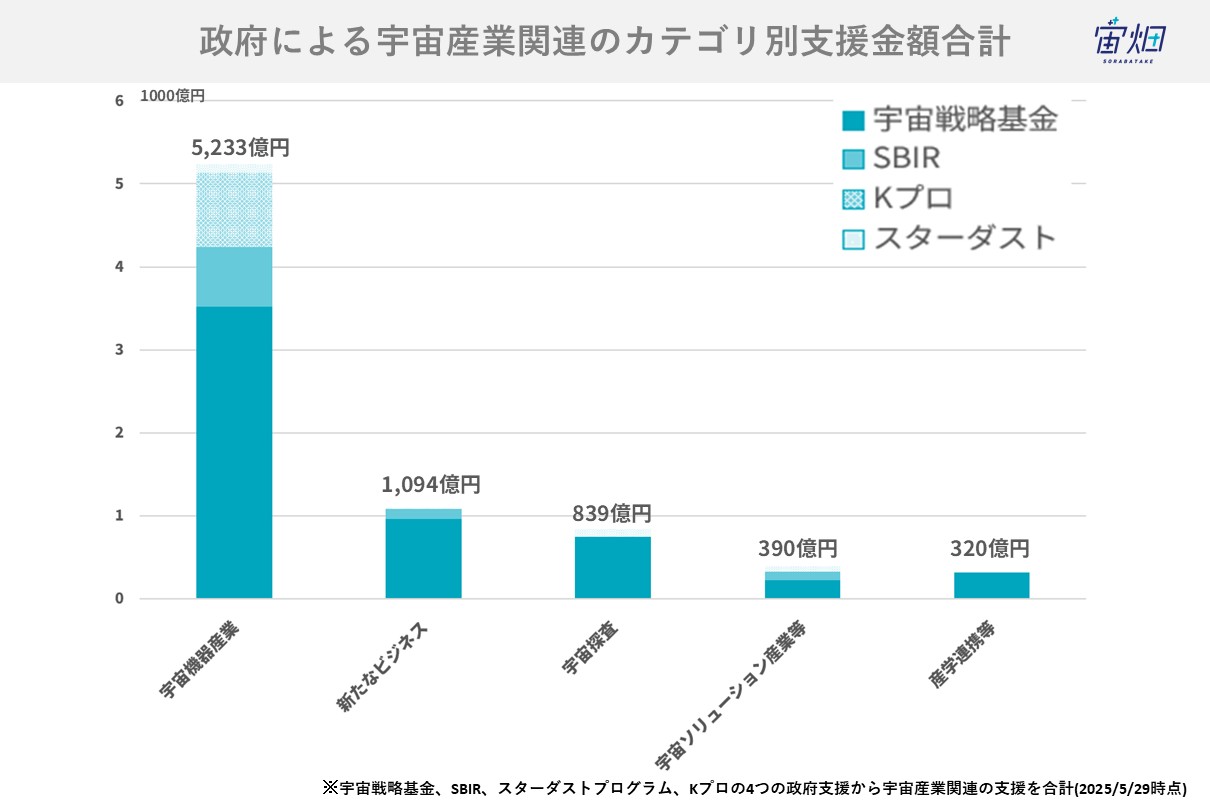

本章では、「宇宙戦略基金」に加えて「中小企業イノベーション創出推進事業(SBIRフェーズ3)」「宇宙開発利用加速化戦略プログラム(通称スターダストプログラム)」「経済安全保障重要技術育成プログラム(通称Kプログラム)」の3つの宇宙産業における政府支援プログラムを合わせて4つの政府支援施策について、それぞれどのような宇宙開発技術支援に予算がついているのかをまとめた結果を紹介します。

2025年6月1日時点で各プログラムでどのような宇宙技術開発にいくらの予算がついているのかをプロットした表は以下になります。

本データは簡易版となっており、支援年数やその他目的と合わせてまとめたスプレッドシートを閲覧したい方は宙畑の問い合わせフォームからご連絡をいただけますと幸いです。

※なお、今回調査対象である4つの政府支援施策以外にも「S-Booster」「NEDO懸賞金プログラム」といった政府が主催するビジネスアイデアや技術コンペ、その他実証支援プログラムが存在するほか、通常の宇宙関連予算についても各省庁が発表しているものがありますので、興味がある方はぜひそちらもご覧ください。

では、さっそく政府支援の予算を合算した結果をいくつかの切り口で眺めてみましょう。

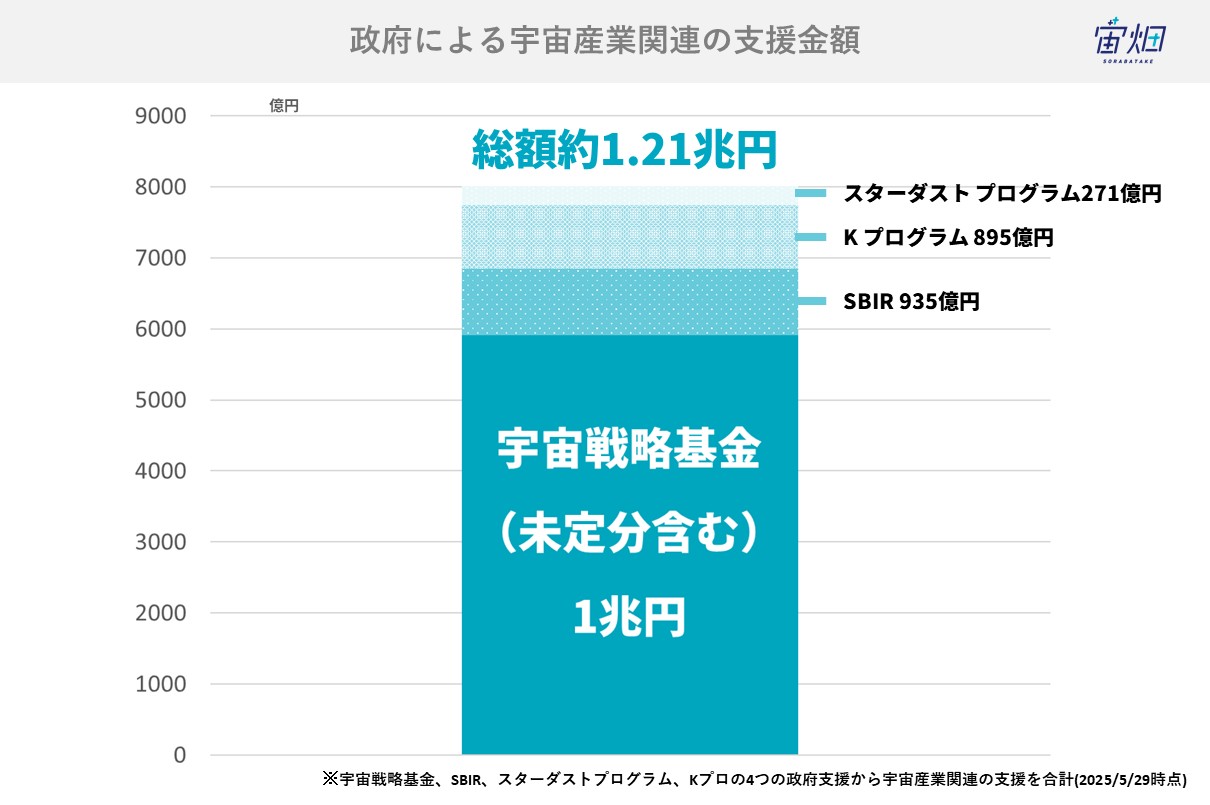

1.現時点で支援が決まっている予算の合計は約1兆2100億円、テーマ確定分は8000億円超

まずは現時点で4つの政府支援プログラムの合計予算を確認してみましょう。宇宙戦略基金のテーマが確定していない分も含めて合算すると、約1兆2100億円の政府予算の投下が上限として設定されていました。

すでにテーマが確定している予算のみに絞ると、8000億円超の予算がどのような宇宙技術支援に当てられるかが決まっています。

ちなみに約1.2兆円がどの程度の規模かというと、東京2020オリンピック・パラリンピックの大会経費の最終報告が約1.4兆円(組織委員会6404億円、東京都5965億円、国1869億円)だったようです。

では、宇宙開発への投資は実際に経済への好影響を生み出すのでしょうか? 少し古い文献ではありますが、欧州連合(European Union:EU)の地球観測プログラム「コペルニクス」について、政府による投資効果を計測した論文がありました。その論文によればコペルニクスに1ユーロを投資すると、1.39ユーロの宇宙産業における直接的な経済効果があるという結果になっています(そこからさらに他の産業への波及効果が生まれるため総合的な経済効果としてはより大きなものになる想定)。

もちろん、コペルニクスは地球観測プログラムであるため、すべての技術支援に上記の数値が当てはまるわけではありません。市場規模を4兆円から8兆円とするためにいくらの予算が必要なのかを正確に計算するのは難しいかもしれませんが、以下で示した予算の内訳に関する複数の観点から実際に市場規模に寄与したテーマはなんだったのかを5年後10年後に宙畑として振り返ることができればと思います。

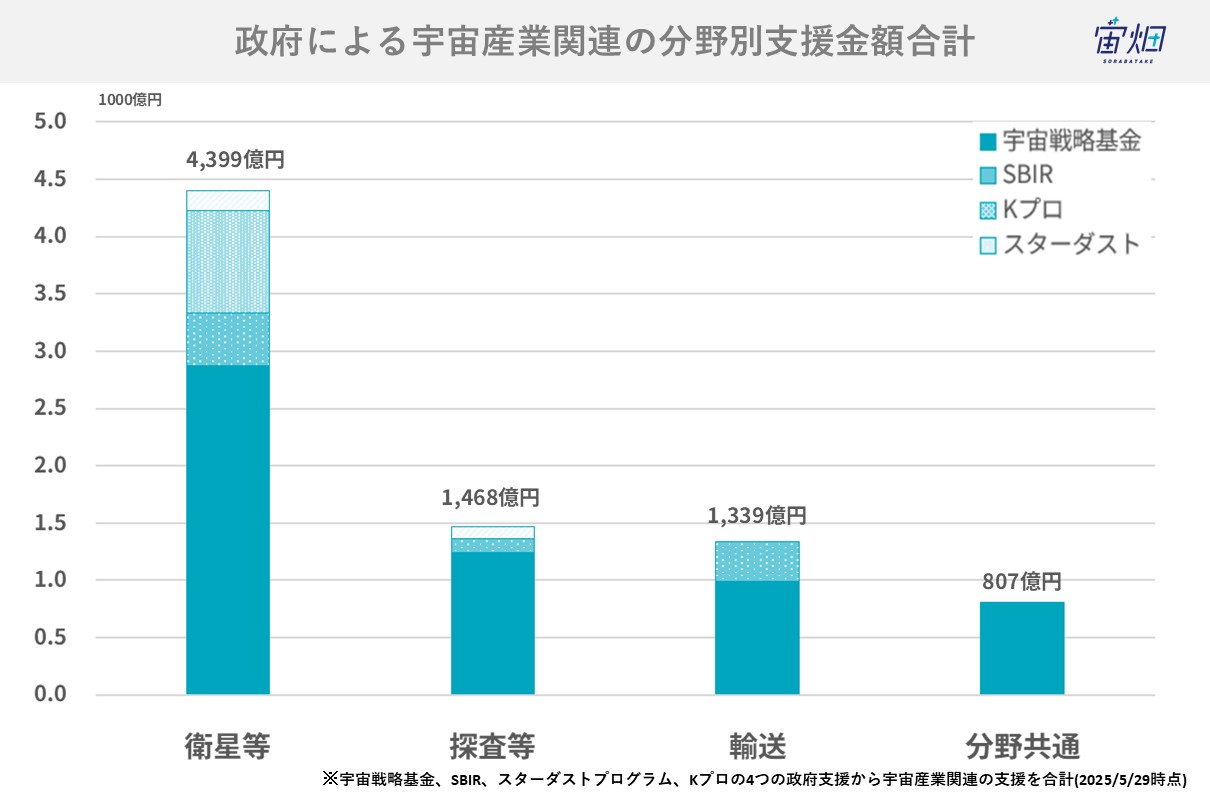

2.「輸送」「衛星等」「探査等」の予算の内訳は?

では、「輸送」「衛星等」「探査等」という宇宙戦略基金に示された3つの支援分野のうち、最も支援額が大きいのはどの分野なのでしょうか。宇宙戦略基金以外の支援プログラムについても宙畑で各支援内容に分野を割り当て、集計した結果が以下になります。

集計結果から「衛星等」に最も支援が集まっており、次いで「探査等」「輸送」が続いていることが分かります。

そもそもKプログラムとスターダストプログラムが衛星等に支援が寄っているということもありますが、宇宙戦略基金、SBIRと個別にみても最も支援が集まっているのが衛星等となっています。

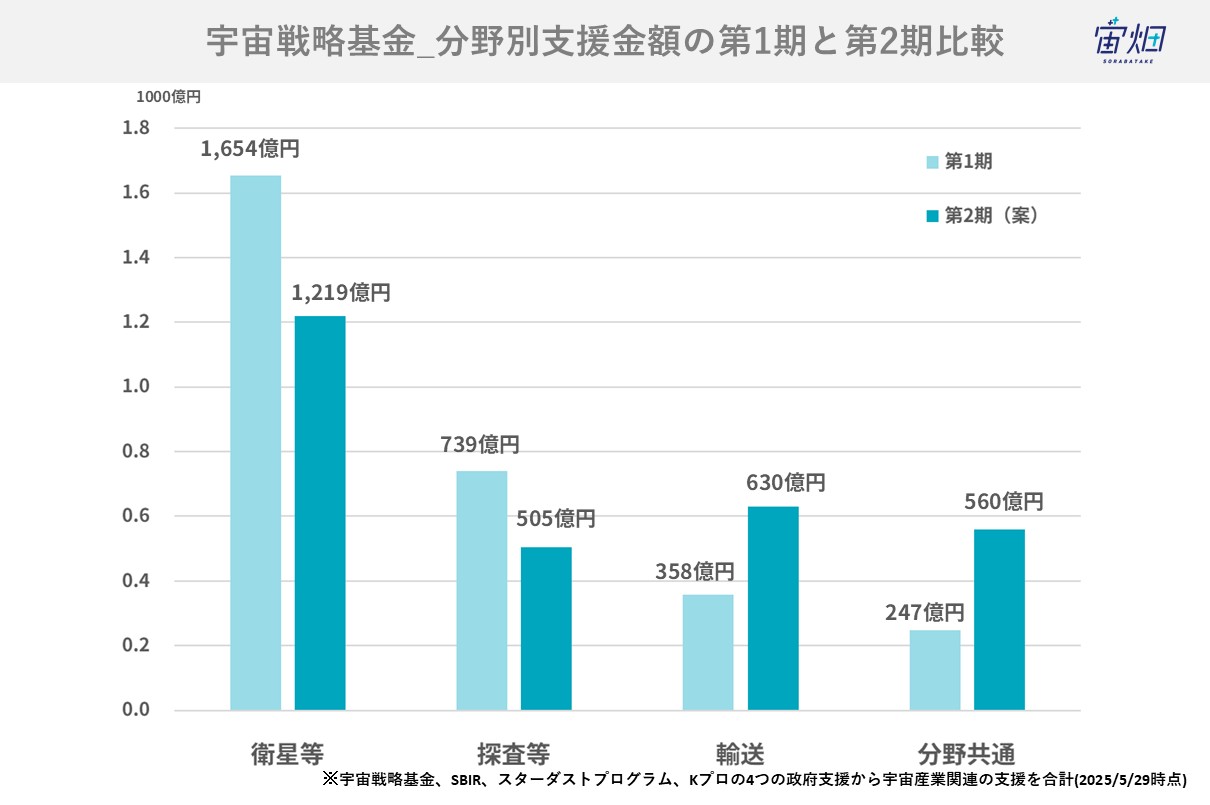

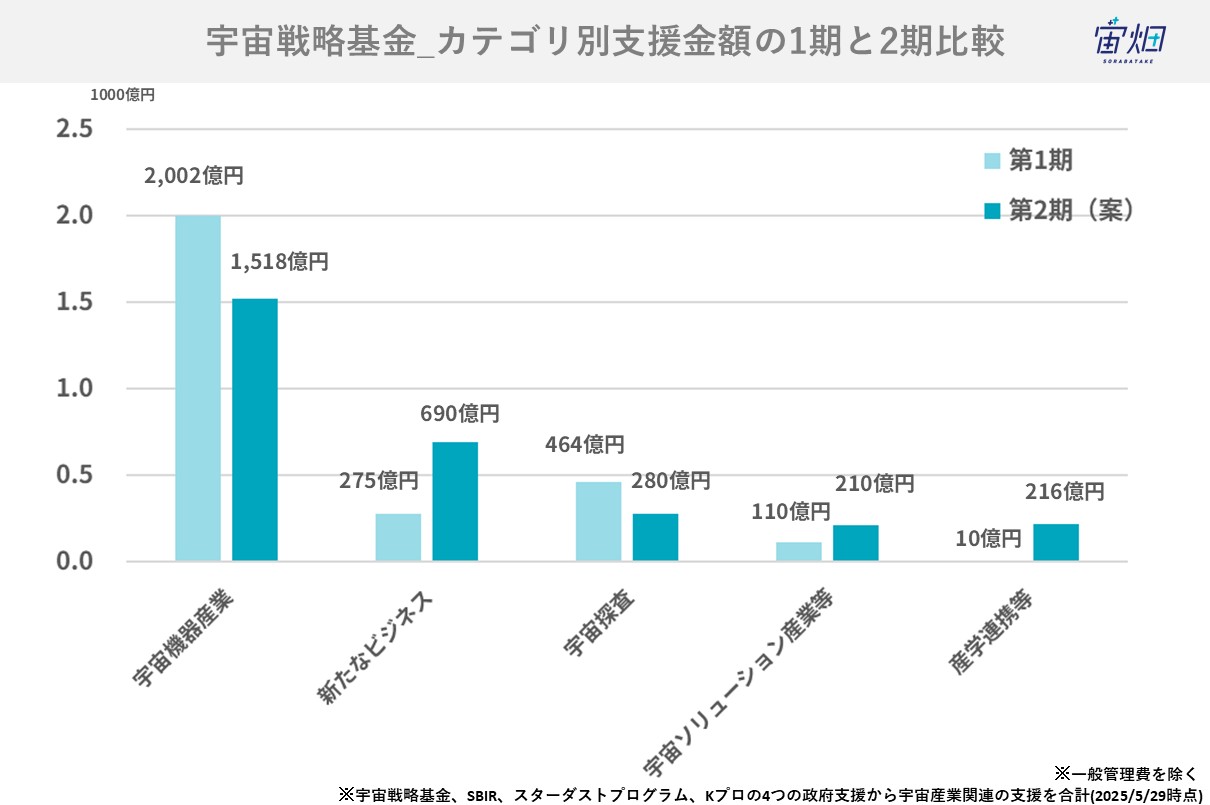

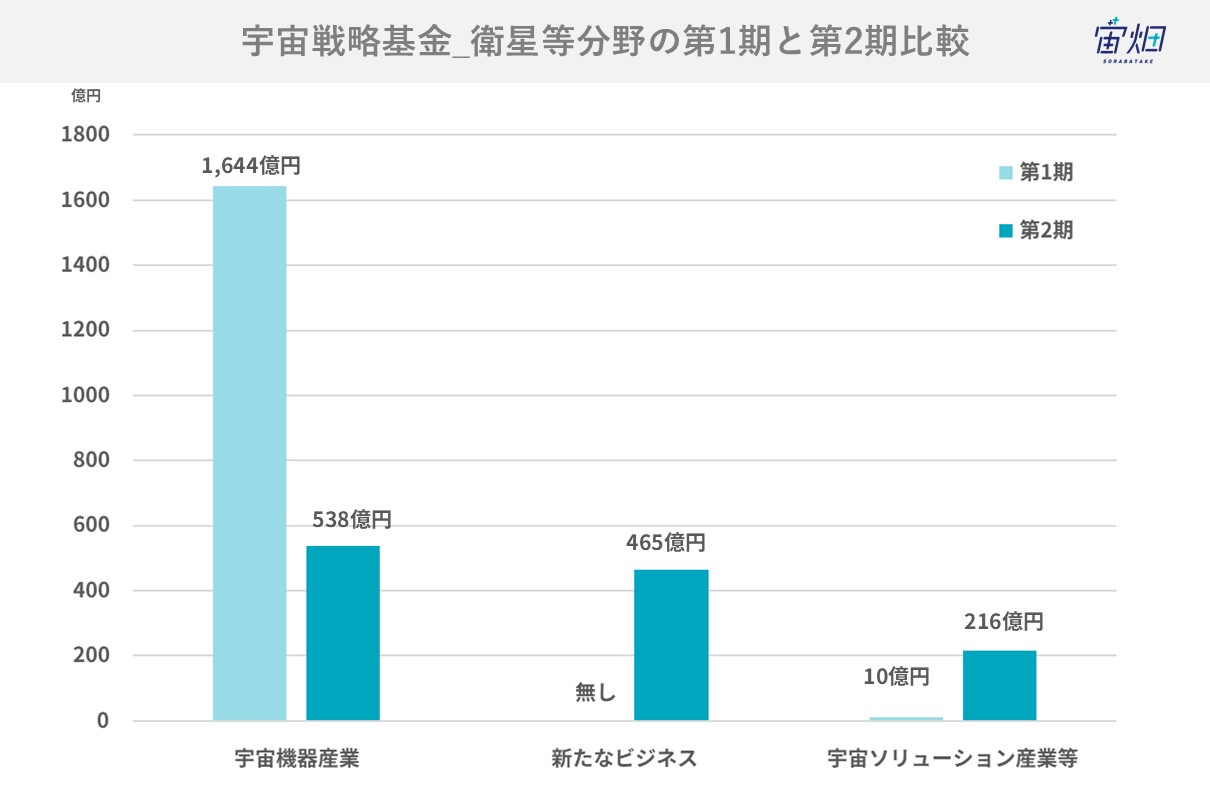

同じ条件で宇宙戦略基金の第1期と第2期の予算の割り当ての比較を行った結果は以下の通りです。

第1期と同様に「衛星等」に最も大きな予算が割り当てられていますが、「輸送」や「分野共通」に割り当てられた予算が増えていることが分かります。

3.バリューチェーン別に確認すると宇宙機器産業に最も多くの予算がついている

続いて、支援分野という観点ではなく、バリューチェーンのカテゴリ別に予算の割り当てを確認してみましょう。

バリューチェーンのカテゴリを考えるうえで、4月26日に公表された「宇宙戦略基金について(全体概要)」にある以下の資料を参考にしました。

上記の資料を参考に、各支援内容に対して「宇宙機器産業」「宇宙ソリューション産業・社会課題解決」「フロンティアの拡大・知の探究活動の深化」「新たなビジネス(R&D・エンタメ・教育・月面経済圏 等)」「産学連携 各領域に貢献/牽引」の5つのカテゴリを割り当てた結果を集計したのが以下になります。

集計結果から分かるのは、ロケットや衛星の開発、また、それらの宇宙開発を支える部品や基礎技術に関する「宇宙機器産業」に最も支援が集中していることが分かります。次いで「新たなビジネス(R&D・エンタメ・教育・月面経済圏 等)」「宇宙探査(フロンティアの拡大・知の探究活動の深化)」「宇宙ソリューション産業・社会課題解決」「産学連携 各領域に貢献/牽引」の順序で予算が投下される予定となっています。

第1章で紹介した宇宙戦略基金の目標の中でも「国内で開発された衛星や海外衛星、多様な打上げ需要に対応できる状況を見据え、低コスト構造の宇宙輸送システムを実現する。」「小型~大型の衛星事業(通信、観測等)や軌道上サービス等の国内の民間事業者による国際競争力にもつながる衛星システムを実現する。 」「月や火星圏以遠への探査や人類の活動範囲の拡大に向けた我が国の国際プレゼンスを確保する。」という3点をしっかりと国内で達成するという意図が見えます。

また、宇宙戦略基金の第1期と第2期の技術開発テーマの予算の割り当てを比較すると、新たなビジネスを創出するための予算が大きく増えている他、産学連携や宇宙ソリューション産業・社会課題解決の予算も第1期と比較して予算が増えていることが分かります。

2025年5月に公開したインタビュー記事「内閣府・宇宙開発戦略推進事務局に聞く―宇宙戦略基金 第1期の総括と第2期の狙い」でも、以下のようなコメントをいただきました。

「これから多くの方に使われる宇宙技術を活用したサービスが生まれ、それらサービスが「実は基金で生まれた技術が基盤となっているんだよ」と言われるようなもので、結果として税収が増えたり、雇用が増えたりしていくということが自律的に回っているというのが望んでいる姿です。」

宇宙戦略基金の第2期には、宇宙技術がどのように各産業や地球に住む私たちの生活にとって役に立つかという視点での技術開発テーマが増えたと考えられます。

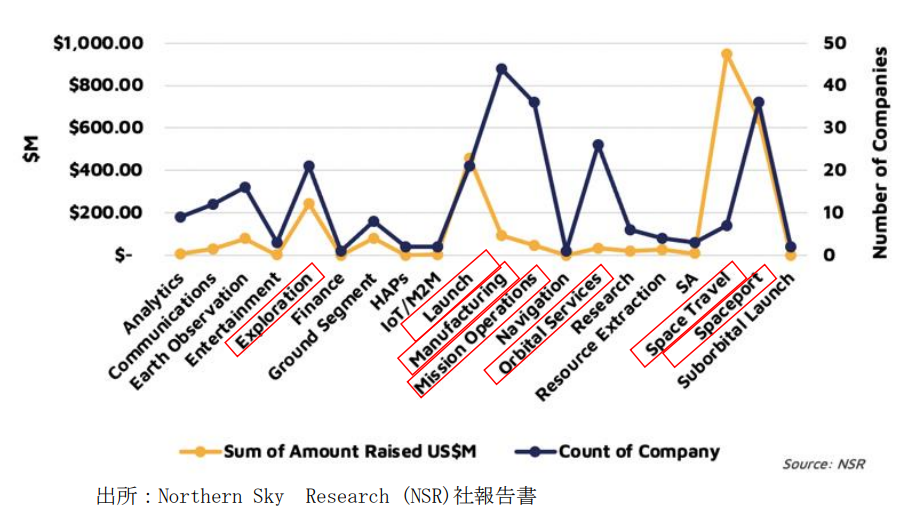

ちなみに、日本貿易振興機構(ジェトロ)が2022年3月に公表した「米国における宇宙政策・産業動向及び小型衛星市場の調査」の中ではNSRのレポートが引用されており、2000年から2020年に政府が民間に投融資したのは360億ドルで、その内訳についても以下のようにグラフでまとめられていました。

この結果を見ると最もお金が集まっていたのは有人宇宙、次いで宇宙港、輸送、探査という順番でした。

また、同レポートで興味深かったのは、NASAが宇宙法協定(Space Acts Agreement)を利用したインフラの商用化を積極的に推進していると言及していたこと。従来は開発、構築の全ての費用を負担して資産を取得・所有する「インフラ調達・保有方式」をとっていたNASAが、近年は自らインフラを所有するのではなく、民間企業の技術開発を支援し、インフラ完成後のユーザーになることを約束する方式を採用しています。

レポートには「新宇宙企業などによる宇宙産業の商用化を受けて、政府機関がこれを促進するために行う投融資の一環と理解でき、国家の直接的な予算投下には当たらない支援と言える。」とあり、単純な予算投下ではなく、最終的にその国が利用したいサービスのエンドユーザーとなるものに予算を割り当てられているという点は今後日本でも注目すべきポイントと言えるでしょう。

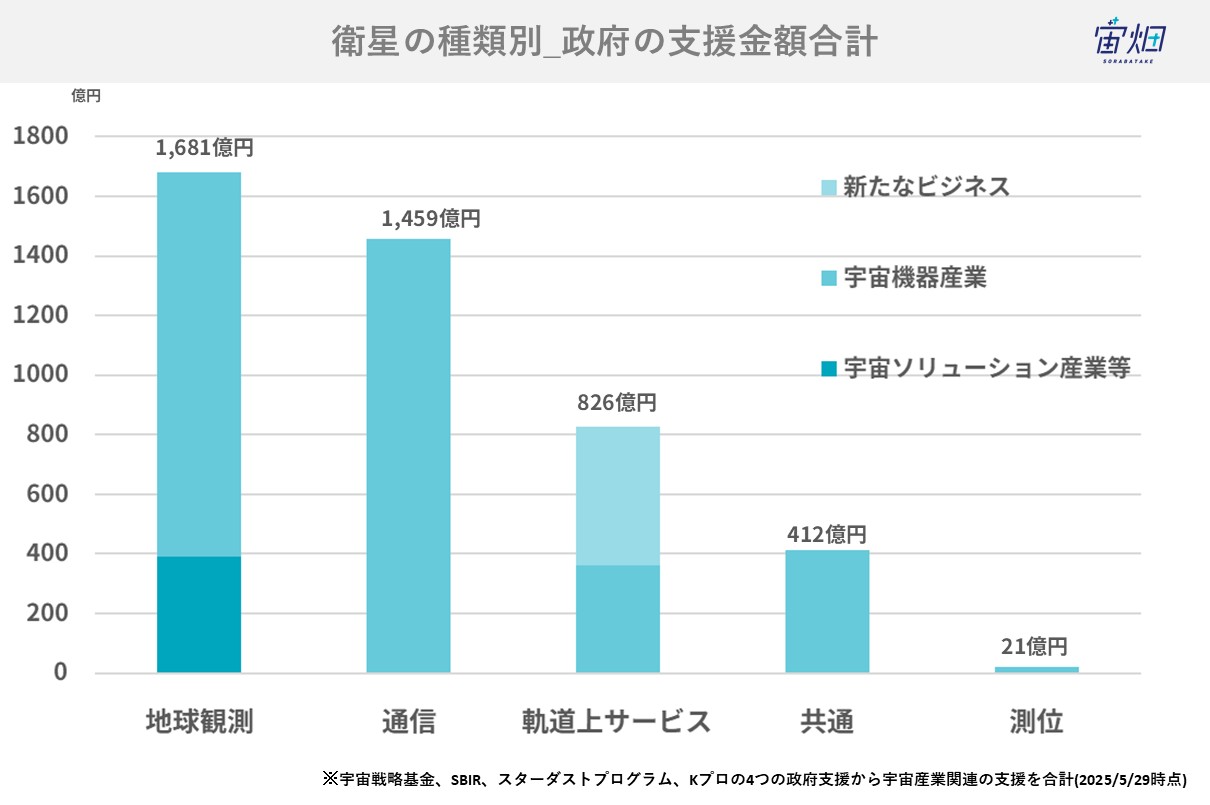

4.衛星等をさらに分解すると、最も支援されている衛星種別は地球観測

では、支援分野で「衛星等」が最も予算が多く、バリューチェーンにおけるカテゴリでは「宇宙機器産業」が最も予算が多かったことから「衛星等」を「地球観測」「通信」「測位」「共通技術(衛星の種別なし)」で分け、バリューチェーンのカテゴリでクロス集計するとどうなるのでしょうか。

その結果が以下になります。

まず、衛星種別で見ると「地球観測」に最も予算が集まっており、次いで「通信」「共通技術」「軌道上サービス」「測位」という順番でした。

「地球観測」は光学衛星、SAR衛星のコンステレーション構築に加えて、多波長やライダーなどの新しいセンサの開発に多くの支援予算が決まっています。地球観測衛星が取得するデータから、安全保障に加えて様々な産業への経済波及効果を政府が期待していることが分かります。

また、第1期では、地球観測の予算に焦点を当てると衛星そのものの開発や部品・コンポーネントといったいわゆるモノづくりに大きな予算が割り当てられていましたが、第2期には宇宙ソリューション産業・社会課題解決のためのソフトウェアにも大きな予算が割り当てられていることが分かります。

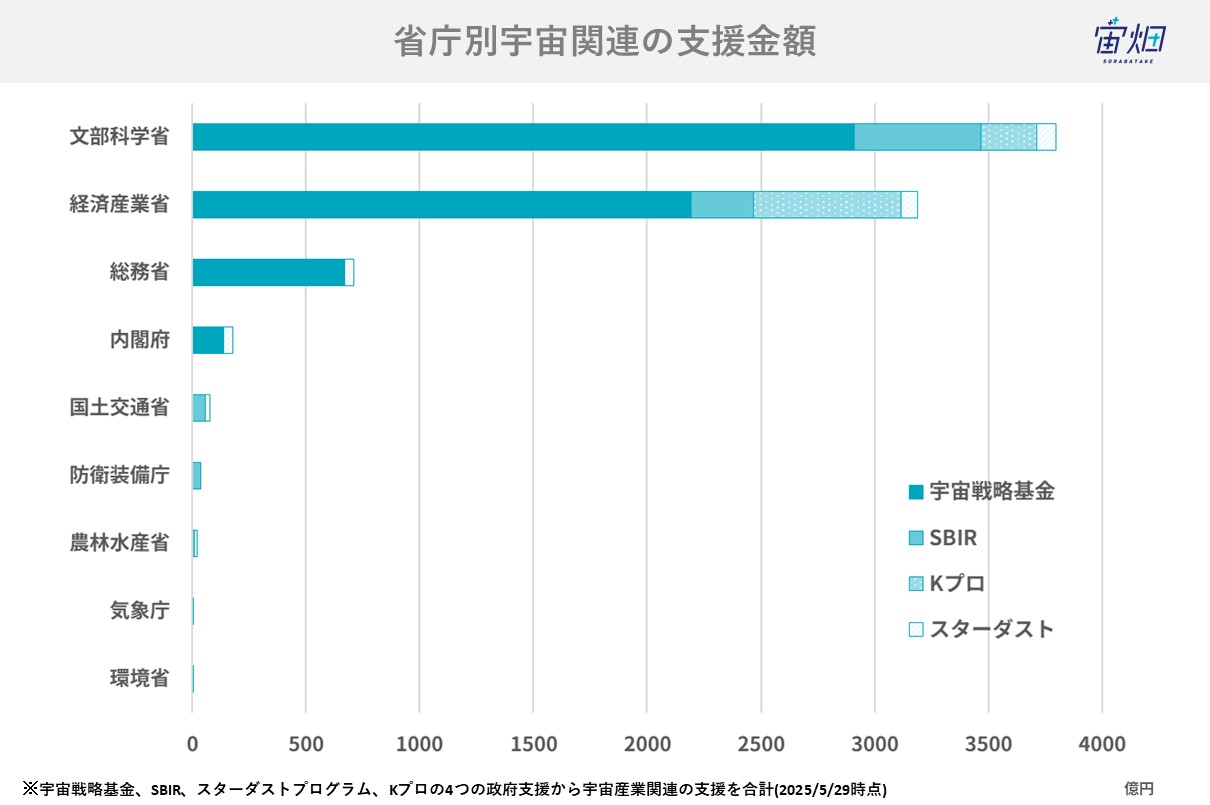

5.省庁別に見ると、最も予算がついているのは経済産業省

最後に、省庁別に政府支援の金額を集計してみた結果が以下になります。

文部科学省が最も多く、次いで経済産業省、総務省となっており、宇宙戦略基金の予算が決まっている省がTOP3となりました。

その上で、宇宙戦略基金が始まる前の令和5年度の宇宙関連予算は文部科学省が総計2,166億円、経済産業省が211.2億円だったことを考えると、経済産業省にも多くの予算がついていることは、市場規模を拡大するという宇宙基本計画に定められた目標を達成するという意思の現れと言えます。

一方で、国土交通省や農林水産省、気象庁、環境省といった、実際に衛星サービスを利用する省庁にも予算がついていますが、経済産業省や文部科学省と比較するとその予算額が少ないのがはっきりと分かります。

市場規模を拡大するという観点では持続的に衛星サービスを利用する省庁が実際に使いたい!と思えるサービスを生み出し続けることが重要です。その点、NASAの事例であげたような、利用省庁の予算が使いたいと思える予算を投下し、サービスまで育てるという視点も今後重要になるでしょう。

(3) 衛星データ利用で非宇宙産業や地方自治体の困ったを解決したい政府予算

では、上記でまとめた政府支援予算はすべて現在宇宙産業に参画している企業のみのための予算なのかというとそういうわけではありません。

特に、衛星データ利用については、その予算によってメリットを享受できる多くの対象は非宇宙企業や地方自治体です。

例えば、宙畑でも衛星データ利用事例については多くのインタビューを行っています。

・カゴメ「ケチャップ用トマトの栽培におけるベテラン農家の知識継承と生産性向上支援」

・タカスイ(漁業)「ベテラン漁師の技術と経験の継承による効率的な漁業支援」

・東京海上日動火災保険「自然災害発生時の浸水被害における保険金支払いの迅速化」

・九州電力「太陽光発電予測の精度向上による発電の最適化」

・神戸市「耕作放棄地の管理業務における見回り業務の工数削減<」

・世界銀行「地図がない国の地図情報の補完とモニタリング最適化」

その他、以下に利用事例をインタビューをまとめていますので、気になるものがあればぜひご覧ください。

上記は衛星データ利用事例としてすでに利活用が進んでいるものを紹介しましたが、衛星データ利用は人類の歴史から考えると利活用はまだまだ成熟しておらず「多くの方に使っていただき、これからの未来を良くするために活用を促進したい!」という状況で、ぜひ多くの方に衛星データ利用を検討いただきたいと宙畑としては考えています。

とはいえ気になるのは衛星データ利用にかかるお金の話でしょう。

宙畑では衛星データを購入する場合の金額について「日本全域で0円~38.87億円!? 衛星画像・データの価格まとめと今後の展望」でまとめていますが、衛星データの利用価格は無料で使えるものもあれば高額なものまでピンキリです。

そこで衛星データ利活用の推進については、今後も産業の拡大のために欠かせない要素と捉えられており、複数の政府支援が存在します。「NEDO Challenge, Satellite Data -農林水産業を衛星データでアップデート!-」もそのひとつです。

ぜひ、上記を参考に衛星データ利用やその他宇宙ビジネスへの参入について検討してみてください。検討の際に、宙畑や宙畑を運営するTellusへのお問い合わせも大歓迎です。

(4)今後分析してみたい政府支援の結果

本記事では、政府支援の予算について現状発表されているテーマとその予算の割り当ての可視化を行いました。

そのうえで、今後の目標達成に向けてどのような視点から様々な指標を追いかけられるとよいのでしょうか?

例えば、(計測方法をどのようにするとよいのかはひとまず棚上げして)宙畑としては以下のポイントが気になっています。

また、これから紹介する分析したい内容を考えるにあたって先日公開した記事「『10年で1兆円』宇宙戦略基金を知る、内閣府 宇宙開発戦略推進事務局への3つの質問」への多くのコメントに大変学びがありました。コメントいただいた皆様、ありがとうございます。引き続き疑問やご意見をいただけますと幸いです。

1.今回の投資額に対する経済波及効果

第2章で、欧州連合(European Union:EU)の地球観測プログラム「コペルニクス」について、政府による投資効果を計測した論文を紹介しました。欧州に限らず、NASAにも「Economic Impact Study (summary)」というレポートがあり、NASAの宇宙開発事業に対する経済効果分析が公表されています。

このように、政府が投資を行った結果を振り返り、次の政策に反映することはとても重要です。今回の政府施策についても定量的な効果検証が発表されることを期待しつつ、宙畑としてもなんらかの試算ができないか検討しています。

ちなみに、日本の宇宙政策・戦略における定量データの活用に関してはいくつかの検討が進んでいるようで、以下の記事で紹介しています。

【宇宙政策を学ぶ】政策の効果はどのように計測・評価する? 欧米の宇宙政策と成果の計測方法

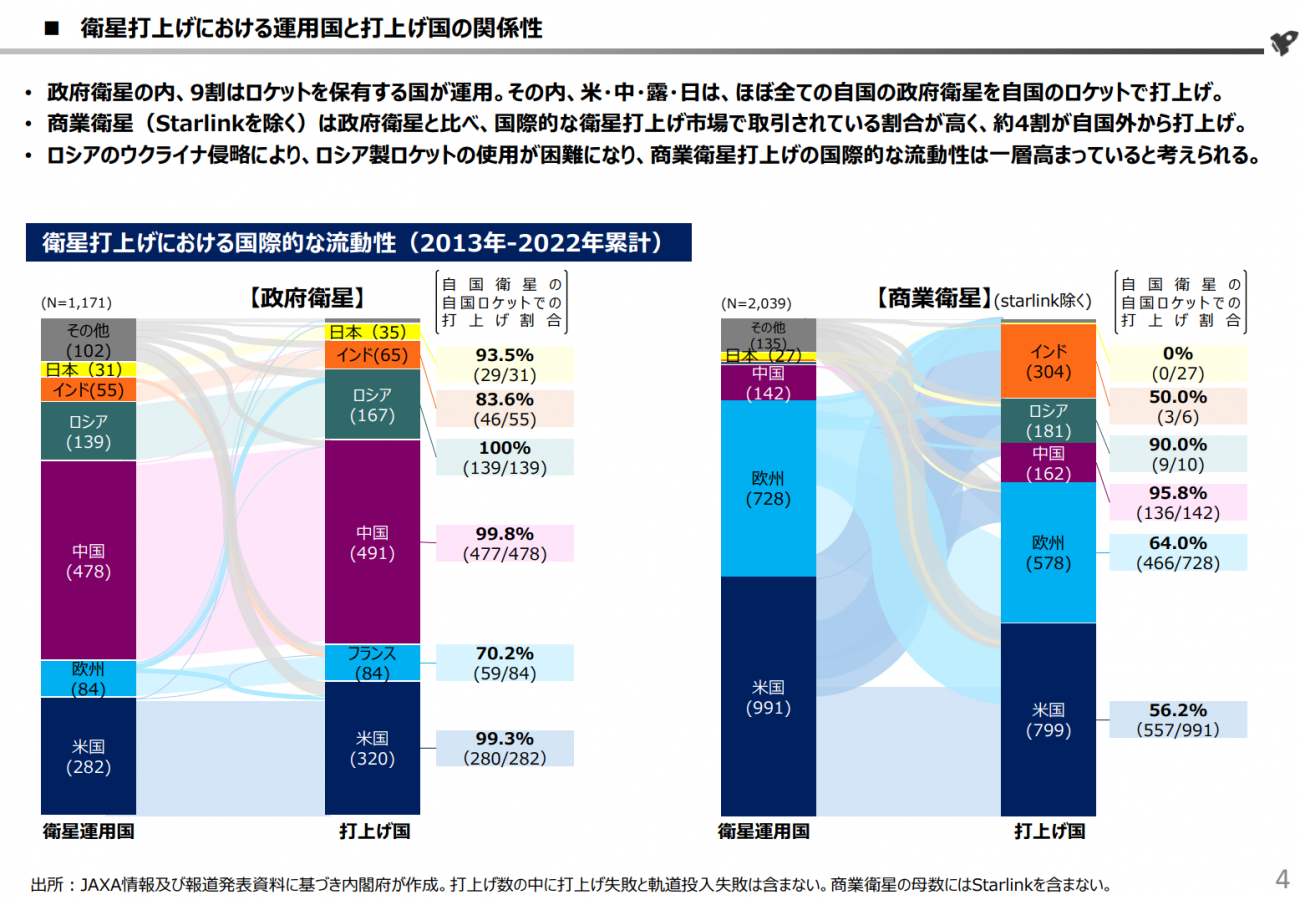

2.政府予算における海外発注比率の推移

2022年、日本からのロケットの打ち上げ本数は0本でした。また、日本の商用衛星開発企業は価格やその供給状況から海外のロケットを利用しているのが現状です。実際にその状況が分かるレポートが「宇宙輸送を取り巻く環境認識と将来像」として内閣府でまとめられていました。

そのような状況の中、2024年2月には念願の新型国産基幹ロケットであるH3の打ち上げに成功しました。また、上述の通り、2030年代前半までに日本から年間30回の打ち上げ能力を保持することがKPIと設定されています。

今後、衛星システムを5件以上を構築するという目標に対して、輸送技術が確立するほか、打ち上げの供給能力も向上することで、徐々に日本からのお金が海外に流れず、日本内で需要を満たせることが期待されます。

ちなみに、宇宙産業に限らず同様の現象はすでにIT産業で発生しています。米国の巨大なデジタル企業である「GAFAM」の各社が提供するサービスへの支払いが日本から急増しており、2023年では約5.5兆円の「デジタル赤字」が発生したという問題提起も騒がれていました。

また、海外への発注比率の推移として気になる項目は輸送だけに限りません。衛星やロケットそのものを構成する部品や衛星サービスを利用する際に必要な衛星データを蓄積するクラウドや測位衛星の情報を利用するために必要な端末、通信機器や地上局についても同様です。

さらに言えば、これらの海外発注比率は経済安全保障の観点からもその状況を把握しておく必要があります。有事の際にロケットの打上げから衛星の開発、衛星サービスの運用まで、自立性を高めておくことは非常に重要で、実際に宇宙戦略基金の概要にも自立性という言葉は複数回登場しています。

日本の宇宙技術がさらに発展してコスト的にも世界と戦える水準になり、国内において官民双方が持続的な宇宙開発とその先の宇宙利用産業を拡大できる基盤を築くことが期待されます。

3.2035年の日本の国際関係における競争優位性とプレゼンス(存在感)の変化

宙畑が先日内閣府宇宙開発戦略推進事務局に取材の機会をいただいた際に「宇宙戦略基金を通じて、2030年代に日本は世界でどんなポジションに立つことを目指しますか?」という質問を投げかけました。

その際には「現状の打上げの回数ではアメリカや中国に見劣りしてしまいますが、国内外の需要に応えられる勝ち筋を持った存在になっていく可能性はあると思っています。ロシアやインド、ヨーロッパなどもいますが、我が国が独自性を持ち、彼らとの競争で優位性を持つ状況が作れるはずです」という言葉をいただきました。

国内の商業衛星の輸送が海外ロケットに依存している現状から輸送に競争力が生まれることは、国内の需要を満たすだけでなく、商用衛星の国際的な流動性が高まっている現在において海外の衛星需要を満たし、さらに国内の宇宙産業市場規模を拡大する一因ともなるでしょう。

また、競争優位性だけではなく、国際関係における存在感を持つことは、国際的な宇宙開発を推進するうえでも重要です。

例えば、アルテミス計画における月面に着陸する宇宙飛行士の選抜にあたっても、日本人宇宙飛行士2名が月面に行くことを日米両政府で合意しています。

米国人以外で初、日本人宇宙飛行士2人が月面へ。日米両政府が合意。日本は与圧ローバーを提供【宇宙ビジネスニュース】

今後も日本の国際関係における競争優位性とプレゼンスがどのように変化するのかに注目したいと思います。

4.ロケット開発、衛星開発、衛星運用、衛星サービス利用、探査の比率推移

ここまで上げた経済波及効果、海外発注比率、日本の国際関係におけるプレゼンスの3点は、2035年時点にどうなっているかという結果として把握したい内容です。

そしてその結果を生み出す過程として宙畑が気になるのは、予算が割り当てられるロケット開発、衛星開発、衛星運用、衛星サービス利用、探査の比率です。第2章で紹介したように、現時点で予算が割り当てられているのは輸送、衛星等、探査等の分野別に見ると衛星等に最も多くの予算が割り当てられており、衛星等の中でも衛星開発と打ち上げに多くの予算がついています。

一方で、輸送等の予算は現時点で十分なのか、衛星システムを構築するためのインフラである地上局への予算は十分なのか、市場規模を拡大するソリューションを社会実装するための予算は十分なのか……といった議論の余地はあるかもしれません。

このような、目標を達成するためにどのような予算の配分とするのかは、今後日本が宇宙産業を発展させるのかの戦略を把握するうえで重要な指標になると考えられます。

現在公表されている宇宙技術戦略には「毎年度最新の状況を踏まえたローリングを行っていく」と、常に情勢を見ながら新鮮な情報をもって戦略を更新するといった記載もあります。今後の戦略とその戦略に至った背景にも宙畑としては注目しています。

5.生活者が持つ宇宙産業のイメージの変化

最後に、宙畑が気になる政府支援の結果は、必ずしも市場規模の拡大に寄与するものではありませんが、日本に住み税金を日本に納めている1億人を超える生活者の宇宙産業に持つイメージの変化です。

今回紹介した1.2兆円という大規模な予算の源泉は私たちが納めている税金です。

しかしながら、宇宙産業は車や日用品のように普段生活している私たちがお金を出して買うことはほとんどなく、私たちの生活にどのように役立っているのかを意識する機会が少ない産業ではないでしょうか。そのため、宇宙産業に税金を使うことで、私たちの生活に何かメリットがあるのかと問われやすい産業でもあるでしょう。

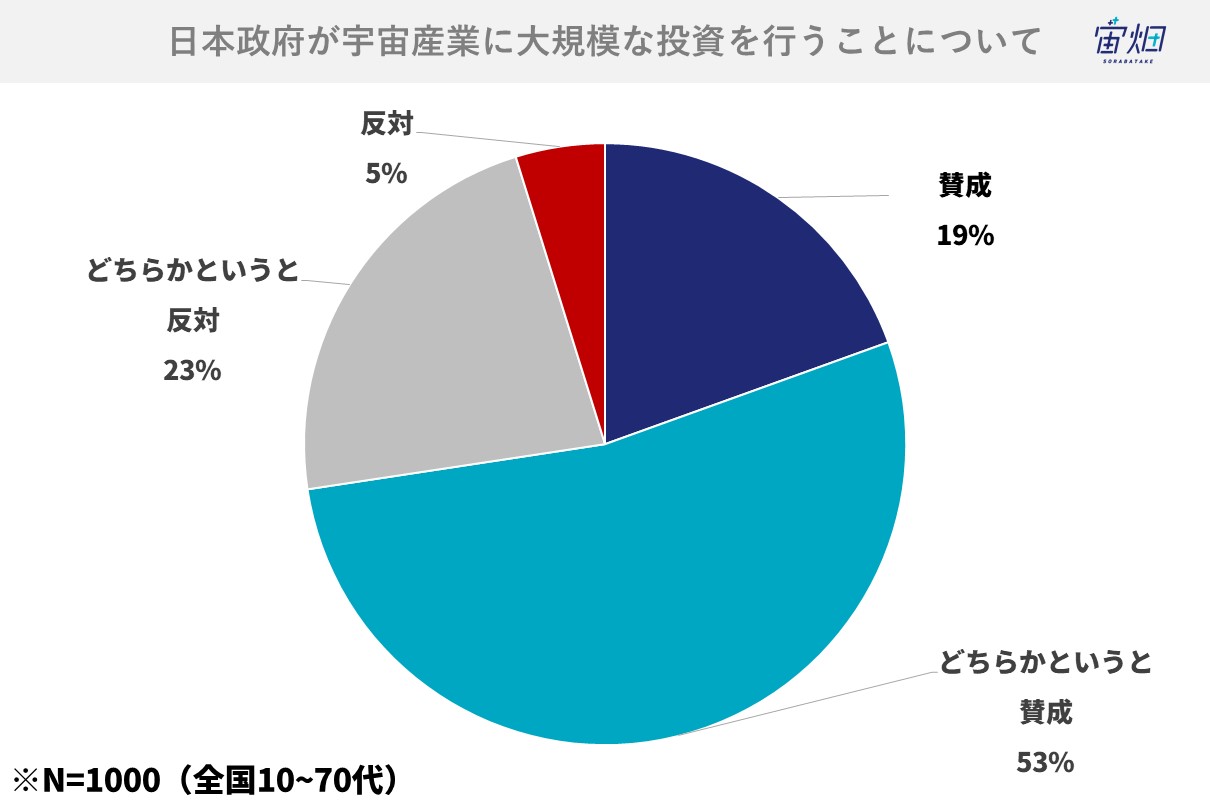

そこで、宙畑は2024年5月18日〜5月20日の期間、全国10〜70代の1000人を対象に「宇宙ビジネスのイメージ」について独自アンケート調査を行いました。

まず、本記事で紹介したような日本政府による大規模な宇宙産業支援についての賛否を取ってみたところ以下のような結果でした。

70%以上の方が賛成で、30%弱の方が反対という意見でした。宙畑としては賛成の方が多くほっとしているところです。

実際のコメントとしては以下のような宇宙産業が今後の日本にとって重要な技術を育てるといったコメントが多くありました。

「未来での生活の質は宇宙産業の主権を持っているか否かで大きく変わると思う。今後ますます産業、エネルギー、国防、さまざまな生活に関わる事柄が宇宙産業に深く繋がっていくことになると感じるため。」「人工衛星打ち上げによるデータの取得の他、宇宙産業には様々な可能性がまだまだあると考える為。」

「これから先、宇宙ビジネスで成功した国が経済をより良く出来るので如何に巨額の資金で開発を進めるかが重要になる。企業団体ではジリ貧なので国からの投資は大きいと思うので賛成です。」

ただし、賛成意見の中には日本の現状が他国と比較して遅れているという認識の方もいらっしゃいました。

「どちらかというと、海外に比べて日本の宇宙産業が少し遅れているような印象があるため。」

「日本は今までどのような分野でも参入が遅く遅れを取ってきたので少しでも可能性のある産業に投資するのは良いことだと思うため」

反対意見としては以下のようなコメントがあり、宇宙産業よりも優先して取り組むべきことがあるといったものが多くありました。

「宇宙産業への投資をする前に経済全体の立て直しが先だろうと思う。宇宙ビジネスは新技術開拓への道を開く可能性はあるとは思うが、社会経済の状況を良くし、国民のコンセンサスを得られるようになってからでないと到底首肯できない。」

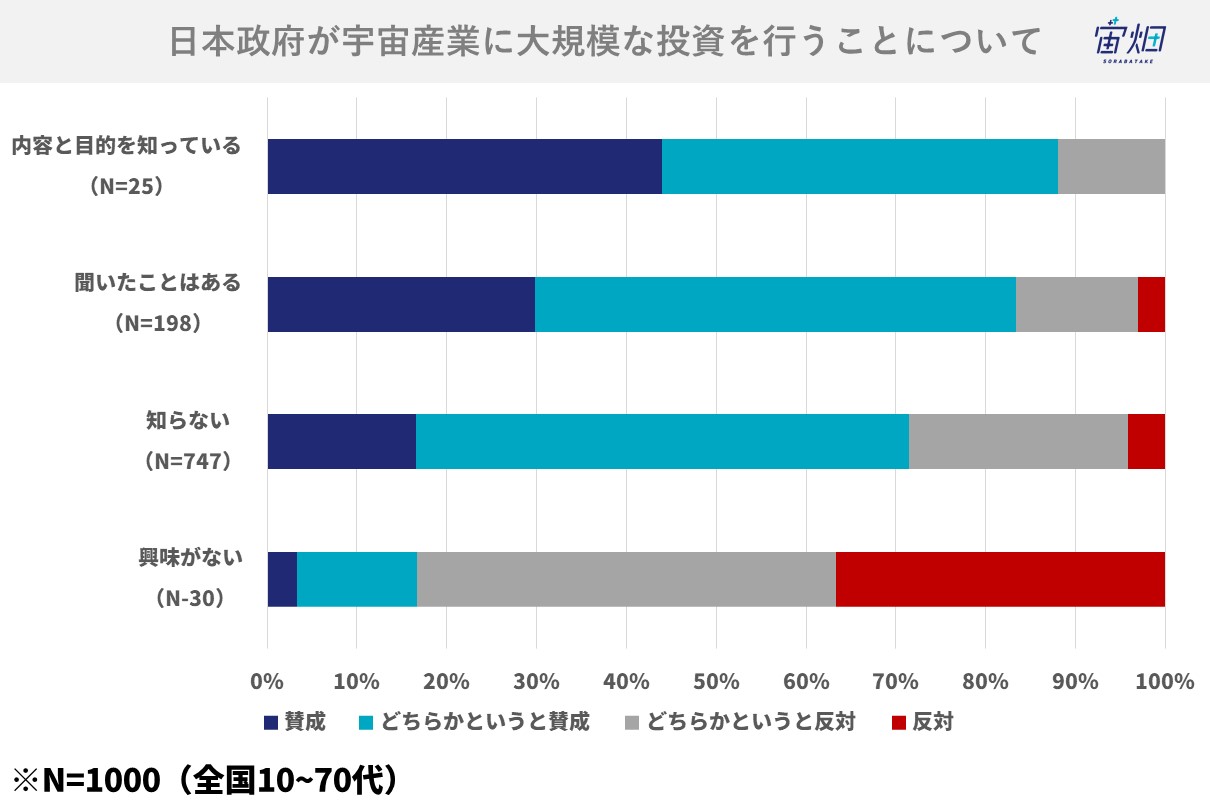

アンケートでは宇宙戦略基金についての理解度も合わせて聞いており、政府の大規模な投資への賛否をクロス集計した結果が以下になります。宇宙戦略金についての理解をしていない、知らないという方ほど反対意見が多いようでした。この結果からも、宇宙産業とその発展に投資する意義、私たちの生活の関わりを多くの方に分かりやすく、広く発信することはとても重要なものと考えられます。

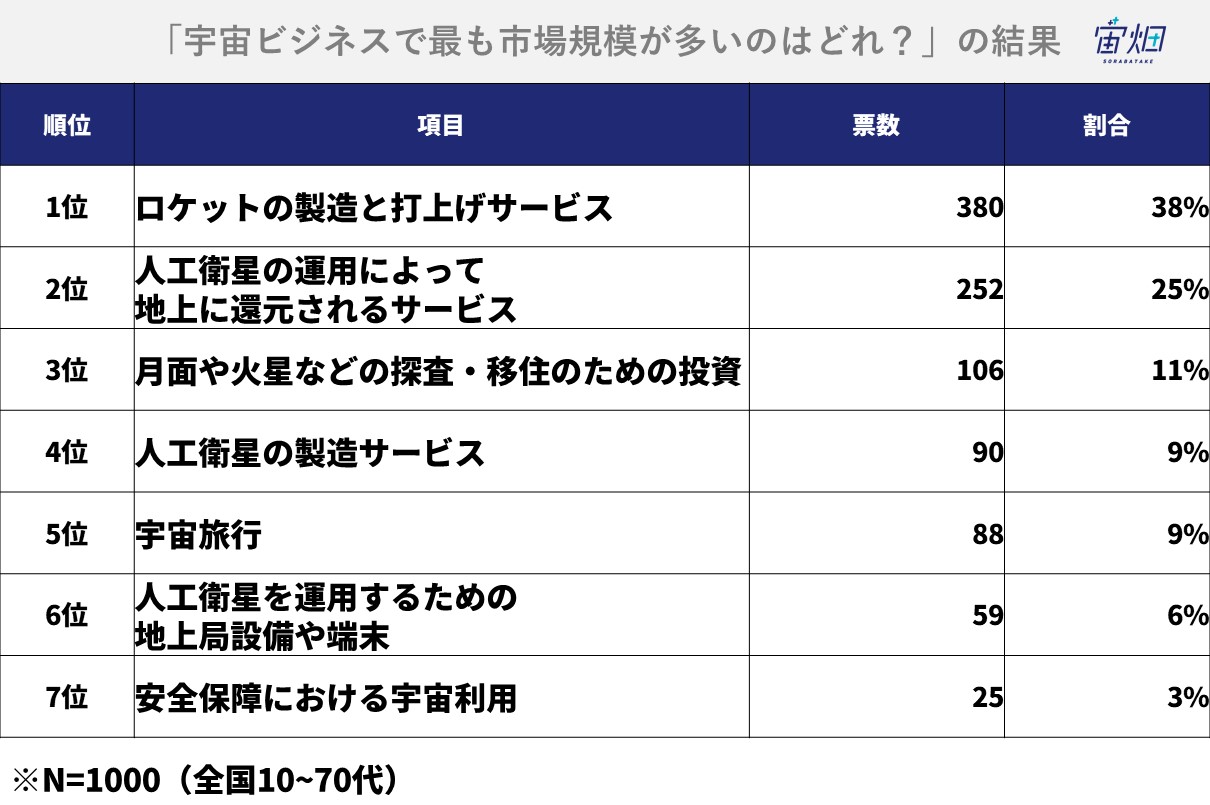

また、宇宙ビジネスの市場規模について最も多いのはどれだと思いますかと質問をした際の結果が以下です。

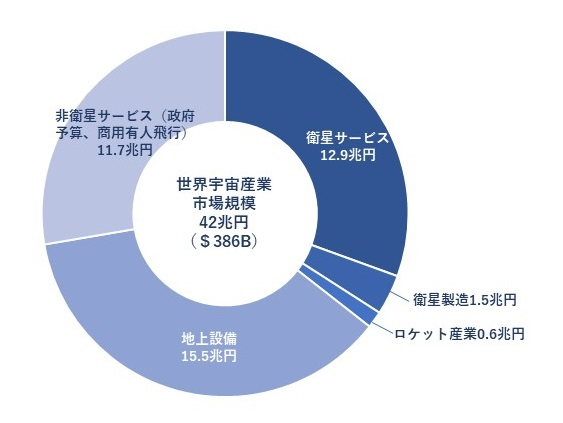

やはり宇宙産業と言えばロケットというイメージが強いようですね。ロケットは宇宙産業の基盤としてとても重要なインフラであることに間違いないものの、市場規模全体の中で占める割合は2%もありません。

Credit : SIA 2021 Global Satellite Industry Revenues

実際には、私たち地球に住む人に便利や豊かさを提供する衛星サービスと地上設備が市場規模の多くを占めており、そのような認識の変化も、宇宙産業を支援する要因となるでしょう。

これらの結果が10年後にどうなっているのか、とても楽しみですね。願わくば、宇宙産業の成長が私たちの生活にとって一定のメリットがあることを理解し、日本政府からの投資についても理解して賛成していただける方が増えるよう、宙畑としてもより一層情報発信に力を入れたい所存です。

(5)まとめ

宇宙戦略基金を含む日本政府による宇宙技術開発の支援について現状をまとめました。

宙畑編集部自身、本記事の執筆にあたり国内外の様々な施策やレポートに目を通したこと、内閣府さまの取材記事にコメントをいただいたことなど、多くの視点から宇宙政策について学ぶことができました。まとめた内容や気づきがなにかひとつでも読者の皆様の業務を進めるうえでの参考になれますと幸いです。

もし、本記事の執筆に当たってまとめたスプレッドシートが必要な方は宙畑までお問い合わせください。