大漁間違いなし!? オーシャンアイズの海況データを使って実際に沖釣りしてみた

オーシャンアイズが提供する海況予測サービス「漁場ナビ」を使って実際に海釣りに行ってきました!その過程と結果をご紹介します。

「【漁業×衛星データの最前線】オーシャンアイズが目指す未来の漁業とは、SARやStarlinkの活用にも期待!?」では、漁業の現場で衛星データ活用が進む背景と、オーシャンアイズが提供する海況予測サービス「漁場ナビ」についてご紹介しました。気候変動などの厳しい状況に直面する漁業において、長年の経験や勘に加えて、衛星データが持続可能で効率的な漁業を実現するカギとなることをお伝えしました。

今回は、オーシャンアイズのサービスがどのように私たちの生活を変えるのか、実際にサービスを利用してその可能性を探っていきます。過去宙畑の釣り記事でもお世話になっている船長ミゾべさんにもご協力いただき、宙畑編集部で沖釣りに行ってまいりました。最新の衛星データサービスを利用した釣りの結果にご期待ください。

(1)オーシャンアイズの海況予測システムとは?

漁業者にも地球にも持続可能な漁業を目指すオーシャンアイズでは、人工衛星ひまわりの気象データ、そして漁獲実績データを組み合わせることで、精度の高い海況予測を行っています。主にサバ、マグロ、カツオといった沖合の漁業者に広く利用されており、燃料費の削減や作業効率の向上に貢献しています 。

第一弾の記事では、オーシャンアイズが提供する「漁場ナビ」について紹介しました。これは漁師の勘を補い、より効率的な漁場選びをサポートする海のナビゲーターのような存在です。「漁場ナビ」は、気象衛星ひまわりなどの衛星データに加え、観測船や漂流ブイ、漁獲量などの多岐にわたるデータを解析し、海水温、海流、塩分濃度などの環境情報を可視化しています 。加えて、オーシャンアイズの「衛星画像の雲除去技術」により、ひまわりの衛星データから雲に隠れて取得できなかった海域データも復元されます。

今回の第二弾では、オーシャンアイズの「漁場ナビ」を活用した千葉県水産情報総合利用ネットワークサービスを利用させていただき、宙畑編集部が実際に釣りに行ってまいりました。遠洋漁業者向けのサービスにはなりますが、今回は三浦半島沖の船釣りで使用させていただき、具体的なサービス内容や使用感、釣果についてレポートしていきます。

釣り場のポイント選定から実際の船釣りにかけて、どのような場面で海況予測サービスを使用し、どのような結果だったのかご紹介します。

(2)実際に使ってみた!釣りのポイントの選定方法

これまでの釣りのポイントの選び方と課題

釣りが趣味の人たちはどのように釣りのポイントを選んでいるのでしょうか?

長年の経験や勘を頼りにするベテランもいれば、釣り仲間に情報を聞いたり、天候予測アプリを参考にしたりと、その方法は様々でしょう。ミゾべさんも海上の風の状況や直近の釣果情報、鳥の群れなどを見て総合的に判断していることが多いといいます。

しかし、自然を相手にする釣りにおいて、「せっかく来たのに全然釣れない…」という経験は誰にでもあるのではないでしょうか。魚探に魚影が映っても、それが何を捕食しているのか、活性は高いのかといった海中の魚たちの詳しい状況までは把握できません。

オーシャンアイズの海況予測データを実際に使ってみた!

今回、宙畑編集部が海況予測データを使って狙うのは、オーシャンアイズの「漁場ナビ」が得意とする浮魚(サバ・サワラ・アジなど)です 。実際にサービス画面もお見せしながら実際の釣りポイントの絞り込みをご紹介します。

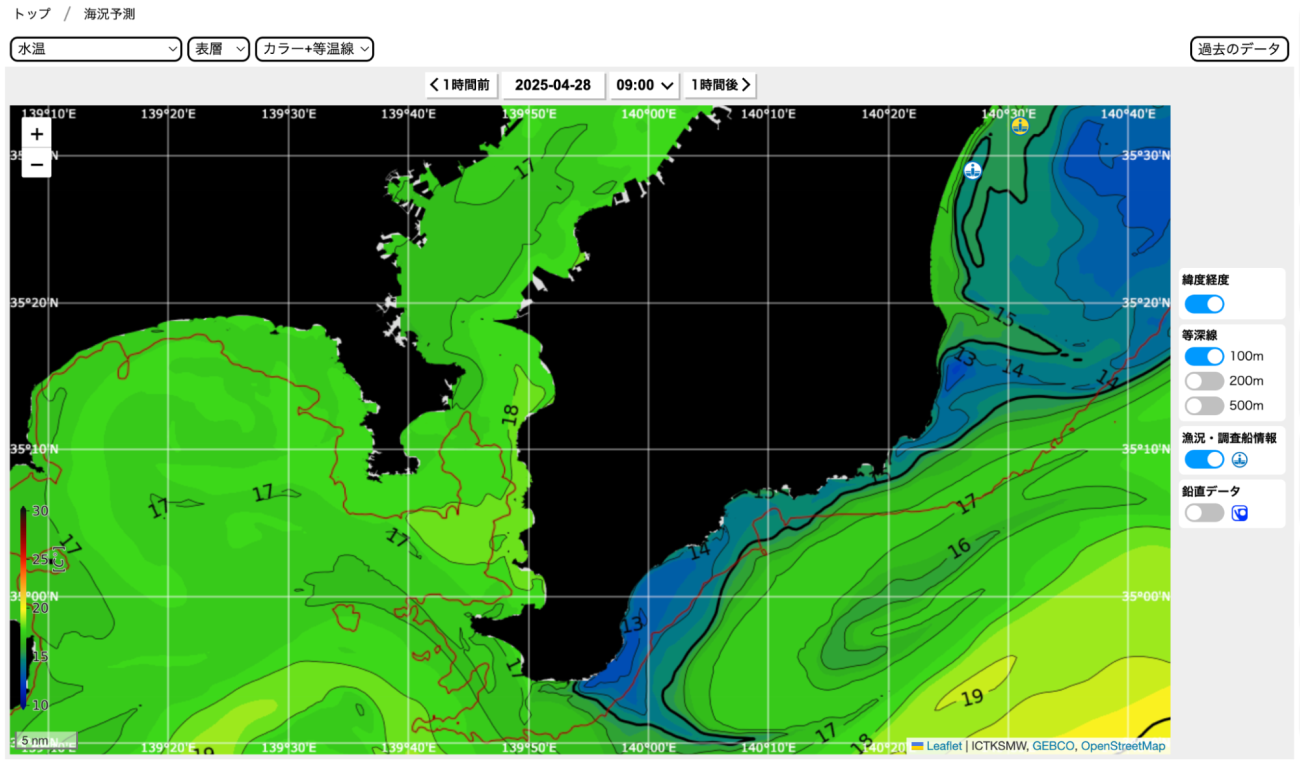

千葉県水産情報総合利用ネットワークサービス 海況予測の操作画面を開くと、千葉県を中心に経度136°〜142°、緯度31°〜36°の範囲で海況データが表示されます 。最も細かい約2km単位の海水温データを使用し、釣りを行う11時から16時頃まで1時間ごとの海水温の変化を注視しました。海況予測データ上では、等温線という同じ水温地点を結んだ線として海水温の情報を収集することができます。

船長ミゾべさんにアドバイスを頂きながら、オーシャンアイズのデータの中で「潮目」となるポイントを狙うことにしました。「潮目」とは、異なる水温や塩分濃度、海流の海水が衝突・混合することで形成される境界線のことです。海水温の変化が見られる等温線はまさに「潮目」として考えられます。異なる水温の海水がぶつかり合うことで、プランクトンや小魚が集中しやすく、それを狙って大型の魚も集まる傾向があるといいます。今回利用したサニーサイドマリーナ ウラガから出航し、船を出せるエリアで「潮目」となるポイントを探しました。

三浦半島沖の予測データでは海面表層海水温17℃と18℃の境目を確認できますが、私たちは水温18℃付近の潮目に着目し、等温線(海水温の境目)を狙ってポイントを選定しました。当時は4月末の春先で海水温が低い状況にあったため、少しでも海水温の高いポイントを狙うため18℃の境目に着目しました。

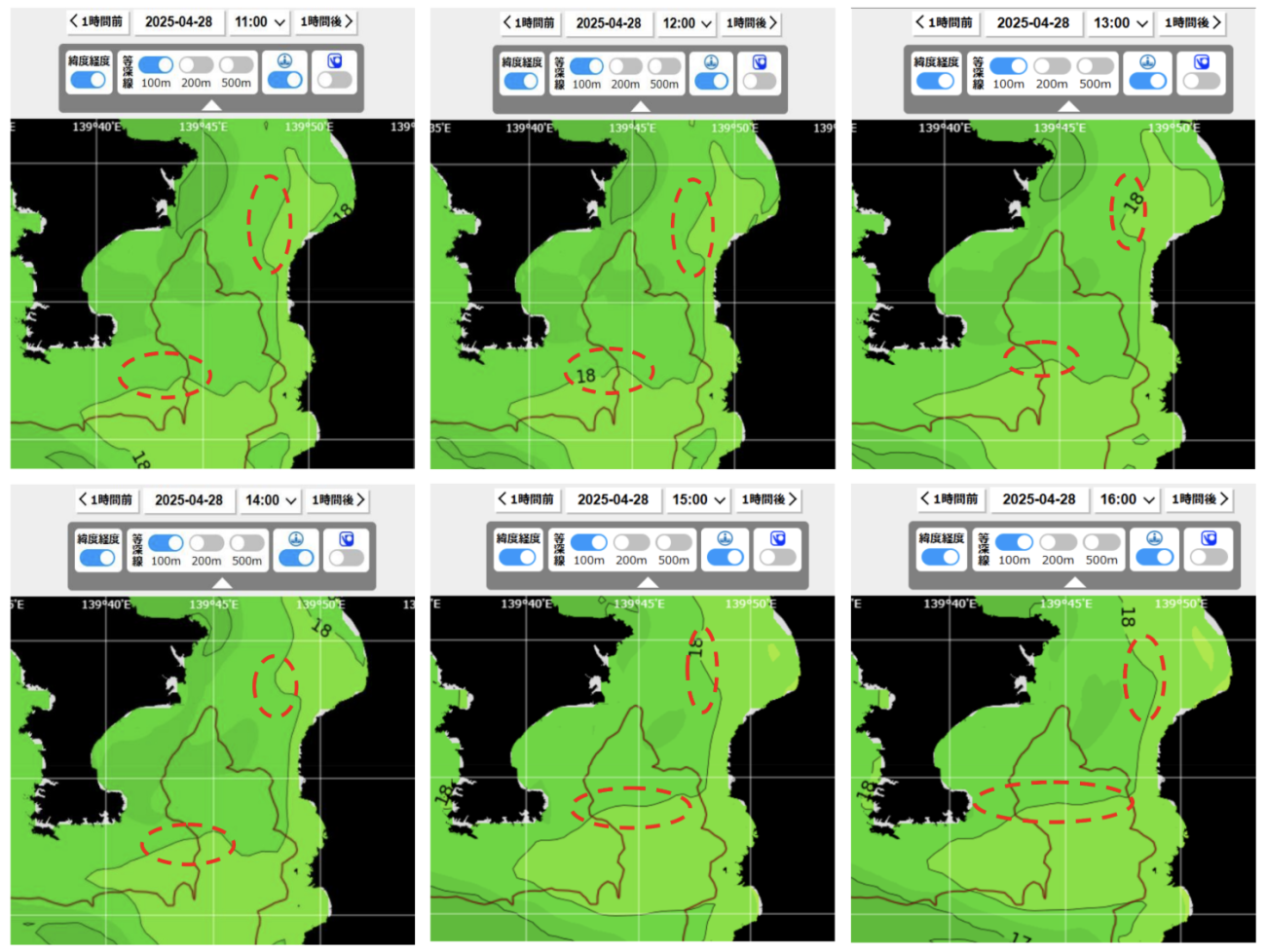

具体的な釣りポイントは以下の通りとなります。

予測データのなかで赤色の点線で囲まれた箇所は、水温が18℃の等温線が時間とともに移動している様子が確認できます。このような、海水温の境目、つまり温度変化がありそうな箇所を「潮目」と捉え、今回の釣りを行うポイントとしました。

出航する前日に千葉県水産情報総合利用ネットワークサービスの予測データから大まかな潮目を把握した後、Windyで海上の風の状況(風向、風速、それらの時間遷移)の予測を確認し、船の移動経路を検討しました。加えて、当日は海況予測データで絞り込んだポイントに到着した後、魚探を使って魚影を探しながらより細かい釣り場と船の位置を微調整することを事前の打ち合わせで擦り合わせました。

(3)海況予測データを使用した釣り体験レポート

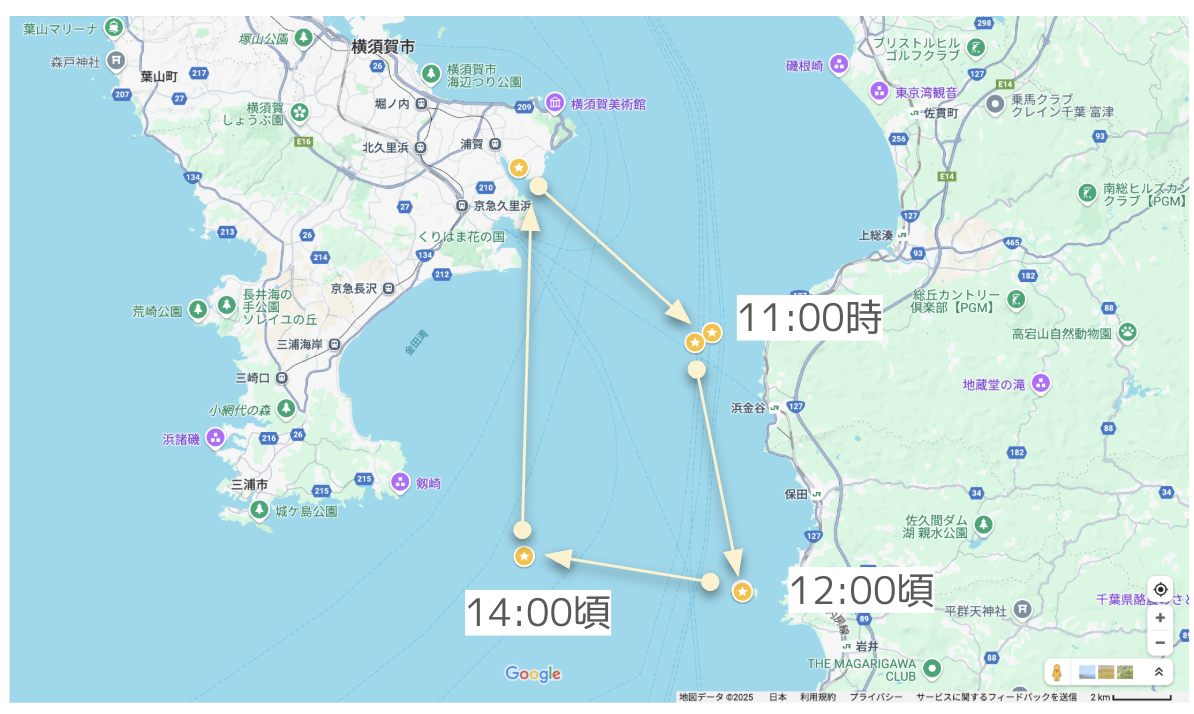

いざ釣行へ!当日の船の移動経路は以下の通りとなり、水温が18℃の等温線に沿って移動しました。

実際に船から海水温を計測したところ、出航時の海水温は16℃前後から、ポイントに近づくにつれて海水温も予測通りに上昇し、最大で17.2℃まで上がりました。予測との誤差はわずか0.8℃程度と、非常に高い精度に驚かされました。

今回はルアーを使ったジギングという手法で釣りを行いました。そして、気になる釣果ですが、4名でオオモンハタ1匹、マダイ1匹、メジナ9匹を釣ることができました。オーシャンアイズの「漁場ナビ」が得意とする浮魚だけでなく、結果的に多様な魚種を釣り上げることができました。

メジナ9匹は12:00頃のポイントで多く釣ることができました。メジナは中層から表層を泳ぐ魚で、磯釣りが主といいますが、産卵を控えたメジナは一時的に沖に出ると言われており、今回白子が詰まったメジナを多く釣り上げることができました。メインターゲットであったサバやサワラには遭遇できませんでしたが、海況予測データを利用して海水温が高いポイントを選定することで、選好温度が高いメジナを釣ることができました。

18℃付近の水温で魚が釣れない時間帯もあったため、海況予測データを使用した釣りのポイントと釣果の関係性を正確に紐解くことは難しいです。しかし、釣り初心者の筆者にとって、海況予測データは海上からは見えない海中の様子を予想し、釣りのポイントを定める貴重な材料となりました。そして予測データを用いたポイントの選定により、納得した釣りを行うことができました。

実は、今回海況予測データを利用した釣行を行う前にジギングの練習も兼ねて、ミゾベ船長と3月に釣りへ行きましたが、その際の釣果は4名で半日の釣りを行いマダイ1匹とカサゴ1匹でした。この経験もあって、筆者にとっては手応えのあるリベンジの体験となりました。

(4)海における衛星データの民主化の現在地

釣りにおけるデータ利用のメリット

釣り初心者の私にとって、海況予測データはポイント選定の心強いサポートツールだと感じました。漠然と広がる海の中からポイントを探すだけではなく、海上の海水温の変化を面的に捉えたデータから潮目を特定することで、効率的にエリアを絞り込めるのは大きな強みです。

また、海況予測データは1週間前から予測データが出ているため、釣りの計画を立てる段階から、潮目の変化を考慮してポイントを検討できました。宙畑編集部でも数日前から当日まで継続してデータを確認しておりましたが、データに大きな変動はなく1週間前から精度の高いデータが提供されていることに驚かされました。また当日も最新のデータを海上から確認できるリアルタイム性も魅力的です。

衛星データの利用者の広がりと今後の期待

漁業はもちろん、個人の釣りのためにも衛星データを活用できるようになったことは、産業としての利用だけでなく、レジャーとしての利用においても大きな可能性を秘めていると感じました。釣りの初心者でも、経験豊富なアングラーでも、衛星データという新たな技術を取り入れることで、運ではなく、データを利用したより納得感のある釣りに変わっていくと期待しています。利用者が増えることでより使いやすく、より使えるデータへと技術も進歩できるのではないでしょうか。

また本サービスは遠洋漁業向けのツールとなりデータの解像度は2kmですが、船の大きさは10メートル程度であるため、より高解像度のデータの取得ができればさらに精度の高い等温線が作成でき、身近なデータとして活用できるように感じました。

(5)まとめ

これまでは経験と勘に頼りがちだった釣りのポイント選定に、衛星データという広域な海水温情報とさらに予測データが加わることで、釣果に繋がる可能性が広がることを実感できました。特に、人間の目では把握できない海水温の境目である「潮目」をピンポイントで狙うというアプローチが可能になったのは、海況予測データがあってこそだと考えています。

筆者は衛星画像から海水温を読み解き、さらに予測するスキルはありません。かつては専門家でしか利用できなかった衛星データですが、オーシャンアイズのサービスを通して私たち個人でもデータを読み解き、釣りに活用できる時代にとてもワクワクしています。衛星データの社会実装の広がりを肌で感じることができたとともに、遠い宇宙を身近に感じられる体験でした。

今回の記事が、皆さんにとって衛星データサービスを利用して釣りをしてみたいと思うきっかけになれば幸いです。そして、釣りという身近なレジャーを入り口に、宇宙ビジネスや衛星データそのものにも興味を持っていただけたら、これほど嬉しいことはありません。宇宙は今や遠い存在ではなく、多くの人の思いと技術によって私たちの生活に密接に関わり、未来を形作る重要なインフラとなっていることが実感いただけたのではないでしょうか。

今回の記事にご協力いただきましたオーシャンアイズ様、ミゾべさん、オーシャンアイズ様をご紹介いただいたOppofieldsの向井田明さん、誠にありがとうございました。