「ソニー社内に宇宙事業の種が蒔かれた」ソニーグループの宇宙事業「STAR SPHERE」がもたらした感動体験とこれから

ソニーグループ、東京大学およびJAXAが共同で推進した宇宙プロジェクト「STAR SPHERE」は2025年6月30日を持って、活動を休止。STAR SPHEREの成果や宇宙事業の難しさ、可能性、これからの展望を伺いました。

ソニーグループ(以下、ソニー)、東京大学およびJAXAが共同で推進してきた宇宙プロジェクト「STAR SPHERE」、宙畑読者の多くの方はご存知かと思います。

ソニーのカメラが搭載された超小型人工衛星『EYE』が2025年2月28日(金)の早朝に大気圏に再突入するまで、STAR SPHEREによる撮影回数は1,101回、そのうち静止画2,879枚のダウンロードを記録。2025年6月30日を持って、活動を休止したと公式発表がありました。

宙畑メモ:STAR SPHEREとは

ソニーのカメラが搭載された超小型人工衛星『EYE』を用いて、「宇宙をすべての人にとって身近なものにし、みんなで「宇宙の視点」を発見していく」というビジョンのもと、宇宙から地球を撮影する体験を提供するプロジェクト。同プロジェクトで撮影された写真や動画を閲覧できるEYEコネクトでは、2023年2月14日から2025年2月28日までの期間で撮影された530枚の静止画や多くの動画を確認できます。

本プロジェクトは、ソニーのなかで有志プロジェクトが2017年8月に発足したことから始まりました。いまでこそ様々な日本企業が宇宙ビジネスに取り組むという機運やプロジェクトが生まれていますが、当時は、ソニーのような大企業が宇宙事業に取り組むことは非常に新しい取り組みとして、宙畑編集部は注目して追いかけていました。

今回、宙畑では、2017年から始まる有志プロジェクトの立役者であり、宇宙エンタテインメント推進室の室長を務められた中西吉洋さんに、STAR SPHEREの成果や宇宙事業の難しさ、可能性、これからの展望を宙畑編集長の中村が伺いました。

ソニーグループ株式会社

中西吉洋さん

2002年、ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社。コンスーマエレクトロニクス商品のUI/UXデザイン、スポーツ領域における商品企画、マーケティング、事業開発に従事、その後宇宙エンタテインメント推進室を統括。

(1)地球に暮らす80億人が宇宙とつながり、「宇宙の視点」を発見した新しい人工衛星の形

中村:まずは、STAR SPHEREプロジェクト、本当にお疲れ様でした。宇宙事業として人工衛星を開発して打ち上げるという大きな初期費用もかかるなかで、分からないことも多い非常に大きなチャレンジだったのではないかと思います。

どのような試行錯誤や乗り越えた課題があったのかはまた後ほど伺いたいと思います。まずは実際にSTAR SPHEREの撮影体験を利用された方々の声として、印象に残っていることを教えてください。

中西:ありがとうございます。もともとはEYEが撮影した写真の出来上がりを喜んでいただくことが多いのだろうと想定していましたが、小学生にしても大人の方にしても、「人工衛星を操作して写真を撮る」という体験自体が非常に良かったという声を多くいただきました。

「人工衛星ってそもそも何なんだ」「地球の周りをどれくらいのスピードで飛んでるのか」という講義も丁寧に行いながら進めたことで、全体としての体験にとても感謝していただいたことや、感動した、といった声をいただけたことは今もなお印象に残っています。

中村:私自身も体験させていただきましたが、「写真を楽しみに待つ」という体験や実際にどこを撮るのかを撮影の前の日に考えるといったワクワク感も楽しませていただきました。

中村:撮影された写真はどのように使われているかなどは聞いていますか?

中西:例えば、中学校の先生が、子供たちに「こういうことができる時代だよ」「みんなが新しいことにチャレンジできる時代だよ。 なんかしんどくなったらこれを見返して」と言って自分で地球の写真を印刷して渡していると聞いた時は嬉しかったですね。

中西:また、「子供と一緒に宇宙のことについて語り合いながら、スマホで実際に撮影のコマンドを送れるので、その体験がすごく楽しかった!」という保護者の方のコメントや、「撮った写真を飾っています」という言葉をいただいたことで、私たちが届けたい感動体験の意味がしっかり伝わって良かったと実感できました。

中村: とても素敵なエピソードですね! 今回、子供たちだけでなく、アーティストの方も撮影体験をされていました。アーティストの方からのコメントで印象に残った言葉はありますか?

中西:例えば、杉本博司さんは「自分の目が宇宙に行ったと思っている」と、作品を通して非常にイマジネーションが湧いたとおっしゃっていました(特別インタビューを見る)。

中西:星景写真家のKAGAYAさんは、自分で構図を考えて「衛星がこう飛んで、こういう姿勢だからこの辺りをこう移動してこうだったらこう撮れるだろう」という試行錯誤がとても面白い、夢の中でも考えていたとおっしゃっていました。

中西:STAR SPHEREを通して、妄想やクリエイティビティが湧いてきたという声をアーティストやクリエイターの方からいただいたのは、もともと期待していたことではありましたが、実際にその通りのコメントをいただいて非常に嬉しかったですね。

中村:子供たちにとっては、こんなことにもチャレンジができる!という常識がアップデートされて、アーティストやクリエイターの方にとってはこれまでの限界と思ってた視野が拡張されたというのはとても面白いですね。

宙畑では衛星の種類を「研究者の方や企業が、特定の目的を持って人工衛星で地球を撮影するという地球観測衛星」「位置情報を把握するうえで欠かせない測位衛星」「どこにいても情報を必要な人に届ける通信衛星」と3種類に分けてきましたがどれにも当てはまらない新しい衛星だったのだなとあらためて実感しました。

STAR SPHEREのプロジェクトを終えた今こそ、HPに刻まれた以下の言葉を丁寧に読み解きながら、EYEコネクトで閲覧できる画像を1枚1枚眺めてみたいですね。

(2)STAR SPHEREプロジェクト実現の裏側

中村:STAR SPHEREを通して、非常に素晴らしい実績が生まれたことを教えていただきました。

ただ、ソニーのような大企業における新規事業として、少なくとも数億円単位のコストがかかるだろう衛星開発と打上げまで行うというのは非常に大変だったのではないかと思います。

最初のプロジェクトの立ち上げから衛星開発にいたるまでの経緯を教えてください。

中西:机の下活動といって、本業が終わった後に、色々な部署から有志の人たちが集まってワイワイやる活動がソニーには文化的にあり、その一つのテーマで宇宙好きが集まったというのが最初のきっかけです。宇宙をテーマとした有志プロジェクトの発足は2017年8月でした。

そこにJAXAの方や、東京大学の先生といった有識者の方にきていただきました。当時はちょうど宇宙活動法が制定されたり、宇宙開発が民間企業にも広がっていくという話を受けて、ソニーでもできるのではないかという気持ちになって、エンジニア中心にメンバーが活動を活発化させていきました。

中村:JAXAの方や東京大学の先生方もソニーさんが宇宙分野に興味を持って活動を進めているというのは嬉しかったのかもしれませんね。

中西:そうですね。実際にこの活動がきっかけとなり、ソニー・東大・JAXAの3者で共同研究を開始し、2020年に宇宙エンタテインメント準備室を発足することとなりました。

中村:JAXA宇宙イノベーションパートナーシップ(J-SPARC)プログラムの事例のひとつとしても、非常に目立っていた印象があります。

中村:共同研究が始まるまでには、おそらく社内での合意形成や上長の決裁が必要になるのではないかと思います。社内決裁を得るまではどのような経緯だったのでしょうか。

中西:宇宙事業に関してこうやったら上手くいくという確信がすぐにはない中で、経営層からはさまざまな宿題が出されました。

お客様は誰か、どういうサービスを想定しているのか、ひとつのアイデアだけでは駄目だからピポット案を考えなさい……など、このメンバーは本気でやる気があるのかということを1、2年ほど試されていたのだと思います。

もちろん私だけではなく、様々なメンバーがきちんと回答を考えて説明し、足りないと言われてはまた考えて……というのをずっと繰り返したなかで、「未来のビジネスの領域の一つとして宇宙というのもあるかもしれない」となり、小さく始めることになりました。経営層が粘り強く話を聞いてくれ、私たちの熱意を汲んでくれた結果でした。

(3)STAR SPHEREがもたらした日本の宇宙産業の進化

中村:今回、取材が決まった際にぜひともお伝えしたいと思っていたのが、先日Pale Blueの設立5周年を機に代表の浅川純さんにお話を伺った際に「ソニーの衛星に我々の推進機が搭載され、実際に宇宙空間でしっかり動作したというのは非常に大きな転機でした。その時点でチームは30人以上の規模になっていて、ようやく『製品』として事業化ができると実感できるタイミングでした。」と話されていたことです。

中村:このような日本の宇宙スタートアップと組むという決断をされた背景には、日本の宇宙産業を盛り上げたいという狙いもあったのでしょうか?

中西:宇宙スタートアップを支援してサポートしようといったことは特に考えていませんでしたが、初期検討に協力いただいた東大の先生が、推進器開発に携わられていたこと、またPale Blueの水を使った推進器という点にはエコの観点からも興味を持っていました。

当時は、私たちが実現したいことを達成するためにどういう方々と組むべきかということを考えており、そのためにはPale Blue以外にもスタートアップの方と組む必要があり、何とか一緒に実現しなければという思いでしたね。

中村:STAR SPHEREのプロジェクトを終えて、パートナー企業の皆さんとの振り返りは行われたのでしょうか?

中西:東京大学やJAXA、一緒にプロジェクトを進めた宇宙スタートアップの皆様とは、ここは上手くできた、ここは事前に準備しておくべきだった、などを各社が発表する振り返りを行いました。今回の振り返りをどのように持ち帰って生かすかは各社次第ですが、パートナー各社にとって次につなげる良い機会となっていたらと思います。

中村:差し支えのない範囲で、大企業とスタートアップ組織での共同プロジェクトにおいて「ここはもっとお互いの課題を解決できそう」というポイントはありますか?

中西:品質やスピードに対する考え方や、柔軟性やコミットの強さというのはやはり組織ごとに違うと思いました。

私たちの場合はお客様にサービスを提供するので品質にはとてもこだわりますし、スピードも要求します。

一方で、パートナー企業の皆様からすると驚かれることもあり、そのようなこだわるポイントなどは、あらかじめ丁寧かつ密にコミュニケーションをすべきだった、という声が振り返りでは多く挙がっていたようにも思います。

中村:あらためて宇宙ビジネスがこれからより広がっていくために業界として変わっていく必要があると思うことはありますか?

中西:「宇宙事業、宇宙業界を広めていく」ためには「失敗となっても、先端技術の研究開発をここまで進めることができたのだからいいんです」というような考え方がもしあるならば、それは少し考え方を変えていった方が良いと思います。

中村:「宇宙は難しい」「失敗の積み重ねが重要」という言葉が甘えになってはいけないということですね。

中西:もちろん、「本気でお客様にこれを届けるんだ」と思い切りやって失敗したのなら学びも多いと思います。

(4)「周波数調整やロケットの打上げ調整が大変だった」衛星プロジェクトのハードルと宇宙ビジネスの可能性

中村:では、具体的にプロジェクトを進める中で、これは大変だったなと思われることはありますか?

外から見ていると人工衛星の開発から打上げ、運用まで非常に短い期間に実現された印象を持っています。

中西:良くも悪くも宇宙業界の当たり前を私たちは知らなかったので、遅いのか速いのかは分かりませんでした。ただ、これまでテレビやカメラなどのプロダクトを作ってきたプロジェクトメンバーからすると、そこまで時間を短縮できたなという印象はなく、粛々と開発を進めていたと思います。

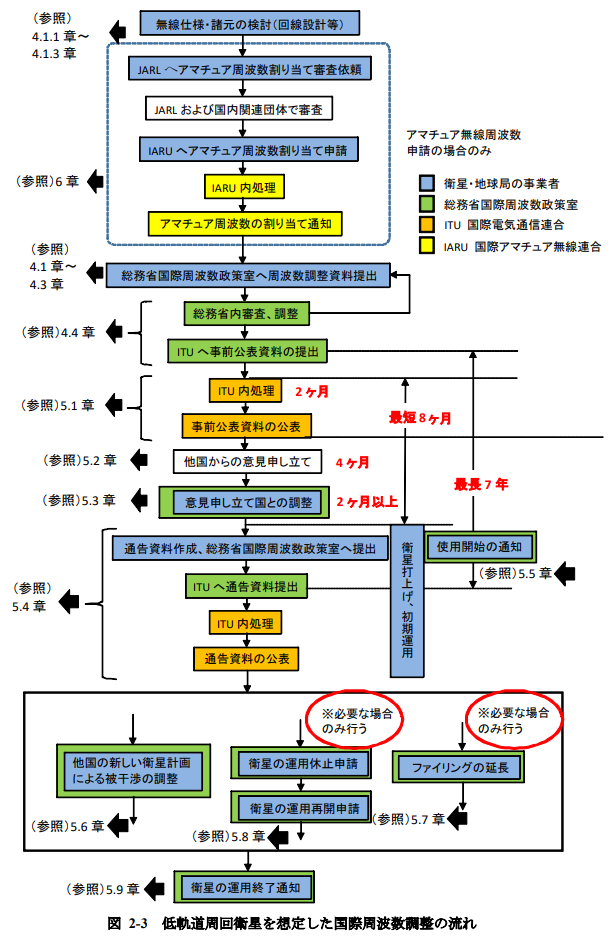

ただ、法律への対応や周波数調整を、ロケットの打上げに間に合わせなければならないというのは非常に大変でした。

中村:それらの対応はすべて自社で進められたのですか?

中西:衛星の運用主体はソニーだったので、 電波法の対応や宇宙活動法の対応はパートナーの方々のサポートを受けながら私達で行いました。正直、周波数調整に関しては「これはマジで大変だ」と思いました(笑)。

契約したロケットの打上げを逃したら次の機会まで待たなければいけないため、「ずれてしまったらこのくらいの金額差分で打ち上げてほしい」といったバックアッププランを作ることも行い、非常に苦労しました。

中村:宙畑でも周波数調整については記事で紹介したことがあるのですが、非常に大変だ……と情報としてまとめるだけでも実感したことをよく覚えています。

中西:ぜひ、宙畑さんから、これから衛星を打ち上げたいと考える企業の皆様に伝えていただきたいです。各省庁の皆様も協力的ではあるのですが、衛星開発から打ち上げまでがもっとスムーズにできるプロセスにしないと、国内からロケットを打ち上げるのも今後ハードルになるだろうと思うので、宇宙業界という枠を超えて、改善する動きが出てくるとよいと思います。

中村:ありがとうございます。宙畑としてもメディアとして取り組めることをしっかりと担っていきたいと思います。

(5)新規事業としての宇宙ビジネスの可能性

中村:中西さんは、STAR SPHEREプロジェクトに参画する前に、ワールドカップのパブリックビューイングやスマートテニスセンサーといった新規事業もされていました。それらの事業と比較して宇宙ビジネスの可能性を感じられたポイントはありますか?

中西:それぞれ面白かったこと、大変だったことがあるので、一概には言えませんが、マネジメントという立場でもあった私からすると、辛い部分も結構あったなというのがまず実感していることです。

ただ、ワールドカップのパブリックビューイングは期間限定でしたし、スマートテニスセンサーについても、私やチームメンバーが考えていたビジョンをもとに作ったコンセプトビデオがあるのですが、それに近い形で実現できたという感覚を持っています。その一方で、宇宙はとっかかりだけしかできなかったなという印象も受けています。

中村:それは宇宙ビジネスがどのような展開になるのかが予想がつきづらいということでしょうか?

中西:そうですね。その難しさもあります。

一方で、ビジネスとしての広がり、そして物理的な空間の広がりとしても無限に広がるテーマですし、精神的にも、宇宙を通じて物事を考えるとか、宇宙をきっかけに気持ちが変わるといったことがあります。

このように、もっともっとできることがあるだろうという可能性を感じているのは、他の新規事業と比較した一番の違いであり、魅力だと思います。

(6)「ソニー社内に宇宙事業の種が蒔かれた」STAR SPHEREの成果を振り返る

中村:最後に、STAR SPHEREの成果について、どのようにソニーとして捉えられているかを教えてください。

中西:衛星の不具合が発生してしまい無償での提供とはなりましたが、小学生のクラス単位や、抽選に当たった方、一部のアーティストや写真家など、総勢300組500名という方々に宇宙と繋がる体験を届けることができました。そこから様々な「感動した」という声をいただいたのは一つの成果だと思います。

また、アーティストやクリエイターが作品を作って生み出したことや、ライブ配信をVTuberの方と一緒にやって番組っぽくしてみたりといったエンタテインメント的なトライアルもできたことも成果と考えています。

さらに、人工衛星のプロジェクトを本当に一通り行ったことで、宇宙ビジネスに関わる様々なノウハウが貯まったなと思います。さらには宇宙関連の多くの方々と関わりを持つことができました。それも一つの成果だと考えています。

中村:中西さんはソニーのインタビュー記事で「地球を好きになる人を増やしたい」と話されていました。それは実現できたと思いますか?

中西:増えたと思います。撮影体験をされた方からは、宇宙には国境がない、地球はこんなに儚くてきれいな星なんだ、大気の層が薄い、などのコメントもいただきました。少なくとも地球への関心は上がったと思いますし、ライブ配信をVTuberの方とやった時にも、今の地球の姿を見た興奮とともに、コメント欄には地球への想いを発してくれる方が多くいらっしゃいました。

中村:ソニーの社内での宇宙事業への関心も高まったのではないでしょうか?

中西:ソニーグループ内の様々な会社からも、宇宙事業をやっていると知った人が「何かできませんか」と言ってプロジェクトに集まってきてくれました。思っていた以上にソニーの中に宇宙好きの方が多かったのだなと思いました。

今回STAR SPHEREの活動休止が決まった際にも「やめちゃうの」「またやるときは言ってよ」と、休止に関して残念な声はもちろんありましたが、今後に向けた期待醸成であったりソニー社内に宇宙好きの種は蒔けたかなと思ってます。

中村:先ほどのお話で、ソニー社内には、人工衛星の開発から打上げ、運用まで経験し、そのノウハウを身につけられた方が、多くいらっしゃる状態であるというのも、宇宙事業の種がソニーのあらゆる部署に蒔かれたとも言えますね。

今後、ソニーが手がける新しい宇宙事業が生まれる場合、どのようなものになるのでしょうか。

中西:今、ソニーではCreative Entertainment Visionという長期ビジョンを掲げています。

中西:ここからは私の想像ですが、そういったクリエイティビティやエンタテインメントが広がる領域の先、また、クリエイターを刺激するテーマとして宇宙があるのではないかと個人的には確信に近いものを持っています。

また、今やインターネット産業、インターネットビジネスと言わないように、宇宙も特別なものではなくなってくると思います。ハードウェアが宇宙に行くこともあれば、人が宇宙に行くこともある。また、例えば宇宙をテーマにした歌や漫画、アニメなどがたくさん出てくるなど、様々な領域に宇宙が溶け込んでいき、わざわざ宇宙と言わずとも、宇宙にある程度関係するビジネスをやっている人が社内にいるという状態になるとよいなと思います。

中村:本日は貴重なお話をありがとうございました。これからのソニーから生まれるあらゆる事業に注目しています!