宇宙食の最新事情~宇宙と地上における食事の違い、歴史、種類、展望、FAQ~

ガガーリンが人類初の有人宇宙飛行に成功したのは1961年のこと。それから60年以上が経過し、宇宙食はどこまで進化したのか。宇宙食の歴史、種類、展望を整理しました。

これまでに宇宙に行った人は600人(※)を超え、その中にはNASAやJAXAといった政府機関に所属する宇宙飛行士だけでなく、自らのポケットマネーで宇宙旅行をした人も含まれます。

※参考にした「これまでに宇宙に行った人は何人いるのですか | JAXA 有人宇宙技術部門」では、2023年3月12日時点で595人となっていたため、その後の有人宇宙飛行実績を加算しています

近い将来、ますます宇宙旅行が一般的なものとなったとき、私たちは宇宙で一体何を食べているのでしょうか。

1961年、人類最初の宇宙飛行士ガガーリン氏は、アルミチューブから絞り出した牛肉とレバーのペーストを食べました。これが人類史上、初の宇宙食で、ギネス記録に登録されています。

おそらくそれはお世辞にもすごく美味しいと言えるものではなかったことでしょう。それから60年、月や火星で人類が過ごすことも現実的な未来として語られるようになった今、宇宙食も時代に合わせて進化しています。

本記事では、宇宙空間での食事にまつわる様々な疑問や、宇宙ビジネスという観点での宇宙食市場について、解説します。

本記事により、宇宙食に関する基礎知識を得るだけでなく、ビジネス化の可能性について考える参考となれば幸いです。

(1)味覚も変わる?宇宙空間ならではの制約とは?宇宙と地上での食事の違い

宇宙での食事は、地上と比べてどのような違いがあるのでしょうか。始めに、これらのポイントから解説します。

1.人間の味覚が変わる

宇宙では味が薄く感じる傾向があると言われています。無重力により、体の下部にあった体液が体の上部に集まるため、顔が丸みを帯びる(ムーンフェイス)現象が起こります。

これにより、鼻が詰まった感覚となるため、風邪の時と同じような味の感じにくさが発生すると考えられています。ただし、個人差もあるため原因の詳細は未だ研究中となっています。

2.微小重力環境ならではの制約

微小重力環境下では、負荷刺激が少ないため、骨吸収が増え、骨形成は変化なし、または減少する可能性があり、骨粗しょう症の約 10 倍の速度で骨量の減少が進むそう。同様に負荷の無さが影響し、筋肉も退化します。よって、カルシウム、アミノ酸等、骨や筋肉の退化を防止する栄養素を多く摂取する必要があります。

https://humans-in-space.jaxa.jp/kibouser/library/item/benfit_to_humanity_2nd.pdf

また、液体や粉体は空中に浮かんでしまい、これらが機械設備に入り込むとトラブルを発生させるため、こぼれない食品に限定されます。

3.宇宙空間ならではの食事に求められること

宇宙には、太陽から照射される放射線が(大気と磁場によって遮蔽されて放射線量が弱くなる地上と比較して)強く降り注いでいます。短期であれば問題視されませんが、長期滞在になると人体の酸化反応が進むと推定されます。よって、食事からビタミンE、カロテノイド等、抗酸化物質を摂取する必要があります。

また、宇宙では長期間、閉鎖環境下での生活となります。室内にこもりっきりの生活なので、当然ストレスが溜まります。この精神的なストレスを和らげるのも宇宙食の機能の1つで、地上の食事と同じような美味しさが求められます。

ロケットで宇宙に持ち運べる荷物には重量制限があるため、食品は軽いものが多いです。加えて、宇宙滞在では冷蔵庫や冷凍庫のスペースも限られるので、常温で長期保存が可能なものが重宝されます。

(2)宇宙食の歴史と進化

前章の内容を踏まえ、人類最初の宇宙飛行から現代にいたるまでの宇宙飛行士たちが実際にどのような食事を取ってきたのか、宇宙食の歴史を簡単に振り返っていきます。

1.人類最初の宇宙飛行

人類最初の宇宙飛行は1961年4月のこと。ソ連の宇宙飛行士であるユーリ・ガガーリン少佐による宇宙飛行でした。

当時は宇宙での食事が人体にどのような影響を及ぼすか不明であったため、嚥下(食事を飲み込むこと)に支障が出ない錠剤やチューブ入りの食事が開発されました。ところが、当時の宇宙飛行士たちには評判が良くなかったそうです。

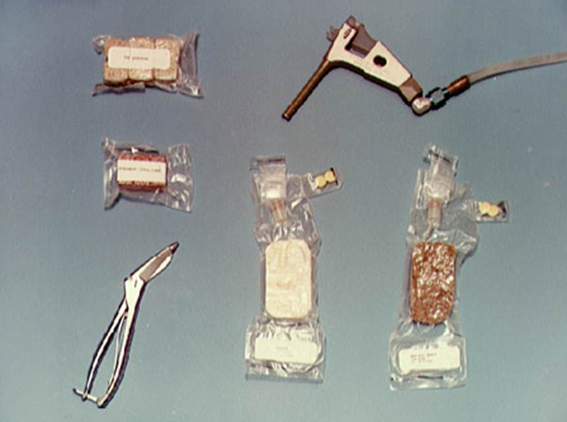

後にアメリカでジェミニ計画の飛行が実現されました。この時は最長2週間と当時の宇宙飛行としては長期間のフライトだったため、錠剤やチューブよりも改善された食事の提供が検討された結果、中程度の水分を含んだ物、乾燥食品が開発されました。それに伴い、乾燥食品を戻すウオーターガン、パッケージを開けるハサミも持ち込まれたそうです。

2.宇宙でも食べ物は飲み込める! 地上と変わらない宇宙食の開発進む

その後、アポロ11号によって人類は月に降り立ちました。この頃には、宇宙でも普通に嚥下が可能だということがわかってきたため、旧来の宇宙食から、今の地上でいうインスタント味噌汁やレトルトカレーのような、凍結乾燥技術(フリーズドライ)とレトルトパウチ技術の宇宙食が主体となり、バリエーションも豊富になりました。

その後、国際宇宙ステーション(以下、ISS)に日本人宇宙飛行士が滞在するようになってから、日本の食事を宇宙に提供する「宇宙日本食」の開発も始まりました。

3.宇宙で食べる日本食、こんなものまで?な宇宙日本食抜粋

宇宙日本食は、現在28社/団体が開発し、53品目存在しています。一部例を見てみましょう。

日本食なので、山菜おこわ、サバの味噌煮、きんぴらごぼうなど、日本ならではのメニューがあります。

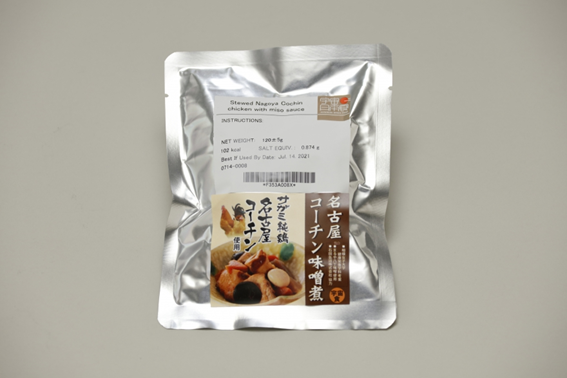

加えて、名古屋コーチン味噌煮、種子島産バナナとインギー地鶏のカレーなど、ご当地メニューも存在しています。

また、カップヌードル、リポビタンゼリー、柿の種など、地上で慣れ親しんでいる製品の宇宙食版も存在しています。

また、しょうゆ、マヨネーズといった調味料や、ようかんといった和菓子まで、宇宙日本食の種類は幅広いです。

これら一部の例だけでも、かなり地上の食生活に近いものが食べられる印象ではないでしょうか。皆さんの好きなものが宇宙日本食にあるのか、是非公式HPから他のラインナップもご覧ください。

宇宙日本食 | JAXA 有人宇宙技術部門

(3)宇宙食の種類

現在、宇宙食は大きく分けると、以下に分類されます。

1.加水食品(フリーズドライ食品)

水やお湯を加えて戻す食品です。スープ、ライス、スクランブルエッグなどが該当します。

2.温度安定化食品(レトルト食品)

そのままでも食べられて、温めても美味しい食品です。ステーキやチキン、ハムなどの肉料理、ツナやイワシなどの魚料理、果物やプリンなどが該当します。

3.自然形態食品・半乾燥食品

そのまま食べる食品です。ナッツ、クッキー、キャンディ、乾燥フルーツ、ビーフジャーキーなどが該当します。

4.調味料

味変に欠かせない調味料ですが、塩、こしょう、ケチャップ、マスタード、マヨネーズがあります。塩とこしょうは飛び散らないように液体になっています。

5.生鮮食品

リンゴ、オレンジ、グレープフルーツ、バナナ、ニンジン、セロリ、キュウリ、プチトマトなどの新鮮な果物や野菜も持ち込まれます。他にもパンやトルティーヤなどが該当します。消費期限前に食べきらないといけないため、打ち上げ後早めに食べます。

・宇宙食にはどのようなメニューがあるのですか。 | JAXA 有人宇宙技術部門

・宇宙食の種類 | JAXA 有人宇宙技術部門

(4)未来の宇宙食として期待される新たなチャレンジ

宇宙における持続可能、かつQOLの高い生活を実現するために、新しい技術を駆使した未来の宇宙食開発が行われています。今回はそれらの技術の概要と、なぜ期待されているかの背景について、いくつかご紹介します。

1.3Dプリンタ技術

NASAは乾燥したタンパク質や脂肪などの主要栄養素や、香料などをインクジェットカードリッジにセットし、ピザなどの様々な形や食感の食べ物を出力する、3Dプリンタ技術を開発しています。

これにより、宇宙滞在中の食の単調さを解消し、個人ごとの栄養ニーズと好みに応えるカスタマイズされた食事の作成が可能になり、宇宙飛行士のQOLが向上する可能性があります。各種栄養素は滅菌したコンテナに保存して直接プリンタに供給するので、食材の保存期間を延ばし、食品ロスの削減にも寄与できる可能性があります。

日本では山形大学が「宇宙で“すし”を食べる」ために、3Dフードプリンタを用いたプロジェクトに取り組んでおり、小型化や宇宙船への搭載を視野に入れた研究が行われています。

・3Dプリントされた食料で飢餓を終わらせる大胆な計画

・山形大学、3Dプリンターで“すし” 宇宙船搭載へ小型化図る | 日刊工業新聞 電子版

2.味覚を変える技術

前述の通り、宇宙では味を薄く感じる傾向があります。これを解消するために、電気刺激によって味覚に刺激を加え、塩味を増大させる技術です。

2024年度の内閣府が主催する宇宙ビジネスコンテストS-Boosterにて、名古屋大学発のスタートアップ・株式会社UBeingがこの技術を活用したデバイスを発表したところ、最終審査まで残りスポンサー賞を2社から受賞しました。

宇宙での「食体験向上デバイス」や「宇宙天気予報AI」も登場 S-Booster2024最終選抜会 – DG Lab Haus

3.生鮮食品の栽培技術

宇宙で野菜を育てる技術も研究されています。日本の複数企業が合同で取り組んでいる、地球と宇宙の食の課題解決を目指すプログラム「SPACE FOODSPHERE」では、8種の作物(レタス、きゅうり、トマト、米、大豆、じゃがいも、さつまいも、イチゴ)を宇宙で栽培できる生産システムの開発を実施しています。

また、我々が慣れ親しんでいる野菜以外の生産に取り組んでいる企業もあります。

株式会社ユーグレナは、微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ)の生産に挑戦しています。ユーグレナはワカメや昆布と同じ藻の仲間で、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、不飽和脂肪酸など、人間が生きていくために必要な栄養素の多くを兼ね備えており、生産スペースを取らない、成長スピードが早い、宇宙の放射線に耐性がある等の点から、宇宙食に向いていると考えられます。

・SPACE FOODSPHERE | 宇宙から共に創る、人と食と地球の未来。

・宇宙での農業は実現するのか!?千葉大学の宇宙園芸研究センターの研究は、宇宙だけではなく地球の課題にも応用できる!|野菜科学研究会

・微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ)とは? | 株式会社ユーグレナ

・宇宙の課題解決をミドリムシで。 – Sustainable Times

・ispace、ミッション2・ミッション3の進捗を報告 | ispace

4.調味料の拡充

粉体の食品は散ってしまうため、宇宙では調味料やスパイスをふりかける、ということはできません。

そこで、宇宙で様々な味を楽しむ技術も開発されています。株式会社ルナロボティクスは調味料プリンター「colony」を開発しており、スマホの専用アプリから好きなレシピを選ぶと、選んだ料理の味付けが機械の中でブレンドされ、液体状で出てきます。

これにより、地上で人気の多彩な味付けを、宇宙で楽しむことができます。

調味料プリンターで 食体験の未来を拡張する | LUNA robotics.inc

5.まだまだある、未来の宇宙食開発

この他にも、多くの企業や団体が未来の宇宙食開発に挑戦しています。

細胞培養スタートアップのインテグリカルチャーは、宇宙でハンバーガーを食べる未来を作るために、宇宙で動物細胞を培養して食肉生産を実施する技術について研究しています。

細胞培養スタートアップのインテグリカルチャー、独自開発宇宙用調味料「スペースソルト®」配合の宇宙用食品「ゼリーピクルス」を開発。10/19よりクラウドファンディング開始。 | インテグリカルチャー株式会社のプレスリリース

マサチューセッツ工科大学とデンマーク工科大学の企業研究者は、ISSでみそを発酵させる実験を行いました。宇宙で発酵食品が作られた事例はおそらく初です。現時点の味は地上のみそと異なり、煎ったような香ばしさやナッツのような風味が強いそうです。

地球外で初の発酵食品、「宇宙みそ」はこんな味 米デンマークの研究者が発表(1/2) – CNN.co.jp

IDDKと菊正宗酒造は、宇宙環境を利用した日本酒づくりに協働して取り組むことを発表しました。IDDKが提供する宇宙環境下でのバイオ実験プラットフォームと、菊正宗酒造が有する伝統的かつ革新的な醸造技術を融合し、微小重力や宇宙放射線などの特殊な環境下での宇宙醸造の在り方を探究する予定です。

宇宙環境を利用した日本酒づくりに向けた協働についてIDDKと菊正宗酒造がMoUを締結 | 株式会社IDDKのプレスリリース

ここに挙げた事例以外にも、未来の宇宙食に関する取り組みや研究は多くあります。すべてが実現すれば、宇宙であっても地上とほぼ変わらない食生活を楽しめそうですね。

(5)みんなが気になるQ&A

Q1.宇宙食って美味しいの?

宇宙飛行士からは「思ったよりおいしい」といった声が挙がっています。過去の宇宙食は栄養補給が優先であったため、美味しさは後回しでしたが、近年は宇宙飛行士の食欲増進、精神ストレスの緩和等の目的から、美味しさも改善されつつあります。

宇宙飛行士のリーランド・メルビン氏、宇宙食は実はおいしいと語る – Business Insider

Q2.好き嫌いはしてもいいの?

トラブルで食料が不足するリスクや、生ごみの処理がしづらい等の点を考慮すると、好き嫌いはせず、残さず食べることが大事と言えるでしょう。

ただし、現在のISSでは献立は決められておらず、宇宙飛行士は自分の好みの食品を選ぶことができます。また、一部の食料は宇宙飛行士が自ら持ち込むことが可能です。

2025年8月までISSに滞在していた大西宇宙飛行士は、「他の人には人気無いけど自分は好き、という食料があるとラッキーです」とXに投稿しています。大西宇宙飛行士は他の人が選ばない「トロピカルパンチ」という飲み物が好きだと投稿されていました。

食べ物や飲み物で、他の人には人気ないけど自分は好き、っていうのがあるとかなりラッキーです。

私にとってそれはトロピカルパンチという正体不明の飲み物で、たぶん前のクルーには全く人気がなかったのか、ごっそり残ってたのを私がほぼ毎日飲んでせっせと減らしてます😁

みんなハッピーw pic.twitter.com/vWthdm5oLS— 大西卓哉 (JAXA宇宙飛行士)Takuya Onishi (@Astro_Onishi) June 14, 2025

【参考】

・宇宙食にはどのようなメニューがあるのですか? | ファン!ファン!JAXA!

Q3.水はどうやって確保しているの?

現在のISSでは、地上から水を定期的に運んでいます。また、宇宙飛行士が食事に使用した後は、尿を水再生システムで蒸留、精製し、飲料水に戻しています。

宇宙飛行士のジョークとして「昨日のコーヒーは明日のコーヒー」という言葉もあるようです。

「涙を流しながら地球が自転するのを見ています」15名の宇宙飛行士が集い語った宇宙から見た地球の感動と変化、次世代への思い【IAC 2024レポート】

ここで行っている処理は、地上で行っている下水処理と上水処理を合わせたようなものであるため、安心して飲める水質が確保されています。

ISSでは尿を処理して飲料水にしているとのことですが、安心して飲めるのでしょうか? | ファン!ファン!JAXA!

Q4.賞味期限は?

現在のNASAの基準では、常温で1年以上となっています。長期滞在やトラブル発生によって滞在が長引いてしまうなどのリスクを考えると、できるだけ長い方が良いと言えるでしょう。ちなみに、火星に人類が到達する場合は、最低でも3年の賞味期間が必要と考えられています。

STT137_H1-4

Q5.ごみはどうやって処分している?

現在のISSでは、食品包装等のごみは分別し、一時的に保管します。その後、使用済みの補給機に積み込み、大気圏に突入させて焼却処分しています。

また、将来的に宇宙で生活する人が増えることを見越して、省スペース・水回収のため、NASAはTrash Compaction Processing System (TCPS) を開発しています。

これは、ごみを圧縮・乾燥し、再突入時の焼却または再利用へつなげます。ISSでの試験は2026年を予定しています。

ゴミ圧縮処理システム(TCPS) – NASA

Q6.飲み物はどうやって飲んでいる?制限はある?

水は空中に出ると水球になって飛び散ってしまうため、原則、ストローのついた密閉容器から飲みます。ジュースやコーヒーも粉末で容器の中に入れてあるので、水やお湯を加えることで溶かし、飲むことができます。

宇宙で飲むことが難しいのは炭酸飲料とアルコールです。炭酸飲料は、無重力で泡がどんどん大きくなり、泡のまわりの炭酸飲料がはじき飛ばされ、激しく吹き出すリスクがあります。

アルコールは、緊急事態になったときに酔っぱらって対応できなくなってしまうので、現時点では禁止です。ただし、将来的に宇宙旅行が一般的になった際、宇宙旅行者であればアルコールを楽しめるかもしれませんね。

・宇宙船内で水を飲むときは、どうやって飲むのでしょうか? | JAXA 有人宇宙技術部門

・無重力で炭酸飲料を飲むのは、水やジュースやコーヒーを飲むのと違って大変です。なぜでしょうか | JAXA 有人宇宙技術部門

・金井に質問: 検索結果 – 宇宙ステーション・きぼう広報・情報センター – JAXA

Q7.食事のにおいはこもる?

ISSの場合、顔の周りに二酸化炭素が溜まったり、酸素がなくなって息ができなくなることを防ぐために、常にファンを回して人工的に空気を循環させています。なので、食事のにおいも、しばらくすると風に流されて消えるようです。

金井に質問: 検索結果 – 宇宙ステーション・きぼう広報・情報センター – JAXA

(6)ビジネスとしての宇宙食の可能性

1.市場規模・CAGR (年平均成長率)

2025年4月にVerified Market Reportsが発刊した「宇宙食品市場規模、市場分析、予測2032」によると宇宙食品市場の規模は2030年代初頭までに53億ドルに上ると推定されています。CAGR(Compound Annual Growth Rate)で2026年から2033年まで6.1%となる予想です。

日本の宇宙ベンチャー企業ispaceが掲げるビジョン「ムーンバレー2040」では、2040年代に月面に1000人規模が生活することを想定しています。その時代になれば、多くの人が宇宙食で生活するため、市場規模は数千億円規模になると考えられるでしょう。

・宇宙食品市場の洞察

・宇宙食の歴史と発展、そして未来 – Space Medical Accelerator

・資料60-2-3 ispace社による月面探査について

2.今後の展望と需要増加を支える鍵は?

では宇宙食の市場は今後、具体的にどのように広がっていくのでしょうか。

月・火星探査の活発化

人類の活動領域の拡大に向けて、月面や火星探査のプロジェクトが進行しており、今後もその活動は活発化するでしょう。日本でも前述のアルテミス計画の中で、有人与圧ローバーを開発して10年間運用する役割を日本が担うこと、日本人宇宙飛行士2名が月面活動をすることが約束されています。

有人与圧ローバーは、月や火星といった天体の表面を走行し探査を行う乗り物で、さらにその中で生活するキャンピングカーのようなものです。宇宙飛行士の栄養補給やストレス緩和のために、この与圧ローバーの中で宇宙飛行士が食べる宇宙食の需要は大きくなっていくと考えられます。

有人与圧ローバー | JAXA 有人宇宙技術部門

複数の商用宇宙ステーションの台頭

日米など15か国の政府が大家となって運用してきたISSですが、2030年に退役し、その後は民間主体で管理する方針となっています。

今後、民間ならではの発想で、映画やドラマの撮影など、ビジネスの場としての利用が増えると見込まれています。

宇宙飛行士以外の宇宙ステーション利用者が増えれば、それに伴い宇宙食の需要も大きくなると考えられます。

主役は民間 宇宙ステーション後継 – NHK NEWS おはよう日本 – NHK

宇宙観光

近年、ヴァージン・ギャラクティック、ブルーオリジンのような短時間の宇宙体験だけでなく、数日間にわたって宇宙空間に滞在する商業宇宙旅行の機会が増えています。

将来的には宇宙に快適に泊まり、遊べるような宇宙ホテルも構築されるかもしれません。

国内でも清水建設などが宇宙ホテルの構想を発表しており、そこでは宇宙環境ならではの食事体験を提供するエリアも入っています。

地上のホテルでも、提供される食事は重要な楽しみの1つであり、宇宙ホテルにおいても、そこで提供される宇宙食のクオリティへの需要は確実に高まると考えられます。

・日米で進む「宇宙ホテル」構想!民間人が宇宙に泊まれるのはいつから? – SPACE Media

・宇宙ホテル | 事業トピックス | 清水建設

宇宙食に限らないフードテックの進化による市場拡大

宇宙食は災害食に応用できます。常温での長期保管など、必要な特性に多くの類似点があるため、JAXAが認証制度を運営する宇宙日本食と、JDFSが認証制度を運営する「日本災害食」との連携の検討を共同で進められています。

実は、宇宙日本食として認められた食品は、日本災害食の審査を省略し、比較的容易に認証を取得できるようになっています。

宇宙日本食認証食品が「日本災害食」認証申請を行う場合、 審査項目の一部が省略されることになりました ~宇宙日本食の地上生活での活用へ~ | JAXA 有人宇宙技術部門

また、介護食としての応用も期待されます。宇宙食は無重力下での喫食を前提としているので、寝たきりの状態でも喫食が可能になります。よって、食事を飲み込むことが困難な高齢者が食べやすい食品として、宇宙食を提供することができると考えられます。

最後に、機能性食品としての応用も期待されます。前述のとおり、宇宙空間では骨や筋肉の劣化、放射線による酸化促進が懸念されるため、宇宙飛行士の健康維持機能を宇宙食に持たせています。よって、宇宙食を開発した技術が、骨粗しょう症などの病気の予防、肉体の老化の予防などに対し機能する、未来の機能性食品につながることも期待できるでしょう。

3.参入事例紹介

前述のとおり、宇宙日本食には多くの企業が参加しており、日清食品、キッコーマン、マルハニチロ、キユーピー、山崎製パンなど、普段よく耳にする企業の名前が並んでいます。宇宙食を提供することで、「宇宙に挑戦する企業」というポジティブなイメージを社会に与えることができるのではないでしょうか。

また、宇宙食そのものの開発以外にも参入事例があります。前述の、地球と宇宙の食の課題解決を目指すプログラム「SPACE FOODSPHERE」では、複数の企業が共創することで、宇宙での食料生産システムの構築、宇宙飛行士や宇宙旅行者のQOLを改善するシステムの構築などを研究しています。さらに、この活動で得た知見を地上の課題解決・ビジネスに活かす取り組みにも、同時に挑戦しています。

SPACE FOODSPHERE | 宇宙から共に創る、人と食と地球の未来。

4.宇宙日本食の開発を行うためのステップ

宇宙日本食の開発には以下のようなステップが必要です。

まずは、宇宙日本食の事務局に相談し、説明を受けます。その後、宇宙日本食に認定させたい食品のサンプルを提出します。そこで適性を確認できたら、書類を提出して一次審査に入ります。

一次審査では保存性、安全性など、食品の基本的な適性を確認します。ここで合格になれば、食品現物の試験や検査を実施する二次審査に進みます。この時には宇宙食の製造場所への立入審査も発生します。二次審査が完了したら、宇宙日本食として認定され、認証書が発行されます。

衛生基準や認証基準はかなり細かいため、認証までに長い道のりとなります。粘り強さが大切です。

・宇宙日本食の申請について | JAXA 有人宇宙技術部門

・「宇宙飛行士に食べてもらいたい!」はかた地どりのおかゆにもち麦ぜんざい 九州初「宇宙日本食」を目指し – RKB毎日放送

・331567.pdf

(7)まとめ

以上、宇宙食について、歴史や種類、また、市場規模などについて網羅的にまとめてみました。宇宙食について理解は深められたでしょうか。

すでに多くの企業や団体が宇宙食に挑戦しています。これから宇宙が本格的なビジネスの場になっていくにつれ、宇宙食はインフラとなり、さらには地球の食課題を解くテックにもなり得ると考えられます。

ぜひ、宇宙で星や地球を眺めながら、何を食べたいか想像してみてください。

【参考書籍】

・田島 眞『宇宙食 人間は宇宙で何を食べてきたのか』、共立出版、2015年