経済産業省・宇宙産業課に聞く―パーパス(存在意義)は「宇宙を日本の力に」【政策からひも解く宇宙産業の未来#2】

経済産業省が目指す方向性から、宇宙戦略基金第1期の成果と課題の振り返りと第2期の狙いなど、経済産業省宇宙産業課の高濱航課長にお話を伺いました。

産業競争力の強化、気候変動対策や安全保障など、さまざまな分野と密接に関わる宇宙政策は、今や国の成長戦略において欠かせない重要な柱となっています。

「政策からひも解く宇宙産業の未来」シリーズ第2弾となる今回は、経済産業省宇宙産業課の高濱航課長にインタビュー。経済産業省が目指す方向性から、宇宙戦略基金第1期の成果と課題の振り返りと第2期の狙いなど、じっくりお話を伺いました。宇宙政策の“今”と“これから”をお伝えします。

お話を伺ったのは……

経済産業省 宇宙産業課

課長

高濱航さん

2002年に経済産業省に入省後、情報機器産業政策やエネルギー政策、G7議長国としての気候変動交渉等を経験。2024年7月、経済産業省の組織再編とともに、初代の宇宙産業課長に就任。また、欧州での勤務や大分県での勤務も経験。大分県では、大分空港を水平型スペースポートとするプロジェクトを開始。地方から世界、地球から宇宙まで、幅広い視点で宇宙産業の変革に取り組む。

(1)エース機の開発よりも量産へ

宙畑:最初に宇宙産業課の役割と現在の宇宙産業にはどのような取り組みが必要だと考えられているかを教えてください。

高濱:JAXAや内閣府、文部科学省、総務省といったさまざまな組織が宇宙に取り組む中で、私たち経済産業省(以下、経産省) 宇宙産業課は何をするべきなのかを、常に考えています。なぜ経産省の宇宙産業課が存在するのか。それは、やはり宇宙を、世界市場の獲得と拡大を通じて日本経済に貢献している状況にしていくとともに、国民の暮らしと産業、安全保障を支える国家インフラとして機能している状況にしていくことが求められているからでしょう。宇宙産業課は「宇宙を日本の力に」をパーパス(存在意義)として掲げました。英語では「IGNITE OUR ECONOMY」と表現しています。

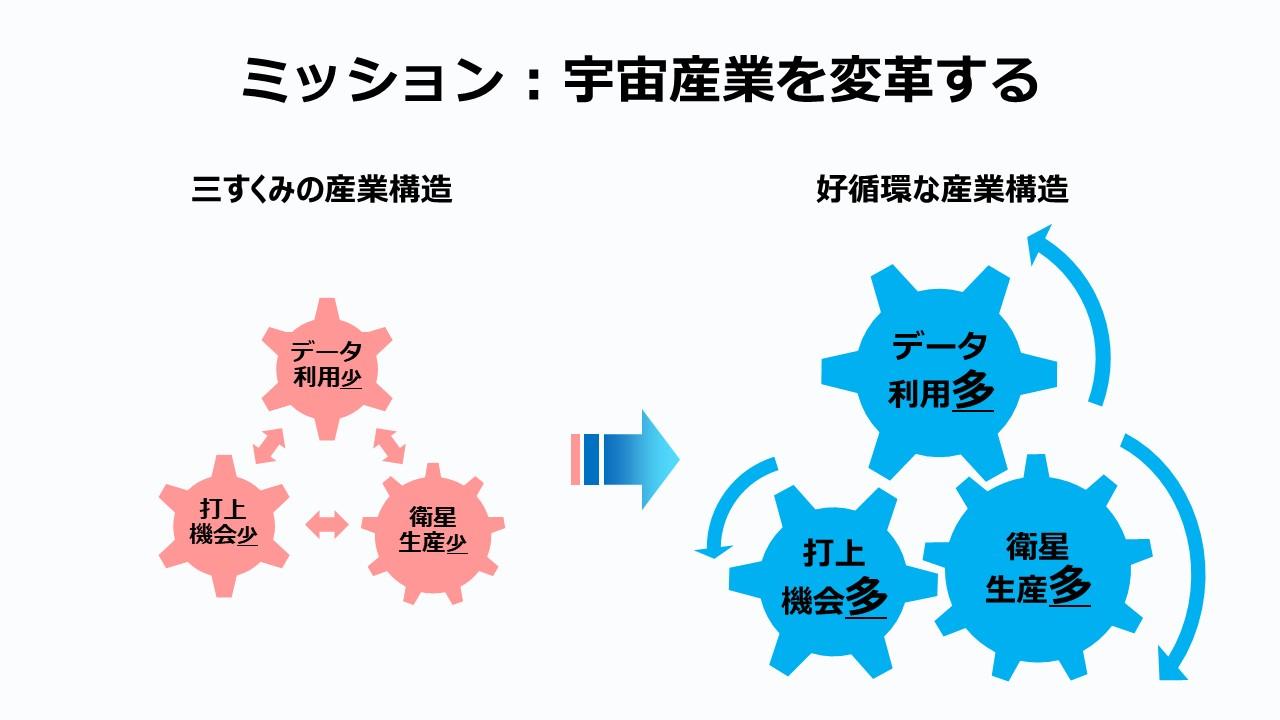

一方で、宇宙が「日本の力」となっている状況を実現するためには大きな課題があります。現在の宇宙産業は、長年にわたり限られた官需に最適化されてきた結果、衛星データの利用は少なく、衛星の生産数も少なく、打ち上げ機会も少なく、相互依存により変化や成長が起きにくい「三すくみの産業構造」となってしまっています。

高濱:「打ち上げの機会が少ないのは、衛星を作らないからだ」「いやいや、衛星を作らないのは、データ利用が広がらないからだ」といった具合に、一部のボトルネックによって宇宙産業全体の規模と成長の限界が決められてしまっている状況です。

こうした状況を打破し、三つの要素がうまく噛み合って歯車が回るような産業構造への転換を目指しています。それぞれが互いに成長を促し、全体の規模と競争力が持続的に拡大する「好循環な宇宙産業」です。

限られた内需に依存した一品物の開発体制から脱却し、衛星の量産体制とロケットの高頻度打ち上げを実現し、外部への過度な依存を避けることで、強靭なサプライチェーンを国内で構築しようとしています。宇宙産業課は、宇宙が「日本の力」となっている状況を目指すために「宇宙産業を変革する」をミッションとして設定しています。

宙畑:衛星、ロケット、データ利用という三つの要素がうまく連動するためには、まずどこから手をつけるべきとお考えでしょうか?

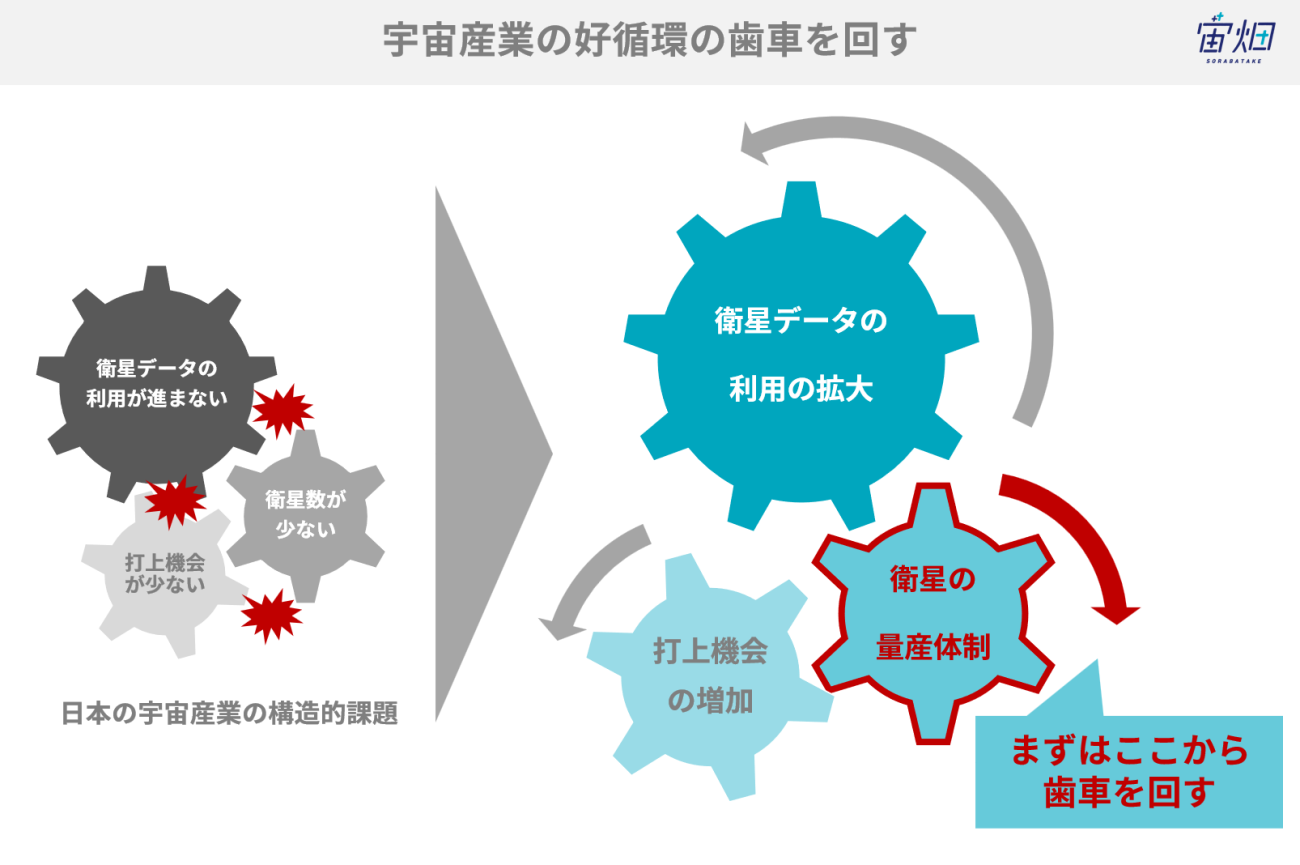

高濱:サプライチェーン含め限られた官需に最適化され、低いレベルで落ち着いてしまっている状況を変化させていくにはすべての要素に刺激を与えていくことが必要ですが、我々としては、まず「衛星の生産」に注力すべきだと考えています。

衛星コンステレーションによってサービスを展開し、アジアや世界に向けた利用を促していきます。こうした衛星を日本国内で製造できるようになれば、コンステレーションの更新需要も含めて部品やコンポーネントのロット数が増え、安定した生産体制が築けます。

さらに、日本国内で打ち上げることで、ロケットの需要も生まれます。そうなれば宇宙機器産業全体が強くなり、サプライチェーンも厚みを増すでしょう。

宙畑:より多くの製造業の方々が参入したいと思える産業になるということですね。

高濱:高付加価値のサービスも生まれ、衛星データの利用も進みます。まさに産業全体が好循環で回るようになります。だからこそ、最初の一歩として「衛星の量産」に力を入れているのです。

具体的な数字を挙げると、我々が具体的に見えている範囲だけでも、ここ数年で50機を超える衛星の製造・打ち上げが想定されています。各社の将来構想まで含めると、100機を超えてくると思います。衛星の寿命は通常5〜7年ほどなので、100機以上の衛星が運用されていれば、毎年20機〜30機以上の更新需要が自然に生まれますよね。

宙畑:衛星を50機、100機といった規模で展開していく構想を前提にすると、いかにコストを抑えて製造するかという点も重要になってくるのではないでしょうか。

高濱:そうですね。「安く」というより、「アフォーダブル(妥当な価格)」という感覚に近いです。高機能な一品もの、いわゆるエース機ではなく、量産型の衛星をつくっていくというイメージです。

これまでは「次はどんなエース機をつくろうか」といった技術実証的な衛星が主でした。しかし、エース機だけでは世界市場は戦えません。量産型が必要です。今後は最初から量産を前提とした設計に切り替えていく必要があります。価格も設計から見直し、コスト構造を整えていく。そのうえで、サービスとして費用対効果の高いものをつくっていく。そうした考え方をもつ事業者を、我々としても積極的に支援していきたいと考えています。

宙畑:城内実内閣府特命担当大臣(宇宙政策担当)は「宇宙分野は自動車産業に次いで我が国の基幹産業となりうる大変重要な分野」だと、宇宙政策委員会や大臣記者会見でおっしゃっていました。生成AIやグリーンテック、半導体など、さまざまな事業がある中で、経産省において宇宙産業はどのように位置づけられ、期待されているのでしょうか。

高濱:宇宙産業への期待は、やはり成長率の高さにあると思います。もちろん、現時点での絶対的な規模でいえば、まだまだ日本の経済に十分貢献できている状況ではないですが、成長率で見ると、世界全体のGDP成長率の2倍くらいで伸びていて、半導体産業と同じくらいのペースです。

重要なのは、ロケットや衛星といった狭い意味での宇宙産業だけではなく、それをもとに成り立っている地上のサービスやビジネス、つまり宇宙技術を活用した周辺の取り組みまで含めて、宇宙産業を広くとらえることです。実際、その広がりはすごく大きな可能性を持っています。とはいえ、土台となる技術はおろそかでいいとは、決して思っていません。むしろその逆で、しっかりした基盤があるからこそ、他の分野にも展開していけるのだと思っています。

たとえば、私が大分県に出向していた際の経験を振り返ると、災害時には目の前の優先課題への対応に追われ、衛星画像を提供されても、うまく活用することができていなかったように思います。DXやGX(グリーン・トランスフォーメーション)の流れの中に、宇宙の技術がしっかりと組み込まれていく必要があります。宇宙は、多くあるツールの一つであり、何でも宇宙だけでできるとは思わないこと、そして宇宙はDXやGXと並ぶ、稼ぐ力を支える技術であり、「他産業の成長に貢献する」という謙虚なスタンスでいることが重要ですね。

(2)日本はもっとできるはず。その期待に応えるために

高濱:宇宙産業課では、重点分野としてこちらの3つを挙げています。

・アジアにおける宇宙経済圏構築

・新たな宇宙ビジネスの開拓

・世界で戦える宇宙機器産業への変革

まず一つ目が、「アジアにおける宇宙経済圏の構築」です。日本国内のみならず、東南アジアや中東との宇宙利用を促進していく取り組みですね。単純に市場を取りに行くのではなく、その地域ごとに固有の社会課題に対して、宇宙がどう貢献できるか、場合によっては地上のサービスも組み合わせて、トータルのソリューションとしてどう提供できるかを各地のパートナー企業とともに創り上げていく必要があります。

2つ目は、スペースデブリや月面探査、ポストISS、衛星コンステレーションといった「新たな宇宙ビジネスの開拓」です。こうした新しい分野のいわゆる0を1にするフェーズは、技術を開発するだけでなく、制度設計や国際的な枠組みづくりも重要です。そこには、経産省としての役割があると考えています。

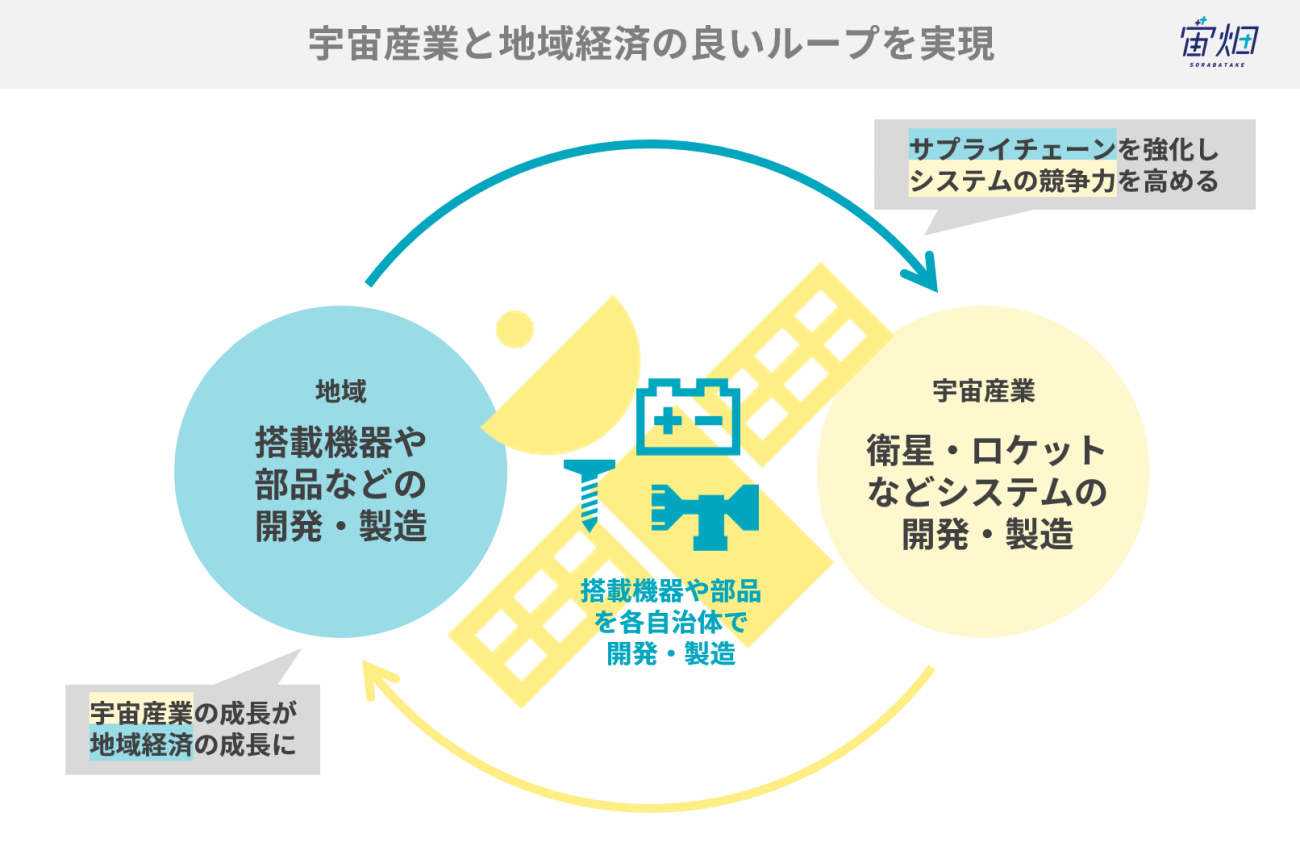

そして3つ目は、「世界で戦える宇宙機器産業への変革」です。すなわち、衛星やロケットの強靭なサプライチェーンをどう構築するかというところです。これはあらゆる産業と密接に関わる私たちにしかできない、むしろ経産省がやらなくてはならないところだと思っています。

また、経産省には全国に支局があります。北海道から沖縄まで、各地域に担当者が配置されています。現地の事情に精通した職員が地域ごとに宇宙政策を担ってくれるというのは、経産省ならではの大きな強みだと思っています。たとえば、私が以前関わっていた大分にも、経産省から職員を出させていただいていますし、鹿児島、和歌山、福島にも職員を出させていただいていて、それぞれの立場で宇宙をどのようにその地域の発展に位置づけていくかを日々考えて頂いています。

宙畑:1つ目の重点分野である「アジアにおける宇宙経済圏の構築」では、東南アジアと中東が重点地域として挙げられています。東南アジアは想像しやすいのですが、中東が含まれているのはなぜでしょうか?

高濱:中東は、例えばUAEやサウジアラビアは、宇宙利用にかなり力を入れています。日本にとっても、原油や天然ガスの輸入で、非常に関係が深い地域です。私たちは、政府全体としての方針を踏まえたうえで、経産省はどこで強みを出せるのかという点にフォーカスしています。JAXAや文部科学省がこれまで蓄積してきたことと同じことをやっても意味がありません。我々が付加価値を出せる部分に取り組むことが大切なんです。

中東との関係は、まさにそのひとつです。エネルギーを通じ長年にわたって構築してきている信頼がベースにあります。だからこそ、向こうもきちんと経産省の話を聞いてくれるわけです。

高濱:エネルギーや通商の専門部局と一緒にプロジェクトを進めたりと、まさに省内の力を結集しています。エネルギーの文脈を背景にしながら、宇宙分野でも中東との関係を深めていくというのは、経産省らしい取り組み方だと思っています。ただ、経産省だけで仕事はできません。経産省の強みに加えて、宇宙政策全体の視点からの内閣府の後押し、外務省と現地の大使館の強み、JAXAの実績、そして実際の技術を有する民間企業の取り組みのそれぞれが相乗効果を発揮し、日本の宇宙が中東で存在感を発揮できるのです。

宙畑:ところで、いただいた資料を拝見すると、宇宙産業課のメンバーの顔写真と意気込みが紹介されているページがありますね。省庁の資料ではこういったものは見たことがなかったので驚きました。

高濱:宇宙産業課の紹介資料は、打ち合わせ時に政策の紹介とともに個別にお渡ししているものですが、役所にいると、おおよそ2年ほどで異動があります。そうすると「自分には専門性がない」と思ってしまう職員もいますが、そんなことはないと私は思っています。

自分自身の過去を振り返ってみても、その時々で本気で仕事に向き合ってきているし、積み上げてきたものがあります。民間の方と比べても、役人としていろんな現場を渡り歩いてきたからこその視点や知見がある。みんな謙遜しがちですが、胸を張っていこうよって。顔を出して、自分の名前で語っていこうよというメッセージを込めています。

宙畑:高濱さんが初めて宇宙に関わられた時と今を比較して宇宙産業はどのように変化しましたか?

高濱:本格的に宇宙に関わったのは、大分県にいたときですね。Space Port Japanから大分空港を活用するアイデアを聞き、大分の未来につながる取り組みとして、当時の知事に相談したことから始まりました。

宙畑メモ:大分のスペースポートについて

2020年4月、海外に本拠地を置くロケットベンチャーが、大分空港をスペースポート(宇宙港)として活用することを検討していることが報じられました。この動きは、日本にスペースポートを開港することを目的に活動する一般社団法人Space Port Japanの仲介により実現したもので、大分県において本格的な検討が始まりました。

高濱:宇宙産業そのものは、正直、大きくは変わっていないと思います。だからこそ、我々が変えていかなくてはならないという思いが強くあります。ロケットの打ち上げ回数や衛星の数にしても、データを見ればわかる通り、あまり大きな変化はありません。そこだけを見ると少し寂しい状況ではあります。

しかし、ポジティブな面もありますよ。日本は、産業の基盤がある国ですし、人材や資金もあります。各地域にも宇宙に関わる拠点が点在していて、実際に宇宙産業の打ち上げの現場やサプライチェーンは地域の産業にすごく支えられています。

それからやはり、JAXAの存在は大きな強みです。海外で宇宙関係者と話すと、JAXAがいかに強く信頼されていて、広いネットワークを築いているかがわかります。これは確実に日本の強みだと言えます。だからこそ、「日本はもっとできるはずだ」という悔しさを、宇宙業界に関わっている皆さんが感じているのではないでしょうか。経産省としては、こうした思いに応えるべく、産業構造そのものをしっかり支えていくことこそが、我々が果たすべき役割だと思っています。

(3)宇宙戦略基金の第1期の総括と第2期の狙い

宙畑:続いて、宇宙戦略基金についておうかがいします。約3,000億円規模の第1期の技術開発テーマについては、すべての採択結果が2月までに公表されました。第1期の応募状況はいかがでしたか?

高濱:第1期については、多くの方からご応募をいただき、非常に良かったと感じています。一方で、全省庁共通の課題として、より多様な方々が参加しやすい形にすべきだというご指摘もいただきました。第2期では、早めにアナウンスを行うなど、参加のハードルを下げる取り組みを進めていることに加えて、私たちの政策としての意思は明確にしつつも、実現のための技術は民間が創意工夫できるようにする方針で進めています。

宙畑:経済産業省計上分の実施方針を拝見すると、第2期技術開発テーマの「衛星データ利用システム実装加速化事業」では、衛星データ利用システムの開発・実証として30件程度を採択すると記載されています。30件というのはかなり大規模な印象を受けました。この「30件」という数はどのようにして決まったのでしょうか?

高濱:日本として、しっかりと国際的に競争力のあるソリューションを生み出していくという目的があり、その中で、なるべく多様なニーズに対応したいと考えています。ただし、対象となるプロジェクトには規模の大小もありますし、予算との兼ね合いもあります。その結果として、現時点で30件程度という数になっています。

ただ、件数を埋めること自体が目的ではありません。あくまで、我々が求める基準をしっかり満たす提案かどうかで、審査委員会において採択の是非が議論されることとなります。

宙畑:宇宙戦略基金には、経産省のほかに内閣府、文部科学省、総務省も関わっています。どのような座組みで進められているのでしょうか?

高濱:まず、全体の調整については内閣府が中心になって進めています。いつも相談しながら、どういうテーマを設定するか、各省の事業と重複しないようにするにはどうすればいいか、シナジーをどう生み出すかといった観点で議論を重ねています。ですので、テーマ設定に関しては、内閣府が中心となって全体を調整しているという形ですね。

加えて、私たち経産省としても文部科学省などと個別に話し合いながら、どういった観点で事業者を支援していくのがよいか議論しています。簡単に言えば、文部科学省が「技術の芽」を育てる役割を担っていて、我々はそれを「事業の出口」に結びつけていく役割を持っているという棲み分けです。

宙畑:どのような基準で採択しているのでしょうか?

高濱:経産省では、「本当にその技術でビジネスをする意思があるか?」「事業終了後にどう事業化していくのか?」という点を、かなり厳しく問うようにしています。単に研究として「やりたい」という意思だけでは不十分で、経営としてのコミットメントが求められます。出口戦略が見えていない場合は、我々の支援対象にはなりません。逆に言えば、しっかりとした技術を開発し、それを用いて実証を行い、最終的にはこういうビジネスモデルで展開していくという姿勢を示してくれる事業者を、私たちは支援していきたいと考えています。

審査そのものは、技術やビジネスに精通した審査委員会の専門家の方々が行います。経産省の職員は直接審査するわけではありませんが、我々の実施方針の中では、「グローバル市場への展開も含めた一定規模以上の市場を見据えられる、ユーザニーズに合致したサービスを提供する国際競争力のあるソリューションの開発が不可欠である」など、政府として重要と考える点を記載しています。これらを踏まえて公募要領がつくられ、専門家が審査にあたっていきます。

それから、経営陣がプロジェクトにコミットしているかどうかといった点も確認しています。場合によっては、経営者自らが審査の場に登壇し、プレゼンテーションを行うこともあります。たとえば、技術が実用化された後のビジネス展開や資金調達の覚悟といった具体的な話をしていただきます。

(4)「官から民へ」という言葉に対する違和感

宙畑:宇宙分野の技術開発では、商業的に成り立つかどうかという視点も重要になってくると思いますが、実際にはその見極めが非常に難しい側面もあると感じています。そうした中で、特に経産省は「ビジネスとしての成立」を強く意識されている印象を受けました。国としての関与のあり方や、官と民の役割分担については、どのようにお考えでしょうか?

高濱:企業を支援すればするほど、「官から民へ」という言葉が一人歩きしているように感じます。「官から民へ」というと「官(国)でやっていたことを、これからは民間でビジネスとして回してください」といったメッセージに聞こえてしまうことがありますが、そうではありません。重要なのは、官(国)だけで動いていた宇宙政策に、民間の考え方やイノベーションを積極的に取り入れていくということです。つまり、国家としての関与を弱めるというよりも、むしろ民間の力を最大限活かして、国家としての目的をより効果的に達成していこうという発想です。

民間のビジネスを加速させようとしているからこそ、民間だけでは難しい領域や、国家が関与すべき宇宙インフラの重要性を強く実感しています。宇宙の社会インフラとしての価値は認識されつつありますが、それを誰がどう整備するのかについては、まだ共通認識が十分とは言えません。というのも、これまでは民間のプレイヤーが出てくること自体が重要でした。一定のプレイヤーが揃ってきた今、これから本格的に社会実装を進めていくにあたって、立ち止まって、関係者全体で共通の認識を持つことが大切だと感じています。

たとえば、ロケット開発は非常に分かりやすい事例です。日本では2030年代前半までに我が国としての打上げ能力を年間30件程度確保することを目指していますが、基幹ロケットだけでは年間10件程度が限界です。残りの20件をカバーするには、民間ロケットの活用が不可欠です。

では、なぜ残りの20件の打ち上げを民間に期待しているかというと、民間の需要や外需を狙っている民間企業は、スピードやコストを下げるインセンティブにさらされていて、よりイノベーションが起きやすい環境にあるからです。国家として必要なキャパシティを得るために、その民間のイノベーション力を最大限に活用していこうという考えです。

宙畑:宇宙戦略基金の実施方針でも多数言及されている衛星コンステレーションについてはいかがでしょうか。

高濱:日本として、どのような衛星コンステレーションを構築したいのか、その意思がなかなか見えないことには、私たちも課題意識を持っています。冒頭でもお話した通り、衛星の量産は、宇宙産業が三すくみの産業構造から脱却するためのキーワードですから、日本の衛星コンステレーションのコンセプトはしっかりと描いていく必要があります。なぜ経産省がそこに関与するのかといえば、具体的な数や構想を明示しないと、サプライチェーンが構築できないからです。そうした見通しや構想そのものが、産業界への重要なシグナルになります。

宇宙基本計画の工程表には、基幹ロケットで打ち上げる衛星が記されていますが、それだけではなかなか民間投資に結びついていないのが実態です。しっかりとリアルな投資につながる情報を発信し、まとめ発注などを通じてコストを下げ、関連企業が設備投資できるようにする。そのためにも、日本としての明確な構想を示していくことが大切だと考えています。

余談ですが、欧州が構築を目指している通信衛星コンステレーション「IRIS²(アイリススクエア)」のように、国としてコンステレーションにかっこいい名前をつけていますよね。日本でもまず名前から議論を始めようということで、例えば、「神楽(かぐら)」という名前もいいのでは、と課内では雑談したりしています(笑)。

神楽という名前には、天と地をつなぐという意味や、光を発して照らすイメージも込められています。舞い手や太鼓を打つ人など、さまざまな要素が融合して構成される神楽のように、コンステレーションも衛星だけでなく、それを支える地上局やシステムも含めた全体で一つの調和を成すものです。また、たとえばALOS(だいち)シリーズのような政府の大型衛星と、小型の商用コンステレーションが対立するのではなく、補完し合いながら価値を発揮していく。そのような「共存」や「ハーモニー」を体現する名称として、「神楽」というのは、日本のコンステレーションのイメージに合うのではないかと思っています。

宙畑:コンステレーションが実装されていく際には、例えば各社が分担して開発を担当するといった形になるのでしょうか?

高濱:いえ、そこまで具体的には描いていません。そもそもEUのIRIS²は、EU政府が主導して、民間の力を活用して構築していくというスキームです。一方、日本の場合は、民間が主導するコンステレーション構想に対して、国がその開発を支援するという形をとっています。そのスタンスは今後も大きくは変わらないと思います。

ただし、支援するからには、国としての意思や方向性が必要です。それをしっかり共有して、サプライチェーン全体に落としていくことが重要だと考えています。このコンステレーションそのものを「国が持つ」かどうかはまた別の議論ですが、国としてどの分野でどういう姿を目指していくのかというのは、一度立ち止まって考えるタイミングかもしれません。

たとえば、資源探査に使えるような衛星や、HISUIのような高機能センサを搭載した衛星などは、技術としては期待されていてもまだ商用衛星として担い手が出てきていないのが現状です。経産省である以上、民間ビジネスでまわるような世界を追求し続けていますが、追求し続けているからこそ見えてくる、難しい分野も見えてきています。どの部分を商用衛星に任せ、どの部分を国として保有し続ける必要があるのか、現状と今後の見通し、国際動向を踏まえて、今後しっかり議論していくべきだと感じています。

宙畑:宇宙産業課でのお仕事のやりがいと今後の意気込み、最後に宙畑読者へのメッセージをお願いいたします。

高濱:やはり、民間の方々と同じ思いで一緒に進んでいけていると実感できたときは、本当に嬉しいです。宇宙に対する思いが皆さん本当に強い。私たちもそうした思いに応えられるよう、経産省という組織のリソースをしっかり使って向き合っていきたいと思っています。

制度の枠組みや支援の仕組みは、私たちのチームの中でも日々議論しながら整えています。海外展開を考えている企業から相談を受けることもありますが、もちろんこちらから誰でもつなぐわけではありません。やはり、その企業が本気で取り組もうとしているのか、技術やビジネスとしての強みがあるのか、現地で何をしたいのかといった意思や準備があるかどうかは見ています。

しっかりとした意思を持って挑戦する企業であれば、いつでも歓迎です。もし「ここに行きたいけれどアポが取れない」「制度のこの部分でつまずいている」といった具体的な課題があれば、そこはもう喜んでご支援します!