衛星×気象×AIが創る次世代の防災・減災「衛星データ×気象データで切り開く新時代の防災とは」イベントレポート

2025年6月に開催されたセミナー「衛星データ×気象データで切り拓く新時代の防災とは」の概要をまとめました。衛星データ×気象情報×AIによる防災・減災の最前線が分かります。

2025年6月20日、東京・日本橋のX-NIHONBASHI TOWERにて「衛星データ×気象データで切り拓く新時代の防災とは」をテーマとしたセミナーが開催されました。

スペースシフト、ハレックス、Tellusの3社共催イベントでは、気象情報と衛星データを組み合わせた革新的な防災ソリューションの実証概要の紹介と展望について議論が行われました。

【3社の実証概要】

スペースシフト、ハレックス、Tellusが気象情報と連動した 生成AI衛星自動タスキングシステムの実証実験に成功

日本は世界有数の災害大国であり、近年の異常気象により規模の大きい災害の頻度は増加傾向にあります。こうした状況に対して、衛星データを活用した迅速な災害対応システムの構築は急務となっています。今回の実証実験は、この課題解決に向けた重要な一歩でした。

(1)イベント登壇者および所属企業の事業紹介

本イベントの登壇者の一覧は下記の通りです。

【モデレーター】

・多田 玉青さん(株式会社スペースシフト 最高事業責任者)

【パネリスト】

・馬目 常善さん(株式会社ハレックス ビジネスソリューション事業部 事業部長)

・牟田 梓さん(株式会社Tellus 最高執行責任者)

・元村 和史さん(株式会社スペースシフト最高技術責任者)

当日は、各社の事業紹介があり、その概要を以下にまとめました。

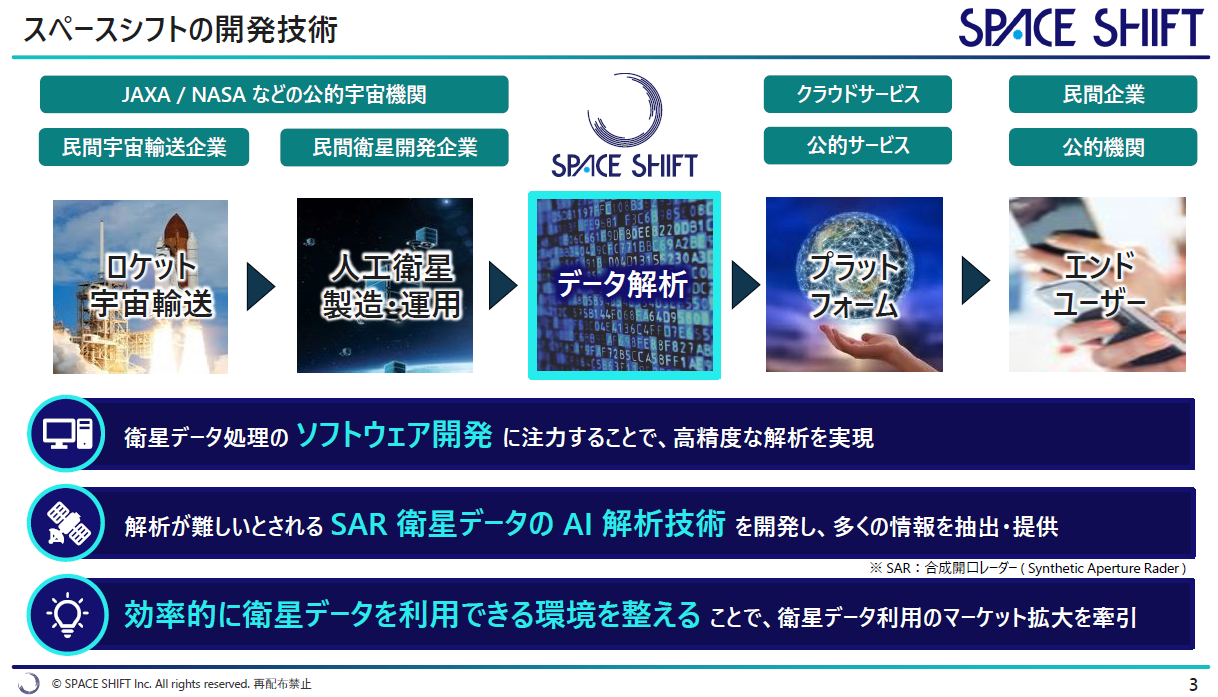

スペースシフトの事業概要

スペースシフトは、2009年に設立された宇宙ベンチャー企業で、主に地球観測衛星データの解析に特化した事業を展開しています。特にSAR衛星データのAI解析技術に強みを持ち、浸水域や土砂崩落などの災害解析をはじめ、都市や農業、海洋、安全保障など幅広い分野への応用を進めています。

スペースシフトの元村さんは、航空宇宙工学と海洋物理学のバックグラウンドを持ち、RESTEC、商船三井システムズ、三菱総合研究所を経て現職というご経歴です。宇宙、海洋、AIの3分野にまたがる豊富な経験を活かし、同社の技術開発を牽引しています。

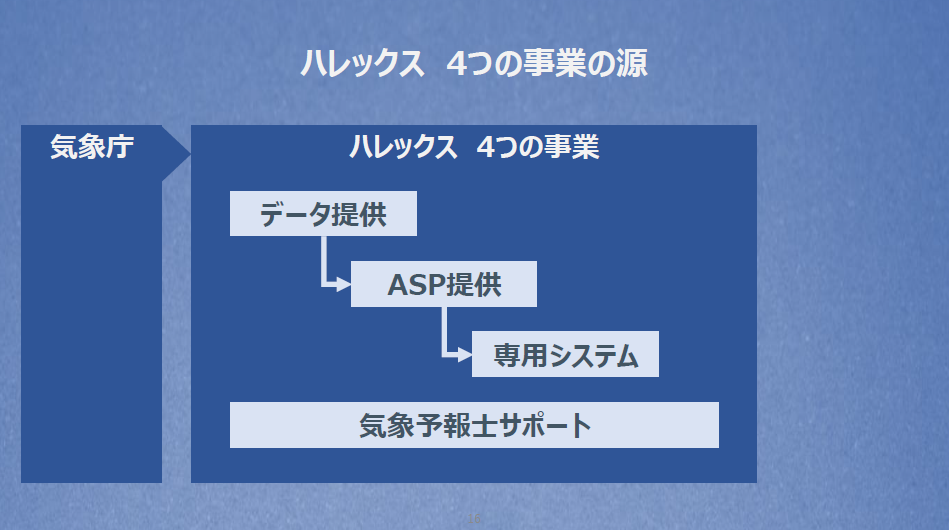

ハレックスの事業概要

ハレックスは1993年に設立され、NTTデータグループ唯一の気象会社として、気象データを活用したソリューションを提供しています。主に気象APIやリスクモニタリングツールの提供、専用システムの開発、気象予報士によるアドバイスサービスの4事業を展開しています。また、同社は自治体や企業向けに防災支援も積極的に行っています。大量の気象データを高速に処理し、鮮度と精度の高い情報提供を強みとしています。

ハレックスの馬目常善さんは、ハレックス一筋30年以上というご経歴で、現在はビジネスソリューション事業部を統括。気象庁から毎日流れる80GB以上のデータを高速処理して取得した精度の高い最新の気象情報をもとにお客様の課題を解決しています。

Tellusの事業概要

Tellusは、経済産業省の研究開発事業を起源とし、2021年に設立、2024年よりさくらインターネット株式会社から分社化した衛星データプラットフォームTellusの開発・運営を行う企業です。

政府系・商業系を問わず多様な衛星データを収集・提供し、APIやクラウドを通じて衛星データの利活用を促進しています。

Tellusの牟田梓さんは大学時代に小型衛星開発に携わり、NECで地球観測衛星のシステムエンジニアとして勤務した後、現職。衛星データの民主化を目指し、プラットフォームの開発・運用を手がけています。

(2)衛星データ関連の基礎知識や近年の自然災害トレンド

当日は、3者のパネルディスカッションに入る前のインプットセッションとして、スペースシフトの元村さんより衛星データ関連の基礎知識について紹介がありました。

宙畑でも「衛星データ入門・基礎の記事一覧」のカテゴリで紹介しておりますが、本記事に関わる重要なポイントを抜粋してここで紹介します。

人工衛星は測位(GPS)、通信・放送、地球観測(リモートセンシング)という大きく3つの目的で打ち上げられます。

また、地球観測衛星には主に光学衛星とSAR衛星があります。光学衛星は通常の写真のように太陽光を利用して撮影します。一方、SAR衛星は自ら電波を照射してその反射を観測するため、雲天時や夜間でも観測可能という特徴があります。

人工衛星の内訳や地球観測衛星の特徴については、こちらの記事を参照ください。

【関連記事】

人工衛星を利用した地球の調べ方

衛星データのキホン~分かること、種類、頻度、解像度、活用事例~

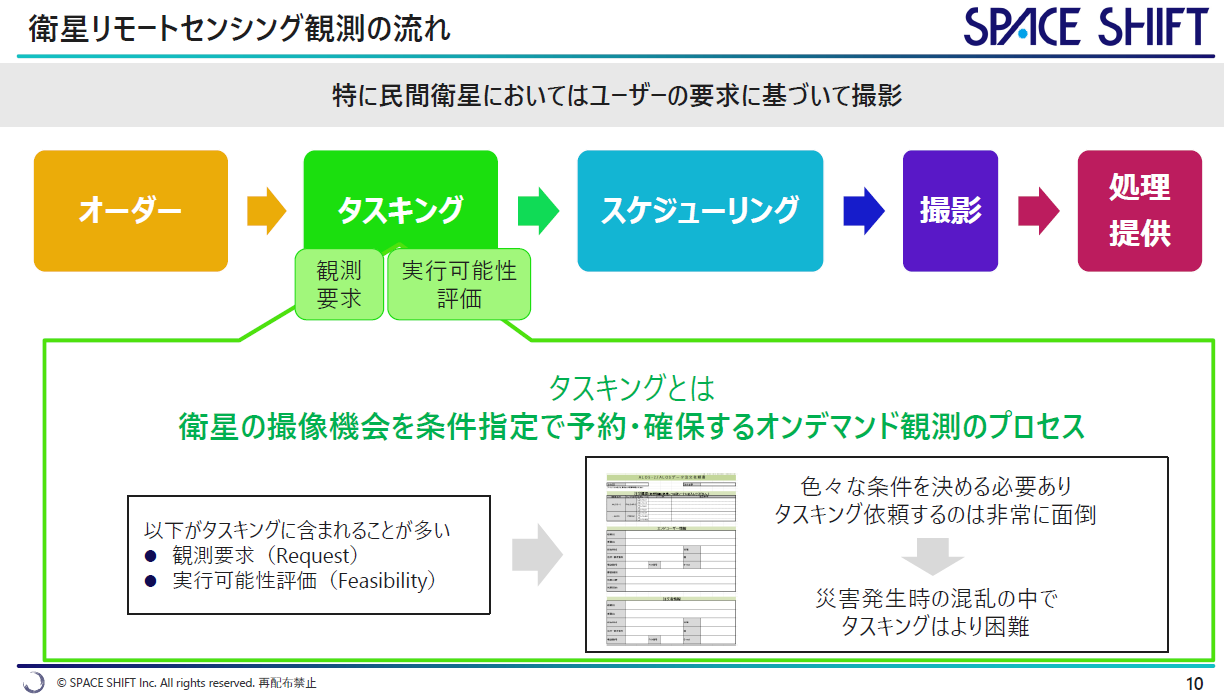

また、今回のパネルディスカッションで非常に重要なキーワードがタスキングです。

タスキングとは、衛星の撮像機会を条件指定で予約・確保するオンデマンド観測のプロセスのことです。まず観測希望箇所を指定するオーダーを実施します。その結果、観測が可能であれば観測をスケジューリングの上、撮影をしてデータが提供されるという流れです。

民間衛星においては、ユーザーの要求に基づいて観測要求(Request)と実行可能性評価(Feasibility)を行います。従来は複雑な条件設定が必要で、災害発生時の混乱の中では実行が困難とされていました。

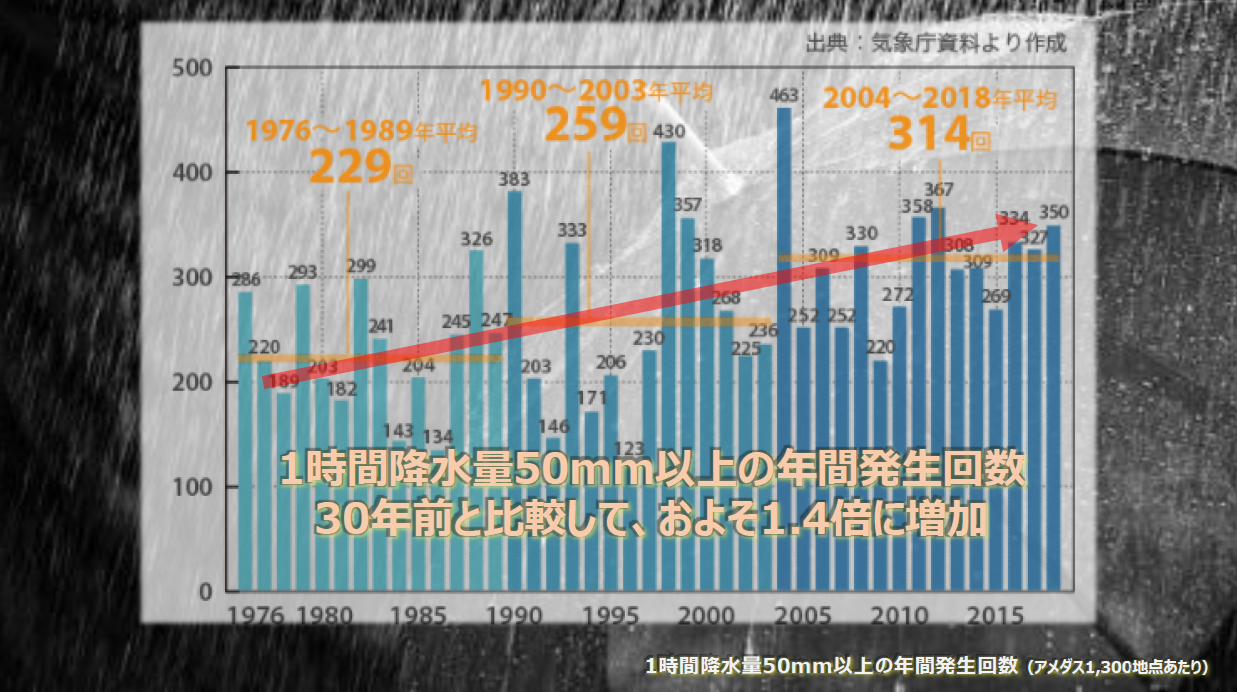

近年の災害傾向

また、ハレックスの馬目さんよりイベント内で紹介された、近年の雨の降り方について詳細なデータもここで紹介します。データによると、1時間降水量50mm以上の年間発生回数は30年前と比較して約1.4倍に増加しているとのこと。ちなみに、50mmの雨は気象庁の定義で「バケツをひっくり返したように降る激しい雨」とされ、浸水や土砂災害の原因となります。

最近の例として、今年6月の南九州大雨、昨年の石川県輪島市(80mm超)、山形県酒田市、埼玉県川越市での豪雨が挙げられていました。いずれも短時間で一気に降る特徴があります。

「この現象が発生すると、浸水の現象もあっという間になる。浸水で逃げ遅れた方のコメントを聞くと、あっという間に水浸しになっちゃったという話をよく聞く。」と、豪雨災害時の急激な災害進行について触れていました。

このような急激な気象変化に対応するため、より迅速な災害対応システムの構築が急務となっています。

(3)気象×衛星×生成AI、観測の即応性を高める革新技術の実証で実現できたこと

では、イベントの本編でもあったパネルディスカッション「気象情報×衛星データ×生成AIの可能性」で語られた内容を本章で紹介します。

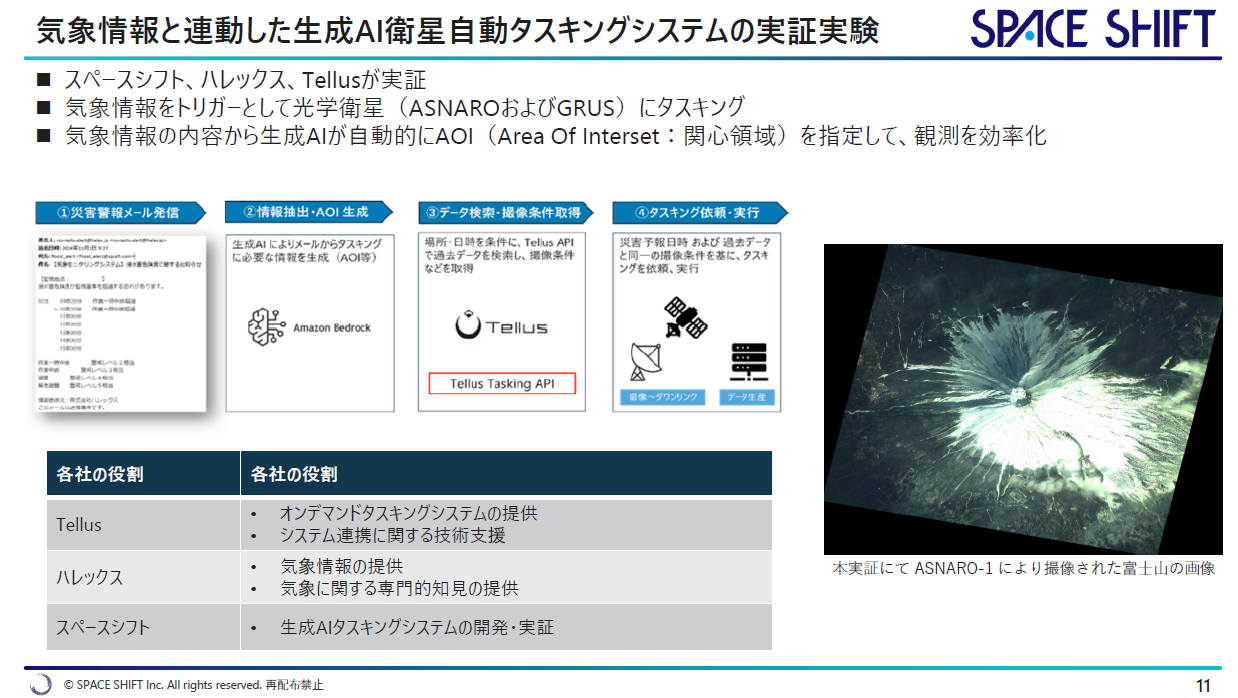

今回の実証実験では、気象情報をトリガーとして光学衛星(ASNARO-1およびGRUS)に自動的にタスキングを行うシステムを構築しました。生成AIが気象情報の内容を解析し、自動的にAOI(Area of Interest:関心領域)を生成して観測を効率化することが狙いです。

各社の役割分担

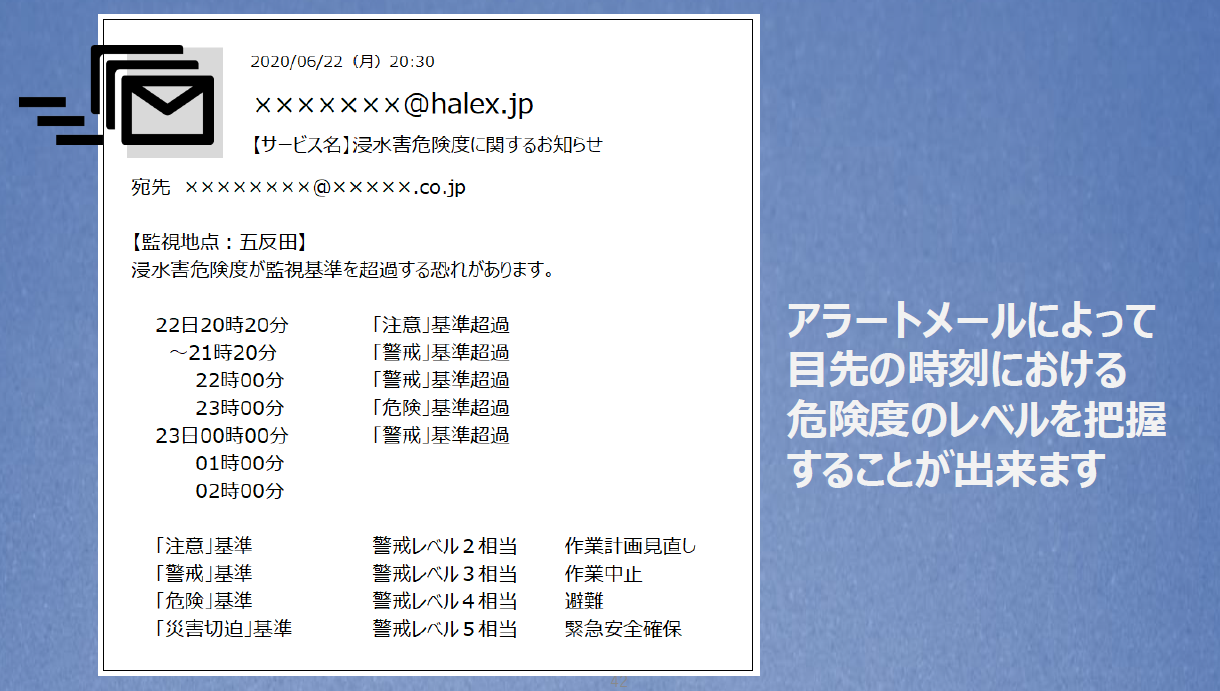

ハレックスは気象情報の提供と気象に関する専門的知見の提供を担当しました。同社の災害警報メール「HalexForesight!」をトリガー情報として活用しています。

HalexForesight!は予め登録した地点を監視し、気象リスクをキャッチした際に直ちにアラートメールを出力することができます。

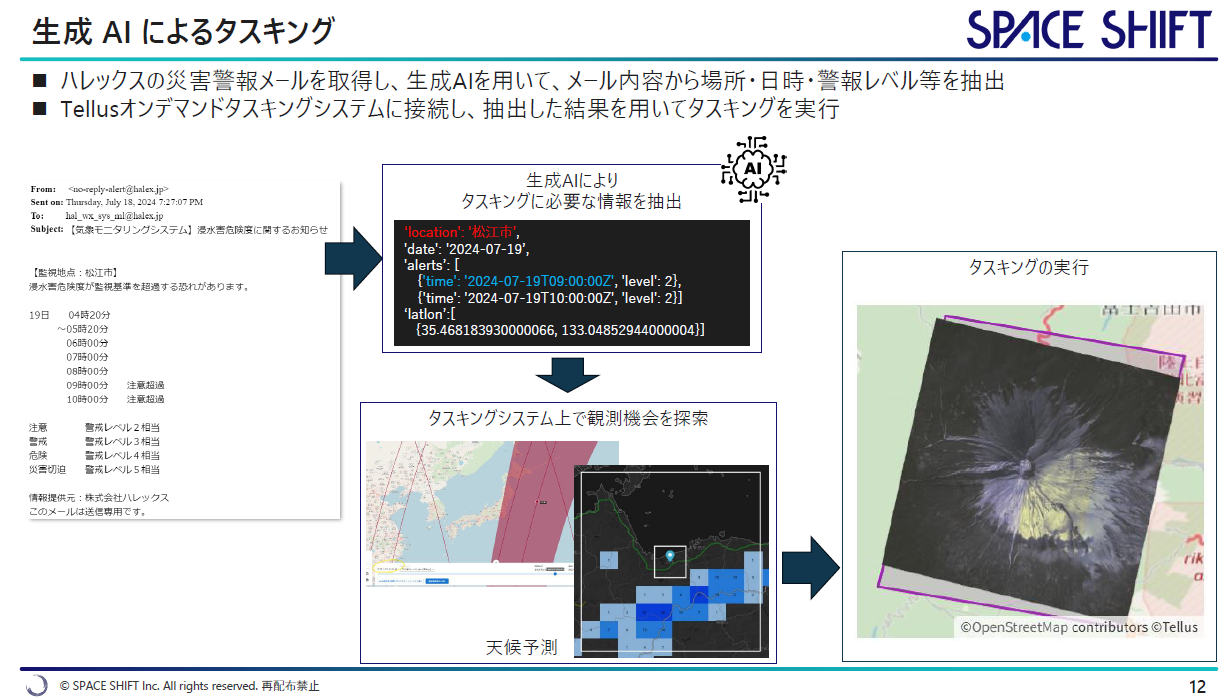

そして、スペースシフトは生成AIタスキングシステムの開発・実証を担当しました。ハレックスから提供される災害警報メールを取得し、生成AIを用いてメール内容から場所・日時・警報レベル等のタスキングに必要な情報を抽出。さらに、単なる地名の抽出だけでなく、緯度経度情報の自動補完やTellusのタスキングシステムに渡すためのデータ整形も生成AIで実施したとのこと。

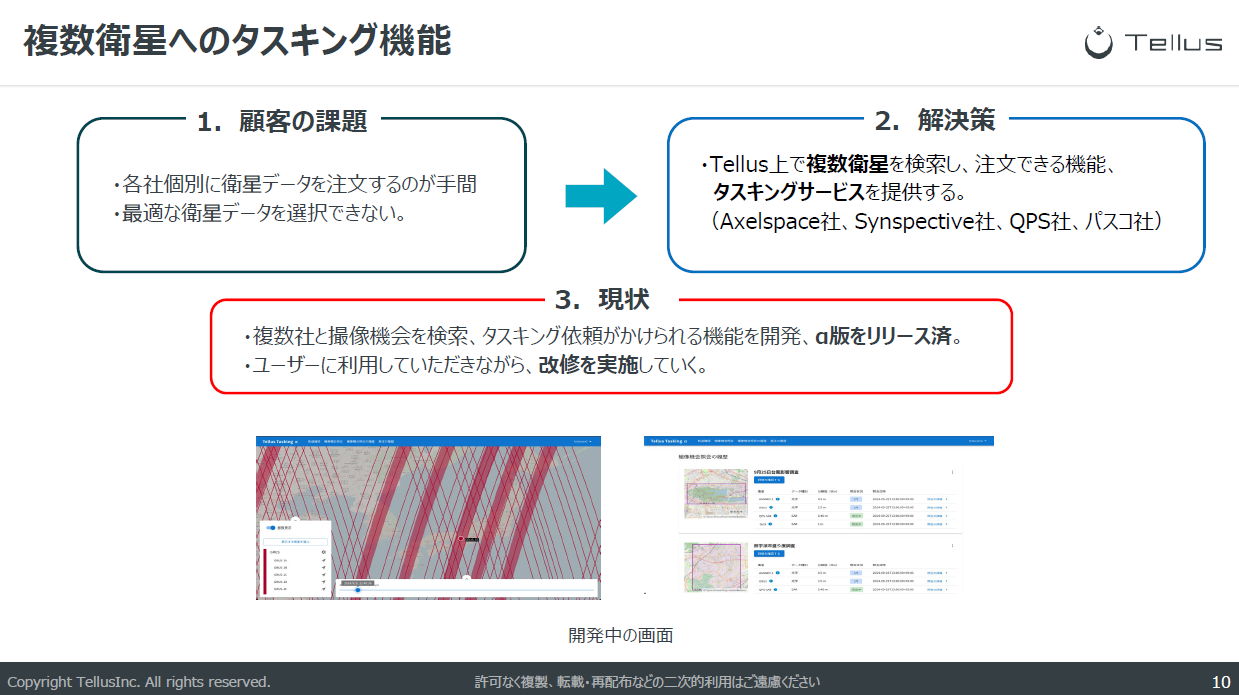

ハレックス、スペースシフトの連携によって作成された情報をもとに、Tellusは開発中のオンデマンドタスキングシステムを提供しました。複数衛星を横断的に検索し、ワンストップで注文できるタスキング機能を開発しています。現在はアクセルスペース社のGRUSおよびNECが開発しパスコ社が運用中のASNARO-1という2つの光学衛星を接続しております。今後SynspectiveやQPS研究所のSAR衛星なども追加予定となっています。

実証実験のフローと成果

あらためて、3社が連携した実証実験のフローは以下の通りです:

1.災害警報メール発信:ハレックスのシステムから気象警報メールが発信される

2.情報抽出・AOI生成:スペースシフトの生成AIがメール内容を解析し、タスキングに必要な情報を抽出

3.データ検索・撮像条件取得:Tellusのタスキングシステムで観測機会を探索

4.タスキング依頼・実行:適切な衛星を選択してタスキングを実行

この一連のプロセスにより、実際にASNARO-1による富士山の撮影に成功。元村さんによれば「他にも計10枚の画像取得ができた」とのこと。

なお、3社は実証実験を1-2月に実施したため、浸水発生の可能性が極めて低く、実証実験を行う上では撮影の見栄えと雲の少ない条件を考慮し、積雪状態が明確に分かるエリアを特定してアラートメールを発行したこと、光学衛星を使用するため雲が大敵となったことが語られました。

実装時のメリットと今後の課題

元村さんは今回の実証内容について「生成AIとタスキングシステムの組み合わせにより、いろんな衛星に対してここを撮れますかというリクエストが横断的に投げられるのが非常にユニークなところ」と話しました。また、災害時には個別の人工衛星に対して撮れるか確認する余裕はないため、一度に複数の衛星にリクエストできることが重要だと強調しました。

一方で、馬目さんは「発災前に、発災しそうなエリアを気象情報を用いて見極めることが大きな課題である」と、より迅速な対応を進める上での課題を指摘しました。

また、牟田さんからも、複数のプロバイダーへのアクセスの観点で「各会社のリクエスト対応仕様が結構違う」と今回の実証実験で難しかったポイントを説明。さらに、「設定パラメータの標準化 (デフォルト設定) を進める必要がある一方、パラメータの最適化とのバランスが難しい」といった課題にも触れました。

これらの課題に対しても「生成AIがデフォルト設定に対する迅速なブラッシュアップに貢献できるかもしれない」と生成AIへの期待が語られたことは非常に印象的でした。

また、質疑応答では、参加者から「気象警報や予測情報のリードタイムと、衛星タスキングの所要時間とのバランスの最適解は?」という質問が投げかけられました。

この問いに対して、元村さんは「気象情報をもらって生成AIで解析する部分は数秒レベルの世界なので、タスキングを投げてから観測できる時間がポイント」と回答しました。

さらに、牟田さんからも「タスキングを投げてから観測できる時間を常に減らすことは難しいため、例えば緊急観測の有料オプションを設定し、上手くバランスをとるのが良い」と補足。

ハレックスの馬目さんからは、「ナウキャスト情報等現時点で使用可能な情報を組み合わせることでより最適解に近づける」と気象情報側からの見解を述べられました。

(4)AIが切り拓く災害対応の今、衛星と気象との連携最前線

パネルディスカッションの後半では、気象情報、衛星データ、AIの組み合わせに関連した技術的な展望について議論がありました。

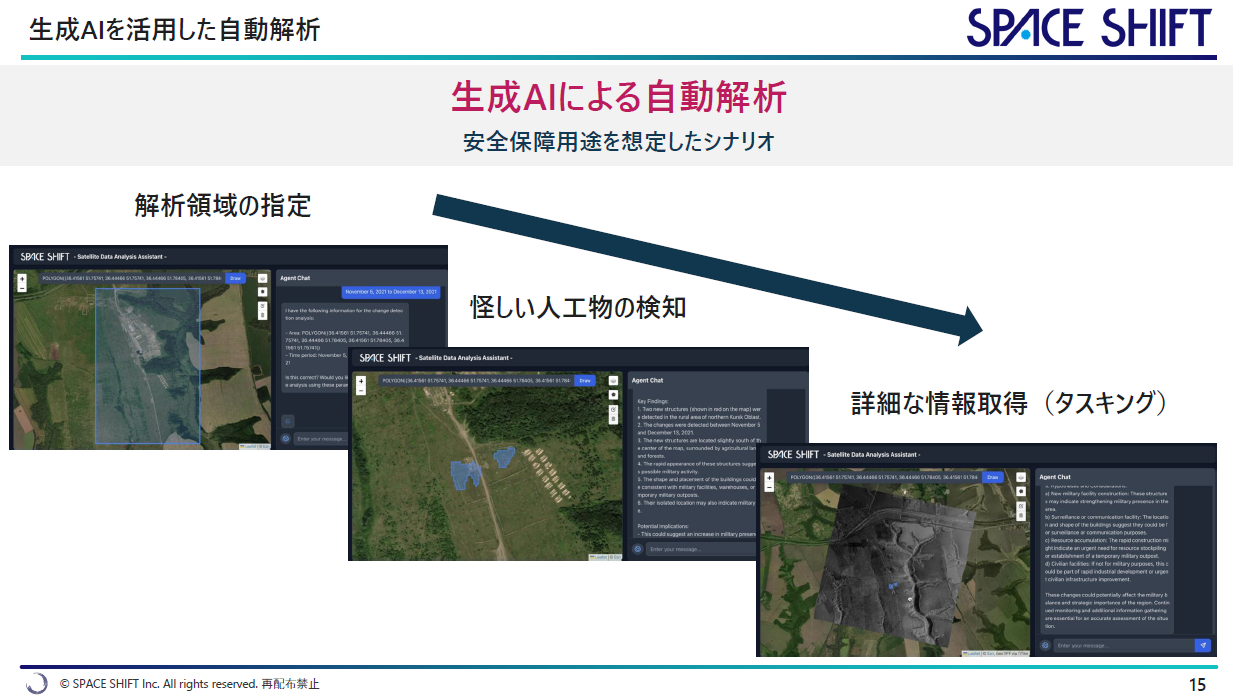

各社の生成AI技術への取り組み

スペースシフトでは、解析領域の指定からタスキングまでを一貫して自動化する生成AIシステムを開発しています。解析したい領域を指定すると生成AIが自動的に怪しい人工物を検知し、さらに詳細な情報取得のためのタスキングを提案するシステムをデモ形式で紹介しました。災害用途への応用も十分可能で、撮影から解析、追加タスキングまでの完全自動化を目指しています。

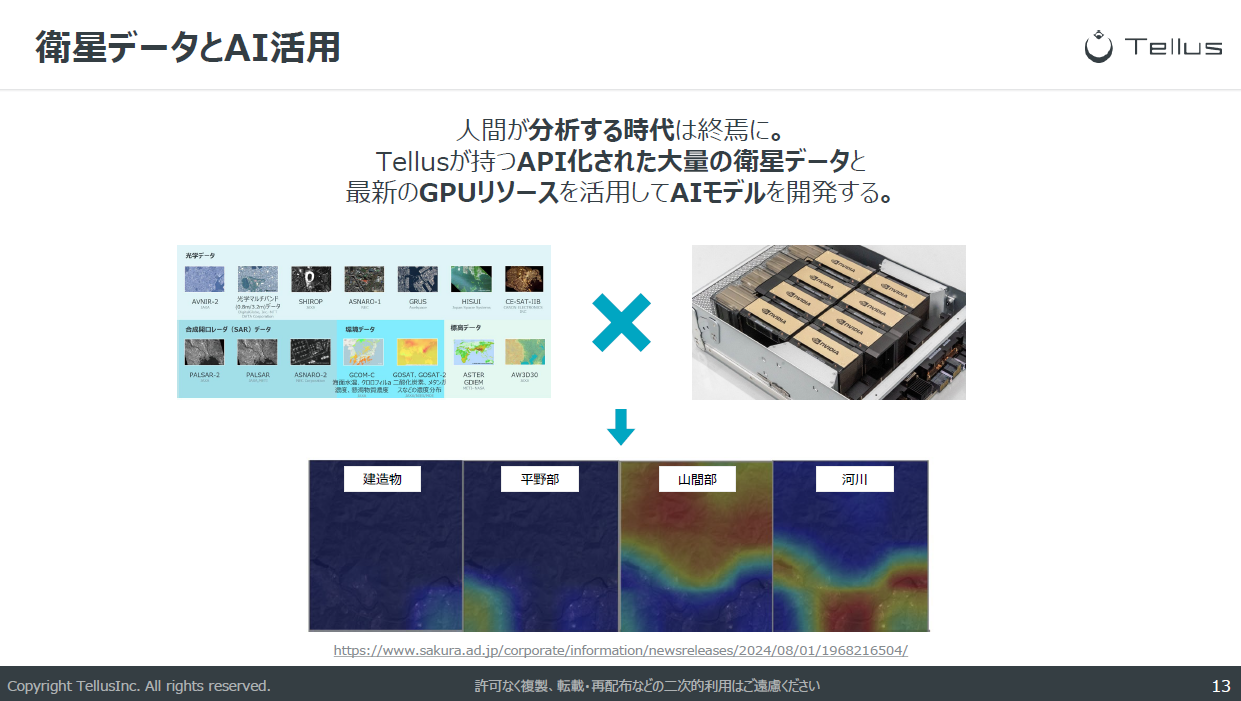

Tellusでは、増加する衛星データを人手で解析することの限界を踏まえ、様々な衛星データと豊富なGPUリソースを活用し、LLMベースの検索システムを開発中です。ユーザーが「空港」などと入力すれば、該当する画像を自動的に検索し、ヒートマップで候補領域を表示する機能などを実装しています。

宙畑メモ:LLM(Large Language Model)

「大規模言語モデル」とも訳され、大量のテキストデータで学習し、人間のような自然な文章を生成できるAIモデルです。 LLMは、生成AIの一種であり、テキスト生成に特化したモデルです。

【関連記事】

国産LLM開発を推進するRidge-iに訊く! LLMが広げる宇宙産業革新、5つの可能性

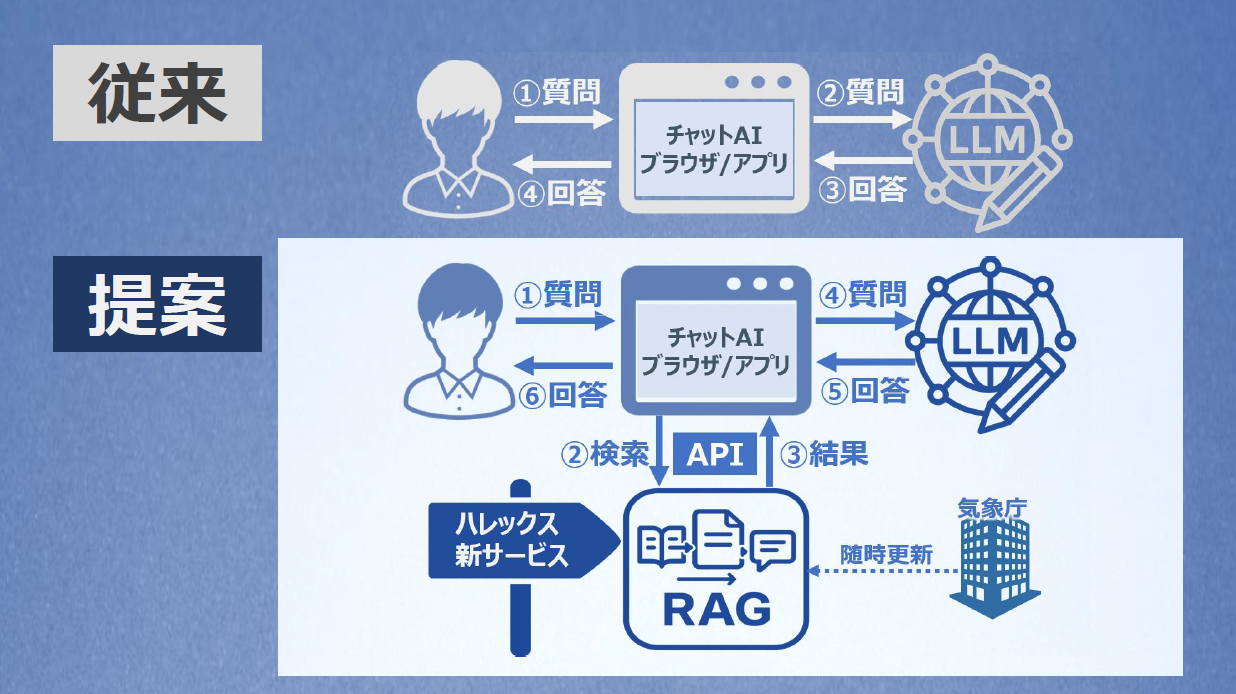

ハレックスでは、RAGの仕組みを活用したAIエージェント構想を進めています。8割以上の人が気象を意識しているという前提のもと、チャットボットの質問に対して最新の気象情報を加味した回答を提供するシステムを検討中です。これにより、LLMの弱点である最新情報の不足と気象情報への対応を同時に解決することを目指しています。

宙畑メモ:RAG(Retrieval-Augmented Generation)

「検索拡張生成」とも訳され、LLMが回答を生成する際に、外部の知識ベースやデータベースから関連情報を検索して取得し、その情報を参考にしてより正確で最新の回答を生成する技術です。

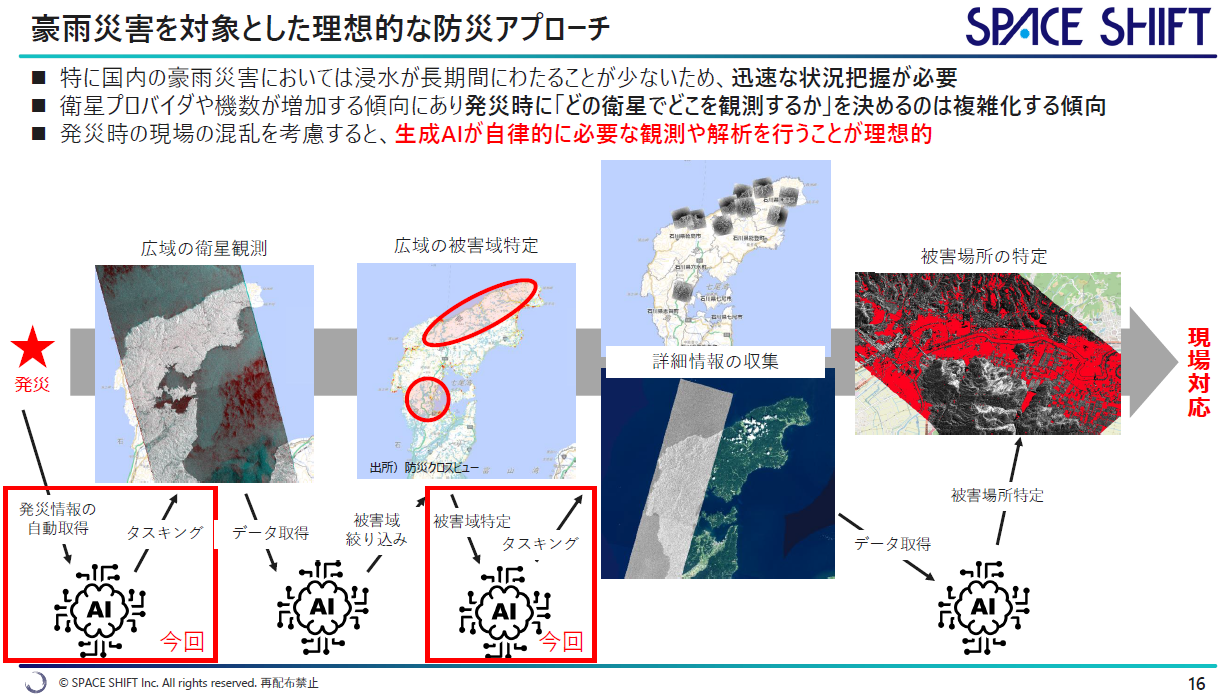

理想的な防災アプローチ

元村さんからは、豪雨災害が発生した際の理想的な防災アプローチの紹介もありました。その流れは以下の通りです。

1.発災情報の自動取得:気象情報等をトリガーとした自動システム

2.広域の衛星観測:まず広範囲を観測して被害域を特定

3.被害域の絞り込み:AIによる自動解析で被害が大きいエリアを特定

4.詳細情報の収集:被害域に対してより高解像度での追加観測

5.被害場所の特定:現場対応に必要な詳細情報の提供

元村さんは「発災後の初動対応用に30分以内に役所に出勤しないといけない担当者向けに、発災後30分以内に衛星データの解析も全部終わっていて、出勤時には被害を受けてそうなエリアがわかる状態が理想」と述べ、自動化による迅速な対応の重要性を強調しました。

会場からは「災害救助要請という差し迫ったフェーズでは、本当に差し迫っている人は救助要請を出せない場合がある。災害弱者やインフラが寸断されている場所では、救助要請が出せない。」という現実的な課題の提示もありました。

また、「3次元都市モデルPLATEAUなどと組み合わせた人口密集度や建物の脆弱性を考慮したシステムがアプリ化されることを期待したい」と将来に向けたコメントもありました。

さらに、災害対応における優先度について質問がありました。命に関わる作業者がまず情報を得るのが一番で、その後復旧・復興段階のインフラ事業者が優先されるといった観点に対して、Tellusの牟田さんは「防災科研側のプラットフォームと連携することでプライオリティも考慮したタスキングシステムを構築できる可能性がある」と回答し、災害時の優先順位を考慮したシステム開発を進めていることを明かしました。

理想的な防災アプローチを実現する上での課題と展望

現時点では、元村さんが提示した理想的なアプローチの実現に向けては、複数の技術的・制度的な課題があります。そのうえで、どのようにしてその課題を解決するのかという建設的な議論も活発に行われました。

Tellusの牟田さんは「衛星の機数が現状では多くないため、広域の衛星でどこを撮るか、その後の詳細情報のところでどこを撮るかについて、一社でやるのではなく、各社で共通して可視化するべき」と指摘し、業界全体での連携の必要性を述べました。

また、「30分となると、何等か他の情報 (SNSや車のGPS情報等) を活用することで詳細情報収集の対象エリアを絞り込むパターンもあるかもしれない」と説明しました。

ハレックスの馬目さんも「災害時のSNS活用については、大手プロバイダーのSpecteeなどがガセネタを排除する技術を持っていると考える。そのような情報を上手く利活用することも考える必要がある。」として、信頼性の高い情報源との連携の重要性を指摘しました。

元村さんは最終的な展望として「数年以内ぐらいには実現できるようになってきているのではないか」と期待を示し、各種データの組み合わせによる総合的な災害対応システムの構築可能性を示唆しました。

気象予測、衛星データ、AI解析、そして地上の各種センサー情報を統合した自律的な災害対応システムの実現が、豪雨災害の激化に対する有効な解決策として期待されていると感じました。

(5)登壇者3人が考える次世代防災の展望

パネルディスカッションの最後に、各登壇者から今後の展望と決意が述べられました。

馬目さんは「気象データの防災活動への活用は王道である」と述べ、「本日、気象データに衛星データを掛け合わせるとこのような防災対応ができるという話が盛り上がった。今後気象データ単体ではなく他のデータとの掛け合わせでもっと新しいことに取り組むべき」として、データ連携による新たな価値創造への意欲を示しました。

牟田さんは「我々が今開発しているタスキング機能は、災害・防災というところにうまく役立てていけるように引き続き開発を進めていきたい」と述べ、継続的な開発への決意を表明しました。また、「タスキング自体は災害に関わらず他のものにも使える」として応用可能性を示し、「この秋ぐらいに一般の皆様にも触っていただけるような形でリリースしていきたい」と具体的なスケジュールを明かしました。

元村さんは、「日々いろいろ仕事がある中でなかなか未来に向けてどういうふうにやるべきなのかを考える機会がなかなか取りづらい中、今回の機会はすごくよかった」と振り返りました。そして、「今の技術的な現状を踏まえつつ、本当は理想的にどうあるべきなのかを考える機会になった。参加していただいた皆様にとっても、理想的な災害対応って何なんだろうというのを少し考える機会になっていただければ幸い」と述べ、参加者全体での継続的な議論の重要性を強調しました。

今回の実証実験は、気象情報と衛星データ、そして生成AIを組み合わせた革新的な防災システムの第一歩となりました。技術的な課題は残るものの、災害大国日本において、このような自動化されたシステムの重要性は今後ますます高まっていくことは間違いありません。

3社の継続的な取り組みにより、より安全で災害に強い社会の実現が期待されます。

最後にモデレータの多田さんが「皆様と一緒に理想的な防災アプローチについてディスカッションしていきたい」と述べました。

上記コメントを聞き、3社だけでなく日本全体で共通的に議論すべき内容だと感じました。

私たち1人1人も、「理想的な防災アプローチとは?」について様々な方と議論し、全員で理想的な防災アプローチを作ることが重要だと考えます。