豪宇宙庁 エンリコ・パレルモ長官に訊く、オーストラリアの宇宙開発のこれから

オーストラリア宇宙庁エンリコ・パレルモ長官をインタビュー。日本とオーストラリアの関係をワールドカップに例えて教えていただきました。

経済成長や新たな産業創出の起爆剤にしようと宇宙開発に参入する国が増えています。オーストラリアもその国のひとつです。2018年にオーストラリア宇宙庁を設立し、国内の宇宙の取り組みを加速させてきました。

5月22日には、大阪・関西万博のオーストラリア館で「Australia-Japan: Partnerships in Space(オーストラリアと日本:宇宙におけるパートナーシップ)」が開催され、オーストラリア宇宙庁長官のエンリコ・パレルモ(Enrico Palermo)氏が登壇。国際連携を通じて、打ち上げ能力や宇宙探査の技術基盤を強化していく方針であることを説明しました。

宙畑では、訪日中のパレルモ氏を取材し、オーストラリアの宇宙政策についてうかがいました。

インタビュー内では、日本とオーストラリアの関係をワールドカップに例えて教えていただきました。その真意もぜひご覧ください。

設立から6年。月面探査車開発スタートや同国初の宇宙飛行士を輩出

——オーストラリア宇宙庁の設立に至った背景を教えてください。

オーストラリア宇宙庁(ASA)は、政府が行う宇宙関連活動を調整する国家宇宙機関として、2018年に設立されました。オーストラリアでは2010年代半ばごろから、宇宙スタートアップ企業が続々と誕生しており、宇宙庁を設立すれば、商業活動の成長を促進する触媒になる可能性があると期待されていました。

オーストラリアは宇宙に関しては長い歴史を有しています。先住民の人々が星を使って航海し、科学的な目的で活用してきたことを私たちは誇りに思っています。さらに、オーストラリアは、NASAやESA(ヨーロッパ宇宙機関)と深宇宙探査分野で、50年以上にわたる協力関係がありますし、リモートセンシングや地球観測の専門知識も有しています。こうしたことから、オーストラリアには世界の宇宙経済にさらに貢献できる可能性があることが認識され、宇宙庁設立のもう一つの大きな推進力となりました。

——2018年にASAが設立されてから、どんな変化がありましたか。

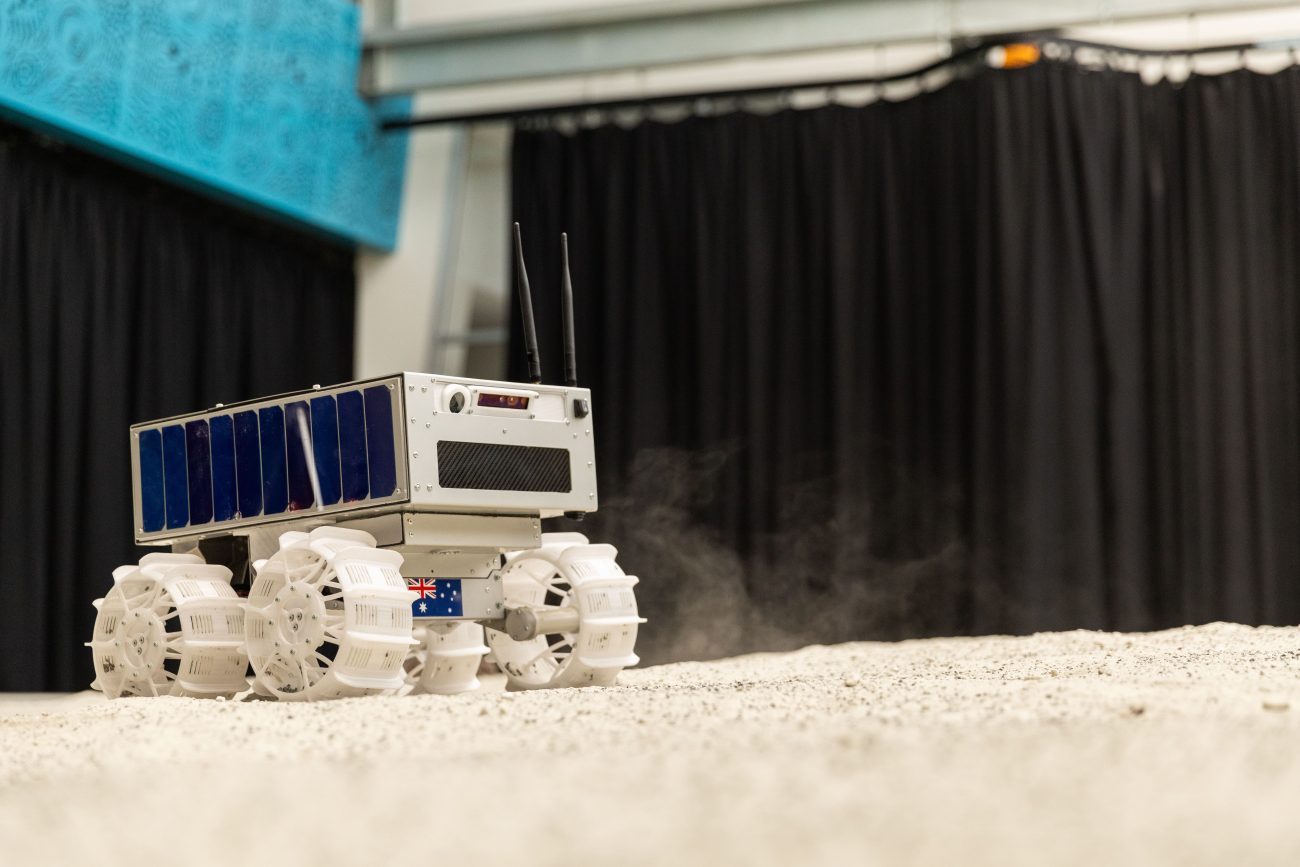

6年前を振り返ると、ASAの設立がオーストラリアの宇宙の取り組みを加速させたと感じます。具体例を挙げると、私たちは月面探査車の開発を進めていますし、15を超える国の宇宙機関とのパートナーシップを築きました。さらに、2021年には市民にインスピレーションを与える「オーストラリア宇宙ディスカバリーセンター(Australian Space Discovery Centre)」をアデレードにオープンしたことに加え、オーストラリア初の宇宙飛行士を輩出するなど、多くの成果を挙げています。

——パレルモ氏は、宇宙旅行サービスを手がけるVirgin Galactic社のCOOを務めたご経歴をお持ちですね。ベンチャー企業の経営者から宇宙機関のトップに就任するのは珍しいキャリアだと思います。どのような経緯でASAの長官に就任されたのでしょうか。

ASAを率いることは、私にとって非常に光栄なことです。

なぜ私がこの地位に就いたのかという話は、ASAの設立経緯にも関連します。ASAの根底には、高度な技術を持つ企業を育成したい、そして国際的なパートナーシップを推進するという目的があります。

私は前職で、製造組織の立ち上げや、国際的な連携、資金調達など、宇宙関連企業を成長させるために必要な重要な要素に取り組んできました。こうした経験を活かして、オーストラリアの宇宙エコシステムをさらに発展させるために、長官としての役割は大きなチャンスだと考えています。

——宇宙政策は幅広い分野と接点があります。政策を実行していくうえで、苦労することはありますか。

おっしゃるように、宇宙は、私たちの経済、社会、安全保障のあらゆる分野に浸透しています。

実際に政府のすべての分野に関わるテーマであり、AIや量子技術、ロボティクスといった重要な先端技術を支える基盤でもあります。

そのため、宇宙は政府全体に関わる政策分野であり、その調整には複雑さが伴います。また、各省庁が持つ優先事項は当然異なるため、それらをどうまとめていくかが課題となります。

これはオーストラリアだけでなく、宇宙開発を行うすべての国が直面する難しさだと思います。たとえば、ロケット打ち上げを規制する場合は、安全のための技術的な側面だけでなく、環境規制や飛行経路に関する国際関係など、さまざまな要素を統合する必要があります。

こうした複雑な要素をどう調整していくかが、今後挑戦しなくてはならない課題の一つです。

資金の提供だけではない、民間支援の取り組み

——ここからは、オーストラリアの宇宙政策について伺います。まずは、オーストラリアの宇宙政策における注力分野を教えてください。

オーストラリア政府の現在の重点は、我が国が産業の能力向上、特に高度な製造業において経済を高度化し、地域での雇用創出を実現するために必要な重要な宇宙サービスへの継続的なアクセスを確保することです。

私たちは、宇宙における「責任ある事業者」となることに注力しています。つまり、オーストラリアの宇宙エコシステムを構築する上で、公共の安全と起業家精神の適切なバランスを確保するとともに、次世代にSTEM分野での研究や学習への意欲をどのように刺激するかという課題に取り組んでいます。

——オーストラリアでは、ロケット企業Gilmour Space Technologiesや衛星を活用したソリューションを提供するFleet Space Technologiesをはじめとするベンチャー企業が活躍しています。こうした民間企業に対して、どのような支援を行っていますか?

政府の役割は、宇宙機関を通じて、ほかの分野と同様に成長の条件を整え、起業家精神と基盤を築くことです。したがって、私たちの役割は多岐にわたります。

たとえば、助成金や補助金による支援は、この分野の成長を促進する重要な手段であり、挙げていただいた企業の一部は政府の助成金の受給者です。

しかし、支援は資金の提供だけではありません。助成金や補助金以外に重要なのは、国際的なパートナーシップを締結していけるようにすることです。

——国際的なパートナーシップといえば、2023年にオーストラリアは米国との間で技術保障協定(Technology Safeguards Agreement、通称TSA)を締結しました。これはどのような意味を持つのでしょうか?

宙畑メモ:TSA

技術保障協定(TSA)とは、米国のロケットや衛星関連の機密技術を保護し、外国から衛星やロケットを打ち上げる際に、機密技術をどのように利用すべきかに関する基準を定めた協定です。世界では、ブラジルやニュージーランド、ノルウェーらが米国とTSAを締結しています。

参考:Everything you need to know about the TSA(Australia Space Agency)

TSAはオーストラリアと米国の間で締結された条約レベルの合意で、これによりオーストラリア国内から米国のロケットや衛星を打ち上げることが可能になりました。

私たちは、TSAの合意に至ったことを非常に光栄に思っていますし、この協定は多くの面でオーストラリアの宇宙産業に大きな変革をもたらすと感じています。それは、やはり米国は宇宙関連市場が最も発展している国であり、TSAによってオーストラリアの産業界やスペースポート事業者がその市場にアクセスできるようになるからです。

私どもとしては、TSAをはじめ、産業界のイネーブラーとなるような提携がなされていくためのファシリテーターのような役割を果たしていきたいと考えています。

また、政府の役割はこれまでに挙げた以外にも2つあると考えています。

1つ目は「規制」です。公共の安全を守り、人々の財産を守るために、責任ある規制の枠組みが必要ですが、同時に起業家精神や挑戦する機会を損なわないようにバランスを取ることが大切です。

2つ目は、「教育と啓発」です。オーストラリアの地域社会に対して、宇宙への投資がなぜ重要なのか、経済や安全保障、社会にどう影響するのかを説明し、伝えることです。それらと結びつけて、オーストラリアの若者がSTEM分野でのキャリア追求を促すことも重要だと考えています。

——先ほどスペースポートについて言及がありました。日本においてもスペースポートの整備が進んでいますが、2カ国での協力の可能性についてどのように考えていらっしゃいますか?

まず、いくつかポイントを挙げたいと思います。オーストラリアの宇宙エコシステムは商業主導で進められています。

起業家たちがロケットやスペースポートの開発を進め、オーストラリア国内外の商業顧客を呼び込もうとしています。私は、オーストラリアと日本では、競争よりもむしろ協力の機会が多いと考えています。

世界的に見ても、スペースポートは打ち上げ頻度の確保や天候などの遅延要因といった課題を抱えています。需要や機会を共有することで、お互いの宇宙エコシステムを一緒に成長させることができると考えています。

もちろん、商業市場には本質的に競争が存在します。競争がなければ市場とは呼べません。ですので、私たちはお互いに支援し合いながら、時に「良きライバル」として競い合うこともできます。それでいいのだと思います。

私はいつも、オーストラリアと日本の関係をワールドカップに例えています。両国は熱いライバルでありながら、友好的なパートナーでもあります。私たちの宇宙分野でのパートナーシップは、45年以上続く二国間の科学技術協力協定に基づいて築かれており、2020年にはJAXAとASAの間で覚書が締結され、政府間および企業間の連携がさらに強化されました。

——衛星データについても質問させてください。オーストラリアでは、地球観測技術をどのように活用していますか?

オーストラリアと日本はともに自然災害に悩まされています。

日本では地震、オーストラリアでは洪水と干ばつの繰り返し、そして最近ではオーストラリアでも山火事が発生しています。そのため、衛星から得られる地球観測データの活用方法は数え切れないほど多岐にわたっています。

ご存じのように、極端な気象現象の予測に利用されることは言うまでもなく、市民の安全確保に非常に重要です。さらに、地図作成に活用され、例えば衛星は洪水の範囲や干ばつの範囲を特定したり、山火事が起きた場合は森林の密度や風向きを分析し、消防隊が最も効果的に消火活動を行うべき場所を判断する情報を提供したりします。また、オーストラリアは、日本の先進的で革新的な地球観測衛星「ひまわり」のデータへのアクセスに関して、日本との長年にわたるパートナーシップを結んでいることを光栄に思っています。

私たちは、これらの宇宙関連製品への需要を感じていますが、日本と同様に、宇宙データや宇宙サービスの活用をさらに広げるチャンスがあると考えています。

例えば、精密農業の推進です。適切な地球観測技術を使えば、作物の水分量を評価したり、肥料が効果的に効いているか、使用量を増やすべきか減らすべきか、害虫の発生状況はどうかといったことを把握できます。また、宇宙からのスペクトルを分析することで、植物がストレスを受けているかどうかを判断することも可能です。

——最後の質問です。世界中で多くの国が宇宙開発に取り組む中で、今後オーストラリアは宇宙開発の分野でどのような存在感を発揮していきたいと考えていますか?

先ほどお話ししたように、オーストラリアは何十年にもわたって、世界中の多くのパートナーと共に宇宙分野に貢献してきました。私たちは、信頼できるパートナー、規範やルールを大切にする責任あるパートナーとして知られています。そして、どのような取り組みを行うにしても、「思いやり」と「責任感」を常に大切にしたいと考えています。

また、起業家の革新的な技術を取り入れ、新しい価値を生み出す存在としても認められたいと思っています。最終的に、宇宙開発は国際協力の上に成り立っています。今年、私たちはシドニーで国際宇宙会議(IAC)を開催します。宇宙分野における関係は深く、長く、持続的なものです。そして、同盟国や友好国、さらにはすべての国際的なプレイヤーと協力することが非常に重要だと考えています。

最後に、このインタビューを締めくくるにあたって、お話しさせてください。実は今回が私にとって初めての日本訪問であり、私自身もASAのチームも、日本の皆さまの素晴らしいおもてなしにとても恵まれていると感じています。大阪・関西万博も、日本のおもてなし文化を直接体感できる特別な機会です。

パートナーシップという観点では、ASAにとってJAXAを重要なパートナーとして迎えられることを非常に光栄に思っています。JAXAの持つ深い専門知識と知見は、私たちにとって非常に貴重であり、これまでの協力関係を誇りに思っています。これまでの「はやぶさ」や「はやぶさ2」ミッション、そして今後予定されている火星衛星サンプルリターン計画への支援など、これらはすべて私たちのパートナーシップの重要な柱です。

——ありがとうございました。