技術提供から共創へ転換~クロスユーがアフリカ5機関と宇宙分野で戦略的連携【宇宙ビジネスニュース】

クロスユーは、TICAD9でアフリカ諸国の5機関と宇宙分野のパートナーシップを締結。その概要と締結を発表した5機関それぞれの取り組みについて、簡潔に紹介します。

2025年8月20日、宇宙産業共創プラットフォームをコンセプトに、非宇宙企業・団体と宇宙産業の接点を創出し、拡大する宇宙産業の更なる成長を支援するクロスユーは、TICAD9でアフリカ諸国の5機関と宇宙分野のパートナーシップを締結しました。本パートナーシップは、人材育成から産業育成、制度設計、事業連携までを一体的に推進する重要な取り組みです。

宙畑メモ:”TICAD”とは

Tokyo International Conference on African Development(アフリカ開発会議)の略。アフリカの開発をテーマとする国際会議で、1993年以降、日本政府が主導し、国連、国連開発計画(UNDP)、世界銀行及びアフリカ連合委員会(AUC)による共同開催の会です。

参考記事

中須賀教授とJICAに聞く、アフリカの宇宙開発の今と日本ができること

(1)技術提供型から共創型へ~新時代の国際協力モデル

今回のパートナーシップは、アフリカ諸国の社会課題解決が目的です。具体的には、宇宙技術を活用したソリューション共創に取り組みます。また、従来の技術提供のみではなく、相手国ニーズに基づく共創型支援が特徴とのこと。

人材育成から産業育成、制度設計、事業連携まで一体的に推進し、持続可能な関係を構築します。双方が提供する具体的な内容を下記にまとめました。

日本からアフリカへの提供内容

・宇宙技術とノウハウの共有:衛星データ活用技術、IoT技術、地球観測システム

・人材育成プログラム:宇宙技術者の養成、技術習得支援

・制度設計支援:宇宙産業発展のための法制度整備サポート

・産業育成支援:現地の環境条件に応じた衛星開発・製造技術

アフリカから日本への提供内容

・市場機会の拡大:宇宙産業の新たな市場機会

・社会課題解決のフィールド:農業、災害対策、インフラ管理などの実証実験場

・多様なデータと知見:気候変動、環境監視、資源探査に関する貴重なデータ

・長期的なビジネスパートナーシップ:持続可能な共創関係の構築

(2)クロスユー新興国ワーキンググループの構成と役割

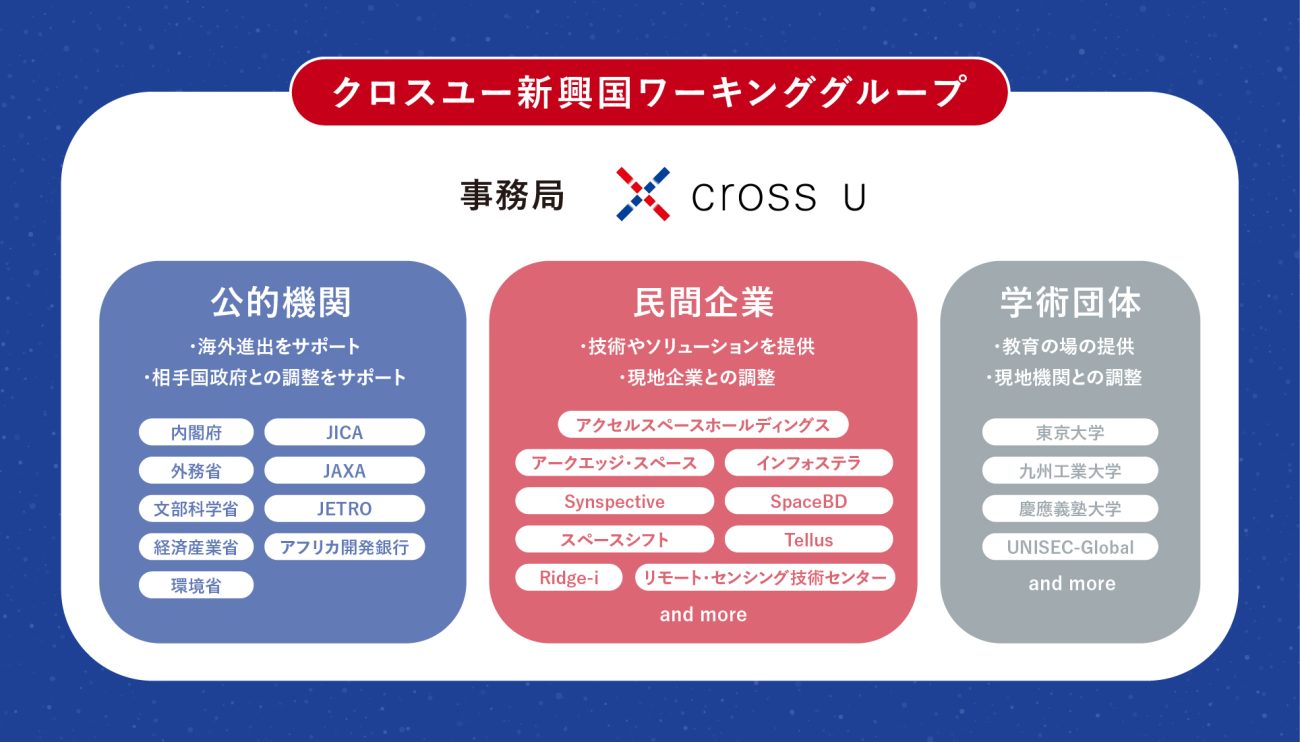

クロスユーは、2024年11月に官民連携の協議体「クロスユー新興国ワーキンググループ」を設立しています。

同ワーキンググループは、内閣府、外務省、文部科学省、経済産業省、JICA、JAXA、JETROなどの公的機関と、アクセルスペース、アークエッジ・スペースをはじめとする民間企業・学術団体20団体以上が参加しています。

設立背景は日本の宇宙産業の課題と新興国市場の可能性にあります。日本は高い宇宙技術を保有していますが、国内市場のみで宇宙産業の拡大は困難です。

一方、アフリカ諸国のような新興国は宇宙技術への需要が高まっているものの、人材・インフラ・制度面での整備に課題があります。この相互補完的な関係に着目し、日本とアフリカ諸国の宇宙ビジネス共創の推進が設立の目的でした。

また、本ワーキンググループは2つの分科会に分かれています。地球観測データ分科会と衛星開発製造分科会です。各分科会が具体的なプロジェクト創出を担っています。各国ニーズに基づく官民共創型ソリューションで、新たな日本・アフリカ協力モデルの構築を目指します。

(3)アフリカ5機関の組織概要・実績・日本との接点まとめ

では、今回MOUを締結したアフリカ5機関はこれまでにどのような取り組みが進められているのか。日本との接点と合わせて整理してみました。

ガーナ共和国科学・環境・技術省

同省はガーナの科学技術政策を統括する中央省庁です。国家の技術開発戦略を策定・実施します。

宇宙分野については、同省がガーナ宇宙科学技術研究所(GSSTI)を運営しています。また、2024年11月発表に発表された国家宇宙政策策定を主導、ガーナ電波天文観測所(GRAO)の設立にも関与、国際VLBIネットワークへの参画するなど、ガーナにおける宇宙関連の取り組みが積極的に進められています。

宙畑メモ:”VLBI(Very Long Baseline Interferometry)”とは

地球上の複数の電波望遠鏡を組み合わせて、非常に高い角度分解能での天体観測を可能にする技術。宇宙の詳細な構造や天体の精密な位置測定に用いられます。

同省の日本との宇宙産業面での接点として、2017年に九州工業大学のBIRDSプログラムでCubeSat (GhanaSat-1) を開発・打ち上げた実績があります。

宙畑メモ:”BIRDS プログラム”とは

九州工業大学が主導する超小型衛星開発プログラム。アジア太平洋地域の新興国から学生を受け入れ、1年間で CubeSat (10cm×10cm×10cm の立方体を基本単位とする超小型衛星) の設計・製造・運用技術を習得させる人材育成プログラムです。これまでに多数の途上国エンジニアが参加し、各国初の人工衛星開発に貢献しています。

GhanaSat-1衛星開発で3名のガーナ人エンジニアが実践的な技術習得を果たしました。日本の「技術移転を重視した人材育成アプローチ」への信頼が醸成されたと考えられます。

駐日エチオピア連邦民主共和国大使館

同大使館は1958年設立で、日本とエチオピアの関係強化を担います。大使館は通商促進(貿易・投資促進)、文化交流等を行っています。

宇宙分野については、同大使館はETRSS(Ethiopian Remote Sensing Satellite)に関する情報発信を行っています。

宙畑メモ:”ETRSS(Ethiopian Remote Sensing Satellite)”とは

エチオピアの地球観測衛星シリーズ。2019年12月に打上げられたETRSS-1は同国初の人工衛星です。ETRSS-1は中国が開発費用の約75%を支援しました。2026年には3号機の打上げが予定されています。

エチオピアと日本との宇宙産業面での接点としては、2021年に日本の衛星放出サービス企業Space BDとの協議を実施しています。また、2020年にアディスアベバ工科大学でアクセルスペース CEOの中村友哉氏が公開講座を実施しました。テーマは「新たな宇宙イノベーション:マイクロ衛星が宇宙利用の民主化をもたらす」でした。

駐日スーダン共和国大使館

同大使館は1961年設立で、日本とスーダンの政治・経済・文化関係の発展を担当しています。

宇宙分野については、同国では2013年に設立された宇宙研究航空宇宙研究所(ISRA)が中心となり、衛星設計・航空宇宙工学、宇宙物理学・天文科学等の研究開発を推進しております。2019年11月にはSRSS-1を中国との協力で打ち上げました。

スーダンと日本との宇宙産業面での接点としては、JICA-JAXA森林早期警戒システム(JJ-FAST)があります。本システムはJICAとJAXAが運営している熱帯雨林の違法伐採を監視するシステムです。スーダンはJJ-FASTの対象国です。そのため、衛星による地球観測に興味があると考えられます。

ジンバブエ国家地理空間・宇宙機関

同機関(ZINGSA)は2018年7月にエマーソン・ムナンガグワ大統領により正式設立された政府機関で、高等教育・科学技術開発省の傘下で運営されています。同機関は地理空間科学と地球観測、宇宙工学、宇宙科学の研究開発・応用を使命としております。

宇宙分野については、同国ではZIMSAT-1(2022年12月)とZIMSAT-2(2024年11月)の2基の地球観測衛星を運用しています。ZIMSAT-2は8メートル分解能のマルチスペクトルカメラを搭載し、農業監視、作物健康評価、都市計画支援等に活用されています。

宙畑メモ:”マルチスペクトルカメラ”とは

可視光だけでなく、近赤外線や赤外線など複数の波長帯域で同時に撮影できるカメラ。各波長での反射特性の違いから、植生の健康状態、土壌の水分量、鉱物の種類などを分析できます。

同機関が日本への関心を寄せる背景として、ZIMSAT-1での九州工業大学BIRDS-5プロジェクトがあります。このプロジェクトを通じて、ジンバブエの技術者は実践的な衛星開発技術を習得し、国内宇宙能力の基盤を構築したようです。

コートジボワールのフェリックス・ウフェ=ボワニ国立理工学院

同学院(INP-HB)は1996年に設立されたコートジボワールの技術者養成中核機関で、工学分野の人材育成を担っています。1995年設立のアフリカ初の地理情報学研究センターである遠隔探査応用研究大学センター(CURAT)を運営し、気候・環境研究、農業・食料安全保障、土地・生態系管理のテーマについて、地球観測プログラムに携わっています。

宇宙分野については、同学院はUniversal Konstructors Associatedとの協力でYAM-SAT-CI 01ナノサテライト開発プロジェクトを進めており、森林破壊監視、違法採掘検知、農業モニタリング、災害管理への応用を目指しています。

宙畑メモ:”Universal Konstructors Associated”とは

コートジボワールの民間企業であり、同国における科学技術開発の推進を目的としています。 主に大学や政府機関と連携し、ナノ衛星などの宇宙プロジェクトを手がけています。

コートジボワールと日本との宇宙産業面での接点としては、2024年8月には国連宇宙事務所(UNOOSA)とJAXAのKiboCUBEプログラムでタンザニアとの共同チームが選出され、野生動物保護区での環境データ収集を目的としたCubeSat開発が決定しています。このプロジェクトは、同学院とタンザニアのダルエスサラーム工科大学の共同チームが国際宇宙ステーションの「きぼう」モジュールからキューブサットを展開する初の機会となります。

(3)まとめ

今回のパートナーシップ締結は、従来の技術供与型援助だけでなく、互恵的な共創関係を構築する点が大きな特徴です。

共創型アプローチの意義は多面的です。日本の宇宙技術がアフリカの社会課題解決に貢献する一方、アフリカは日本に新たな市場機会と実証フィールドを提供します。農業、防災、インフラ監視など宇宙技術のニーズが高い分野で、現地企業の育成と持続可能なビジネスモデルの構築を目指します。

クロスユー新興国ワーキンググループを基軸とした官民連携が、持続可能な日本・アフリカ宇宙協力の礎となることに注目です。

参考記事

【プレスリリース】クロスユー、アフリカ諸国と宇宙分野におけるパートナーシップを締結~日本とアフリカ諸国による宇宙ビジネス共創に向けて本格始動~