30歳・宇宙業界で勤務「今後、キャリアを縦に深ぼりながら横にも拡げたい。どのように考えるとよいか」【宇宙ビジネスキャリア相談室】【PR】

宇宙ビジネスに関心を持つ皆さまからキャリアに関する質問を募集。「キャリアの拡げ方・キャリアの深ぼり方」に関する質問に宇宙人材エージェントを運営する株式会社インバイトユーの河辺さんにご回答いただきました。

かつては一部の専門家だけの世界と思われていた「宇宙ビジネス」。

しかし近年は、民間企業の参入や技術革新により急速に拡大し、航空宇宙工学を学んだ人に限らず、自動車業界、電機業界といった理系の方のみならず、IT・金融・コンサル・広告など、他業界で培ったスキルを生かせる多様な人材が活躍できるフィールドへと変化しています。

とはいえ、「どんなスキルが役立つの?」「どうやってキャリアを築けばいい?」といった疑問や不安を抱える方も少なくありません。

そこで宙畑では、宇宙ビジネスに関心を持つ皆さまからキャリアに関する質問を募集し、回答するという企画を実施。本企画では、Xやメールマガジンで寄せられた疑問とその答えをまとめ、宇宙業界でのキャリアの可能性を読者の皆様にお届けします。

第3回の質問としてピックアップさせていただいたのは、宇宙業界に興味を持ったきっかけが「謎に満ち溢れた宇宙に興味を持ったことが最初で、そこから学生時代からロケットや衛星開発に関わり始めて、ものづくりという仕事に興味を持つようになりました」という30歳、理工系専攻、現在はすでに宇宙業界でエンジニアとして働かれている方からの質問です。

Q.現在のキャリアを縦に深掘りするとともに、横にも広げていきたいと思っています。その上で、自分のスキルがどう分解できて、今のポジションとしてどう深ぼるべきか、他にどのポジションがマッチして、開拓しがいがあるのかを知るコツを教えてください

この質問にご回答いただいたのは宇宙人材エージェントを運営する株式会社インバイトユーの執行役員、河辺真典さんです。

【河辺真典さんのご経歴】

1993年大手繊維会社にて生産技術職に従事。1998年リクルートエージェントにて製造メーカー及び技術系分野の人材紹介を主に担当後、人材開発マネジャーとして社員採用と育成を経験。

2006年から技術系人材紹介会社メイテックネクスト設立に携わり、17年勤務。後半6年間は代表取締役社長として事業を牽引。

2023年ディップ株式会社にて執行役員として介護人材紹介事業責任者を担う。

2024年10月より株式会社インバイトユー参画。

内閣府 宇宙スキル標準委員会委員

(1)自分の仕事をそのまま宇宙の仕事に置き換えてみよう! 自動車業界と宇宙業界の共通点

Q.現在のキャリアを縦に深掘りするとともに、横にも広げていきたいと思っています。その上で、自分のスキルがどう分解できて、今のポジションとしてどう深ぼるべきか、他にどのポジションがマッチして、開拓しがいがあるのかを知るコツを教えてください

ご相談ありがとうございます。この質問は宇宙ベンチャーの方にも、大手企業内で宇宙事業に携わっていらっしゃる方にも共通する非常に重要な問いです。多くの方が社内の様子は見えるのですが、宇宙業界や産業全体からの視点で自分のスキルが通用するのか、気になっていらっしゃいます。

どこまで横に広げ、何を深ぼっていくべきか。それを考え実行するには、ご自身の目標を明確に定めることが重要です。

そのうえで、ただやみくもに目標を立てればよいわけでもありません。妥当性のある目標を立てるには、どのような業務があり、どのようなスキルが求められるのかを把握する必要があります。

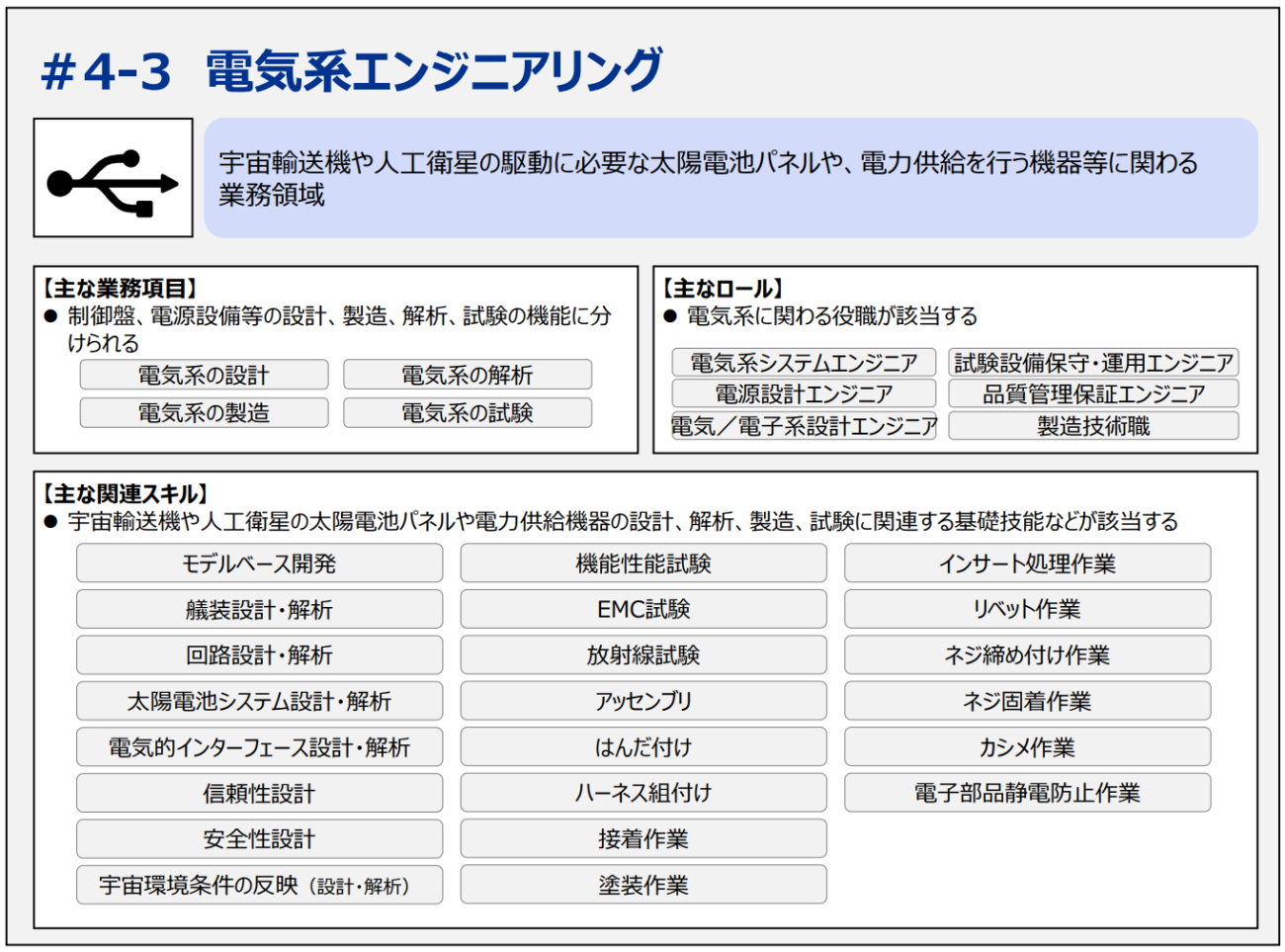

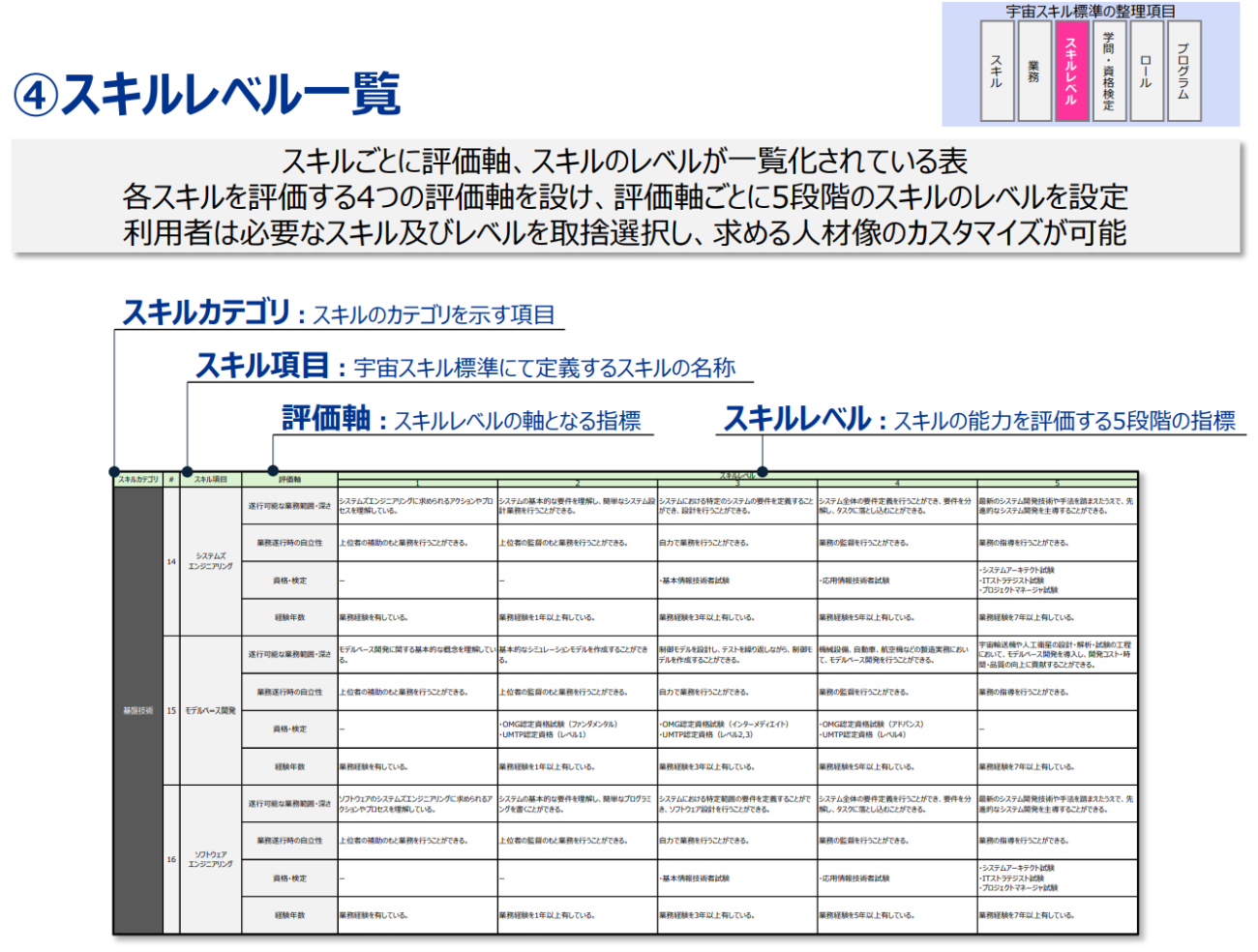

現在、宇宙産業における業務やそのために必要なスキルが一覧化された『宇宙スキル標準』が内閣府から公開されています。

宇宙スキル標準からご自身の該当業務を見ていただき、該当するスキルを必要とする他の業務を見ていただければ、横への展開が見えてくるのではないでしょうか。

例えば、機械の方は電気のことはわからない、電気の方は機械のことはわからないと、よくおっしゃいます。

深く理解していないことを曖昧にせず、「わからない」とおっしゃるのはエンジニアの性分であることを半分置いておいて、先々宇宙でのミッションを具現化する設計開発の最上流である「システムデザイン」に携わることを目標とするならば、ご自身の主軸となる技術領域を磨くことに加え、機械・電気・制御など、横の知識や経験を高めておくことは非常に重要だと思います。

その際、他の領域のエンジニアが何を行っているのか、前述のスキル標準を見ながら業務の流れを掴んでいただければ、より馴染みやすく取りかかりやすいのではないかと思います。

同様にスキル標準のレベルを把握いただき、どこまでできるようにするか縦方向の目標を見出すこともできると思います。

現在、各社で開発が進んでいる小型ロケット、往還ロケット、小型衛星なども、実証実験が多数行われ実証機の運用数が増えれば、実績に基づいた設計標準化が進み、さらに自動車業界と同じ流れで、産業構造も変化し、システムを担うロケット・衛星企業にユニット・部品を納めるサプライヤーが存在し、サプライチェーンを構築するのではないかと思います。

その結果、宇宙サプライヤーから個々の要素技術のスキルを求められ、ロケットや衛星企業では、全体を統合するシミュレーション技術スキルや、宇宙でのミッションを具現化するシステム設計技術スキルを求められるようになると思います。

(2)河辺さんから質問者の方への応援コメント

宇宙産業は日進月歩で進化を続けており、その最前線で活躍するためには、常に学び続ける姿勢が不可欠です。未知の領域に挑むには、新たな技術や可能性を積極的に吸収し、自らの成長を楽しめる環境に身を置くことが重要です。

変化を恐れず、好奇心と向上心を持って挑戦し続けることで、ご自身で宇宙産業の未来を切り拓いているのだと実感いただけるでしょう。

(3)宙畑編集部の一言コメント

宇宙業界に限らない話かもしれませんが、これから成長が期待される業界においては、今の業務に真剣に取り組むことに加えて、新しいスキルや知識を学び、常に新しいことにチャレンジできる人材が求められています。

その点、河辺さんからの回答にあったように、宇宙業界においては必要なスキルとそのスキルレベルが言語化された宇宙スキル標準が整備され始めました。具体的にどのようなスキルを磨き、知識を身につけておくべきかが明確になった今、宇宙業界で働くことは、即戦力、かつ、必要とされる人材になるステップアップがより早くできるようになったとも言えます。

今回質問いただいた方に宙畑編集部としてインタビューできる日をとても楽しみにしています!