「原理原則には多くの共通点がある」宇宙業界はノーマークだった自動車業界出身エンジニアが考えるロケット開発の面白さとチャレンジ

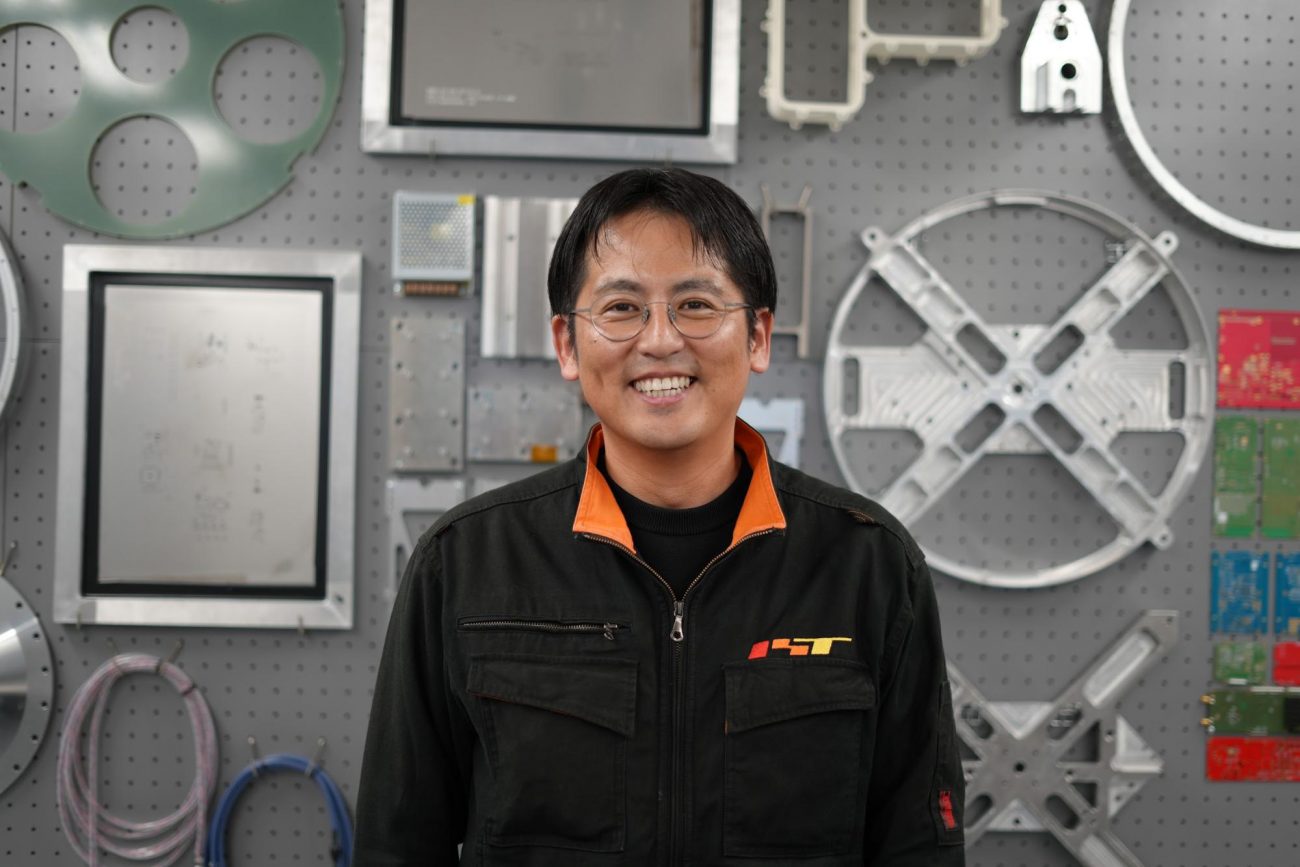

非宇宙業界から宇宙業界に転職をした人に焦点を当てたインタビュー連載「Why Space」、6人目のインタビュイーは本田技研工業で大型二輪車の量産設計やレース用バイクの開発などでキャリアを積み、現在はインターステラテクノロジズでロケットの機体構造や機構系の開発を担当するグループのマネージャー、山岸尚登さんです。

非宇宙業界から宇宙業界に転職をした人に焦点を当てたインタビュー連載「Why Space~なぜあなたは宇宙業界へ?なぜ宇宙業界はこうなってる?~」に登場いただく6人目は、本田技研工業で大型二輪車の量産設計やレース用バイクの開発などでキャリアを積み、現在はインターステラテクノロジズでロケットの機体構造や機構系の開発を担当するグループのマネージャー、山岸尚登さんです。

本連載「Why Space」では、非宇宙業界から宇宙業界に転職もしくは参入された方に「なぜ宇宙業界に転職したのか」「宇宙業界に転職してなぜ?と思ったこと」という2つの「なぜ」を問い、宇宙業界で働くリアルをお届けしてまいります。

F1ブームのど真ん中世代で自動車・バイク開発の道へ

宙畑: 山岸さんがインターステラテクノロジズ(以下、IST)に入社されるまでは、どのようなキャリアを歩んでこられたのでしょうか?

山岸:私は1990年代のF1ブームのど真ん中の世代でして、自動車のエアロダイナミクスに関心を持ち、特にF1やレーシングカーの開発に憧れていました。そのため、大学時代には流体解析(CFD)ソフトウェアの開発を行うソフトウェアベンダーでインターンを経験しました。

この経験がきっかけで、エンジン周りの設計に興味を持つようになり、まずは自動車関連の企業に就職しました。ただ、四輪車の開発は業務の分業化が進んでいたため、車両全体を見る仕事をしたいと考えるようになりました。

その結果、本田技研工業に転職し、二輪車の量産設計やレース用バイクの開発に携わることとなりました。本田技研工業では13年間勤務し、燃料系や吸気・排気系の設計を中心に取り組みました。

宙畑:二輪車開発の全体像をマネジメントするような立場もご経験されていたのですね。

0から1を開発するフェーズと量産化のどちらも求められる今の宇宙産業にとってまさに求められている知識とスキルを獲得できるキャリアを歩まれているのだと感じました。

宇宙業界はノーマークだったが技術の原理原則や仕事の進め方は共通点が多いと気づいた

宙畑:ISTにはどのようにして転職することになったのでしょうか?転職エージェントを利用されたのでしょうか?

山岸: ISTに入るときはエージェントを利用しました。ただ、自動車と宇宙は完全に畑違いなので、転職活動の中では全然ノーマークでした。

当時ISTが打ち上げていた観測ロケットのMOMO2号機が離昇後、地上に落下したというニュース(2018年)が非常に印象的だったことは覚えていたので調べてみると、プロダクト自体は自動車とは全く異なるものでしたが、技術の原理原則や仕事の進め方には多くの共通点があることに気づきました。これがISTを受ける決め手になりましたね。

宙畑: 原理原則に多くの共通点があるという点について、どのように確信されたのでしょうか?

山岸: もちろん、温度や振動、強度については、自動車とは全く異なるレンジで考える必要があります。例えば、極低温環境や過酷な振動条件など、宇宙特有の課題がありますが、設計と開発のプロセスでは自動車業界と驚くほど共通点が多いことに気付きました。こうした点をデスクリサーチを通じて調べるうちに、案外いけるのではないかという自信が生まれました。

49人目の入社、エンジニアから組織を率いるマネジメントへ

宙畑:入社当初は ISTにどのような肩書きで入られたのでしょうか?

山岸: 最初は普通のエンジニアとして入りました。その後、機構グループリーダーとして、チームのマネジメントや艤装(ぎそう)設計を任されることになりました。

宙畑: 最初からマネジメントを担当する予定だったのでしょうか?

山岸: いえ、最初はいちプレイヤーとして業務に携わるつもりでした。ただ、北海道大樹町と東京という離れた拠点間のディスコミュニケーションに課題がありました。技術的には、非常に優れたメンバーが多かった中で、プロジェクトの目標に向けて、Slackやオンラインでは伝えきれないニュアンスを埋めたり、現地で現物を確認するなどの役割を担っていくうちに、自然とグループリーダーという立場になっていきました。

宙畑:山岸さんがインタビューを受けられていた 「大企業から宇宙ベンチャーISTに転身 リーダーたちが組織に根付かせた当事者意識」で、山岸さんは49人目の社員だったと拝見しました。

山岸: そうですね。50人を超えると連絡や調整が難しくなることを実感しました。オンラインの会話では、共通認識があるように見えても実際には食い違っていることがあります。

そこで、今は、東京と大樹町を行き来しながら、両拠点のメンバーとコミュニケーションを取り、プロジェクト全体を調整しています。

ロケット開発を進めていると、現場に行き、現物を見て初めて現実を理解できることが多いです。いわゆる「三現主義」の重要性を再認識しています。

産業黎明期、ロケット開発の難しさと面白さ

宙畑: ISTではどのような技術分野を担当されているのですか?

山岸: 主にロケットの機体構造や機構系の開発を担当しています。ホンダ時代の経験から、メカトロニクス(機械と電気の融合技術)が活かされています。例えば、エンジンの空気量を調整するバルブの開発経験が、ロケットの機構系の設計に活きています。

宙畑: ロケット開発における自社開発と外部委託のバランスはどのように考えていますか?

山岸: 基本的に設計や生産技術、試験、品質管理は自社で一気通貫で見ています。製造もコアな部分は社内で責任を持つようにしています。一方で、製造の難易度や需要に応じて、外部委託も柔軟に活用しています。技術リスクが高い部品や調達が不安定なものは自社で対応することが多いですね。

宙畑: 調達リスクの管理は、自動車業界にもあったのでしょうか?

山岸: はい、自動車業界では一つの部品に対して複数のサプライヤーを確保できるケースがあります。一方、ロケットでは質・量ともに専用部品を供給できる業者が限られているため、サプライチェーンの構築は容易ではありません。

宙畑: 供給業者が少ない中で、ロケット開発において感じる難しさや課題は何でしょうか?

山岸:宇宙業界に興味を持つ企業は多いのですが、実際には自動車のように一部品で年間数万点以上生産するわけではなく、多くても数十点と桁違いに少ないです。

一方で、試作を専門とする企業もあるのですが、少量でも量産並みの品質管理を求められると困惑されることもあります。

さらに、自動車と比べて宇宙産業の要求仕様が厳しく、利益を出しづらい点も難しさの一つです。

中量生産のボリュームで低コスト化を追求するのが国内宇宙産業の勝ち筋?

宙畑: 入社前に宇宙業界に入るうえで不安だったことはありますか?

山岸: 宇宙業界は誰も見たことがなく、使ったことがない技術を多く扱う業界という印象がありましたが、実際には歴史が長く、過去に苦労した人たちが多いため、ある程度確立されたノウハウや方法論が存在しているということは意外でした。

今は、このような過去の教訓や技術の歴史を踏み外さないことが重要だと感じました。ISTのような規模では、機体の再発明にリソースを割いてしまうと大きな負担になります。

そのため、NASAやJAXAの公開情報や文献、他機種の写真など参考にすることが多いです。

宙畑: 技術を更新し続ける業界と思っていたのが、意外と過去の文献を踏襲する部分も多いというのは興味深いですね。

山岸: そのうえで、ISTとしては既存技術の焼き直しや劣化品を作るのではなく、既存のプロトコルやノウハウを活用しつつ、合理的な方法でリスクを取ることに挑戦し続けています。これがISTの特徴であり強みだと思います。

宙畑: 市場環境や開発の進め方について、国内の宇宙産業でどのような強みを発揮できるとお考えですか?

山岸: 国内の宇宙産業が勝ち筋を見つけるためには、中量生産のボリュームでQCDの競争力を追求することが重要だと考えています。自動車の大量生産ほどの規模ではなくとも、基幹ロケットよりも生産数を増やし、コストを抑えつつ品質を担保する工夫が求められます。

山岸: 日本の自動車産業や他の製造業から得られる技術が豊富で、その業界で現在スキルを磨いている方が多いということは、宇宙産業にとって非常に有利なアドバンテージです。

宇宙業界は人材が不足していると言われますが、他の産業からの参入の敷居はそれほど高くないと思います。この柔軟性が日本の競争力の根源になると考えています。

自動車、医療機器、重工業、工作機械……様々な業界のエンジニアが集い、挑むロケット開発

宙畑: 実際に、ISTには、どのような業界から来られている方がいらっしゃるのでしょうか?

山岸: 自動車や航空宇宙はもちろんですが、医療機器、計測機器、造船、電機系、精密機械、そしてプラント業界など多岐にわたります。例えば、医療機器のエンジニアはメカトロニクスのチームに所属しています。他にも、重工業や工作機械の分野で経験を積んだメンバーが活躍しています。

宙畑: 業界の違いによるコミュニケーションの難しさはありますか?

山岸: そうですね。バックグラウンドが異なるメンバー同士ではコミュニケーションの仕方を変える必要があります。例えば、ホワイトボードで図解を用いて説明する人もいれば、いきなりCADで進める人もいます。年齢層や仕事の進め方もそれぞれ異なるため、各メンバーに合わせたコミュニケーションを取るよう心がけています。

宙畑: ISTの事業展開において、他社との差別化はどのように図られていますか?

山岸: 最近では、設計内製率の高さが大きな強みとなっています。マーケットのニーズに合わせて柔軟に機体の仕様を最適化できる点や、基幹ロケットでは複数メーカー間で発生するインターフェースの課題を、社内で完結できることが差別化のポイントです。また、発射台を含む地上設備からロケット、人工衛星までを一貫して提供する垂直統合型の事業モデルも強みの一つです。

宙畑: 現在、特に募集している職種はありますか?

山岸: 開発(設計・生産技術・製造・品質管理他)・事業開発(技術営業、経営企画等)・コーポレート(財務・法務・グローバルHR等)、複数部門で募集していますが、特に構造系のエンジニアを積極的に募集しています。

山岸:現在、上記の画像のような設計を行っており、複合材の設計経験者や、推進剤タンクの設計、機体構造の設計に詳しいエンジニアが求められています。例えば、CFRPを用いた薄肉計量構造体や極低温の圧力容器、機械加工部品の設計経験者です。この分野の技術は開発の規模が大きくなると重要性が増すため、複数名の採用を目指しています。

山岸さんから宇宙業界への転職を考える方への一言

宙畑:最後に、宇宙業界に入るか迷っている方へのメッセージをお願いします。

山岸: 宇宙業界と聞くと、非常に難しいことや特殊なことをやっている業界だと思われがちです。私自身も入社前まではそう思っていました。もちろん、入社後に勉強が必要な部分や、日々新しい課題に直面することも多いです。しかし、他業種から来たエンジニアもたくさん活躍しており、挑戦する醍醐味がある業界です。私のような自動車業界出身者や、電気、工作機械、産業機器などさまざまな分野のバックグラウンドを持つ人たちが集まり、それぞれの得意分野を活かして活躍しています。

特に、ロケット開発の最大の特徴は「一発勝負」であることです。一度の打ち上げで成果が問われる緊張感と高揚感、そして成功した瞬間の達成感は他のプロダクトでは味わえないものがあります。また、宇宙産業は今まさに成長期にあり、新しい業界が立ち上がる瞬間に立ち会えることも大きな魅力です。

山岸: いろんな業界から人が来てるところがISTの強さの根源でもあるので、少しでも気になるのであればぜひ応募してもらえると嬉しいなと思っています。

インターステラテクノロジズの求人情報

現在、インターステラテクノロジズでは山岸さんの話で紹介いただいた求人以外にも、様々な職種で求人が募集されています。ぜひ採用サイトをのぞいてみてください。

編集部がぐっと来たポイント

もともとは自動車や二輪車の開発に10年以上従事されていた山岸さんから、ロケット開発について「原理原則には多くの共通点がある」と教えていただきました。

自動車業界から宇宙業界への流入は今後も増えるというお話は伝聞形式で聞くことはありつつも、これまで直接当事者の方に取材を通してお話を伺ったことはありませんでした。宙畑としても、自信を持って自動車業界やその他モノづくり業界からの宇宙業界への転職は可能性があると語るうえで非常にありがたいインタビューでした。