NECビジュアルインテリジェンス研究所が挑む、SAR×AI×LLMが切り拓く衛星ソリューションの新境地

NECが取り組んでいるSAR画像解析AIや、そこに大規模言語モデル(LLM)を組み合わせる先進的な取り組みについて、現時点でできていること、そして未来の展望を伺いました。

近年、気候変動による自然災害の激甚化や巨大地震のリスクが高まる中で、災害状況を迅速に把握する手段として衛星観測の重要性が高まっています。とりわけ、全天候において昼夜を問わずに観測できる合成開口レーダー(SAR)は、防災・減災分野での活用が期待されています。

しかし、SARの画像には、解析するために専門的な知識が求められ、光学画像と比較するとデータを見ても地上がどのような状態になっているかが分かりにくいという課題があります。

そこで今回は、NECビジュアルインテリジェンス研究所が取り組んでいるSAR画像解析AIや、そこに大規模言語モデル(LLM)を組み合わせる先進的な取り組みについて、同研究所の以下の3名にお話を伺いました。

■戸田 真人

2005年にNECに新卒入社し,メディア情報研究所に配属。2018年には同社データサイエンス研究所の主任研究員となり、現在はビジュアルインテリジェンス研究所に所属。画像処理,画像認識技術の研究開発に従事

■先崎 健太

2009年にNECに新卒入社し、共通基盤ソフトウェア研究所に配属。2022年、同社ビジュアルインテリジェンス研究所の主任研究員となり現在に至る。画像処理,画像認識技術の研究開発・事業化に従事

■田中 聡寛

2001年にNEC入社後、国内事業部、北米研究所にて有線/無線光通信技術、光センシング技術の研究開発に従事。現在ビジュアルインテリジェンス研究所にて都市デジタルツインの研究開発グループを運営。

(1)NECとSAR衛星開発 - 衛星開発から解析まで、ワンストップな衛星サービスを提供

–まずはNECがSAR衛星の開発や地球観測技術の研究に着手した背景から教えてください。

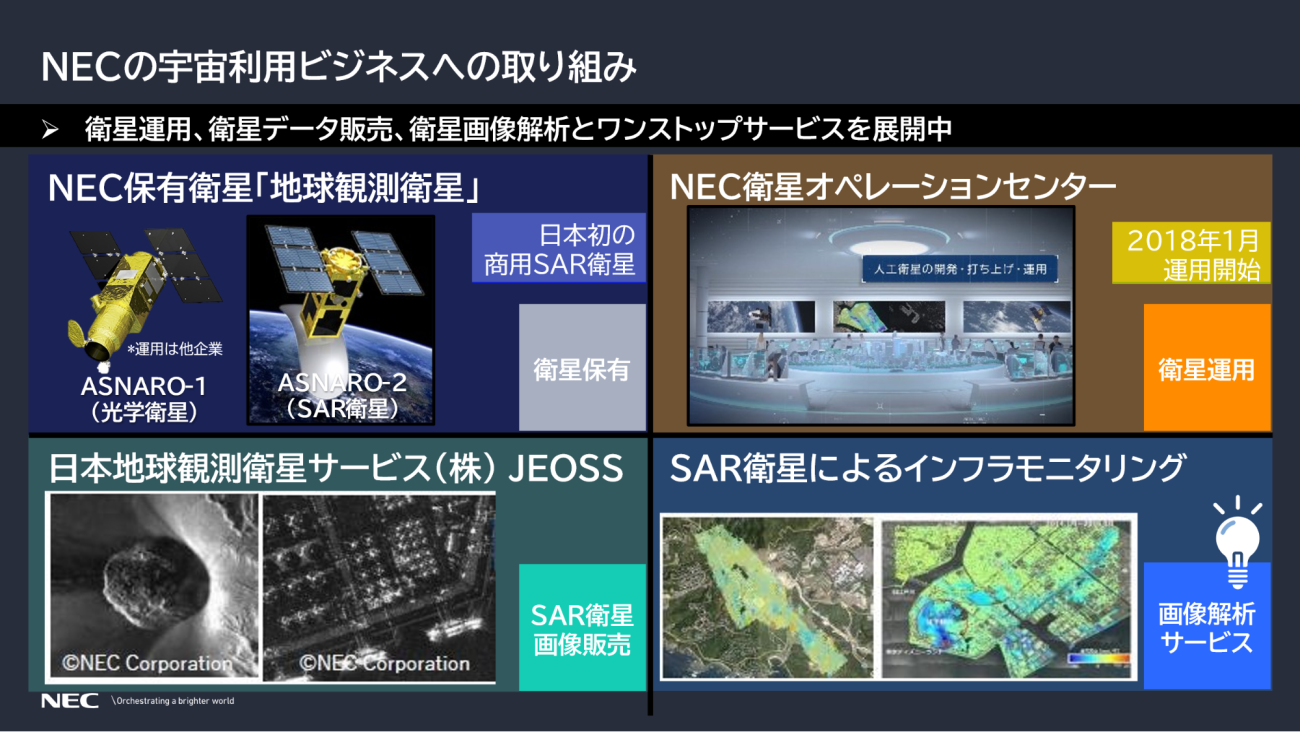

NECは、JAXA様とともに50年ほど前から地球観測衛星の開発を行っています。さらに、近年では民間の商用衛星として自社で地球観測衛星の開発と運用を行うなど、衛星の運用からデータ販売、画像解析までを一貫して手掛けるワンストップサービスを提供しています。

多くの企業がデータ解析だけ、あるいは衛星運用だけ……と特化している中で、NECは全てのプロセスを自社で完結できる国内でも有数の企業です。

そのうえで、衛星の活用を通じて、気候変動、防災・BCPなどのレジリエンス、DX、スマートシティといったイノベーション創出など、世界中が直面する様々な課題解決に貢献したいと考えています。

–ワンストップサービスの基盤となる衛星について教えてください。

現在、自社で保有している地球観測衛星が2機あります。

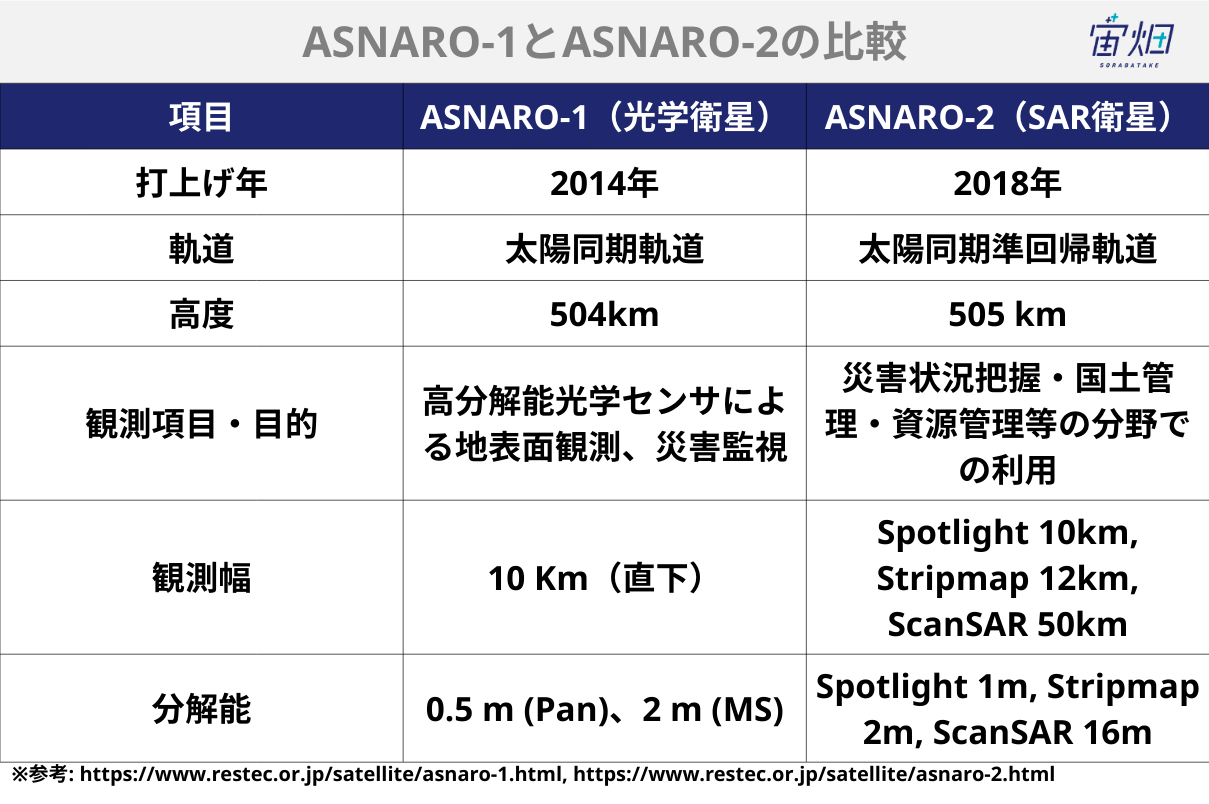

まず、2014年11月に打ち上げたASNARO-1は光学衛星で、高分解能光学センサによる地表面観測や災害監視を目的としています。

分解能は0.5m(パンクロマチック)、2m(マルチスペクトラル)という高精度を実現しています。

そして2018年1月に打ち上げたASNARO-2がSAR衛星です。こちらは災害状況把握・国土管理・資源管理等の分野での利用を想定しており、Spotlightモードで1m、Stripmapモードで2mという高分解能でのSAR観測が可能です。

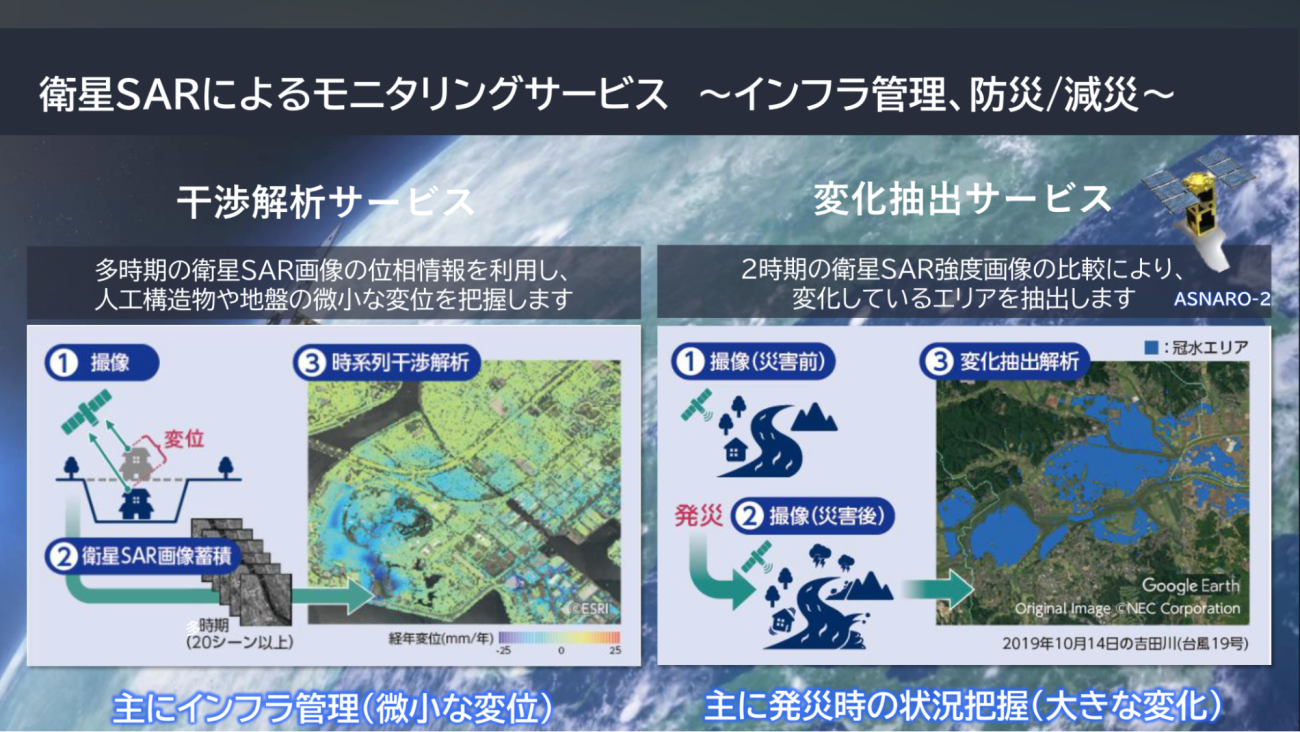

今回のメインテーマであるSAR画像を活用したサービスとしては、干渉解析サービス(地盤の沈下や隆起といった微小な変化を把握)と変化抽出サービス(災害時の土砂崩れなどの大きな変化を把握)を展開しています。

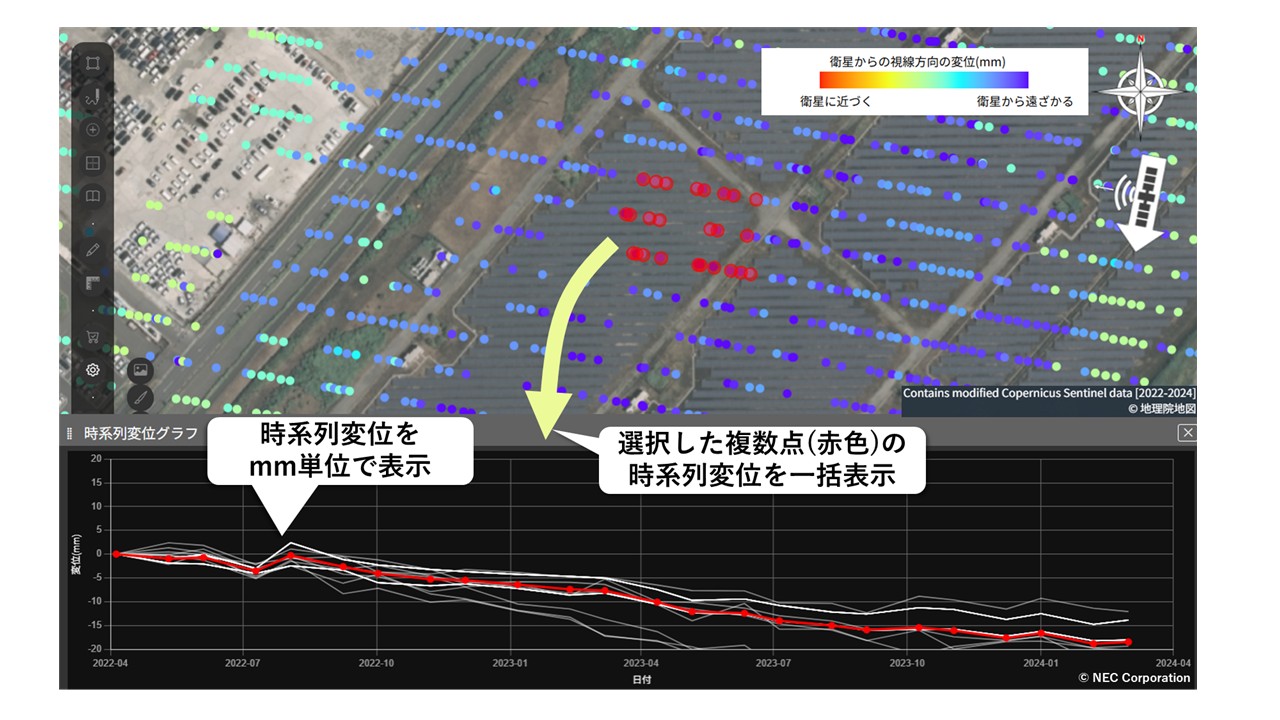

干渉解析サービスでは、多時期にわたって撮影されたSAR画像の位相情報を利用し、人工構造物や地盤のミリメートル単位の微小な変位を捉え、インフラの老朽化診断などに貢献しています。

変化抽出サービスでは、災害発生前後など、2つの異なる時期のSAR画像を比較することで、浸水エリアの特定などの状況変化を広範囲にわたって迅速に行うことができます。

–宇宙から地球を観測することの社会的意義について、NECとしてどのような理想の未来像を描いているか教えてください。

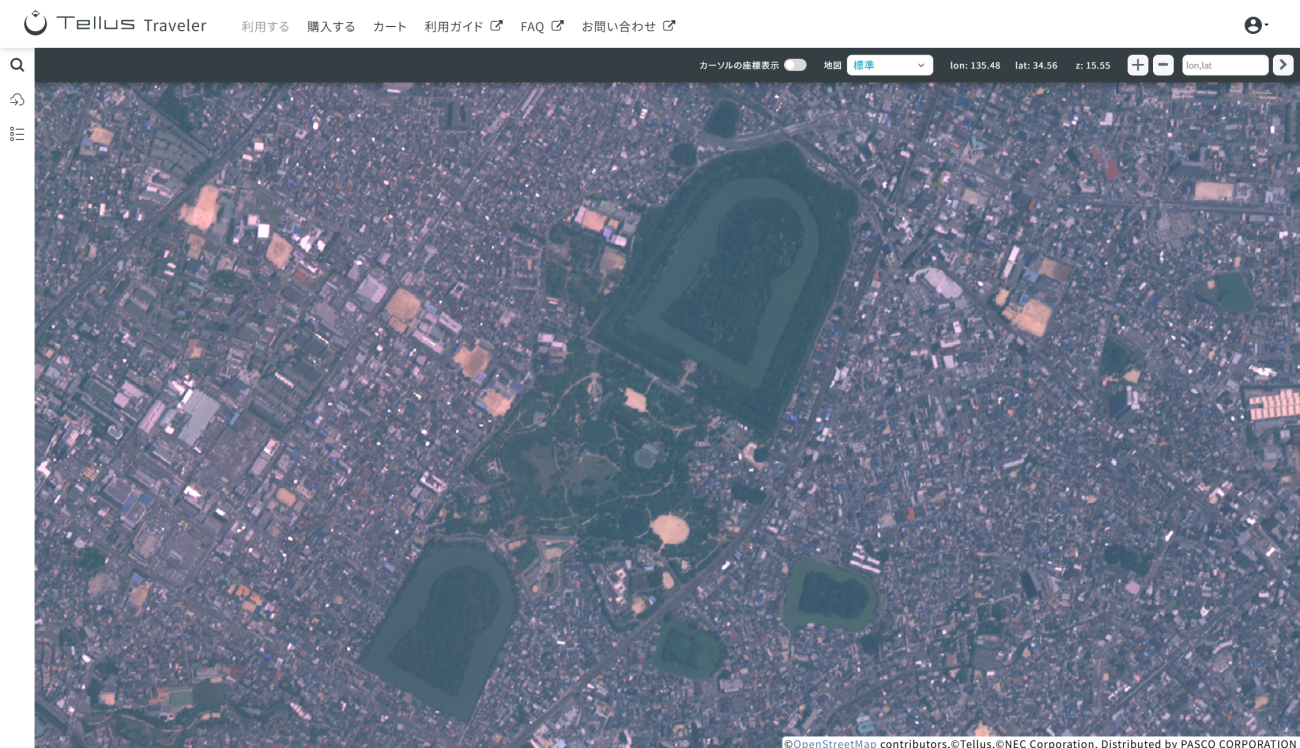

NECビジュアルインテリジェンス研究所は世の中のデジタルツインを効率よく構築するための技術開発を行っています。そして、私たちが所属する広域状況理解研究グループは、数km四方、数十km四方にわたる都市をいかにデジタルツイン上に再現するか、また、これを通じて都市の効率化、レジリエンス(回復力)の強化を追求している研究開発を行っています。

そして、都市のデジタルツインを作ろうとしたときの最初につまずくところが、どうやっていち都市という広い情報を集めてくるのかという課題です。100mグリッドごとに監視カメラを置きますかって言っても、費用が膨大になります。いかに効率よく情報を収集してくるかというところが重要で、その最有力な候補として出てくるのが衛星だと考えています。

そして衛星に求める理想像は、常時、広いエリアをモニタリングできるという状況です。

(2)SAR画像特有の課題と専門性の壁

–今回はSAR画像に関する新たな取り組みについてお話をいただけると伺いました。SAR画像の解析にこれまで取り組まれてきた中で、SAR特有の課題、光学画像と比べた強みと難しさについてあらためて教えてください。

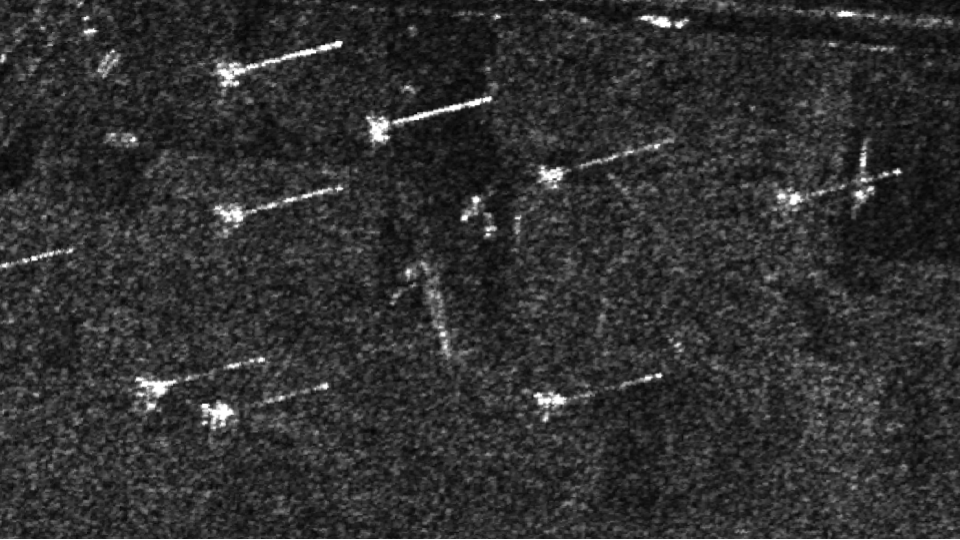

SAR画像の最大の強みは、全天候型で昼夜を問わず観測できることです。雲があっても関係ないし、夜でも地表の状況を把握できるのは災害対応において非常に重要なんです。

ただし、SAR画像は専門家でないと分析や理解が困難で、災害時の場所特定や被害状況の把握には高度な専門知識が必要であるという課題があります。

光学画像なら見た目で分かりやすいのですが、SARは電波の反射を画像化したものなので、慣れていないと何が写っているのか分かりません。

例えば、保険会社や自治体などのお客様にとって、被害の深刻度やそれに伴う対応策、例えば災害保険金の支払額を、SAR画像から迅速に把握することは困難です。

–健康診断でエコーの診断結果を見ながら、お医者さんに状況の説明を受けるものの、本当にそうなのか患者さんでは分からない……という状況と近いでしょうか。

従前は「患者がエコー画像だけ見せられる」だけだったとも言えます。専門家が見れば分かることでも、実際にそのデータを活用したいお客様にとっては、理解が難しい状況でした。

–お客様から信頼されなければ利用が進むことはないというのは宙畑を通して何度も実感しています。

(3)SAR画像×LLMが実現するお客様起点の解析結果提供

– では、そのような課題を解決するソリューションとして、どのような開発が行われたのでしょうか?

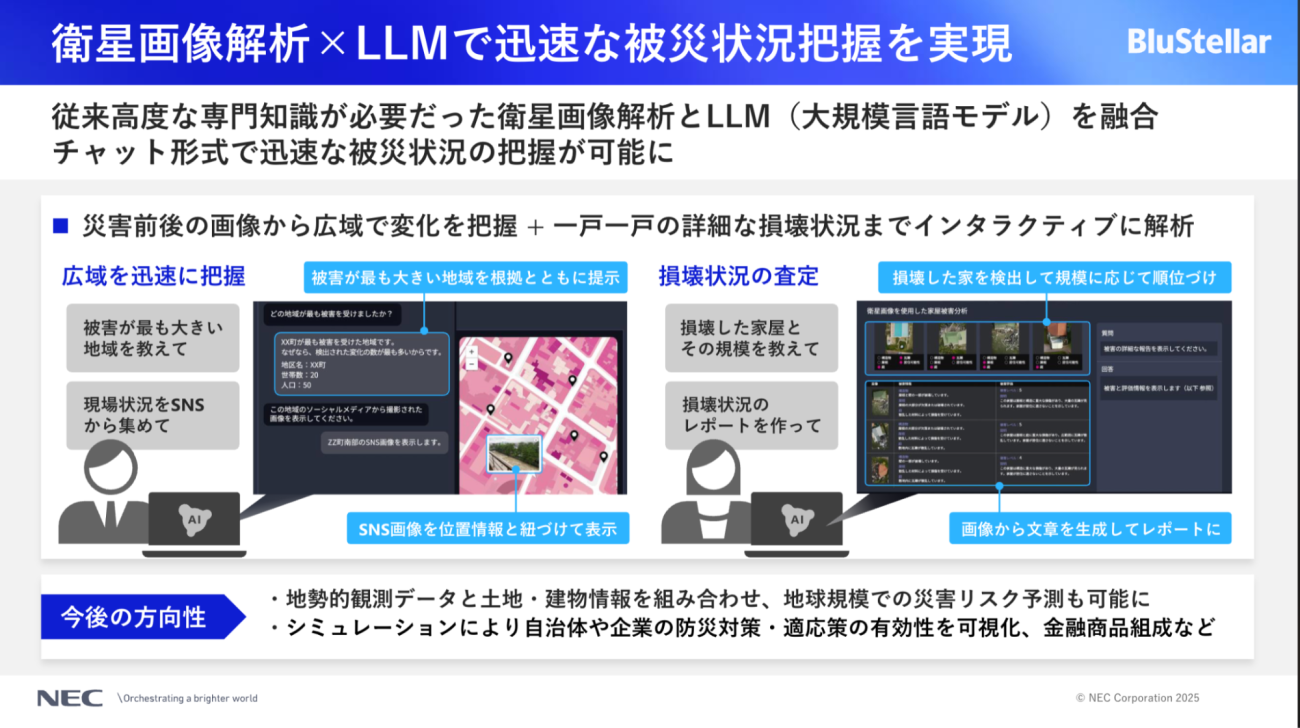

私たちが開発したのは、SAR画像を独自のアルゴリズムで事前に解析し、LLMを用いてユーザーが知りたい情報をチャットベースで引き出したり、各SAR画像に対してラベリングなどできるソリューションです。

これによって、専門知識がなくても、自然言語でSAR画像の情報を取得できるようになります。例えば「このエリアの浸水状況は?」といった質問に対して、SAR画像を解析した結果を分かりやすい言葉で回答できるんです。

–具体的にはどのような対話が可能になっているのでしょうか?

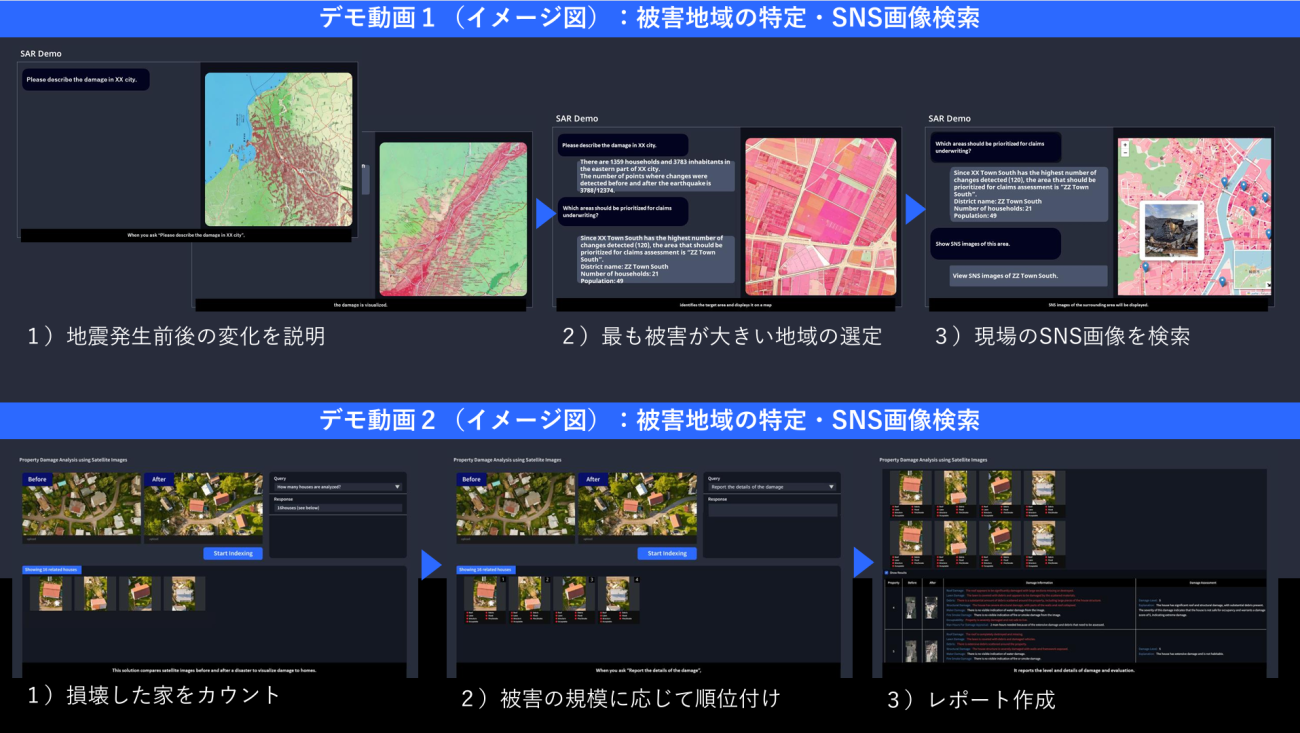

現在のシステムでは、「地震の被害が最も大きい地域を教えて」「損壊した家屋とその規模をレポートにまとめて」といった自然な対話が実現できています。

これらの質問に対して、専門知識なしに即座に回答を得られることで、SAR画像の利用がさらに広がることを目指しています。

また、SNSに上げられた被害状況に関する画像を独自技術で分析し、よりリッチな情報をユーザーに提供することも可能にしています。(参考:https://jpn.nec.com/press/202308/20230825_02.html)

SAR画像だけでなく、複数のデータソースを組み合わせることで、より正確な状況把握が可能になります。

–これまでの検証結果について、実用的なレベルになるというのはどのような成果が得られたときだと考えていますか?

社会実装という観点では、お客様の実際の業務プロセスの運用の中に自然と入っていくことが重要です。この解像度を高めていくことが、実用化への鍵だと考えています。

また、ハルシネーションという言葉もありますが、間違った情報を出してしまうということは避けなければなりません。

(4)「早く回答を生成」「定量的に評価」「変化の箇所をより正確に」NECが開発したソリューションの強み

–今回の技術開発において、具体的にどのような点が貴社の差別化のポイントとなるのか、あらためて教えていただけますか?

ひとつは、いかに回答を早く生成するかという点を非常に意識しています。そのために、過去の解析結果もうまく流用しながら新しい質問に対する回答を生成するという仕組みをとりいれています。

また、定量性を持って解析して評価できるというチャレンジを今まさに行っており、それも私たちの強みだと考えています。 例えば特定の建物が何平米の建物で、そのうちどれくらい損壊しているのかということを数値情報で表すことができると、保険業界での査定プロセスの円滑化につながる可能性があります。

さらに、変化が生じた場所が道路か建物かを高精度に特定できる点も特徴のひとつです。衛星データを解析する際に、ノイズを低減するため複数の隣接するピクセルを合わせて解析を行うことで、道路か建物かを区別することが難しくなってしまうことは少なくありません。

その点、私たちは、高分解能の衛星のデータを、高分解能のまま処理する技術を保有しており、解析して変化があるところが、建物か屋根かを紐づけられ、道路は大丈夫だけれど周りの建物が損壊していると分かるようになっています。

(5)社会実装に向けた現在の技術開発進捗

–現時点で技術的な課題があれば教えてください。

具体的な問題として、ユーザーの質問に住所ではなく抽象的な地理情報、例えば「上野あたり」といった表現が含まれている場合、どのSAR画像のどの部分(ピクセル)が対象となるデータかを判断することが難しいという課題があります。

こういった抽象的な質問に対する解決も今後必要となってくる見込みです。

また、LLMは、数値データを扱う際に間違った回答を返すことがあります。LLMは、膨大なテキストデータから「次にどんな言葉が来る確率が高いか」を学習し、統計的に自然な文章を生成するように設計されており、実際に計算を行っているわけではありません。そのため、本来は一意に決まるはずの数値計算の回答が安定しないことがあります。これはデータ処理においては致命的な問題です。LLMに任せる部分とそうでない部分を適切に切り分けることが重要だと考えています。

–今後の社会実装に向けて、どのようなプロセスでお客様に使っていただくことを想定していますか?

現段階では、お客様への提供は開始しておらず、簡易的なデモを見せながらヒアリングを重ねている段階です。

お客様がどんな情報を求めているかについて、質問の分析を通して解像度を高めていく必要があります。

例えば、「被害状況を教えて」と言っても、経済的な損失が知りたいのか、人的被害が知りたいのか、復旧にかかる時間が知りたいのかによって、提供すべき情報は全く異なります。

(6)AIやLLMといったソフトウェア以外に期待する宇宙産業の進化

–SAR画像の解析面ではなく、実際に宇宙に打上がるSAR衛星のハードウェアの進化という面で、今後期待されていることはありますか?

まず、分かりやすいところだと、位置情報の精度向上と機数の増加によって、認識精度の向上が期待できます。

また、ダウンリンクにかかる時間、つまり撮影から実際に活用できるまでの時間短縮も重要だと考えています。

一方で、こういうことが分かるのであれば、もっと早くデータが下りてきたら、もっと早くこういうことができるはずだみたいなところまでお客様に思ってもらうために、今の状態でしっかりと利活用を広げるということが重要だと考えています。

そのために、現状の衛星画像を有効活用してもらえるような技術開発を優先的に行っているところです。

–解析のプロフェッショナルの皆様にとって、こういう衛星を打ち上げたいという理想の衛星はありますか?

非常に難しいですね。難しいというのは、特殊な衛星になるとその衛星にしか使えないAIを都度開発しないといけないことになってしまいます。そうなると利活用の範囲を狭めてしまうことが懸念されます。

現在、特に環境系の衛星は個別の目的に応じたセンサを設計するといった様々なスペックを持つ衛星がありますが、それぞれに応じた特別な技術を開発するというのは非常に難しくなります。

(7)まとめ

NECが取り組むSAR×AI×LLMの研究は、分かりづらいSAR画像のデータをいかにお客様にとって分かりやすく、そして迅速に欲しい情報を届けるうえで重要なものだと実感しました。

災害の多い日本において、今回伺った技術が社会実装されたときには、行政や保険会社といった業務に関わる事業者のニーズだけでなく、個人による故郷の状況を知りたい、家族の安否を知りたいといったニーズに応えられるサービスとなるかもしれません。

今後のNECビジュアルインテリジェンス研究所から生まれる技術に注目です。