ESA、第337回理事会でWFP・NASAとの協力強化とデジタルツインプロジェクトのフェーズ移行などを決定【宇宙ビジネスニュース】

欧州宇宙機関(ESA)が発表した第337回理事会の決定は、宇宙を社会課題の解決現場へ近づける重要な転換点となりました。その中身を整理します。

欧州宇宙機関(ESA)は2025年10月23日〜24日に開催した第337回理事会で、宇宙データの社会実装と国際協力に関する重要な決定を発表しました。主な内容は、①国連世界食糧計画(WFP)との5年間協定、②地球のデジタルツイン計画「Destination Earth(DestinE)」のフェーズIII開始、③加盟国主導の小型衛星群「Atlantic Constellation」への支援、④米航空宇宙局(NASA)との覚書(Vigilミッションへの観測装置JEDI提供)です。

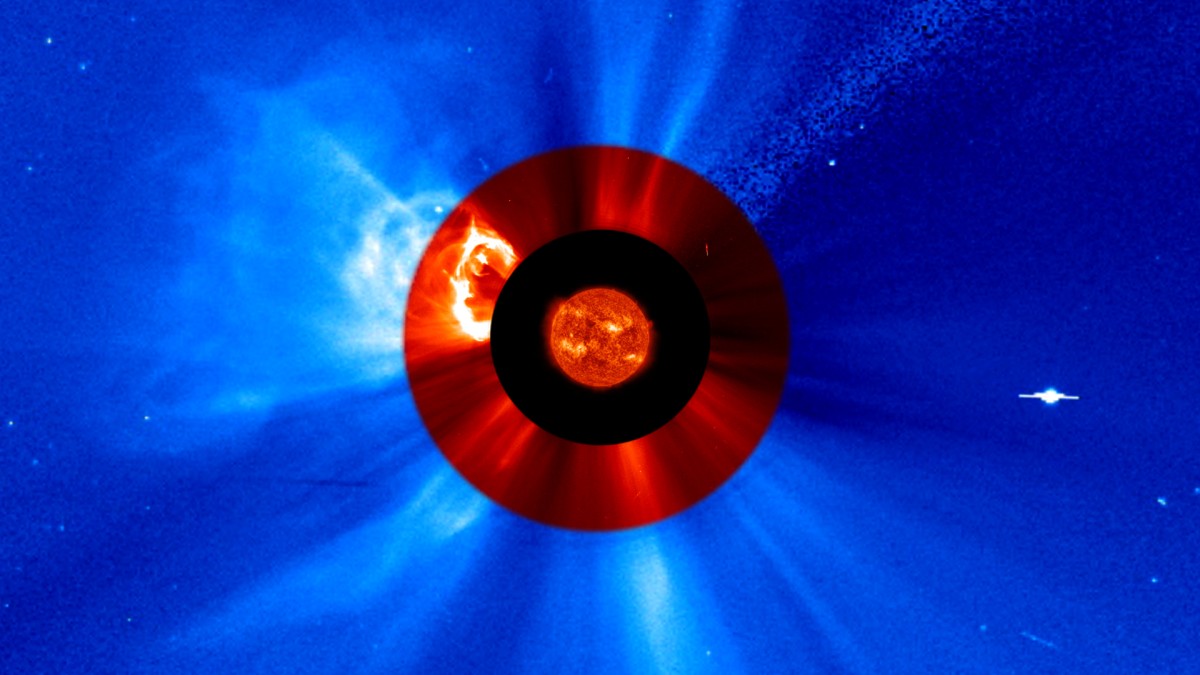

宙畑メモ:Vigilとは

ESAが開発する宇宙天気監視衛星。太陽と地球の重力が釣り合うラグランジュ点L5に配置され、太陽活動を継続的に観測します。

宙畑メモ:JEDIとは

NASAが開発した極紫外線観測装置Joint EUV coronal Diagnostic Investigationの略称。太陽の外層であるコロナ領域を高時間分解能で観測し、地球への影響を予測します。

(1)WFPとの協定で人道支援へ直結

ESAは国連世界食糧計画(WFP)と、宇宙データおよび技術を食料安全保障や緊急支援に活用するための5年間の覚書(MoU)を締結しました。本覚書は、宇宙データと技術の利用を加速し、食料安全保障の向上と緊急食料支援の課題解決を目指すものです。ESAとWFPは、それぞれの使命を維持しつつ、専門知識の共有と活動間の連携を強化し、WFPの現場活動を支援する具体的なユースケースの特定と、それに対応するアプリケーション開発に取り組みます。

(2)DestinEがフェーズIIIへ――政策インフラとして前進

ESA・欧州中期天気予報センター (ECMWF)・欧州気象衛星機構(EUMETSAT)が進める「Destination Earth(DestinE)」は、衛星データとAI(人工知能)、スーパーコンピュータを組み合わせて地球環境を仮想空間に再現し、気候変動対策や防災政策に活用する構想です。今回ESAはフェーズIIIへの移行を承認し、欧州各国がこの仮想地球上で政策や防災計画を検討できる体制の整備を継続して進めます。これにより仮想地球上での欧州各国の政策シミュレーション実施に向けて一歩前進しました。DestinEは、「科学データを社会運営に活かす」ユースケースになることが期待されます。

宙畑メモ:EUMETSATとは

欧州気象衛星機構(EUMETSAT)は、欧州各国の気象・気候観測衛星を運用する国際組織で、ESAと連携し観測データを提供しています。

宙畑メモ:Destination Earth(DestinE)とは

欧州委員会主導で進む「デジタルツイン地球」計画。地球全体を仮想空間で再現し、気候や環境の変化をシミュレーションできるようにする取り組みです。

関連記事

デジタルツインとは~シミュレーションとの違い、解決する課題、企業・国・都市の事例、注目データ~

(3)南欧発「Atlantic Constellation」の支援範囲を拡大

スペインとポルトガルが主導する小型衛星群「Atlantic Constellation」は、環境・農業・海洋監視など地域課題に特化したネットワークです。ESAは初号機の打ち上げ支援および宇宙上での動作確認も含めることを発表しました。本プロジェクトは南欧諸国 (スペイン・ポルトガル) およびESAの双方にメリットのある座組となっています。南欧側にとっては、ESAの公式支援により自国の宇宙開発の加速を実現できるようになる利点があります。ESA側にとっては、地球観測衛星包囲網Copernicusの補填に本衛星群を活用ができるようになる利点があります。

(4)NASAと連携、Vigilで宇宙天気観測を強化

ESAが進める宇宙天気監視衛星「Vigil」では、NASAとの覚書(MoU)が新たに締結され、観測装置「JEDI」を搭載する計画が正式に合意されました。本MoUは、もともと検討段階にあった協力を明文化したものです。今後の実装に向けた調整が進みます。JEDIは太陽表面と外層コロナの関係を詳しく捉え、太陽フレアやコロナ質量放出(CME)の発生過程の理解を深めることで、通信・電力網など地上インフラへの影響軽減に寄与すると期待されています。

関連記事

「宇宙天気」を徹底解説! 数兆円の経済損失を起こしうるそのワケとは

(5)政策面、産業面でも協調による社会実装と成長スピードの加速を狙う欧州

第337回理事会での一連の決定により、欧州宇宙産業が社会課題解決に向けた実装開発を強めていくことが期待されます。こうした移行は多層的なパートナーシップにより進められています。WFPとの協定による人道支援、DestinEの本格実装開始、Atlantic Constellation支援による欧州全体の開発加速、NASAとの協力による宇宙天気監視体制の強化。いずれも、宇宙を人類と地球の持続可能性を支える仕組みとして再定義する流れです。

同時期にAirbus・Thales・Leonardoが宇宙分野での産業連携を発表しており、欧州では政策面だけでなく産業面でも協調の動きが進んでいます。こうした動きは、米国の商業宇宙拡大や日本の官民連携強化といった国際的潮流とも呼応しており、各国・地域が宇宙を社会課題解決や持続可能性のために活用する方向へ歩みを進めています。ESAは今、欧州全体を巻き込みながら、宇宙を社会のインフラとして活用するフェーズへと確実に進みつつあります。