MOMOの打ち上げが安定した背景にあるインターステラテクノロジズ社の学びとチャレンジ

2021年7月にMOMOの打ち上げを2号機連続成功と安定したロケットの打ち上げを行い、現在、新しいロケット「ZERO」の開発を進めるインターステラテクノロジズ社。なぜ、同社のロケット打上げは安定したのか、その背景を教えていただきました。

インターステラテクノロジズ(以下、IST)は、日本の民間企業単独では初めて、高度100kmの宇宙空間に到達したロケットベンチャーです。この快挙を成し遂げたのは、観測ロケット「宇宙品質にシフト MOMO3号機」。メディアでも大々的に取り上げられ、ニュースで見たという人も多いでしょう。

しかし、成功の裏で、MOMOの大きな課題となっていたのは、信頼性の低さでした。最初の5機において、打ち上げに成功したのは1回だけ。ロケットはもともと、最初のうちは信頼性が低くなるものではありますが、同社は大企業と比較すると、体力に乏しい民間のベンチャー。このままでは、信頼性が高くなる前に、資金が尽きかねません。

そこで、同社は一旦MOMOの運用をストップし、抜本的な改良に着手。打ち上げを止めるということは収益が無くなるということであり、同社にとっては非常に大きな賭けでしたが、全面改良した「MOMO v1」は2021年7月中に2機の打ち上げをあっさり連続成功させ、信頼性の高さを示しました。

1機だけなら「たまたま」という見方もできるかもしれません。しかし2機連続となると、説得力が違います。同社はどのようにして、MOMOの信頼性を向上させたのか。この間、どんなことがあったのか。MOMOプロジェクトマネージャーの堀尾宗平氏と開発部ゼネラルマネージャーの中山聡氏に話を聞きました。

○ISTのこれまでの成功と失敗の歴史

ISTの事業開始は2013年ですが、前身となる組織「なつのロケット団」が結成されたのは2005年。堀江貴文氏らメンバーの手弁当でロケット開発を進め、2011年には、1号機「はるいちばん」が完成、打ち上げに成功しました。このロケットの全長は3.5m、到達高度はわずか500mほどだったものの、ここから宇宙への挑戦が本格的に始まりました。

5号機「ひなまつり」が射点で炎上する失敗はあったものの、開発は概ね順調に進展し、2013年には、到達高度は6kmを超えました。そして、いよいよ高度100kmに挑戦するため、同社はより大型化したMOMOの開発に着手。しかし、ここで同社は初めて、大きな壁に突き当たることになりました。

2017年7月に打ち上げたMOMO初号機は、約66秒後に通信が途絶。ちょうど、機体への空力負荷が最も大きくなるMAX-Qと呼ばれるあたりを飛行しており、それに耐えられず機体が破損したものと原因が推測されました。

対策を施した2号機は、1年後の2018年6月に打ち上げを実施。しかし、機体のロール回転(ロケットの機軸周りの回転)を抑えるために新たに追加した姿勢制御スラスタの配管から高温のガスが漏れ、エンジンが止まったため、上昇直後に落下、機体は射点で派手に爆発・炎上しました。

そして、さらに1年後の2019年5月。3号機の打ち上げで、同社はついに歓喜の瞬間を迎えました。エンジンは無事に120秒間の燃焼を終えて、機体は目標高度を超える113.4kmに到達しました。

ロケット開発は本当に難しいものです。「2回も失敗した」と思われるかもしれませんが、日本初の衛星打ち上げは4回目の挑戦でやっと成功しましたし、いまや毎週のようにロケットを打ち上げているSpaceXも、初めて軌道投入に成功したのは4機目でした。ロケットは打ち上げてみないと確認できないことも多く、2回の失敗で済んだのであれば、むしろ良かったと言えるかもしれません。

同社にとってみれば、このまま成功を続けて一気にビジネスも軌道に乗せたいところだったはずです。しかし、ロケットの難しさは、むしろここからでした。2019年7月の「ペイターズドリーム MOMO4号機」は通信系の異常、2020年6月の「えんとつ町のプペル MOMO5号機」はノズルが破損と、続けて失敗。ここを直せば今度は別の場所に不具合が起きるという、先の見えない状況に陥りました。

同社は観測ロケットにも一定の需要があるとは見ているものの、やはり世界的にはるかに大きいのは衛星打ち上げ市場です。いち早く顧客を取り込むため、超小型衛星用ロケット「ZERO」を少しでも早く完成させなければなりません。ZEROの開発を目論む当時のISTにとって、MOMOの信頼性向上はまず取り組むべき大きな課題でした。

宙畑メモ:観測ロケット

衛星を宇宙空間に輸送するためではなく、大気観測など打上げ中の環境を利用して実験を行う観測を目的としたロケットのこと。

○見学するだけでもハードだったロケット打ち上げ

新型のv1では、従来のv0から、様々な改良が行われました。詳しく書くとそれだけで1本の記事になってしまうため本稿では省略しますが、「低価格で量産可能」というコンセプトはそのままに、エンジンシステム、機体、アビオニクス(電気回路)、地上支援設備などを刷新。信頼性や運用性を向上させました。

少し余談になりますが、MOMOの現地取材は、かなりハードです。打ち上げ可能な時間帯(ウィンドウ)は朝昼夕の3回あり、早朝のウィンドウのために、ホテルを出るのは真夜中です。天候や不具合で朝→昼→夕方と延期が続くと、ホテルに戻るのは夜になり、次の日も早いため、まともに寝られず……。

取材する側でもこれだけ疲れるのですから、ロケットの運用メンバーはもっと疲れると思います。疲労が蓄積すれば、ミスも起きやすくなります。延期の繰り返しで推進剤を何度も出し入れすれば、機体への影響もあり、悪循環に陥ります。

一方で、信頼性が向上すれば、打ち上げの延期が減りますし、運用性が向上すれば、延期があっても楽になります。スペック的には見えにくい部分ではありますが、信頼性と運用性の向上は、とても大きな効果をもたらします。

○技術だけではない、v1へのアップデート

実際、v0の打ち上げでは、何度も延期になるのが当たり前になっていましたが、v1は天候以外では遅れることなく、どちらも一発で打ち上がりました。あまりにもあっさりすぎていて、拍子抜けしたほどでした。単に成功しただけでなく、延期もなかったということは、特筆すべきことでしょう。

このMOMOの変革期において、プロジェクトマネージャーを務めたのが堀尾氏でした。堀尾氏が担当したのは、v0最後の5号機と、v1の2機という、新旧のMOMO。その堀尾氏によれば、v1の打ち上げ前にはスタッフもリラックスしており、「これだけやって駄目なら、あとは何をすればいいの、というくらいのやりきった感があった」そうです。

前述のように、v1では技術的な改良をいろいろと実施しているのですが、堀尾氏は「技術のアップデートばかり注目されがちだが、(ZERO開発に向けても日々アップデートしている)プロセスの改良が非常に大きかった」と振り返ります。

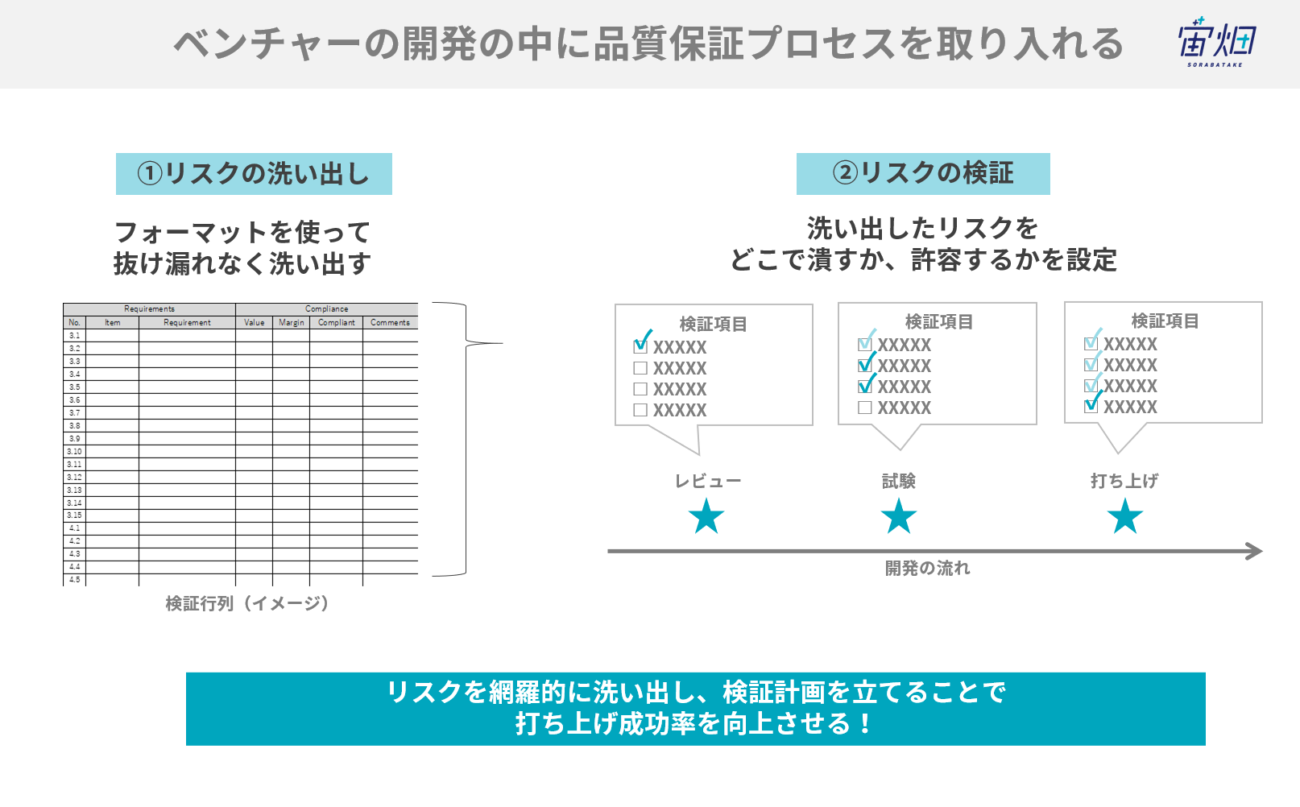

ここで堀尾氏が指摘するのは、中山氏のようなレガシースペース(古くから宇宙開発を行っている企業)出身者の存在だ。「元々の我々は、レビュー(設計審査)が必要なことは分かっていても、やり方が良く分かっておらず、抜けも多かった。しかし、経験者が来たことで、どんなフォーマットでリスクを管理するのか(検証行列の導入)、どのタイミングでリスクをつぶしておくのが良いか等、ISTに適したやり方を日々検討してくれている」と振り返ります。

ISTの中で手探りでものづくりをしている中で、実体験として、やっぱりこれチェックしなきゃだめだよね、というボトムアップで出ていた課題感とレガシースペースの長い経験に基づく方法。この2つをうまく摺り合わせ、「ISTの技術レベルを引き上げることができた」と、堀尾氏は実感しています。

特に、打ち上げまでのリスク管理の部分では、これまでもレビューで許容できるリスクレベルについてチェックを行っていましたが、v1では、検証行列を用いてリスクを漏れなく事前に洗い出し、許容できるリスクとできないリスクを識別し、打ち上げまでのどこのフェーズで許容できないリスクを潰すかをあらかじめ検討することで、打ち上げ時点でどのようなリスクが残っているのか、正確に把握できるようになったと言います。

宙畑メモ:検証行列(ベリフィケーションマトリクス)

製品が仕様通りに作られているか、検証に漏れがないか確認する表のこと。一つ一つの項目毎に、どのフェーズでどのように(検査、試験など)確認するかを設計段階で計画する。

堀尾氏が「この会社に入って良かった」と語るのは、まさにこの部分。「自分自身が手探りでやってきて、こういうことやった方がいいよな、こういう書類っているよな、と実体験として思ってきたことが、レベルが違うにせよ、レガシースペースのいわゆる“王道“のやり方でもやられていて、やっぱり、そうだよな!となる瞬間はテンションが上がる。本や慣習から得られる知識と実体験がつながると、理解度がとても高くなるし、すごく楽しい」と話してくれました。

システムとしてより複雑になるZEROでは、さらなる困難も予想されます。しかし、レガシースペースの方法も取り込んだv1での知見は、ZEROの開発でも大きく活かせるでしょう。堀尾氏は、「開発のフレームワークはMOMOと同じ。ZEROの規模になっても、できなくはないという実感がある」と、自信を見せています。

○宇宙を「当たり前」にするISTの挑戦

ベンチャーの宇宙開発とレガシースペースの宇宙開発は、何が違うのでしょうか。両者を経験した中山氏はこれについて、「新しいチャレンジのしやすさ」をあげています。

宇宙開発は「最新技術」と思われがちですが、じつは多くの部分でそうではありません。どちらかといえば信頼性を重視し、いわゆる「枯れた技術」を重視する傾向にあります。たとえば何か新しい部品が登場して、それを使えば性能が良く、コストも下がるとしましょう。普通に考えれば「じゃあ使おう」となるのですが、宇宙業界ではそう簡単には話が進みません。

政府向けの大型衛星を作り、ロケットで打ち上げるとなると、総費用は数百億円規模という巨額になります。しかも、ロケットは一度上昇を始めたら途中でやり直せませんので、衛星は軌道上で故障しても修理はできません。宇宙は失敗が許されない厳しい世界であり、信頼性が何より重視されてきたのには、そういう背景があります。

レガシースペースの、リスクを洗い出しそれを可能な限り全て潰した上で打ち上げるというやり方の場合、最も簡単なリスクの潰し方は宇宙で使った実績のある部品を使うこと。すると結論は、「現状維持」にやむを得ずなってしまう場合も多く、その弊害は、技術革新の遅さや高コスト体質として表れてきます。

しかし、ISTでは洗い出されたリスクの中で、どこまでを許容して打ち上げるかは柔軟に判断していると、中山氏は言います。例えば、ISTのロケットを使うお客様に、残存しているリスクを説明し、お客様が達成したい事項に照らして、リスクを了承いただいて打ち上げるということもあるとのこと。また、ベンチャー企業として、経営的な判断から、残存するリスクを潰すためのコストや期間を考えた時に、リスクをとって打ち上げる判断もされるそうです。

このような考え方により、新しい技術を取り入れるときに、部品メーカー側が「その使い方では保証外」と言ったとしても、IST側の責任と判断により使うことができます。ISTが責任を取ってくれるのであれば、部品メーカーとしても、新しいチャレンジの提案がしやすくなります。

そのような環境や考え方がISTに根づいていることから、中山氏は「ZEROを実証のプラットフォームとして活用してほしい」とアピールしています。宇宙分野に参入したいという民間企業は多いものの、これまでは高いハードルがありました。しかしZEROを使って部品や技術の使用実績ができれば、ほかのロケットにも売り込みやすくなる、ということになります。

こういったチャレンジが広がれば、「我々の会社だけでなく、日本の宇宙産業全体が良くなっていく」と、中山氏は期待しています。その想いの背景にあるのは、「このままでは日本のロケットの打ち上げ機会が少なくなってしまうのではないか」という危機感です。中山氏が転職を決意したのも、この危機感が大きな理由だったといいます。

ロケットは打ち上げが派手なので注目されやすいのですが、実際に宇宙で仕事をするのは搭載する衛星であって、ロケットは単なる輸送手段でしかありません。いわば宅配便のトラックと同じです。宅配便のトラックは当たり前すぎて誰も注目しませんが、ロケットもそのような「当たり前」の時代になるべきであって、注目されているうちはまだまだと言えます。

中山氏は、「ロケットが当たり前のように打ち上がる世の中にすれば、子供達も含め、たくさんの人にとって宇宙が身近になる。そういう環境さえ準備できれば、宇宙を活用したアイディアや面白い話がどんどん出てくるだろう」と見ています。そのためには安価な打ち上げ手段が必要で、「宇宙への入口は我々が用意する。扉が大きくないと盛り上がらない」と、意気込みます。

衛星市場はこの先も大きな拡大が見込まれていますが、その一方で、ロケットは世界各国で新規参入が相次ぎ、競争が激化しつつあります。ベンチャーの先人であるSpaceXは、商業打ち上げ市場ですでに大きなシェアを確保しており、その背中は遠くなりつつあるようにも見えます。

「日本の宇宙産業全体で国際競争力をつけないと、日本でロケットを打ち上げる機会が今以上に少なくなってしまう。これからの数年間で日本の宇宙産業がどうなるかが決まるという思いで開発している」」と中山氏は語ります。「宇宙産業が今後どうなっていくか?という帰路に立っている今、業界が違うエンジニアもぜひ力を貸してほしい」と訴えました。