「すぐに事業化した方が良いのではないか」NEDO Challenge, Satellite Data for Green Earthの最終選考会レポート_PR

2025年1月23日、懸賞金活用型プログラム「NEDO Challenge, Satellite Data for Green Earth」の最終選考会が開催されました。その模様を受賞結果や公表内容と合わせてまとめてご紹介します。

2025年1月23日、シティホール&ギャラリー五反田で経済産業省からの交付金により、NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)が実施する懸賞金活用型プログラム「NEDO Challenge, Satellite Data for Green Earth」の最終選考会が開催されました。

宙畑メモ:【NEDO Challenge, Satellite Data for Green Earthとは】

経済産業省からの交付金により、NEDOが実施する懸賞金活用型プログラムで、総事業費は3億2000万円、懸賞金の総額は最大5000万円。衛星データを活用し、グリーン分野の課題解決を図ることをテーマに、2024年3月18日から4月30日まで提案が募集され、67の応募があった。

記事:https://sorabatake.jp/36143/

最終選考会に残ったのは各テーマの合計17チーム、総勢99名。果たして、受賞したのはどのような衛星データ活用事例をプレゼンしたチームなのでしょうか。宙畑で当日の様子をレポートしました。

また、今回の最終選考会の発表は、オンラインでも配信され、YouTubeでアーカイブを視聴することができます。

(1)最終選考会の概要

本プログラムの目的はグリーン分野に関わる課題の解決を、衛星データなどを活用することでより効果的に実現する技術を収集・分析し、将来の共同研究等に繋がる技術シーズを発掘することです。2024年3月18日に募集を開始し、5月下旬に1次審査、6月〜12月にメンタリング(技術やビジネスなどの観点でアドバイスを行うメンターが加わっての指導)、そして1月23日にプレゼン型の2次審査を経て受賞者を決定しました。

募集テーマは「カーボンクレジット基盤構築(グリーン・ブルーカーボン等)」「エネルギーマネジメント基盤構築(風力・太陽光等)」「気候変動・環境レジリエンス基盤構築(火災・水害・生物多様性)」の3テーマ。

各テーマの設定背景と課題については応募要項で以下のような記載がありました。

テーマ①:カーボンクレジット基盤構築(グリーン・ブルーカーボン等)

【背景】

世界的な気候変動などの影響により、CO2等の温室効果ガスの排出量削減を目的に、クレジットの創出・取引で

きるようにする仕組み(カーボンクレジット)の需要が増してきている。【課題】

・森林、農地、水域、海洋等を対象にした、カーボンクレジットの創出・流通を促す貢献に資する業界・技術課題を

解決する試みであること。

・具体的には、MRV(測定・報告・検証)等の観点から、カーボンクレジットの品質や信頼を高めることに貢献する

こと。

・または、カーボンクレジットの創出・流通を促す貢献につながる、森林、農地、水域、海洋の、より適切かつ効率的

な維持管理の実現等、業界・個社の抱える課題解決に貢献すること。

テーマ②:エネルギーマネジメント基盤構築(風力・太陽光等)

【背景】

気候変動の影響により、世界的に再生可能エネルギーの需要が増して起きており、太陽光・風力等をはじめとして、

適地選定や発電量予測において、精度向上の必要性が増してきている。地上側でデータを取得するには限界があ

り、衛星データ等の活用が求められている。【課題】

・カーボンニュートラルの実現にむけた、風力・太陽光等をはじめとする再生可能エネルギーの普及促進に資する業

界・技術課題を解決する試みであること。

・具体的には、適地探索、発電電力量予測、需要予測等の観点から、再生可能エネルギーの普及促進に貢献す

ること。

・または、関係する事業者・行政等における意思決定の支援や、点検・保守等における業務の効率化といった、業

界・個社の抱える課題解決に貢献すること。

テーマ③:気候変動・環境レジリエンス基盤構築(火災・水害・生物多様性等)

【背景】

世界的な気候変動や人類の経済活動などの影響により、火災・水害のような環境変化に対するレジリエンスの向

上、及び自然破壊等に対する自然保護活動の重要性(ネイチャーポジティブ・生物多様性への関心)が増してき

ている。【課題】

・気候変動伴う災害対応や生物多様性保護といった、自然・人的資本への貢献に資する業界・技術課題を解決

する試みであること。

・具体的には、激甚化する風水害に対する被害軽減や、火山・林野火災等の早期検知等の環境レジリエンスの強

化に資すること、さらに、生物多様性の維持管理及び回復をはじめとする自然資本の回復に関する課題解決に貢

献すること。

・または、関係する事業者・行政等における意思決定の支援や業務の効率化といった、業界・個社の抱える課題

解決に貢献すること。

また、2次審査では以下のような審査基準が設定されていました。

2次審査の審査基準と審査項目

(1)課題解決への貢献度

開発されたシステムにより提供されるサービスは、設定された課題解決に貢献するか(2)衛星データの有効性

課題解決において、衛星データが効果的に活用されているか(3)サービスの新規性

これまでにない新しいサービスであるか(4)実用化による社会発展性

①実用化に向けたスケジュールとプロセスが示されているか

②実用化に向けた想定ユーザー、ステークホルダー、市場ニーズや付加価値等が示されているか

③実用化による社会インパクトは十分に大きいか(5)システムの利便性

開発されたシステムは、ユーザーが容易に利用できるインターフェースを有しており、インプット/アウトプットが分かりやすく設計されているか(6)システムの完成度

開発されたシステムはプロトタイプ以上に完成しているか

懸賞金額は総額最大5,000万円となり、それぞれのテーマごとに1位は1,000万円、2位は400万円、3位は200万円、審査委員特別賞60万円の賞金が用意されています。

1次審査を通過した応募者に対しては、Tellus Satellite Data Master with QGISなど、必要に応じた開発環境(クラウドGPUの提供も要望に応じて検討)とテーマに応じた関連データ(地上データや衛星データ、協力企業からの提供データ)を用意し、充分な開発基盤をNEDOで整備しました。法人・個人・グループを問わず応募可能なため、大企業やスタートアップなど垣根を越えたチャレンジができるのが本プログラムの強みでもあります。

プレゼン:【テーマ1】カーボンクレジット基盤構築(グリーン・ブルーカーボン等)

テーマ1に登壇したのは6チーム。各チームプレゼン時間10分、審査委員からの質疑応答5分の持ち時間で発表を行いました。

テーマ1の審査委員は、以下の3名でした。・国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構衛星利用運用センター 技術領域主幹 松尾尚子さん

・大阪大学大学院工学科研究科 社会基礎マネジメント学領域招へい研究員 稲垣博信さん

・株式会社三菱UFJ銀行 サステナブルビジネス部 コーポレート・エンゲージメント・ディレクター(GX・サステナビリティ担当)志村幸美さん

以下、テーマ1の最終選考チームの概要と、プレゼン内容の要約です。

1. 藻場創成適地・対策提案システムの構築

チーム名:MobaDAS 代表者名:日本工営株式会社

<概要>

藻場の生育は多くの環境要因の影響を受けており、その調査には多くの時間と費用及び技術が必要です。そこで本提案システムでは、公開されている環境情報の観測値に加えて衛星データや水域シミュレーションモデルから得られる新規的な環境情報を集約・表示するだけでなく、環境要因を反映した水域毎の藻場生育ポテンシャルを示します。これにより、藻場生育事業の成功可能性を高め、事業の着手コストを低減します。

<プレゼン内容の要約>

「MobaDAS」とは、衛星データを活用して、藻場の環境情報に簡単にアクセスし、藻場生育可能性がある候補水域を可視化する支援システムのこと。現在、ブルーカーボン(沿岸生態系が取り込む炭素)として藻が気候変動緩和策の切り札として期待されているという背景から、藻場に着目した発表となりました。日本最大手の建設コンサルタントである日本工営としては、藻場造成業務の事業拡大がマネタイズのポイントとして話されており、地方自治体や各ステークホルダーへのニーズヒヤリングをすでに行われていたことも印象的でした。発表後も、マネタイズやユーザー市場などについて、審査委員から質問が寄せられていました。

2. 森林由来のカーボンクレジットにおける創出プロセスの簡易化と透明性向上をワンストップで促進するプロダクト開発

チーム名:Green Carbon 代表者名:Green Carbon株式会社

<概要>

Archedaが有する衛星データ処理能力とGreen Carbonが有するカーボンクレジットに関する知識を基盤とした、衛星データを活用した森林由来のカーボンクレジット創出を促進させるプロダクト開発を実施します。

衛星データを活用することで申請プロセスの簡易化、クレジットの透明性向上を実現し、脱炭素の促進を目指します。

<プレゼン内容の要約>

Green Carbonのプレゼンは、2010年〜2020年の世界の森林純損失面積が4700万ヘクタール(日本の面積が3700万ヘクタール)だったことの説明から始まりました。プレゼンでは、カーボンクレジット市場の複雑性など現状の課題を指摘。その上でクレジット創出者と購入者の選択を最適化し、流通フローを効率化する基盤構築することとと、その有用性の一例として意思決定にかかる期間が通常の半分以上に削減できることが説明されました。衛星データでモニタリングすることで現地調査の代替もできる仕組みを構築していると説明がありました。審査委員からはフローの内訳、ヒューマンエラーのケアのチェックなどについて質問が寄せられました。

3. 人工衛星データと転移学習を用いた広域ブルーカーボンポテンシャルの推定サービス

チーム名:ME-Lab Japan 代表者名:株式会社ME-Lab Japan

<概要>

人工衛星データを用いたブルーカーボン(BC)適性地を推定するモデルを開発します。海は観測データの取得が難しく、海洋温暖化によってBC適正地が変化してきています。そこで人工衛星データを用いることで最適なBC環境地域を推定します。日本国内においてはBCの観測データが少ない課題を解消するために、データが豊富な海外エリアでモデル学習を行い、日本域で追加学習を行う転移学習を利用します。

<プレゼン内容の要約>

ME-Lab Japanから発表されたのは、人工衛星を用いることでブルーカーボンプロジェクトに最適なエリアを発見するプロダクトでした。坂内さんは「黎明期であるブルーカーボン市場において、プロジェクト数の増加と流通クレジット数の拡大が重要な要素のひとつ」と説明し、発足初期で課題となるポテンシャルエリアを衛星データを用いて広域探索しAIにより環境的に最適なエリアを推定するという支援ソリューションとビジネスモデルなどについて語られました。審査委員からはデータの再現性と、利用者にとって有用なアウトプットになりうるのかといった質問が寄せられました。

4. Sx (Soba transformation)

チーム名:Team Sx (Soba transformation) – 日本の誇る文化で世界のサステナをリード! 代表者名:富士通株式会社

<概要>

蕎麦はやせ地でも栽培可能でありカーボンファーミングの可能性が高い穀物と考えられます。本プロジェクトを通じ、衛星情報を活用した、不耕農業・耕作地の有効活用、就農者へのクレジットによる還元と、GHG削減や環境保全との両立を図り、蕎麦×サステナの新たなクールジャパンとして世界へ発信を目指します。日本が世界に誇る蕎麦文化への愛と、AIデータ分析の専門性より生まれる、新たなSx(Soba transformation)への取り組み、ご期待ください。

<プレゼン内容の要約>

今回の最終選考会のプレゼンでもとりわけ目立っていたのがTeam Sx (Soba transformation) の発表でした。日本の農業衰退と食料自給率低下が深刻化していることや企業の参入が遅れ産業化できていないことを課題に上げ、衛星データの活用で信頼性の高いクレジット創出と、衛星データを活用した生成AIによる動画作成によるマーケティングの支援などを実現するプラットフォームの概要が説明されました。「環境適応性が高い蕎麦が農業再生の鍵となる」と自身も蕎麦づくりに携わる桑岡さんの実感と共に語られ、「日本の農業を持続可能にしたい」という桑岡さんのビジョンが伝わってくるプレゼンでした。審査委員からは衛星データで付加価値をどれだけ表現できるのか、などの質問が寄せられました。

5. NbSプロジェクトの非永続性スコアを定量的に評価するための技術開発

チーム名:sustainacraft 代表者名:株式会社sustainacraft

<概要>

2050年のネットゼロに向けて、回避削減系から吸収系へのシフトの重要性が強調されている。その文脈で陸域や沿岸域の植林案件に注目が集まっているが、耐久性が課題の一つとして指摘されている。

気候変動によって自然災害リスクが増大している中、自然災害リスクを適切に評価することが求められる。過去の森林火災や台風の損害など公開されている外部データは複数あるが、それぞれ精度に課題があり、これまでは当社では過去の森林火災を適切に評価するための独自のアルゴリズムを開発してきた。本プロジェクトでは、更なる改善として、SWOTや衛星LiDAR、高解像度光学画像の解析から得られる標高情報やMODISのNPPプロダクトなどを統合し、将来の海面上昇による浸水リスクや旱魃リスクの定量化を進める。

<プレゼン内容の要約>

sustainacraftは「透明性の高い自然資本のプロジェクト評価技術を用いて、買い手とプロジェクト開発者を繋げ、自然保全プロジェクトへの資金循環を後押しする」というミッションのもと、複数の衛星データを組み合わせて干ばつの定量的なリスク評価を定量化するプロダクト開発について発表しました。補助的な内容としては、干ばつだけではなく、火災と植生ストレスの関係も分析できるようになることが話されました。審査委員からはプロダクトの新規性を顧客からどう評価されているかなどの質問が寄せられました。

6. 農地炭素モニタPF:農地に固定される炭素量推定によるカーボンクレジット創出の実現

チーム名:三菱電機株式会社 代表者名:三菱電機株式会社

<概要>

土壌中に埋没される作物残渣による炭素の貯留は農業を介した、新たなカーボンクレジット創出の可能性を秘めている。

しかしながら従来はこのような土壌中へ固定される炭素固定量の測定は土中という観測の難しい環境から開発が進んでこなかった。我々は衛星データを用いることで安価・広域に土壌への炭素貯留量を推定・クレジット化し、農業に新しい価値を生み出すことを提案する。

<プレゼン内容の要約>

三菱電機はALOS-4やひまわりなど、様々な人工衛星を開発する電機メーカーで、今回のチームはまさに衛星開発に従事するメンバーで「自分たちが開発に携わった衛星をもっと世の中の役に立てたい」という思いで参加したと話されたことが印象的でした。

プレゼンでは2035年の温室効果ガス排出量目標を達成するには削減に向けた新しい取り組みが必要だとして、衛星データを活用して農地の土壌に残る作物残渣による炭素貯留を調査し、農地における新たなカーボンクレジット創出を目指すということが話されました。実際にグラウンドトゥルース(地上の実際のデータ)との校正も行われており、調査費用の削減にもつながることが示されました。そのための評価システム開発とビジネスモデルについて説明がなされ、審査委員からはプロダクトの優位性や想定する顧客などについて質問が寄せられました。

プレゼン:【テーマ2】エネルギーマネジメント基盤構築(風力・太陽光等)

テーマ2に登壇したのは6チーム。各チームプレゼン時間10分、審査委員からの質疑応答5分の持ち時間で発表を行いました。

テーマ2の審査委員は、以下の5名でした。

・ATカーニー株式会社 エグゼクティブ・アドバイザー 石田真康さん

・神戸大学 科学技術イノベーション研究科教授 尾崎弘之さん

・リゾナンシア合同会社本部代表 関口美奈さん

・株式会社Agile Energy X 代表取締役社長 立岩健二さん

・CIC Japan Innovation Service 合同会社 ゼネラル・マネージャー 名倉勝さん

以下、テーマ2の最終選考チームの概要と、プレゼン内容の要約です。

1. SAR衛星画像を用いた洋上風況観測

チーム名:WEIT Satellite 代表者名:株式会社風力エネルギー研究所

<概要>

洋上風力発電事業の推進において、EEZなど外洋域では、従来の風速計等による直接観測が困難であることから、新たに衛星画像を用いた高密度かつ高精度な観測手法が期待されます。本チャレンジでは、SAR衛星画像から解析した風速および風向の観測値を風力発電事業者に提供することを目的として、国産SAR衛星画像を利用した風況解析手法の精度検証と精度向上の検討、さらに風向推定手法の開発を行います。また、本手法を用いた新規事業サービスでの解析業務に資するシステムを構築します。

<プレゼン内容の要約>

WEIT Satelliteは、株式会社風力エネルギー研究所から参加しているチーム。今回は「宇宙(そら)から風を観る」というコンセプトのもと、SAR衛星画像を用いた洋上風況観測のための解析システム「SORA Wind」を開発し、システム内容と検討事例、事業化計画についてプレゼンしました。2024年に発表された第7次エネルギー基本計画に、2040年までに最大45GWの洋上風力の導入が明記され、領海内だけではなくEEZ(排他的経済水域)への展開が計画されていることの背景が説明され、本システムが洋上風力導入促進導入促進に役立つと語られました。審査委員からはビジネス的なインパクトはどれほどあるのかなどの質問が寄せられました。

2.「降雪・積雪・融雪量」のリアルタイム解析プラットフォーム構築~高精度、高時間、高空間分解能で日本から世界へ~

チーム名:水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM) 代表者:玉川 勝徳

<概要>

「雪」はエネルギー資源、水資源、観光資源として人々にとって身近な存在です。しかし、山地流域での降雪量・積雪量・融雪量の空間分布を定量的にリアルタイムに把握することが出来ていません。本提案では「降雪量、積雪量、融雪量」を衛星観測の降水データ、葉面積指数、積雪域、また、地上観測データ、数値気象モデル出力(再解析データ)を統合し、時空間的にリアルタイムに把握するプラットフォームの構築を目的としています。

<プレゼン内容の要約>

水力発電運用の高度化を目的に雪に着目したICHARM。山岳地域に広範囲に分布する積雪をリアルタイムに定量的に把握するのは難しいという課題から、衛星データや最新の科学技術を最大限に活用し、融雪流出を効果的に用いた水力発電ダム運用に充分な情報を提供するシステム構築をことを目的にプロダクトを開発したといいます。プレゼンではシステム内容のほか技術開発や実用化に向けた検討が語られました。審査委員からは経済における定量的価値や、利水・治水の観点からの質問などが寄せられました。

3. 波高マップ

チーム名:ONS (Ocean Navigation Specialists) 代表者:富士通株式会社

<概要>

大型外航船の航海は、波が高いことによって3日で到着できるところが6日掛かってしまうことがある。航海が1日延びると1000万円分の燃費コストが余分に掛かり、GHG3000tが余分に排出されてしまう。この課題に対して、衛星データにData & AIを用いて、1kmメッシュの粒度、誤差±1mの精度、2週間先の波高予想マップを作成。このマップをベースとしたナビゲーションアプリが、船長の勘と経験に頼った航海をデータドリブンに変革する。

<プレゼン内容の要約>

波の高さを記したマップをベースに、船舶向けのナビゲーションマップを作ったONS。発表者の土井さんは2年前のNEDOのハッカソンでも最優秀賞を受賞。その時の審査員からいただいた「衛星データを用いて波の高さが分かるなら年間10億円払っても利用したい」といったコメントをきっかけに、最新技術を使えば陸の固定した高低差だけではなく日々変化する波の高さを捉えることができるのではないのかといったところからテーマがスタートしたそうです。波の高さによって航海が伸びると燃料代や排出する温室効果ガスも増加するため、外航船にとって航路の最適化は重要な問題でした。

もしも今運航している海運船の30%が当該サービスを利用した場合、年間の総GHG排出量が6.43億tの削減につながり、年間の利益が8.5兆円増えるという非常にインパクトのある試算も印象的でした。審査委員からはどのように検証を進めるのか、他社との優位性について質問が寄せられました。

4. 地域型再エネ100%未来を実現するデジタルツイン開発

チーム名/代表者名:金城 尚吾

<概要>

環境省「脱炭素先行地域」など、地域の脱炭素化を支援する仕組みが醸成されつつあるが、再エネ導入の観点、再エネ導入後の電力系統の不安定性の観点、電力需要のコントロールの観点など、実際には様々な課題があり難易度が高い。本提案では、以下情報を用いて再エネ運用を仮想的に可視化し課題解決を図る。

・地域3D構造(標高、建物・樹木の影等)

・電気使用状況

・詳細な地域レベルでの発電・需要の偏り

・脱炭素化に資する施策立案支援

再エネ運用の現状の課題を仮想から明らかにするだけでなく、再エネ100%運用する仮想の姿から逆算的に対策検討できる仕組みを目指す。

<プレゼン内容の要約>

他の最終選考者は企業やチームで参加されるなか、沖縄から個人で最終選考会に残られた金城さん。普段は沖縄電力に務められており、地域の太陽光発電導入を阻む課題を説明しつつPPA(Power Purchase Agreement)という太陽光発電の屋根貸しモデルの障壁の紹介から始まりました。そして、再エネ100%の未来を作るべく、デジタルツインで衛星データを活用して、影ができる場所や障害物なども加味した地域のPPAポテンシャルマップを作成し、実用化に向けた取り組みとロードマップについて説明。審査委員からは系統混雑や発電効率、他の方法と比べた衛星データの優位性などについて質問が寄せられました。

5. 宇宙太陽光発電衛星の受電システム適地選定と意思決定支援への活用

チーム名:Helio Space Anchor 代表者名:安福 亮

<概要>

宇宙太陽光発電の地上受電設備の最適設置場所を衛星データから選定する適地選定、およびデータによる意思決定支援の活用を行います。従来より軌道上発電側のみの検討は盛んに行われてきましたが、受電側と発電側の双方を統合的に考慮したシステムの最適化を目指し、社会実装の実現性を高めます。宇宙太陽光発電技術が持続可能な再生可能エネルギーとして貢献する新たな可能性を示します。

<プレゼン内容の要約>

Helio Space Anchorはオンラインでの登壇でした。新しいエネルギー源としての宇宙太陽光発電衛星(SSPS)の地上受電システムの統合解析が不十分という点を指摘し、地上受電システムの設置場所に関する適地評価・解析と意思決定支援に役立つツールについてのプレゼンが行われました。審査委員からは海外展開での実装ニーズなどについての質問が寄せられました。

6. 衛星データ活用によるマイクロ水力発電適地探索の大幅効率化

チーム名:SpaceW Explorers 代表者名:Space Tech Accelerator株式会社

<概要>

水資源が豊富な日本の再生可能エネルギー源として、小水流から環境を破壊せずに安定した電力を生み出せるマイクロ水力発電が注目されている。しかし、その設置適地の探索には多大なコストと時間がかかることが普及のボトルネックとなっていた。我々は高性能な衛星データと地上データを組み合わせることで、網羅的にマイクロ水力発電適地を可視化するポテンシャルマップを開発し、地域の未利用の水エネルギーの活用を推進する。

<プレゼン内容の要約>

SpaceW Explorersは、宇宙スタートアップのSpace Tech Accelerator株式会社と水に関わるあらゆる事業や技術を幅広く手掛ける栗田工業株式会社のジョイントチームです。再エネ発電として小水流から環境を破壊せずに安定した電力を生み出せるマイクロ水力発電が注目されている一方で、適地選定プロセスの長期化が課題であることを紹介。

そのような問題に対し、衛星データを活用し開発候補地をピンポイントで探すことができる「SpaceW Explorers」を発表し、実用化に向けた検討とスケジュールが語られました。審査委員からは住民理解などの問題解決や、「ツールがあるならマイクロ事業者になってしまえばいいのでは」といった質問が寄せられました。

プレゼン:【テーマ3】気候変動・環境レジリエンス基盤構築(火災・水害・生物多様性等)

テーマ3に登壇したのは5チーム。各チームプレゼン時間10分、審査委員からの質疑応答5分の持ち時間で発表を行いました。

テーマ3の審査委員は、以下の5名でした。

・一般社団法人 SPACETIDE 理事兼COO 佐藤将史さん

・国立研究開発法人 防災科学技術研究所 防災情報研究部門 副部門長 田口仁さん

・公益財団法人 日本自然保護協会 保護・教育部 国際主任 道家哲平さん

・国立大学法人 東京大学 先端科学技術研究センター 教授 廣井悠さん

・国立大学法人 東海国立大学機構 岐阜大学 環境社会共生体研究センター 教授 村岡裕由さん

以下、テーマ3の最終選考チームの概要と、プレゼン内容の要約です。

1. 山地災害の被災状況をデジタルツイン化するアルゴリズムの開発</h3

チーム名山地災害DT 代表者名:国立研究開発法人防災科学技術研究所

<概要>

山地災害発生後、林野行政機関は災害復旧を迅速に行うため、現地調査により被災状況を把握します。しかし、山地災害は市町村境界を越えて広域的に発生する事例が増え、社会的な技術者不足も背景にあり、これまでの現地調査主体の概況把握が現実的・効率的ではなくなっています。加えて、このような現地調査中の二次災害の防止も必要です。提案者らは衛星データの即時性・広域性を活用し、山地災害の被災状況をデジタルツイン化するアルゴリズムの開発に挑戦し、林野行政の課題解決を目指します。

<プレゼン内容の要約>

山地災害DTは防災科学技術研究所と森林総合研究所、一般社団法人長野県林業コンサルタント協会の連合チームです。山地災害は広域的に被災状況を把握できる技術が少ないという背景から、衛星データの即時性・広域性を活用し、山地災害の被災状況をデジタルツイン化することで林道管理者の実務を支援するシステム開発について発表しました。審査委員からは地すべりといったケースの検証が可能なのか、アプリケーションの今後の展開などについて質問が寄せられました。

2. 森林における災害インシデントのモニタリング・予測システムの開発

チーム名:Green HydroTech 代表者名:株式会社Gaia Vision

<概要>

本提案は、人工衛星データと陸面過程モデルを用いて、森林における自然災害インシデント(森林火災や水不足、立ち枯れなど)のモニタリングと予測システムを開発することが目的です。森林資源に潜在するリスクを評価し、発生した災害の検出だけでなく、これから起こり得る自然災害等の予測情報を提供し、自治体や不動産事業者、カーボンクレジットプロジェクトの管理者などへ森林の運用管理を支援するシステムを開発します。

<プレゼン内容の要約>

Green HydroTech は株式会社Gaia Visionと株式会社エル・ティー・エス、東京大学の連合チーム。気候変動や生物多様性への注目が高まり、地球の面積の25%を占める森林に求められるニーズが高まったことで森林の状態把握や予測、管理の高度化が世界的に必要となってきたと説明がありました。その問題を解決すべく、サステナビリティと災害リスクを算定する森林の価値評価と災害予測を行う将来予測システムについての発表が行われました。審査委員からは今後どのような検証を進めていくのか、マネタイズなどについて質問が寄せられました。

3. (衛星+行政+登記データ)×AIによる災害の早期復旧計画の策定支援

チーム名:株式会社Penetrator 代表者名:株式会社Penetrator

<概要>

被災した土地や建物は地権者の確認が困難になり、復旧・復興計画の策定や実行に遅れが出るという社会課題があります。提案システムは、災害発生前後の衛星データとAI技術を活用して早期に被災箇所や状況を特定し、筆界データや登記簿情報からその土地の地権者情報を取得可能なシステムです。被災箇所と地権者情報の位置情報を結び付けることで、被災自治体や民間企業が復旧・復興計画の策定を効率的に進めることのできる体制を構築します。

<プレゼン内容の要約>

株式会社Penetratorは宇宙から不動産の課題を解決することをビジョンに掲げるJAXAベンチャー(JAXAの知的財産やJAXAの業務で得た知見を利用した事業をおこない、JAXA所定の審査を経て認定されたベンチャー企業)の1社です。今回は2024年1月に起こった能登半島地震を受け、これまで開発していた不動産向けサービス「WHERE」の災害対策バージョンの開発をしたことを紹介。衛星データからAIで不動産情報を解析、地権者を把握し、LLM活用で広範囲、高速なトリアージが可能に可能になると語られ、事業化プランなども合わせて説明されました。審査委員からはコスト面やスピード感についての質問が寄せられました。

4. AI支援による衛星画像解析に基づく鉱物資源サプライチェーンリスク可視化プラットフォームの構築

チーム名:チーム リソースロジスティクス 代表者名:松八重 一代

<概要>

本提案では、鉱山活動に関わる衛星画像を画像分類タスクとして、画像から自動的に鉱山・鉱床が存在するエリアを機械学習モデルにより予測する技術開発を行う。フォーマルのみならずインフォーマルな鉱山活動にも適用可能な手法開発につとめ、鉱山周辺の環境・社会情報を集約的・戦略的に管理することで、鉱物資源調達に関わるサプライチェーンリスク最小化に向けてリソースロジスティクスプラットフォームの構築・運用を目指す。

<プレゼン内容の要約>

チーム リソースロジスティクスは2050年までにネットゼロカーボンを達成しようとすると、ベースメタルやさまざまな鉱物資源の需要拡大が見込まれると話し、複数の問題に対処するための鉱山活動に関する情報集積プラットフォーム「MIND」を発表しました。課題として説明されたのは、資源採掘量の増加が見込まれるなかで、その32%〜40%が資源ガバナンスの貧弱な国で発生する可能性があり、違法採掘や不適切な森林伐採が行われるリスクがあるということです。「時系列で鉱山関連の設備毎土地改変を解析しているのはこのデータベースが唯一」と語られ、実装に向けたスケジュールなどが説明されました。審査委員からはマネタイズに向けた取り組みやビジネスの実現性などについて質問が寄せられました。

5. 環境DNAデータと衛星データの融合による森林生態系ポテンシャルのオープン地図化

チーム名:サンリット・シードリングス 代表者名:サンリット・シードリングス

<概要>

京大発スタートアップのもつ生物多様性や生態系の可視化ツール「Biosphere-Viewer」を、森林造成支援サービスとして実用化します。森林の生物多様性に関するデータと、衛星データによる森林構造とを統合し、これまで不可視であった森林の生態系ポテンシャルを地図上で空間的に識別可能に。森林の多面的機能を最適化する造成計画を、生物多様性や生態系の観点から支援します。

<プレゼン内容の要約>

サンリット・シードリングスは生物多様性や生態系に関する専門技術を持った京大発のスタートアップです。カーボン・オフセットの文脈で再活性化している森林事業において、生物多様性を損なわず多面的機能(生態系サービス)を最大化する造成事業森林を促進したいという背景から、生態系の可視化ツール「Biosphere-Viewer」の、森林造成支援サービスとしての実用化について発表がありました。サービスの独自性や技術開発についても語られ、審査委員からは変化をどのように捉えるか、どういう風に活用するかのイメージなどについて質問が寄せられました。

以上、全チームのプレゼン内容を紹介しました。どのチームのプレゼンも非常に魅力的であり、かつ、衛星データの活用が様々な切り口で紹介されました。審査が非常に難しいことが想定された中で、それぞれのテーマの受賞者が当日発表されました。本章では、受賞者とコメントを端的にご紹介します。

受賞結果:【テーマ1】カーボンクレジット基盤構築(グリーン・ブルーカーボン等)

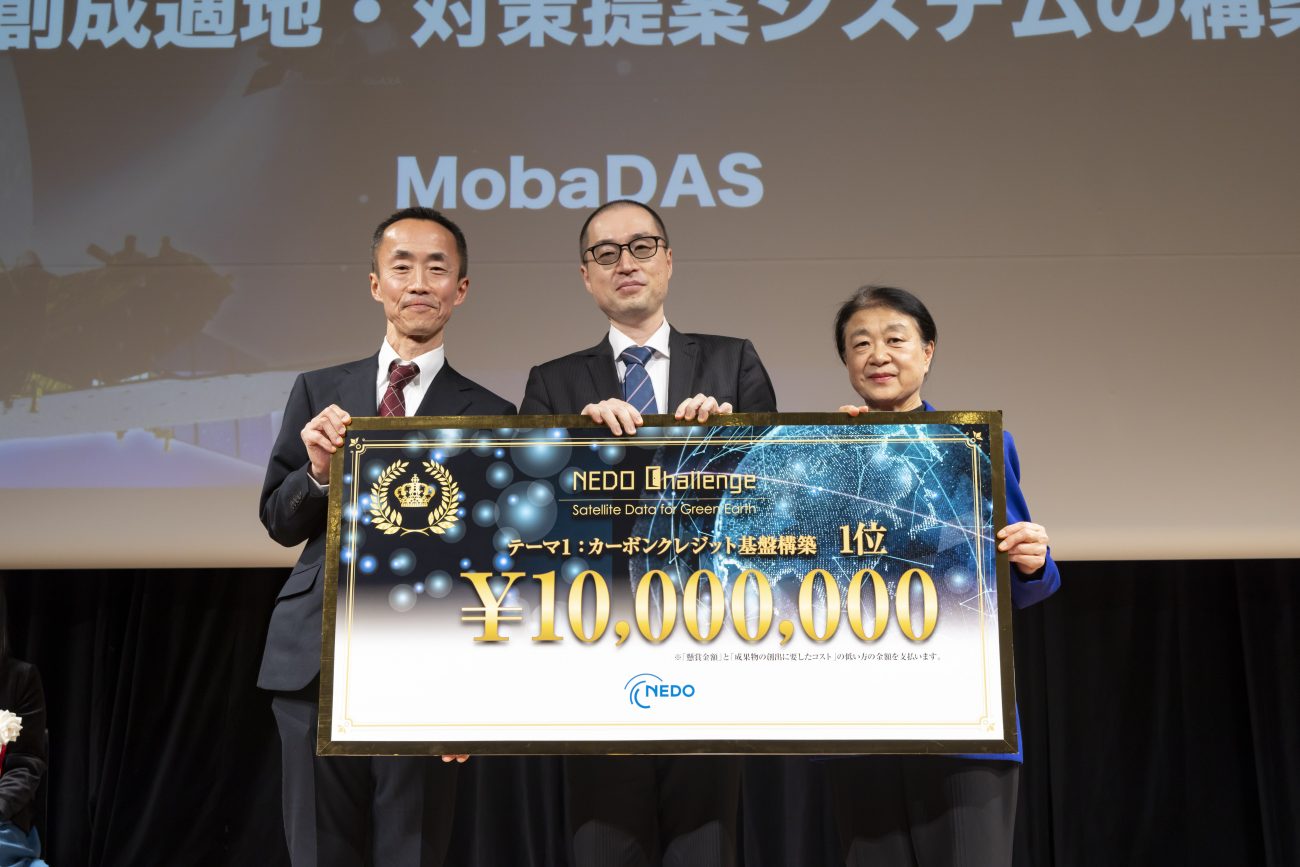

第1位(賞金1000万円):「藻場創成適地・対策提案システムの構築」

チーム名:MobaDAS 代表者名:日本工営株式会社

コメント「1000万円のボードの重みを実感しました。まさか取得できるとは思ってなかったのでうれしいです。さまざまな事業部の力を結集してとれた賞なので、チームメンバーと喜びを分かち合いたい。社会全体としてひとつの環境問題に取り組む要素としてがんばっていくので今後もよろしくお願いします。」

第2位(賞金400万円):「NbSプロジェクトの非永続性スコアを定量的に評価するための技術開発」

チーム名:sustainacraft 代表者名:株式会社sustainacraft

コメント「みなさんの発表のレベルが高くて気を抜いていたけどとてもうれしい。うっかりしていてチームメンバーをここに呼ぶのを忘れてしまいましたが、社内のみんなの知見を結集してとれた賞だと思っているので、早く社内のみんなに成果を報告して喜びたいです。」

第3位(賞金200万円):「森林由来のカーボンクレジットにおける創出プロセスの簡易化と透明性向上をワンストップで促進するプロダクト開発」

チーム名:Green Carbon 代表者名:Green Carbon株式会社

コメント「優勝しか見ていなかったので悔しい部分もあるが、今後のビジネスのところで巻き返していければと。今日まで競った登壇者の皆さんを連携パートナーの皆様と切り替えて、皆様とカーボンクレジットの市場を構築していければと思うのでこれからもよろしくお願いします。」

審査委員特別賞(賞金60万円):「Sx (Soba transformation)」

チーム名:Team Sx (Soba transformation) – 日本の誇る文化で世界のサステナをリード! 代表者名:富士通株式会社

コメント「ありがとうございます! 蕎麦を食べて日本の文化を応援しましょう!」

テーマ1代表審査委員の松尾尚子さんからの講評

「森林のカーボンクレジットはもちろん、ブルーカーボンなどさまざまなテーマが出てきて、すべてにおいて衛星データを活用していたので評価は非常に難しかった。その中でもMobaDASは衛星データをかなり有効活用しており、藻場というところを評価するためにモデルを作り、そこにもデータを使ってサービスを構築しており、完成度の高い発表だった審査員全員思っています。一番有用性を発揮されていたのがMobaDASだったと感じたので1位とさせていただきました。」

受賞結果:【テーマ2】エネルギーマネジメント基盤構築(風力・太陽光等)

第1位(賞金1000万円):「波高マップ」

チーム名:ONS (Ocean Navigation Specialists) 代表者:富士通株式会社

コメント「前回の参加者でもあり、当時の審査委員と毛利さんにもらったテーマを形にしていただいたような賞だと思います。宇宙から海を見るという価値を届けていければと思うので、ぜひ今後も一緒にプロジェクトをやっていけたらと思っています。」

第2位(賞金400万円):「衛星データ活用によるマイクロ水力発電適地探索の大幅効率化」

チーム名:SpaceW Explorers 代表者名:Space Tech Accelerator株式会社

コメント「みなさまの期待を胸に、目先のサービスの向上に向けて頑張っていきたいと思っています。ここまで来れたのは多くの社内外の方のご支援のおかげ。まだまだ道半ばではありますが、ご支援のほどどうぞよろしくお願いします。」

第3位(賞金200万円):「地域型再エネ100%未来を実現するデジタルツイン開発」

チーム名/代表者名:金城 尚吾

コメント 「心の整理がついていないけどやりきった。本当はもっと上に行きたい気持ちもあったけど安心しています。このような機会をいただきありがとうございました。」

審査委員特別賞(賞金60万円):『「降雪・積雪・融雪量」のリアルタイム解析プラットフォーム構築~高精度、高時間、高空間分解能で日本から世界へ~』

チーム名:水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM) 代表者:玉川 勝徳

コメント「今回の発表で海外に展開していく中でサイエンスとして改善すべきところも見えてきました。新たに身を引き締めて研究を進めていきたいと思います。」

テーマ2代表審査委員の石田真康さんからの講評

「エネルギーといっても水力や波、風力や太陽光など多岐にわたるテーマがあったので審査は難しかった。過去10年くらい数多くの衛星データ利用実証の審査委員をやってきましたが、これまでの実証と比較して、テーマ2ではユーザー業界、ユーザー産業の課題を起点とした提案が非常に多かった。明確な業界課題や地域に根ざした提案だったところが審査委員の心に刺さったところ。事業化として業界の課題を紐解いていこうとする意志があり、それに向かって『賞金いらないんじゃないかな』ってくらい明確なパスがあったので1位として表彰させていただいた。皆さんにも今日をきっかけに宇宙業界で新しい事業をつくっていただければと思います。」

受賞結果:【テーマ3】気候変動・環境レジリエンス基盤構築(火災・水害・生物多様性等)

第1位(賞金1000万円):「AI支援による衛星画像解析に基づく鉱物資源サプライチェーンリスク可視化プラットフォームの構築」

チーム名:チーム リソースロジスティクス 代表者名:松八重 一代

コメント「正直自信はなかったが、『信念と執念』という私のボスの言葉を胸に、これまで以上に精進して励みたいと思っています。この賞に至る研究開発については、研究仲間や研究室の学生の研究の研究の賜物です。今オンラインで見ていると思いますが、来週博士論文の審査を控えている学生に向けて。『先生やったよ!』」

第2位(賞金400万円):「. (衛星+行政+登記データ)×AIによる災害の早期復旧計画の策定支援」

チーム名:株式会社Penetrator 代表者名:株式会社Penetrator

コメント「実業を追いすぎていたのかなと心配していたところもあったが、ここで評価いただいたので実業として成り立たせつつ、実際に困っている人たちの苦労を取り除けるように事業を推進していければと思っています。ありがとうございました。」

第3位(賞金200万円):「環境DNAデータと衛星データの融合による森林生態系ポテンシャルのオープン地図化」

チーム名:サンリット・シードリングス 代表者名:サンリット・シードリングス株式会社

コメント「今回このテーマの中で生物多様性をテーマにしたのは私たちだけなので、選ばれないと『生物多様性たいしたことないな』とあらゆる誤解を招きたくないな思っていたが、無事選んでいただいて幸せです。ありがとうございます。」

審査委員特別賞(賞金60万円):「森林における災害インシデントのモニタリング・予測システムの開発」

チーム名:Green HydroTech 代表者名:株式会社Gaia Vision

コメント「森林の分野では私たち新参者ではあるんですがポテンシャルを評価いただいたということでがんばっていきたいです。他のチームのみなさんもさまざまな課題解決といっしょに協力して行けたらと思います」

テーマ3代表審査委員の佐藤将史さんによる講評

「すべての参加者のみなさんお疲れ様でした。テーマ3は気候変動と環境レジリエンス、審査も混迷を極めて、一番人によって評価が分かれたテーマだったのではないかと思います。すごく価値のある審査だった。1位のチームは課題設定がすばらしく、環境問題と防災を広くカバーされるようなお題設定だったと思います。鉱物資源、鉱物産業など経済安全保障の幅広い問題を包括して打ち出されていたのが決め手でした。」

「環境と防災というテーマはビジネスにするのがすごく難しいと思っています。マネタイズは行政連携が伝統的なやり方だったんですが、1位の企業も大学スタートアップを作っていくそうなので今後はぜひチャレンジをしていただきたいなと思っています。ビジネス自体が持続しなければ環境問題も解決しないと思うので、すべての応募者の方に継続的チャレンジをやってもらいたい。以上、応援メッセージを総評とさせていただきます。」

(2)NEDO Challenge, Satellite Data for Green Earthの総評と閉会の挨拶

すべてのプログラム終了後、宇宙飛行士であり、東京理科大学特任副学長の向井千秋さんから総評のコメント、経済産業省製造産業局宇宙産業課長の高濱航さんから閉会の挨拶があり、NEDO Challenge, Satellite Data for Green Earthの最終選考会が閉幕となりました。以下、お二人のお言葉をそれぞれご紹介いたします。

向井千秋さんによるコンテストの総評

「みなさんのチャレンジを見ていて、惜しくも受賞できなかった方、参加された方、6ヶ月間戦ってきた姿は本当にすばらしいと思います。次のチャレンジに向けて充分な準備ができたと思いますので、今後もチャレンジを続けてもらえればと思います。」

「もうひとつ感心したのは衛星がこういう風にいろんな観点から利用できているんだなというところです。どんなツールをどう駆使したら良くなるかというアプローチで衛星というひとつのツールの使い勝手がすごく広がったと思います。最後に必要になってくるのがヒューマニティ。自分のやったことをほかの人が喜んでくれたらもっと嬉しいと思いますので、いろんなことに自分やチームの可能性を広げてもらえればと思います。これからもがんばってください。」

高濱航さんによる閉会のあいさつ

「プレゼンを聞いていて、熱意をもってプレゼンをするのが大事だと思いました。参加者の金城さんからは『正しくやってればなんとかなる』松八重さんからは『信念・執念』というお話もありました。そうしたところは我々の仕事とも直結するものだと思っています。受賞して終わりではなく、ぜひ事業化して世間にプロジェクトを広く知ってもらうところまで進んでもらえればと思います。本プロジェクトは来年もやる予定なので、ぜひ皆さんまた応募いただければと思います。ありがとうございました。」

(4)向井千秋さんを交えたトークイベント

NEDO Challenge, Satellite Data for Green Earthの最終選考会のプログラムでは、「衛星データの利活用による環境課題解決に対する期待と展望」をテーマに、有識者及びファイナリストによるトークイベントも実施されました。本章ではトークイベントで語られた内容を簡単にまとめて紹介しています。非常に素晴らしいお話をいただいておりますので、ぜひ動画でもトークイベントをご視聴ください。

【スペシャルゲスト】(敬称略)

• 向井 千秋 | 宇宙飛行士/東京理科大学特任副学長

【パネリスト】(敬称略)

• 志村 幸美 | 三菱UFJ銀行 サステナブルビジネス部 企画開発グループ コーポレート・エンゲージメント・ディレクター

• 松尾 尚子 | JAXA 衛星利用運用センター技術領域主幹

• 高濱 航 | 経済産業省 製造産業局 宇宙産業課長

前半はパネリストのお三方からそれぞれの普段から取り組まれていることや衛星データ活用への期待が語られました。

高濱さんから「宇宙産業の変革」と題して新しいチャレンジへの期待、向井さんからは「地球を地球を俯瞰して今できることを考える」と題して自身の宇宙飛行で学んだこと、宇宙滞在技術の高度化と社会実装について語られました。

また、志村さんからは「エネルギー・サステナビリティ分野のトレンドと衛星データに対する期待」と題して、それぞれの業界動向と衛星データをビジネスに活かすポイント、松尾さんからは「衛星データの利用」ということで、さまざまな観測情報例や活用事例などが語られました。

後半は選考会のファイナリストたちが登壇し、「NEDOに参加してよかったこと」「受賞への意気込み」など、フリップでさまざまな質問が寄せられ、秀逸な回答に笑いが起きる場面もありました。

(5)衛星データ活用アワード2024の表彰の内容

また、当日は宇宙サービスイノベーションラボ事業協同組合(SSIL)と NTT コミュニケーションズ株式会社が共同で開催する、衛星データを活用したグリーン分野の課題解決アイデアを募るビジネスコンテスト「衛星データ活用アワード 2024」の表彰式も行われました。最優秀賞と審査委員特別賞を受賞されたアイデアと表彰者のコメントをそれぞれ紹介いたします。

当日はNTTコミュニケーションズの常務執行役員ビジネスソリューション本部長の井上睦宏さんの講評の中で「様々な業種の企業や個人から26件の応募があり、どれも素晴らしい提案で選考が難しかった。技術や構想が素晴らしいだけでなく、環境、エネルギー、防災に関する熱い思いがあった」と述べられました。また、同社の事業とのシナジーも期待できるといった手応えがあったことと合わせて、「ビジネス化や事業拡大の相談をお待ちしてます」と参加者に伝えられました。

最優秀賞(賞金 300 万円)

「人工衛星データと転移学習を用いた広域ブルーカーボンポテンシャルの推定サービス」

株式会社 ME-Lab Japan

<概要>

人工衛星データを用いたブルーカーボン(BC)適性地を推定するモデルを開発します。海は観測データの取得が難しく、海洋温暖化によってBC適正地が変化してきています。そこで人工衛星データを用いることで最適なBC環境地域を推定します。日本国内においてはBCの観測データが少ない課題を解消するために、データが豊富な海外エリアでモデル学習を行い、日本域で追加学習を行う転移学習を利用します。

コメント「これからマーケットとして盛り上がっていくであろうブルーカーボンについてモニタリングするシステムについて提案させていただきました。まだまだこちらのプロダクトはモックアップの段階なので、これから本格的に事業として拡大していって、社会の課題解決をできるような事業にしていければと思っています。」

審査員特別賞(賞金 10 万円)

「衛星データを使用した3Dマップ構築によるベロプスカイト太陽電池の発電量シミュレーション」

エムシーデジタル株式会社

<概要>

ペロブスカイト太陽光発電の導入を検討している家庭や企業向けに、投資対効果を簡単に把握するための発電量予測システムを開発するアイデア。衛星データと機械学習を活用し、特定の建物の屋根や壁面の日照条件を考慮した発電量予測モデルを構築する。発電ポテンシャル(投資効果)を正確に算出するとともに、運用時のインバランス料金の低減を通じて、企業のペロブスカイト太陽電池採用促進に貢献する。

コメント「電力の不足も懸念されている中、太陽光発電が果たす役割はかなり大きく、その中でもペロブスカイト太陽光発電が着目されているところです。主原料や特許取得者の多さなど日本のプレゼンスが発揮できることも期待されています。今後も衛星データ、AIを用いて発電量予測などをきちんとモニタリングし、ペロブスカイト太陽光発電の採用促進にも貢献していければと思います。」

(6)企業の参入がカギ? 来年度以降への期待

「NEDO Challenge, Satellite Data for Green Earth」では、3つのテーマに分かれての衛星データ利用ソリューションのプレゼンでしたが、各テーマの中でも非常に多岐に渡る衛星データ利用の可能性があり、「早く事業化した方が良いのではないか」という審査員コメントまで飛び出したことが印象的でした。

また、日本工営、富士通、栗田工業といった、大学や研究機関、スタートアップ企業に限らない、すでに自社サービスで多くのお客様とのつながりを持つ企業からの参加があったことも目立った最終選考会でした。特に、テーマ2のONS (Ocean Navigation Specialists)の「波高マップ」のプレゼンでは、お客様の船に機器を乗せていただき、データを取得したことや、お客様の声を集めプレゼン内容にあった、お客様のニーズがあるということの説得力がありました。今回のプレゼンで発表されたソリューションが社会実装にまでつながることを願っています。

また、NEDO懸賞金活用型プログラムは次のテーマがすでに決まっており、「農林水産分野の課題解決に資する技術シーズの発掘と農林水産業の持続的な発展」がテーマとなっているようです。

日本は食料自給率が38%で少ないなか、少子高齢化が進み農林水産事業の従事者が急速に減っています。その結果、農業においては、一人当たりの管理面積が増えることで、収穫時期の確認や施肥の量やタイミングを把握するための農地の見回りがますます大変になっていくことが想定されています。実際に宙畑でも農業における衛星データ利活用については複数のインタビュー事例やニュースを記事にしています。

農業分野における衛星データ利活用関連記事

「結果が出なかった時期も、駄目だなとは全然思わなかった。」海外のトマト栽培を変えるカゴメxNECの新規事業に迫る!

サグリがキリンホールディングスにサービス提供。ビールの原料・大麦の農地における炭素貯留量を予測へ【宇宙ビジネスニュース】

「これ当たるんよ」「次はいつ?」山口県のキーマンに訊く、衛星データで品質向上を実現した小麦農家の生の声と展望

「17時15分に退勤して、家族と幸せな時間をもっと過ごしたい」20年変わらなかった業務改革 – 南相馬市×LAND INSIGHTの挑戦

今回の「NEDO Challenge, Satellite Data for Green Earth」と同様に、様々な切り口で衛星データ活用のソリューションが生まれることがとても期待される分野です。すでにどのようなアイデアが生まれるのか、非常に楽しみです。