衛星データが切り拓く“次世代の一次産業”に資する技術シーズ求む~NEDO Challenge, Satellite Dataの応募開始~_PR

2025年5月16日より募集が開始された懸賞金活用型プログラム「NEDO Challenge, Satellite Data -農林水産業を衛星データでアップデート!-」の概要と衛星データ活用に期待されているポイントをまとめました。

2025年5月16日より、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」)が主催する懸賞金活用型プログラム「NEDO Challenge, Satellite Data -農林水産業を衛星データでアップデート!-」の募集が開始されました。

本プログラムは、サブタイトルにある通り、農林水産分野の課題の解決を、衛星データ等を活用することで、より効果的に実現する技術を収集・分析し、将来の共同研究等に繋がる技術シーズを発掘することが目的となっています。

なお、今回は、技術シーズ保有者だけでなく、現在農林水産分野で働きながら農林水産業のリアルな課題をすでにお持ちの方にも積極的に使っていただけるようなマッチングプログラムが準備されています。

また、今回のプログラムでは、人気アイドルの村上信五さんがアンバサダーとして就任しています。村上さんは、「ぶどうをもっと楽しく、おいしく、身近に、無駄なく」を掲げ、ぶどうの観光農園、新種の研究開発、生産・加工・流通、海外輸出などを行うぶどうプロジェクト「パープルM」のプロジェクトリーダーでもあります。

本記事では、本プログラムの概要と、テーマに設定された社会課題を解決する意義、参加意思のある方々に向けた利用できる衛星データの情報や本プログラム応募にあたっての参考になるだろう衛星データ活用事例をまとめて紹介します。

■「NEDO Challenge, Satellite Data -農林水産業を衛星データでアップデート!-」の専用サイト

https://space-data-challenge.nedo.go.jp/

NEDO懸賞金活用型プログラムの概要

まず、NEDO懸賞金活用型プログラムは、技術課題や社会課題の解決に資する多様なシーズ・解決策を募り、将来の社会課題解決や新産業創出につながるシーズをいち早く発掘することで、共同研究等の機会創出、シーズの実用化、事業化の促進をねらって実施されるものとなっています。

本記事で紹介する衛星データ以外にも、量子コンピュータを用いた社会問題ソリューション開発やリチウムイオン蓄電池の回収システムに関する研究開発、国産基盤モデルを用いた社会課題の解決に資するAIエージェント開発など、将来の社会課題を解決すると期待される様々な技術シーズがテーマとなっている懸賞金型プログラムが開催・今後予定されています。

実は、NEDO懸賞金活用型プログラムで衛星データ活用がテーマとなったのは今回の農林水産業で2回目となります。前回は「NEDO Challenge, Satellite Data for Green Earth」と題され、衛星データを用いてグリーン分野の課題解決を目指すアイデアが募集され、「すぐに事業化した方が良いのではないか」という声が審査員の講評であがったほど、非常に魅力的なアイデアが並びました。

「すぐに事業化した方が良いのではないか」NEDO Challenge, Satellite Data for Green Earthの最終選考会レポート_PR

また、懸賞金活用型プログラムの一環ではありませんが、2022年には「NEDO Supply Chain Data Challenge」と題し、人工衛星から取得したデータを用いて、サプライチェーンの状況を迅速に把握し、持続可能な物流を実現するためのアイデアやシステム開発が競われていました。

宇宙から物流を可視化するビジネスコンペ!NEDO Supply Chain Data Challengeの最終選考会

では、すでに述べたような生成AIや量子コンピュータといった技術と並んで、すでに数回も政策が期待する技術シーズとして選定されている衛星データは、どのような強みを持って、将来の社会課題解決や新産業創出につながると期待がされているのでしょうか。まずは今回アイデアが募集されている2つのテーマを紹介します。

農林水産業をアップデートする2つの公募テーマと背景

今回は農林水産業をアップデートする衛星データ活用アイデアを募集するうえで、以下の2つのテーマが設定されています。

テーマ1:生産現場の課題解決に資する技術開発

テーマ2:資源の管理・監視および物流の高度化に資する技術開発

応募要項では、それぞれの背景課題と応募例が以下の通り示されていました。

テーマ1:生産現場の課題解決に資する技術開発

■お題

・衛星データ等を活用した農業・林業・水産業の生産現場の課題解決に資する技術開発■背景・課題

世界的な気候変動や異常気象などの影響により、農林水産分野における生産活動が不安定化している。また、食料安全保障上の懸念の高まりにより、生産性向上が求められる中、スマート農林水産業や衛星データ等の先進技術の活用による生産性向上、業務効率化に対する需要が増している。その他、農山漁村の持続的な生産基盤の維持・向上や担い手不足・スキル継承など生産現場における課題は多岐に渡る。■応募例

・スマート農林水産業の実現に向けた技術開発(農機・林業機材・漁船の自動化、スマート灌漑管理システム等)

・持続的な農山漁村の維持・向上に向けた基盤整備に資する技術開発(水路・林道等の生産現場のインフラ整備などの土木分野や防災分野での衛星活用技術等)

・食料安全保障の実現に向けた生産性向上に資する技術開発(土壌・生育予測、漁場予測、病害検知、鳥獣害対策等)

・生産活動や供給能力の安定化に資する技術開発(異常気象や気候変動対策等)

・その他生産現場の課題解決に直結するソリューションの開発(栽培適地判定や技術継承、担い手不足等)

テーマ2:資源の管理・監視および物流の高度化に資する技術開発

■お題

・衛星データ等を活用した農業・林業・水産業の資源管理・監視の高度化に資する技術開発

・衛星データ等を活用した農業・林業・水産業における国内外のサプライチェーンや輸出入等を含む物流の高度化に資する技術開発■背景・課題

農林水産資源の管理・監視においては、自治体や民間企業問わず多大な工数をかけて実施しているところであるが、人口減少の影響により既存の人員では対応が追い付いていない。その他、気候変動や異常気象を考慮した資源の保護、違法行為の取り締まり、広域な統計情報の作成など農林水産資源の管理・監視には多くの課題があり、高度・効率化が求められている。昨今の食料品の価格高騰、海外情勢の不安定化による木材や輸入品目の価格高騰など、国内外のサプライチェーンの最適化や輸出入をはじめとした物流においては多くの課題が顕在化しつつある。このような状況下で農林水産分野における物流の高度化が求められている。

■応募例

-管理・監視

• 自治体等が実施する現地確認業務や統計情報の作成の効率化に資する技術開発

• 農林水産資源の把握・管理・監視業務の効率化に資する技術開発

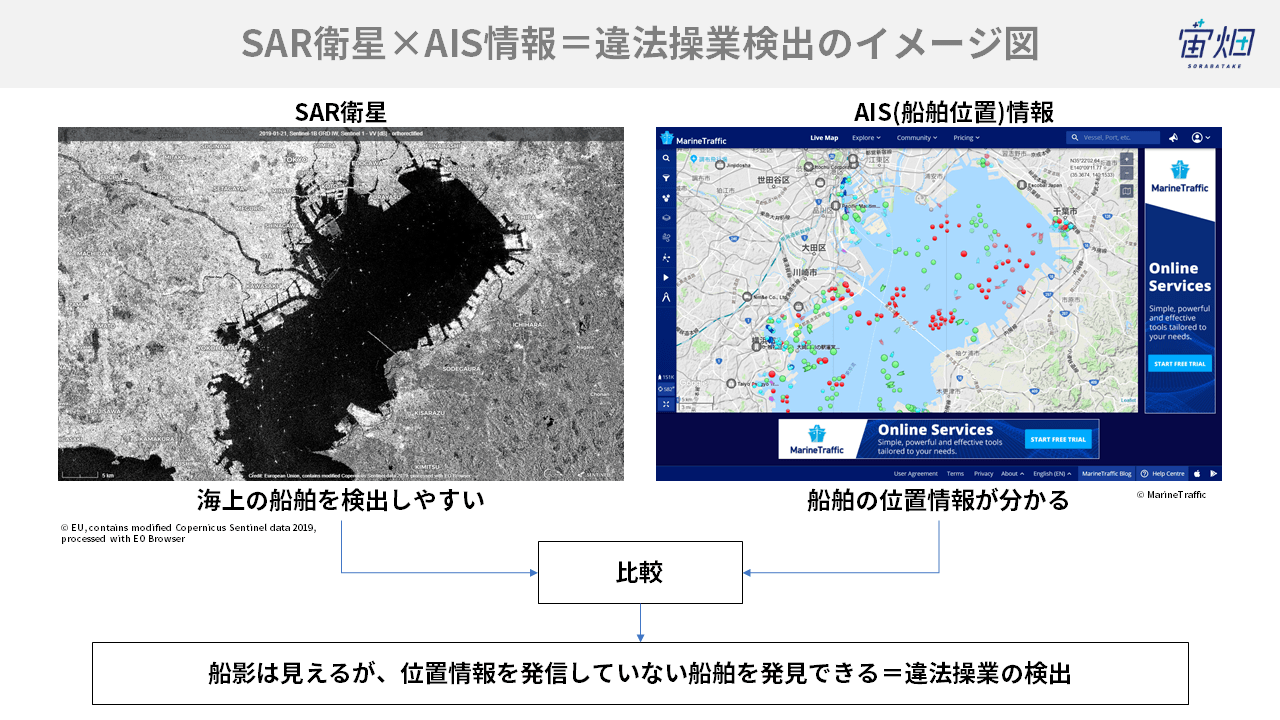

• 違法伐採、違法漁船、違法転用の監視業務の効率化に資する技術開発

• 農林水産分野における各種交付金支払い業務の効果測定業務に資する技術開発

• 海外の穀物主要生産地帯や木材の主要生産地帯の広域モニタリング技術の開発

• その他、農業・林業・水産業の資源管理・監視の高度化に資するソリューションの開発-物流

• 食料価格の安定化に資する価格予測システム

• 木材のトレーサビリティの追跡技術の構築による産地証明の発行システムの開発

• IUU漁業に対処するための漁獲物の産地証明の発行システムの開発

• 輸入計画の最適化に向けた国内の需要予測システムの開発

• 漁獲物の販売価格の最大化に向けた最適な卸売市場の提案システムの開発

• その他、農林水産業における国内外のサプライチェーンや輸出入等を含む物流の高度化に資するソリューションの開発

2つのテーマから考える衛星データに期待する5つのキーワードと衛星データ実証事例

今回アイデアが募集される2つのテーマと応募要項を見ると、衛星データ活用における農林水産業のアップデートについて、少なくとも以下5つの観点から期待されていると読み取れます。

・生産性の向上

・スキル継承

・業務効率化

・管理と監視

・物流の高度化

それぞれ、農林水産業においてどのような課題と衛星データ実証事例があるか、本章で紹介します。

なお、それぞれのキーワードで紹介する衛星データ実証事例はすべてが社会実装といえるレベルで浸透しているわけではありません。今後実証を重ね、事業化が期待されている事例も多く存在します。

また、上記で紹介したような食料安全保障や少子高齢化といった課題が深刻化するなか、令和6年5月に「食料・農業・農村基本法」が改正され、令和7年4月には改正基本法に基づく「食料・農業・農村基本計画」が策定されました。

改正基本法は、その基本理念として「食料安全保障の確保」、「農業の持続的発展」、「環境と調和のとれた食料システムの確立」、「多面的機能の発揮」、「農村の振興」を定めており、基本計画においては、この実現を図るための、生産性の向上や付加価値の向上、輸出の促進、持続的な食料システムの構築、環境との調和等の基本となる施策が体系的に整理されています。

これらの施策を推進し、農林水産分野の課題の解決を図るためには、衛星や各種センサ等で得られたデータの活用を始めとする、農林水産業のあらゆる場面でのDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進・普及が不可欠だと考えられています。

上記のような時代の流れや政策の後押しもあり、衛星データを活用した農林水産分野の解決に資するビジネス創出を増やしたいという思いから今回のプログラムのテーマが農林水産分野に焦点が当てられていると考えてもよいでしょう。

ぜひ、本記事で紹介している事例をビジネスアイデア検討の参考にしてみてください。

生産性の向上

衛星データを活用した農作物の生産性向上については、米、小麦、トマトなど、様々な作物ですでにいくつかの事例が存在します。

例えば、青森県のブランド米「青天の霹靂」は、衛星データから稲のタンパク質含有量を見て適切な肥料の量を把握しているほか、収穫時期を見極め一等米に格付けされる確率も向上したという素晴らしい成果を実現しています。

「青天の霹靂」に聞く!衛星データを用いた広大な稲作地帯の収穫時期予測

また、カゴメが海外で育てるケチャップ生産のための加工用トマトの栽培においても衛星データが利用され、生産性の向上を実現した事例があります。2023年には、実証試験を北イタリアで実施し、衛星データを活用したサービスを導入していない区画と比較して、約19%少ない灌漑量で収量を約23%増加することができたとの成果を発表していました。

「結果が出なかった時期も、駄目だなとは全然思わなかった。」海外のトマト栽培を変えるカゴメxNECの新規事業に迫る!

漁業においては、養殖業にも注目です。「養殖産業開発に向けた海洋空間計画およびモニタリングプラットフォームの実証」という技術開発テーマで宇宙戦略基金の技術開発テーマで採択されたウミトロンは、国内およびアジア・中東・アフリカ等、ブルーエコノミーの新興地域を含む世界各国で、公的機関と連携したブルーカーボン生態系及び養殖の適地選定などに衛星データを活用すると発表しています。

スキル継承

一次産業は、スキル継承が非常に難しい産業のひとつです。勘と経験という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。その背景には農業も漁業も気象条件や土壌、海面温度などなど、考えるべき要素があまりにも多様であること、また、農作物の栽培は基本的に1年に1回というサイクルであり、トライ&エラーの試行回数が少ないという課題があります。

象徴的だったのは「自分はまだ20年目の新人なんで……」と農家や漁師の方が宙畑の取材を通してお話をされていたこと。それほどにベテランの域に達するためには差があり、スキルの継承は非常に難しいものなのでしょう。

そして、スキル継承をするうえでベテランと新人の穴埋めをしてくれるのがデータです。「こういうデータの時に、ベテランの人がこういう行動をしていた」という記録を蓄積することで、ベテランの方の行動の理由を仮説を立てて検証することができるようになります。

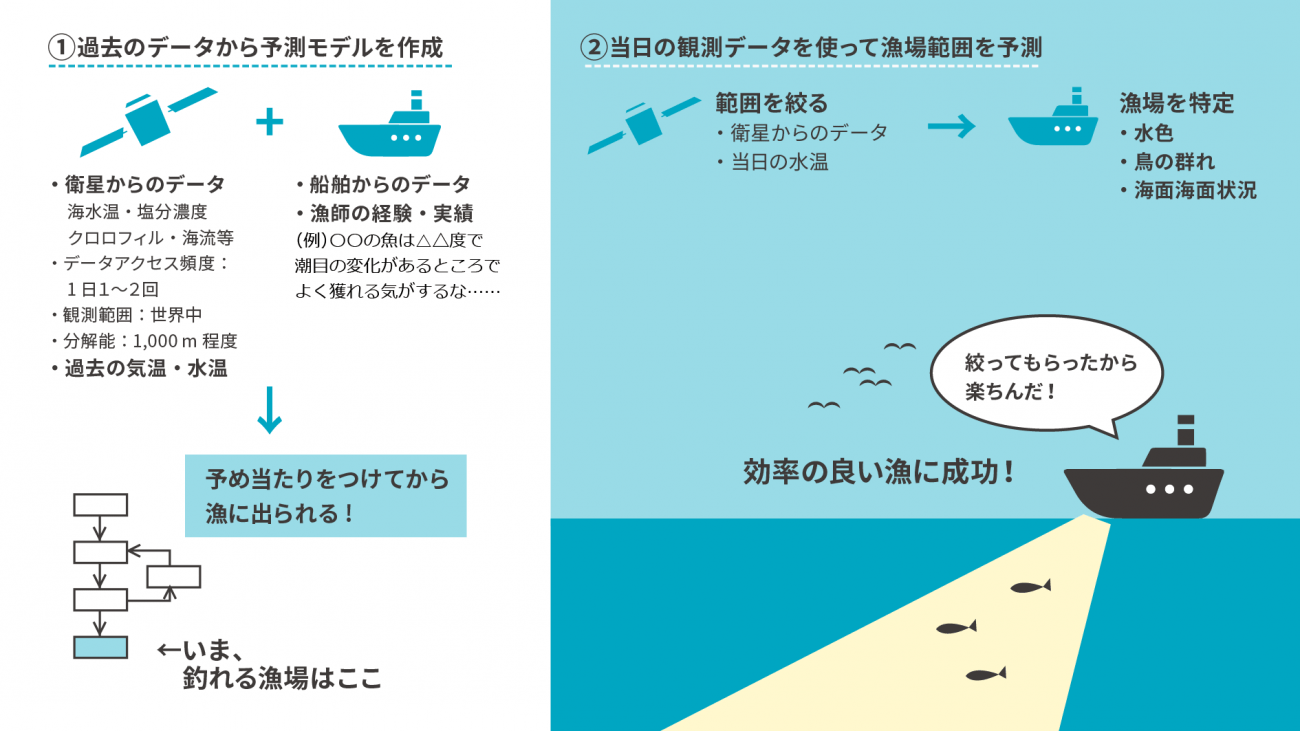

そのような使い方をした事例がまさに上述のカゴメのトマト栽培であり、漁業においても同様の事例で宙畑が取材をした内容が以下になります。

ベテラン漁師「30年前にあったら、すごく楽になるでしょうね」 水産業の技術継承にAI活用の最前線

業務効率化とコスト削減

少子高齢化が進む日本において、一人当たりの農地管理のための稼働時間が増え続けることを抑えることにも衛星データの活用が期待されています。例えば、耕作放棄地や遊休農地の確認において衛星データが活用されている事例があります。

「こんなことできたらいいな」に取り組んでいる人がいた! 神戸市が取り組む農地管理の最先端

また、衛星データによる転作確認のお話を南相馬市の方に伺った際に「17時15分に退勤して、家族と幸せな時間をもっと過ごしたい」と話されていたことも非常に印象的でした。

「17時15分に退勤して、家族と幸せな時間をもっと過ごしたい」20年変わらなかった業務改革 – 南相馬市×LAND INSIGHTの挑戦

さらに、漁業において、狙いたい魚種がいるだろう漁場選定の精度を上げることは、燃料費の削減につながります。

水産庁によると油費(燃料費)の漁労支出に占める割合は、直近5か年の平均で、沿岸漁船漁業を営む個人経営体で16%、漁船漁業を営む会社経営体で14%を占めており、燃油の価格動向は、漁業経営に大きな影響を与えているとのこと(令和4年度発表)。そのような状況で、漁場選定の精度が上がるのであれば、燃料費を削減できる非常に大きなソリューションとなるでしょう。

データ7割・直感3割!? 漁業の“普通”を変える衛星データ利用ビジネス最前線

管理と監視

管理と監視とは、すでに述べた耕作放棄地の確認や転作の確認といった土地の管理のための衛星データ活用です。これは業務効率化という観点はもちろんありますが、これまで管理と監視ができなかった、もしくは、山の奥深くなど、人が行くのは危険でできれば行かずともすむ方法を探したいというときに衛星データは非常に有効です。

例えば、農業の他にも林業において、山林管理に衛星データの活用を進めている事例があります。

「赤字になるから伐採できない…」期待と課題が混在する山林管理の今とこれから

また、漁業においては、違法操業をしている漁船を検出するという取り組みにも衛星データの利用が期待されています。

物流の高度化

物流の高度化とは「食料価格の安定化に資する価格予測システム」「漁獲物の販売価格の最大化に向けた最適な卸売市場の提案システム」「木材のトレーサビリティの追跡技術の構築による産地証明の発行システム」など、農林水産分野の事業者の安定した事業運営に資すること、最終的には、消費者に適切かつ安全に安定して食料や木材を活用した商品が届くシステムの構築のための衛星データ活用です。

衛星データは地球全球のデータを取得ができるため、原油の在庫量予測や小麦の収量予測による先物取引への利用が期待されています。

衛星データゴールドラッシュ!? 経済アナリストとデータ活用の金脈を探ってみた

もしもこのシステムが完成し、予測精度が上がったならば、食料価格の安定化だけではなく、市場の需給に応じた農業や漁業のための新しい保険開発にもつながり、農家や漁師の経営安定に資する商品開発までもできるかもしれません。

マイクロファイナンス、金融包摂とは? マイクロファイナンスに取り組む企業と衛星データの役割

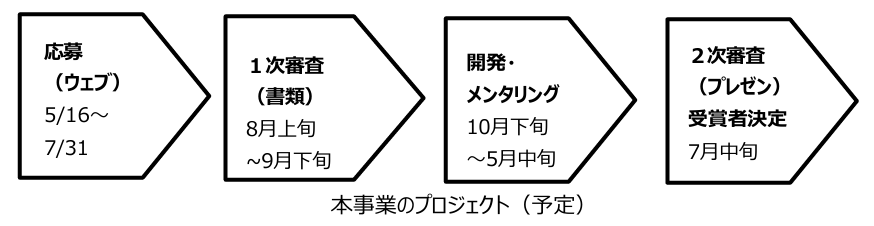

応募概要とスケジュール、審査基準

応募期間や選考スケジュールなどの本プログラムの概要は以下の通りです。

■応募期間

公募開始日:2025年5月16日

締め切り日 :2025年7月31日 正午

■応募から選抜のながれ

応募提案は、書類選考による1次審査、プレゼンテーション(ピッチ)方式による2次審査が行われます。

1次審査を通過した応募者に対しては、開発環境の提供および専門家(メンター)によるメンタリングを受ける機会が提供され、2次審査では、一般公開の場でのプレゼンテーション(ピッチ)方式による審査の後、受賞者が選定されます。

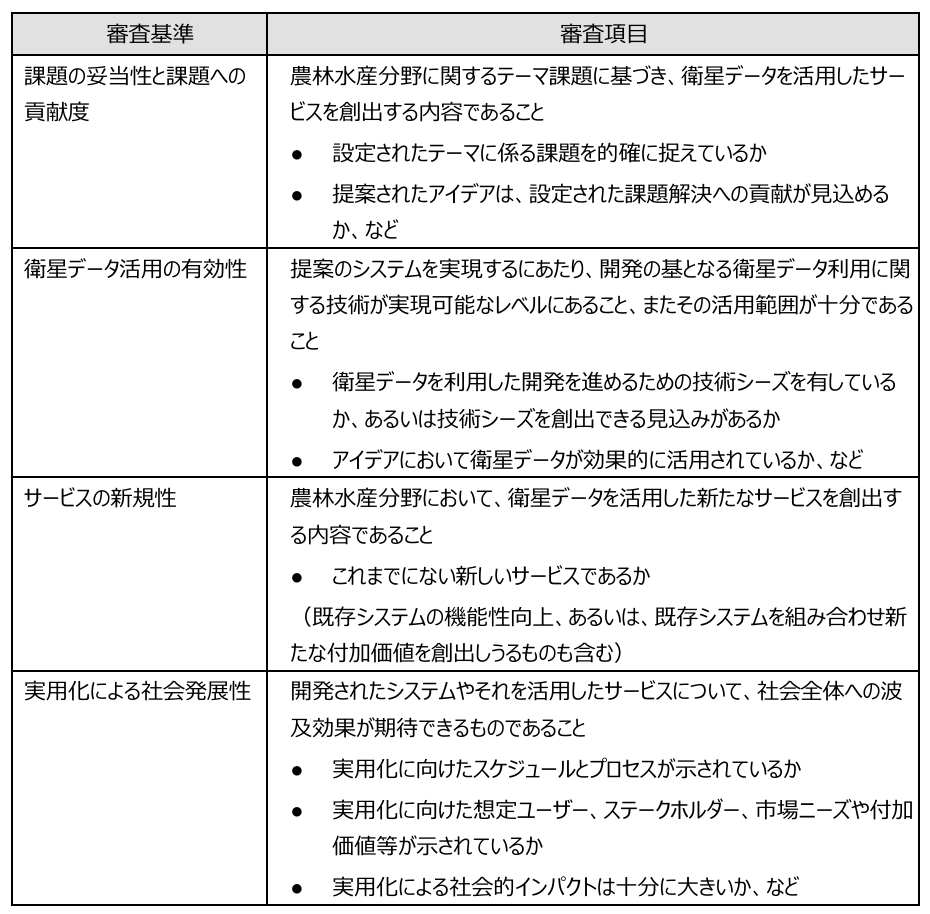

■1次審査の審査基準

1次審査は、以下の審査項目が適用され、2次審査は、開発後の成果物を審査する視点で、

別途審査項目が設定されるとのことです。

その他、応募資格や応募書類と提出先などについては応募要項をご覧ください。

懸賞金額と懸賞金以上の応募メリット

今回のプログラムでは、各テーマで1位に1000万円、2位に500万円、3位に300万円という懸賞金が支払われます(「成果物の創出に要したコスト」等の提出は不要)。また、2位以下の同位受賞者が存在した場合には、各位2者まで選定し、その際の賞金額については、上記の通りとし、2位が2者存在した場合には、3位の受賞は行わないとのこと。あわせて、上位3位までには選定されなかったが、公共性・公益性が高く、将来的に社会課題解決につながり得ると判断されたものについては、それぞれのテーマで審査委員特別賞が授与されるようです。

このように、懸賞金という言葉がついているため、どうしても懸賞金に目がいってしまいますが、これまでの取材を通して宙畑編集部が考えるNEDO懸賞金活用型プログラムの応募メリットは懸賞金以外にもあり、以下の2点にも注目です。

豪華メンター陣との事業観点でのアイデアブラッシュアップ

ひとつは、上述のスケジュールをご覧いただくと分かる通り、開発・メンタリング期間が「10月下旬〜5月中旬」と半年以上たっぷりと設けられていることです。「NEDO Challenge, Satellite Data for Green Earth」では、提案された技術シーズやソリューションが素晴らしかったことはもちろん、事業という観点でも非常に練り上げられたアイデアが多く並んでいました。

実際に、運営の方にお話を伺った際には「最終選考会に残ったメンバーは当初からアイデアが素晴らしく、メンタリング期間は事業という観点で密に議論を重ね、最終選考会を迎えた」とのこと。

このように、懸賞金をもらえずとも、なかなか時間を取ることが難しいような豪華なメンター陣と長期のメンタリング期間を通して各チームのアイデアが事業という観点でもブラッシュアップされる機会は、非常に貴重な時間となるでしょう。

マッチングプログラムや審査員・各チームとの交流

もうひとつは、本プログラムを通して得られる多様な企業・個人との交流とそれによって得られる知見です。

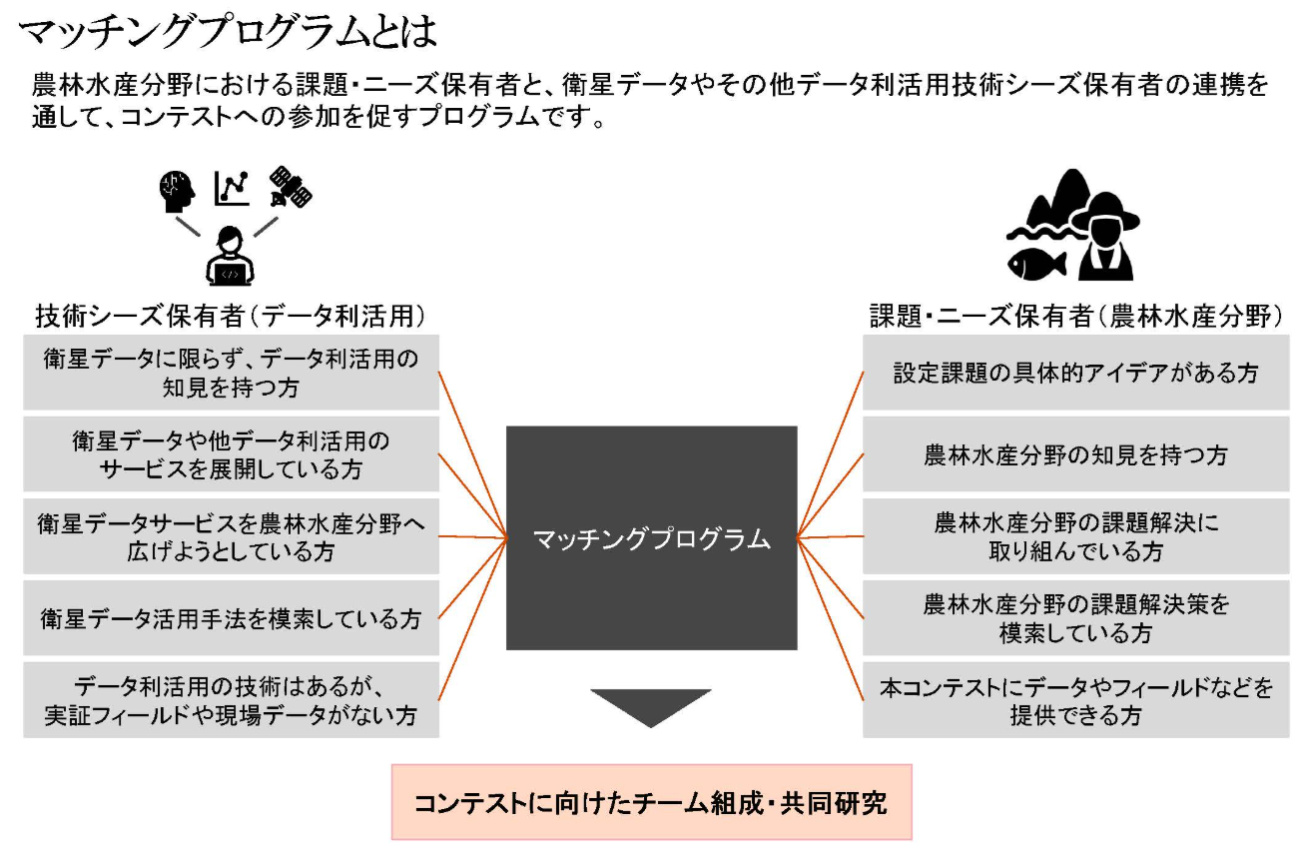

今回、コンテストにおける研究レベルの向上、参加者増加、共同研究機会の創出を目的として、コンテスト参加候補者同士の連携を促すマッチングプログラムが準備されています。

本プログラムを用いることによって、技術シーズはあるが本当にニーズがあるのかは分からないといった課題を抱える衛星データ技術者やデータ利活用事業者はニーズのヒアリングを行うことができるほか、もしかしたら一緒にチームを組むということもできるかもしれません。

また、農林水産分野ですでに働かれている方が解決したい課題を保有している場合、その課題を解決できるかもしれない技術シーズを保有している方とマッチングすることで新しいイノベーションがうまれる可能性にも期待が高まります。

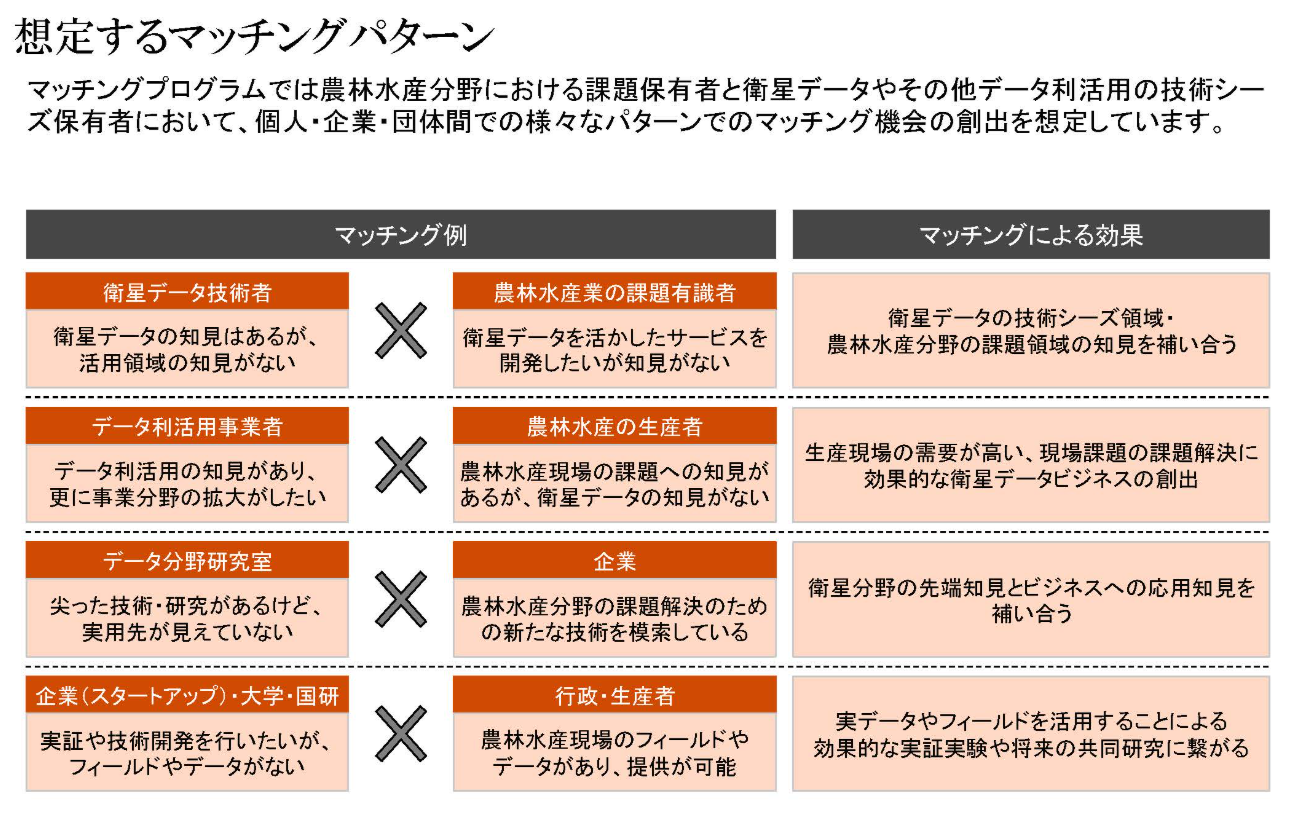

想定されるマッチングパターンも以下のように示されていました。

このように、普段の事業を推進するだけでは出会えることの少ないだろう方々とのマッチングも事務局が支援するプログラムが準備され、アイデアの具体性と実現性がより高まることが期待されます。

また、最終選考会まで残れば、審査員にはその道のプロの皆様が並びます。最終選考会で審査員に認められるアイデアとなれば、事業化へのスピードもさらに高まることでしょう。

なお、マッチングプログラムの応募受付期間は2025年4月25日(金)~6月30日(月)正午までとなっています。

提供される開発環境と利用できるデータ

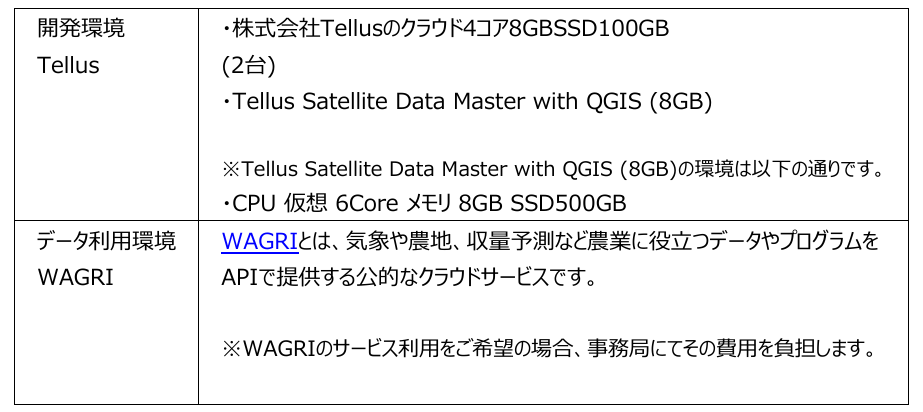

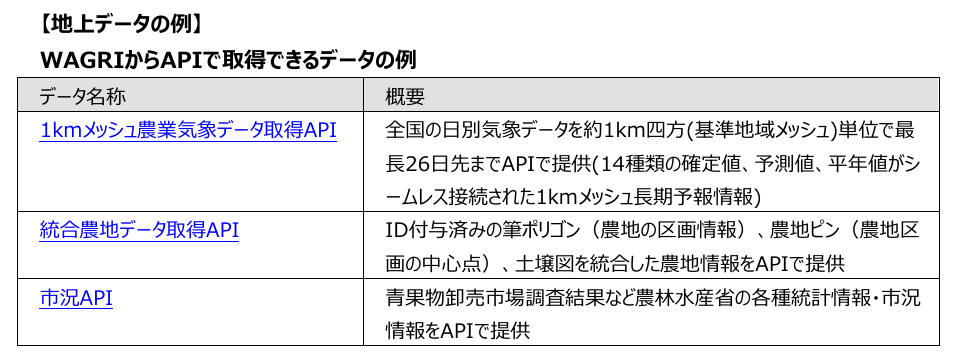

今回のプログラムにおいて、1次審査を通過した応募者には開発環境Tellusとデータ利用環境WAGRIが提供されます。

また、利用できるデータについては、応募要項にデータの概要と合わせて入手先についてもリンクをクリックすればどこで得られるかがすぐに分かる形で準備されています。ぜひ応募要項をご覧ください。

さらに、クラウドGPUの提供や有償データについては要望に応じて事務局が購入も含めて検討するとあります。

なお、開発環境は上記の2つを必ずしも利用する必要はないとのことで、応募要項に記されているデータ以外のデータの持ち込みも可能とのことです。

宙畑編集部としては、WAGRIのデータやその他地上データと地球観測衛星のデータの連携、また、測位衛星(みちびき)サービスと地球観測衛星のデータの連携といった、様々なデータが連動した今までにないアイデアが本プログラムから生み出されるのが非常に楽しみです。

応募説明会は2025年6月4日(水)午前10時から

以上、「NEDO Challenge, Satellite Data -農林水産業を衛星データでアップデート!-」について、その概要と衛星データ活用事例や期待されることを紹介しました。

現在すでに衛星データ活用に興味を持ち、技術シーズを持っている方も、衛星データ活用のことを知ったのは本記事が初めてだが農林水産分野に関わり課題を持っているという方も、多くの方が参加することで本プログラムが盛り上がり、素晴らしいアイデアが2026年7月の最終選考会で披露されることを楽しみにしています。

2025年6月4日(水)10:00~11:00にて、応募説明会が行われるようなので参加を迷っている方や詳細をもっと聞きたいという方はぜひご覧ください。

応募説明会の概要

開催日時:2025年6月4日(水)10:00 ~ 11:00

開催場所:オンライン(Zoom Webinar配信)

参加方法:当日は下記URLをクリックし、”メール”欄に「連絡可能なアドレス」、“名前”欄に「ご所属/ご氏名」を入力の上、ご参加ください。

https://us06web.zoom.us/j/87060872250?pwd=uk7NvX3D34rbaOFDDNWb4OyQrf0I6o.1

説明会資料:準備が整い次第、サイト上で公開

アーカイブ視聴方法:サイト上で公開予定

■「NEDO Challenge, Satellite Data –農林水産業を衛星データでアップデート!-」について

・公式サイト:https://space-data-challenge.nedo.go.jp/

・公募内容詳細ページ:https://www.nedo.go.jp/koubo/SR2_100018.html