【広域の衛星画像×高精度なIoTデータの連携】QPS研究所、久留米市、三井住友海上火災保険らが新たな水害対策実証へ

宇宙データとIoTの力で防災を強化。QPS研究所が久留米市と連携し、水害対策の新たな実証実験を始動しました。本取り組みをご紹介します。

宇宙データとIoTを組み合わせた防災実証実験が始動

2025年9月30日、福岡発の宇宙ベンチャーQPS研究所は、久留米市および民間企業3社(積水樹脂、三井住友海上火災保険、MS&ADインターリスク総研)と協力し、「SAR衛星データとIoT浸水深センサを融合した水害対策」に関する実証実験協定を締結しました。

宙畑メモ:SAR衛星とは?

SAR(Synthetic Aperture Radar)はマイクロ波を用いたレーダー観測技術。

雲を透過し、昼夜を問わず観測可能なため、防災や国土監視に広く活用されています。

SAR(合成開口レーダ)のキホン~事例、分かること、センサ、衛星、波長~

衛星 × IoT 融合による防災実証

今回の実証は、豪雨や河川氾濫時における浸水予測・把握を迅速化し、自治体の防災対応を強化することを目的としています。

QPS-SARの強みと運用構想

QPS研究所は「世界を10分でモニタリングする」ことを目指し、小型 SAR 衛星を開発・運用しています。現行で複数機が稼働中で、将来的には約30機編成の衛星コンステレーションを目指し、平均10分間隔で同一地点を観測できる状態を構築する計画です。

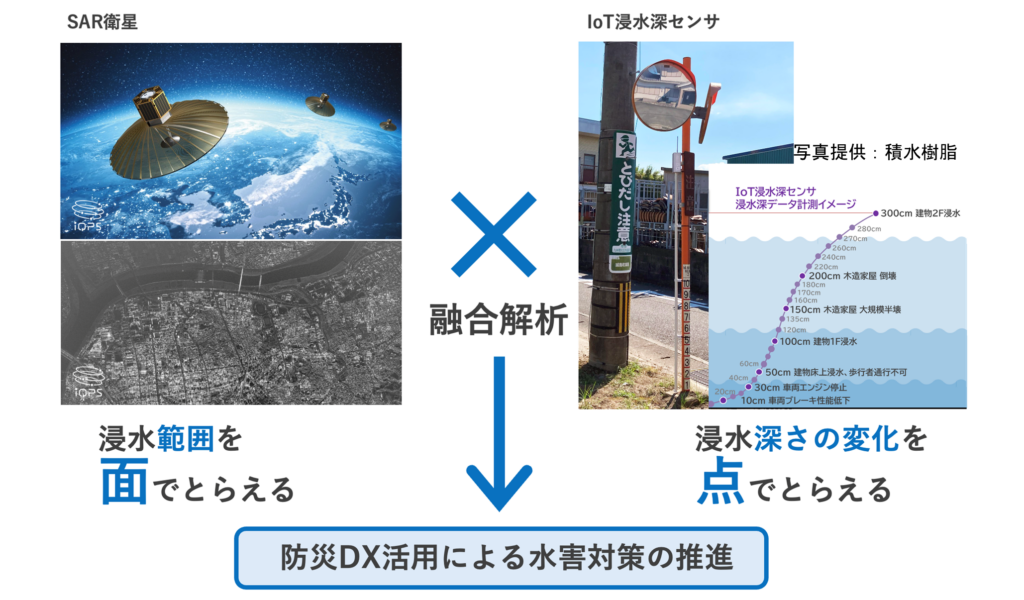

IoT浸水センサと衛星観測の相補性

今回、SAR衛星と連携することとなった地上設置型のIoT浸水深センサは、水位や冠水状況を局所的に高精度で取得できます(災害時に地上部の浸水深を1cm単位で最大3mまで計測しLPWA通信Sigfoxネットワークにより5分間隔でデータ送信することで、遠隔からリアルタイムに把握)が、配置できる数や範囲に制限があります。その点、衛星観測は広域を一括カバーできる一方で細かい状態の情報取得には限界があります。

この両者の利点を組み合わせ、欠点を補う形で連携することで、センサ未設置域の浸水推定・誤差補正・広域被害把握を実現するのが本実証実験の狙いです。

5者協働の意義

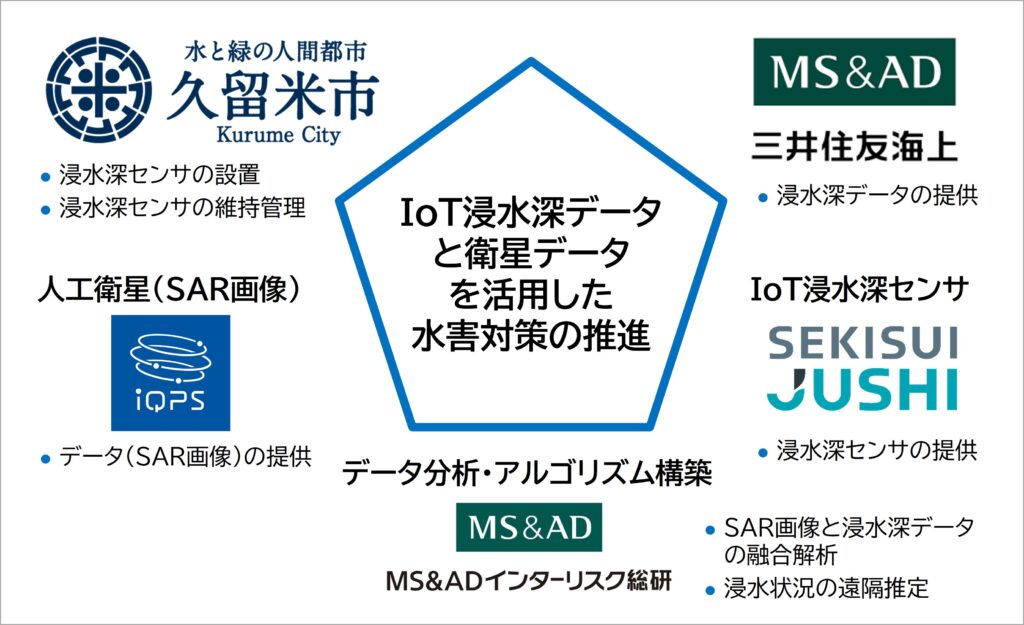

今回の協定は、それぞれの強みを持つ5者が連携する点に特徴があります。

- 久留米市:過去の浸水実績を踏まえたセンサ設置場所の検討・設置・維持管理

- 積水樹脂・三井住友海上:IoT浸水深センサの提供と浸水深データの収集

- QPS研究所:自社小型SAR衛星「QPS-SAR」による観測データの提供

- MS&ADインターリスク総研:データ分析やアルゴリズム構築を担当

これらを組み合わせることで、SAR衛星データと浸水深センサのデータを融合し、3D都市モデルと重ね合わせる解析を実施。遠隔から都市全体の浸水状況を迅速に把握することを目指しています。

防災DXの先行事例と将来展望

今回の協定は、衛星データを自治体の防災業務に統合する国内でも先行的なモデルケースとして、国の宇宙政策や防災政策との親和性も高く、成功すれば他自治体や防災研究機関への応用も期待されます。また、国内のみならず、海外の災害多発地域への応用も可能となるでしょう。

宇宙技術が「国土保全・安心・安全」のインフラとして社会に組み込まれる重要な一歩として注目です。