GPSが使えなくなったらどうする?注目される「GPSに依存しない」新たな衛星航法技術、量子慣性センサーとは何か

GPSに代表されるような測位衛星の電波が妨害・遮断されることが危惧される時代に、戦争や宇宙開発を背景に注目される「GPSに依存しない」次世代航法技術、量子慣性センサーの可能性についてまとめました。

私たちは、日常的にスマートフォンやカーナビを通じて「今どこにいるのか」を知っているのは当たり前の状況にいます。その裏側で使われているのがGPSをはじめとする衛星航法システム(GNSS)です。しかしもし、このGPSが突然使えなくなったらどうなるでしょうか?

実際に、2022年以降のウクライナ戦争では、GPSの電波を意図的に妨害する技術が多用され、航空機やドローン、誘導兵器の運用に深刻な影響が出ました。さらに、海中や地下、密閉空間、そして地球から遠く離れた宇宙空間では、そもそもGPSの電波は届かないため、位置を把握するのが困難な場合があります。そのため、「GPSに頼らず、自分の位置を正確に知る技術」は、安全保障だけでなく、将来の宇宙開発や自動運転、ロボティクスにとっても避けて通れない課題になっています。

こうした背景のもとで注目を集めているのが「量子慣性センサー」と呼ばれる新しい航法技術です。これは、原子がもつ量子としての性質を利用して、加速度や回転を極めて高い精度で測定することで、GPSに匹敵する自己位置推定を可能にしようとする試みです。

量子慣性センサーが求められる理由

慣性航法とは

私たちがスマートフォンや自動運転車、ドローンなどで「今どこにいるのか」「どちらを向いているのか」を知るためには、自分自身の動きを計測する装置が必要になります。その際に利用されるのが「慣性計測装置(IMU:Inertial Measurement Unit)」です。

ロケットが人工衛星を目的の軌道に正確に投入する際にも、このIMUが重要な役割を果たします。IMUは、加速度を測る加速度計と、回転や向きを測るジャイロスコープから構成され、これらをまとめて「慣性センサー」と呼びます。。

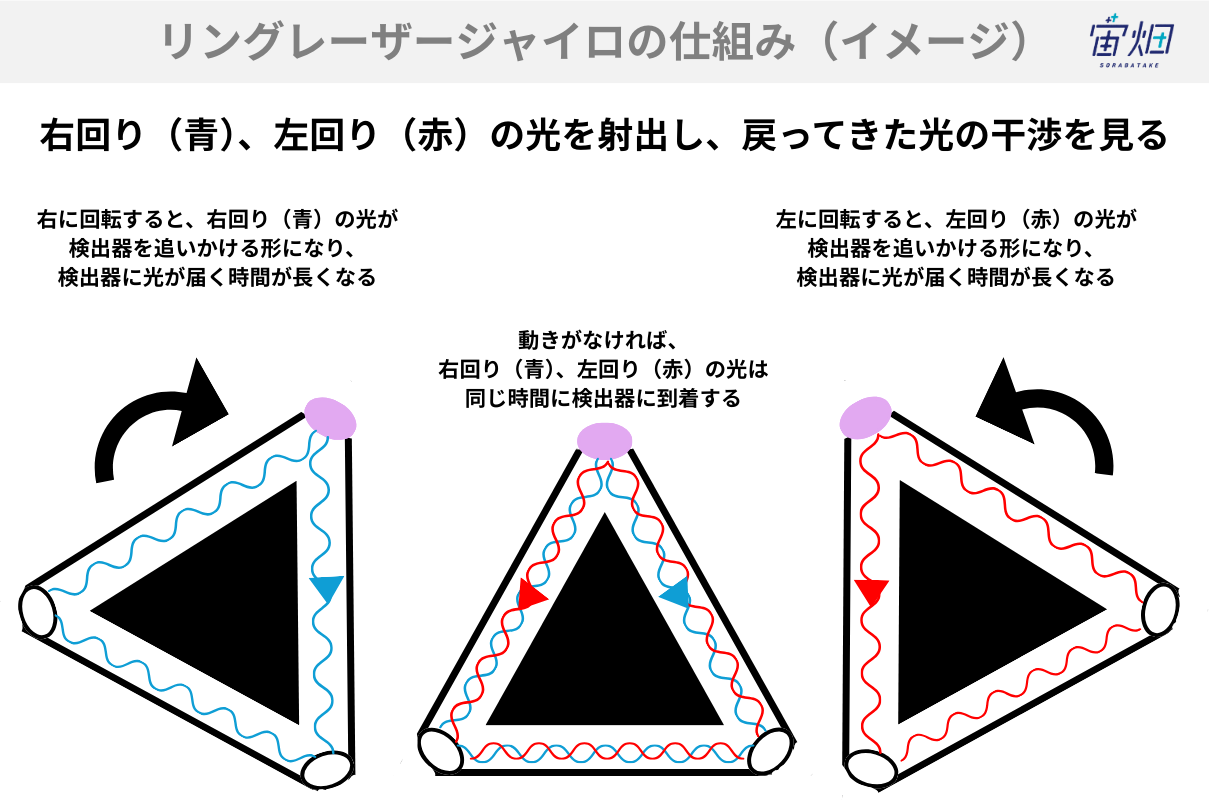

ロケットや人工衛星が利用するジャイロスコープ(リングレーザージャイロや光ファイバジャイロ)は、光が通る道筋(光路)の長さが運動によって変わったかのように見える現象を利用して、加速度や方位の変化を検出しています。この原理の基礎にあるのが、複数の波が重なったとき、波が強め合ったり弱まったりする「干渉」という現象です。

光を使う場合、レーザー光のような規則正しい周期をもった光を2つに分け、もう一度合成することで、波と波が強めあったところ、打ち消しあったところがつくる縞模様(干渉縞)を読み取ってIMUに加わった運動を測っています。干渉の原理を用いてさまざまな変化を測る装置を「干渉計」といいます。

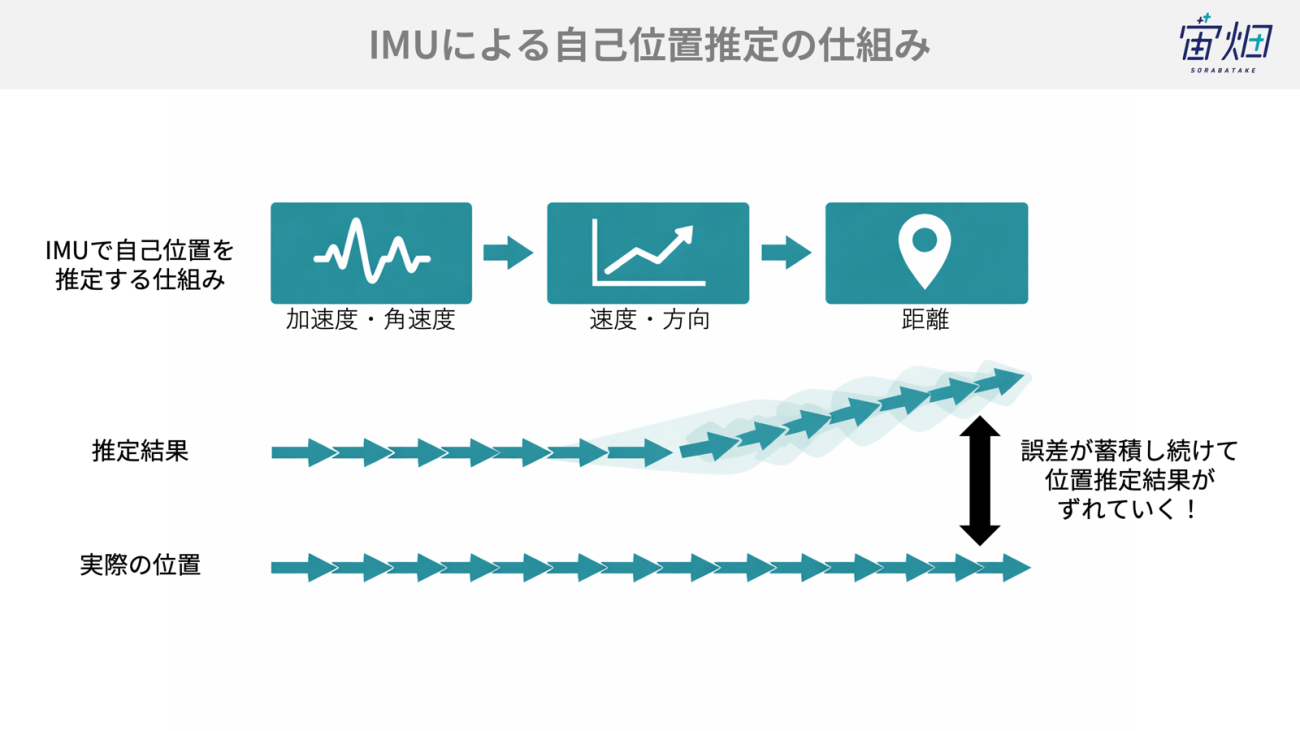

IMUは、出発点からの動きのデータを時間とともに積み重ねることで、現在位置や姿勢を推定する「自己位置推定」を行います。この技術は、ロケットや航空機だけでなく、ドローン、自動運転車、ロボットアームなど、幅広い分野で利用されています。

ただし、加速度計やジャイロなどIMUを構成するセンサーには測定の誤差(ドリフト)がつきものです。この誤差は時間とともに蓄積されて大きくなるため、IMU単独で長時間位置を推定し続けることは難しいという課題があります。

そこで、その位置を補正するために用いられるのが、GPS衛星をはじめとするGNSS(全球測位衛星システム)です。GNSSの位置精度は、対応する機器にもよりますが数cmから2、3m程度。磁気や重力、画像・地形照合などそのほかの航法技術は、誤差が数十mから数kmもあり、どれもGNSSほどの精度を達成できていません。

【参考】

How Quantum Sensing Will Help Solve GPS Denial in Warfare

GNSSに依存しない技術が浮上してきた理由

IMUとGNSSは、どちらもさまざまな乗り物の位置を制御する技術として組み合わされて使われています。しかし、2022年に始まったウクライナ戦争の中で、GPSの電波を妨害する技術が多用され、GNSSの脆弱性を明らかにしました。もともと衛星からの電波が届かない海中や地下、深宇宙といた場所ではGNSSによる精密な位置情報は利用することができません。GNSSが利用できない環境でも使用することができ、かつ精度を飛躍的に向上させる自己位置推定の技術がいっそう求められるようになりました。

【参考】

How Quantum Sensing Will Help Solve GPS Denial in Warfare

1990年代からの期待、量子計測

1990年代以降、物質が持つ量子としての性質(物質波、ド・ブロイ波とも)を利用して、量子の持つ高い精度でものを「測る」技術の開発が進んできました。量子計測の技術には「慣性センサー」「光格子時計」「磁力計」「重力計」などの応用がありますが、位置情報に強く関係するのが加速度と角速度を測る「量子慣性センサー」です。

ここでいう「量子慣性センサー」が狙っているのは、従来の慣性センサーでは避けられなかった「わずかな測定誤差」を、物理の原理そのものを使って極限まで小さくすることです。

先に述べたように、IMUによる自己位置推定では、加速度や回転の測定誤差が時間とともに積み重なり、最終的に大きな位置のズレにつながります。

量子慣性センサーは、この「誤差の出発点」を根本的に小さくすることで、GNSSに頼らずとも長時間使える慣性航法を実現しようとする技術なのです。

量子技術、宇宙へ

物質の量子としての振る舞いを引き出すことは地上でも可能で、ノーベル賞を受賞したスタンフォード大学のスティーブン・チュー博士らは1990年代に原子干渉計が従来のレーザー干渉計と同等の精度を持つことを実証しました。ただ、地上では重力の影響で実験できる時間が100~200ミリ秒とかなり制限されてしまいます。そこで宇宙の微小重力環境を利用して、より長く測定する実験環境を作ろうという動きが出てきました。

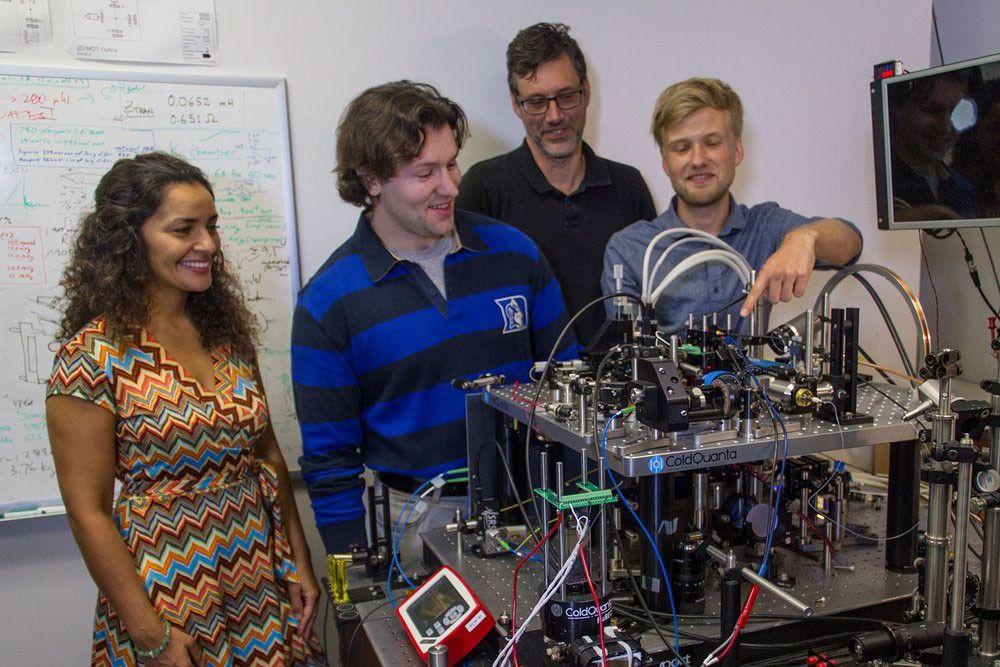

2011年、NASAは国際宇宙ステーションに量子実験施設を構築することを決定。2018年6月に「Cold Atom Laboratory(CAL)」が設置され、世界で初めて軌道上で極限まで冷やした「冷却原子」による量子科学の実験を行うことができるようになりました。

CALでは、ルビジウムやカリウム原子を先ずレーザー冷却によって冷却し、次に磁場の力で捕まえ、さらに約50ピコケルビンという、ほぼ絶対零度に近い温度まで冷却します。この温度では、常温では自由に飛び回っている原子の動きが秒速100マイクロメートルという極めて遅い状態になり、「ボース・アインシュタイン凝縮(BEC)」という量子として振る舞う状態を作り出すことができるようになります。

【参考】

Coolest science ever headed to the space station

NASA’s Cold Atom Laboratory: Four Years of Quantum Science Operations in Space

CALでは重力の影響が小さく、原子は最大10秒間落下せずに真空中に留まっているため、この間に原子の量子的な性質を精密に計測することができます。従来の落下棟や観測ロケットを使った微小重力実験では限られた回数しか実験できなかったのに対して、CALでは2023年までの約4年間に冷却原子を用いた実験が11万1千回以上も実施されました。

原子干渉計で動きを測ることができるしくみは?

CALの実験は、宇宙で冷却原子の量子的な性質を利用して、重力などの影響による変化を読み取る干渉計の実現につながりました。BEC状態の原子は、レーザー光を2つに分けるのと同様に2つに別れた波の状態となって2つの経路を通り、また合成すると干渉を起こします。この変化を調べることで動きを測るセンサーとして原子干渉計を利用できるのです。原子の波長は可視光よりはるかに波長が短いため、光を利用した干渉計よりも精密な計測が可能です。

原子干渉計から量子慣性センサーへの発展

CALの実現により、GNSSの脆弱性を補い、精度ではGNSSを上回る可能性を持つ量子慣性センサーを実現する方向性が見えてきました。IMUをベースにした慣性航法はさまざまな用途やヴィークルに対応することから、米国では求められる性能を3段階に分類しています(『How Quantum Sensing Will Help Solve GPS Denial in Warfare』の20~21ページ参照)。

1.戦術グレード:大型の無人航空システム(UAS)や誘導兵器に搭載され、コストは5万ドル未満で、ドリフト率は1時間あたり18~37km程度が求められます。GNSSによる補完なしで、10分未満使用する場合に適しているとされます。

2.航法グレード:民間航空機や軍用航空機に搭載され、コスト10万ドル以上で、ドリフト率は1秒あたり0.5~1m程度が求められます。GNSSによる補完なしで数時間以内で使用する場合に適しているとされます。

3.戦略グレード:潜水艦、船舶、大陸間弾道ミサイルに搭載され、コストは100万ドル以上になり、ドリフト率は1時間あたり30~100mが求められます。状況に応じて、数日間程度は使用できる性能が求められます。

ベンチャー企業が牽引する量子慣性センサー開発

米国では、CALが確立した原子干渉計技術を上記のような実用的なグレードに対応できる宇宙システムへとつなげるため、スタンフォード大学発のAOSenseといったベンチャー企業が開発を続けています。

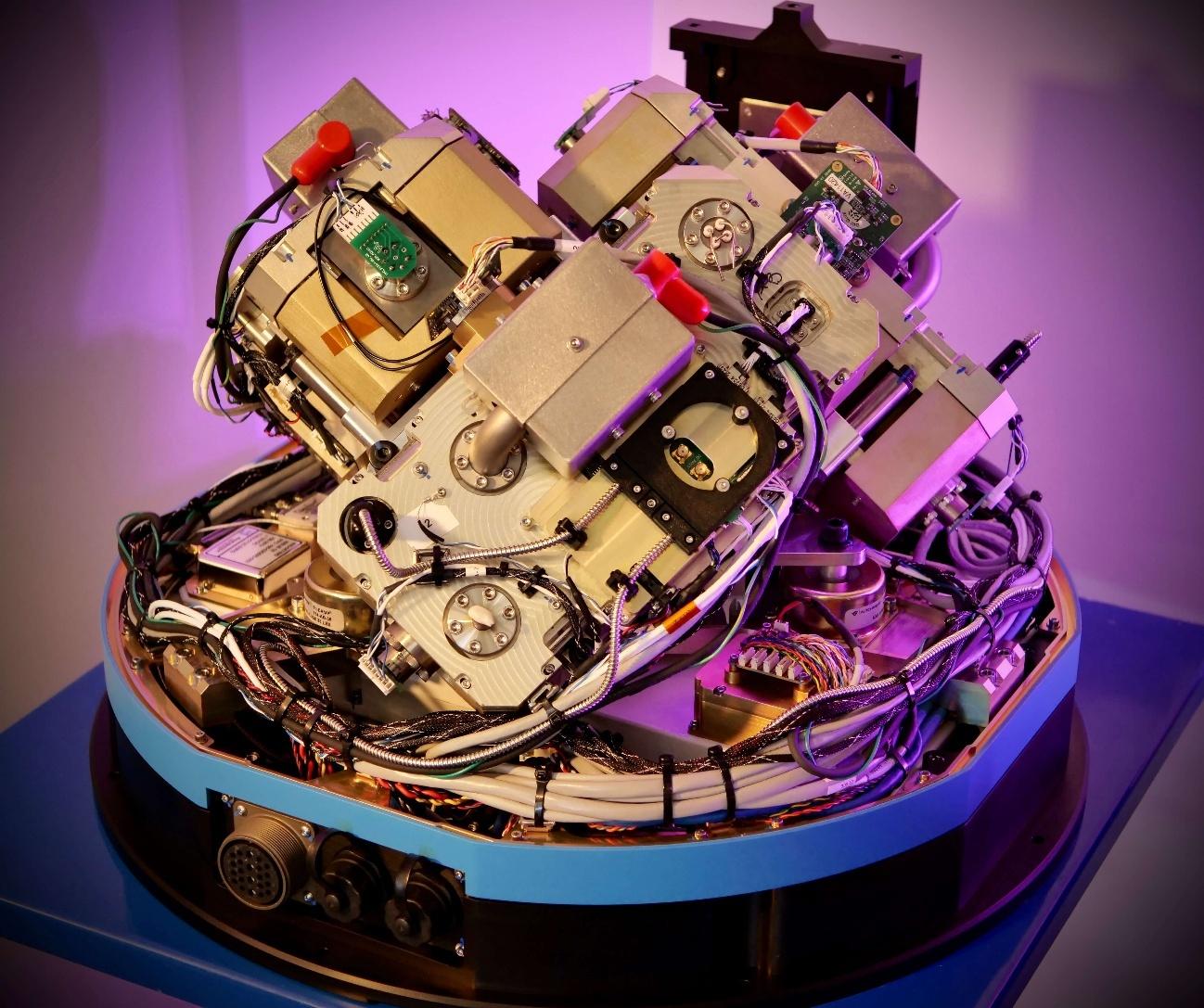

その中で、レーザー冷却装置の技術を持つVector Atomicが開発する量子慣性センサーの実証機が、米空軍の無人軌道実験機X-37Bに搭載され、2025年8月から2年間の軌道上実証を開始しました。

その背景には、国防総省下の国防イノベーションユニット(DIU)が後押しする、GPS代替手段を模索しようという米国の量子技術開発戦略があります。DIUはベンチャーならではの高速の技術開発を重視し、伝統的な防衛産業ではなくベンチャー企業を中心に支援しています。X-37Bでの軌道実証やNASAとの契約などによる評価から、Vector Atomicは量子コンピューター開発企業のIonQの傘下となりました。

【参考】

IonQ Completes Acquisition of Vector Atomic, the Global Leader in Advanced Quantum Sensing

Advancing Quantum Sensing for the DoD: From Lab to Orbit Within Months

米国のほかには、量子技術に力を入れ、2016年に量子暗号(量子鍵配送)衛星「墨子」を世界に先駆けて打ち上げた中国が天宮宇宙ステーションの成果として冷却原子を用いた量子ジャイロ(AIジャイロ)の実証に成功したと発表しています。

【参考】

Advances in Atomic Gyroscopes: A View from Inertial Navigation Applications

欧州においても、各国が地上での原子干渉計の研究開発に大きな知見を持っています。

物質波の名称「ド・ブロイ波」にフランス出身の物理学者ルイ・ド・ブロイの名があるように、フランスは理論でも研究開発でも先行する国のひとつです。フランスのベンチャー企業Exail(旧iXblue)は、地球物理学の分野で利用される冷却原子を用いた重力計を市販している企業で、量子慣性センサーの開発プロジェクト「iXAtom」も進めています。

ドイツは2027年のCAL運用終了後に、米国と共同で新たな軌道上の原子干渉計を実施する計画です。

オーストラリアのベンチャー企業Q-CTRLは、量子重力計を用いた少し異なるアプローチで、1000時間の稼働でドリフトを1.6km程度に抑えられる航法システムの開発に着手しているといい、現在でも「最大700kmの飛行において、わずか4mの誤差」を実現したといいます。Q-CTRLの実証された性能はややぼかした表現となっていますが、目指している1000時間(41日以上)でドリフト率1.6kmという性能が達成できれば、性能指標で「戦略グレード」といえそうです。

【参考】

iXAtom - Inertial Guidance and Navigation using Cold Atoms

NASA's Cold Atom Laboratory: Four Years of Quantum Science Operations in Space

TIME Names Q-CTRL’s Ironstone Opal One of the Best Inventions of 2025

日本では、これまで文部科学省と科学技術振興機構(JST)が進める日本の量子科学技術プロジェクト「光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)」が研究開発を主導してきました。Q-LEAPに含まれる「量子計測・センシング」の分野研究を受けて、2025年9月の文部科学省 宇宙開発利用部会において、宇宙での民間の研究開発を支援する技術テーマとして原子干渉計などの量子技術が挙げられいます。日本でも宇宙と量子技術の結び付きが視野に入ってきています。

とはいえ、米欧のように宇宙✕量子技術を牽引する日本発ベンチャー企業はまだ見られない中で、これからどのような研究開発が必要になるのでしょうか?

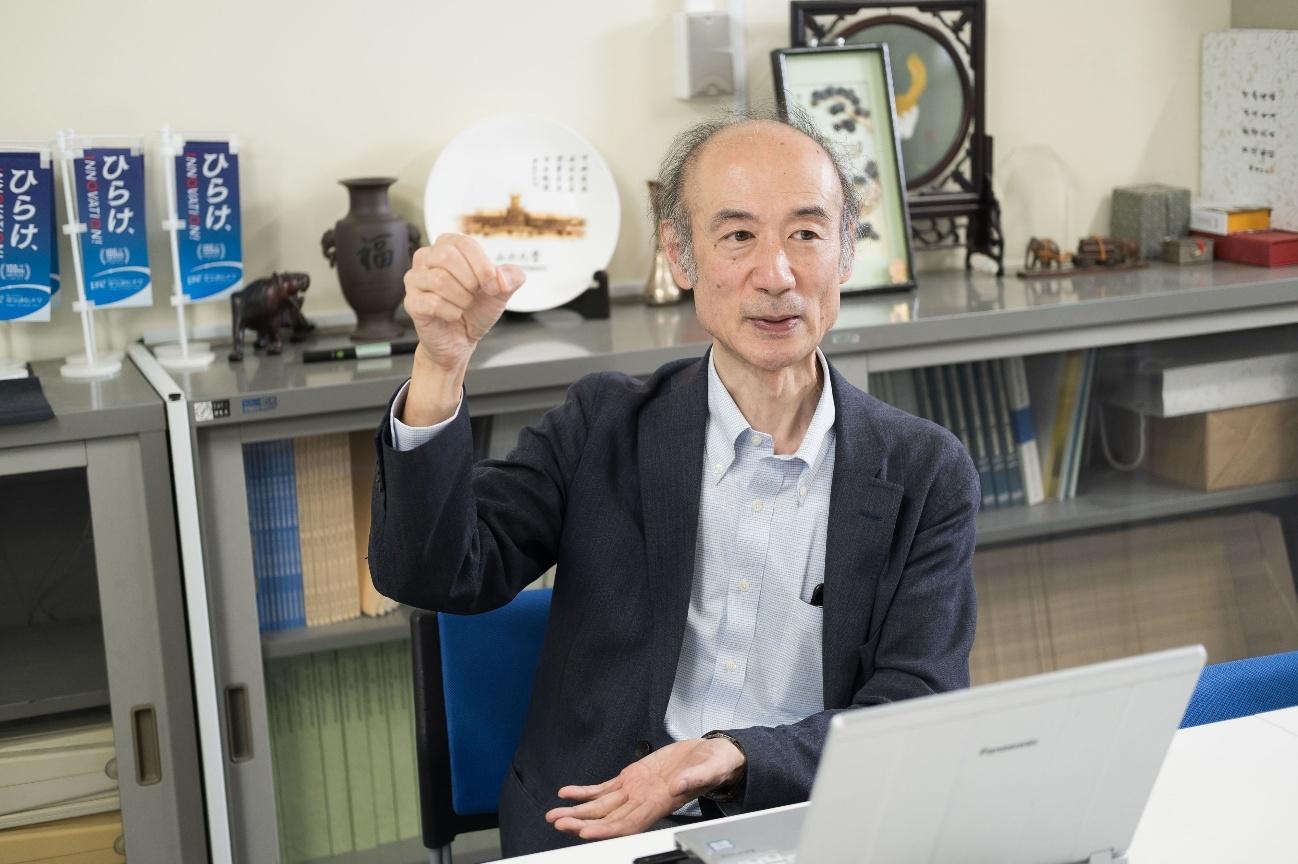

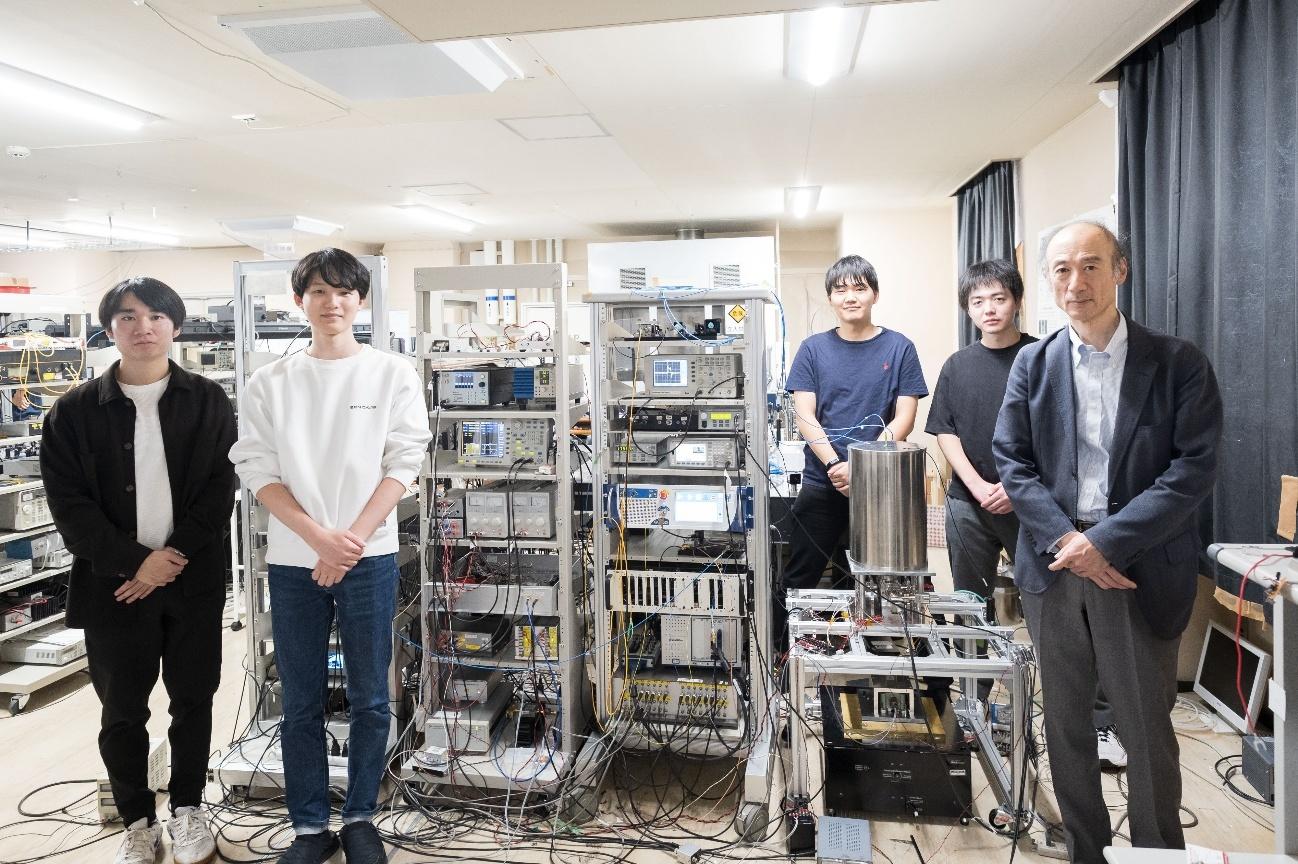

後半では、Q-LEAPの「次世代高性能量子慣性センサーの開発」を進める電気通信大学レーザー新世代研究センター 中川賢一教授から、量子慣性センサーに向けた研究開発の現状と技術課題についてお聞きします。

【参考】

日本の第一人者が語る量子慣性センサー実現のハードル

――宇宙の利用の中で関心が高まってくる量子慣性センサーについて、研究開発の現状と展望についてお聞かせください。

中川:原子干渉計とは、レーザーを使って原子の温度をマイクロケルビンという極低温にすることで原子の波動的な性質が顕著に現れ、波として扱うことができるという原理が元になっています。このレーザー新世代研究センターは、日本で初めて原子のレーザー冷却の実験を実現した場所なんです。私も30年以上も基礎物理の分野で、原子をレーザー冷却する研究を進めてきました。1992年、日本では初めてレーザー冷却したネオンの原子を使ってヤングの光の2重スリットの実験を行い、原子の波としてのふるまいを確かめています。

二重スリットの実験というのは、光が最初の穴(スリット)を通り、もう一回2つのスリットを通ったときに、強めあったり弱めあったりして明暗がおきるというものです。原子1個でも、光と同じようにちゃんと2つに分かれて干渉することが確かめられました。そのときに原子に外からの力が働いていると、2つの軌道が変化するので原子に働く力を測定することができます。これを干渉計として使えば力を計るセンサー、つまりジャイロや加速度計に使えるということがその当時、1996年ぐらいから分かっていました。

――すでに研究開発の歴史が日本でもあるわけですね。これまではどのような成果があったのですか?

中川:私たちは、2000年くらいからまず原子干渉計の技術を重力計として利用する応用を始めて、2018年からはQ-LEAPの下で実用化を目指してきました。

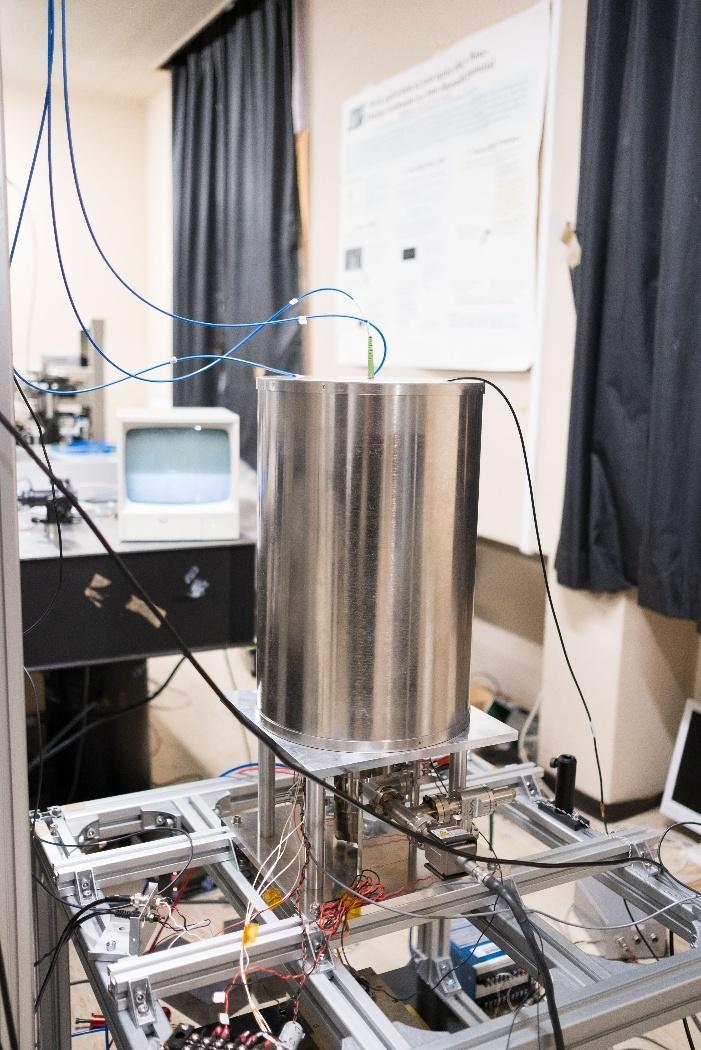

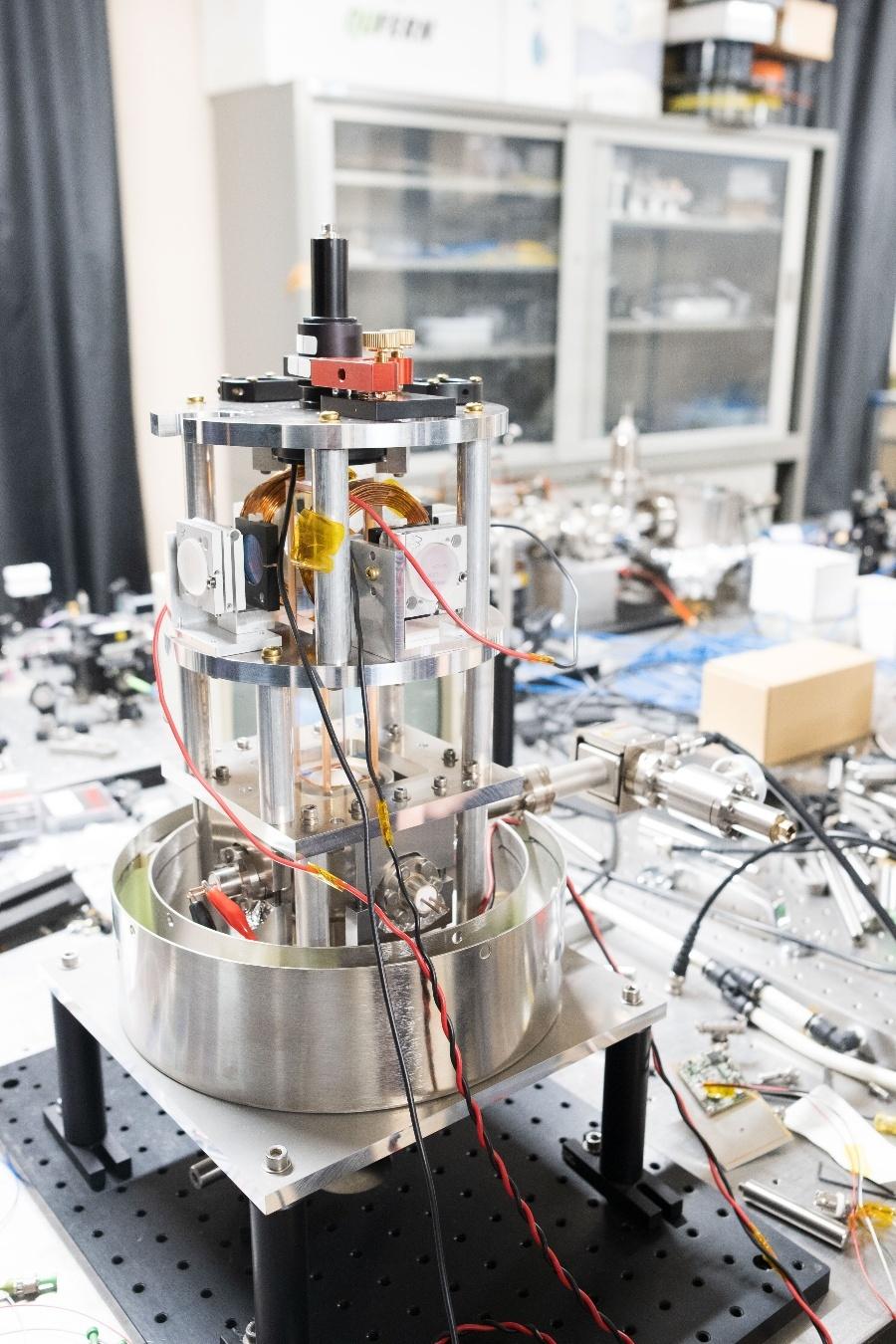

撮影:小林伸

小型の装置を開発して、これは高さが50~60cmぐらい。この中でレーザーを使って冷却して原子を落とし、落としている間の重力の加速度を干渉計で測るのです。まだやや大きいですけど、可搬型なので転がして、いろんなところに持っていくこともできます。これで重力加速度が4✕10-9ほど変化した値を決定することができるようになりました。この程度の感度があると、約1cmの高低差の変動がわかります。主な用途は地球物理の分野で、地殻の変動による地面の隆起などを測ることができます。

たとえば地震の前触れなどで、断層は数十cm単位で変化します。こうした予兆をとらえるために、センチメートル級の変化を測りたいというのが地球物理分野の人たちの欲求で、それに応えることができます。

実験室の中だけではなくて、移動させて測ることも目標です。そこで建物の中で移動させてみて、3日間連続測定して、太陽と月の潮汐によって重力が変動した影響を測ることができました。これは測地学や資源探査などにも応用できます。

――航法以外にも、応用が期待されている装置なのですね。基本的なことですが、原子が量子としての性質を発揮しているということをどのように測っているのでしょうか?

中川:原子が波のように振る舞って運動しているとき、最終的に原子がAとBのどちらの方向に行ったのかということは、あまりにも変化が小さいので目で見て位置で判別するということはできません。AまたはBの方向に進むときは、原子がエネルギーの低い状態と高い状態の2つに分かれているということなので、その違いを利用します。

レーザー光の周波数を少し変えて、Aの状態だけちょうど共鳴して光るようにしてやります。Aの状態では光る、Bの状態では光らない、そうして区別しているのです。最終的に Aの状態には原子がどれくらいの数あるのかということがこの光の量を測ればわかります。光の量が多い、光が強いということはそこにある原子の数が多いということです。この値から加速度や、ジャイロの場合は回転が求められるわけです。

1台の装置で4、5種類くらいのレーザーを瞬時作って、冷却にも使う、センシングにも使う複数の役割するレーザーを全部作り分けています。すごく性能の良い光を作らなくてはならないので、それで装置が大掛かりになりますね。

――これほど精密に重力の変化をとらえることができるなら、なんらかのヴィークルに搭載できる量子慣性センサーも可能なのでしょうか?

中川:ヴィークルにのせてジャイロで測るという実験は、もうすでに20年前からやってるはずなのですが、実はまだまだ地上では未だに全然が論文出てこないのですね。

以前に、既存のジャイロに比べて原子干渉計を用いたジャイロがどのくらいの性能で、どういう位置づけになるのか技術の調査研究を行ったことがあります。慣性航法で最も精密さを要求される、戦略グレードを実現できるジャイロ技術では、現在の光ファイバージャイロやリングレーザージャイロではもうそろそろ限界がきているといわれています。

それに対して原子ジャイロでは、スタンフォード大学のグループが2000年ごろに最初の実験を行ったものがいまだにトップレベル、最も性能が高いのです。当時その性能を見てみんな「これだったら」と期待したのですが、そこからまだ進展していないのです。

――原子ジャイロの性能向上を妨げているのはどんな課題なのでしょうか?

中川:何が問題かというと、実は大きさです。最低でも2mは原子を飛ばす必要があって、すると装置の大きさが3m程度は必要になります。実験室で据え置き型のジャイロだったらまだいいのですが、XYZの3軸も揃えるのはまず不可能ですよね。とてもヴィークルに搭載できるようなものではないのです。残念ながら小さくするということが原理的に一番のボトルネックになりました。

それでも性能はあるレベルまで達したわけですから、改良すれば同じ性能で小さくできるのではないかと期待されていて、フランスのパリ天文台のグループが縦方向に1mの大きさにすることができました。これは感度や性能は良いのですが、もう一つの技術的問題があって、速い動きが観測できないのです。動きの速い変動を測定したくても応答が遅くて10Hzぐらいだったかな……これもまだ慣性航法には使えませんでした。

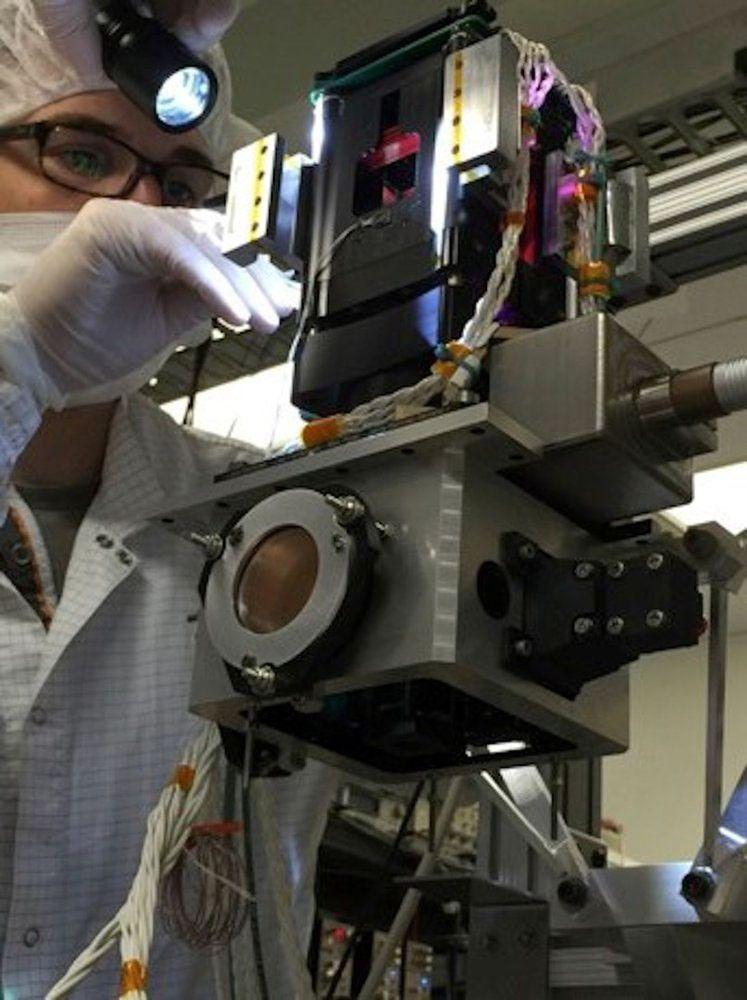

例えば潜水艦に搭載するとすれば、大きさが一番の制約になります。潜水艦の中に入れるには高さ1mでもおそらく難しく、50cmくらいが限界でしょう。元々はスタンフォード大学発のVector Atomicが宇宙で量子慣性センサーの実験を始めましたね。これは、本格的な3次元の慣性航法に使える3軸(XYZ軸)のジャイロになっています。

写真から推測すると、大きさが50cmとかなり小さいものをつくっているようです。コアの部分は10kgくらいでしょう。この程度のサイズになればようやく使えるようになるということなのでしょう。

――X-37Bに搭載された実証機ですね! すると、宇宙での研究開発は大きさの問題を解決できるのでしょうか?

中川:かならずしもそうではありません。宇宙で実験するメリットというのは、長い測定時間です。地上では重力で1秒間に4.9mも物が落ちてくるわけですから、これが装置を大きくする要因です。落下時間を長くすればするほど感度が上がるので、宇宙に持っていけばもっと長い時間、非常に精密な測定ができます。

また、宇宙は基本的には自由落下と同じ静かな環境で、振動の影響を受けずに測定できるからなのかという気がします。

原子干渉計の精度は高いけれども、ある程度は大きさが必要になる。あるいは宇宙ならば無重力に近いので、小さくても長い時間測定できるかもしれないですが、だとすれば実用化しても宇宙でなければ利用できないということになりかねません。

また大きくなると感度が上がるけれども、応答速度が遅くなってしまうというボトルネックもあります。もしかすると、長時間宇宙を航行するような目的ならば、応答速度が遅くてもよいといった利用ができるかもしれないですね。どこからが原子干渉計の「売り」なのかということを考える必要があります。

――さまざまな可能性がある中で、既存の技術よりもどうよくなるのかを考えていく必要があるのですね。試行錯誤も含めて研究開発ではどこが進んでいるのでしょうか?

中川:スタンフォード大学のグループなどは2010年ごろからベンチャー企業を起こして実用化を目指しています。同様にフランスのグループも同じように企業を設立しました。どちらかというと実用的な応用では海外のほうが進んでいます。

一方で、量子計測の中でも重力計の分野では、実用化に向けてさまざまな実験が進んでいます。欧州のグループは、重力計を用いて4か月にわたる火山活動の長期連続測定実験を行いました。この原子重力計の従来型との一番大きな違いは、長期連続向けに稼働部がないところです。従来のレーザー冷却型の干渉計は、装置の中を真空にしてガラスのコーナーキューブを持ち上げて落とすという方式でした。すると稼働部の部品交換が定期的に必要になって1か月程度しか連続運転ができなかったのです。原子重力計ならば、最終的に1年といった長期計測を目指しています。

中国は、自動車に搭載する広い範囲の重力マップ計測を進めています。振動の影響を減らすために時速7kmという徐行運転程度のスピードですが、詳細な重力マップを目指しています。この重力マップというのは、異なる意味で慣性航法の支援になるのですね。重力支援慣性航法と言われていて、あらかじめ重力マップを作って走行することで、位置決めの精度を上げることができます。もしかすると、量子慣性センサーよりこちらの方が先に実用化されるかもしれません。

原子干渉計を用いた量子慣性センサーは、応用として言われはじめてから何十年も経っていて、すぐに実用化できるものではないというのは本当です。ただ、原理的に絶対不可能だとか、そういうものでは全くない。そこで何かのブレイクスルーが現れる可能性があるとすれば、ひとつは宇宙というのがこれまでとは異なる方向に考えられる応用なかもしれないと思います。

おわりに

米欧で研究開発が先行する中で、量子技術を用いた航法装置の実現まではまだ時間がかかることが中川教授のお話から実感させられました。ですが、「原理的に絶対不可能だとか、そういうものでは全くない」という言葉の通り、ゴールの遠さよりもゴールが見えているという事実が米中欧の旺盛な研究開発のエンジンになっていると思えます。日本でも研究課題として浮上してきた宇宙の量子技術実現に向けて、厚い公的な支援もいっそう期待されます。