「サステイナブルに美味しいお肉を作る」測位とリモセンのコンビネーションが可能にする持続可能な放牧牛生産

美味しい和牛育成のために、衛星測位と地球観測衛星が取得する衛星データという2つの宇宙システムが用いられている実証事例を紹介します。

宇宙技術の利用先として、宙畑でもよく取り上げる衛星測位とリモセン(地球観測)。それぞれの技術を使った事例はよく聞きますが、両方とも使った事例を目にすることはなかなかありません。

今回は、リモセンと測位両方の技術を使って、持続可能な放牧牛生産にチャレンジしている取り組みについて、その経緯や衛星技術を使うメリット、見えてきた課題や今後の展望についてお伺いしました!

【今回お話を伺った人】

国立大学法人 鹿児島大学 後藤貴文教授

九州大学大学院農学研究院(家畜生産生態学)、准教授を経て、2017年5月より鹿児島大学学術研究院教授。2017年5月より九州大学客員教授。博士(農学)。日本産肉研究会副会長、家畜感染症学会会長、日本DOHaD学会代議員、肉用牛研究会評議員。専門は、大学牧場に務めた経緯から家畜生態機構学を基盤に、食肉科学、家畜栄養生理学、家畜管理学、家畜行動学およびICT畜産等、幅広く牛肉生産について研究し、九州大学ブランドビーフQBeefを開発した。それに関連して代謝プログラミングによるウシの体質制御、耕作放棄地放牧、ICT放牧牛マネッジメントおよびダイレクトマーケティングシステムの構築等をパッケージとした国土と植物資源をフル活用した新しい畜産システムの構築を目指す。

https://www.kagoshima-u.ac.jp/researcher/2018/06/post-33.html

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科神武直彦教授

1973年生まれ。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授。同大学院理工学研究科修了後、宇宙開発事業団(現宇宙航空研究開発機構・JAXA)入社。H-ⅡAロケットの研究開発と打ち上げ、人工衛星及び宇宙ステーションに関するNASAやESAなどとの国際連携プロジェクトに従事。2009年より慶應義塾大学に勤務。システムデザイン・マネジメントによる社会課題解決に関する研究に従事。宇宙システムを活用した数多くのプロジェクトを手がける。内閣府、経済産業省、総務省、文部科学省の各種委員をつとめる。著書に『いちばんやさしい衛星データビジネスの教本』(2022年、インプレス)など。

一般財団法人リモート・センシング技術センターソリューション事業第二部 向井田明さん

1993年RESTEC入社後、JAXA地球観測衛星、地球観測プラットフォーム技術衛星” みどり”及び”みどり2号”、陸域観測技術衛星”だいち”などの運用、データ解析 にたずさわる。特に”だいち”では東日本大震災をはじめとした災害に対応した。現在、地球観測衛星のデータ配布および新規事業開拓、ソリューション提供業務を担当。

https://www.restec.or.jp/index.html

サステイナブルに美味しいお肉を作りたい

――後藤先生が放牧牛を研究テーマにされた背景や課題を教えてください。

後藤:牛肉というのは日本の中のさまざまな課題、地方の問題と関係があります。

<輸入から国産への切り替えの必要性>

日本で私たちが普段食べている牛肉は6割が輸入です。その中で新興国がどんどん牛肉を買い始めていますから、今後は日本に入ってこなくなる可能性もあります。また、国内で育てている場合も、輸入する餌のコストは高騰しています。そこで、日本国内で、輸入餌に頼らず、持続可能で循環する形で牛が育てられないかと思っていました。

<牛舎の中で育てる超集約型畜産の限界>

今の畜産というのは、牛舎の中で餌のほとんどを海外から輸入する「加工型畜産」といわれる超集約型畜産です。高度成長期は輸入トウモロコシなどの餌も安かったですし、肉の生産量が少なかったのでそれでもよかったのですが、たくさん牛を飼うようになって糞尿がどんどん蓄積されるという問題が発生してきました。

本来ならばそれを堆肥化して、餌を育てる畑に還すという循環ができるはずですが、餌を輸入していると、もともとの畑はアメリカの広大なトウモロコシ畑ですから循環できない。山や海に捨てて、地下水を汚染するといった問題がでてきます。

さらに、1991年以降、輸入牛肉が多く入ってくるようになると、日本は海外の牛肉と差別化するために、霜降り肉を指向するようになりました。霜降り肉を育てるためには特定のレシピで作られた餌が必要となり、ますます循環が難しい「加工型畜産」に拍車がかかります。

そして、輸入の餌の価格が高騰し始めて、現在はロシアのウクライナ侵攻に関する問題で世界の穀物の需給バランスが崩れ、結果として餌が入ってこなくなって大変なことになっています。輸入に頼る畜産にはそういう問題があるのです。

しかも、霜降り肉というと昔は一部の農家さんしか生産できなかったのですが、現在ではもうレシピがありますから、全国的に誰でも、レシピを持っていれば農業高校の学生でもできます。すると輸出といってもマーケットで厳しい競争になってしまうわけです。

<農地の後継問題>

一方で、日本では若者が都市部に集まり地方が疲弊して、農業は後継されず、農地がどんどん荒れてきています。こういった問題も解決したいと考えました。

<超集約型畜産から持続可能な放牧へ>

そこで、検討したのが、牛が牧草を勝手に食べて育つ「放牧」でした。

牛は本来草で育つ動物です。特別な餌が無くても草を食べて自分の体を作っていくという非常に特殊でおもしろい機能を持っています。

日本にはたくさん草もあるし、狭いと言いながらも土地があるわけですから、それを使って、霜降り肉ではなく普段食べている赤身肉を生産できないかと、2000年ごろから研究対象を放牧に切り替えました。

日本では省力化の観点から肉用牛を放牧によって育てることはマイナーで、お肉になる牛はほとんど牛舎の中で育てています。

僕たちは、もっと和牛という肉質の優れた面白い牛を、放牧でうまく飼うことができないかと考えています。そうすることで、サステイナブルに、国土と環境を長期的に守りつつおいしいお肉をたくさん作りたいんです。

放牧の管理に衛星データや位置情報を使うワケ

――実際に、放牧に取り組んでみて見えてきた課題はありましたか。

<体質改善が必要>

後藤:放牧は牛が勝手に草を食べてくれるので牛も人間もハッピーかというと、なかなか太らない、肉質が良くならないという問題が出てきました。

哺乳期の母乳と牧草だけだとかなり栄養価が低くて成長が悪いので、体質改善が必要になってきます。やっていくと、最初にうまく栄養を高めて体の基盤を作れば、10か月以降はほぼ牧草だけで育てられてもビジネスベースにのる体重になることが分かりました。放牧だけだとちょっと栄養が足りないなと思われる場合は、少し飼料食べさせて、食肉として出荷すればビジネスになりうるということが分かったんです。

<広大な山での管理>

そこで、もっと太りやすい牛の体質の研究を始めわけですが、体質改善して山の中に牛を放すと、今度は広大な山に放したときに多くの牛をどうやって管理するかという問題が出てきたんですね。

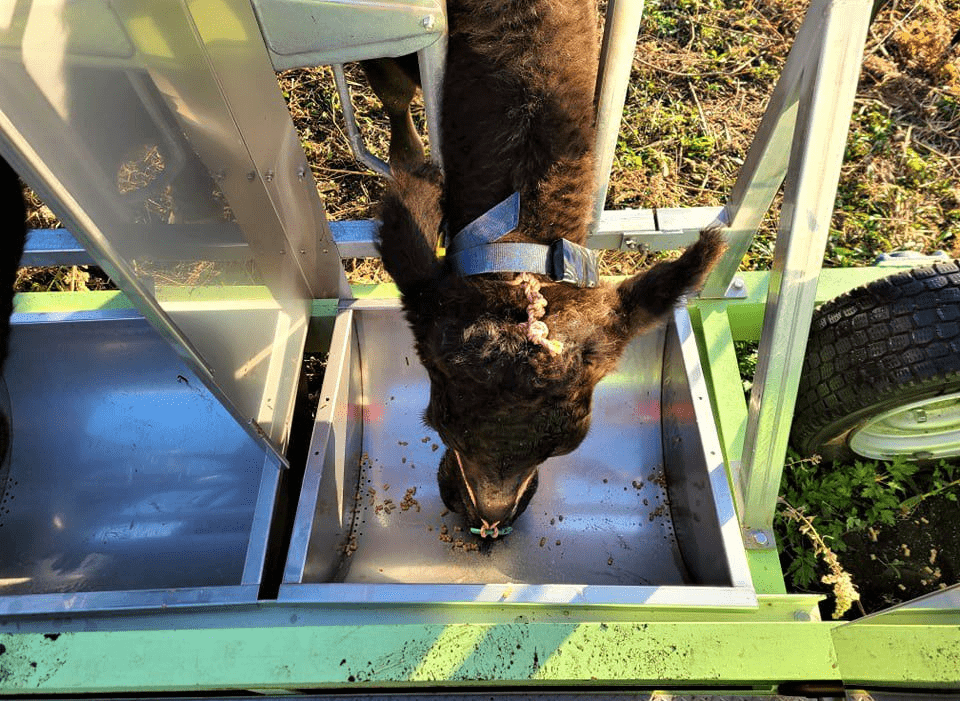

|

|

| 自動給餌機で餌を食べる牛たちを遠隔で見守る様子 https://www.kohtake.sdm.keio.ac.jp/research/project005/ |

今度は、牛一頭一頭を管理するために、IT企業と組んで、牛を少しの餌で呼び寄せる訓練をしておいて、簡単にスマートフォンで呼び寄せるという仕組みを作りました。これにより、牛を捕まえて餌をやることができるようになったのですが、牛が普段なにを食べていて、山の中や高原地帯の牧草はどんな状態で、どれだけ牛は運動して、どれだけの餌が必要なのかということがきちんとわからないとビジネスにはならないなあと実感するようになりました。

――そこで衛星データの出番ですね!きっかけはなんだったのでしょうか。

後藤:神武先生の論文を拝見する機会があって、ラグビー選手にセンサーつけて、グラウンドでのそれぞれの動きを把握する研究をされていて、「これは面白い!」と思いました。

放牧中、牛がどれだけ草を食べたのか、歩いたのかデータを取ることができれば、足りない分だけ餌をやるということができる、と瞬間的に思いました。

神武:このプロジェクトは、測位技術を使ってスポーツ選手をトラッキングすることでケガ予防や食事の改善、チームや選手の強化するという取り組みに興味を持っていただいたところから始まりました。

当時、本当に牛の研究は専門外だったので、「人のことはわかるんですけど、牛のことはわかりませんから、お力になれますか?」と言ったのを覚えています。

ラグビー日本代表大躍進の影の立役者!? 衛星データがスポーツをこんなに変えた!

――具体的にはどのような分担で進められたのでしょうか。

神武:放牧場所となる耕作放棄地の草を把握をして、牛がどれだけ食べたかを算出するとなると、リモートセンシングの専門的な知識が必要です。そこはやはりRESTECさんのようなご専門の皆さんに加わっていたことがすごく力になると思い、私からRESTECさんにお願いしました。

RESTEC向井田:神武先生からのお声がけですから、まさに二つ返事で、チャレンジングなこと、面白そうなことはぜひやりましょうとなりました。

何がチャレンジかというと、衛星利用には通信・測位(GNSS)・リモートセンシングと3つのカテゴリがあって、日本は準天頂衛星という測位衛星も、リモセン衛星も持っている。この二つをうまい具合に融合させて利用できないのか、というのは長年の課題なんです。

ただ、突き詰めれば突き詰めるほど、測位技術で捉えられる人の動きとその周辺環境の変化といった時空間のスケールと、リモセンで捉えられる時空間のスケールは、特に撮像タイミングなどの問題で、どうしてもフィットしないというところがありました。

僕らも歯痒いものを感じていた中で、牛の行動は測位衛星で、牛たちが食べている植物の変化はリモセンで、という利用ならば「これはぴたっと合う!」と感じました。特にリモセン側が、比較的枯れた技術で指標化できるので、これは頑張りどころだろうと思いました。

――確かに、測位衛星と地球観測衛星を組み合わせた事例というのは宙畑でも今回が初めてですし、日本でもあまり聞かないですね

やってみて見えてきた成果と課題

――初めての取り組みが今年3年目に入ったということですが、これまでどのような成果を達成されたのでしょうか。

後藤:牛の行動を測位技術で、草地はリモセンで把握した上で、そのデータを開発してきた自動給餌機に入れ込んで、牛に餌を与える、というのが大きなコンセプトです。1、2年目はまず、測位とリモセンを別々にして、技術的基盤を作りました。

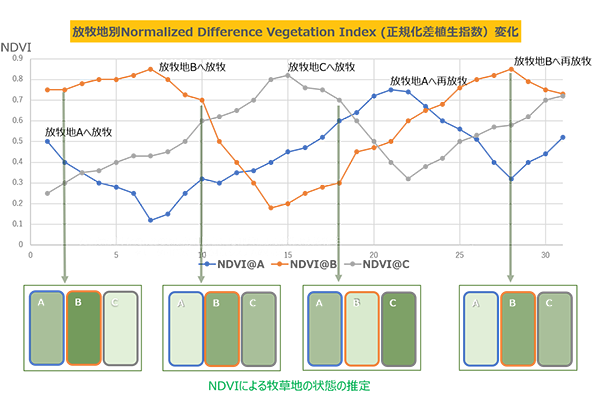

Credit : RESTEC Source : https://www.restec.or.jp/service/agriculture/index.html

1年目は、リモセン側の基盤作りを行いました。まずは狭いエリアでモデルを作るという意味で、牧草地の季節変化や牧草の量との関係の洗い出しを進めました。

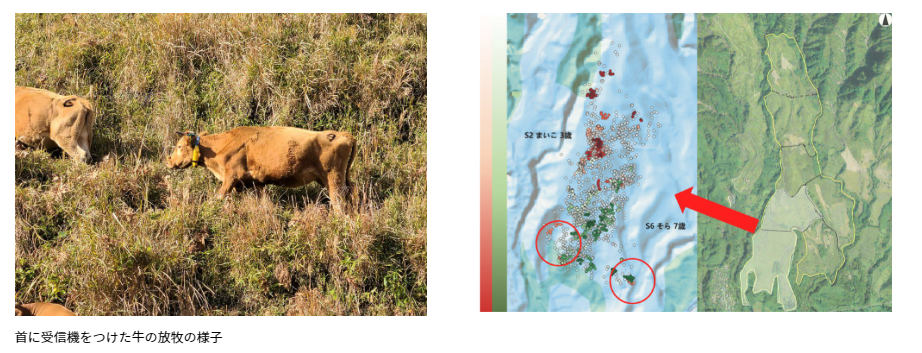

2年目は衛星測位(GNSS)です。熊本県の阿蘇で、70ヘクタールという広大な面積でモニタリングに挑戦しました。牛に首輪をつけて2週間ぐらいの期間での牛のモニタリングをしました。バッテリーの問題さえ解決すれば、測位のデータでもとれる段階まできています。

3年目はこうした要素を集約して、理想のモデルを作りたいなと思っています。

――実証で出てきたメリット、良い点はどんなところがありますか?

後藤:これまで、牧草地の具合というのは農家さんが目視かつ交代で、「そろそろ放牧地を移動しようか」と判断されていました。

南阿蘇では、今はかなり牛が少なくなっていて、約100頭だった牛が40頭ほどしか放されてないのでそれでも可能ですが、阿蘇のように起伏があるところで全体を見渡して判断するのは大変で、もっと放牧牛を増やさないと本当はもったいないことにはなっているだろうと思われます。

牛が増えても、小さく区切ってテンポよく牧草地をローテーションしていくとか、そういうことをすれば牧草の美味しいところだけを牛が採食しながら移動して、土地の利用性をうまく高めていくということが衛星リモセンの技術によって可能になるのではないかなと思います。

神武先生が牛に装着した測位センサーは非常に評判がよくて、南阿蘇では「全頭につけたい」という意見がありましたね。市販の2~3万円のセンサーをベースにしていて、現在はバッテリーが2~3週間程度ですからもう少しそこを伸ばしたいところです。実は、牛がいなくなってしまうと放牧区20~30ヘクタールほどの土地を皆で探しに行かなくてはならないので、非常に農家さんにとってはしんどいのですよね。

特に、お母さん牛の分娩のときですね。一頭だけ群れを離れてちょっと隠れて分娩するのですが、生まれたばかりの仔牛が溝にはまって起き上がれなることがあると、母牛もどうすることもできずに仔牛はそのままミルクも飲めずに死んでしまいます。牛の妊娠期間は10カ月ですから、やっと生まれてきた仔牛が死んでしまうと10カ月分の収入がなくなってしまうという非常に大きな痛手です。そのリスクを減らせるという意味でも、測位センサーの導入に意味がありました。

――逆に見えてきた課題はありますか?

向井田:衛星目線で言うと阿蘇の草原はわりと草丈が長いというのがあります。枯れ草でも1mぐらいはあって、あまり伸び過ぎてしまうと衛星データで区別がつきにくくなりますね。とはいいつつも、ある程度の草の量と衛星データの相関はとれてるかなと思っています。

神武:測位の方では、牛の普段の行動の中からいかに適切な情報を抜き出して、取得するかというところがチャレンジですね。僕らがまだ牛をセンシングするのになれていないのもあって、牛がセンサーを壊してしまってうまくデータを取れないっていうところもあります。餌を食べるときになにかに触れたりして壊れてしまったり、かといってあんまり頑丈にしてしまうと牛にとってはジャマですし。そこのバランスと運用のしやすさを考えないといけないなと。もう牛をがんじがらめにして重厚なセンサーをつければデータが取れますが、それは本末転倒ですよね(笑)。

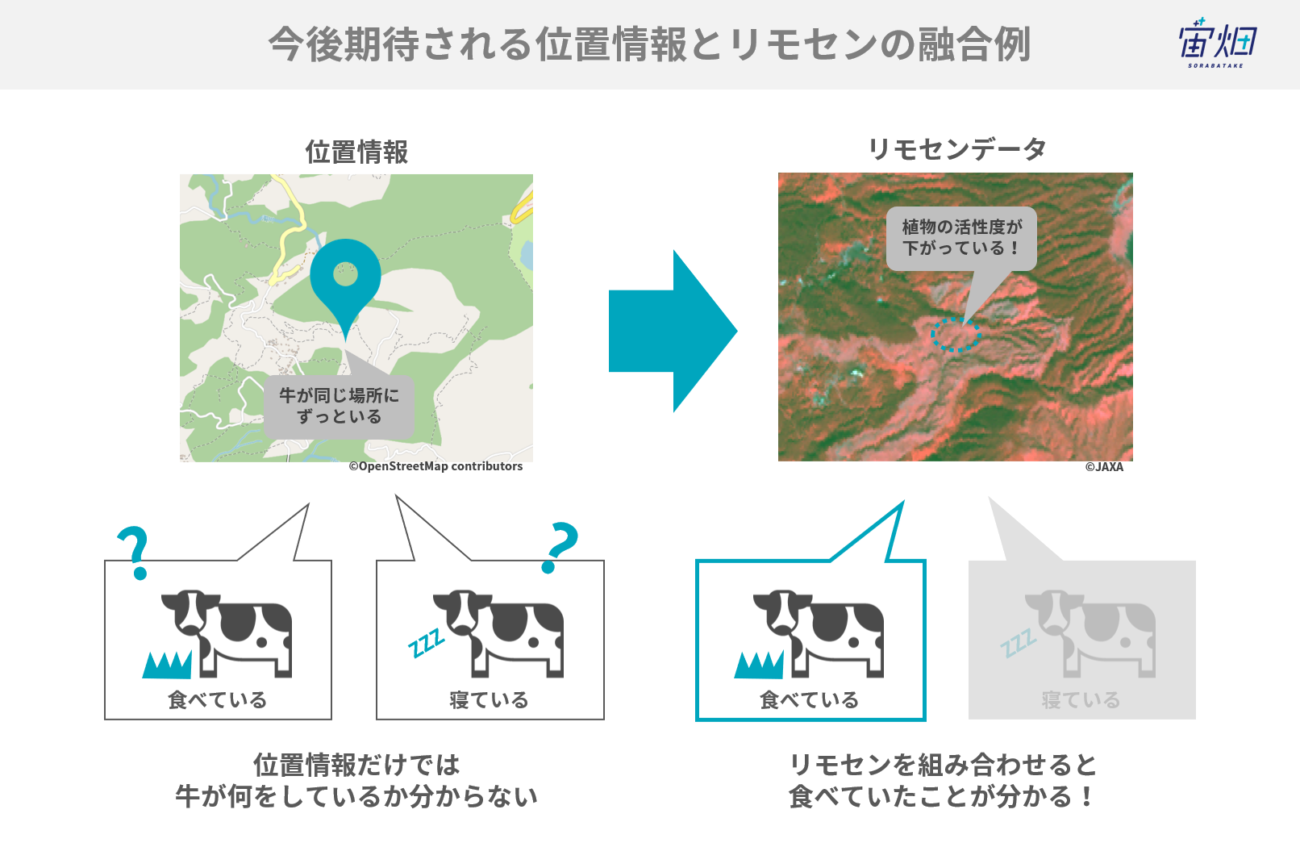

向井田:課題というか今後もっと面白くなってくるんだろうなという期待なんですけども、測位で牛をトラッキングして、牛が滞留しているときと動き回っている行動が出てきたとします。では滞留しているところで牛は寝ているのか、それとも草を食べているのか? という行動の分析がリモセンで可能になるのかなと思っています。リモセンで見た植物の活性度の値が下がってくれば、「食べていたんだな」と行動の理由付けができます。

その反対もいえて、植物活性度の値が下がっているのに、全然そこには牛がいなかったなら、これは単純に草が枯れてしまったってことですよね。そういう理由づけを測位とリモセンで相互に突き合わせていくことができます。もうすぐ結果として証明されるところまできていますし、今後、さまざまな展開ができそうです。

今後の展望

――ビジネスの話もお伺いできればと思います。本システムに必要な費用と得られる効果のバランスはどうでしょうか?

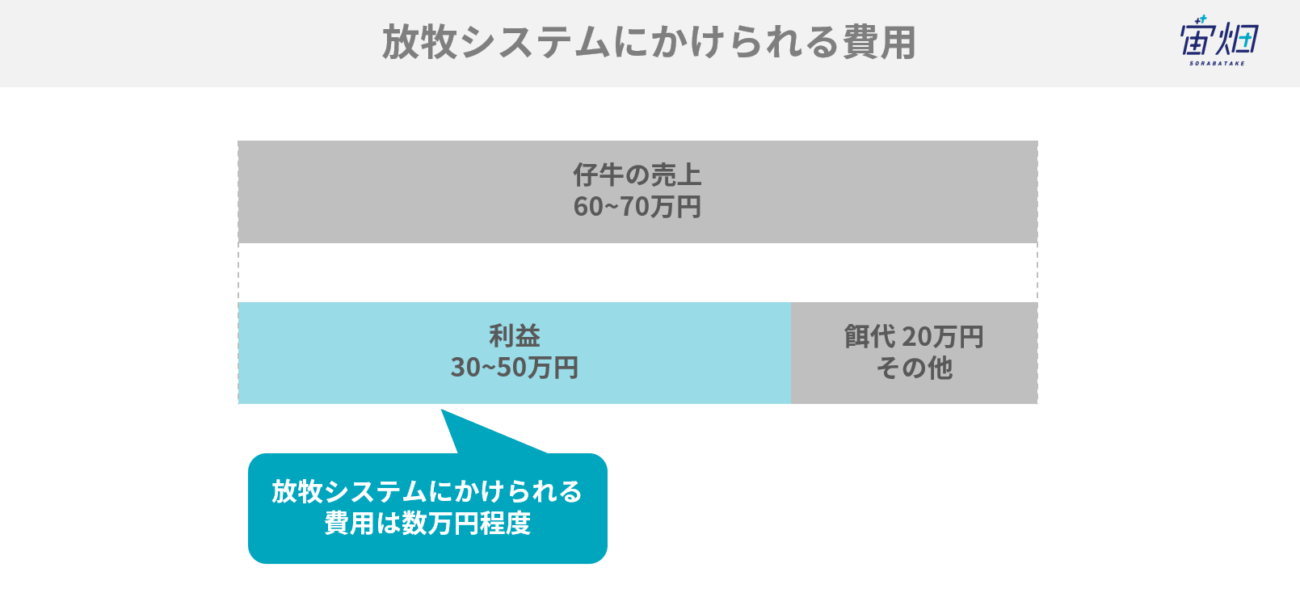

後藤:まず肉牛から得られる収入ですが、母牛に産ませた仔牛を10カ月くらいで市場に出して売るとだいたい50~80万円になります。肉になるまで育てるのに30カ月ぐらいで100~150万円程度ですね。

そういう営みの中でかけられるコストとなると、放牧で上手くやっているところは餌代が20万円程度です。実際にはそこに人件費もかかりますが、仔牛が60~70万円で売れたとすれば餌代とその他の手続きにかかる費用を引いて、30~50万程度の利益になります。すると、放牧のシステムに一頭あたり数万円程度はかけられるかな、という計算ができると思っています。

ただ、現在は特注でシステムを作っている段階ですからもっとかかります。お金かければかけるほど良いものできますが、衛星の画像も結構費用がかかるので、みんなで使う、農家の組合を作って一人あたりの費用を下げていくよう考えないといけないと思いますね。

――今後、3年の実証を進めて放牧牛生産につなげた後は、どのように展開されていくのでしょうか?

神武:牛をみんなで探しに行く話がありましたが、同じ技術は高齢者が行方不明になった場合にも利用できるわけです。もう少し俯瞰的に見ると、さまざまなところに技術があるしマーケットも広がっている。どこかで気合を入れて事業化することで、日本のみならず世界の需要も取り込めるかもしれない。そのために押さえるべき技術をちゃんと押さえようと取り組んでいます。

私たちの役割は、衛星測位やリモセンのみならず、「この目的に対して何が課題で、それに対してどういうものが必要か」ということを見極めることです。複数の要素を組み合わせて価値を生み出すシステムデザインの考え方です。その大きな要素が測位であり、リモセンであるわけですが、一方で全てを衛星や宇宙技術で賄わなくてもいいわけですよね。場合によっては地上のセンサーや技術が役立つかもしれない。それを理解をするということをこの2年間進めています。

一種の暗黙知といいますか、地域にあってもなかなか伝わらない知見を技術やデータを使うことでいかに形式知にするか、裏付けをそのデータによって明らかにするところに意味があるのかなと思っています。まずは暗黙知をできるだけ理解しないといけないし、それを現場で理解されているのが後藤先生たちなのだと思っています。

向井田:形式化というのは、私達の立場で言うとシステム化、共通で使えるツールをどう作るかというデザインの部分だと思うんですよね。今回は測位やリモセンを使って牛をモニタリングする手法を確立したいというテーマがあって、そのとき農家の方が「こういう状態であれば、こういう対応ができるな」「こういう状況であれば、ここをこうチューニングしよう」とこれまで苦労されていた部分を少しでも楽に可視化できるように。

後藤:農業というのは、地域特有の気候や植生も異なっていて、それぞれを熟知した方がおられます。阿蘇は阿蘇、北海道は北海道だし、富士山のふもとは富士山のふもとであるわけですが、そこで必要なパラメーターや情報の取り方ならばパターン化、形式知化が可能だと思っています。これまでの知見を生かして、こう組み合わせれば、必要なデータが出てくる、というように新しく入ってきた方にも判断材料にできる解決ツールのような、そうしたものを構築できればいいなと思いますね。