3Dプリンター、水推進、衛星間光通信……宇宙ビジネスを変革する要素技術7選

今後の宇宙ビジネスに変革をもたらしうる最新の要素技術を7つピックアップして紹介します。

宇宙ビジネスは常に新しい技術を取り入れながら進化します。

そして、急激に加速する宇宙ビジネスの中で、新たな課題が生まれ、そういった課題を解決するために、技術開発はさらに加速するということを繰り返しています。

そこで今回は、今後の宇宙ビジネスに変革をもたらしうる最新の要素技術を7つピックアップして紹介します。

今回選定した基準は大きく2つです。

・現状の宇宙ビジネスが抱える課題を解決し、業界全体が変わりうるかどうか

・宇宙開発の中でも、より影響範囲が広いと考えられるもの(例えば地球観測衛星だけ、測位衛星だけなど特定の範囲に限ったことではないなど)

としています。

これらの基準を元に、筆者と宙畑編集部の独断と偏見と投票によってピックアップした7つの技術を紹介します。今回選ばれている技術は、宇宙空間だけでの利用にとどまらず、今後私たちの身の回りの製品で実用されうる技術まで含まれています。

今回紹介する7つの要素技術は技術成熟度に差があるので、それらを「1. 本格実用目前」「2. 実証段階」「3. 実験段階」の3つに分けて紹介していきます。より実現性が高く、実用までの時間が短いと見込まれる技術から紹介していくので、読みながら未来の宇宙開発を感じていただければと思います。

なお、今回の記事では使いませんが、各国の宇宙では技術成熟度(TRL;Technology Readiness Level)の基準を定義しています。興味のある方はぜひ調べてみてください。

◆JAXA 技術成熟度(TRL)運用ガイドライン

https://ssl.tksc.jaxa.jp/isas-rev/koubo-support-pages/kogata2019/document/BDB-06005C.pdf

1.本格実用目前

・グリーンプロペラント

・3Dプリント技術

・オンボード解析技術

・衛星間光通信

2.実証段階

・フォーメーションフライト

①新しい推進機・推進剤(グリーンプロペラント)

人工衛星・探査機における推進機・推進剤の役割

数多くの人工衛星や探査機には「推進機(スラスタ)」と呼ばれる機器を搭載しています。推進機とはその名の通り、衛星や探査機の位置を移動させるための機器です。衛星は推進機を使って、軌道や姿勢を維持して運用寿命を長引かせたり、役目を終えた衛星が新たに来る衛星の邪魔にならないように軌道を離脱させたりします。

今後の人工衛星開発で無視できない要素の一つに「推進剤の改善」が挙げられいます。

最近では多くの宇宙衛星スタートアップの参入により、超小型人工衛星の製造・打ち上げコストが下がり、複数の低軌道衛星でコンステレーションを組む手法が現実味を帯びつつあります。

超小型衛星の市場が拡大している一方で、ほとんどの衛星は推進機を搭載していないという現状があります。従来推進剤として使用されてきた「ヒドラジン」は毒性が強く、温度管理も難しいため、超小型衛星の中で取り扱うには煩雑過ぎるためです。

結果として、超小型衛星は自ら軌道を維持して運用寿命を長引かせたり、軌道を離脱させたりすることができず、運用上の制約となっていました。

そこで毒性や温度管理などの課題を解決し、超小型衛星への搭載へのハードルを下げる推進系「グリーンプロペラント」に注目が集まっています。

既に実証実験が行われ注目されている推進系の一つが、JAXAが開発を進める「グリーンプロペラント推進系(GPRCS)」です。この推進系は、「JAXA革新的衛星技術実証プログラム小型実証衛星1号機」のミッション機器として採択され、2019年には軌道上に実証実験に成功しています。推進剤には、毒性が低く温度管理が容易(凝固点がヒドラジンが2 ℃に対して-68 ℃)な硝酸アンモニウムが採用されています。

他にも、実証実験がされたNASAの「Green Propellant Infusion Mission (GPIM)」もあります。推進剤には硝酸ヒドロキシルアンモニウムと酸化剤の混合燃料が使用され、こちらも毒性が低く凝固点が-22℃とこちらも温度管理が容易な材料となっています。

このように、既に実証実験が完了しているミッションも出てきているなど、「グリーンプロペラント」全体に注目が集まっています。

また、グリーンプロペラント技術の一つに水推進技術があります。日本の宇宙ベンチャーでは、Pale Blue社が開発を手がけています。

水推進技術を推し進めるPale Blue社

水推進技術とは、水を推進剤とするスラスタです。

Pale Blue社では、水レジストスラスタと呼ばれる水蒸気式のものと、水イオンスラスタという水プラズマ式のスラスタを開発しています。さらに、その両者のハイブリッドのスラスタも開発しています。

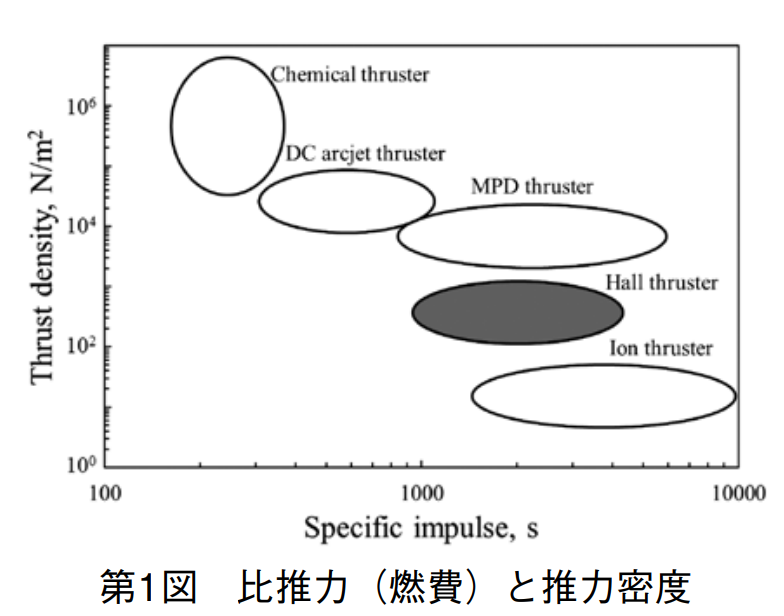

水イオンスラスタと水レジストスラスタの推力を比べてみましょう。水イオンスラスタの推力が500〜1,000 μN(N : ニュートン)と、水レジストスラスタの183〜554 μNに比べて大きいことが特徴です。

具体的な性能の数値を見てみましょう。

・ロケットの燃費「比推力」

スラスタの性能の指標となるのは「比推力」です。比推力はロケットの燃費を表す指標で、大きければ大きいほど燃費が良いことを示し、単位は秒です。

この比推力という指標で、性能の比較をしていきます

これまでのヒドラジンを利用した化学推進の比推力は300秒であり、燃費が良くはやぶさ2にも採用されているイオンエンジンは1,000秒~10,000秒です。

これに対し、Pale Blue社が開発を進める水レジストスラスタの比推力は70秒、水イオンスラスタは460〜1,452秒と、従来の化学推進系と比較して比推力は高くなっています。水イオンスラスタは、今後開発を重ねて最大1,987秒まで改善される予定となっていることにも注目です。

このように、安全性の高い推進剤に変わったからといって、必ずしも性能が劣るわけではない点にも目を向けておきましょう。推力と比推力それぞれに強みを持つ2つのスラスタを開発しているPale Blue。これらのバランスを見て、双方の強みを取り入れることができるハイブリッド型も提案されており、人工衛星への搭載の幅は広くなっています。これらから、Pale Blue社の提供する水推進は今後の宇宙開発を支えるだけのポテンシャルが十分にあると言えるのではないでしょうか。

参考文献

【株式会社Pale Blue】の水を推進剤とした超小型統合推進システム、JAXAの革新的衛星技術実証3号機に搭載する実証テーマに選定(株式会社Pale Blue、2020年5月29日)

超小型衛星用推進機を開発する東大発ベンチャーPale Blueが研究開発型スタートアップを支援する助成金のNEDO STSに採択(株式会社Pale Blue、2021年4月1日)

東大発・水で衛星を移動させる推進機開発Pale Blue、約7,000万円をシード調達——米小型衛星メーカーと合意書締結(BRIDGE、2020年10月21日)

Water Resistojet Thruster(Pale Blue)

小型イオン推進システムの宇宙作動実証に成功 ~100 kg以下の小型衛星における世界初のイオンスラスタ作動~(東京大学、平成26年12月5日)

グリーンな衛星推進系へ-低毒性推進薬を用いたスラスタおよび推進系の開発(三菱重工技報、2019)

グリーンプロペラント推進系((一財)宇宙システム開発利用推進機構、2020)

革新的衛星技術実証1号機小型実証衛星1号機(RAPIS-1)の成果について(宇宙航空研究開発機構、2020年7月21日)

②3Dプリント技術

宇宙開発で、無視できない先端技術といえばやはり3Dプリント技術です。

宇宙特有の少量多品種で複雑な形状の部品への適用

一般的な工業製品は、金型を使った大規模な生産ラインでの大量生産によって、部品を安価に製造できるようになっています。

一方で、ロケットや人工衛星は、大量生産には向かない少量多品種の部品が必要になり、金型など生産ラインを確立することが非効率で、割高な製造コストがかかっていました。3Dプリント技術を使えば、生産ラインを作る必要がなく、複雑な形状の少量多品種の製造に対応することができるのです。

これまでは、宇宙空間の放射線や過酷な温度環境などに耐えられる3Dプリンターの材料がなく、宇宙分野での導入があまり進んできませんでしたが、近年では3Dプリンターで使える素材の開発が進み、チタンやステンレスなどの金属を用いた3Dプリントができるようになってきています。

このような技術発展に伴って、ロケットエンジンに必要な耐熱性を有した素材や、有人探査に使われるローバーなどの高い安全性が必要な素材にも対応できることから、宇宙分野への3Dプリント技術の導入は加速していくものと考えられます。

導入事例:ロケット分野での適用が進む

このような流れを受けて、NASAやESA(欧州宇宙機構)、中国などの国の研究機関がこぞって3Dプリント技術の開発に取り組んでいます。

民間企業ではSpaceXやボーイング社がすでに、ロケットや航空機の中に数100個もの3Dプリンターで作成した部品を使用しているようです。

また、Relativity Space社は、世界最大級の3Dプリンターにより、エンジンタンクを始めロケットの胴体を製造しています。当初は、部品単位で注目されていた3Dプリント技術も、すでにロケットのエンジンタンクを製造するまでに成長しました。同社の3Dプリンターで作成されたTerranロケットは、2021年打ち上げを予定しています。

同社がロケットのエンジン部分を作るのにかかる時間はわずか15日!通常のロケットエンジンの製造には半年近くかかることに比べたら、3Dプリントがどれだけ恩恵をもたらしているかは明らかです。

さらには、ロケットの全部品数は、一般的なロケットで約6万個に対して、Terranはわずか730個。接続に必要な部品や、部品同士の噛み合わせの問題が発生しないというアドバンテージは素晴らしいの一言ですね。

宇宙空間での3Dプリント技術

ここまでは、宇宙空間に持って行く物の「地上」での製造に対して3Dプリント技術を適用する例をご紹介しました。しかし、3Dプリント技術の適用はそれだけに留まりません。「宇宙空間」で3Dプリント技術を用いる検討が進められています。

衛星や宇宙機などの軌道投入には莫大な費用がかかり、体積・質量が大きくなればなるほど、その費用も大きくなります。例えば、SpaceXのロケットが宇宙への輸送コストを大幅に削減した現在でも、ISSに物資を運ぶ時の1 kgあたりの費用は約30万円程度と言われています。ISSは少し条件が特殊ですが、例えば低軌道への衛星の運搬であれば、ある企業が提供するサービスの場合、1kgあたり約67万円程度になります。加えて、ロケットの貨物室には大きさの制限があり、大きさの制限で搭載できないものもあります。

そのような状況の中で、もしかしたら必要になるかもしれないものを全て宇宙に持って行くのは非効率です。そこで、材料だけを宇宙へ持って行き、必要になったタイミングで必要なものを必要な分だけ宇宙空間で作ればいいというのが、宇宙空間での3Dプリント技術のアイデアです。ロケットの振動に耐える必要がないため、地上からは輸送できないほど大型の構造物であっても、軌道上では製造することも可能になります。

宇宙空間での3Dプリントを実現させた代表的な企業はMade In Space社です。Made In Space社は、2014年にはNASAと共同でISSに3Dプリンターを輸送し、リモートで工具の製造を成功させたことや、さらに2019年に、NASAと軌道上で小型衛星の電源システムを構築するArchinautプロジェクトの契約を締結したことなどで注目されています。

このように宇宙空間での3Dプリント技術は実用段階に入っています。

今後は月の砂を材料とした3Dプリント技術による月面基地の建設など、現地の材料を使うことで材料の輸送すら必要としない「地産地消」的な考え方で製造が進んでいく未来も示唆されています。

参考文献

3D Printing in Space: 10+ Projects to Watch in 2021(ALL3DP)

イーロン・マスクのスペースXは何がスゴイ? 民間有人宇宙飛行の快挙達成できた理由(ビジネス+IT、2020/07/03)

3Dプリンターが変える 航空宇宙産業のものづくり(日本経済新聞、2020年12月21日)

航空宇宙規格の金属材料で金属3Dプリント(株式会社J・3D)

③オンボード解析技術

人工衛星の中で、データ解析を行ったり、自身の次のアクションを決めたりする「オンボード解析技術」にも注目が集まっています。従来の人工衛星は、地上との通信によって地上にいる運用者が衛星の運用内容を決定します。

しかし、その通信は常に繋がるものではなく、固定の地上局の上を通過するときのみの限られた時間となってしまいます。これによって、地上で何か異常事態を見つけたらそれを自動で追尾するような観測方法や、柔軟性の高い動きは制限されてきました。

さらには、人工衛星が取得した大規模なデータは、地上に伝送するのに時間や容量がかかることから、その解決方法が模索されていました。そこで注目を集めているのがオンボード解析技術です。

イマイチぴんとこない部分もあると思うので、公表されている実装予定のオンボード解析の事例を紹介します。

・事例①:合成開口レーダー(SAR)のオンボード処理

まずは合成開口レーダのオンボード処理です(合成開口レーダについては詳しくはこちらの記事をご覧ください:合成開口レーダ(SAR)のキホン~事例、分かること、センサ、衛星、波長~)。合成開口レーダとは、人工衛星から電磁波を地上に向けて放射し、その跳ね返ってきたデータから地上の状態や形状を推測できるものです。

これによって、船舶などの位置が分かるなど、これまで正確に得ることができなかった情報を宇宙から得ることができます。しかし、反射してきたレーダの情報は非常に大容量になります。例えるなら、写真のrawデータが大量に蓄積されているような状態です。

出来る限り多くの地上観測を行いたい一方で、地上に伝送できるデータ容量に限りがあることがネックでした。そこで、レーダの反射波データを人工衛星上で解析し、画像データにして地上に輸送する手段が開発され始めました。

合成開口レーダを用いると、海の上にいる船舶などを検出することも可能です。海という広大な範囲を探査する性質上、船舶が検出されなさそうな範囲については、単なる海の写真であった場合使い道がないため、撮影を行わないこともありました。これもデータ量が限られていることが大きな要因です。

しかし、人工衛星の軌道上で撮影した画像から船舶の検出を自動で実施し、必要な情報だけを残すことができれば、データレコーダ内の容量圧縮や地上への伝送を早めることができるようになります。これによって、今まで見逃されてきた違法漁船の検出などもできる可能性があることからも注目度が高まっています。

合成開口レーダの製造や技術支援をするアルウェットテクノロジー株式会社が、JAXAと提携したことなど、オンボード解析技術には注目が集まっています。

・事例②:山火事のリアルタイム検知

ドイツの宇宙ベンチャーOroraTech社が開発している、オンボード開発技術も注目されています。OroraTech社が提供するのは、人工衛星から地球を高性能赤外線カメラで観測し、山火事をリアルタイムで検知するというサービスです。地球を観測し、それらのデータを人工衛星上で解析、山火事を発見したらアラートを発令するまでの一連の動作がオンボード解析によって実現します。

・事例③:雲のかかったデータの排除

欧州宇宙機関が打ち上げたφ-sat(ファイサット)もオンボード解析が搭載されていることで有名です。地球観測用の小型人工衛星ファイサットのミッションは、搭載したAIによって地球観測を阻害する雲を判別し、雲に覆われて使えないデータを排除することです。

これによって研究者のデータ判別の時間や運用コストの削減が実現されました。今後もこのようなオンボード解析技術の発展によって、人工衛星に与えられる仕事の幅が広がっていく点に注目していきましょう。

参考文献

合成開口レーダ(SAR)データを軌道上で画像化する装置の共同開発成果について(Tii技術情報、2020年02月26日 )

OroraTechがSpireのキューブサットにセンサーを搭載する契約を締結(宙畑)

④衛星間光通信

人工衛星の運用が劇的に変化する「衛星間光通信」を紹介します。文字通り、人工衛星と人工衛星を光通信で繋ぐという、宇宙のインフラに一石を投じる最新技術です。

人工衛星の通信の課題

■通信衛星

通信衛星は従来、静止軌道と呼ばれる高度3万6000kmの軌道に衛星を投入されてきました。

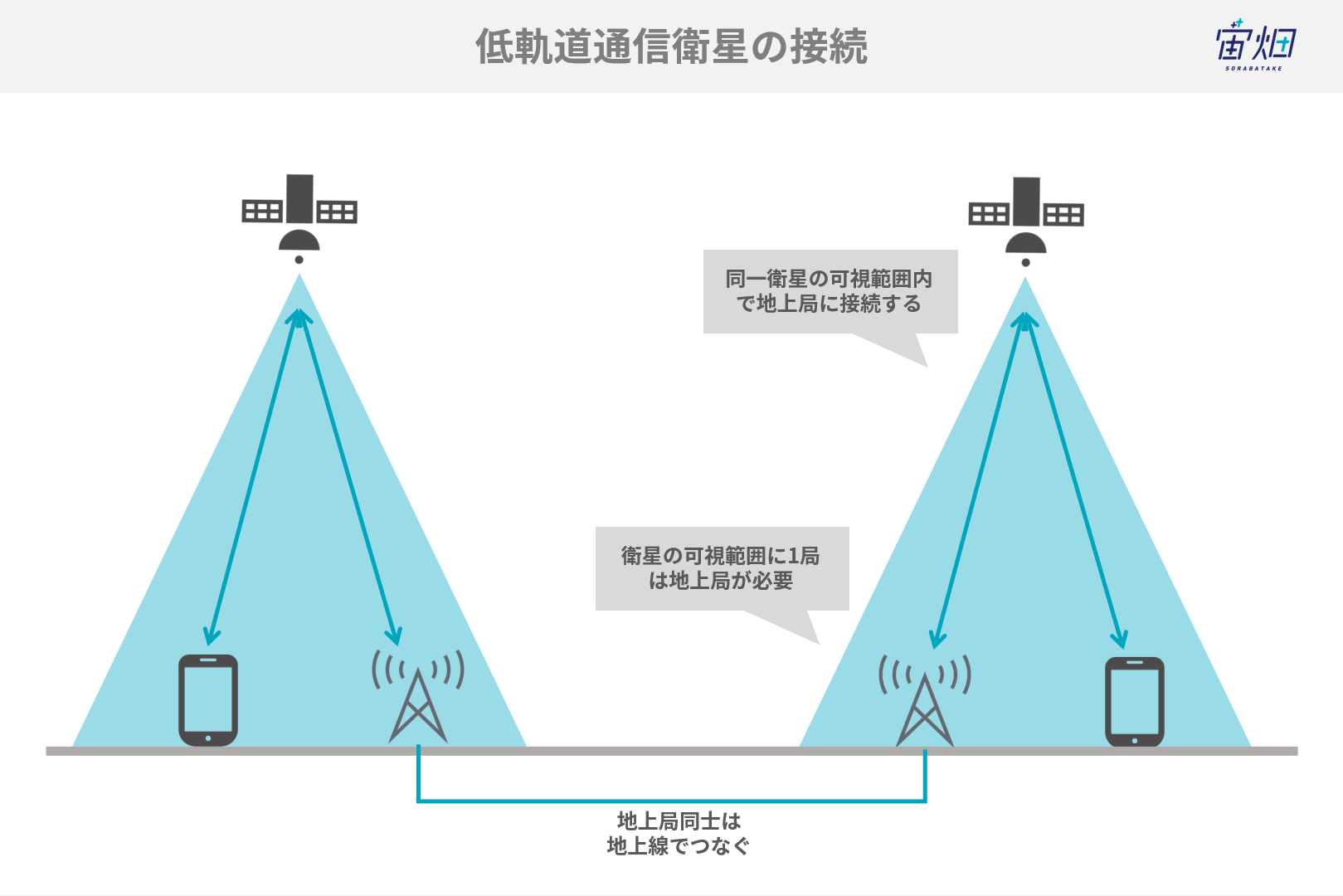

しかし、静止軌道が赤道上の軌道のため、高緯度地方をカバーしきれないことや、距離が遠いために遅延が大きいことが課題となっており、近年では低軌道に通信衛星を多数投入し、カバーエリアが広く、遅延の小さい通信サービスの提供が試みられています。

通信衛星の軌道が低くなると、1機でカバーできる範囲が狭くなるため、世界中の通信とつなぐためには、地上の回線にどこかで下ろす必要がありますが、今度はそれだけ地上局が必要ということになってしまいます。また、海上では地上におろすことができません。

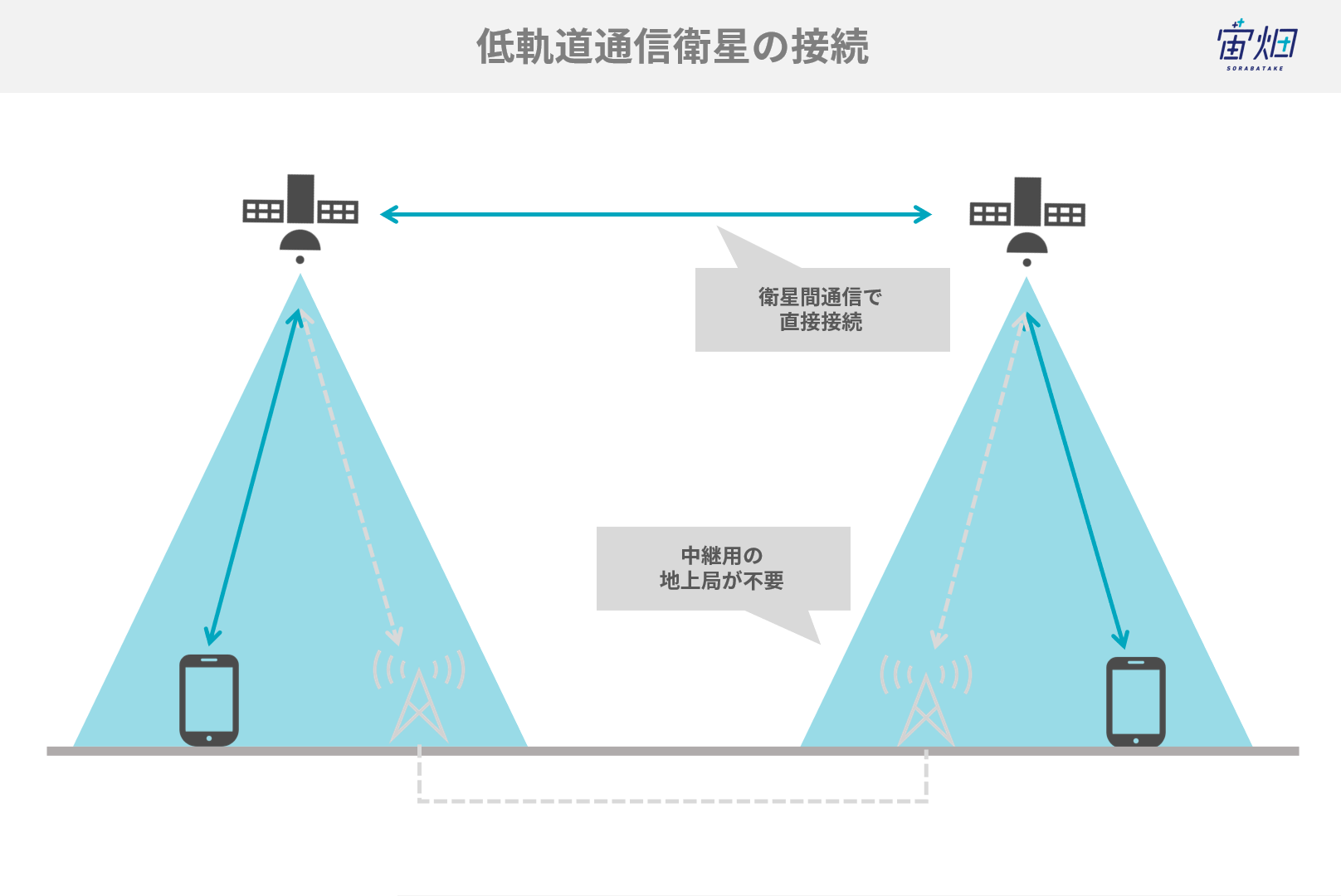

そこで、通信衛星同士で通信を行う必要が出てきます。

■地球観測衛星

地球観測衛星の場合、撮影した観測データを如何に速く地上へ伝送するかがポイントになります。

例えば地球低軌道と呼ばれる高度500〜1000kmを回る人工衛星は、90〜100分ほどで地球を一周する間に、一つの地上局で通信することができる時間はわずか10分程度です。

残りの80分で撮影したデータは、地上局の上空に来るまでデータを伝送することはできません。

そこで、地球観測衛星から、データを中継する衛星を介することで、リアルタイムに近い形でデータを伝送しています。

通信衛星と地球観測衛星どちらの場合も、衛星間の通信はこれまで電波を使っていることがほとんどでしたが、回線の速度が遅いという問題がありました。例えば、地球観測衛星群を運用するCapella Space社が中継衛星を用いて行った実験の速度はわずか200kbpsと遅く、さらに通信速度を上げるために光を用いた通信が行われています。これが「衛星間光通信」です。

適用事例

・光衛星間通信システム(LUCAS)

地球観測衛星と中継衛星間光通信の代表例として、JAXAとNICTが開発し2020年11月に打ち上げられた光衛星間通信システム(LUCAS)があります。

JAXAが2002年に打ち上げた中継衛星「こだま」の通信速度は280Mbpsであったのに対し、LUCASではその7倍以上のスピードとなる1.8 Gbpsの通信速度を実現させる見込みです。私たちが普段地上で使用している光通信の速度は平均的に1 Gbpsであり、それを超える速度での通信を宇宙空間で行うことになります。

・WarpHub InterSat/ワープスペース

日本の株式会社ワープスペースが衛星間光通信を用いた宇宙インフラの構築を目指して動いています。

「WarpHub InterSat」と呼ばれるこのプロジェクトは、600〜1,000 kmの軌道を周回する地球観測衛星が地上との通信が常時可能になるよう、中継衛星を配備するものです。

ワープスペース社が狙う地球観測衛星の市場規模はすでに2兆円を超えており、年15%強の急成長市場となっています。

同社は通信インフラを整備することで、地球観測データのビッグデータ化の促進を目指しています。ワープスペース社のビジネスモデルは、地球観測衛星に対して光通信が可能な人工衛星を配備し、、それに対する通信料を要求するもので、2022年までの実現を目指しています。

2021年4月にはサッカーの本田圭佑選手率いるKSK Angel Fund LLC、SMBCベンチャーキャピタル産学連携2号投資事業有限責任組合などから、4億円に資金調達を行うなど、今後の衛星間光通信を中心とした事業の展開からは目が離せません。

・Starlink/SpaceX

42,000機の通信衛星Starlinkを低軌道に投入しようとしているSpaceXも、衛星間光通信を搭載を進めており、2020年に打ち上げた衛星で実際に数100GBのデータの通信を行ったことを明らかにしています。

衛星間光通信技術によって、衛星通信サービスでは低遅延で広範囲なサービスエリアが、地球観測衛星では迅速なデータ提供が可能となります。

衛星を使ったサービスの質を大きく向上させることに寄与する技術に注目です。

参考文献

光データ中継衛星搭載の光通信機器チェックアウトにおける光地上局との捕捉・追尾成功について(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、2021年2月17日)

光衛星通信技術の研究(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構)

光データ中継システムプロジェクト移行審査の結果について(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、平成28年2月2日)

本田圭佑氏率いるKSK Angel Fundなどから4億円の資金調達(株式会社ワープスペース、2021年4月19日)

シード調達額3億円を突破、人工衛星向け通信インフラ開発「ワープスペース」(株式会社ワープスペース、2020年7月30日 )

SpaceXが2020年に打ち上げたStarlink衛星で光通信を実施(Spaceflight Insider)

⑤フォーメーションフライト

複数の人工衛星を組み合わせて、大きなミッションを成し遂げようとする動きが活発になる中で、「フォーメーションフライト」から目が離せません!

フォーメーションフライトとは

フォーメーションフライトとは、複数の人工衛星がアクティブに動き、場面場面で様々な隊列(フォーメーション)を組むことを言います。

複数の人工衛星を組み合わせるという意味では、似たような技術概念として「コンステレーション(衛星群)」というものもあります。カリフォルニア工科大学のBandyopadhyay氏の論文によると、これらは以下のように区別されます。

・フォーメーションフライト

– 複数の人工衛星が共通のアルゴリズムによって制御

– 他の衛星との位置や姿勢に対して望ましい状態が定義され、各衛星がそれを追跡する

– ランデブーやドッキングをするものも含まれる

・コンステレーション

– 上記、フォーメーションフライトの要件に従わないもの

– GPS衛星などは、複数衛星で構成されているものの、軌道補正が衛星間ではなく、個々に規定されるため、フォーメーションフライトではなくコンステレーション

フォーメーションフライトの技術的なポイント

フォーメーションフライトにはいくつかの技術的なポイントがあります。

・相対位置・速度の測定技術

まずは複数の人工衛星が、お互いの位置を把握する相対位置・速度の測定技術です。GPSを利用したものだけでなく、お互いの人工衛星を画像で認識する方法や、電波やレーザーによる測距の精度が向上したことによって、今フォーメーションフライトの実現に注目が集まっています。

・多数衛星の制御技術

2点目は多数衛星の制御技術です。従来の複数の人工衛星の制御には、一つの人工衛星に命令を送り、そこから他の衛星に伝達させていく「中央集権型」が使われてきました。

しかし人工衛星の数が増えることに加えて、それぞれに細かい制御が求められるフォーメーションフライトでは、ミッションを遂行するには中央集権型では不十分です。

そこで、それぞれの人工衛星に状況判断をするプログラムを組み込むことで、中央集権型の制御方法からの脱却が見えてきたことが、注目されるポイントです。

今後は中央集権型の通信に加えて、「オンボード解析」によるエッジ処理を組み合わせることが、フォーメーションフライトの精度向上と、さらなる技術発展につながる見込みです。

本記事でも紹介している「・オンボード解析技術」がこの技術と非常に親和性が高いので、ぜひ合わせて読んでいただきたいです。

フォーメーションフライトにより実現できるミッション

このような技術的ハードルを超え始めたフォーメーションフライトを適応することで、様々なミッションに取り組むことができます。

・軌道上サービス(ロボティクス)

宇宙空間で衛星に対して行うサービスを軌道上サービスと言います。

【参考】

軌道上サービスは宇宙市場の起爆剤か~企業、市場規模、需要と課題~

燃料の給油や軌道遷移など様々なサービスが検討されていますが、複数の宇宙機による協調動作ができるようになると、1機の衛星では行えないような大規模・複雑な作業を実施することができるようになり、軌道上で提供できるサービスの幅が広がります。

ドイツでは、40cm立方のブロックを一つの単位として、それぞれのブロックが連携して組み合わせたり、バラバラになったりすることで、特定の機能に不具合が生じた場合にもブロックを交換することで運用を継続できるというコンセプトです。

【参考】

・iBOSS

日本では1997年に打ち上げられたJAXAの衛星きく7号(ETS-VII)において、宇宙空間で2機の衛星が2つに分離し、その後、接近・ドッキングを行う実験が実施されています。

・地球観測

フォーメーションフライトを地球観測衛星に適用すると、1機ではできない観測を実施することができます。

ドイツが打ち上げたTerraSAR-XとTanDEM-Xという2機の地球観測衛星は、同じ軌道を前後で同期しながら飛行し、同一場所を同時にわずかなずれで観測することによって、3次元マップ(数値標高モデル、DEM)を作成しています。

合成開口レーダー衛星 「TanDEM-X」 の打ち上げに成功

https://www.pasco.co.jp/press/2010/download/PPR20100701.pdf

・天体観測

複数の衛星を組み合わせることで、1台の衛星では得られない大きな開口部を得ることができ、まるで巨大なレンズで宇宙を観測しているかのような画像を取得することができます!

地球上では、地球サイズの望遠鏡しか実現できませんでしたが、フォーメーションフライトを安定的して運用できれば、地上サイズを超える仮想望遠鏡を作り出すこともできるかもしれません!!

2017年のノーベル賞受賞で話題になった重力波検出のための干渉計を、フォーメーションフライトによって作るプロジェクト「B-DECIGO」「DECIGO」のような重力波干渉系の実用ミッションが2030年後半以降に見据えられています。

2020年代から2030年代にかけては、超小型衛星を利用した実証実験が行われる予定であり、今後はその検証結果からフォーメーションフライトによる様々なミッションが立ち上がってくる見込みです。

・衛星通信サービス

民間企業によるフォーメーションフライトを用いたビジネスも始まっています。インターステラテクノロジズ株式会社の子会社にあたるOur stars株式会社は、ピンポン球程度の超超小型衛星のフォーメーションフライトによって、宇宙からの通信衛星サービスを実現させようとしています。(宙畑記事:https://sorabatake.jp/17227/)

・その他

他にも東京大学発の宇宙ベンチャー 株式会社ASTROFLASHもフォーメーションフライトを用いた、宇宙エンタメの提供を目指しています。ASTROFLASH は、超小型衛星を用いて地上から肉眼で視認でき、誰もが衛星の色や明るさを自在にコントロールできる宇宙エンタメを推し進めています。今後は複数の人工衛星を同時に動かすことで、宇宙イルミネーションを実現させる方針を発表しています。

このように様々な場面での応用が期待されているフォーメーションフライト。理学研究と宇宙ビジネスの両面から今後も注目していきたい技術です。

参考文献

FORMATION FLIGHT OF SATELLITES AROUND THE EARTH

フォーメーションフライト(FF)技術の研究最終報告書(JAXA)

宇宙機のフォーメーションフライト(システム/制御/情報、2001)

⑥次世代半導体

すべての電子機器に搭載されている「パワーデバイス」。半導体を用いて、電子機器に供給する電力を制御する部品です。

使われている半導体は、主流であったケイ素に加えて、炭化ケイ素や窒化ガリウムなどの素材が使われています。

現在、その性能を数段改善し、低コストかつ高性能な半導体を実現する素材の研究が行われています。その素材が「酸化ガリウム」です。

2020年11月から国際宇宙ステーション内で、野口宇宙飛行士が行なっていた実験の一つも、この酸化ガリウムの性能評価です!

「酸化ガリウム」に注目が集まる理由

酸化ガリウムに注目が集まる理由は大きく2つあります。①製造コストの低下と、②高性能の実現です。

①製造コストの低下

製造コストの面を見ると、現在使われているの炭化ケイ素に比べると半分以下になると予想されています。

半導体として高い品質を保つためには、使用する素材をどれだけ綺麗に結晶化させ、加工できるかが鍵となります。炭化ケイ素の結晶化と加工にかかる平方センチメートルあたりの基板コストは1,500円以上、窒化ガリウムに関しては、4万円と言われています。

一方で、今回開発が進められている酸化ガリウムは500円程度までコストが抑えられることが予想されており、これまでの製造コストの半分以下になります。より大きな基板には大きな加工された結晶が必要になることから、酸化ガリウムの本格参入が始まれば、これまでコストの面で不可能であった大容量パワーデバイスの実現も考えられます。

国際宇宙ステーションで野口宇宙飛行士が取り組んでいたのが、この結晶化技術の性能評価なのです。微小重力下で実験を行うことで、重力に束縛されることなく3次元的に結晶化していく様子を捉えることが可能になるというメリットがあります。これと地上での実験とを比較することで、重力が結晶化に与える影響を洗い出すことが可能となり、製造においてその知見を役立たてることができます。

②高性能化の実現

基板の性能を左右する技術的な要素として考えられるのが「絶縁破壊電界強度」と「抵抗値」です。

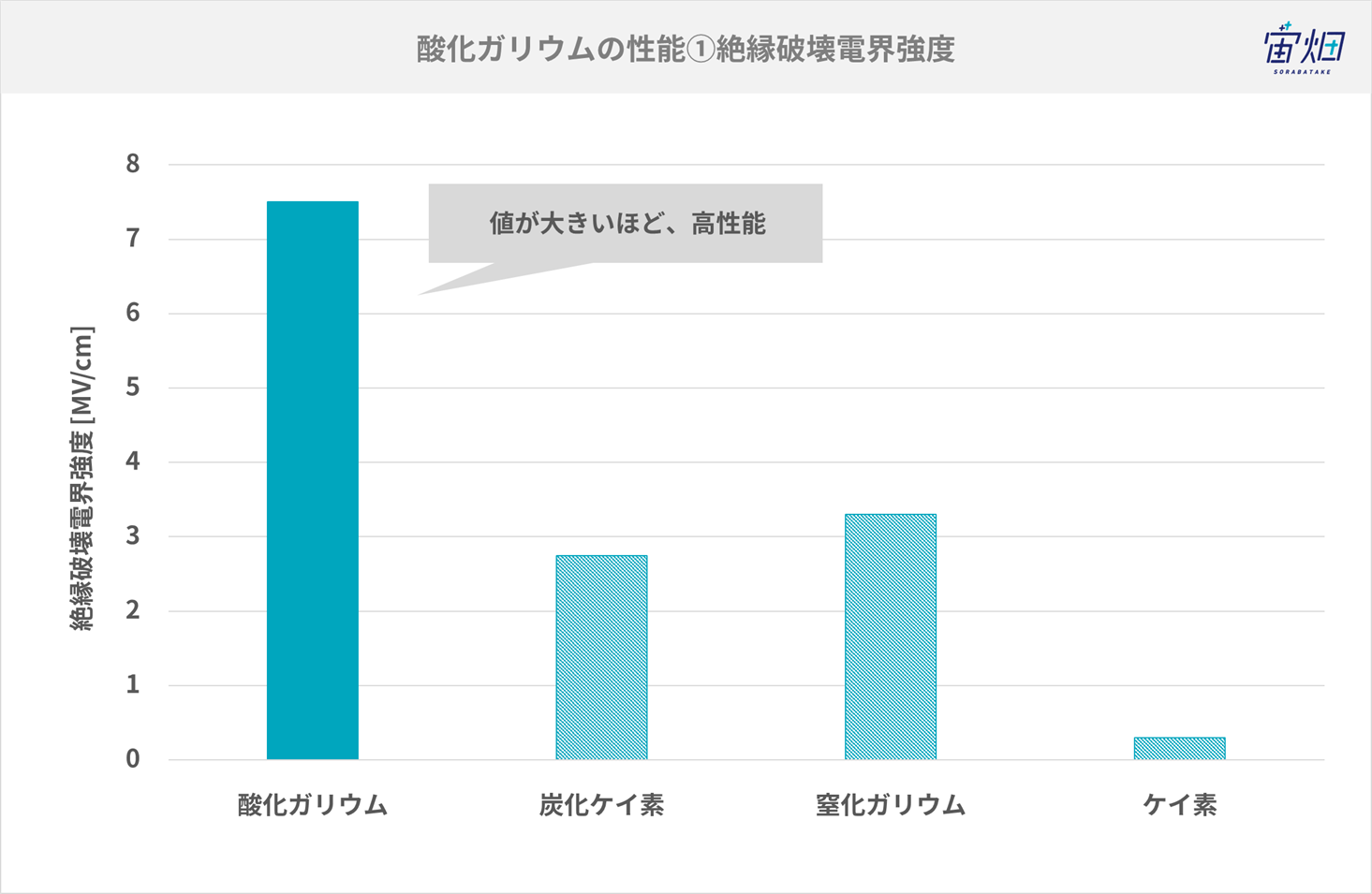

・絶縁破壊電界強度

デバイスの性能を示す指標の1つとして、「絶縁破壊電界強度」があります。

この指標は、搭載する半導体の厚みが同じ場合、どこまでの電圧に耐えられるか、もしくはかけたい電圧があったときにどれだけ半導体の厚みを薄くできるかを表します。

「絶縁破壊電界強度」の値が大きければ大きいほど、半導体を薄くできることを意味し、基板の電力損失を直接的に小さくできるので、高性能ということができます。

主流であったケイ素の絶縁破壊電界が0.3 MV/cmであるのに対し、酸化ガリウムの絶縁破壊電界は、7-8 MV/cmで、その他の炭化ケイ素(2.5-3.0 MV/cm)、窒化ガリウム(3.3 MV/cm)に比べて大きいため、電力損失を抑えられることになります。

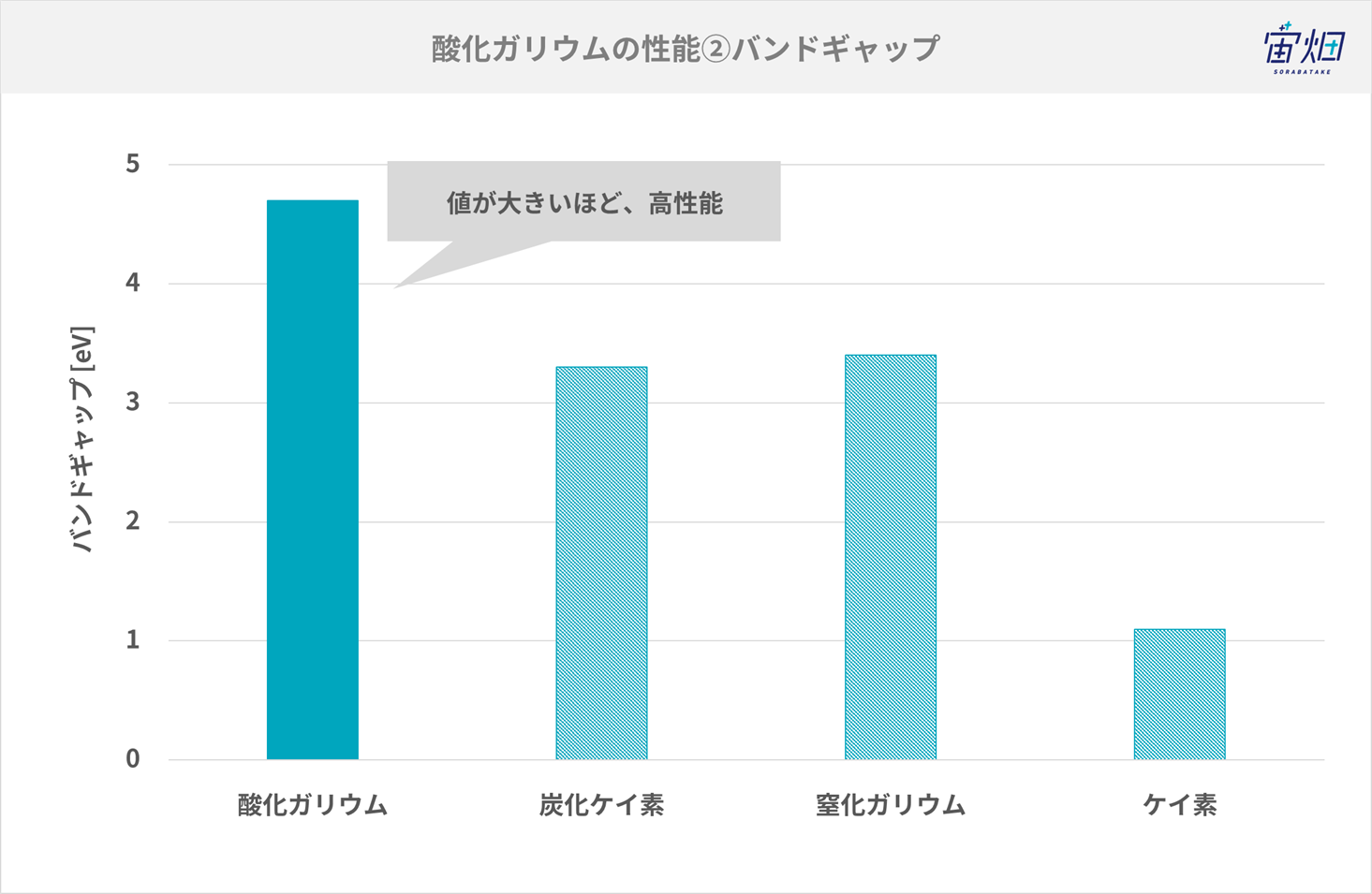

・バンドギャップ

バンドギャップが大きければ大きいほど半導体を通過する電子が熱の影響を受けにくくなるため、高い温度での動作が可能な基板を実現できる点で、性能が上がるといえます。

酸化ガリウムのバンドギャップは4.5-4.9 eVに対して、炭化ケイ素は3.3 eV、窒化ガリウムは3.4 eVとなっています。

従来のケイ素が1.1 eVであったことを考えると、炭化ケイ素、窒化ガリウムも十分改善されていますが、酸化ガリウムは抵抗値の面でもそれらをさらに改善する優れた素材であることがわかります。

富士経済が2019年6月に発表した市場調査の結果によると、酸化ガリウムを用いたパワーデバイスの市場規模は1,542億円に達するとされています。この市場規模は、現在主流の窒化ガリウムパワーデバイスの1,085億円よりも500億円近く高い数値であることがわかります。もっとも主流な炭化ケイ素の市場規模は4,230億円と、まだまだ高いことが予想されていますが、今後酸化ガリウムが注目されることはほぼ確実と言われています。

参考文献

パワーデバイスで健闘する日本の半導体企業(PC Watch、2019年11月18日)

「酸化ガリウム」からはじまる日本の半導体産業“大復活”(PC Watch、2019年11月26日)

酸化ガリウムの新規ワイドギャップ半導体としての電子デバイス応用へ向けた技術開発課題(国立研究開発法人科学技術振興機構低炭素社会戦略センター、平成 31年1 月)

ワイドバンドギャップ半導体 研究室(筑波大学理工学群応用理工学類)

微小重力下におけるタンパク質の結晶化(日本結晶学会誌、1993)

⑦次世代型電池

宇宙空間での命綱とも言える「電力」の供給を支えるバッテリーですが、スマホなどに使われているリチウムイオン二次電池が、現在は宇宙分野でも主流です。

しかしながら、リチウムイオン二次電池に様々な改善が要求されていて、それらを解決する「全固体電池」や「カリウムイオン二次電池」が実用化に向けて地上分野で研究・開発されており、今後宇宙分野での利用も期待されています。

※カリウムイオン電池は研究段階のため実用化まで10年はかかるだろうと言われていますが、全固体電池は、JAXAと日立造船が宇宙での実用化に向けて、国際宇宙ステーションでの実証が予定されています。詳しくはこちら。

リチウムイオン二次電池に要求される改善の代表例が3つあります。

リチウムイオン電池の課題①:レアメタルの枯渇

1つは有限な資源への懸念です。

リチウムはレアメタルと呼ばれる希少な素材を用いていることから、今後の電池への需要が上がる中で資源不足になる可能性があることです。南米や中国、オーストラリアに偏在するリチウムの貯蔵量や採掘量は現状のままであれば問題がないと言われています。

しかし、今後、発展途上国などでの電子機器の需要の増大などによりバッテリーへの需要が高まってきた時、資源が不足し、価格が高騰することが予想されます。

このような事態に陥ると、リチウムイオン二次電池を用いて提供されてきたサービスを、安定して届けることが難しくなることが予想されます。カリウムは、リチウムに比べて資源が豊富で、比較的広範囲で採取できるので、この根本的な問題を解決できる可能性が高いこともあり、注目されています。

リチウムイオン電池の課題②:高性能化

もう1つは、より高い性能の要求です。

カリウムイオン二次電池は、リチウムイオン二次電池に比べて電池内で電子を高速で移動させることが可能であることから、充電時間を短縮することが可能です。

人工衛星は自身の電力を保持するために、太陽電池での電力確保がスケジュールに組み込まれ、そのバランスを見ながら運用を行います。もし、充電時間を半分にすることが可能になれば、人工衛星の主目的である地球観測や通信に使える時間が増加します。大電流で出力できることで、小型SARミッションや高速通信機など、瞬間的に大電力消費する機器がより利用しやすくなるかもしれません。これによって、今まで電力の観点から実現が難しかったミッションに取り組むことが可能になると考えられています。

【参考】

・リチウムイオン電池の課題を解決する「カリウムイオン電池」の可能性(HAUS、2020年3月26日)

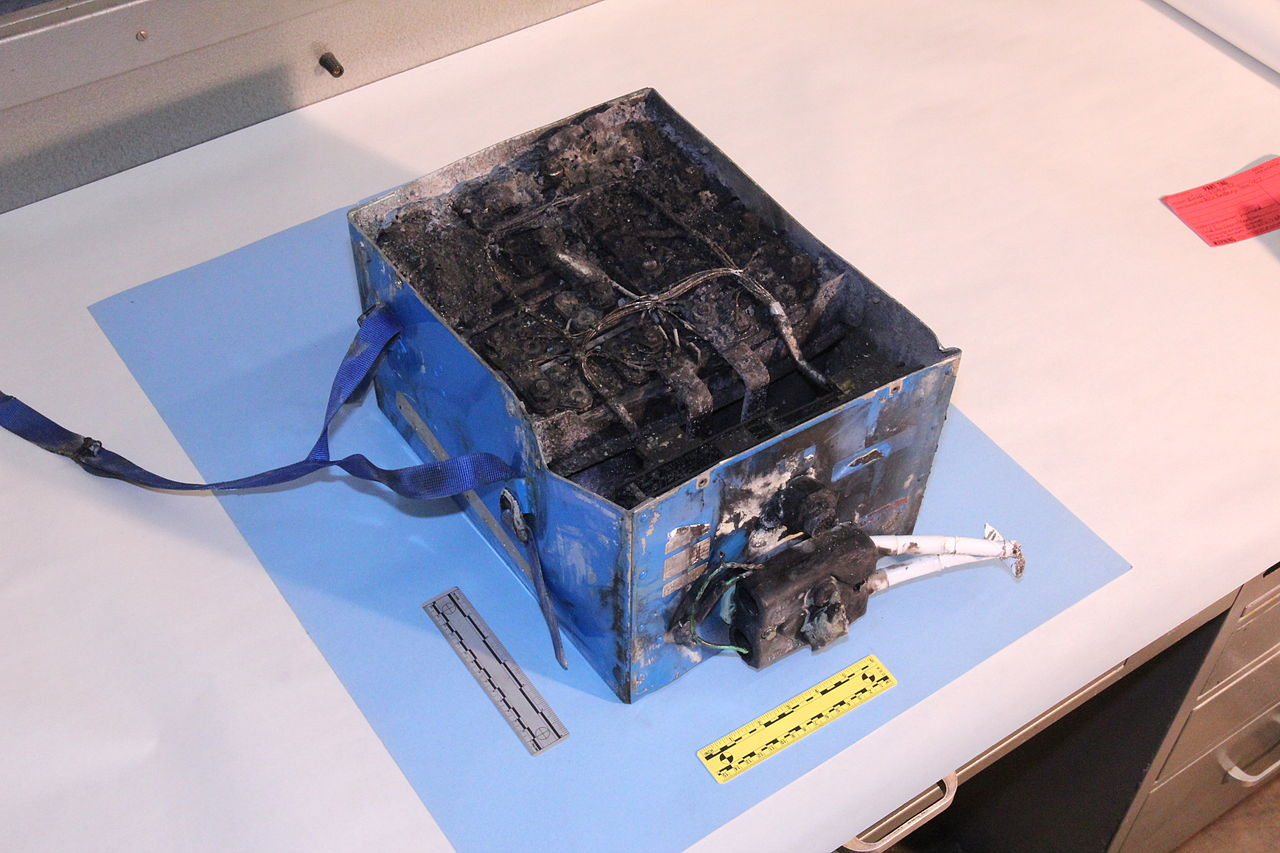

リチウムイオン電池の課題③:安全性

一番大きな課題は、安全性の観点です。

旅客機ボーイング787に搭載されたバッテリーが発火した、というニュースを覚えている方も多くいらっしゃることでしょう。

宇宙機はもちろんですが、宇宙服などに利用するバッテリーには大きな安全性が要求されます。

バッテリーには電解液が利用されており、イオン液体電池など一部のものを除けば可燃性のものが多いです。これを固体電解質に代えて、高安全性(難燃性)を実現したのが全固体電池です。

宇宙分野では充放電性能はもちろんのこと、安全面も重要視されます。

【まとめ】

今後の宇宙ビジネスに変革をもたらすであろう最先端技術を、筆者と宙畑編集部の独断と偏見と投票でピックアップして紹介しました。

これまでは、国を代表する研究機関によって技術開発は進められてきましたが、これからはビジネスサイドからもどんどん変革が起こっていくことは明らかです。

急速に発展していく宇宙開発の中で、少しでもその未来の姿を見ようとするなら、こういった技術に目を向けることが重要なのかもしれません。

そして、近い未来にこれらの技術が実用化される頃には、またその次の段階の最先端技術が変革を起こす準備を進めていることでしょう。宙畑でも引き続き最新の技術開発をキャッチアップしていきます。

【記事へのご意見募集】

本記事の執筆にあたり、20以上の要素技術を候補として挙げだし、7つの技術に絞って紹介いたしました。今回紹介しきれなかった要素技術としては、例えば「衛星内の機器間無線通信」「量子通信」などがあります。

ぜひ、記事へのご意見や皆さんが注目している、もしくは可能性について宙畑に調査してほしいという技術があれば「#宇宙ビジネスを変革する要素技術7選をつけてTwitterで投稿」「宙畑のお問い合わせフォームに投稿」など、ご指摘・ご教示いただけますと幸いです。いただいた情報は宙畑で本記事への追記、または、特集記事の参考にさせていただきたいと思います。