漁師の大負担「漁獲報告」は宝の山だった。AIの矛が開ける日本の水産業課題解決の突破口

2020年度にAIを活用した漁獲報告発行ツール「トリトンの矛」による実証を行ったオーシャンソリューションテクノロジー株式会社。水産物の魚種や漁獲量などを記載した漁獲報告というと、水産業の中でも事後処理的で事務的な作業に思えます。報告の自動化ツールがどのように、持続可能な水産業への支援や漁師さんの収益につながってくるのか、代表取締役の水上陽介さんにうかがいました。

2020年度「課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト」に選定され、AIを活用した漁獲報告発行ツール「トリトンの矛」による実証を行ったオーシャンソリューションテクノロジー株式会社。水産物の魚種や漁獲量などを記載した漁獲報告というと、水産業の中でも事後処理的で事務的な作業に思えます。報告の自動化ツールがどのように、持続可能な水産業への支援や漁師さんの収益につながってくるのか、またAIと衛星データとの関係は? 代表取締役の水上陽介さんにうかがいました。

■「トリトンの矛」による和歌山県での漁獲報告実証海水面温度

--2020年に和歌山県で漁獲報告に関する実証事業をされていますね。実証テーマであった衛星データと漁獲報告とは、どのようにつながってくるのでしょうか?

水上:2020年末、70年ぶりに日本の漁業法の大改正がありました。これまでは、日本には千数百隻ほどある「大臣許可漁業者」といわれる、大規模な水産事業者に漁獲報告が義務付けられていましたが、「県知事許可漁業者」といわれる、より小規模な水産事業者や漁師の方々も漁獲報告が必要になりました。こうした小規模な水産事業者の漁船は、20万隻以上あり、いつ、何を、どれだけ獲ったかという情報を報告書に記載する必要があります。実は、これが特に小規模な漁師にとって大きな負担なのです。

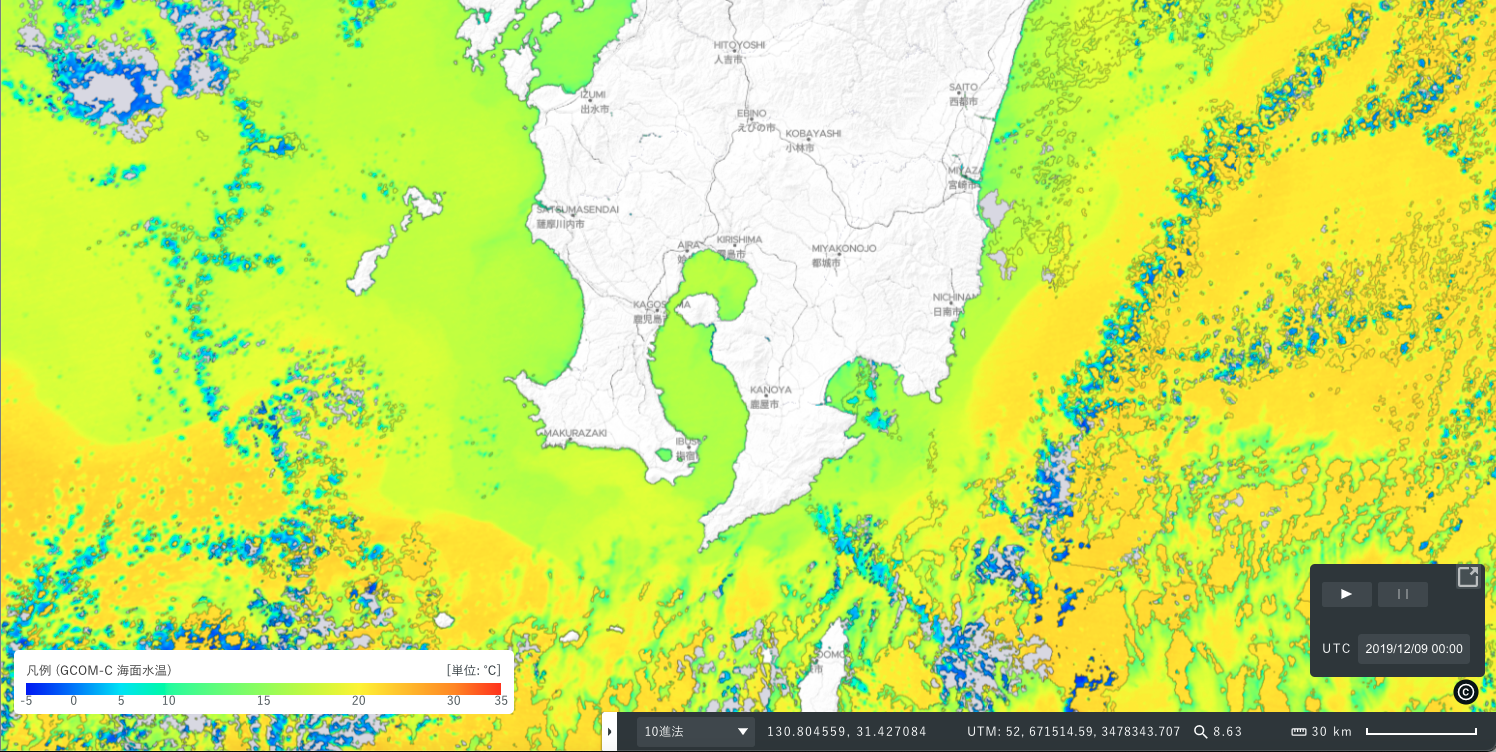

報告書は都道府県ごとに多少フォーマットが異なりますが、例えば「表面海水温」は大規模な水産事業者ならば漁船に表面海水温の測定機材を搭載しています。しかし、小規模な水産事業者はそうした機材を持っている方は少なく、新たな設置コストを捻出するのは大きな負担になります。衛星データならば機材は必要なく、低コストで表面海水温のデータを取得できる。そこで、操業日誌を「トリトンの矛」アプリに入力すると、システム側で自動的に衛星データを紐付けて表面海水温の情報を入れた漁獲報告を作れるようにしたわけです。

和歌山県の紀伊水道沖で、まき網漁業の船団と共に実証実験を行いました。協力してくれた漁師さんはもともと船に測定機材を搭載している方々ですが、同じ機材であっても取り付け位置や機材のメーカー、製造年度が異なったりすると、同じ日に同じ海域へ行ったはずなのに表面海水温の測定値に差が生じます。他にも、エンジンルームに近い測定機材は、エンジンの熱により数値が高く出るといったことも。

当初は、プローブ船と衛星データのどちらが「正」なのかわからなかったのですが、「表面から水深1mまでの温度」と全国統一の定義づけがなされている衛星データのほうが機材ごとの個体差、誤差を乗り越えられることがわかりました。均質的にデータを取得できる衛星ならではの有効性ですね。

――衛星データというと、「地上で測定したデータを使って精度を検証する」というものかと思っていましたが、衛星データのほうが地上データのばらつきの問題解消に使えることがわかったわけですね。実証事業の成果はその点が大きいのでしょうか?

水上:それだけではないですね。和歌山県での実証実験では、大変興味深いことがわかりました。そもそも「トリトンの矛」開発の大目標に、AIを使った「漁場選定」があるのですが、漁師さんにヒアリングしていくと、どこで魚が獲れるということだけではなく、「出漁判断をしてほしい」という要望があるとわかってきました。

漁師さんが年間80回出漁して、その内35回(約40パーセント)は空振り、つまり何も獲れないで帰ってくることがあります。1回の操業で燃料費がおよそ20万円かかりますから、1船団あたり年間で700万円ほどがムダになってしまうのです。協力してもらったのは4船団ですが、「今日の気象条件では魚は獲れません」という出漁不可との判断が半分当たるだけでも、大きな燃料コスト削減につながるわけですね。

そこで、AIの判断と人間の判断、両方の検証を行いました。漁師が実際に出漁した日について、AIに予測させたのです。その結果、AIが「出漁すべき」と予想した日は、8割以上の確率で良い結果を得られました。反対にAIが「出漁すべきでない」と予想した日は、6割以上の確率で魚が獲れないという結果になりました。現場の漁師から現状の精度でも参考になるという評価をいただきました。出漁判断の精度をさらに向上させると、燃料コストの削減と休暇の増加に繋がり、環境問題と働き方の改革を一度に解決し得る可能性もありますね。

――「出漁不可」判定率64パーセントの検証はどのようにされたのですか?

水上:和歌山県の紀伊水道では、黒潮の大蛇行による影響がかなりあるため、その調査も同時に行いました。すると、気象衛星「ひまわり」と過去のデータを合わせてわかってきたことがあります。

漁師さんは、日々の漁の結果を操業日誌として記録しています。古いものでは1945年からあるこの記録を、人海戦術も駆使して1万件以上をデータ化しました。さらに1982年からの海況解析データ、2007年からのメッシュサイズが異なるデータも合わせて、紀伊半島付近で海況と漁獲量の関係を可視化したわけです。

すると、ときどき黒潮が紀伊半島にあたって戻るタイミングがあり、このとき「大漁」が出ることがわかりました。そこに関係する因子としてAI判断に影響していたもの――あくまで和歌山県沖のケースですが――50日前の南北・東西方向の海流と、月齢だったのです。海流の方向は、10日前から70日前まで10日刻みでデータに入れていたのですが、ピンポイントで50日前のものが効いていました。意外性のある回答で、海洋物理学者の方も「『効いていたのは直近の海流』ということにならないと学者としては困る」と不思議がっていたくらいです。なぜ、10日前でなく50日前なのか? 漁師さんも考えたことがなかった、面白いデータが見えてきたことで興味をもっていただけるようになり、さらなる実証のために今年度も取り組みを継続することになりました。今後は実証のため、「今日は不漁」と判断した場合でも、答え合わせのため探索船だけ出てもらう計画です。

水産系のAIで、こうした「答え合わせ」まで追求した取り組みはまだほかに例がありません。これから非常に面白い実証になるはずだと考えています。

■「トリトンの矛」開発の背景

――とても面白い結果を引き出されたわけですが、「トリトンの矛」開発の背景はどのようなものでしょうか?

水上:私達は、佐世保航海測器社という71年の歴史を持つ船の修理事業者の関連企業として、2017年に水産分野の一次産業を支援するサービスを事業として立ち上げました。中小企業ならではの現場に寄り添った支援を目指し、そのときに認識していたのが、宮崎県のまき網漁業者から伺った課題です。まき網漁業ではチームで操業するスタイルで、ベテラン漁師が漁場選定を行います。ですがベテラン漁師の平均年齢は55歳以上で、水産業の高齢化にともなって経験と勘を若手に伝えていく時間がないということでした。結果として、ノウハウの継承ができず、年間10億円あった水揚げ金額が、経験の少ない若手の漁師さんが漁場選定をすると5億円にまで半減してしまい、経営に大きなインパクトを与えました。

ですが、ノウハウというものは簡単に継承できるものではありません。漁場での操業の、テクニカルな要素なら教えることができますが、海況を目視も含めて肌感覚で判断し「最適ポイント」を見つける、という技術は、ずっと一緒に操業して口頭で説明しても継承に20年はかかるといいます。55歳の漁師さんが75歳まで現場指導はできないですからね。

これをなんとかできないかということで、AIで操業データと海況データを紐付ければ、漁場選定の決め手が見えてきて若手のサポートになるのではないかと考えたわけです。

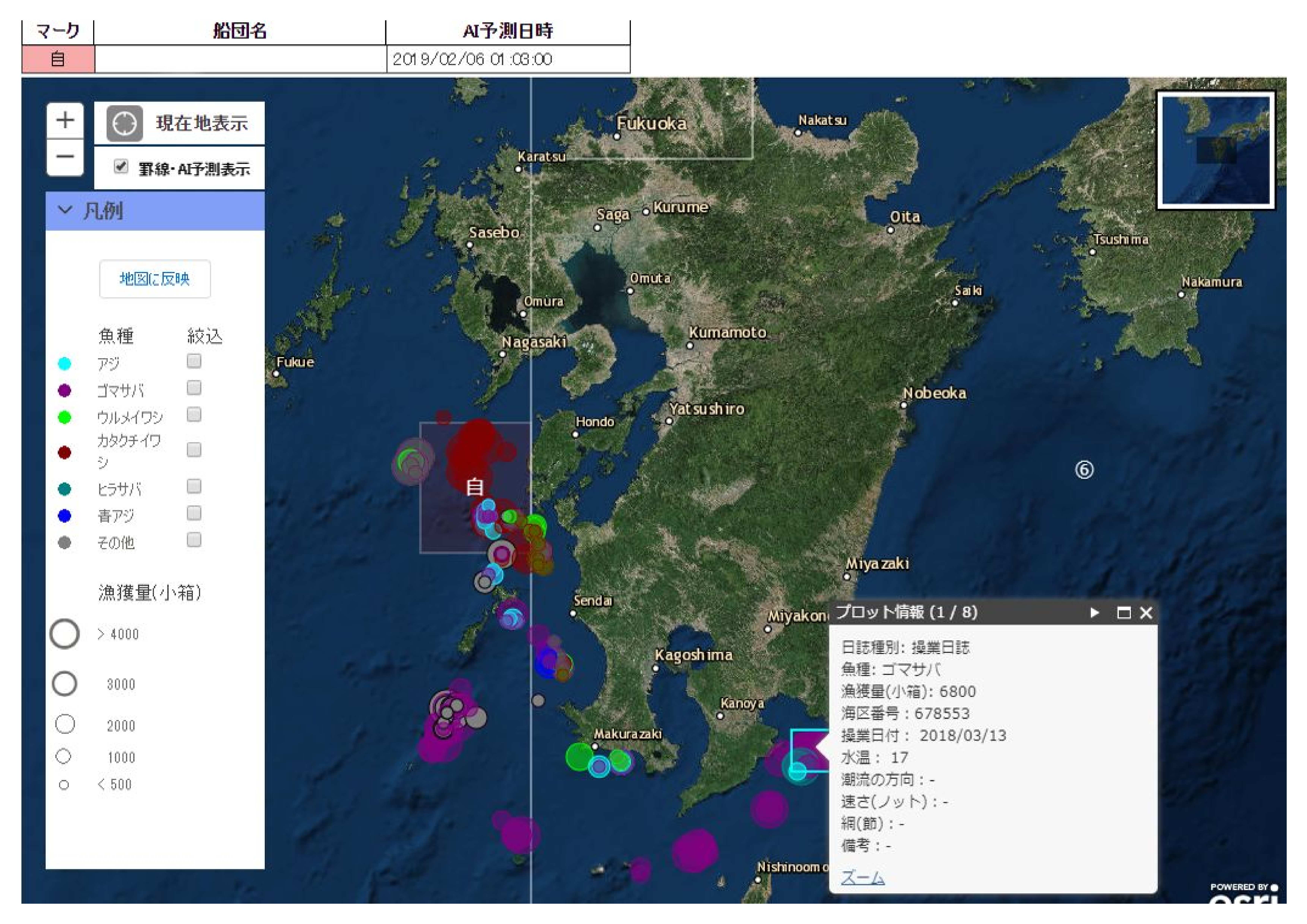

ただし、アウトプットのあり方についてはよく考えました。「ここで魚群が形成される」というデータを提供したとします。国内では、例えばサンマの資源量が減ってきているといわれる中で「ここでサンマが獲れます」という情報を提供し、よーい、ドンで競争を開始し一斉に漁を行えば資源保護の観点ではマイナスになります。若手漁師の育成という意味で考えると、あくまでもベテラン漁師の分身、まるでベテランが傍らにいるような感覚で、その判断を地図上にプロットできないかと考えました。AIを使用するとしても最後は人間の判断を入れ、AIの立ち位置はあくまでも漁師のサポート、アドバイス役としての位置づけにというのが「トリトンの矛」のAI機能の考え方です。

――日本の水産業の持続可能性を考えた場合に、「ベテランの判断」とはどのようなものになるのでしょうか?

水上:いわゆる「潮目」と呼ばれるものですね。潮流の方向や海水温、水深深度ごとの塩分濃度といったデータです。その中でベテラン漁師の判断をAIに学習させてみると、最もよく効いたのは「表面海水温」でした。潮流データの取り込みをやめてみても精度は変わらず、塩分濃度の取り込みをやめてみても精度は変わりませんでしたが、表面海水温をオフにしたところ精度が低下しました。海の状態は表面海水温に先導されている可能性があり、ベテラン漁師の判断に強い因子となっているのだと思います。そこで、表面海水温を取得できる衛星データが活用できるわけです。

――どんな衛星データを活用されていますか?

水上:気象衛星ひまわりからのデータが多いですね。表面海水温を取得できる日本の衛星にはほかに「しきさい(GCOM-C)」がありますが、リアルタイム性はそこまで必要ではないものの、GCOM-Cでは現状でどうしても数日に1回程度の更新頻度になっています。日々の操業には使い勝手が悪いという状態です。ただし精度がよいので、もっと多くの衛星を打ち上げることで、時間分解能が上がると良いなと思っています。特にAIに学習させるためにデータを使う場合、間隔が空いてしまうと非常に影響が大きいのです。きちんとデータ頻度を担保できるようになると、それだけ精度を上げることができ、「使ってみたい」という声もすぐに増えてくるはずです。

――現状の衛星データで空間分解能などに問題はありますか?

水上:ひまわりのSSTならば、現状で分解能の点では問題ないです。あまり海況のメッシュが細かすぎてもデータ量が多すぎて扱いきれなくなってしまいます。操業データに合わせて、ある程度のメッシュサイズがよいと思いますし、今ぐらいがちょうどよいですね。

――開発から、内閣府の実証に参加したきっかけはどのようなものだったのでしょうか? 実証のコラボレーション相手へはどのようにアプローチされたのですか?

水上:まずは九州のまき網漁業の若手の方々向けに、ベテラン漁師のような漁場選定の判断をAIでサポートする、という目標で私たちは事業を始めました。そのためにはまずAIを活用するための母体になる過去データが必要で、過去まで海況データを遡れるものとなると衛星データだけです。そこで衛星データを活用したことが公募への申請のきっかけですね。

コラボ相手を探すにあたり、漁業法改正のタイミングで、漁師だけでなく、管理主体である各県の水産部でも困っている、課題を抱えていると認識したことがありました。漁師にどのように海況データを上げてもらい、どのレベルまでのデータが必要になるのか。表面海水温まで漁獲報告に記載させるということが、漁業にとってどれだけのインパクトがあるのか考える必要があります。

実は、漁師にとって漁獲報告には何のインセンティブもありません。そうなると、手書きの操業日誌はあるから、それを提出するので報告は漁協でやってほしい、となります。都道府県単位の水産部では事務負担までまかなえないですから、結局は漁協に要望が集中する。事務負担の押し付け合いを減らし、かつデータを活用して漁師が漁獲報告を作成するインセンティブを生み出すことができれば、ビジネスモデルが描けるわけです。

そこで都道府県の水産部にアタックして19県でヒアリングをした上で、5県で実証実験を進めて行くことになりました。各地の漁協へは県から打ち合わせの機会を設定してもらい、説明会や勉強会を開催しました。

――漁獲報告という存在が大きなキーになっていったわけですね。

水上:そもそも法改正と漁獲報告の目的は、TAQやIQといった管理漁業の推進にあります。水産資源の最大持続可能量を把握し、年間このくらいの量を獲るならば、自然界におけるサイクルを回していける、持続可能な水産業が実現できる、という資源評価が必要で、そこには海況データと魚が獲れた位置情報が必須となります。

宙畑メモ TAC・IQとは

Total Allowable Catch(TAC)とは、漁獲可能量を表す。魚種ごとに年間の漁獲可能量を定めることで、水産資源の適切な保存・管理を行うための制度のこと。

Individual Quota(IQ)とは、個別割当方式の漁獲量管理方式のこと。漁獲可能量を漁業者又は漁船ごとに割り当て、割当量を超える漁獲を禁止することによって、漁獲量の管理を行う。

参考:農林水産省ホームページより

――理念ではわかっていても、事務負担増加という難しい課題があったわけですね。漁師さんとのコミュニケーションはどのように進めていかれたのでしょうか?

水上:衛星データを活用した漁業イノベーションは日本にもいろいろありますが、私の印象では一次産業で「破壊的イノベーション」は受け入れられにくく、もっと包摂的な、今までのやり方を尊重するイノベーションのほうが受け入れられやすいと思っています。一緒にものを作っていこうというスタンスが受け入れられやすいのではないでしょうか。

そこで、漁場選定という機能はもちろん必要でこれからも継続していくわけですが、相場情報の予測などもこれからもっと追加していこうと考えています。ただし、ヒアリングすると、漁師の要望は地域ごとに異なります。AIのアウトプットにも地域に合わせたローカライズが必要で、そうでなければうまく進まないという認識をもっています。日本はそもそも魚種が多く、魚によって水深深度が異なり、漁法にも大きな多様性があります。同じ魚種でも地域で呼び方が異なったり、例えばイカのサイズなど、単純な大中小ではなくイカを詰める箱のサイズで区別されていたりしています。それに合わせて地域ごとにローカライズをしっかりやらないといけないのです。

――ローカライズの方向性は、どのように把握されていますか?

水上:各地で勉強会をして、単刀直入に「どういった課題がありますか?」という質問を漁師さんにぶつけますね。ローカライズのレベルをどうするかという点については、漁協など、同じ地域で共通の課題があるだと、取りまとめてもらえるのでありがたいですね。

たとえば、近い地域同士でも、確立されたブランドとこれからの目標という異なる課題を持っています。こうしたケースではそれぞれに合わせてアウトプットを作る必要があります。「ブランド力を上げたい」という課題があった場合に、何をアウトプットするべきかを考えなくてはなりません。たとえば需給バランスを提示して、ある魚が獲れていない状況で供給を打ち出す、といったことが需要に応える形でブランド力向上につながるなど、間接的に答えが出ることもあります。

――漁師さんの反応、受け入れはいかがでしょうか?

水上:水産業界全体で考えると、ITの受け入れにはハードルがありますね。ただ、70代の方でも勉強会を開催すると1時間半でマスターされていかれます。カラオケボックスのタブレットの感覚で使いこなす方も多いですね。水産庁や農林水産省がスマート漁業・管理漁業に取り組む中で、漁獲報告だけでも使えそう、という評価をいただき、漁師に大きな負担はなさそうという状況で体制を構築できそうです。

ただし、漁場選定の機能は漁師さんに費用負担をお願いせざるを得ないのが現状です。興味がある人だけが使うという初期のステージであるので仕方ないですが、水産業においてもAI利用が当たり前な状態にしていきたいと思っています。

■世界の中での日本の水産業の未来

――「トリトンの矛」開発の背景に、日本の水産業の課題や漁業法改正への対応があるとのことですが、日本を取り巻く世界の他の国で水産業はどのような状況にあるのでしょうか?

水上:海外でも欧州、特にノルウェーは、管理漁業の成功例といわれ世界的に注目されています。たとえばサバでは、漁船ごとに年間漁獲枠を設定して資源量をきっちり管理しているので、天然モノだけで漁獲目標をまかなうことができる。一方で日本のサバは「痩せて脂が乗っていない」という評価で、価格が安くアフリカなど限られた市場でしか売れません。近年では不漁といわれるサンマは、2018年に大不漁の中で北海道の花咲漁港で2日間だけ大量にとれたことがありました。前日までは250円だった市場価格は30円台まで下がってしまい、しかもまた不漁になっても値段は戻らず買い叩かれてしまいました。

こうした現状を打破するには、需給バランスに基づいた、データに基づく操業が必要になります。ただし、日本は成功例のノルウェーに比べて非常に魚種が多いため管理は簡単ではありません。この管理をどうするか、世界から非常に注目されているわけですが、管理漁業の対象魚種は将来200種に増える目標ですから、年間漁獲枠が決まってくると漁師にとってはいつ、どこで、どの魚が獲れるのか、また一番儲かるか? ということが関心事になるでしょう。消費者の購買の条件は陸地の気象に影響されるので、陸の気象データに注目してどういった気象のときには魚が高値取引されるのかということもAIに学習させたいですね。

そして、トレーサビリティの問題があります。特に欧州は環境問題への意識が強く、どのように資源管理をされているかまで消費者がチェックしているため、それがわからないものは食べてくれないという実情があります。そこで操業情報を元にしたQRコードを魚につけることでトレーサビリティを実現しようと計画しています。水揚げされた港からではなく、本当の意味で「漁師がどこでどのように獲ったのか」までの紐付けを行い、ブロックチェーン技術を使って改ざん防止対策を組み込んだトレーサビリティを提供することができれば、国際基準に沿って欧州へ販売できる水産物になると考えています。

また、小規模な水産事業者の持つデータをTellusで販売しようと考えています。コストをかけて集めた日々のデータが漁師の利益になるという意味もありますし、また水産研究の基礎データとして提供できるようになります。何を研究するにも、データ集めで研究者が悩むハードルを減らすことができますね。

――さまざまな取り組みを踏まえて、今後の日本の水産業の展望は?

水上:70年ぶりの漁業法改正は思い切ったものになりました。日本より10数年以上進んでいるアメリカの管理漁業に詳しい人たちが話し合うことで、日本向けにしっかりローカライズされています。激しい反発を予想していましたが、地域ごとに悩みつつも「なんとかやっていこう」となりつつあります。あえていえば、法令に「表面海水温、操業位置情報を報告書フォーマットに必ず盛り込む」という文言があったら、衛星データの活用度が段違いだったのではないかとは思いますが。

日本の水産業は危機に瀕しているという見方もありますが、厳しい状況であってもここで踏ん張って、データをしっかり集められる状況にすれば、日本の水産業は再び世界で注目される存在になると思いますね。