【TerraWatch Space創業者への特別インタビュー】様々な産業で地球観測データが使われるための理想的なシナリオと政府支援の在り方

Landsat衛星シリーズの経済価値に関する報告書の共同執筆者で、TerraWatch Spaceの創業者であるAravind Ravichandranさんに地球観測衛星のデータは、どのようにして活用が広がるのか、また、地球観測サービスの商用化における政府支援の理想的な形とは?など、様々なテーマでお話を伺いました。

「TerraWatch Space」というサイトをご存知ですか?

「このサイト知ってる?」と宙畑の運営初期からお世話になっている方に教えていただいて、宙畑編集部は非常に衝撃を受けました。なんと、地球観測衛星のデータ利用に特化して情報が発信されているのです。しかも、世界のトレンドが一週間に一度という高頻度で分かる他、インフォグラフィックや深い洞察を加えた記事も更新されています。

2025年6月には、TerraWatch Space主催で、ニューヨークで地球観測衛星のデータ利用に特化したイベント「EO Summit」が開催されると知り、これを運営する方はどのような思いで、どのようなきっかけで運営されているのだろうと興味がふつふつと湧きました。

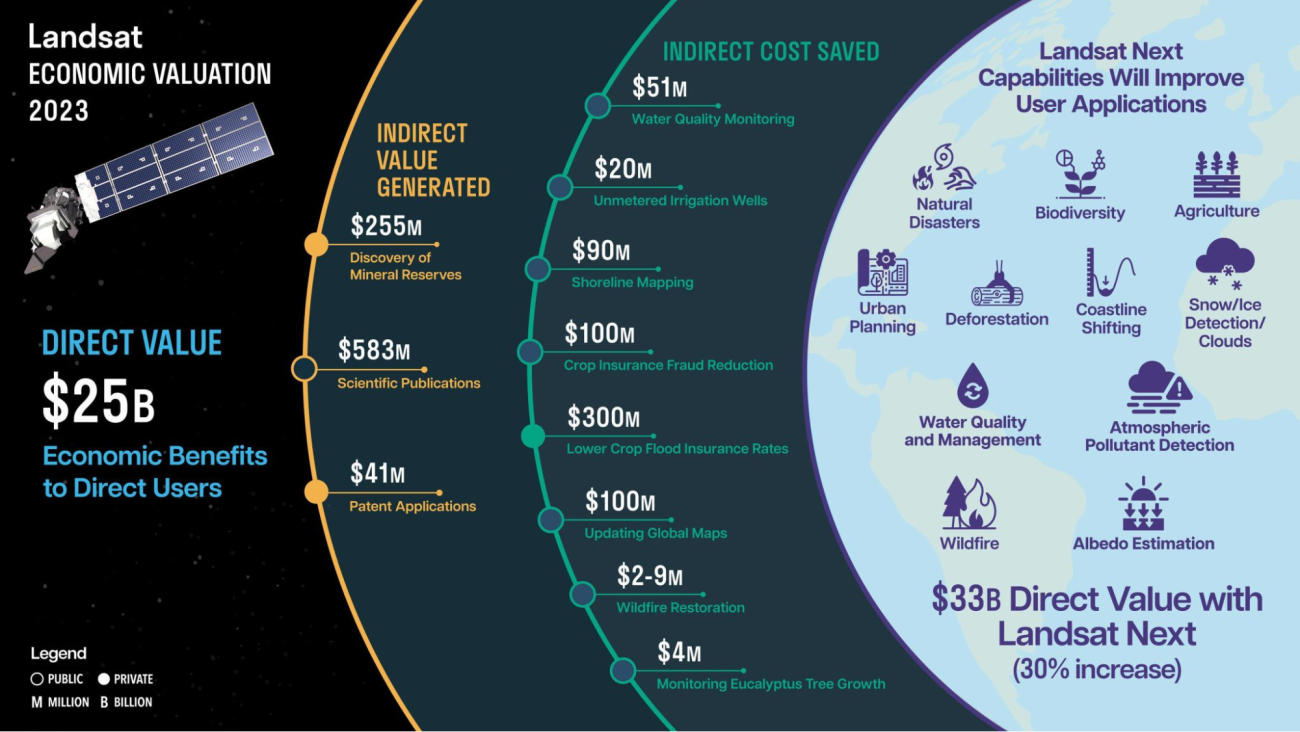

そしてこの度、大変幸運なことに、TerraWatch Spaceの創業者であるAravind Ravichandranさんにお話を伺うことができました。Aravindさんは現在、企業、宇宙機関、投資家にアドバイスを提供しています。また、最近では、米国地質調査所(USGS)がまとめたLandsat衛星シリーズの経済価値に関する報告書「ECONOMIC VALUATION OF LANDSAT AND LANDSAT NEXT (2023)」に共同執筆者として参加されるなど、衛星地球観測の利用促進のため、積極的な活動をされています。

今後ますます活用が期待される地球観測衛星のデータは、どのようにして活用が広がるのか、また、地球観測サービスの商用化における政府支援の理想的な形とは?など、様々なテーマでお話を伺いました。

PwC時代に気づいた地球観測データの可能性と課題

宙畑:「TerraWatch Space」を拝見しました。地球観測の情報について、とても学ばせていただいております。まずはAravindさんがどのようにしてこの活動を始められたのか、そのきっかけと経緯を教えていただけますか?

Aravind:私はインド出身で、コンピューターサイエンスがバックグラウンドにあり、インドのアマゾンでキャリアをスタートしました。その後、ヨーロッパへ移住し経営学の修士を取得しています。

宇宙業界に入ることになったのは、2016年のことで、コンサルティング企業のPwCで宇宙関連のコンサルティング業務を担当することになり、そこで初めて地球観測(Earth Observation)の技術と出会い、アプリケーションの広がりや潜在的な価値の高さを感じました。その気づきと同時に、地球観測が主流ビジネスとして普及していない現状を疑問視するようにもなりました。

その後コロナ禍になりましたが、その疑問が頭から離れることがなく、2020年にPwCを退職し、地球観測に特化したキャリアに転向することにしました。

宙畑:その結果、現在の「TerraWatch Space」を始めることにつながっているのですね。地球観測の可能性について、どのようにその価値の高さを感じられたのか、もう少し詳しく教えていただけますか?

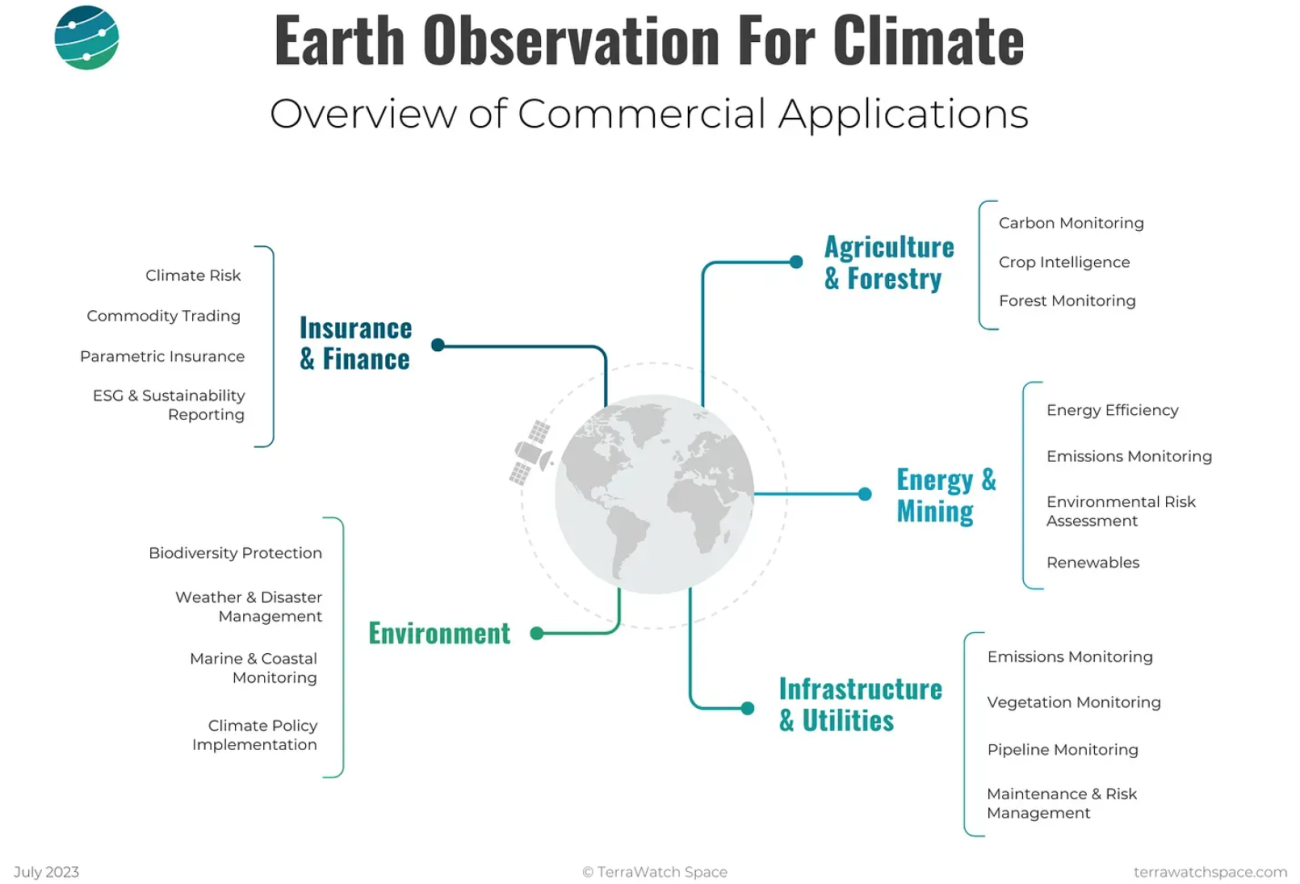

Aravind:まず第一に、多くのデータがあることです。そしてそれらの多くのデータからさらに多くのアプリケーションがすでに存在し、今後も様々な産業でアプリケーションが生まれる期待感があったことです。

例えば、私が感銘を受けた地球観測衛星が捉えられるデータの多様さを表す例としては環境のモニタリングがあります。地球観測衛星からは、土壌水分量や大気の水蒸気量、風速など様々なデータを取得することができます。

その上で、土壌水分量がデータで分かれば農業においては農業の収穫量を把握することができますし、インフラの監視という観点でもパイプラインに水漏れがあれば土壌水分量が上がるという事例もあります。このように、多様なデータが多様な産業に適用されてアプリケーションが広がっていくことに非常に感銘を受けました。

宙畑:多様なデータがあり、そのデータがさらに様々なアプリケーションとして昇華するということですね。一方で、主流化が進まない課題も感じられたとのことで、その原因として考えていることを教えていただけますか?

Aravind:主流化が進まない原因として、主に2つの課題があると考えています。ひとつは、地球観測衛星とそのデータの存在や活用方法が十分に知られていない「アウェアネスギャップ」。もうひとつは、知っていてもどのように導入するかがわからない「アダプションギャップ」です。

その課題解決のため、私はコンサルティングと情報発信を通じて、保険業、農業、鉱山業といったエンドユーザーとなる様々な企業の支援や、地球観測の戦略策定、政府間協力などを行うことで、地球観測に関する認知を広め、導入促進を支援しています。

数万人の人が地球観測を知り、数億人が地球観測由来のアプリケーションを使う未来へ

宙畑:「アウェアネスギャップ」について、地球観測のことを何人の方が認識すると、より地球観測の利用が拡大すると思いますか?

Aravind:私は、100人中100人が地球観測のことを知る必要は無いと思います。例えば、天気予報は多くの人が利用している地球観測を活用したアプリケーションですが、どのようにその予報が提供されているかを多くの人は知りません。

多くの人は、便利なアプリケーションを利用したいのであり、どのように(地球観測が)機能しているのかに興味があるわけではないでしょう。そして、これは天気予報に限らず農業、保険、鉱業など他の産業でも同じです。

宙畑:ではどのような人が、何人くらい地球観測について知る必要があると思いますか?

Aravind:地球観測とは何かということを知る必要があるのは、アプリケーションを作ることができる数万人で十分だと考えます。アプリケーションを利用する多くの人たちは知る必要がない、というのが私の考えです。

宇宙業界はとても内向き、外に出る必要がある

宙畑:「アウェアネスギャップ」があるのは、アプリケーションを作ることができる人への認知が足りていないということですね。

Aravind:アプリケーションを作ることができる人は、データサイエンティストであり、地理空間データを扱える人たちです。彼らは地球観測の専門家ではないかもしれませんが、衛星データを知れば、便利なアプリケーションを作成する能力があります。

このような方々に地球観測から得られるデータはどのようなもので、どのようなことが可能になるのかを広めて、コミュニケーションを取っていく必要があります。これが私が最初に述べた「アウェアネスギャップ」です。

宙畑:宙畑でもまさに情報発信をしていきたい方々です。また、様々な産業に属するアプリケーションを使う方への情報発信も大事だと考えていますがいかがでしょうか?

Aravind:そうですね。私は、地球観測業界、ひいては宇宙業界はまだまだ非常に内向きで、外に出るべきだと考えています。外に出て、アプリケーションを利用する方々がいる市場に参入することで、私たちは何を開発すべきなのかを知ることができます。

例えば、地球観測業界に属する人は地球の写真を毎日見ることはとても便利だと思っているかもしれません。ただ、例えば保険業界であれば毎日物件を見る必要はありません。

つまり、技術を持っていたとしても、実際にはユーザーの課題を解決できないというケースが少なくないのです。

重要なのは、ユーザーの課題を解決できるアプリケーションを開発することであり、そのためにはユーザーとしっかりとした関係を持つことが必要です。

地球観測の利用が進む、情報流通の理想的なシナリオ

宙畑:宙畑は、現在毎月8~10万人の方に訪れてもらっているメディアですが、そのほとんどの閲覧経路が「衛星データ」や「SAR」「宇宙ビジネス」といった言葉を検索をして見に来ている方です。現代は「フィルターバブル」や「エコーチェンバー」とも言われるような、自分が興味がある情報には接することができるが、興味を持っていない情報には接することが難しい時代になっています。

地球観測の利用が進む情報流通の在り方の理想として考えていることがあれば教えてください。

Aravind:現在、宇宙に特化した独立系メディア以外で、他の市場に地球観測に関する情報発信しているのは、MAXARやPlanet Labsといった企業があります。ただし、これはマーケティングの一環であり、アウェアネスギャップを埋めるようなコミュニケーションとして完ぺきではありません。

だからこそ、TerraWatch Spaceが将来的に様々な産業に向けた多様なアプリケーションの構築に資するコミュニケーションまでできるようになれたらと考えています。

また、情報発信という観点でのベストなシナリオだと考えているのは、農業であれば農業に特化したメディア、保険であれば保険情報を取り扱うメディアが地球観測の利用について紹介するようになることです。現在はまだ各産業に特化したメディアが積極的に扱うということは実現していませんが、地球観測は素晴らしいテクノロジーであり、今後各産業が無視できないものにまで発展していくと信じています。

宙畑:日本であれば、農業に関しては日本農業新聞や全国農業新聞が地球観測を利用したアプリケーションについて紹介するといった流れですね。

Aravind:私は地球観測の専門家ではありますが、各業界の専門家ではありません。各業界の専門家の方々が地球観測についてどのように有用かを語った方がコミュニケーションの流れとしては理にかなっていると思います。

保険と電力、地球観測データだからこその強みで業界を変えた2つの事例

宙畑:地球観測データの利用について、実証してから社会実装に至るまでの理想的な流れとして考えていることはありますか? 事例によっては社会実装に至らずに実証で止まってしまっているものも多くあり、どのようにすれば社会実装に至る事例が増えるのか、アイデアがあれば教えていただきたいです。

Aravind:非常に難しい質問ですね。なぜならば、市場によって状況が大きく変わるからです。衛星データの実用性、つまりデータの“現実”をきちんと検証するために、数多くの試験運用やデモンストレーションが必要な市場が少なくありません。もしかしたら衛星データよりもドローンや航空機の画像を利用した方が解決策としては最適かもしれませんよね。

もっと言えば、衛星が苦手な分野もあるかもしれません。つまり、使えるからといって、必ず使う必要があるわけではありません。

逆に、自然災害の保険金の支払い迅速化における衛星データ利用が良い例なのですが、非常にスピーディに社会実装まで進む事例もあります。

洪水が発生したときに被害状況を把握するための地図が欲しいと思いますよね。その場合、衛星からの地球観測は最適な手段です。洪水の後は雲が多かったり、天候が悪い可能性が高く、航空機を飛ばすのは難しい場合も多くあります。しかしSAR(合成開口レーダー)を使えば、雲があったとしても洪水被害の範囲を把握することができます。このように、衛星ならではの強みを活かせるような用途だと、検証や実証の段階も比較的容易でスピーディに進むでしょう。

実際に、今は人が見回りに行かずとも衛星データで被害状況を把握するということを、多くの保険会社が、保険金支払いのプロセスに組み込み始めています。

本格実用目前!水害発生から早期に被害を把握、衛星データによる損害査定実証の裏側

QPS研究所と東京海上日動が衛星データを活用したグローバル企業向けリスクマネジメント事業で協業【宇宙ビジネスニュース】

宙畑:ありがとうございます。保険の事例と同じように、Aravindさんがこれまで地球観測の利用促進に携われてきた中で、このような事例がどんどん増えると良いなと思われるような事例として考えられていることがあれば教えてください。

Aravind:もちろんです、たくさんありますよ。

もうひとつ例を挙げるならば、電力事業における送電線の管理です。私たちの家庭に電気を届ける送電線は、世界中のいたるところに張り巡らされています。

そして、非常に遠隔地にもありますし、当然、損傷するものも出てきます。例えば、風が強く吹いて、近くの木が倒れて送電線の上に落ちてしまったりすると送電線が切れて、電気が止まってしまいます。

ここで、衛星データが活用されています。データをもとに『この地域には木が多く、強風が吹くと木が倒れて送電線に被害が及ぶ恐れがある』『送電線周辺のこの木々は山火事のリスクが高い』といった情報を得られます。つまり衛星データを使って、どこにリスクがあるのか把握しているわけです。また、送電線を守るために、どこで事前に木を伐採すべきかを知るには、今では衛星データが欠かせません。

保険事業と電力事業で紹介した2つの事例は衛星データによって産業そのものが変化しました。従来は衛星データなしには大規模なエリアを網羅的に調査することはほぼ不可能でした。しかし今では、倒木の危険がある場所や、被害が発生した場所を衛星データで特定できるので、人員をどこに派遣すべきかをある程度特定することができます。このようにして、衛星データが産業を変えつつある事例がいくつかあるんです。

地球観測データ利用促進における政府支援の在り方

宙畑:素晴らしい事例の共有をいただきありがとうございます。続いて、このような素晴らしい事例を生み出すために、国としてはどのような支援をすることが望ましいのかについて、Aravindさんの考えを教えていただけますか?

Aravind:政府のサポートとしてまず考えられるのは、アメリカではLandsatプログラム、欧州ではCopernicusプログラムのように、民間企業に対してデータを無料で企業が使うことができるようにするという支援が良いと思います。

LandsatやSentinelで取得したデータを無料で様々な人が利用できるように解放したことで、多くのアプリケーションやイノベーションが生まれました。その結果として新たな市場が作られ始めたんです。

Aravind:日本にもいくつかの衛星があることは知っていますが、それよりも重要なのは、データをより使いやすく、アクセスしやすくして、多くの人が実際にデータを活用できるようにするということです。

私が一番大事だと考えているのは、ユーザーが簡単にデータにアクセスして使えるようにすることです。つまり、衛星そのものへの投資だけでなく、データを配信するための具体的なツールにも投資を行うことが重要になると思います。

宙畑:ありがとうございます。Landsatやsentinelのデータの無料開放によって実際様々な市場が生まれているというのは日本にいながらも非常に実感しています。他に政府支援としてできることはありますか?

Aravind:もちろん、それだけでなく、課題を解決するためのコンペやチャレンジを開催することもできると思います。たとえば農業に関する問題があるなら、政府の農業関連省庁が主導して『この問題を解決するためのコンペを開きます』という形で取り組むことが考えられます。

そして、これを解決してくれたチームや企業に対しては、資金を出すだけでなく、政府自身が顧客にもなるという仕組みにするんです。そうすれば長期的な解決策になり得ますし、優れたソリューションが生まれれば、農業関連省庁が実際にそれを使うようになる、というわけです。

宙畑:ありがとうございます。無償で地球観測のデータを解放するということと、公共機関が顧客となることで市場を作り出す、という二つの政府支援が有用だということですね。

2025年度にはPlanetが黒字化予測。政府は地球観測の産業の拡大にどこまで関わるべき?

宙畑:もうひとつ教えてください。現在、民間企業として最大の地球観測衛星のコンステレーションを構築するPlanet Labsが2025年度に黒字化するとの予測があります。そのような状況になると政府の役割は変わってくると思われますか?

Aravind:そうですね、収益性というのは興味深い質問だと思います。

まずお伝えしたいのは、Planetは現時点ではまだ利益を明らかにしていませんが、2025年度中に収益化できることを見込んでいるという状況です。実現するかはどのような契約を獲得できるか、そしてデータに対する需要がどのくらいあるかにかかっています。

今のところ、Planetの成長は主に防衛市場から来ているように思います。これは多くの地球観測関連企業に共通することで、今後数年間は同じ状況が続くでしょう。なぜなら防衛産業は予算規模も大きく、また技術が何を実現できるのかについての理解も進んでいる分野だからです。

宙畑:実際にPlanetの決算資料を読むと、主要顧客との契約を強化するとありました。それが防衛産業だということですね。

では、企業による防衛産業以外の他産業へのビジネスの展開にも政府は積極的に関わるべきだと思われますか?それとも、それは企業努力の話であり政府の役割ではないと考えますか?

Aravind:私は、政府が企業のために産業を作るという役割は持っていないと考えています。市場を開拓することは企業が取り組むべき役割です。

政府ができるのは、企業の顧客になること、そして、企業を支援することです。政府は市場を作ることはできません。ご存知の通り、実際に、研究や技術開発の支援、顧客になるといった取り組みは政府がすでに行っています。

だからこそ、現在において、実際にその技術が特定の産業で機能しているかどうかを検証するのは、企業の責任なのです。つまり、企業のマーケティングや製品、つまり自社製品が適切かどうかの問題なのです。

もしうまくいかなければ、自社の製品や技術、戦略を変えるのも企業の仕事です。

2025年6月開催のEO Summitは安全保障を除く地球観測データの商用利用テーマに特化

宙畑:最後の質問です。2025年6月に開催されるEO Summitについて、4つのIndustry Tracksが設けられていました。この4つのトラックで開催する背景にはどのような思いがあるのでしょうか?選ぶ際に重要視したこと、市場規模についても考慮されたのかについて教えてください。

Aravind:まず第一に、異なる業界や異なるユースケースを取り上げたいという狙いがありました。それが最も重要なポイントです。

さまざまなユースケースを見せることで、参加者がいろいろな産業や活用例を学べるようにしたいと考えました。

そして、TerraWatch Spaceのマーケット分析は、普段から政府向けと商業向けの両方を見ていますが、政府や防衛に関しては専用のカンファレンスがたくさんありますので、今回は取り上げませんでした。商業向けだけに焦点を当てています。

つまり、地球観測の商業セクターを総覧できるようなイベントにすることを目指しました。そのため、防衛や政府関連は含まれません。その代わり、保険、金融、農業、林業、エネルギー、公共事業、環境、気候といった分野を扱います。

もちろん、農業なら農水省、エネルギーならエネルギー関係省庁、環境なら環境省といった形で、政府機関が関わることもあるかもしれませんが、主な目的は商業ベースのユースケースを網羅するということが今回の大きな狙いでした。

また、市場規模については、何とでも言えてしまいますし、実際のところ正確に把握するのは難しいですよね。ですから、私たちとしては、市場規模よりもアプリケーションの多様性、そしてカンファレンスに参加する企業の多様性に重きを置いているんです。

宙畑:ありがとうございます。今回の取材を通して、EO Summitに参加することがとても楽しみになりました。6月にお話を直接伺えることをとても楽しみにしています!

TerraWatch SpaceやEO Summitについて

・TerraWatch Spaceを見る

・EO Summitを見る