地域×宇宙で日本の産業構造を変える!『地域産業×宇宙』の新たなエコシステム構築を議論したイベントの詳細レポート

JAXA、01Booster、SPACETIDEの3機関が共催したイベント「『地域産業×宇宙』でつくる新たなエコシステム」で語られた、宇宙産業を盛り上げるたくさんのヒントをまとめました。

2025年7月10日、JAXA、01Booster、SPACETIDEの3機関が共催したイベント「『地域産業×宇宙』でつくる新たなエコシステム」が開催されました。本イベントの目的は、宇宙産業に取り組むプレイヤーのさらなる創出・成長、また、個別の支援だけでなく、業界や地域全体での支援の受け皿の構築・拡大を図ることとなっていました。

本記事をご覧いただくにあたって把握しておきたい各機関の役割の一部は次の通りです。

・JAXA:宇宙技術を活用した地域課題解決を支援

・01Booster:新規事業開発のノウハウを通じて企業の宇宙産業への参入を支援

・SPACETIDE:日本及び世界の宇宙産業の発展拡大のため、新たな宇宙ビジネスに関わる業界横断的な活動を展開

イベントでは、宇宙スタートアップと地域のものづくり企業に着目した2つのセッションが開催されました。

(1)地域連携の最前線、JAXAが描く宇宙を活用した地域創生戦略

2つのセッションの前の導入として、JAXA新事業促進部企画調整課課長の菊池優太さんより、全国の地域×宇宙取り組み動向の紹介がありました。

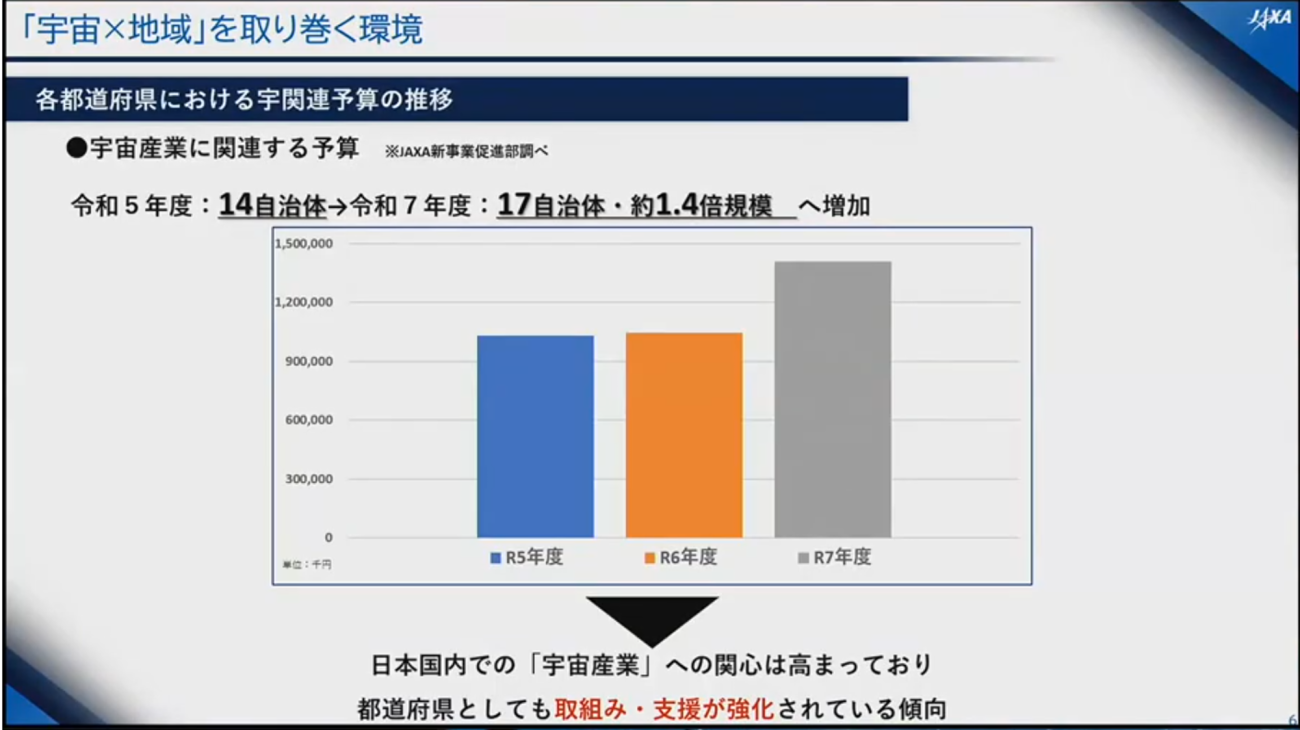

地域・自治体における宇宙へのアプローチに関する現状分析

菊池さんは、全国の地域における宇宙産業の盛り上がりについて具体的なデータを示しました。全国47都道府県のうち17自治体が宇宙関連予算をつけており、総額は約15億円に達しているとのこと。宇宙という新たな産業に各都道府県が熱心に取り組んでいることがわかります。

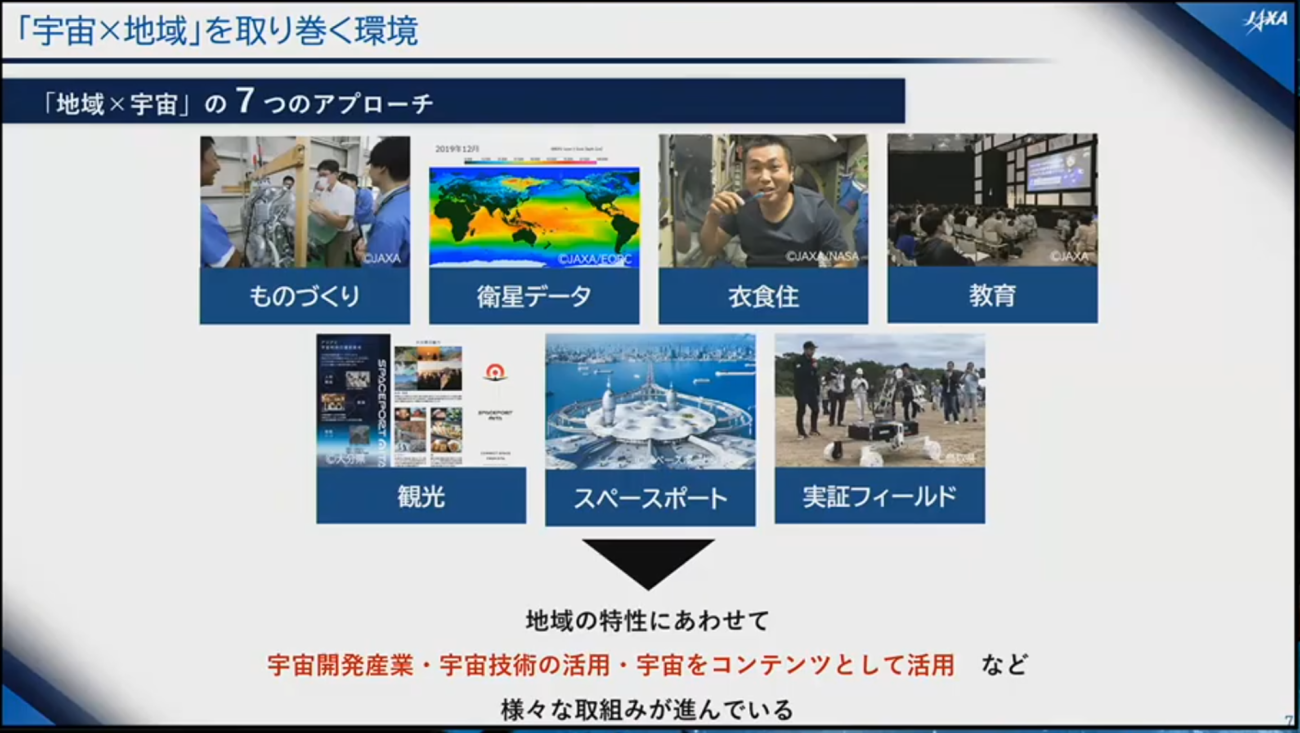

また、「宇宙×地域」について、①ものづくり(ロケット・人工衛星のハード開発)、②衛星データ活用事業、③衣食住分野(宇宙食等)、④教育事業、⑤観光、⑥スペースポート、⑦実証フィールドと7つのアプローチを紹介されていたことも非常に興味深いポイントでした。

これから宇宙産業に関わりたいと考える地方自治体の方にとっては指針となる情報でしょう。

JAXAの地域連携の取り組み

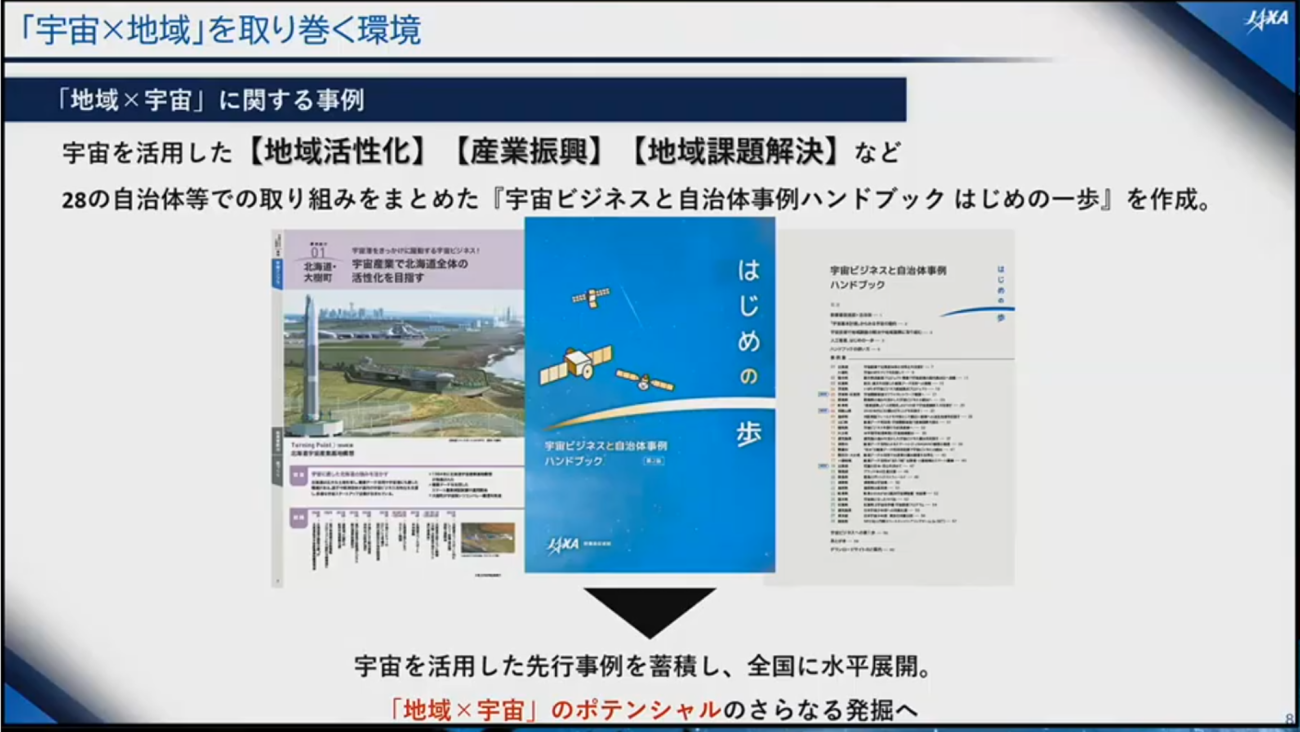

全国28の自治体等で取り組まれている宇宙ビジネス事例を収集したハンドブックについても紹介がありました。

本ハンドブックは、単なる事例紹介にとどまらず、どのような背景で事業が生まれてきたかという沿革も含めて整理されており、他地域への水平展開の上で参考になります。オンラインからダウンロードも可能とのことですので、興味のある方は是非ご覧ください。

Credit : JAXA

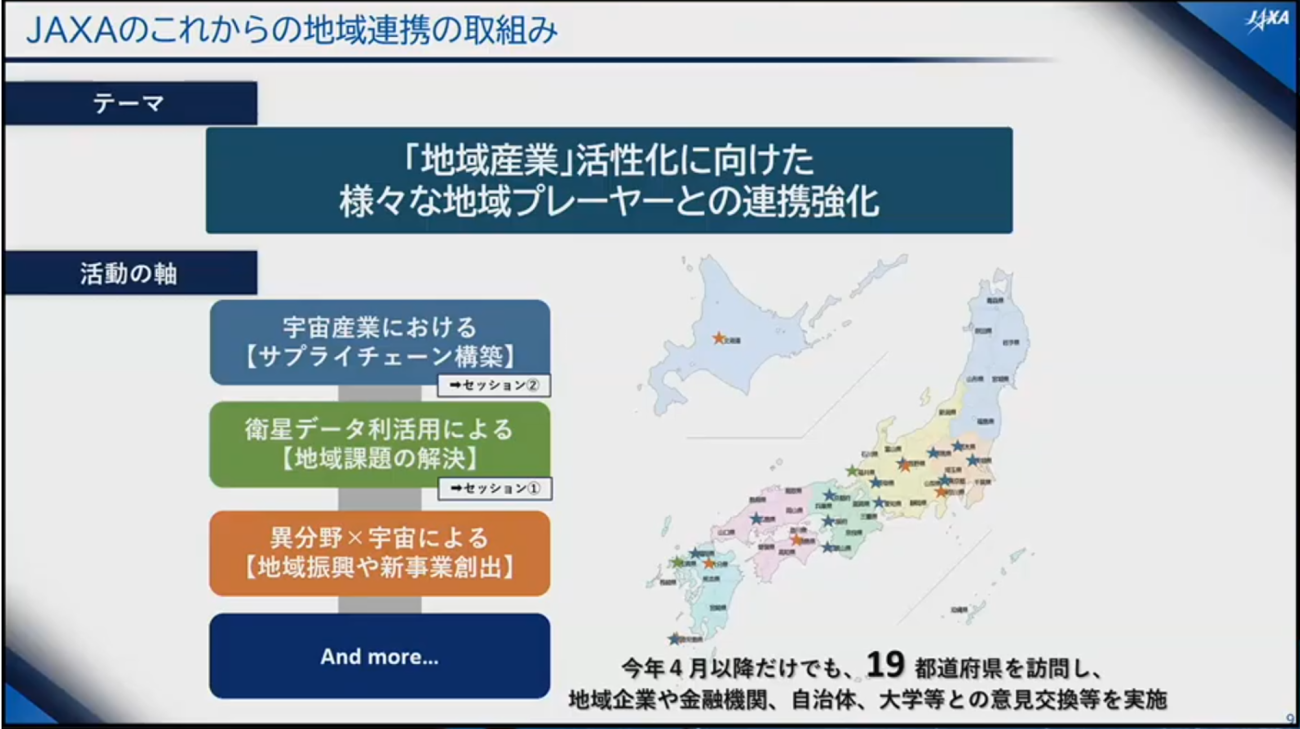

2025年度には19の都道府県を訪問し、自治体はもちろん、地場企業、地銀、大学等との意見交換を実施しています。菊池さんは「一社だけではなく、いろんなプレイヤーが地域の中でエコシステムを作るために必要だということを実感している」と述べ、地域内での連携の重要性を強調しました。

Credit : JAXA

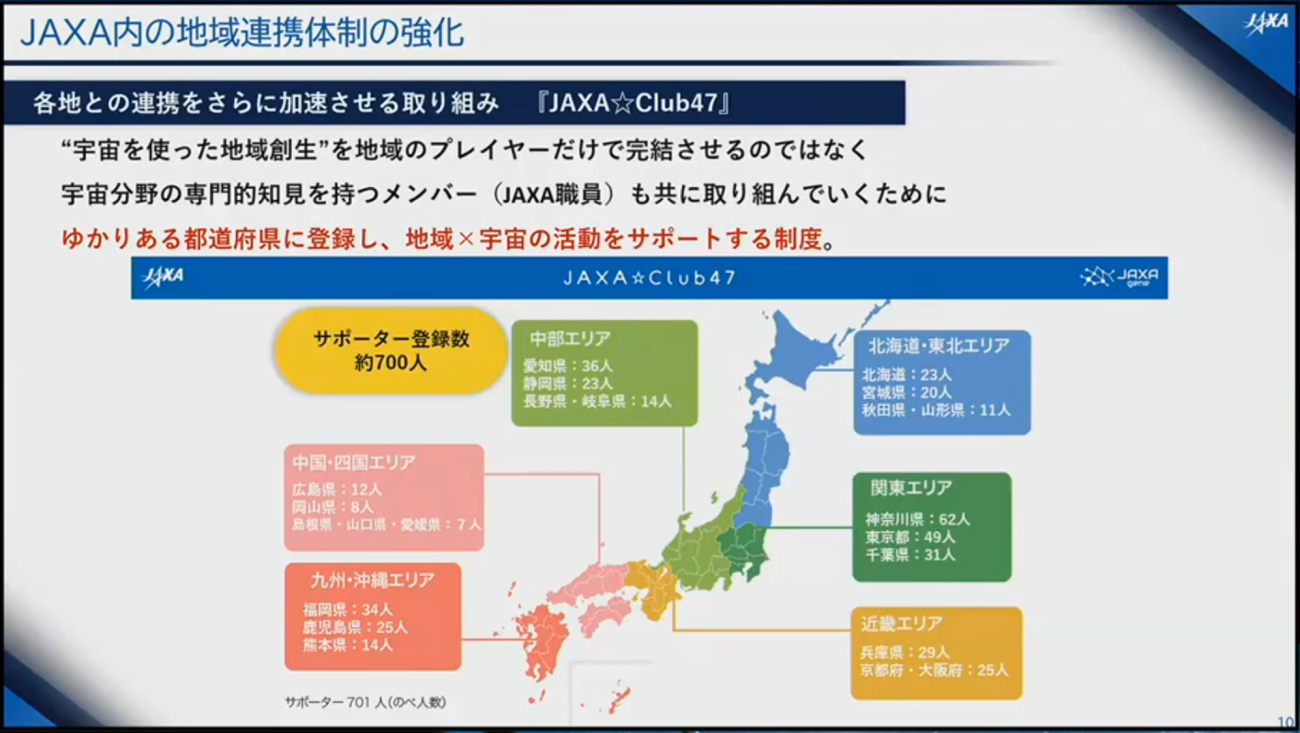

また、「JAXA☆Club47」という仕組みを通じて、JAXA職員700人が地元への恩返しや課題解決への貢献を目指しているというユニークな取り組みも紹介されました。各職員がそれぞれの出身地や関わりの深い地域の宇宙活用をサポートする体制の整備が進んでいます。

(2)セッション1:宇宙スタートアップ×衛星データ×地域課題解決

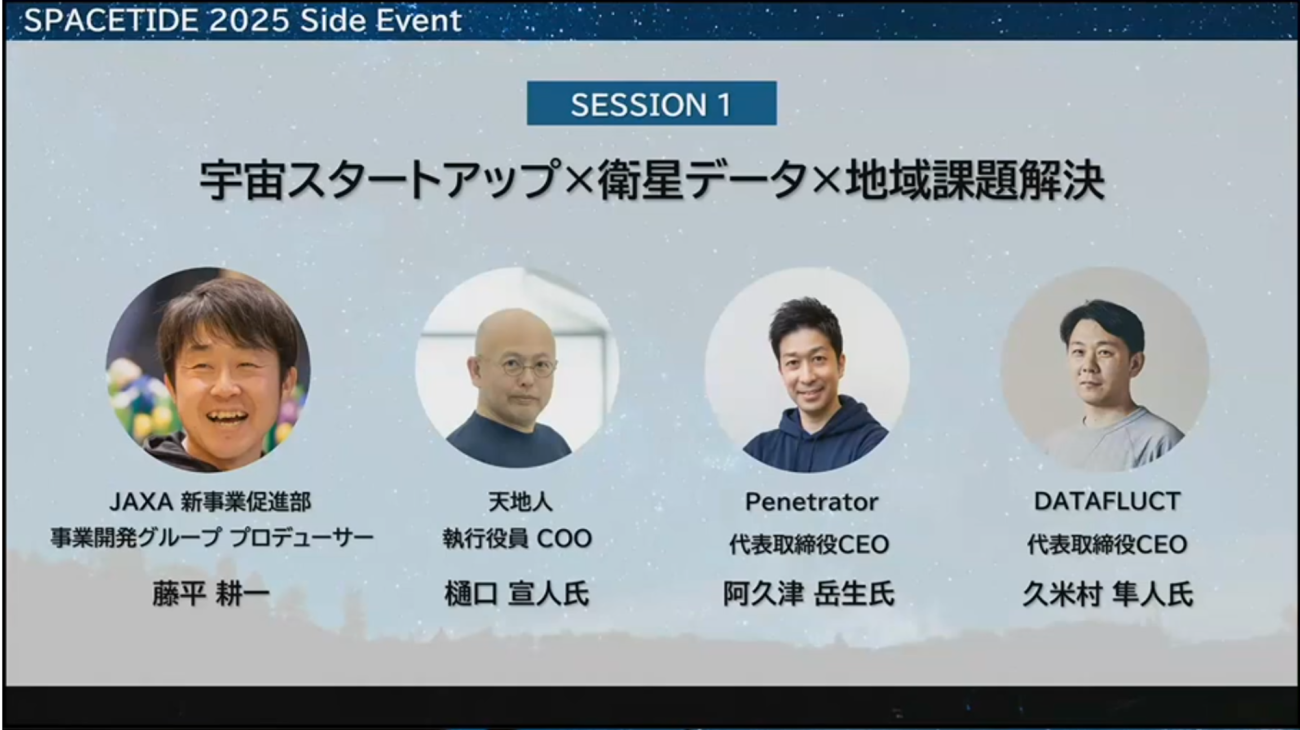

では、最初のセッション「宇宙スタートアップ×衛星データ×地域課題解決」について紹介します。本セッションの登壇者の一覧は下記の通りです。

【モデレーター】

・藤平 耕一さん(JAXA 新事業促進部 事業開発グループ プロデューサー)

【パネリスト】

・樋口 宜人さん(株式会社天地人 執行役員 COO)

・阿久津 岳生さん(株式会社WHERE 代表取締役CEO)

(8月1日に会社名変更のため、イベント当日は株式会社Penetratorと記載)

・久米村 隼人さん(株式会社DATAFRUCT 代表取締役CEO)

当日は、各社の事業紹介があり、その概要を以下にまとめました。

各社の事業内容とパネリストの自己紹介

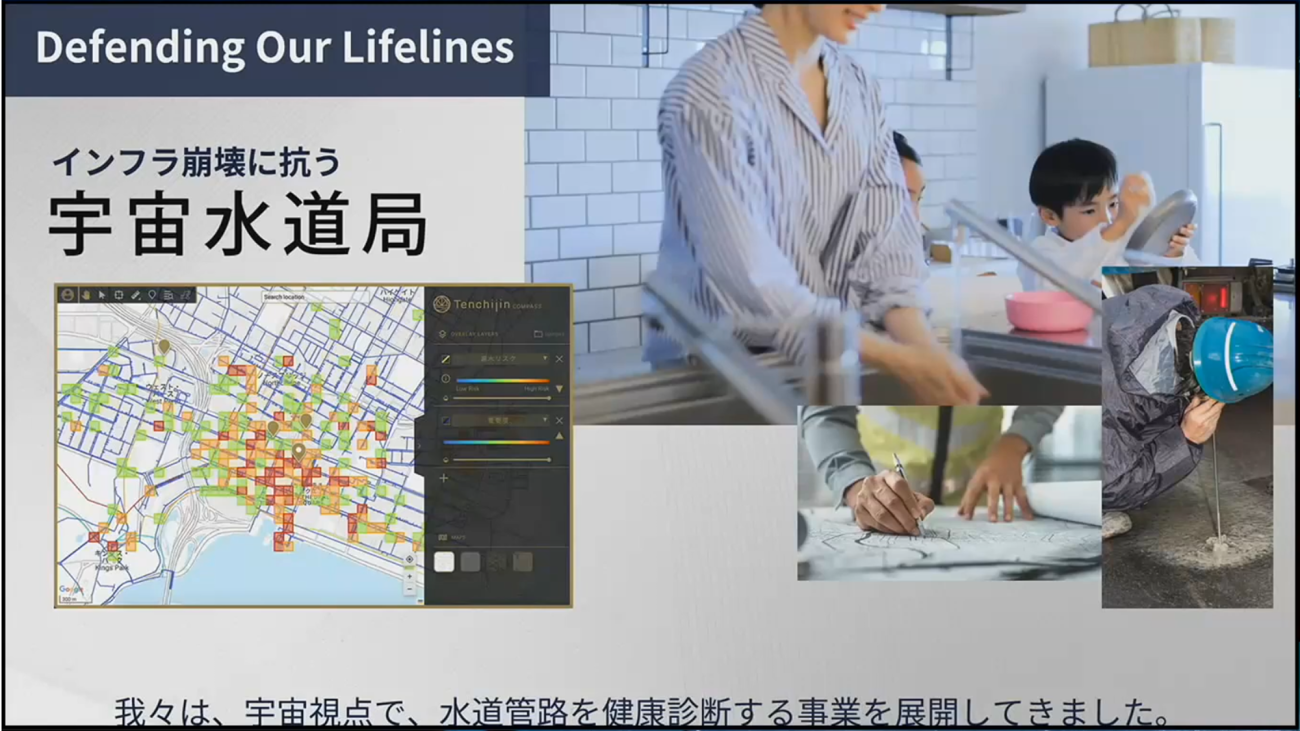

天地人の事業概要

天地人は2019年創業、JAXA出資企業(JAXAベンチャー)として最初に認定されている企業です。「宇宙水道局」は地球観測衛星のデータを活用して水道管の劣化リスクを診断するサービスで、すでに累計40以上の自治体に導入されています。2030年までに400自治体への導入が目標とのこと。

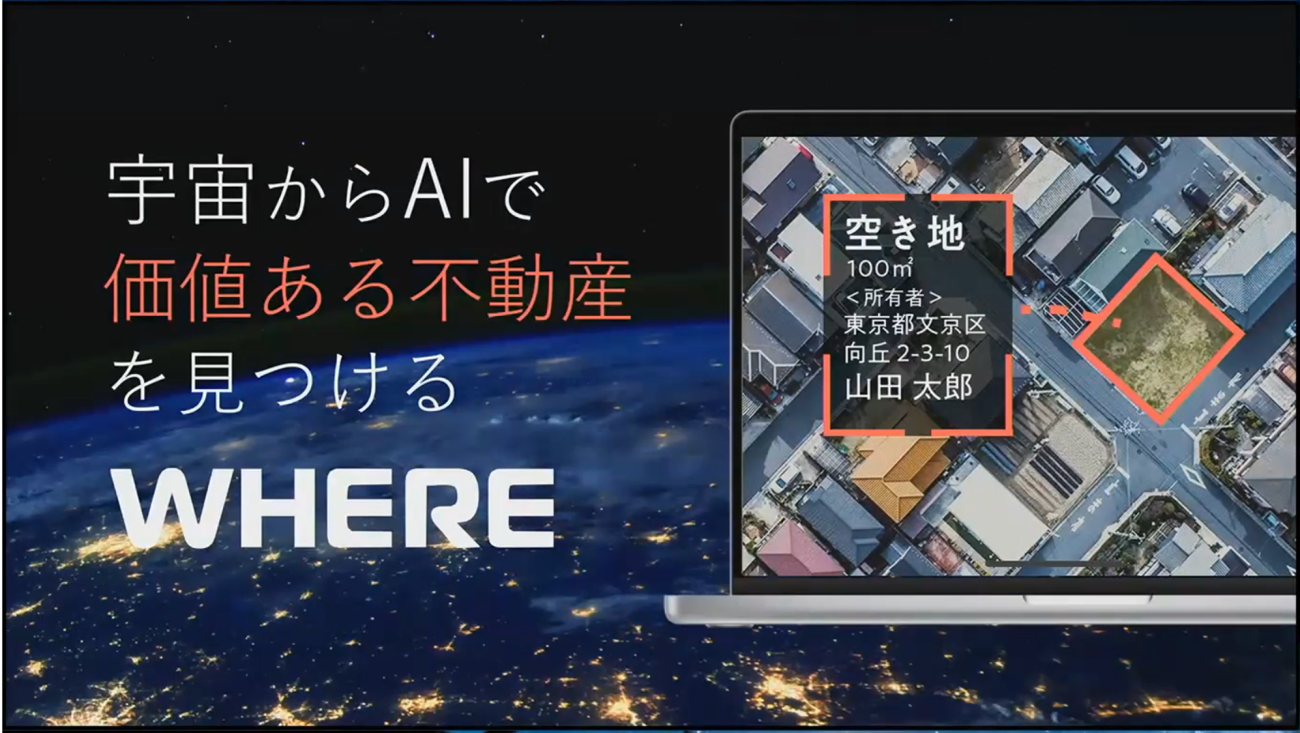

WHEREの事業概要

WHEREは2023年にJAXAベンチャー認定を受けた企業です。衛星データとAIを活用して空き地や古い家を自動的に検出し、法務局の登記データと連携することで不動産流通を促進する仕組みです。

代表の阿久津岳生さんは「世界の不動産マーケットは1086兆円」その規模の大きさを説明し、「実は地球のすべての不動産市場の年間1%も満たない不動産取引で構成されている」と述べました。WHEREは「1%以外の99%の10京円という巨大な未開拓不動産市場に直接アプローチできる」とのことです。

Credit : WHERE

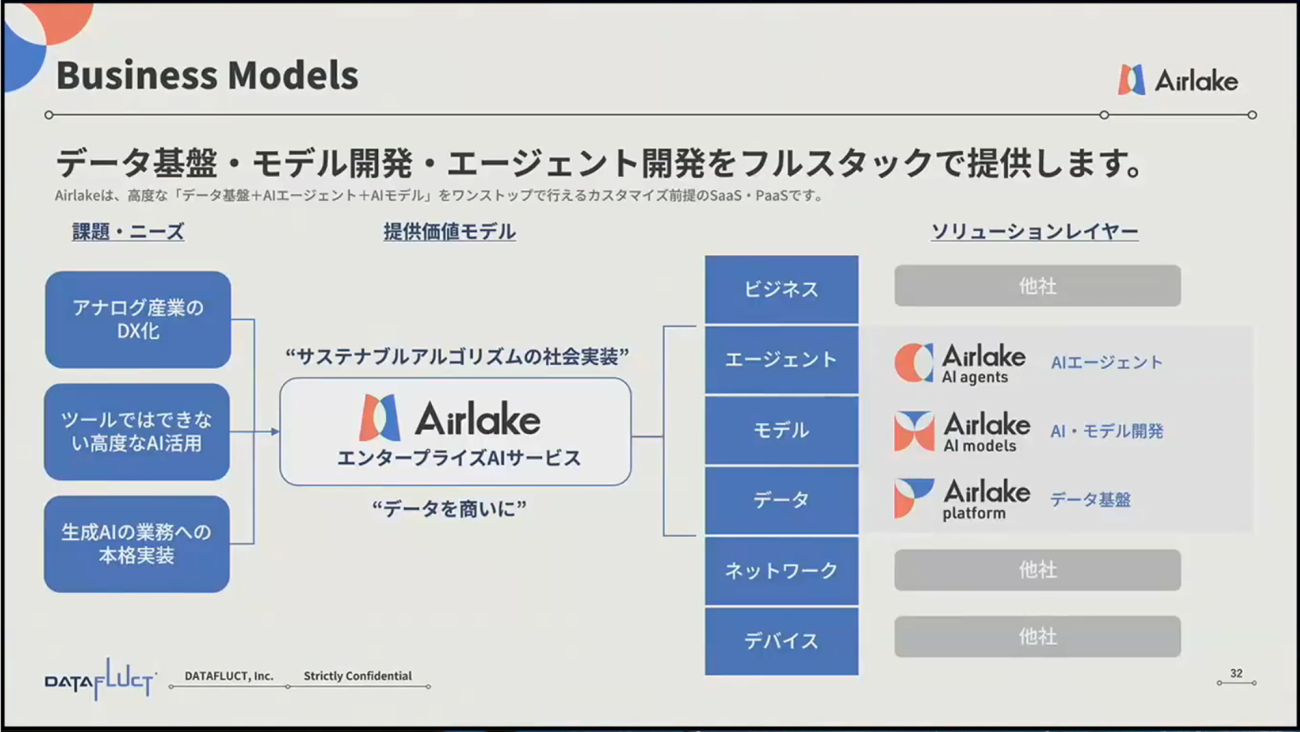

DATAFRUCTの事業概要

DATAFRUCTは2019年創業のJAXAベンチャー認定を受けた企業です。代表の久米村さんは「30本事業を作って2、3本しか当たらない」と現実的な数字を示しながら、現在は黒字成長を続けています。主力事業は生成AI×GIS活用による企業DX支援で、売上の9割を占めています。

久米村さんは「ChatGPTみたいな対話だけでプログラミングを行って、そのプログラムベースで地図からデータの取得・解析を行う仕組みを作っている」と説明しました。

成功要因分析:技術と地域課題をつなぐ「刺さる」ポイントの発見

藤平さんが各社に質問したのは「技術と地域の課題がなかなかつながらないと思っている中で、実際に地方自治体の方々にサービスを提供している各社は、どのようにしてそれだけの実績を生み出すに至ったのか」ということでした。

天地人の樋口さんは、「間違いなく皆さんに言われるのがネーミングセンス」と話します。「天地人という会社が宇宙水道局という事業を展開している。すごい名前をつけたという関心をいただいている」とのこと。技術面では「地中の見えない水道管に関するリスクを、宇宙からのデータを使うことによって診断するという点も興味を持っていただいている」と説明しました。

WHEREの阿久津さんからは不動産業界の構造的課題について説明がありました。「不動産流通の中で一番最初の土地の仕入れは、今でもアナログ的人脈からの紹介に頼っている。平均71%が人脈からの紹介に頼っている業界」「新人営業マンは街を歩きながら空き地や空き家を見つける。100件リスト化するのに30時間ぐらいかかったが、このシステムを使えば数クリック、3分で完了する」と不動産業界の課題と同社のサービスの付加価値が同時に語られました。

DATAFRUCTの久米村さんは戦略的なターゲット選定の重要性について語りました。「データやAIのビジネスは単価が高く、自治体に導入をお願いしても価格が合わない」と説明したうえで「そのため、地域にサービスを提供したいと考えているエンタープライズ企業、つまり資金力のある企業をターゲットとした」と話します。さらに「エンタープライズ企業の中で1000人に1人ぐらいは情熱的な人がいて、そういった人と出会えれば事業はうまくいく」との実体験に基づく具体的な道筋を示しました。

成功の裏にある失敗:継続的な挑戦がもたらした学びと成長

藤平さんは「JAXAでは失敗塾という失敗経験を共有する勉強会を行っている」と話し、各社の失敗体験についても共有がありました。

阿久津さんは「失敗の数は誰にも負けない」「スタートアップで12回失敗していて、13回目の挑戦でPenetrator(WHEREの旧社名)が少し成長し始めた」と明かしました。

「12回の失敗にどのくらい自己資金をつぎ込んだか計算したら6400万円で、家が買えてしまう金額だった」と赤裸々に回答。そのような経験を経て現在のWHEREが生まれたことに驚いたという参加者の方も多かったでしょう。

久米村さんは資金調達と事業の現実について「VCからの資金調達10億円超とデッドファイナンスで数億円、計20億円ぐらい調達している」「それを新規事業に投下して、30本事業を作って2、3本しか当たらなかった」と説明。さらに「会社は倒産しかけになり、債務超過になって、当時40人いたが今は4分の1の規模になった」とのことで、新規事業の立ち上げ、そして事業化が難しいかが語られました。

樋口さんは「今は宇宙水道局という事業を展開しているが、会社としてはもう7期目に入る」「最初の5年間ほどは、ずっと基幹事業がないままだった」と明かし、「基本的には単発の研究開発、いわゆるPoCの罠というものに陥っていた」と説明。

宙畑メモ:PoCとは

Proof of Concept(概念実証)の略。新しいアイデアや技術が実際に実現可能かどうかを検証するための小規模な実験や試作。多くのPoCを行うものの事業化に至らない「PoCの罠」が課題となることがあります。

加えて、現在の宇宙水道局事業について樋口さんは次のように述べ、偶然性を強調しました。「とある地方の水道局の方から依頼があったところから始まっている」「『こんなにいろんなことやっているなら、水道管のリスクも見つけられるだろう。とにかくチャレンジしてほしい』という依頼だった」と宇宙水道局が始まった経緯についても紹介がありました。

理想的な連携の形:データ共有とコンソーシアム型事業展開への提言

藤平さんは「自治体の方や銀行の方とお話して、どういうような支援ができるか、後押しをしたいと聞かれることが多い」として、理想的なコラボレーションの在り方について登壇者に問いかけ。

久米村さんは地域のイベントに呼ばれることが多いそう。「いろんな企業の人が集まっているように見えるが、実は横のつながりが薄い場合も少なくない」と指摘し、「衛星データ活用は、利活用をするお客様が各社ごとに私たちが取引するというよりも複数社でコンソーシアム的に取引できると面白い」と提案しました。具体的には「一回データを仕入れる際、全員で仕入れた方が効率的で、それにより一社あたりの単価が下がってくる」という共同購入モデルを示しました。

宙畑が以前、南相馬市の転作確認のために衛星データ活用をするという事例でお話を伺った際に、南相馬市で良い結果が出たことでさらにその近辺の自治体と一緒に実証を行うことになったという素晴らしい成果を教えていただきました。まさにそのような事例が今後ますます増えることが求められているのだと思います。

阿久津さんは「自治体の方は(部署や組織の)垣根を超えてデータをもっと連携していただきたい」と訴えました。具体例として「衛星データからAIで古い家を見つける際に、自治体が持っている水道の閉栓データを掛け合わせると高い精度で空き家は検出できる」が、「課題を持っているところとデータを持っている担当が違うため、組織によっては『なぜデータを出さないといけないのか』という反応があった」と縦割りの問題を指摘しました。

樋口さんは「インフラ劣化問題は別に水道に限った話ではなく、他のインフラも例外ではない」と述べ「事業の垣根を超えて地域でまとまって運営していくような垂直統合の形が必要」と広域な他組織との連携の重要性を強調しました。

本セッションのまとめ

宇宙技術と地域課題がつながりにくい現状において、登壇した3社の事例からは、地域課題への衛星データを活用したソリューションが浸透するヒントが多くあったように思います。

合わせて、阿久津さんが12回の起業失敗を経験されたという話や久米村さんが30本の事業で2〜3本成功という数字を示したことなど、多くの失敗を経験しながらも継続的な事業創出に取り組む重要性が示されたことも印象的でした。

地域課題を解決するための次の一手として「データ共同購入モデル」や「自治体の垣根を超えたデータ連携」などが最後に示されました。イベントに参加された方や、この記事をご覧になった方の中から次の一手の担い手が生まれましたら幸いです。

(3)セッション2:地域ものづくり企業×宇宙サプライチェーン

2つ目のセッション「地場ものづくり企業×宇宙サプライチェーン」の登壇者は下記の通りです。

【モデレーター】

・中尾 太一さん(一般社団法人SPACETIDE AXELA Program Manager)

【パネリスト】

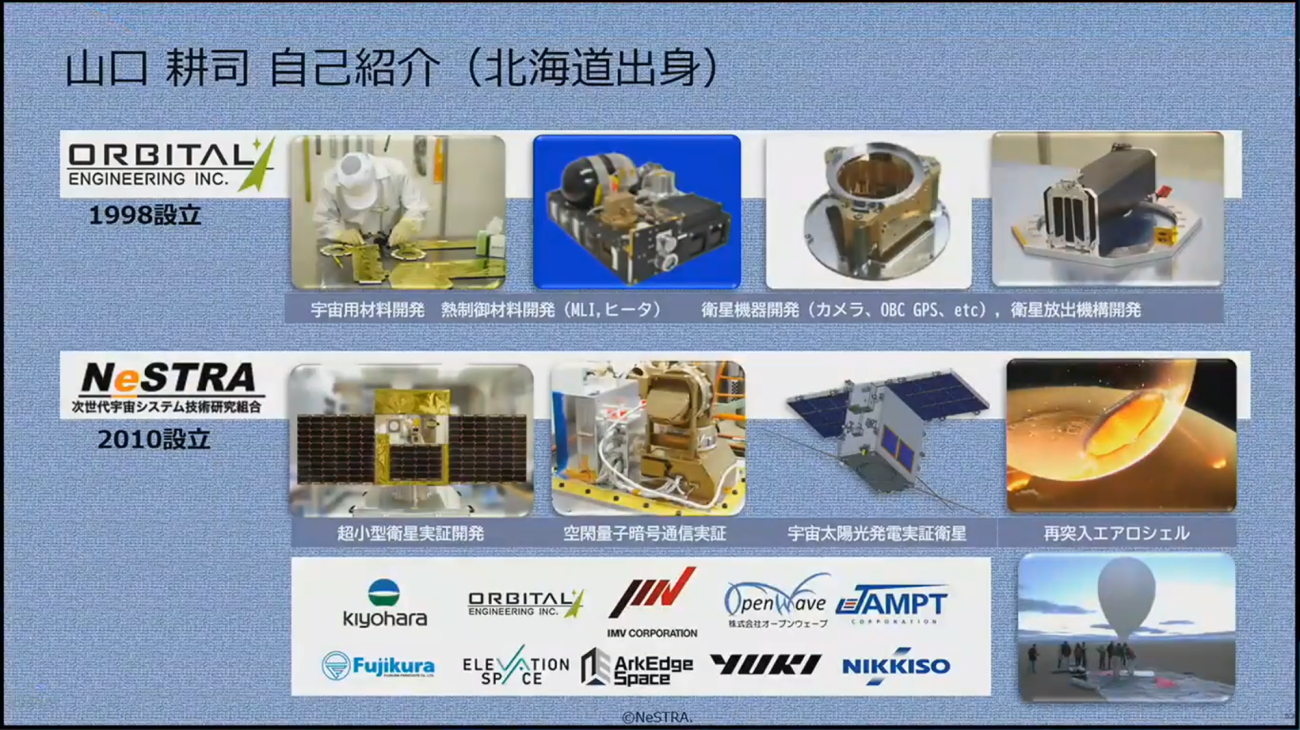

・山口 耕司さん(次世代宇宙システム技術研究組合 代表理事)

・亀口 豪さん(九州経済産業局 地域経済部 製造産業課 機械産業係長)

・神永 葵さん(茨城県 産業戦略部技術振興局 科学技術振興課 特区・宇宙プロジェクト推進室/係長)

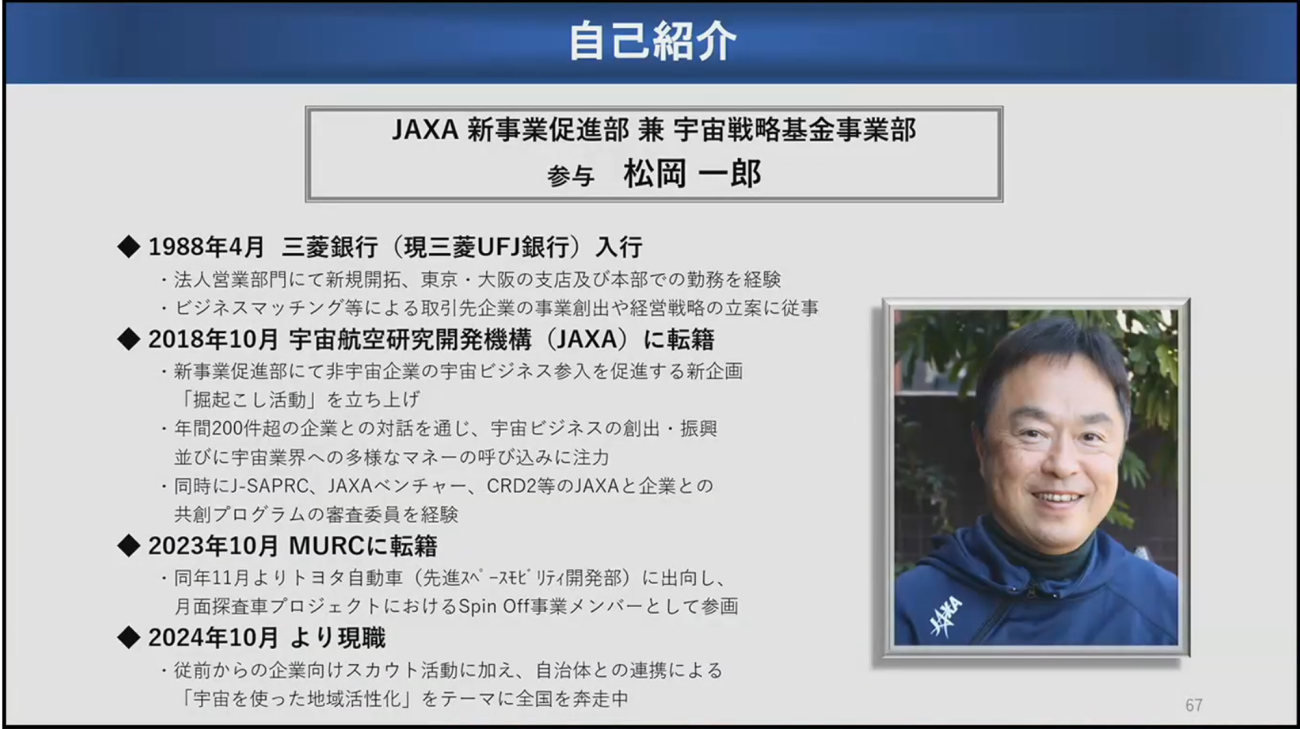

・松岡 一郎さん(JAXA 新事業促進部 参与)

セッション1と同様に、各社の事業紹介があり、その概要を以下にまとめました。

各機関での取組内容とパネリストの自己紹介

次世代宇宙システム技術研究組合の取組概要

山口さんが代表理事を務める次世代宇宙システム技術研究組合は、宇宙産業における中小企業の参入促進と技術開発を支援する組織です。技術研究組合法に基づき、事業化前の研究開発段階での企業間連携を促進し、超小型衛星から宇宙太陽光発電の実証衛星まで幅広いプロジェクトを手がけています。現在は内閣府と連携して宇宙スキル標準の策定まで、幅広く取り組まれています。

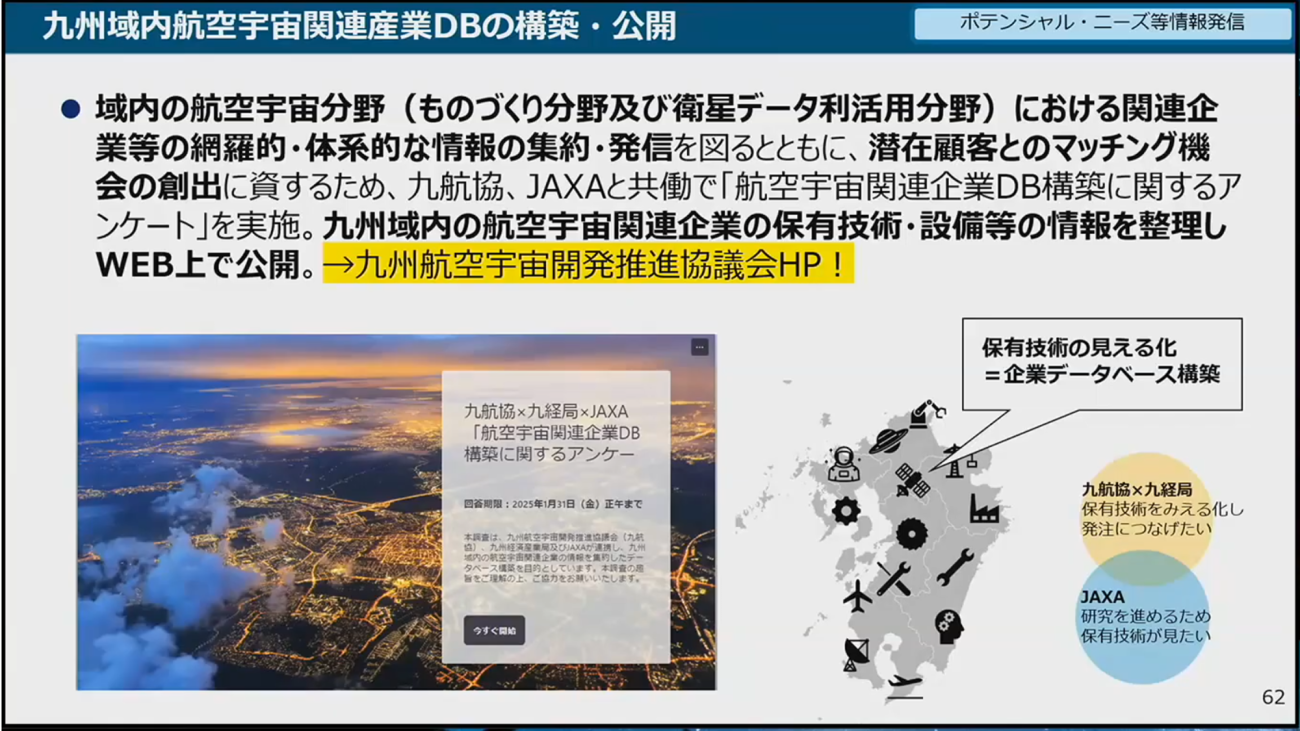

九州経済産業局の取組概要

九州経済産業局は、地域の宇宙産業ポテンシャルを活かした製造業支援を展開しています。管内にある3つの射場、豊富な研究開発拠点、自治体の積極的な取り組み、小型人工衛星サプライヤーの集積という強みを背景に、昨年は小型人工衛星製造への参入方法を体系化する調査を実施し、地元サプライヤーへの分かりやすい情報提供を進めています。

Credit : 九州経済産業局

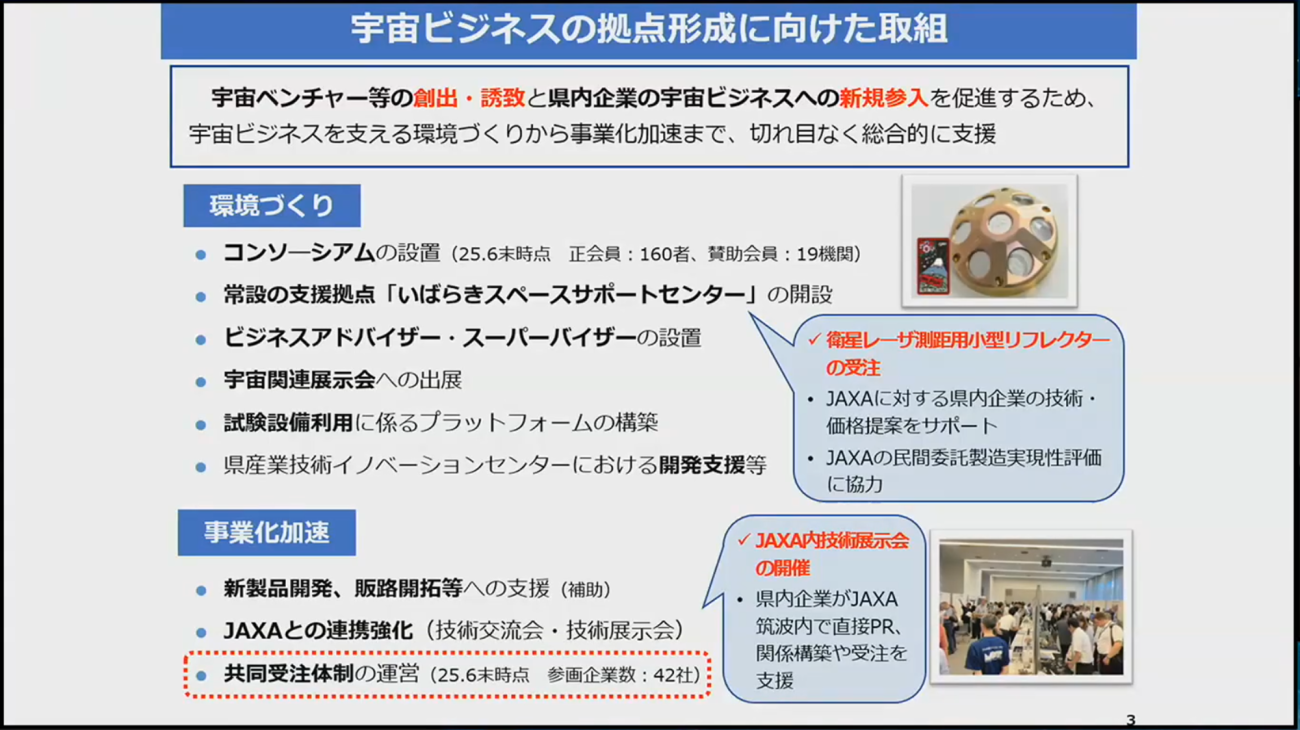

茨城県の取組概要

茨城県は「日本の宇宙産業拠点を形成し、本県の成長産業として育成する。宇宙で何かしたいという方がいるときに選ばれる県になりたい」という目標を掲げています。

取組としては、創出誘致と新規参入の2本立て。2024年秋には、42社による茨城スペースサプライネットワークを発足させました。営業活動、情報発信、専門コーディネーターによる受注活動支援を実施しています。これらを通じて、県内企業と宇宙関連事業者とのつながり創出を図っています。

Credit : 茨城県

JAXAの取組概要

JAXA新事業促進部は、非宇宙企業の宇宙産業参入支援を行っています。企業の宇宙参入を「参入してもらう」「定着してもらう」「成長してもらう」の3ステージで分析し、全国の自治体や企業との対話を通じて、宇宙を活用した地域経済活性化に取り組んでいます。

地場企業の宇宙参入の成功要因は具体化・標準化・伴走支援?

中尾さんは「地場のものづくり企業の方々が宇宙分野を自分たちの領域に落とし込むのは難しい」と前置きし、そのうえどのようにして各登壇者の方々が新規参入促進の取り組みを行っているのか尋ねました。

九州経済産業局の亀口さんは「私自身が宇宙素人だったので、とにかく分かりやすく見える化することにこだわった」と説明しました。「素材の話をすると地元のサプライヤーさんに理解いただきやすい」「アルミの規格番号を調査報告書に載せると『それならウチで加工できる』と誇らしげに語ってくださる。そこで手応えを感じる」と実体験もあると回答。

次世代宇宙システム技術研究組合の山口さんは「宇宙に参入しようとした時によくわからないという壁が必ずある。これは個人も企業も同様である」「加工会社が保有する機械や技能が具体的にどこに適用できるかが見えない状況にある」と課題に言及。そのうえで、「明確に見えるようにする必要がある。IT業界はスキル体系が整備されており、(宇宙スキル標準)その宇宙版の構築を目指している」と説明しました。

茨城県の神永さんは「支援の重点化として、営業活動や情報発信、コーディネーターによる受注活動支援を進めている」「JAXAや宇宙ベンチャーとの丁寧なマッチングを数年前から始めたところ、打率が上がっている」とこれまでに生まれた成果を紹介。「宇宙参入に必要な技術や到達レベルが見えない中で、成約に結びつけるには直接対話するしかない」と成果が生まれるまでに必要な地道だが重要な取り組みがあるとの経験を紹介しました。

JAXAの松岡さんは企業の宇宙参入を「参入」「定着」「成長」の3ステージで分析していると説明。

また、定着企業に共通する要素として挙げられたのが以下の3点です。

1.宇宙以外のビジネスの柱を持っている

2.発注元の意向に応じて精密な図面を作ることができる

3.少数生産でも利益を確保する術を知っている

特に2点目については「宇宙業界では『こんなものを開発したい』『こんなものが欲しい』という要望が口頭で伝えられることが多い」「それを受けて『こんな感じでしょうか』というやり取りを何度も重ねて精密図面を完成させる」と業界の実情も紹介されました。

さらに、松岡さんは量産化への展開について、地域クラスター形成の重要性を強調。「試作を作るのが得意な企業、量産が得意な企業がある。図面作成が得意だが、加工は別の企業など、それぞれの強みを持つ企業と行政がチームを組む。地域クラスターとして成長していってもらえれば」と展望を示しました。

松岡さんのお話に続いて、山口さんも地域クラスターの実体験を紹介。

「20年前から神奈川県をベースとした『まんてんプロジェクト』という航空宇宙部品製造コンソーシアムを継続している。今では全国から100社程度のメンバーが参加し、仲間を作って仕事を手伝ってもらいながらものづくりを進めてきた」と説明しました。

そのうえで、「技術研究組合では役割分担し、全部できなくても構わない。プロジェクトごとにチームを作る形で、大手も中小も関係なく連携している」と具体的な協働手法が山口さんから示されました。

製造技術の宇宙転換の課題、参入機会の発見から資金調達まで

中尾さんは「参入後の実際の困難さや、発展していくために必要な要素」について尋ねました。

山口さんは先ほど松岡さんが述べていた、産業ピラミッドから「第3・第4階層が非常に貧弱で、ほとんど存在しないに等しい状況」について同意した上で「そこには参入余地が豊富にあり、実際には仕事は取り放題である」と述べました。「現在は資金に余裕があるうちは言い値で受注できる」と宇宙産業全体の課題と新規参入のチャンスを説明しました。

また、特に重要な分野として「AIT(組立・統合・試験)が極めて不足している。衛星を組み立てる会社が少ない状況」と指摘。

宙畑メモ:”AIT”とは

Assembly(組立)、Integration(統合)、Testing(試験)の略。人工衛星の製造において、各部品やサブシステムを組み立て、全体システムに統合し、各種試験を行う工程のこと。

AITについては「人の技術のみで対応可能で、ネジの締め方や配線の作り方など、学習すれば習得できる技術である。特別な機械も不要」と紹介し、他にも「試験用コンポーネントや試験用ダミー、治具の製作需要も非常に大きいが参入企業が少ない」などの具体的な参入チャンスを強調しました。

一方で、松岡さんからは「サプライヤーが必要とするのは運転資金」と明確な課題があることを紹介。「材料仕入れ時の支払い、在庫期間、製品完成後の在庫期間、販売後の入金までの期間をサプライヤーが立て替えている」と具体的なキャッシュフローを説明しました。

金融機関ができることは「サプライヤーの立て替え負担となっている運転資金を支えることに尽きる」と述べました。

そのうえで、「(通常の信用保証協会の制度では、宇宙系事業のような一般的に初期投資が大きく、リスクが高い事業に対する融資が難しいため、)保証協会の保証だけでなく、県、地域としての制度融資を予算が取れればぜひ作っていただきたい」と地方自治体による独自の融資制度創設により、地域金融機関が宇宙産業への融資を行いやすくする仕組みの構築を提言しました。

神永さんは制度面から具体的な支援策の紹介がありました。「展示会の旅費でも試作でも何でも使える比較的自由度の高い補助金を用意している」「最近は補助金の申請件数が増えて採択倍率が上がっており、用途で多いのは材料費。材料を購入しないと始まらないという理由が最も多い」とのこと。

そして、過去の実例として「JAXAつくばの試験設備利用補助として開始したが、あまり利用がなかった。設備があるだけでは企業は集まらず、サポート体制が重要」と新規参入に必要なサポートは何かを見極めることが重要であるという示唆に富む紹介もありました。

製造企業の新規参入を促進するエコシステムに向けて

今回のセッションで印象的だったのは、AIT分野や試験治具等の見落とされがちな参入チャンス、また、新規参入する企業にとって重要なのは立て替え負担を支援する運転資金の支援があるかないか、うまく利用された補助金とそうでなかった補助金……など、赤裸々かつリアルな知見が共有されたことです。

また、セッションの終盤では山口さんより「産業ハブとなる場所を構築し、開発系企業が複数集まって相互に共創する空間を目指している」「金融機関にはバッファーとしての資金を配置してほしい」と要望も。「回転資金や人材育成に活用するファンド的基盤を、地域自治体や金融機関が一定量確保し、事業が円滑に回る仕組みを構築したい」と構想を示しました。

合わせて、松岡さんも「各地域自治体の広域連携が野望」と明言しました。「九州地域のような塊を全国各地に構築する必要がある」と述べました。

セッション全体を通して、製造企業の新規参入を促進するエコシステムを構築するうえで重要なヒントが多く散りばめられていた非常に素晴らしい内容でした。

(4)持続可能な地域×宇宙エコシステム実現に向けて

2つのセッションを通して、持続可能な地域×宇宙のエコシステム構築における考えるべき様々な課題とこれまでに生まれた素晴らしい成功事例が語られました。

筆者が考える2つのセッションを通して得た、持続可能な地域×宇宙のエコシステムのヒントは以下の3点です。

・各地方自治体における様々な連携(組織内外、企業内外、周辺地域など)の強化

・宇宙産業で何ができるのか/どのように関われるかの具体化と自分事化

・1回で終わらず、長く何度もチャレンジすること

例えば、様々な連携。衛星データ利用においては広域性というメリットを活かすならば一つの地方自治体だけではなく、様々な自治体との連携によってよりコストを抑えられる可能性があります。また、衛星データだけでなく、様々な情報との組み合わせが重要であり、そのためには衛星データを直接利用しない組織との連携も欠かせません。

製造業においても、地域クラスターを作ることによって、仕組みとして宇宙産業のサプライチェーンが強靭化されることが推奨されていました。

また、チャレンジの回数については、民間企業による新規事業のチャレンジだけでなく、補助金の形も課題を発見してアップデートされていたことは非常に印象的でした。エコシステムに関わる全プレイヤーが自分事化して何度もチャレンジすることで良いものが生まれると勇気をいただいたイベントだったようにも思います。

本記事は、イベントで語られた内容を抜粋して紹介しています。アーカイブ動画も公開されていますので、ぜひ合わせてご覧ください。

【関連記事】