【2025年7月】衛星データ利活用に関する論文とニュースをピックアップ!

2025年7月に公開された衛星データの利活用に関する論文の中でも宙畑編集部が気になったものをピックアップしました。

・Using multi-satellite observations to constrain ammonia emissions and unlock their potential over open water

(衛星データ(CrIS・IASI)と化学輸送モデルを組み合わせた逆推定を用いて、心臓病や呼吸器疾患などの健康被害を引き起こすアンモニア(NH₃)排出量を精緻化する)・Where are the Whales: A Human-in-the-loop Detection Method for Identifying Whales in High-resolution Satellite Imagery

(ラベル付きデータや既存の機械学習モデルに依存しないVHR衛星画像からのクジラ検出を行う)・A Global Multi-Sensor Dataset of Surface Water Indices from Landsat-8 and Sentinel-2 Satellite Measurements

(光学衛星(Landsat-8 / Sentinel-2)から得られる水域指標(water indices)を用いた、全球スケールの表層水域マップを作成・提供、及び継続更新可能な運用枠組みの提示)・Advanced satellite-based remote sensing and data analytics for precision water resource management and agricultural optimization

(30m解像度の衛星画像と気象・地形・指標群を統合し、2016–2023 年の灌漑地動態を把握し、2033年までの土地利用変化を予測する)

宙畑の新連載「#MonthlySatDataNews」では、前月に公開された衛星データの利活用に関する論文やニュースをピックアップして紹介します。

実は、本記事を制作するために、これは!と思った論文やニュースをTwitter上で「#MonthlySatDataNews」「#衛星論文」をつけて備忘録として宙畑編集部メンバーが投稿していました。宙畑読者のみなさまも是非ご参加いただけますと幸いです。

2025年7月の「#MonthlySatDataNews」「#衛星論文」を投稿いただいたのはこの方でした!

Where are the Whales: A Human-in-the-loop Detection Method for Identifying Whales in High-resolution Satellite Imagery | OpenReview #衛星論文

教師なしの統計的異常検出により、注目すべき場所を指定することで、専門家がクジラを見つけやすく https://t.co/Fs2ZH9T7jt

— たなこう (@octobersky_031) July 25, 2025

それではさっそく2025年7月の論文を紹介します。

Using multi-satellite observations to constrain ammonia emissions and unlock their potential over open water

【どういう論文?】

米国南中部、北西メキシコ、北西メキシコ湾を対象に、衛星データ(CrIS・IASI)と化学輸送モデルを組み合わせた「逆推定手法」(観測された濃度データから、排出源の場所や排出量を逆算する手法)を用いて、心臓病や呼吸器疾患などの健康被害を引き起こすアンモニア(NH₃)排出量を精緻化する手法を提案する

※アンモニアは排出されてすぐ観測されるわけではなく、風や化学反応で輸送された後に観測されるため観測値だけでは排出源を特定できないので、「逆推定」により排出量と発生場所を推定する必要がある

※特に海上領域でのNH₃排出量推定を衛星データで実施した初めての事例

【技術や方法のポイントはどこ?】

◾️先行研究の課題

・衛星データを使った逆推定研究はあったが、多くは大域的・粗解像度(2°〜0.25°程度)で地域特性を反映できていない

※1° は赤道付近で約111 km、0.25° は約27〜28 km

・複数衛星データの同時利用や海上領域の推定は未開拓

◾️データセット(衛星データ)

[CrIS(高性能の赤外線分光計)]

・SNPP(Suomi National Polar-orbiting Partnership)とNOAA-20(米国海洋大気庁の衛星)を利用

・空間解像度:約14 km(1つの観測ピクセルの地上での幅)

・検出限界(地表付近濃度):0.25〜0.5 ppb(条件による)

・2019年の昼夜データを使い、地域ごと・季節ごとのNH₃分布を把握

・特に海上(NWGOM)の検出率が約80%と高く、逆推定に活用しやすい

[IASI]

・同じく赤外観測で大気中の気体を測る機器となっており、CrISよりやや検出限界が高く、時間帯が異なるため組み合わせると観測カバー率が上がる

・MetOp-A/B(欧州の気象観測衛星)を利用する

・空間解像度:約12 km

・検出限界:0.6〜1.2 ppb

・CrISと観測時間帯が異なる(午前/午後)ため、2つを組み合わせることで一日のうちの変化を補うことができる

◾️アプローチ方法

①概要

・NH₃の排出量を、衛星観測と大気化学モデルを組み合わせて逆推定(逆算)することを目的として、以下の4つの要素を連動させる

– 気象モデル(WRF): 風・温度・湿度・雨などの大気の状態を作る

– 排出データの加工(SMOKE + インベントリ): どこから・どのくらい汚染物質が出ているかの初期マップを作る

– 大気化学モデル(CMAQ): 排出物質が大気中でどう動き、どう変化するかを計算する

– 逆推定(iFDMB + RCCM): モデル結果と衛星観測の差を使って排出マップを修正する

②気象モデル(WRF)

・大気汚染物質は、風に運ばれて湿度や温度で化学反応速度が変わるため、気象条件がズレると、排出量の推定もずれてしまう

・そこで、本ステップではCMAQに正確な気象条件を与えることを目的とする

・気温、湿度、気圧、風速(U/V成分)、日射量、降水量などを12 km解像度で計算する

③排出インベントリとSMOKE

・衛星観測だけでは「元の排出量」が直接わからないので、まず既知の排出インベントリからモデルの初期値を作成する

・全国規模の排出量をモデルの格子ごとに割り当て(空間分配)し、季節・日・時間ごとの変動も考慮(時間分配)する

④大気化学モデル(CMAQ)

・NH₃は大気中で硫酸塩や硝酸塩粒子に変わりPM₂.₅を形成するため、正しい輸送化学の計算が必要となる

・そこで、排出物質が移流・拡散・化学反応・沈着する過程をシミュレーションする

・35層の鉛直構造(上空50 hPaまで)、水平方向は12 km解像度で行う(乾性沈着・湿性沈着・化学反応をすべて考慮する)

⑤逆推定(iFDMB + RCCM)

・大気は複雑で一度で正しい排出量にはならないため、何度もモデルの排出量を衛星観測に合わせて修正する

・そこで、モデルの初期排出量を20%ずつ増減して感度を計算、衛星観測との差から排出量を更新する(誤差が2%未満になるまで繰り返す)

・ただし繰り返し計算には膨大な計算コストがかかるため、NH₃とNH₄⁺に特化した簡略版のCMAQ(RCCM)を導入し、高速化を実現する

【議論の内容・結果は?】

・CrIS衛星で80%検出率を達成し(一般的な海洋域での検出率(推定20-40%)と比較して異例の高性能)、本論文の目的である世界初の開放水域でのアンモニアの排出定量化に成功した

・テキサス州の年間排出量が(全体の1/3に該当する)299 Gg N a⁻¹分増加した(新規検出できた)

・海洋は「NH₃の吸収源」と考えられていたが、実際には「重要な排出源」であることを実証された(排出メカニズムとしては、「生物学的窒素固定(BNF)→植物プランクトン分解→NH₃放出」という形になる)

#逆推定 #CrIS衛星 #開放水域排出 #NWGOM #生物学的窒素固定 #BNF #IASI/CrIS統合 #高解像度逆モデリング #CMAQ大気化学モデル

Where are the Whales: A Human-in-the-loop Detection Method for Identifying Whales in High-resolution Satellite Imagery

【どういう論文?】

・北大西洋セミクジラやクック湾ベルーガは近年著しく減少し、それぞれ推定372頭(2024年時点)と381頭(2022年時点)まで減少したりなどの問題が発生している中で、従来の調査(航空・船舶・音響)はコスト・労力が大きく、大規模・長期的なモニタリングが困難である

・本論文は、ラベル付きデータや既存の機械学習モデルに依存せず、統計的異常検知を使ってVHR衛星画像から「クジラかもしれない地点(interesting points)」を抽出し、専門家が効率的に確認できるワークフローを構築することを目的とする

【技術や方法のポイントはどこ?】

◾️先行研究の課題

・ラベル付きデータ不足:深層学習を用いるには多くのラベル付きクジラ画像が必要だが、入手が困難

・汎化性能の低さ:既存モデルは環境・センサー・海況の変化に弱い

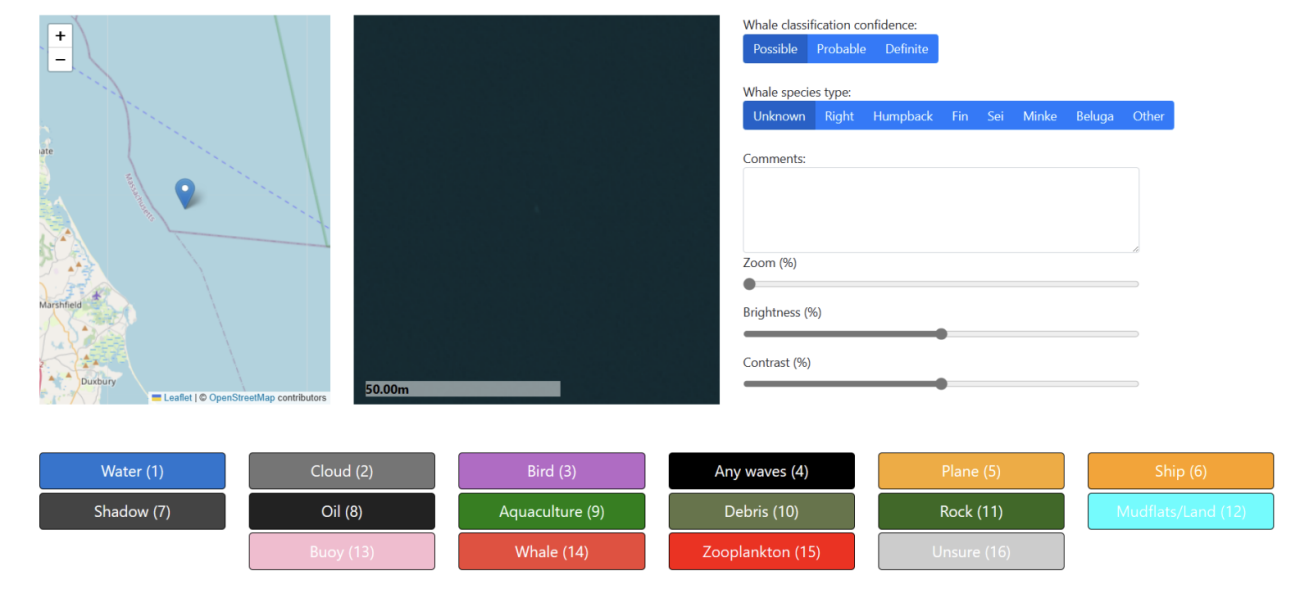

・手動アノテーションの非効率さ:100 km² の31 cm/px画像を人手で注釈するのに約3時間20分かかる

・ノイズ要因:白波、船舶、ブイ、浮遊物、雲などが「ノイズ」として検出アルゴリズムに反応し、False Positive(誤検出)の主因となる

◾️本研究のアプローチ

・深層学習モデルを用いず、統計的異常検知によって局所的なスペクトル異常を抽出することで少ない注釈労力で広範囲の画像解析を可能にする

・海岸線マスク(GSHHG)で誤検出源(陸地や沿岸構造物)を排除

・ブラウザベースの軽量アノテーションツールで専門家の注釈時間を最小化する

◾️データセット

・VHR衛星画像:0.3〜0.6 m/px級の空間解像度を持つ光学衛星データ

(例:Maxar社のWorldViewシリーズ)

・pansharpened画像:高解像度のパンクロマティック画像と低解像度のマルチスペクトル画像を融合し、全バンドで高解像度化した画像

◾️技術的特徴

①統計的標準化による異常検知

・Rolling Window Standardization(移動窓統計、数値安定化のため平均シフト法採用)を採用する

・海面の大部分は均一な輝度分布を持つため、クジラのような希少物体は局所統計の外れ値として浮き上がる

②異常値統合と候補点抽出

・RGB各チャンネルの異常スコアを合算、高分位数(99.99%等)で閾値化する

・面積閾値(1.5m²)で微小ノイズ除去する

③空間マスキング

・陸地や沿岸構造物をGSHHGでマスクし、誤検出削減する

【議論の内容・結果は?】

◾️結果概要

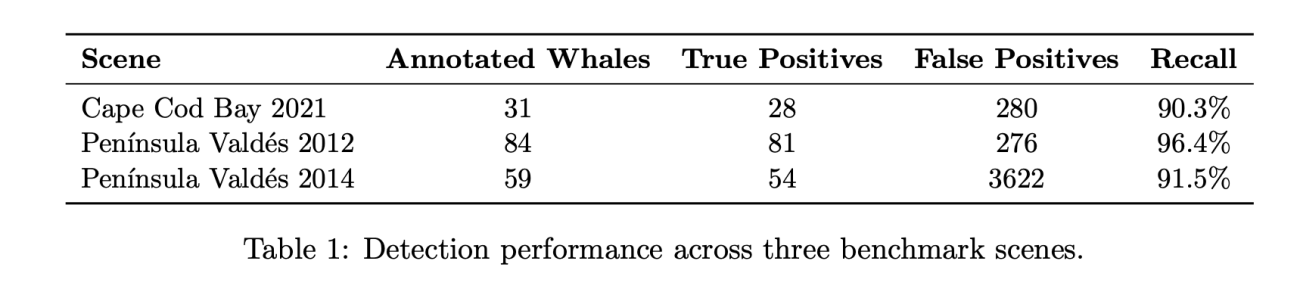

・Recallが90.3%(Cape Cod 2021)、96.4%(Valdés 2012)、91.5%(Valdés 2014)と高い数値を達成し、本論文の目的を十分に達成できたと考えられる

・ただし、精度(Precision)は海況によって大きく変動している(静穏水面では高精度、高削減率、白波環境では誤検出が急増)

・(専門家の手動/目視による)確認対象となる面積を最大99.8%削減(例:1,000 km²→2 km²以下)できた

#VHR衛星画像 #統計的異常検知 #RollingWindowStandardization #GSHHG海岸線マスク #ブラウザベースアノテーションツール #クジラ検出精度 #確認面積削減率 #深層学習非依存

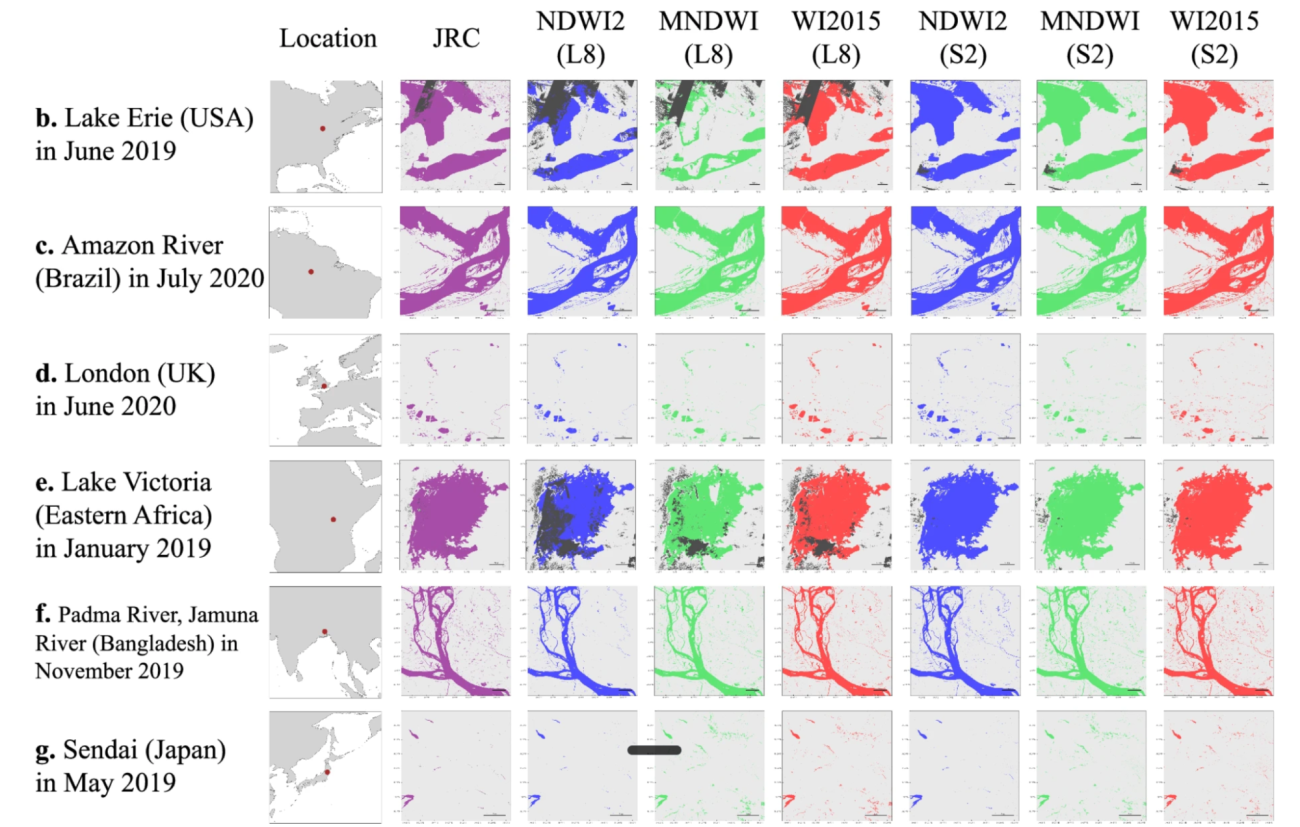

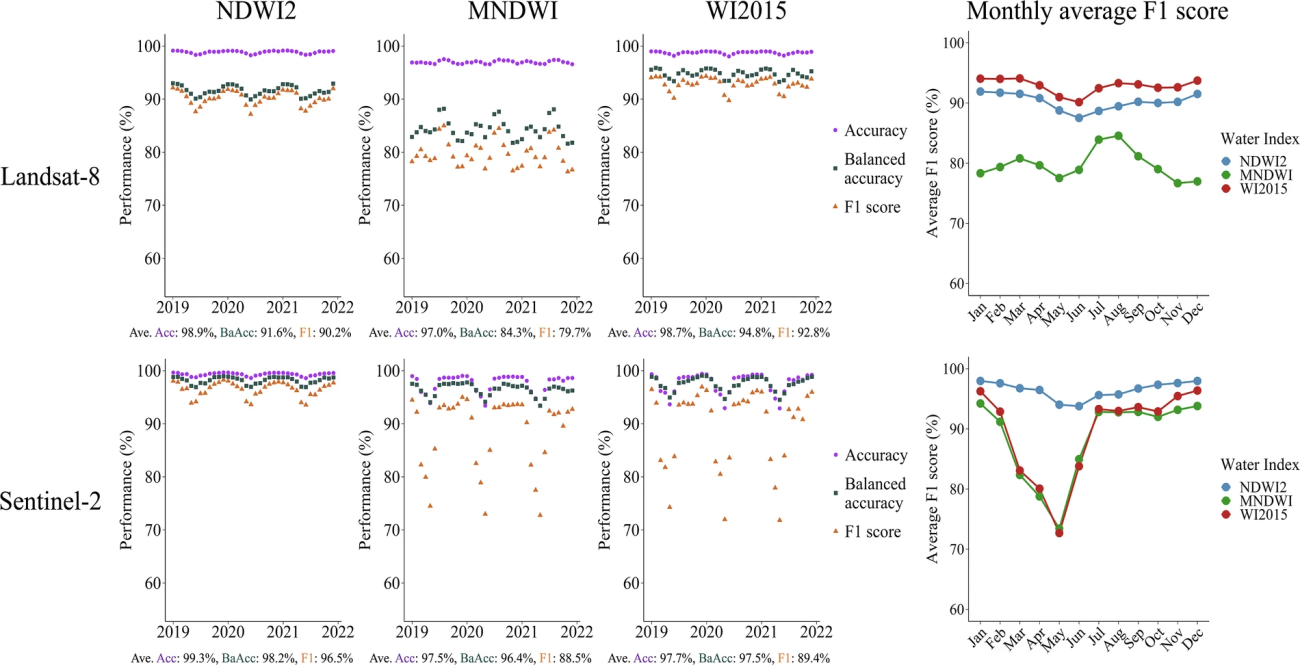

A Global Multi-Sensor Dataset of Surface Water Indices from Landsat-8 and Sentinel-2 Satellite Measurements

【どういう論文?】

・洪水・渇水・湿地保全・水資源管理の意思決定には、時空間的に高解像な表層水域(surface water)の把握が不可欠にも関わらず、気候変動により極端な現象が増え、季節~年々の水域変動の追跡需要が拡大している

・本論文は、光学衛星(Landsat-8 / Sentinel-2)から得られる水域指標(water indices)を用いることで、2019–2021 年の毎月において全球スケールの表層水域マップを作成・提供し、以降も継続更新可能な運用枠組みを提示する

【技術や方法のポイントはどこ?】

◾️毎月の全球水域マップを作成(2019–2021)

①雲影除去(Cloud/Shadow Masking)

・衛星画像には雲やその影が写り込みやすく、水面と間違って分類される原因になるため、専用の「品質マスク」バンド(Landsat-8のQA_PIXELやSentinel-2のQA60など)を使って該当する画素を除外する

②平均反射率合成(月次コンポジット)

・1か月間に撮影されたすべての衛星画像から、雲影を除去した後の画素ごとの「反射率(光の跳ね返り量)」を平均化する

・上記により、一時的なノイズ(1日だけの雲影響など)を低減できる

③閾値0を適用し二値化

・水域指標(NDWI2, MNDWI, WI2015)を計算後、値が0以上なら「水域」、0未満なら「非水域」と分類(これを二値化と呼ぶ)する

◾️全球規模での定量検証(性能保証)

・RC Global Surface Water(30m, 1984–2021)を参照データに、Accuracy・Balanced Accuracy・F1・Kappaで評価する

◾️閾値感度分析による運用指針の提示

・バングラデシュの河川流域を例に、指標値の閾値を広い範囲で変更して性能変化を分析する

※NDWI2 / MNDWI: −0.20〜+0.20 の範囲でテスト

※WI2015: −20〜+20 の範囲でテスト

・上記により得られた知見として、MNDWIは年間を通じて安定した性能、NDWI2は0〜−0.10付近が安定(高すぎる閾値では性能が大きく低下)した

◾️再利用可能な形でのデータ配布・運用設計

・衛星画像や地理データの標準フォーマットである、GeoTIFF形式で配布

・(軽量化して配布しやすくするため)公開データは300m解像度、GitHubで公開されているコードを使えば、元データから10m解像度まで再生成可能

・Google Earth Engine(GEE)と geemap(Pythonパッケージ)を使い、4台のPCで60タスク以上を並列処理し約3か月で計算完了

【議論の内容・結果は?】

・全球・月次での水域マップ作成という本論文の目的に対し、JRC Global Surface Water(30m, 1984–2021)との比較で高精度を確認できた

・具体的には、Sentinel-2 NDWI2はAccuracyが99.3%、Balanced Accuracyが98.2%, F1が96.5%で全球で最良性能となった

・地域・季節による性能変動はあるが、閾値0の一律運用で全球的に高精度を維持できた

・継続運用可能なワークフロー構築という観点においても、Landsat-8(30m/16日)と Sentinel-2(10–20m/5日)の二系統データを統一処理し、月次コンポジット+品質マスクで欠測を抑え、300m配布+10m再生成可能な運用設計を確立できた

#洪水渇水対策 #表層水域マップ #光学衛星データ #水域指標 #月次コンポジット #雲影除去

#閾値感度分析

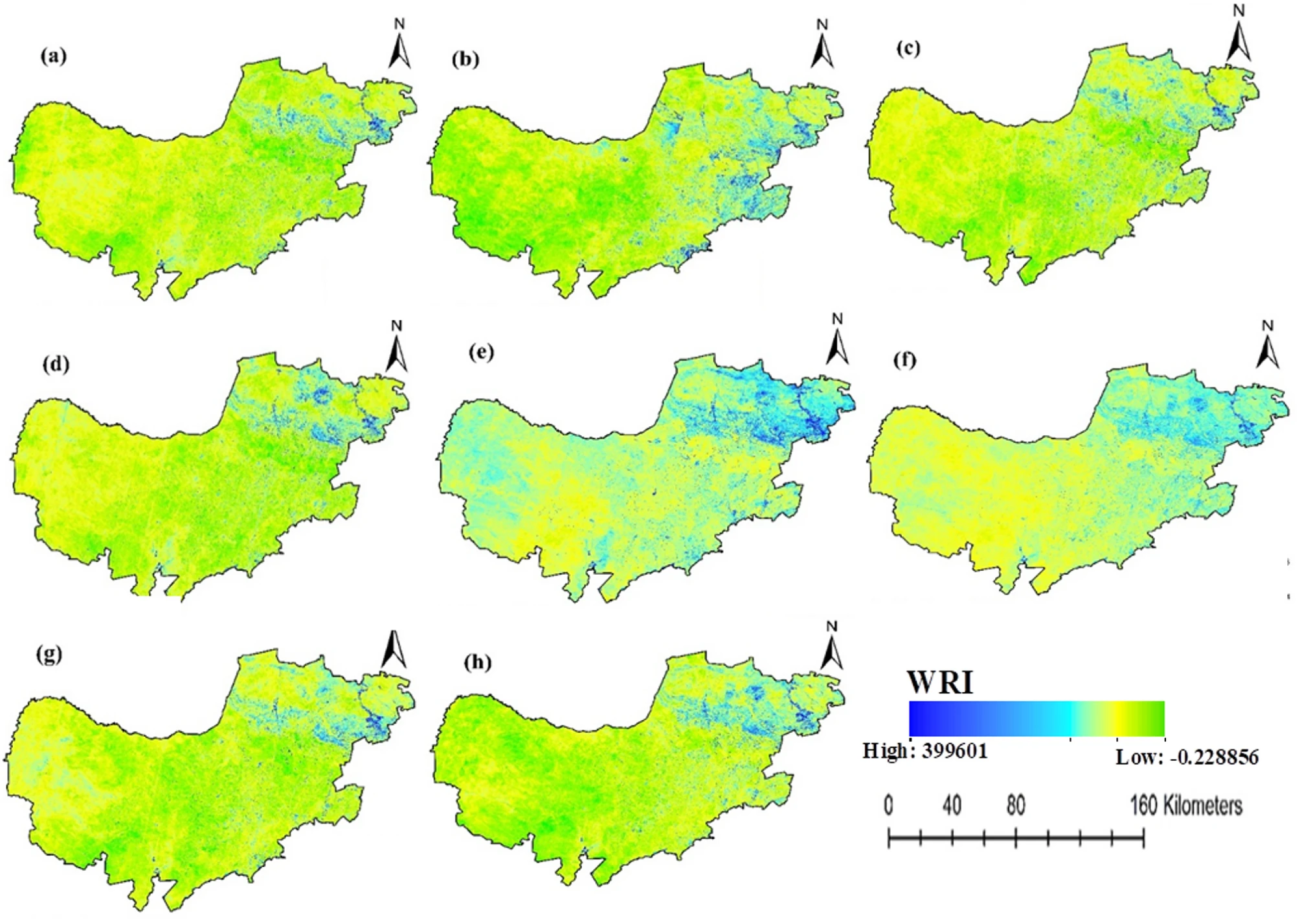

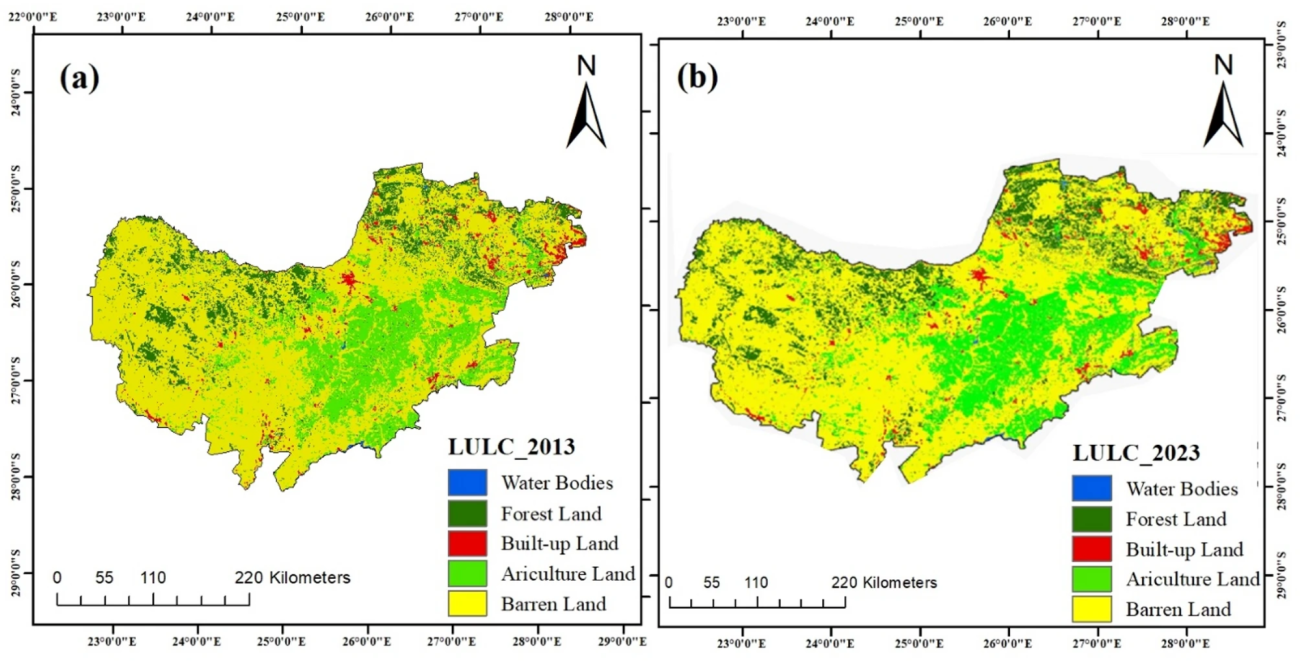

Advanced satellite-based remote sensing and data analytics for precision water resource management and agricultural optimization

【どういう論文?】

・南アフリカ・ノースウエスト州(104,882 km²)は半乾燥〜乾燥気候で降水量が 360–700 mm/年となっており、水資源が逼迫しているため灌漑農地の維持が困難になっている

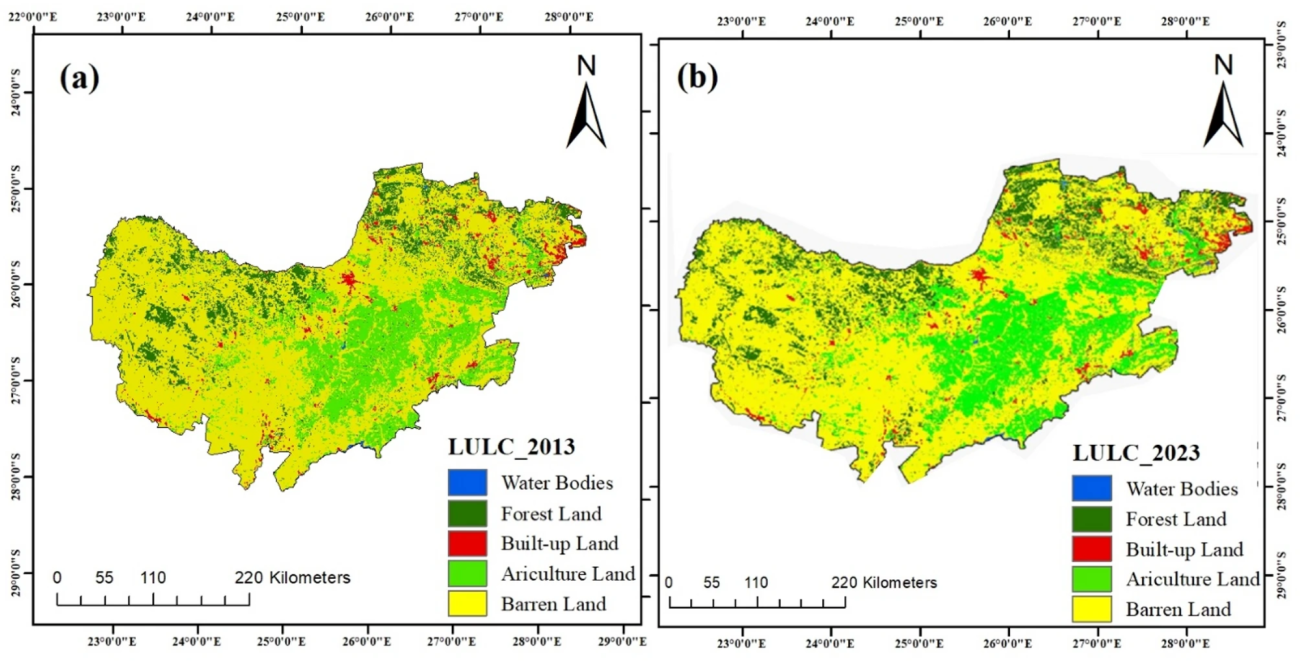

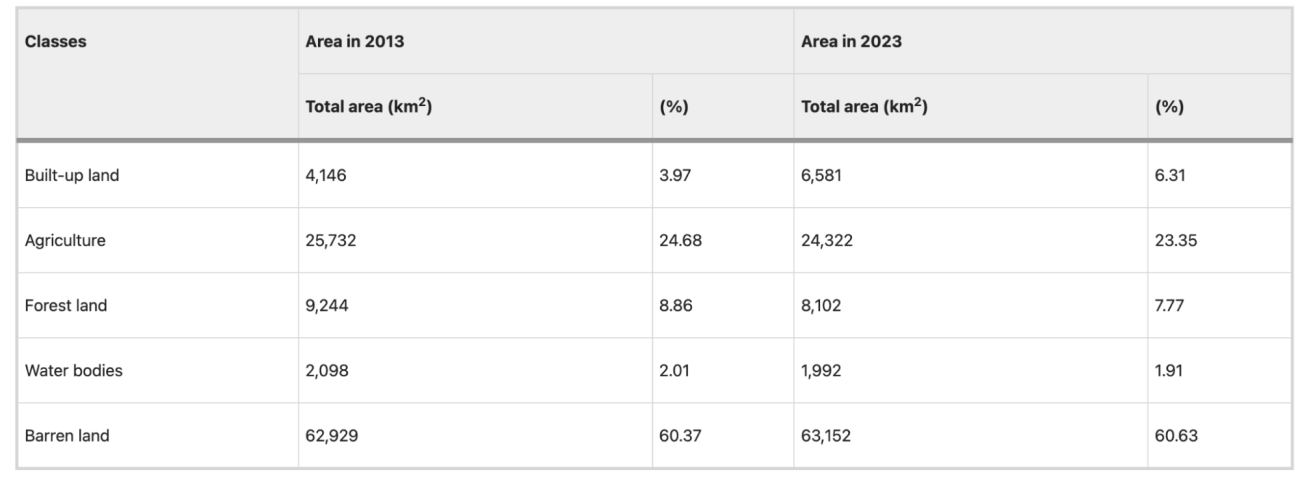

・30m解像度の衛星画像と気象・地形・指標群を統合し、2016–2023 年の灌漑地動態を把握し、2033年までの土地利用変化を予測する

【技術や方法のポイントはどこ?】

◾️先行研究の課題と本研究のアプローチ

・これまでの研究は「水の質だけ」「地下水だけ」「植生指数だけ」など、要素ごとの分析が多く、全体像が見えにくい

・本研究は、土地利用変化+水ストレス+気温変化を同じ地域・同じ期間で重ね合わせ、「灌漑がしやすい場所(ホットスポット)」と「灌漑が難しい場所(コールドスポット)」

を地図として可視化する

◾️技術的特徴

①指標計算(NDVI, WRI, MVCI)

・NDVIを用いて植生の量と健康度を測る(閾値を設定し、「>0.4=灌漑, 0.2–0.4=天水, <0.2=非植生や水域」と分類する)

・上記により「どこが灌漑地か」を定め、その後の水ストレス評価や将来予測の対象を絞る

・WRI(緑/赤/NIR/SWIR バンドの比)で水分量を推定する

・灌漑地があっても水が不足すれば作物の生育を阻害するため、WRIによって「水の潤い度」を地図化し、どの灌漑地が水ストレスにさらされているかを把握する

・MVCIという、NDVIに青バンドを分母に組み込むことで、大気散乱や土壌背景の影響を補正しつつ、異常な年の植生応答をより敏感に拾えるようにする

②LULC 分類(ハイブリッド+MLC)

・灌漑地だけを見ても、その周囲が都市なのか荒地なのかで将来の維持可能性が変わる

・LULC分類を行い灌漑地の周辺環境を把握する

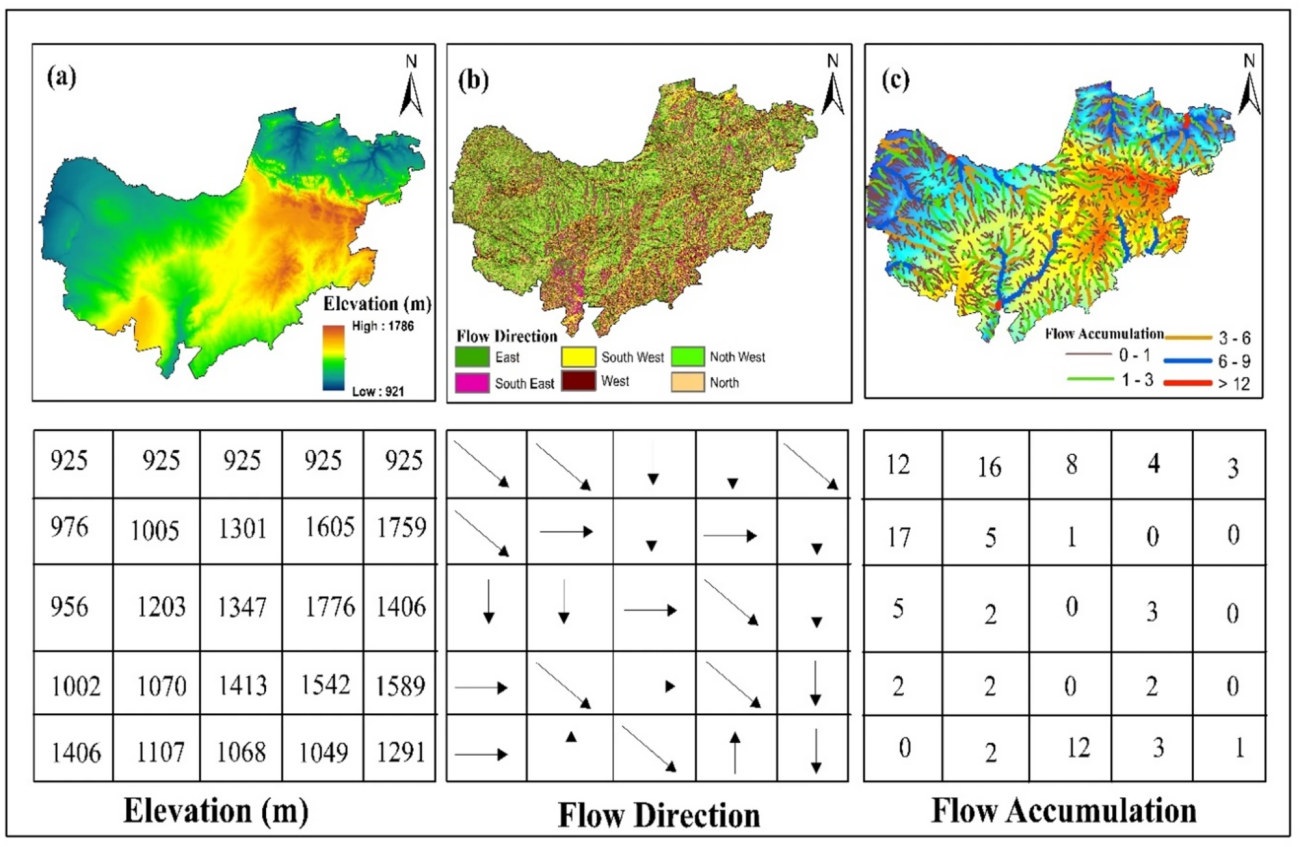

③DEM/水文派生(傾斜・流向・集水量)

・平坦地や谷沿いは灌漑に向くが、急傾斜は水がすぐ流れてしまうなど、地形は水の流れや溜まり方を決めるため、DEMを解析

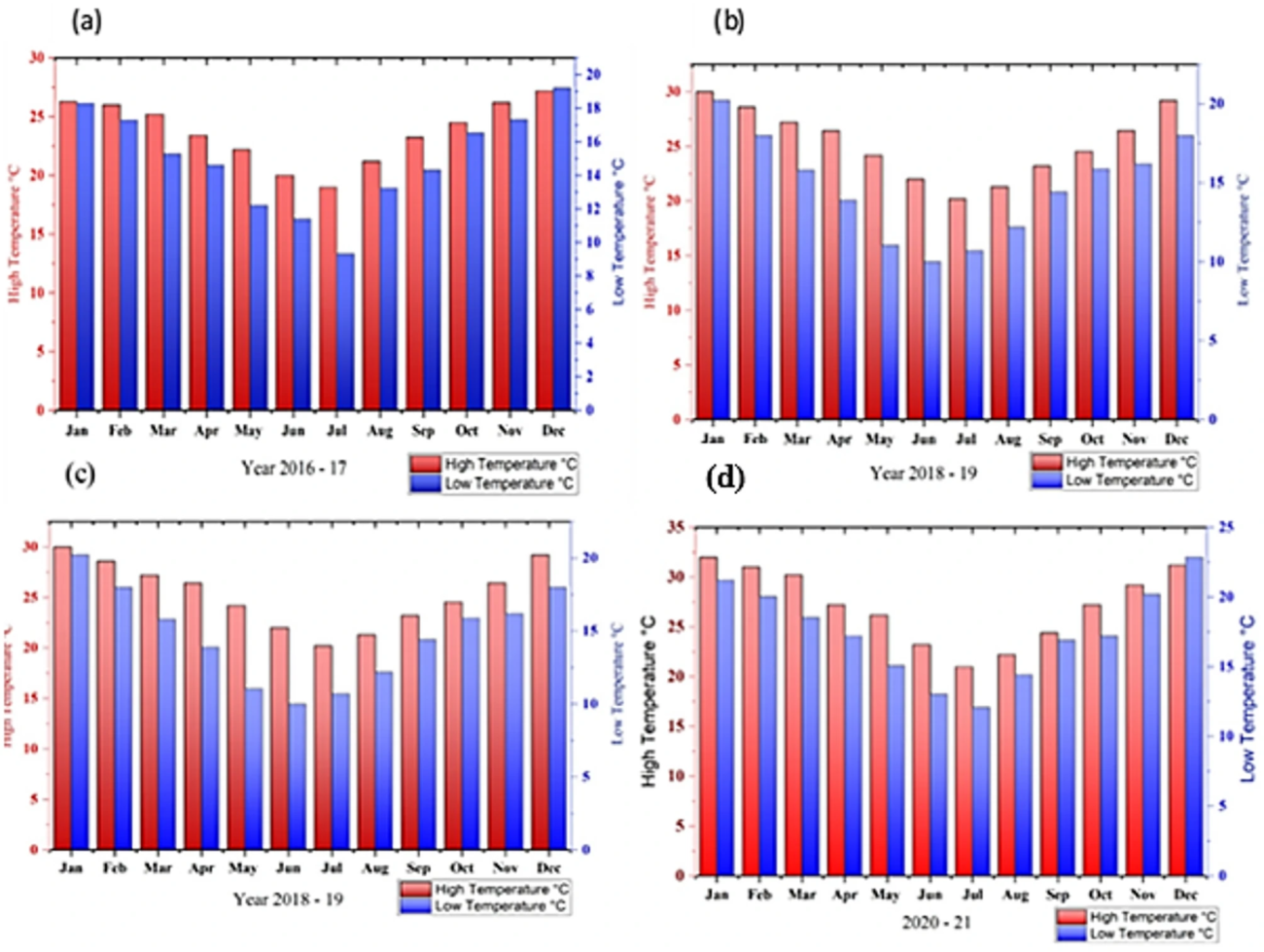

④時系列気温解析

・高温化は蒸発散を増やし(畑の土や作物の葉から水分がどんどん失われ)、同じ面積でも必要な灌漑水量を押し上げるので、水の需要を把握するために気温解析を行う

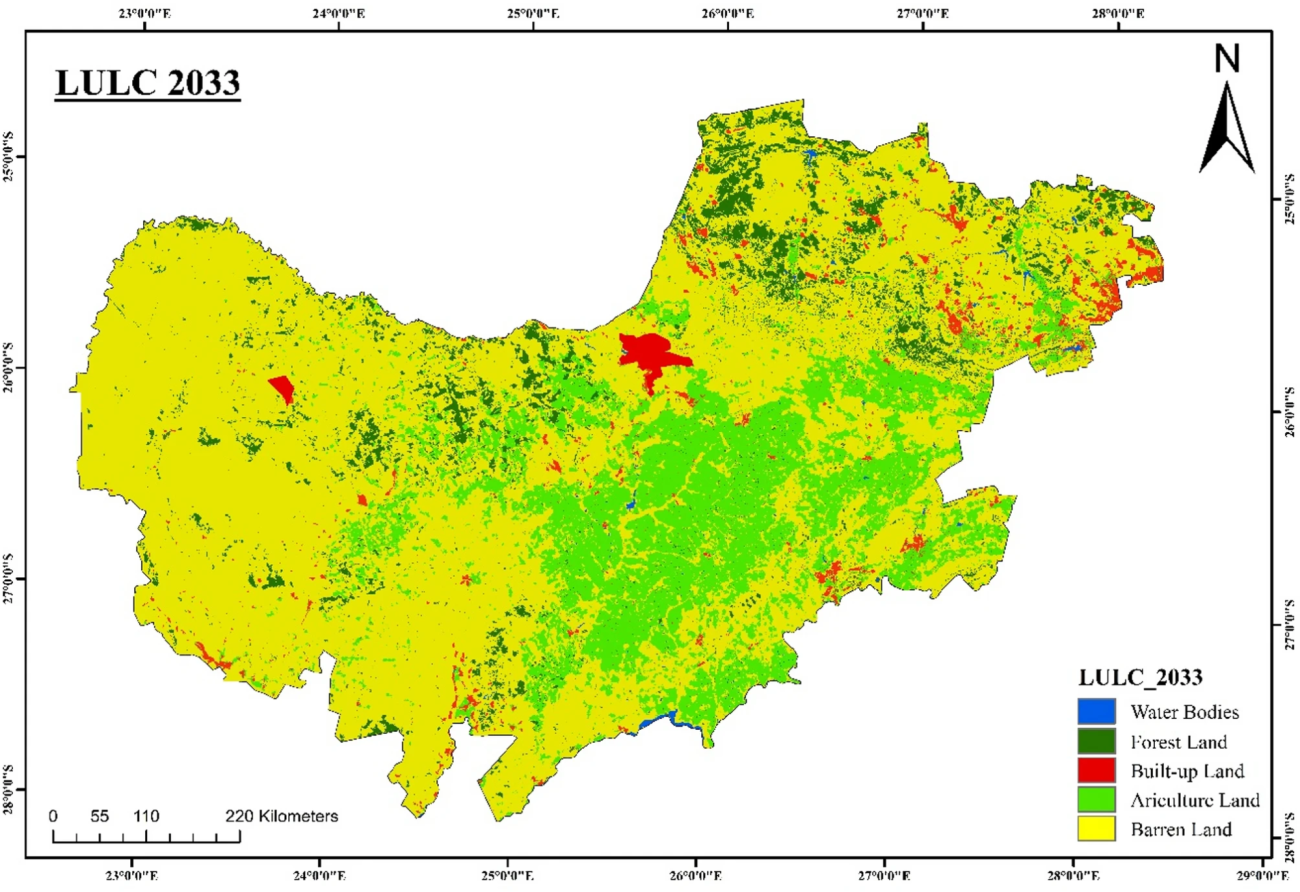

⑤将来予測(シミュレーション)

・最後に、CA–Markovモデルで土地利用変化の遷移パターンを学習する

【議論の内容・結果は?】

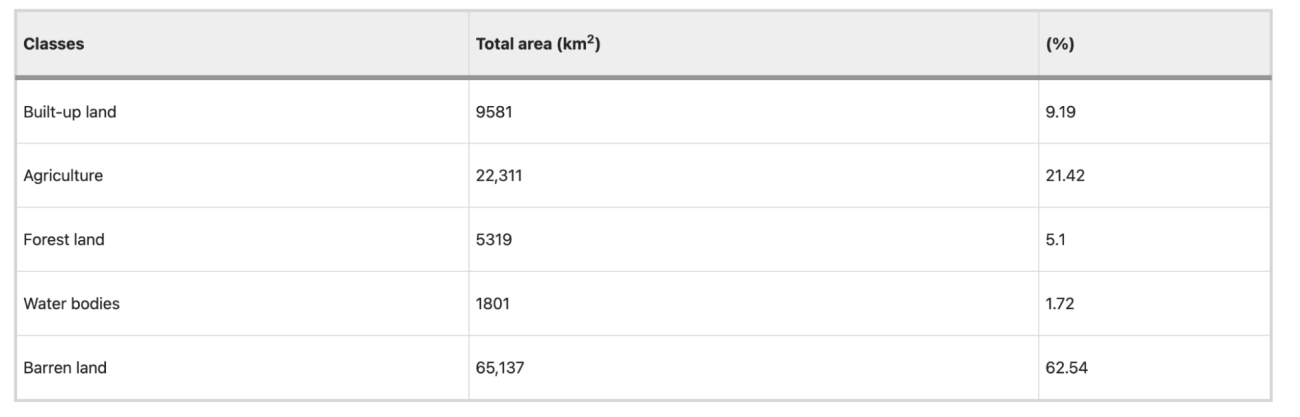

・本論文の目的である2033年のLULCを予測することができた

・農地は2023年の25,732 kmから2033年までに22,311km²まで減少、水域も1,992からさらに減少し、灌漑の水源が乏しくなる

・都市化・鉱山開発はさらに進行し、農地との競合が激化する

※Ali, A., Jat Baloch, M.Y., Naveed, M. et al. Advanced satellite-based remote sensing and data analytics for precision water resource management and agricultural optimization. Sci Rep 15, 27527 (2025). Source : https://doi.org/10.1038/s41598-025-13167-0

#灌漑農地 #衛星画像 #土地利用変化 #水ストレス #気温変化 #CA-Markovモデル #都市化

来月も「#MonthlySatDataNews」「#衛星論文」を続けますので、お楽しみに!