【2025年8月】衛星データ利活用に関する論文とニュースをピックアップ!

2025年8月に公開された衛星データの利活用に関する論文の中でも宙畑編集部が気になったものをピックアップしました。

・Leveraging unmanned aerial vehicle images improves vegetation mapping in photovoltaic power plants

(ドローン観測を橋渡しにしてNDVIを補正する仕組みを構築し、中国全土のPPPに適用、従来の衛星単独解析との比較を行う)・Decades of land use change and its impact on air quality in Egypt’s Middle Nile Delta observed from space

(20年間(2003, 2013, 2023)の衛星画像(Landsat)で農地と都市域の変化を調べ、同時期の大気汚染(PM2.5, CO, NO₂, SO₂)を別の衛星(MODIS, Sentinel-5P)で観測し、都市スプロール(都市がじわじわ広がる現象)が、大気質の悪化にどの程度寄与したかを定量化する)・Multi-sensor remote sensing captures geometry and slow-to-fast sliding transition of the 2017 Mud Creek landslide

(レーダー衛星(InSAR)、光学衛星(PlanetScope)、航空LiDARなどを組み合わせて、地滑りのプロセスを明らかにする)・Advancing Flood Detection and Mapping: A Review of Earth Observation Services, 3D Data Integration, and AI-Based Techniques

(洪水検出関連における、衛星リモートセンシング技術と3D地理空間データ(DEM, LiDAR等)、さらにAI(機械学習・深層学習)に関する体系的な現状整理)

宙畑の連載「#MonthlySatDataNews」では、前月に公開された衛星データの利活用に関する論文やニュースをピックアップして紹介します。

実は、本記事を制作するために、これは!と思った論文やニュースをTwitter上で「#MonthlySatDataNews」「#衛星論文」をつけて備忘録として宙畑編集部メンバーが投稿していました。宙畑読者のみなさまも是非ご参加いただけますと幸いです。

2025年8月の「#MonthlySatDataNews」「#衛星論文」を投稿いただいたのはこの方でした!

Prediction modeling of land surface temperature in relation to land cover dynamics and health risk perception analysis in barishal city of Bangladesh #衛星論文

土地被覆と地表面温度の関係性についての論文。地球全体での温暖化の影響は考慮できてない? https://t.co/KAg0Iey5y1

— たなこう (@octobersky_031) August 23, 2025

それではさっそく2025年8月の論文を紹介します。

Leveraging unmanned aerial vehicle images improves vegetation mapping in photovoltaic power plants

【どういう論文?】

・太陽光発電所(PPP)は脱炭素に貢献する一方で、衛星データだけではパネル直下の植生が見えにくく、実際よりも植生が減少したと誤判定されやすかった

・本論文は、ドローン観測を橋渡しにしてNDVI(植生指数)を補正し、中国全土の太陽光発電所に適用、従来の衛星単独解析との比較を行った

【技術や方法のポイントはどこ?】

◾️先行研究の課題

①課題1

・太陽光発電所は「パネルの列」と「地面」が交互に並ぶしま模様(ラミネート構造)になっているが、衛星(Sentinel: 10m解像度、Landsat: 30m解像度)は1つの画素の中に複数の対象(パネル・影・植生)が入り込む混合画素問題が発生する上、さらに太陽の角度による影の効果も加わり、パネル下の植物の反射が薄まってしまう

・結果として、実際には植生があるのに、衛星では「暗く見える」ため、植生が減ったように誤判定されやすい

②課題2

・太陽光発電所の影響を測るときには、外側の「非太陽光エリア(NPV)」と比較するが、従来研究では500 m以上離れた場所を対照にすることが多かった

・距離が離れるほど地形や植生条件が変わりやすいので、結果として「太陽光発電所で植生が減った」という誤解を生んでいた

◾️本研究のアプローチ

①課題1(混合画素問題・パネル下植生が見えない)への解決策

・現地調査+ドローン観測(UAV)の活用

・パネル下(UP)とパネル間(BP)の植生をペアで撮影(3295組)

②課題2(対照域の選び方の誤り)への解決策

・太陽光発電所外の100–300 mを比較対象に設定

◾️利用データ

①地上調査(UP/BPペア写真 3295組)

・パネル下(UP)とパネル間(BP)の草の実態を直接把握し、相関を確認

②ドローン(UAV, 解像度9 cm)

・高精度にUP/BPを含む発電所全体を観測し、衛星に教師データを与える

③衛星(Sentinel-2, 解像度10 m)

・広域を継続的に観測するが、UPを直接は見えないのでUAVデータで補正する

【議論の内容・結果は?】

◾️概要

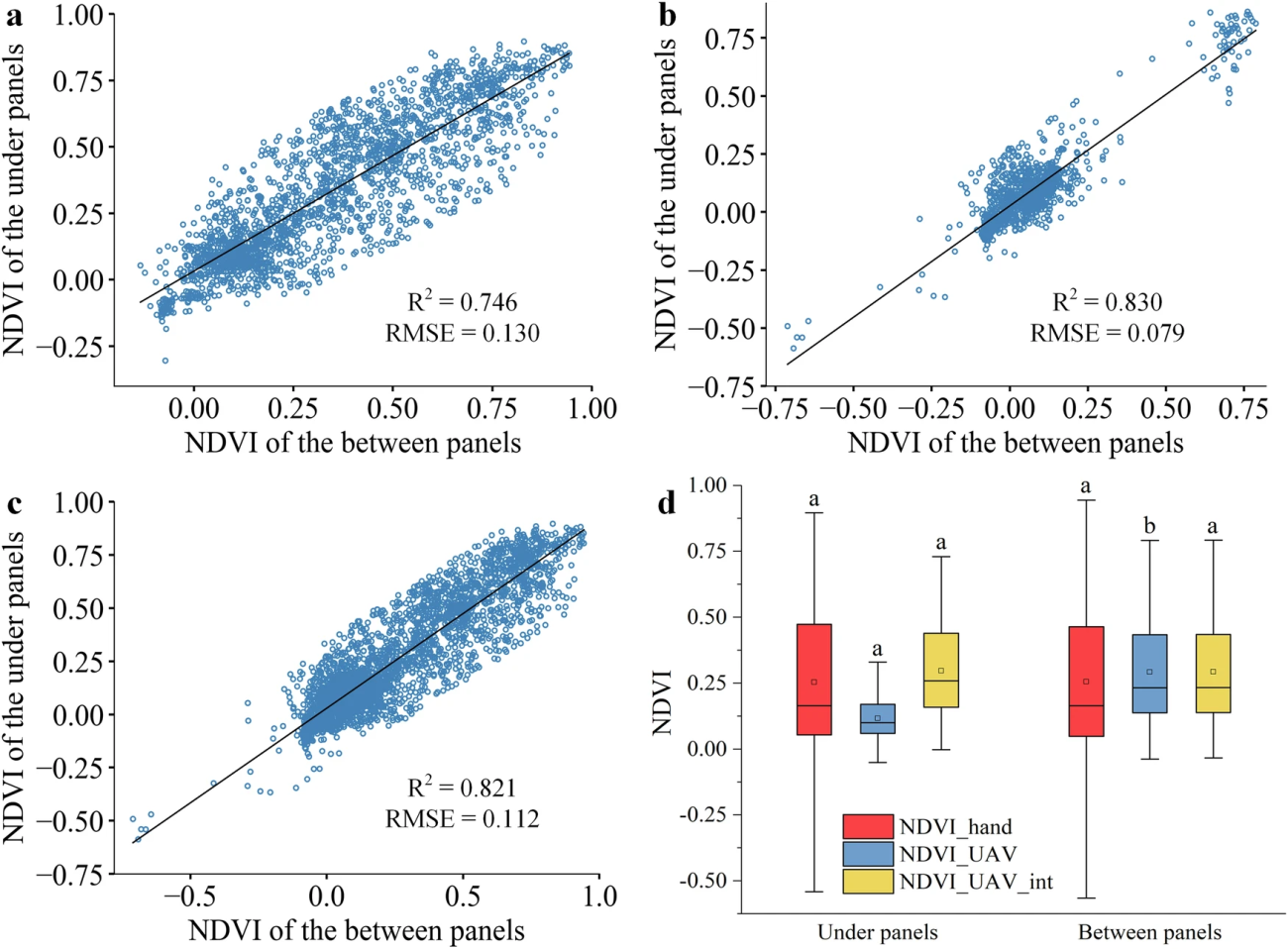

①UPとBPの関係定量化

・R²=0.821となり、UPとBPは強い相関があることがわかった

・NDVIは0.248から0.298へと上昇し、UPの情報を補完することでNDVIをより正確に推定するすることに成功した

②UAVを介した衛星補正

・モデル精度(「衛星NDVI(補正後)」と「ドローンNDVI(基準)」)は0.945となり、補正の信頼性を証明できた

③中国全域太陽光発電所への適用

・従来は70%以上で植生減少と判定されていたが、補正後は61.6%で植生が増加し、中国全域の太陽光発電所への適用を達成した

◾️UP(パネル下)とBP(パネル間)の関係

①背景

・従来は衛星ではUPが暗く映り「草がない」と誤判定されやすかった

②前提

・NDVI(植生指数)は0〜1で大きいほど「緑が濃い」

・ただし衛星10m解像度ではパネル影や混合画素の影響でUPは見えにくい

③結果

・実測ではUPとBPのNDVIは強い正相関(R²=0.821)

・補間により太陽光発電所全体NDVIは0.248から0.298に上昇

◾️NDVIの補正精度

①背景

・衛星画像は解像度が粗く、太陽光パネル列や影の縞模様が混ざり込むため、NDVI(植生指数)が正しく計算されない

②前提

・DeepLabV3+を用いて画像からパネル領域を分離

・U-Netを用いてNDVIをUAVスケールに合わせて補正するAIモデルを利用

③結果

・DeepLabV3+精度:mIoU=94.9%(人間が手で描いたパネル領域と、AIが判定した領域がほぼ一致)

・U-Net NDVI補正精度:0.945(衛星NDVIを補正した結果が、ドローンNDVI(=現地に近い真値)とよく一致)

・NDVI誤差:−0.052 → −0.002(16.98%減)

・Sentinel単独では大半がNDVI減少(平均−0.089)、補正後は増加観測も大幅に増えた

・つまり、衛星単独では「太陽光発電所で植生が減る」と過大評価していたが、補正により現地実態(増えている例も多い)を再現できた

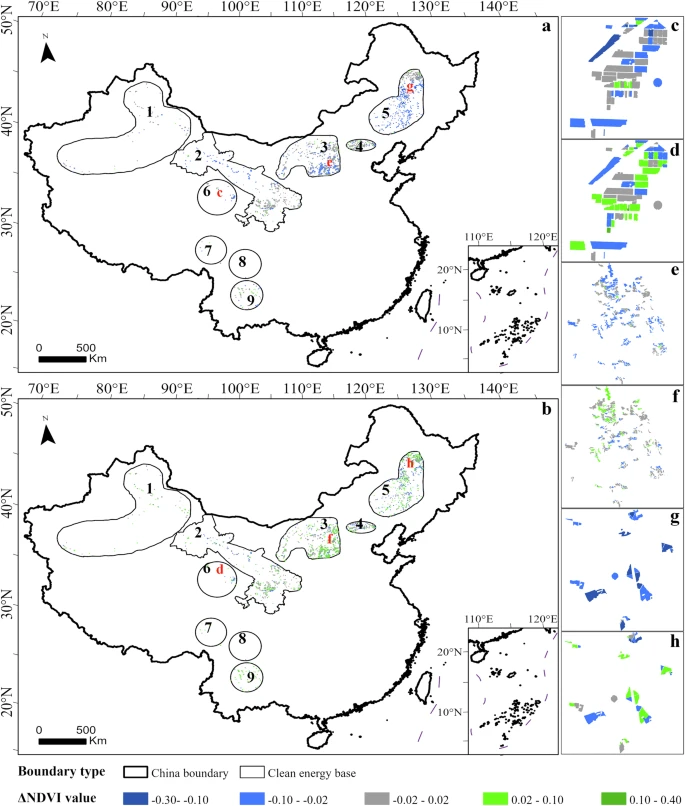

◾️広域適用

①背景

・中国の太陽光発電所は砂漠など乾燥地中心とされ、「森林や農地では負の影響が大きい」と懸念されてきた

②結果

・補正前のSentinelデータでは70.6%の太陽光発電所でNDVI減少、補正後は61.6%とNDVIが増加(平均+0.049)した、減少は14.9%に縮小

・特に森林の発電所においてはNDVI増加率71.5%、増加幅+0.058となった

・太陽光発電所は森林・農地でも植生回復に寄与しており、「砂漠中心でないとダメ」という政策前提を再考すべきと解釈できる

#太陽光発電所 #PPP #ドローン #UAV #NDVI #環境影響評価

Decades of land use change and its impact on air quality in Egypt’s Middle Nile Delta observed from space

【どういう論文?】

・エジプト・ナイルデルタのガルビーヤ県(面積約1,943 km²)は、肥沃な農地が都市化で急速に減少している一方、都市化(車の排気ガス・工場の排煙・農地焼却など)を通じて大気汚染を悪化させると考えられるが、農地減少と大気汚染の悪化を同時に考慮した研究はこれまで少なかった

・本論文は、20年間(2003, 2013, 2023)の衛星画像(Landsat)で農地と都市域の変化を調べ、同時期の大気汚染(PM2.5, CO, NO₂, SO₂)を別の衛星(MODIS, Sentinel-5P)で観測し、都市スプロール(都市がじわじわ広がる現象)が、大気質の悪化にどの程度寄与したかを定量化する

【技術や方法のポイントはどこ?】

◾️先行研究の課題

・地上観測が少なく、過去の汚染トレンドが分かりにくい

・PM2.5を直接観測できない

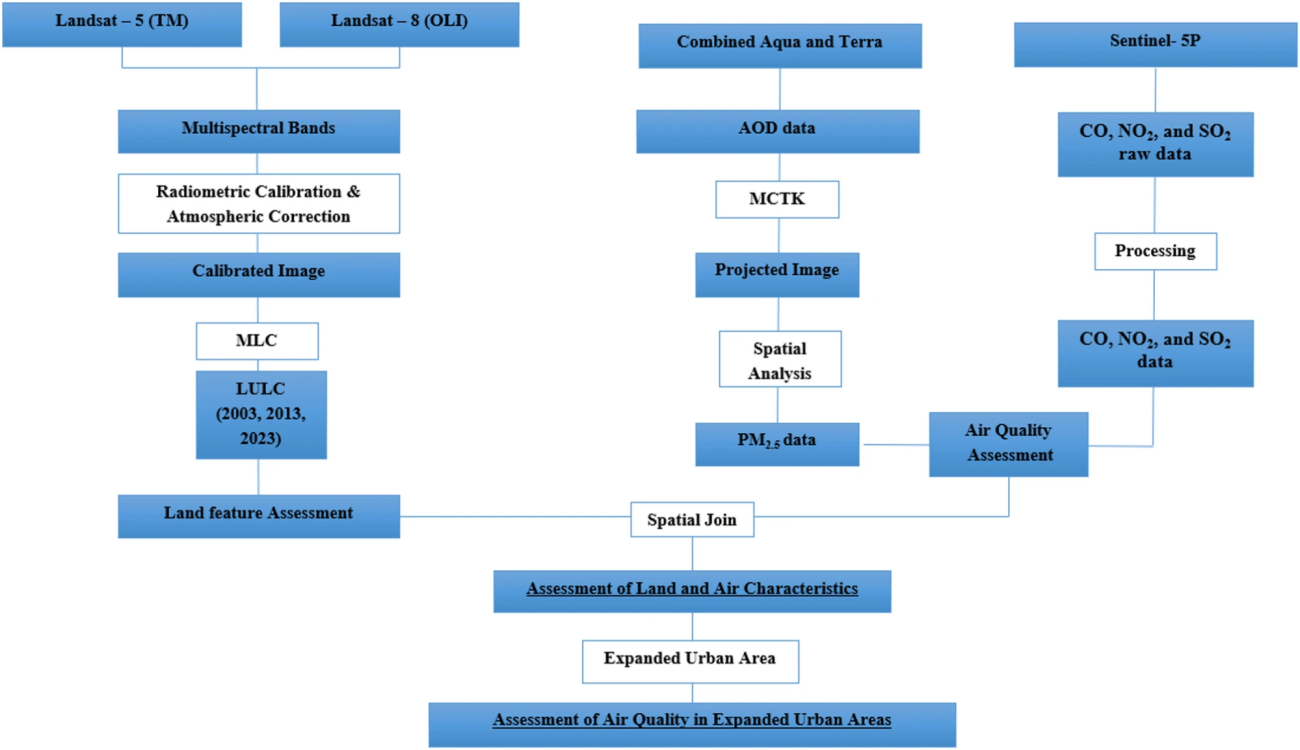

◾️本研究のアプローチ

・衛星の「カラム量」(大気の柱に含まれる分子の総量)を換算式で「µg/m³」という一般的な大気濃度単位に変換、(人間の健康や法律上の基準値である)国の基準やWHOと比較可能にした

・MODISが取得する「AOD(大気の霞の濃さ)」を、既存の式(Chudnovsky式)でPM2.5に変換、“空気の濁り”から“粉じん濃度”を推定した

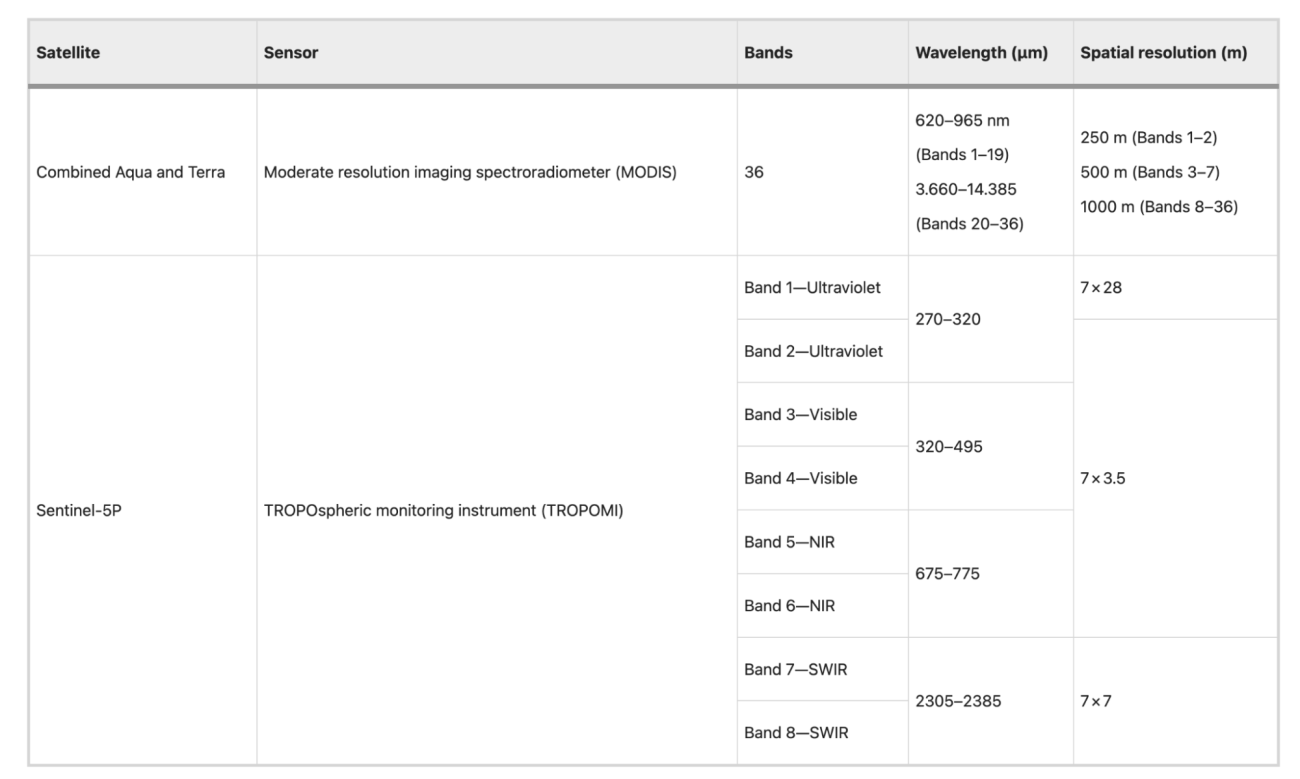

◾️データセット

①土地利用/被覆(LULC)

・Landsat-5 TM(2003)、Landsat-8 OLI(2013, 2023)、解像度30m

・分類結果は「農地」と「都市」の2クラスのみ、都市は住宅・工場・道路を含む

②PM2.5(微小粒子状物質、直径2.5µm以下)

・MODIS(Terra, Aqua衛星)のMAIACプロダクト(MCD19A2, 1 km解像度)

・AOD(Aerosol Optical Depth, 大気の濁りの指標)をPM2.5に変換

③ガス(CO, NO₂, SO₂)

・Sentinel-5P/TROPOMI(1 km解像度)

・データは「mol/m²」という柱の総量で出力されるが、換算して「µg/m³」に直す

◾️手法

・画像前処理:大気補正・放射補正をして年ごとの違いを調整

・分類:MLCで農地と都市を分け、正解データで精度を確認

・大気データ変換:AOD→PM2.5換算、カラム量→µg/m³換算

・比較:「新都市域 vs 農地」で汚染濃度を比較

【議論の内容・結果は?】

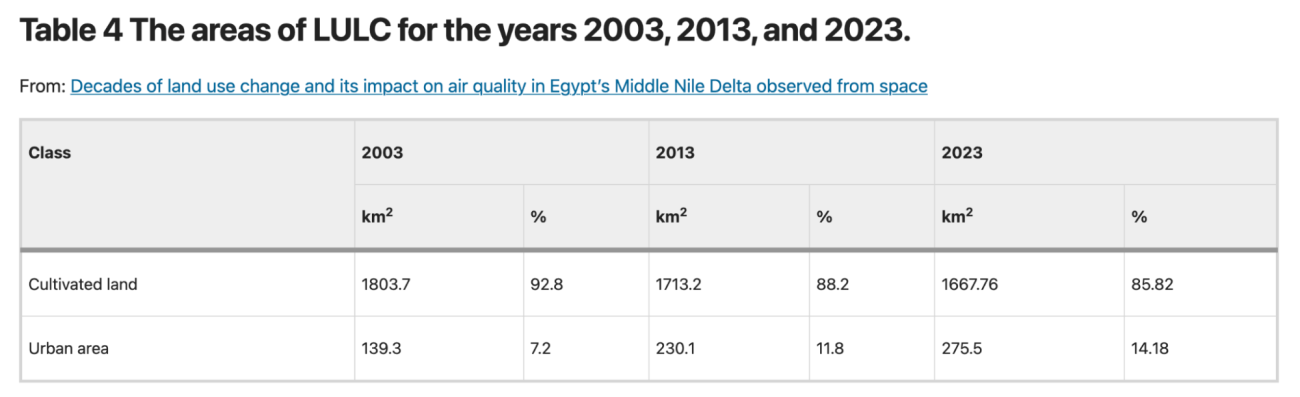

◾️ガルビーヤ県における20年間の土地利用・土地被覆(LULC)変化

・結果は、Landsat画像を使った分類により、農地と都市域の2クラスに明確に分けられた(精度90%以上)

・農地は2003年の1803.7 km² から2023年には1667.8 km²(−135.9 km²)まで減少、一方で、都市は2003年の139.6 km²から2023年には275.5 km²(+135.9 km²)まで増加した

・特に2003–2013での農地減少(−4.66%)が2013–2023(−2.34%)より大きく、都市化のスピードに時期差があることが示された

◾️都市化と大気汚染の関係の複数衛星データを用いた評価

・PM2.5:平均7.1–8.7 µg/m³(秋が最高、8.66)、都市域で高濃度、農地で低濃度だった

・CO:夏に最高(946.8 µg/m³)、冬に最低(855.7 µg/m³)、南部や都市域で特に高濃度だった

・NO₂:秋に3.13 µg/m³(稲わら焼却期と一致)、南部都市域で濃度が高かった

・SO₂:冬に最高(8.0 µg/m³)、中央部都市域(工業地帯)で高濃度だった

・つまり、どの汚染物質も都市が広がった場所で高濃度であり、季節ごとの農業活動(稲わら焼却)、工業、燃料使用が重なって汚染が強まることがわかった

#LULC #UrbanSprawl #大気汚染 #PM2.5 #Sentinel5P #MODIS

Multi-sensor remote sensing captures geometry and slow-to-fast sliding transition of the 2017 Mud Creek landslide

【どういう論文?】

・地すべりは、雨や地震などで発生し、最初はゆっくり動いていても、ある時点から急激に加速して「破局崩壊」することがあるが、その加速の始まりを捉えて「いつ・どこで・どの規模で」壊れるかを予測することは、防災にとって非常に重要である

・本論文は、レーダー衛星(InSAR)、光学衛星(PlanetScope)、航空LiDARなどを組み合わせて、ゆっくり滑る段階から急加速するまでのプロセスを明らかにする

【技術や方法のポイントはどこ?】

◾️先行研究の課題

・従来よく使われるInSARは数cm〜数十cm規模の変位は得意が、崩壊直前の「数m級の大変位」はうまく計測できず、結果として急加速の兆候を見逃していた

・従来は「どの部分にすべり面ができていくか」という空間的な情報が不十分だった

・崩壊時刻を「いつ」と予測する方法は理論上提案されていたが、実際の地すべり事例での検証は少なかった

◾️本研究のアプローチ

・光学画像のピクセルトラッキングを用いて、大きな変位も追えるようにする

・光学画像の変位からひずみ分布(どこが伸び、どこが圧縮されているか)を計算し、すべり面が新たに形成される場所を可視化する

・崩壊前の地下の厚さや体積は、従来はおおまかな推定にとどまっていた

・PlanetScopeの時系列データにベイズ推定を適用して、予測(理論)の実用性を確かめた

◾️データセット

①InSAR(Sentinel-1, UAVSAR)

・ゆっくりした変位(cm/年)を高精度にとらえる

・長期(2009–2017)の地すべり活動を記録し、崩壊前800日間の変位を時系列化する

②光学衛星 PlanetScope(3m解像度)

・2016年8月〜2017年5月の画像から、崩壊直前のm/年級の急加速を捉える

③航空LiDAR(USGS 3DEP)

・2010年、2016年、2018年の3時点にて、DEM差分(DoD)で「どれだけ土砂が失われたか・堆積したか」を直接計測する

◾️手法

①InSAR(干渉SAR)による地表変位の把握

・SAR画像の干渉(位相差)を用いて、数mm〜数cmの地表変位を抽出する

・SBAS法(Small Baseline Subset)を使い、連続的な時間変化の解析を行う

・基準点(安定して動いていない地点)を設定し、すべての変位をそこに対して相対的に測定する

②ピクセルトラッキング(光学・LiDAR)

・画像同士を「パッチごとに照合」し、模様(テクスチャ)のズレ量を追跡する(ズレがそのまま変位になる)

③DEM差分(DoD: Difference of DEM)

・地表点を抽出(SMRFフィルター)する

・2つのDEMを差分して標高変化を算出する(誤差は中央値8 cm程度)

④ひずみ速度解析

・地すべりは「斜面全体が一様に動く」のではなく、特定の場所で引き伸ばされ、別の場所で押し縮められるといった局所的な変形が先行するため、この「変形の集中域」を事前に検出することが重要である

・まず、ピクセルトラッキングで「東西」と「南北」の変位速度を取得し、これを使って「各点のまわりで、速度がどう変化しているか(勾配)」を求める(「変形率テンソル」を求め、地盤がどの方向にどれだけ引っ張られたり押されたりしているかを表現する)

・変形率テンソルから「主ひずみ(最大の伸び・縮み)」とその方向を抽出する

・速度データはピクセルトラッキング由来なので、局所的にノイズ(ランダムなズレ)が混じっているため、平滑化(ガウシアンフィルタ)を行う

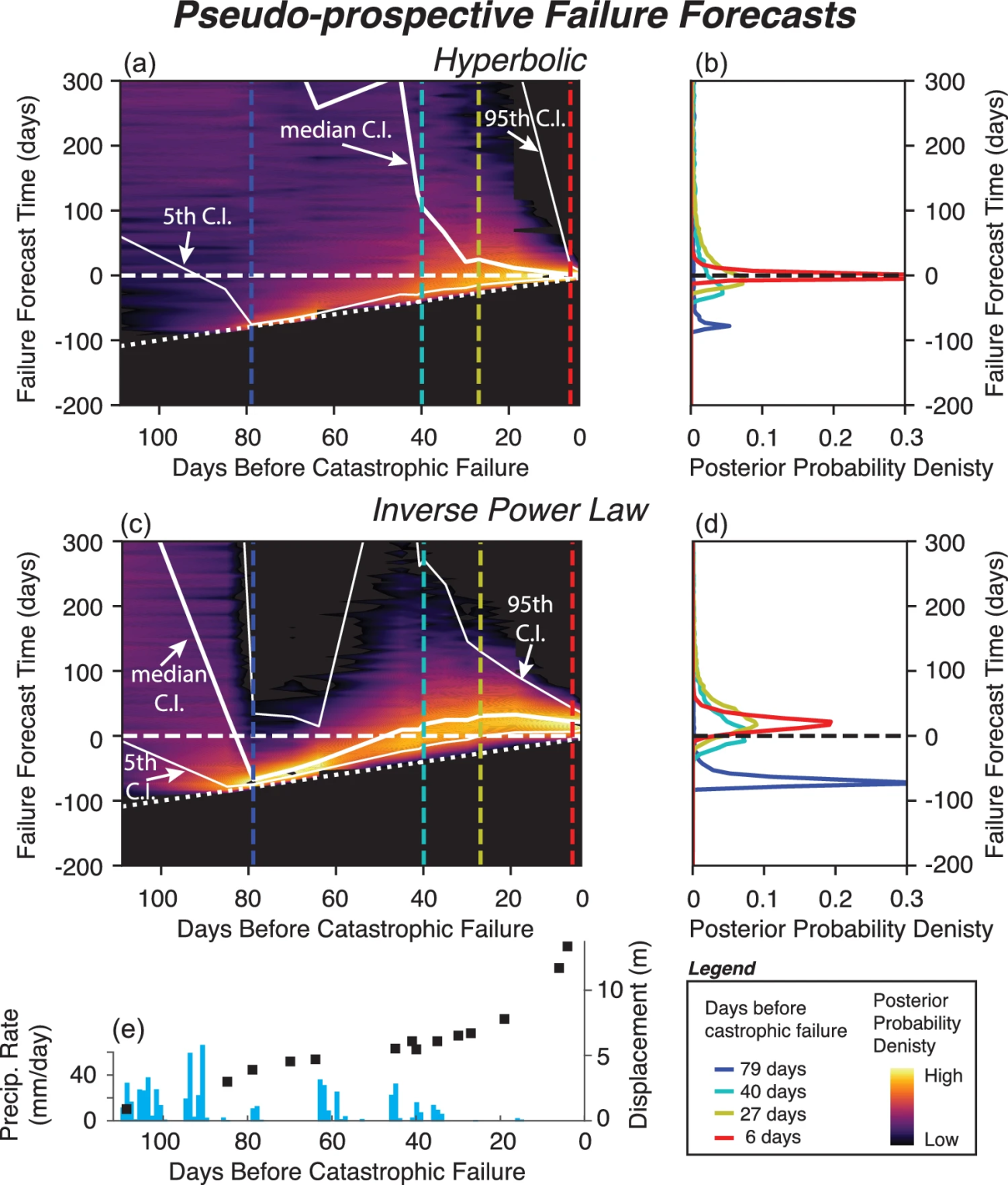

⑤Failure Forecast Method(FFM)

・地すべりや火山噴火などでは、「加速して崩壊する直前の挙動」が数理モデルで説明できることが知られている

・FFMは「加速の形」を利用して、いつ崩壊時刻を推定する手法となる

⑥厚さ推定(Landslide thickness inversion)

・地すべりの危険性を評価するには「動く範囲」だけでなく「どれくらいの厚さの土塊が動くか」を把握する必要がある(厚さと体積がわかれば、崩壊規模や到達距離の推定に役立つ)

・「地すべり全体の動きは、地下のすべり面で区切られた一つの土塊が流れるように動く」と仮定する

・地表の水平・鉛直変位を組み合わせることで、その下にどれだけの厚さがあるかを逆算する(水が流れる「流入=流出」の式と同じ発想で、地盤の体積保存を利用する)

【議論の内容・結果は?】

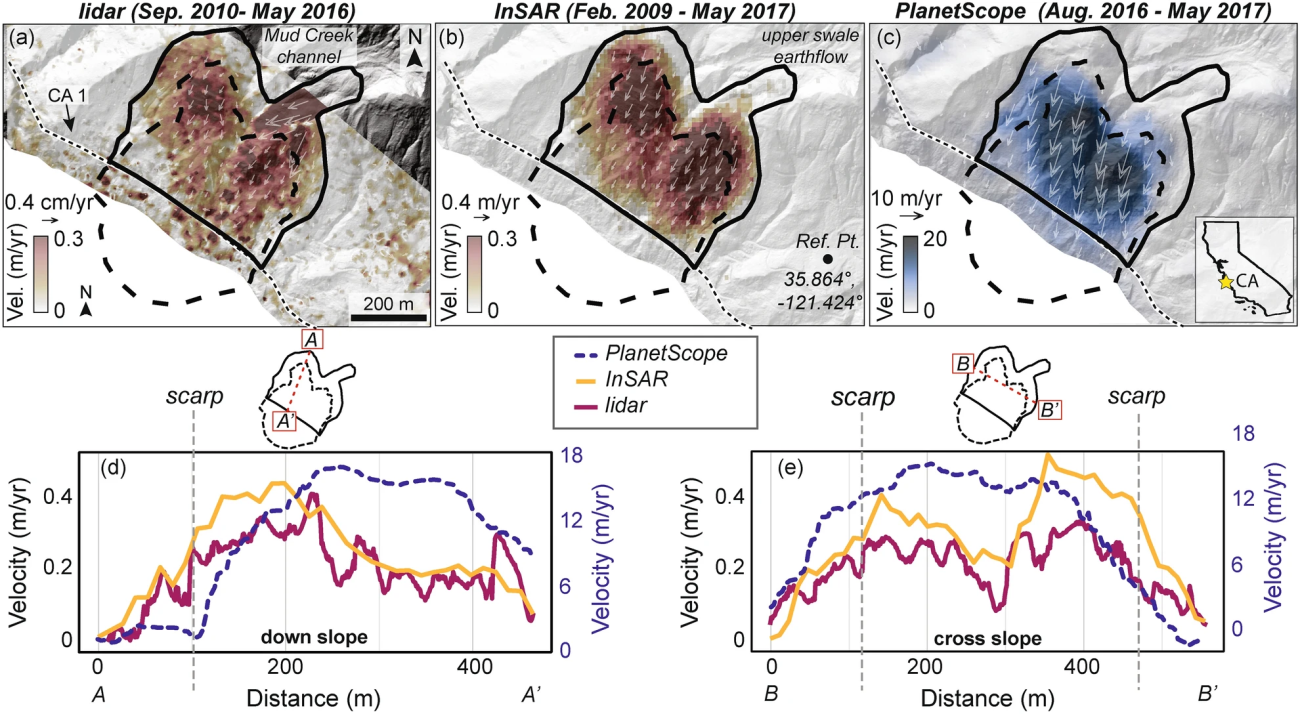

◾️長期的な地滑りの挙動

・InSARとLidarでは、2009–2017年のMud Creekは年間数十cmレベルで「ゆっくり動く」スロー・スライドであった

・具体的には、崩壊域が0.23 m/yr(Lidar)と0.30 m/yr(InSAR)に対して、緩動域が0.15 m/yr(Lidar)と0.12 m/yr(InSAR)となっていた

・崩壊前から「危ない部分」は他より速く動いていたことがわかる

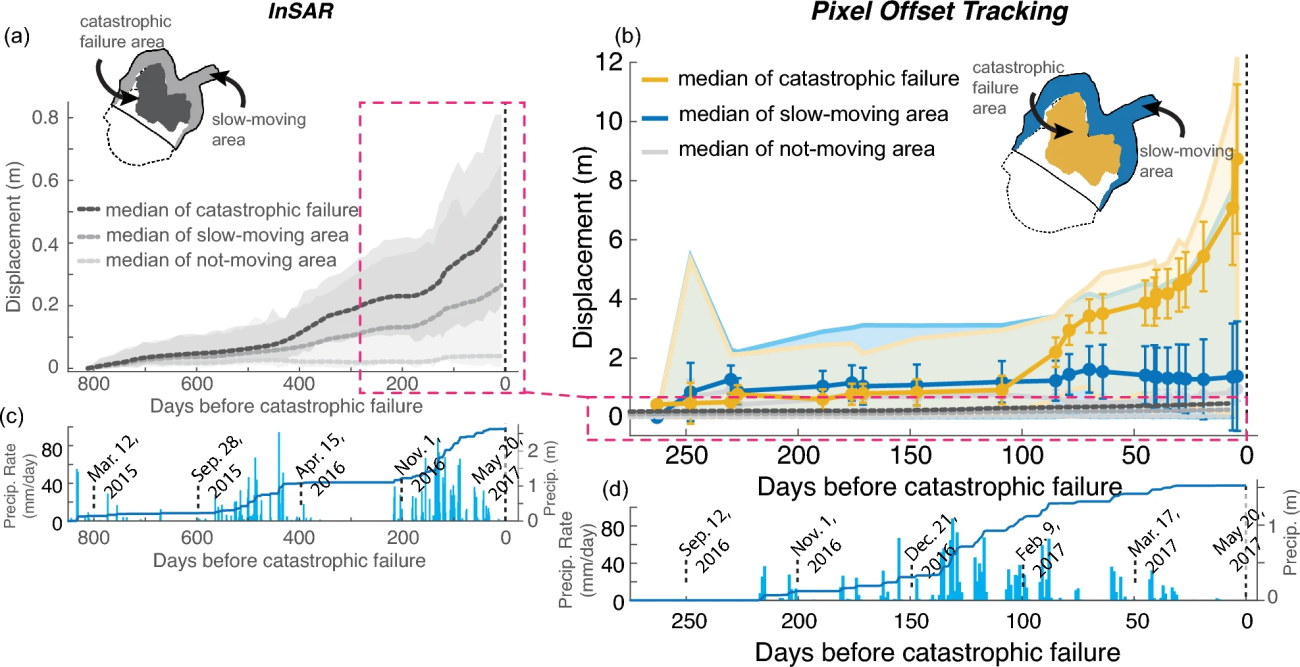

◾️崩壊直前の加速

・PlanetScope光学画像で2016年8月〜2017年5月を追跡すると、速度は最大17 m/yrまで急増

・崩壊域の累積変位は8.7 m(85日前〜崩壊時)であった

・(a)のInSARでは、数年スパンの「雨に応じた季節変動」が確認できる

・(b)のPlanetScopeでは、崩壊85日前に加速開始、崩壊30日前から「暴走的加速」が発生していることが確認できる

・すなわち、InSARは緩やかな変動を長期的に追うのに有効だが大変位には弱く、一方、PlanetScopeは短期的な急加速をとらえ、両者を補完的に利用することで崩壊直前の危険な加速を可視化できる

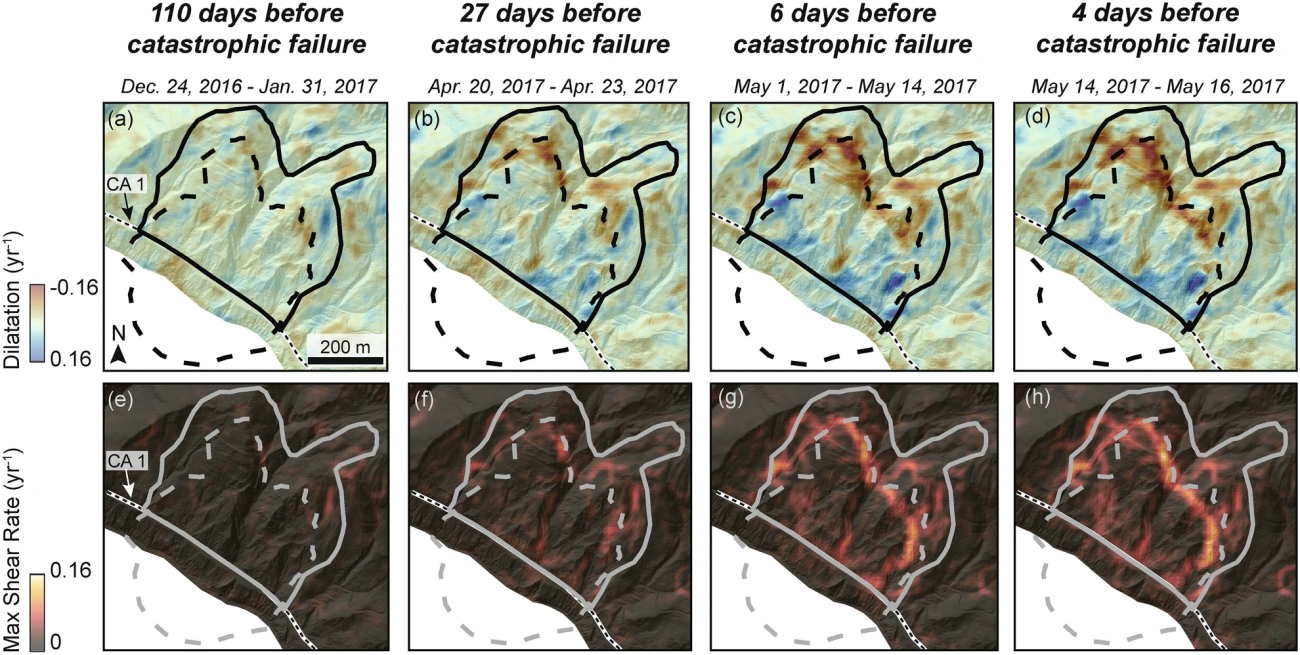

◾️ひずみ速度

・27日前から地域上部で「伸張」、地域下部で「圧縮」が顕著となっている

※以下図の青(伸張)と赤(圧縮)が時間とともに変化している

・6日前には最終的な滑落崖とほぼ一致する場所に「せん断集中」が現れることが確認できた

◾️崩壊時刻の予測

・79日前には一時的加速で「早すぎる崩壊予測(誤警報)」がでてしまった

・ただし、27日前〜6日前においては、予測分布が「実際の崩壊時刻」に収束した

・直前の数週間データを使えば、崩壊時刻を実用的に予測できることがわかった

#地すべりモニタリング #InSAR #PlanetScope #ピクセルトラッキング #ひずみ速度解析 #FFM #LiDAR #地すべり厚さ推定 #斜面崩壊予測

Advancing Flood Detection and Mapping: A Review of Earth Observation Services, 3D Data Integration, and AI-Based Techniques

【どういう論文?】

・本論文は、洪水検出関連において、衛星リモートセンシング技術と3D地理空間データ(DEM, LiDAR等)、さらにAI(機械学習・深層学習)にどんな選択肢があるかを体系的に整理する

【データセット:洪水観測の材料】

洪水を衛星で観測するには「どのセンサーで何を見るか」が重要である。

◾️光学(Sentinel-2, Landsat, MODIS, PlanetScope)

・強み: 視覚的で高解像度、土地利用や植生影響も見える

・制約: 雲・夜に弱く、洪水のピーク期には使えない場合がある

・例: 2022年パキスタン洪水では冠水農地の範囲や被害の事後評価に活用、2023年イタリア・エミリア=ロマーニャ洪水では都市部の冠水を光学画像で把握

◾️SAR(Sentinel-1, ALOS-PALSAR2, COSMO-SkyMed, RADARSAT-2)

・強み: 全天候・夜間可(電波を照射して反射を測る)、長波長(Lバンド)は植生下の水も見やすい

・制約: 水とアスファルトなど暗い面の区別が難しい、都市部で誤検出が生じやすい

・例: ICEYEは建物スケールで浸水・深度を即時提供する

◾️パッシブマイクロ波/熱赤外(SMAP, AMSR-2, GPM, MODIS-TIR)

・強み: 雲越しに「雨の量」や「土壌の湿り具合」を広域で把握、洪水が起きそうな状態を事前に察知できる

・制約: 解像度が粗いため(数kmスケール)、都市洪水や小規模氾濫には不向き

・例: SMAP土壌水分データはインドや中国の流域で、洪水前の飽和状態検知に利用

◾️DEM / LiDAR(3Dデータ)

・DEM(TanDEM-X, Copernicus DEM): 全球カバーの標高データであり、水深推定モデリングに必須

・LiDAR: レーザーを使った精密測量、都市洪水の解析に強いがコスト大で頻度が低い

◾️補助データ(ESA WorldCover, OSM, GPM降雨)

・洪水範囲の誤判定を減らして被害影響を文脈的に把握できるようにするが、精度や更新頻度がデータ源によって異なる

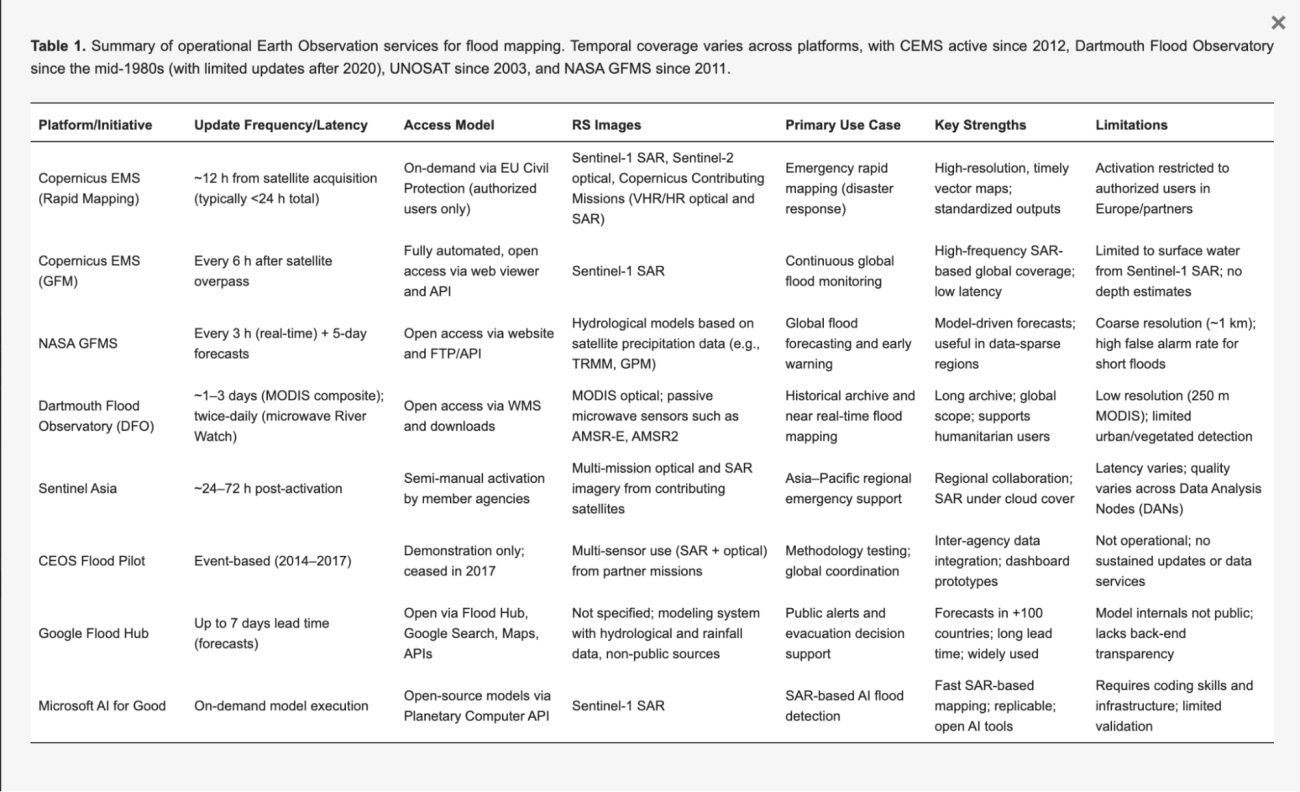

【モニタリングサービス:誰がどう使う?】

・CEMS Rapid Mapping: 認可ユーザーが災害発生直後に利用、数時間でベクトルマップを作成

・CEMS GFM: 完全自動・オープンアクセス、6時間ごと更新(例: パキスタン洪水でCSI ≈ 0.8)

・NASA GFMS: 全球カバー、3時間更新+5日先予測、粗いが「早期警戒」に強い

・DFO: 長期アーカイブ(解像度250 m)、国連や人道機関向け

・Sentinel Asia: JAXAが技術的ハブを担うアジア太平洋地域の協力枠組み、各国の防災機関や参加機関がリクエスト後、48時間以内にSARマップ提供される

・新興AIサービス: Google Flood Hub(最大7日前予測)、Microsoft AI for Good(SAR自動処理)

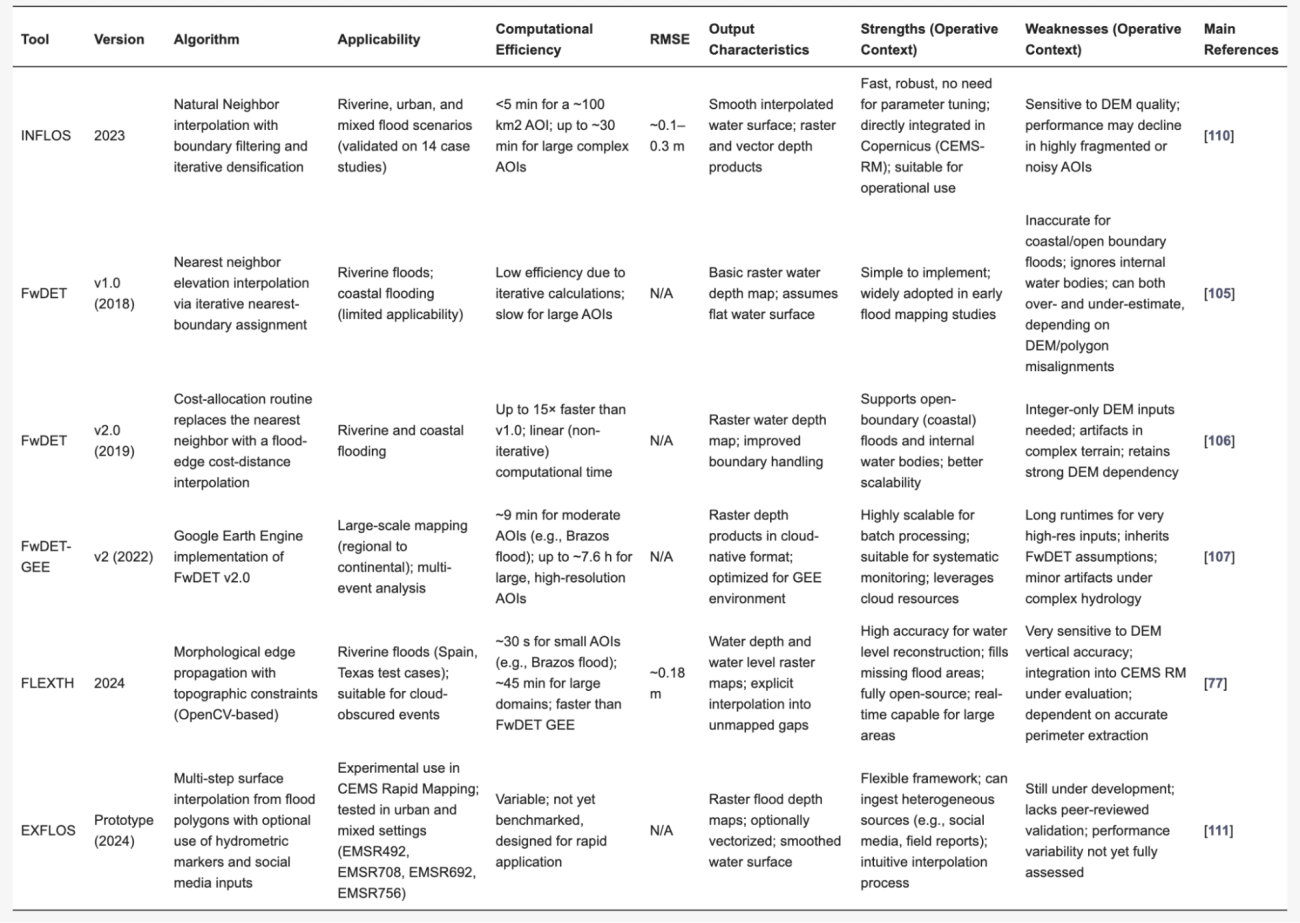

【解析手法:水深推定の深化】

◾️DEM補間系(物理モデル簡易版)

・ゴール: 衛星から得られた浸水範囲を基に、簡易かつ迅速に洪水水深を推定する

・入力: 浸水ポリゴン(衛星由来)+デジタル標高モデル(DEM)

・出力: 洪水水深マップ

・用途: 緊急時の水深把握、災害対応の優先地域決定

・特徴: 計算効率が高く水理シミュレーションより高速、ただし精度はDEMの品質や浸水境界抽出の正確さに依存

・例: FwDET, FLEXTH, INFLOS, EXFLOS(いずれもDEM補間系ツールとして運用や検証が進む)

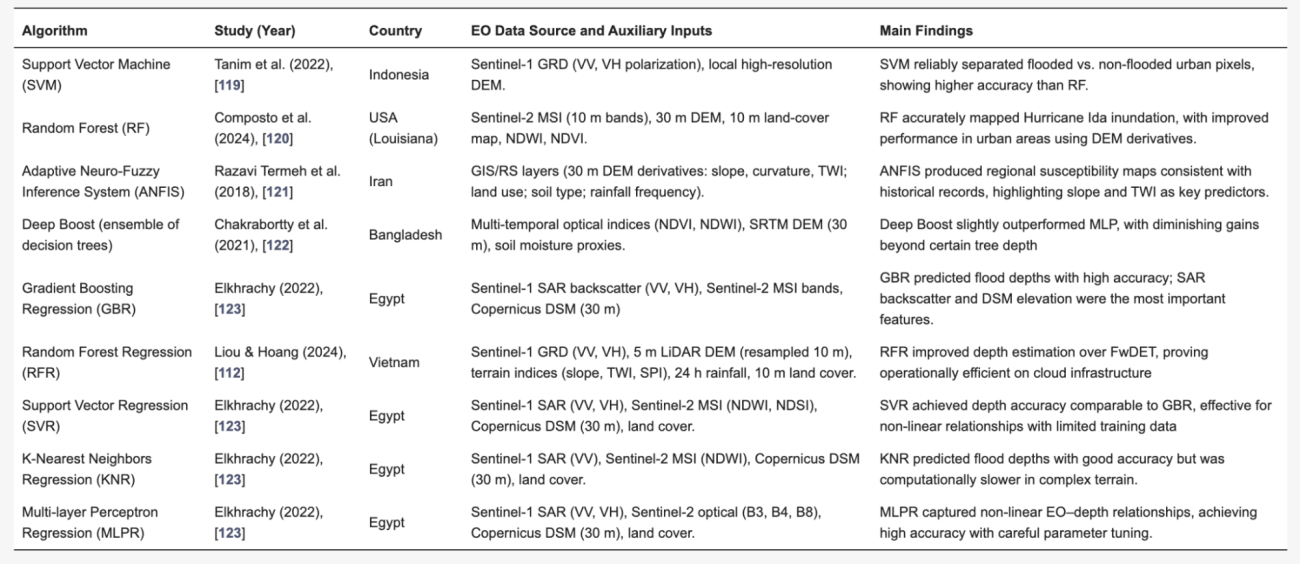

◾️機械学習系

①洪水感受性マッピング(Susceptibility Mapping)

・ゴール: 洪水が発生しやすい地域を事前に把握する

・入力: 地形(標高・勾配)、気候(降雨頻度)、土壌条件、過去洪水履歴

・出力: 浸水しやすさマップ(長期的な洪水確率)

・用途: 都市計画、インフラ配置、防災重点地域の特定、衛星観測のタスク選定

・特徴: 静的で地域特化型、リアルタイム災害対応には不向き

・例: ANFIS, RF, SVMを用いた研究事例多数(例: イラン、インドの流域)

②イベント特化型 水深推定(Event-specific Flood Depth Estimation)

・ゴール: 発生中の洪水について、どこが何m浸水しているかを即時に推定する

・入力: 降雨量、河川流量、EOデータ(SAR/光学)、DEM/DSM、土地利用情報

・出力: 洪水範囲マップ+水深マップ

・用途: 緊急対応(避難判断、救援資源配分)、被害把握

・特徴: イベントごとに動的に推定。秒~分単位の高速予測が可能

・例: RF回帰, SVR, GBR, MLPを用いた研究(例: HoustonのMaxFloodCast, R² ≈ 0.95, RMSE ≈ 0.19 m)

◾️深層学習系

①Convolutional Neural Networks (CNNs) – 空間パターン認識

・ゴール: 衛星画像から浸水パターンを自動抽出する

・入力: 光学画像やSAR画像、DEMなど

・出力: 浸水二値マップ、あるいは水深推定マップ

・用途: 被災範囲の自動抽出、精密な洪水検出

・特徴: 空間パターン認識に強く従来手法より高精度、ただし大量のラベル付きデータが必要(Transfer Learningが有効)

・例: Sentinel-2画像を用いた二値分類(SVMや閾値法より高精度)、SAR+DEM入力によるCNN回帰(誤差 <1 m)

②Recurrent Neural Networks (RNNs, 特にLSTMs) – 時系列予測

・ゴール: 降雨や河川流量の時間変化から、洪水の進行を予測する

・入力: 時系列の降雨データ、河川水位データ、排水ネットワーク情報

・出力: 洪水進行シナリオ、時間ごとの浸水予測

・用途: 洪水の時間発展予測、都市排水システムの冠水予測

・特徴: 時系列データの依存関係を捉えるのに強いが、静的な「浸水マップ」単体作成には不向き(CNNとのハイブリッドで有効性向上)

・例: LSTMを用いた降雨シーケンス処理による洪水進化予測(Kao et al., 2021)、グラフRNNによる都市道路冠水予測

#洪水マッピング #CopernicusEmergencyManagementService #CEMS #TransferLearning

来月以「#MonthlySatDataNews」「#衛星論文」を続けていきますので、お楽しみに!