業界横断型で即戦力を育成! 宇宙産業新規参入者が集う『SPACETIDE ACADEMY』の実践的プログラムとは

SPACETIDEが開催した「SPACETIDE ACADEMY 宇宙ビジネス“即戦力”育成合宿」に宙畑編集部も参加。宇宙産業の全体像から実践的スキルまでを1日で習得できるプログラムの実体験レポートをまとめました。

2025年10月24日、ビジョンセンター東京虎ノ門にて業界横断型の宇宙ビジネス基礎研修プログラムが開催されました。プログラム名は「SPACETIDE ACADEMY 宇宙ビジネス“即戦力”育成合宿」です。

宇宙業界に転職したばかりの方から、異業種からの参入企業の人材、金融機関や人材エージェント企業など、宇宙業界の”これから”を担う宇宙事業担当者が集まり、受講しました。

宙畑編集部も宇宙ビジネスについて俯瞰的に、かつ楽しく学習することができる本イベントに参加しましたので、その内容を紹介します。

(1)急成長する宇宙産業が直面する深刻な人材不足──『SPACETIDE ACADEMY』誕生の背景

本プログラムが生まれた背景には、宇宙産業が急成長するなか、それだけの成長を支える人材が不足しているという課題があります。

世界の宇宙ビジネス市場は95兆円(2023年時点)から、2035年には250兆円超へと急拡大することが予測されています。日本政府においても2023年に改訂した宇宙基本計画で、国内宇宙産業規模を2030年代早期に2020年比で倍増(8兆円)させる目標を掲げています。

宙畑メモ:宇宙基本計画とは

「宇宙基本計画」とは、今後10年の国の宇宙政策の基本方針を示す計画のことです。2008年に成立した宇宙基本法に基づいて策定されます。2009年に初めて策定されて以来、およそ3年おきに改訂されています。

参考記事

安全保障、JAXAの機能強化…宇宙基本計画の“攻めた改訂”でどう変わる?【SPACETIDE 2023レポート】

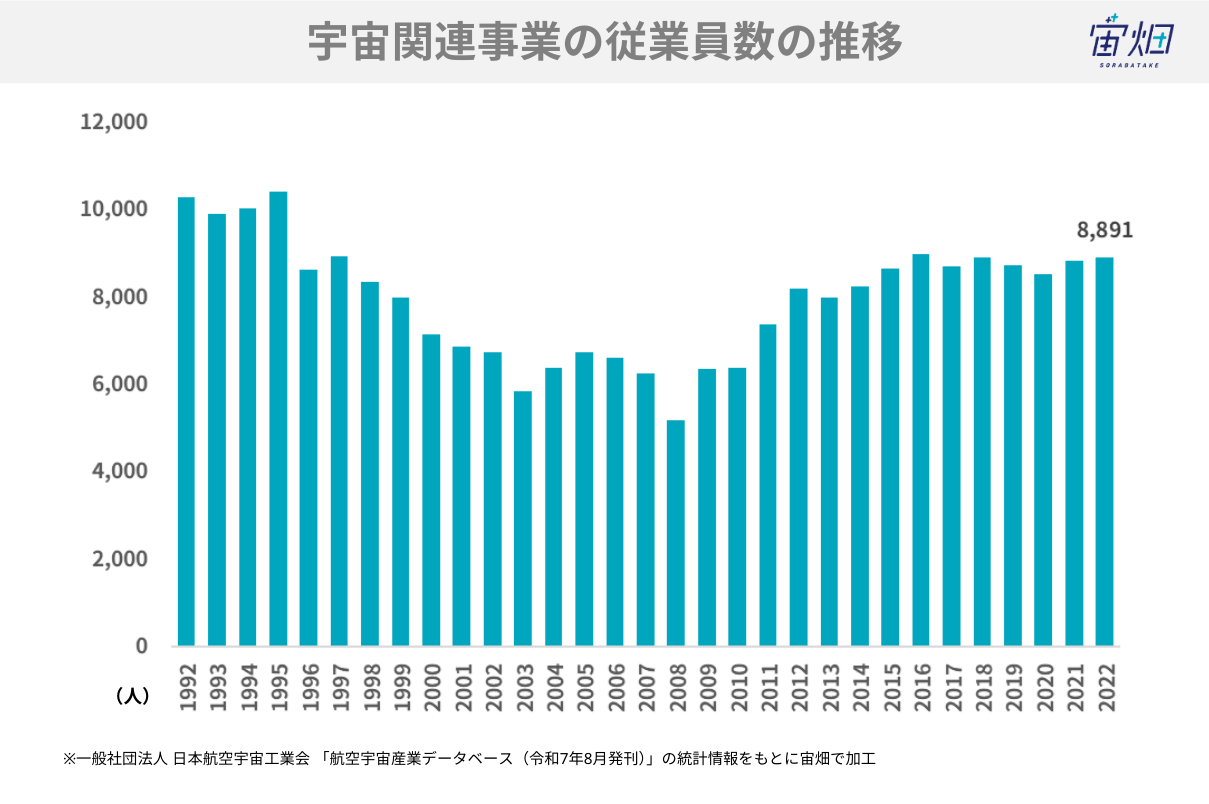

では、成長産業として期待される中で、宇宙産業に関わる人材はどの程度増えているのか。実は、宇宙開発に関わる人材は以下に示す図のように期待される産業成長スピードに対して必要な人材が順調に増えているわけではありません。

参考記事

「異分野からのエンジニア転職が日本の宇宙産業成長の起爆剤」宇宙ビジネス時代に必要な人材と『宇宙スキル標準』が生まれるまで【PR】

このような課題があるなか、日本の宇宙業界の人材を増やすためには、これまで宇宙開発について学んだ経験がない、宇宙業界で働いていなかった人材からの流入が不可欠となります。実際に、そのような人材は増えています。

そのようななか、もうひとつの新しい課題が生まれます。それは、異業種から転身した人材やこれから宇宙産業に入りたいと考えた人にとって、宇宙特有の知識を体系的に学ぶ研修機会が不足しているということです。宇宙特有の知識とは、宇宙の専門用語や技術、複雑な業界構造、政策・法制度などを指します。

理解すべき要素が多岐にわたるため、新規参入者による独学には限界があります。また、各企業による独自の研修にも限界があります。そのため、宇宙ビジネスの成長を支える観点から即戦力となる人材を業界全体で育成することが急務となっています。

このような背景から、SPACETIDEが2025年9月より開校したのが、日本初の業界横断型宇宙ビジネス基礎研修プログラム「SPACETIDE ACADEMY」です。

(2)知識・実践・ネットワーク──『SPACETIDE ACADEMY』が提供する3つの価値

こうした課題認識のもとで開発された本プログラムは、単なる座学ではなく、実践的な学びの場として設計されています。

以下、本プログラムの特徴について3点抜粋してみました。

10年の知見を凝縮──全体像から専門用語まで体系的に学べるコンテンツ

まず、本プログラムの最大の特徴は、宇宙業界の全体像から技術・専門用語まで、体系的かつ網羅的に学べることでしょう。SPACETIDEは10年間の活動を通じて宇宙業界全体を俯瞰し、中立的な立場から業界共通課題の解決を行っています。

「宇宙産業の発展を通じて未来をつくる」SPACETIDE代表石田真康さんが宇宙産業と歩んだ10年とこれからの10年

具体例として、SPACETIDEは宇宙ビジネスレポート「COMPASS」を発刊しています。

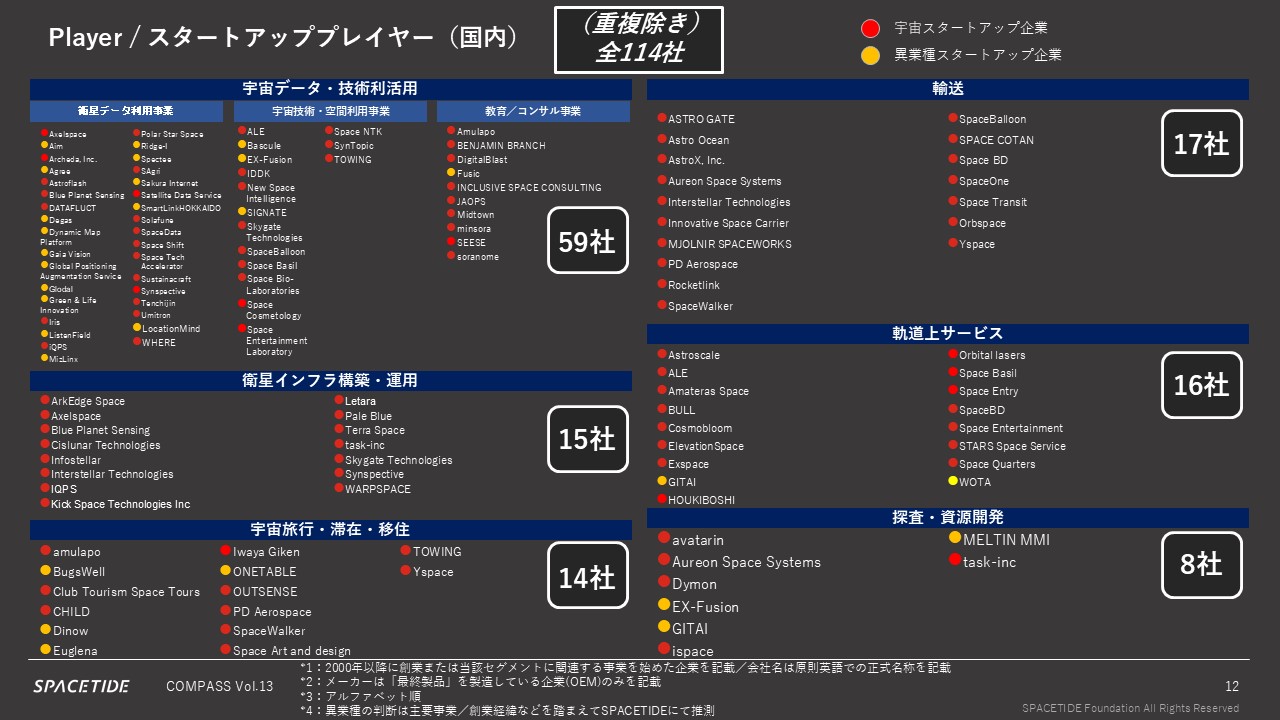

COMPASSでは、宇宙ビジネスを6つのセグメントにカテゴライズし、国内の宇宙スタートアップを体系的に整理しています。このように日本の宇宙業界全体を俯瞰する試みを実施しています。

参加者は宇宙ビジネスの全体像を学び、宇宙業界にて飛び交う基礎知識を網羅的に習得できます。全体像と知識を結びつけることで、宇宙ビジネスを深く理解できます。

知識習得から実践へ──ワークショップ形式で「使える」に変換

本プログラムでは、知識の習得だけでなく、それを「使える」状態に変換することに重点を置いています。ワークショップ形式により、学んだ知識をアウトプットし、体系化する機会を提供します。参加者は実際に手を動かし、議論しながら、知識を自分のものにしていきます。

本プログラムは宇宙業界内で人材育成や教育活動に精通した方々によって構築されました。「理論ではなく実践」「講義ではなく体験」というアプローチを採用しています。本アプローチを通して、短期間で実務に即した知識・スキルを定着させることができます。

新規参入者が気軽に交流できる座組──業界横断的ネットワークの形成

様々な業界から参加者が集まり、同じ立場で学ぶ環境を提供することで、業界横断的なネットワーク形成を促進します。宇宙ビジネスに新たに参入したばかりの頃、誰しもが交流の場にて二の足を踏んだことがあるでしょう。

本プログラムは、新たに宇宙産業に参入した者同士が気軽に交流できる座組です。通常のイベントでは生まれにくい横のつながりを構築できます。

(3)業界構造・歴史・政策を俯瞰的に──専門家が解説する基礎知識

それでは、実際のプログラムの内容について詳しく見ていきましょう。まず前半の講義部分では、宇宙ビジネスを理解する上で欠かせない基礎知識が、体系的かつ網羅的な形で提供されました。

講義を担当したのは、日本の宇宙ビジネスを牽引する2名の専門家です。

SPACETIDE 代表理事兼CEOの石田真康さんは、宇宙戦略基金プログラムディレクターであり、宇宙政策委員としての経験を有しています。これらの知見を活かし、政策と産業の両面から解説しました。

また、SPACETIDEの人財事業責任者である金澤誠さんは、Space BDの元COOであるなど、宇宙スタートアップの実務経験が豊富です。さらに、金澤さんは人的基盤強化活動&教育活動の経験を有しています。それらの経験をもとに、ビジネスの現場で必要となる実践的な知識を解説しました。

以下では、両名による講義内容を詳しく見ていきます。

まず解説があったのは、宇宙ビジネス領域、歴史、政策と法制度という、宇宙ビジネスを俯瞰的に見る3つの観点です。これにより、業界の全体像を立体的に把握することができます。

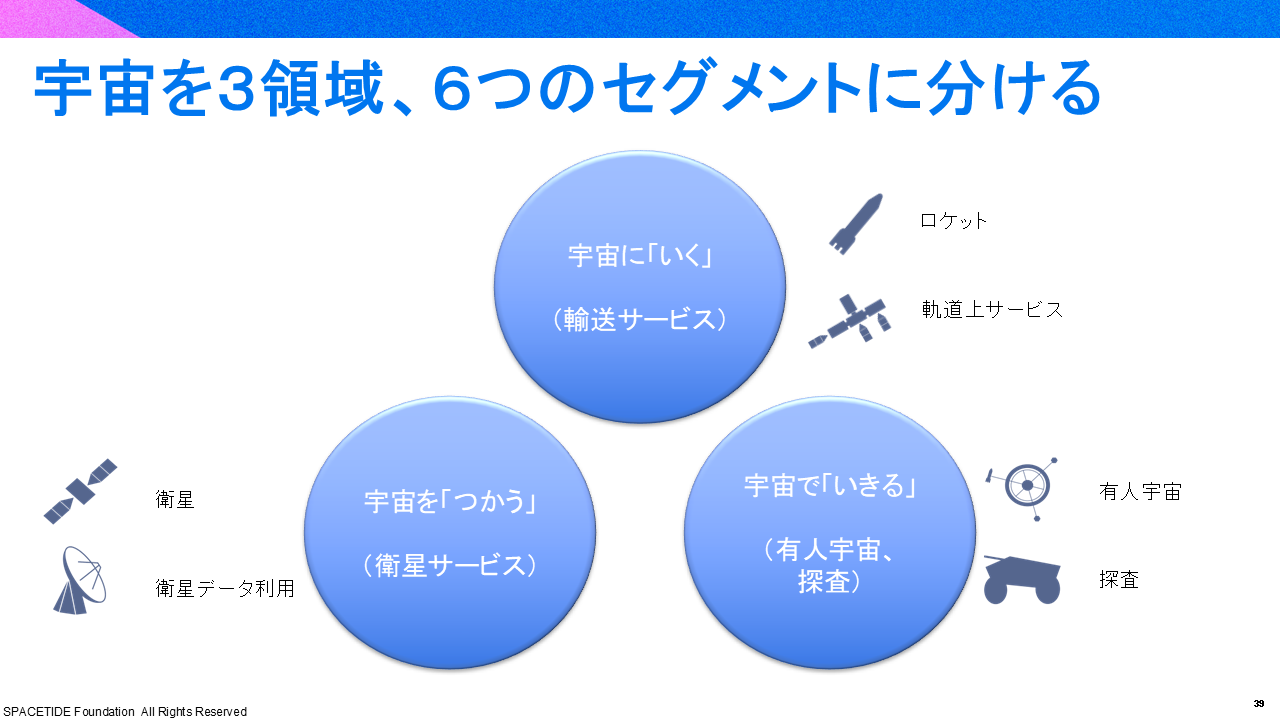

宇宙ビジネスを3つの主要領域にグルーピング──明瞭な理解のための工夫

続いて、宇宙ビジネスを3つの主要領域に分けることが説明されました。

また、各領域の主要プレイヤーから使われる専門用語まで、実務で必要となる知識についても解説があります。この整理により、参加者は自社がどの領域に位置し、どのプレイヤーと関わる必要があるのかを明確に把握できます。

1950年代からの宇宙開発史をビジネスの視点で──歴史と政策の紐づき

さらに、国内外の1950年代からの宇宙開発の歴史を、ビジネスの視点から解説するという内容も広義には盛り込まれていました。日本の宇宙開発について理解するには、安全保障との関連性を把握する必要があります。

難解になりがちな歴史と政策の紐づきについては詳細な解説があり、日本の宇宙開発がどのような経緯で現在の形になったのかを理解できました。歴史を知ることで、現在の業界構造や将来の方向性をより深く理解することができます。

参考記事

宇宙安全保障分野のビジネスとは?その背景と課題は?「宇宙安保とビジネス」イベントレポート

実務に必要な観点から学ぶ主要政策と法律

宇宙基本法、宇宙基本計画をはじめとする主要な政策や法律についても、実務に必要な観点から解説がありました。

このように、非常に幅広い切り口、視点から宇宙ビジネスを学ぶことができるプログラムが整備されています。

特に、宇宙基本計画の捉え方について、政策を実務にどう活かすかという視点で語られた、宇宙政策委員の経験を持つ石田さんによる政策の解説は参考になりました。

(4)知識を実践に移す場──多様な専門家がサポートするワークショップ

講義で得た知識を実践に移す場として、後半にはワークショップが実施されました。

このワークショップには、講師陣に加えて、多様な専門家がメンター・ゲストとして参加しました。

メンターとして2名の専門家が参加しました。アクセルスペースホールディングスのCHROである濵田牧子さんは人材戦略の専門家です。宇宙キャスターの榎本麗美さんは宇宙業界の情報発信で活躍しています。両名が参加者のワークショップ遂行を補佐しました。

さらに、JAXA宇宙戦略基金事業部の伊奈康二さんが特別ゲストとして参加しました。伊奈さんは参加者の発表コンテンツへのフィードバックを行った上で、国の宇宙政策の最前線からの視点を共有しました。

これらの専門家のサポートを受けながら、参加者は活発な議論と実践的な2つのワークショップに取り組みました。

以下では、筆者が実際に参加して得られた知見をまとめます。

宇宙コンサルタントの実務を体験──グループワーク形式のステークホルダー分析

1つ目のワークショップでは、ステークホルダーマップの作成を体験しました。これは実際に宇宙コンサルタントが取り組んでいるような内容です。グループワーク形式で実施しました。

本ワークショップの狙いは、宇宙業界の全体像を俯瞰して捉える力を実践的に身につけること。特定業界にて何かを成し遂げる上では、その業界内外のステークホルダーを網羅的に把握することが不可欠です。

この実践的な演習を通じて、業界の構造を立体的に理解できる俯瞰力が身に付きました。この俯瞰力により、参加者は以下2つの力を得ることが期待されます。

①自分の業務範囲を超えて価値を発揮

②過去のルールに捉われない発想で業界に貢献

単なる暗記ではない──実際のビジネスシーンを想定した用語演習

2つ目のワークショップでは、実際に学んだ技術・専門用語を用いて、グループ内でストーリー形式のスキット(短い寸劇)を作成しました。

これは単なる用語の暗記ではなく、実際のビジネスシーンを想定して用語を使いこなす練習という立て付けのものでした。ストーリーを作る過程で、知識のアウトプットと体系化が同時に行われ、「使える」知識として定着します。

最後に発表内容に対して、宇宙業界に精通したスペシャリストから講評を受けることができました。アウトプットの場でありながら、さらに密度の高いインプットも受けられる良い体験でした。

(5)新規参入者同士だから生まれる深いつながり──人的ネットワークの構築

今回のプログラムにて参加者同士のネットワークを形成しやすい点は重要です。知識やスキルの習得と並行して、人的ネットワークが自然に構築される仕組みがあります。宇宙業界で活動していく上で欠かせないネットワークです。これが本プログラムの大きな魅力です。

本プログラムの参加者は、ほとんどの方が宇宙業界について勉強しに来た方々です。そのため、自身以外のメンバーも同じ背景を持つ仲間です。このような環境では、新規参入者にとって、通常のイベントでは生まれにくい深いネットワーキングが可能になります。

通常の業界イベントでは、宇宙について疎い方がいきなり精通者に声をかけることは心理的なハードルが高いものです。しかし、本プログラムではほぼ全員が新規参入者という共通点があるため、気軽に質問し合い、情報交換することができます。

また、ワークショップを通じて共に課題に取り組むことで、単なる名刺交換を超えて深く交流できる仲間を作ることができました。

今回のプログラムで、様々なバックグラウンドを持つ方と深くつながることができました。宇宙業界に転職したばかりの方、異業種からの参入企業の人材、金融機関や人材エージェント企業などの宇宙事業担当者などです。

実際、本イベントにてほぼ全ての参加者と名刺交換ができ、交流することができました。この点は非常に印象的でした。また、現在でも気軽な連絡のやり取りができる仲間がいます。このような強固な仲間ができたという点は、本イベントの持つ魅力だと強く感じます。

(6)宇宙産業の人的基盤強化への貢献──『SPACETIDE ACADEMY』の意義

最後に、繰り返しになりますが、「SPACETIDE ACADEMY 宇宙ビジネス“即戦力”育成合宿」は1日という短い時間でありながら、参加者は一定の宇宙ビジネスの即戦力として活躍できる基礎を身につけられ、さらには同じ志を持つ仲間とのネットワークを構築できる場となっていました。

宇宙業界以外からの転職者のオンボーディング、また、宇宙業界にこれから参入したいと考える人の学び・ネットワーキングの場として、今後も活用が進むことが期待されます。

本イベントは定期的に開催され、次回は11月に実施予定とのこと。宇宙ビジネスに関心を持つ企業や個人の方々には、ぜひこの機会に本プログラムへの参加を検討してみてはいかがでしょうか?

https://spacetideacademy202511.peatix.com/view

また、2026年2-3月にSPACETIDEと慶應義塾大学大学院による「宇宙ビジネス入門」特別公開講座が開催されるとのことです。「人財育成」は宇宙産業の更なる発展における重要なキーワードの一つとして、今後も要注目です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000057321.html