SDGsやESGへの取り組みは、どう評価されるの? 成果を明らかにする「インパクト評価」の本質を専門家に聞いてみた

持続可能でよりよい社会を目指すSDGsやESGへの取り組みは、世界的な潮流となっています。では、目標達成したか否かの「評価」をどう行えばいいのでしょうか。政策コンサルティングを手がけるメトリクスワークコンサルタンツの2人にお話を伺いました。

持続可能でよりよい社会を目指すSDGsやESGへの取り組みは、世界的な潮流となっています。しかし、旗印を掲げるだけでは意味がありません。どのような成果をもたらしたのかを随時確認し、次の取り組みへと活かしていく必要があります。そのプロセスで欠かせない「評価」をどう行えばいいのでしょうか。政策コンサルティングを手がけるメトリクスワークコンサルタンツの青柳恵太郎さんと石本樹里さんにお話を伺いました。

メトリクスワークコンサルタンツ 代表取締役 青柳恵太郎さん。国際協力機構(JICA)評価部を経て東京大学大学院経済学研究科特任研究員、客員研究員、大阪大学OSIPP招聘准教授などを歴任。中央省庁、地方自治体における政策立案のための制度設計から、政策効果検証の企画・実証分析に関する業務に従事。日本評価学会認定上級評価士。

メトリクスワークコンサルタンツ コンサルタント 石本樹里さん。英国イーストアングリア大学院にてインパクト評価修士号取得。コロンビアの国際熱帯農業研究所(CIAT)でコーヒーフェアトレード認証制度のインパクト評価に従事したのち、国際協力機構(JICA)評価部で農業やインフラ事業のモニタリング・評価の実施監理や衛星データの事後評価への活用を推進。現在はJICA外部事後評価や国内施策の効果検証業務に従事。日本評価学会認定評価士。

SDGsの目標達成期限である2030年まで、あと10年を切りました。各国政府や国際機関だけでなく、企業が積極的に取り組んでいる背景には、国連責任投資原則(PRI)の存在があります。「投資を行う際には財務指標だけでなくESG(環境・社会・統治)の取り組みを考慮すべき」としたもので、世界中の生命保険会社や損害保険会社、信託銀行などの機関投資家が賛同しています。

この動きに伴って、ESG投資額も大きく伸びています。ESG投資の国際的な普及団体である世界持続的投資連合(GSIA)によれば、2020年は世界全体で35.3兆ドル(約3900兆円)となりました。それまでの4年間で55%増となり、全運用資産の35.9%を占めるまでに至っています。もはや、SDGsやESGへの取り組みはチャリティではなく、ビジネス戦略の中枢に置かれるべきものとなってきたのです。

だからこそ、取り組みを「どう評価するか」は非常に重要です。とりわけ、社会にもたらした変化を測定する「インパクト評価」は、取り組みの質を高めていくうえで有用と考えられますが、具体的にはどのような考え方や手法で実施されているのでしょうか。国際開発事業をはじめとする国内外の各種政策・事業の評価を実施しているメトリクスワークコンサルタンツの青柳恵太郎さんと石本樹里さんに聞きました。

SDGsとは?ESGって何? 国、企業の複数事例と合わせて分かりやすく解説

■「インパクト評価」は政策の効果を評価するもの

――まず、メトリクスワークコンサルタンツがどのような会社なのかを教えてください。

青柳:事業内容を表現するのはなかなか難しいのですが、大きなくくりでいえば「政策コンサルティング会社」ということになろうかと思います。「公正で自由で豊かな社会を次の世代に」をミッションに掲げ、より良い世界を目指す取り組みのお手伝いをしています。もともとは、発展途上国の開発に取り組んできたメンバーが集まっていることもあって、2017年に立ち上げた当初は国際開発領域の仕事を中心にやっていました。

ところが近年、そうした取り組みで活用していた調査や評価の手法などが、徐々に国内の公共政策でも注目されるようになってきまして、われわれもお声がけをいただく機会が増えてきました。特にこの2~3年は、国内の公共セクターのお手伝いをすることが増えています。

――「政策コンサルティング」の役割は、どのようなものなのでしょうか。

青柳:政策とは、社会を良くするための取り組みですが、適切な内容にするにはまず「社会にどういう問題があるか」を認識し、「なぜその問題が起きるのか」の構造を考え、「原因を分析」する必要があります。そのうえで政策手段を考え、実行し、振り返りをするといったサイクルを回していくわけですが、より良い政策を展開するためには、それら一連の政策プロセスを逐次評価していかなくてはなりません。私たちメトリクスワークコンサルタンツは、この評価の部分を得意としています。

――「評価」が政策を進めるうえで、ひいてはより良い社会を生み出すうえで重要だということがわかります。そこでもう少し深堀りして、「評価」とはそもそも何か、どのように定義づけられるのかを教えてください。

青柳:「評価」の定義は言葉、とりわけ英語で見るとわかりやすいように思います。日本語の評価に該当する英語はevaluationですが、その語源を見ていくと、最初のeは外に出すという意味の接頭辞、最後のationはすることという意味の接尾辞で、中程にあるvalu(バリュー)という言葉があります。つまり、Evaluationとは価値を外に出す行為という意味になります。物事が内在的に持つ価値を判定するということですね。

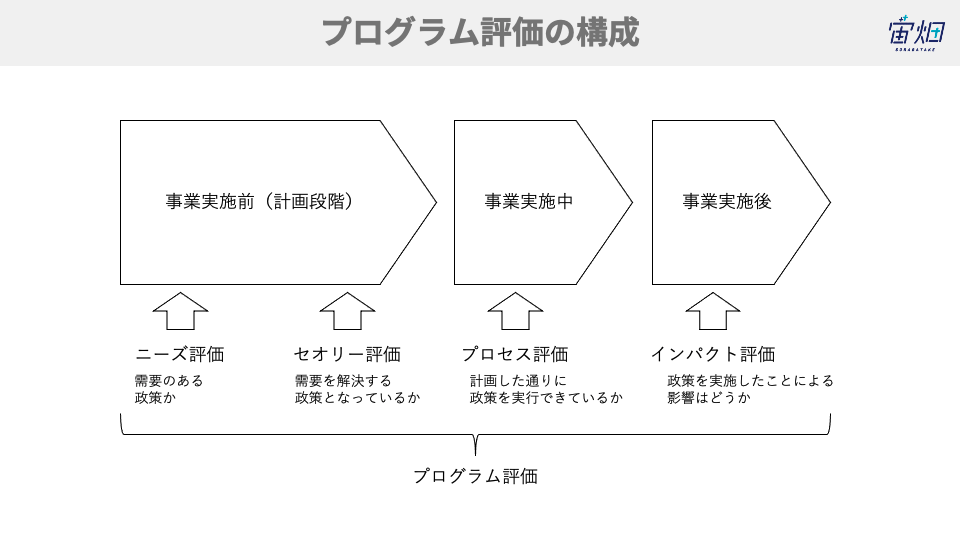

ですから、「評価」は広くさまざまなものを対象にすることができます。会社などの人事評価もそうですし、製品やプロダクトの価値を顕在化するためにも使われます。その中で、私たちが扱っている政策を対象とする評価は、一般的に「プログラム評価」と呼ばれます。ひとつひとつの政策プロセスの評価は、そこから枝分かれして細分化していきます。政策が必要とされる背景を評価する「ニーズ評価」、打ち手の設計図が正しいかを評価する「セオリー評価」、実施プロセスが適切なのかを評価する「プロセス評価」、そして政策全体の成果や社会への影響を評価する「インパクト評価」があります。メトリクスワークコンサルタンツでは、どの段階の評価も実施していますが、特に「インパクト評価」に強みを持っています。

これらの評価で使われるテクニックや発想は、かなり古い時代からのものですが、発展したきっかけは1960年代のアメリカだといわれています。当時のアメリカは、「貧困との戦い」などの社会政策を積極的に打ち出していました。議会としても様々なプログラムを確実なものとするために評価を押し進めていきます。その後、正しい政策を実施し、想定した成果を出しているということを示すため成果を評価する「インパクト評価」の必要性が高まり、そこを中心に各プロセスの評価が発展してきたということになります。

■正確な評価には「理想的な集団づくり」が不可欠

――歴史的な経緯をお聞きすると、民主主義が成熟するにつれて客観的な「評価」が求められるようになってきたことがわかります。それだけに重要度が増しているのではないかと思いますが、実施する際にはどのようなことに留意するのでしょうか。

青柳:最もこだわっているのは、「政策を実施した状態――これを『介入』と呼びます――」と「政策を実施していない状態」をきちんと見極めることです。社会は“生モノ”なので、何の介入がなくても日々変化していきます。そのため、変化だけを見ていても、それが「介入」が引き起こしたものなのか、そうでないのか明確にはわからないのです。

これは小学校の理科の実験を想像するとわかりやすいかもしれません。全く同じ条件のビーカーを2つ用意して、一方だけ試薬を垂らせば、「介入」による変化が明確に出ます。ところが、そういった比較の状況を社会の中で作り出すのは非常に難しいのです。

たとえば、職業訓練の効果を「インパクト評価」で明らかにするにはどうしたらいいか。職業訓練を受けるのは、一般的に失業していたり、スキルが未熟だったりする人なわけですが、比較対象に「職業訓練を受けていない人」を設定できるかというと話はそう簡単ではありません。なぜなら、「職業訓練を受けていない人」の中には失業しておらず、十分なスキルを持っている人もたくさんいるからです。

そこで、作為的に同じ条件の未介入者をつくりあげるというのが、「インパクト評価」の理想になります。言ってみれば「比較対象となる理想的な集団を意図的につくる」ことができないかを考えていきます。

――仕組みとしては理解できましたが、実際の現場ではどのように行っているのでしょうか。

青柳:私たちが得意としている途上国の開発分野でいうと、日本の政府開発援助(ODA)の実施機関であるJICA(国際協力機構)の取り組みがあります。途上国の問題がどこにあるかを考え、開発モデルと呼ばれる“処方箋”を考えるわけですが、思いつきでいきなりその国全体に展開するのは非常にリスキーですよね。だって、本当に成果を生むのか、問題解決につながるのかはわからないですから。

そこで、まずは小規模な範囲でテストすることで、開発モデルが妥当かを確認します。新型コロナウイルスのワクチンや新薬の効果を検証するために治験を行うのと同じです。一部の地域だけで試行的に介入を行い、周到に用意された未介入地域の状況と比較し、「確かに効果がありそうだ」という評価結果を確認してから他の地域にも横展開していくことが始まっています。

――とはいえ、特に途上国の場合は評価のためのデータ収集にも苦労しそうな気がするのですが、いかがでしょうか。

石本:確かにデータ収集は大きな課題です。そもそも「インパクト評価」は成果(アウトカム)のデータがなければ成り立ちませんが、途上国の場合は成果を把握するのに利用されることが多い行政データが整備されていないことも多いです。

また、社会政策は人々の行動や意思決定に関係する部分が多いため、所得水準など行政が持っているデータだけでなく、インタビューやアンケートなどでデータを収集する必要がでてきますが、プライバシーの問題もあってきちんと回答が得られるとは限りません。そもそも紛争地域などは行くことも困難ですし、調査コストもかさみます。ただ、テクノロジーが進化し、社会へ浸透していくのに従って、利用可能なデータの幅がどんどん広がってきていると感じています。

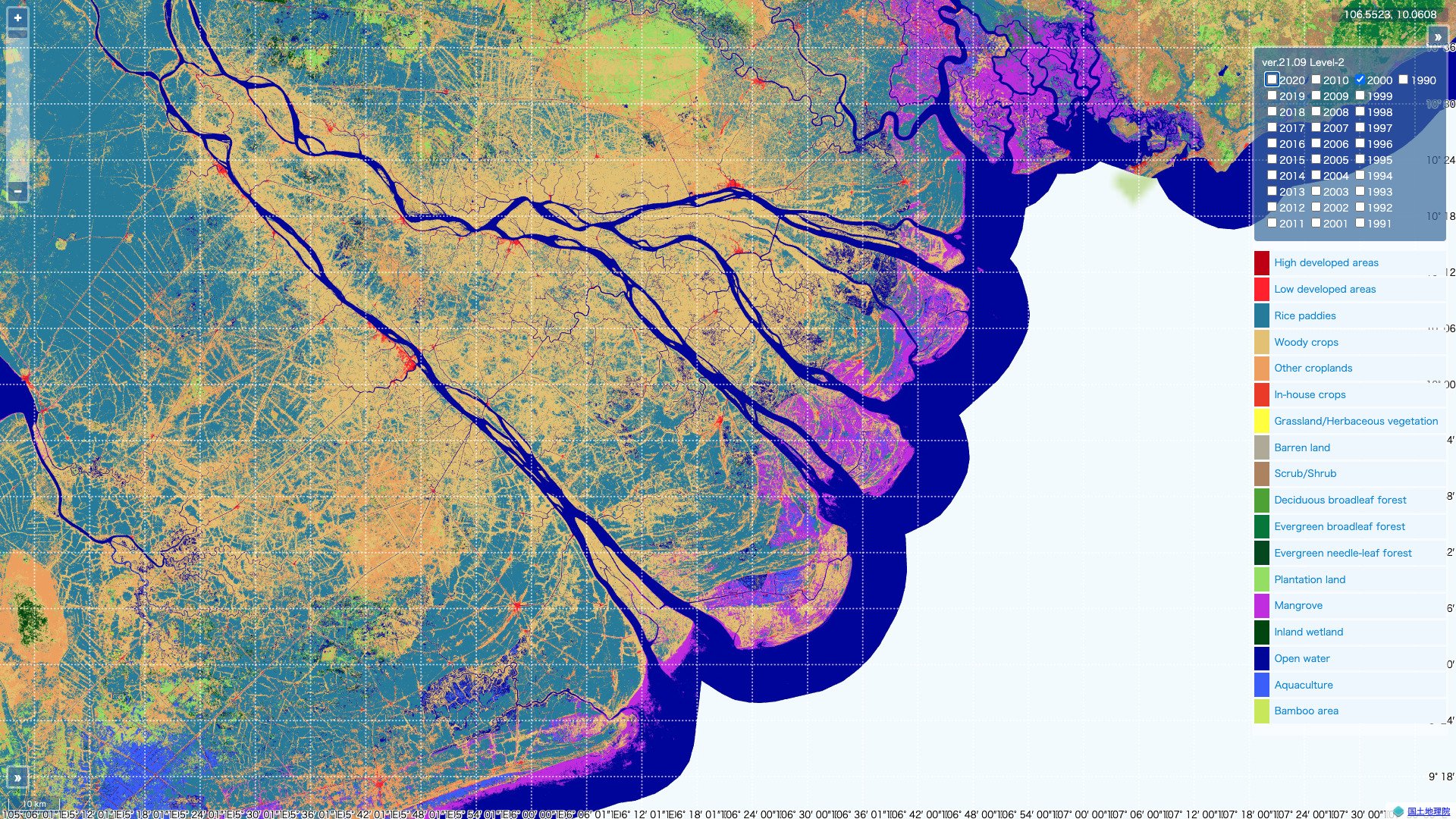

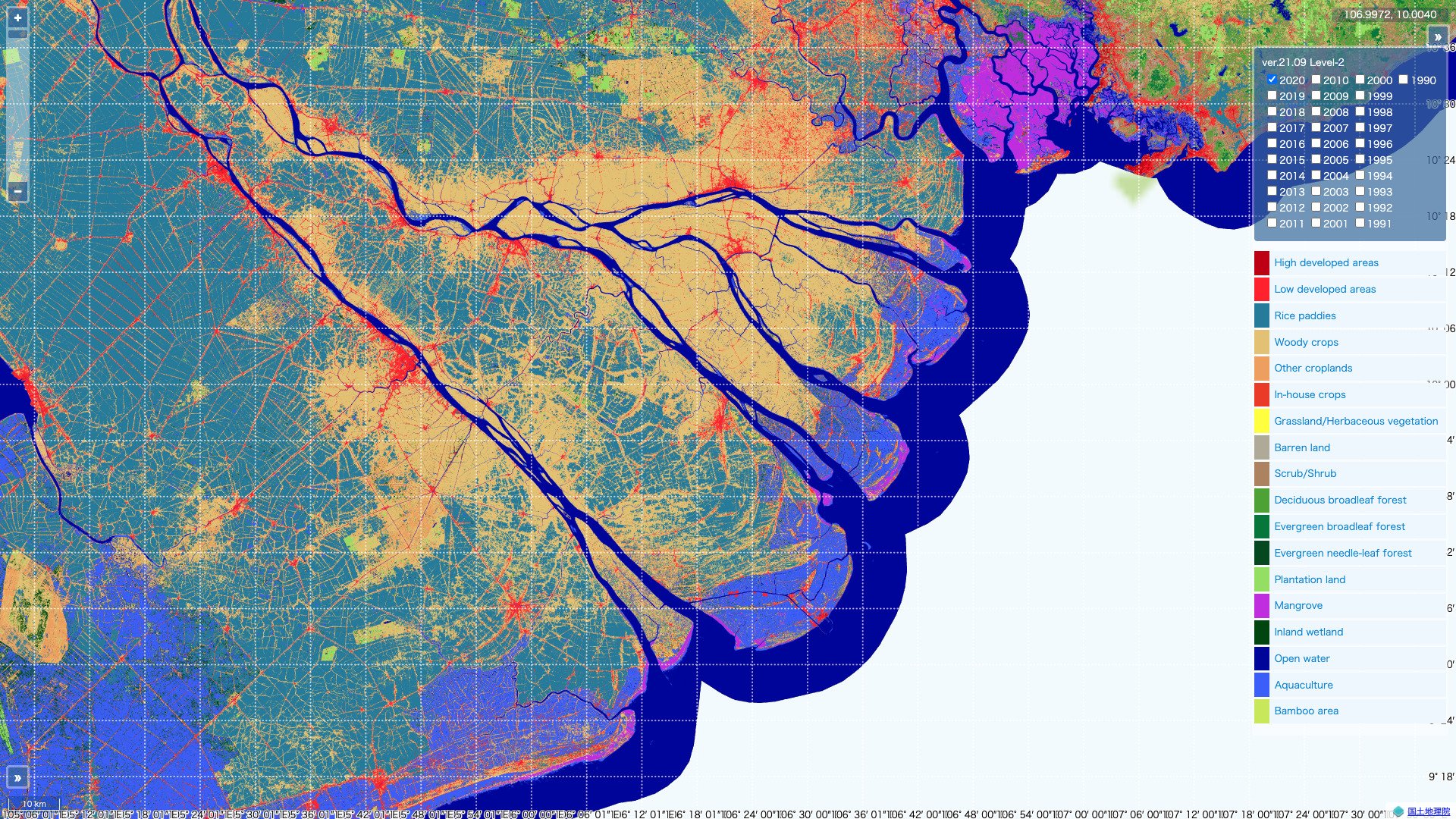

衛星データ解析により算出した土地被覆分類による土地利用変化の確認例

クレジット:JAXA

https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/a/jp/dataset/lulc_j.htm

■人工衛星データが「インパクト評価」に役立つ理由

――確かに、昨今は「データの時代」といわれて様々なデータが取得しやすくなってきていますが、具体的にはどのようなところに可能性を感じていらっしゃいますか?

石本:広範囲に自然環境や社会の状況を把握できるという意味で、人工衛星のデータは非常に有用性が高いと思っています。一般的にはスマートフォンやウェアラブルデバイスなどからも行動データを取得していますが、デバイスを持っている人のデータしか取れないため統計分布に偏りが生じる可能性があります。その点、人工衛星のデータは漏れなく把握できますし、無償で使えるものも増えているのでコスト的にも優しいですね。

――人工衛星のデータは、具体的にどう「インパクト評価」で使っているのでしょうか。

石本:たとえばランドサット(※)という無償の衛星データは、約50年間と長期間にわたります。「インパクト評価」は、目的となる政策が行われる前後の一貫したデータが必要となるので、非常に便利です。たとえば対象地域の植生の状況を比較したり、田畑など農作物の栽培面積を比べたりできます。

※ランドサット:アメリカ航空宇宙局(NASA)が打ち上げている地球観測衛星。1972年に第1号が約50年、現在は7/8/9号が運用中。資源探査、植生調査、気象観測、精密地球図作成などのための資料を収集している。4号からは高分解能センサーを搭載し、観測データが多様化している。

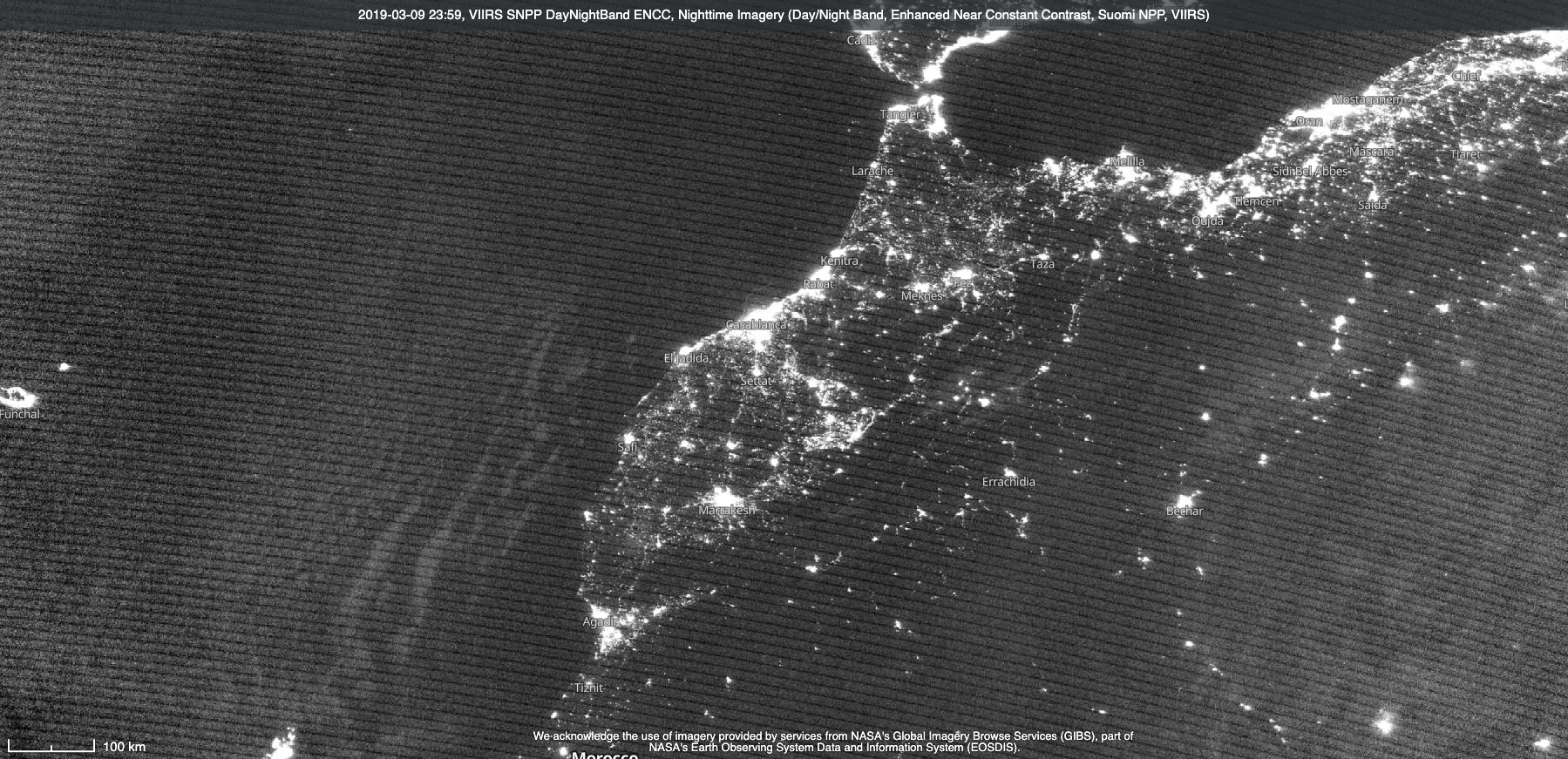

また、一見関係のなさそうな情報から社会経済の活性化状況を類推することもできます。たとえば最近よく使われているのが「夜間光」です。さまざまな研究が進められる中で、「夜間光」がその地域の経済活動状況と相関性が高く、GDP値が推計できることもわかってきています。最近だと、屋根の素材などから地域の貧困率を推定するといったことも試みられています。そうやってデータからさまざまな事実を読み取れる可能性が広がってきています。

モロッコ周辺の夜間光の例

――ある種、人工衛星データが「インパクト評価」を洗練させるのに役立っているように感じました。今後、人工衛星データに期待するところはありますか?

石本:現状、無償の衛星データでも20年前に比べればかなり写真の解像度は高くなっていますが、有償レベルの衛星データの解像度まで引き上げられると、評価できることも広がっていくのではないかと感じています。他のセンサから取得したデータと組み合わせて今までできなかった評価も可能になるかもしれません。

青柳:最近は機械学習の技術を用いてGoogleのストリートビューから地域の所得水準を把握しようということもなされていますが、360度カメラが入れる場所でなければ無理なのです。私達が強い関心を寄せている発展途上国では、そのようなデータが十分に蓄積されていません。そういう意味では、衛星データで立体的な高解像度情報が入手できれば、コスト面も含めてブレークスルーが来るのかなという期待をしています。

JICAがカンボジアの田舎で水力発電! 電気はどこまで届いた?衛星で見たらスゴいことになっていた

アマゾンの違法伐採をぞくぞく発見!77カ国の森林を守るJICAの衛星システムがすごかった

まとめ

すでに技術的には、人工衛星で3Dデータの入手が可能になっていて、精度も上がってきますので、近いうちにイノベーションが起きる可能性は十分にあります。継続的に同じ地域の写真を撮影できる点でも、長いスパンでの評価が必要な政策との親和性は高いと思いますので、より良い世界の実現につながりやすくなるのではと思いました。

衛星データを用いた政策評価は世界中で今後広まっていくことを感じることができたインタビューでした。