中須賀教授とJICAに聞く、アフリカの宇宙開発の今と日本ができること

2025年4月20日、エジプトの首都カイロでアフリカ宇宙庁(AfSA)が正式に発足。「New Space Africa Conference 2025」に参加された東京大学の中須賀真一教授とJICAのガバナンス・平和構築部STI・DX 室の小川 智広さん、安藤亥二郎さんに、アフリカの宇宙開発の今と日本の連携可能性を伺いました。

2025年4月20日、エジプトの首都カイロでアフリカ宇宙庁(AfSA)が正式に発足しました。地域をまとめた宇宙機関が発足したのはESAに続いて2例目となります。

近年、アフリカは各国が宇宙機関を立ち上げ、地球観測衛星の活用や宇宙機用のコンポーネント開発といった宇宙開発が加速し、Starlinkの導入数も加速するなど、宇宙技術の導入がどんどん進んでいます。

今回、2025年4月21~24日の4日間かけて行われた「New Space Africa Conference 2025」に参加された東京大学の中須賀真一教授とJICA(Japan International Cooperation Agency:国際協力機構)のガバナンス・平和構築部STI・DX 室の小川 智広さん、安藤亥二郎さんに、アフリカの宇宙開発の今と日本の連携可能性を伺いました。

(1)「アフリカの多くの国が宇宙開発に力を入れている」アフリカの宇宙カンファレンスで見た盛り上がり

宙畑:まずは中須賀先生が「New Space in Africa」に参加されて感じた、アフリカにおける宇宙開発の盛り上がりについて教えていただけますか?

中須賀:まず、アフリカの大きなトピックはアフリカ宇宙庁(African Space Agency:AfSA)が設立されたことです。もともとアフリカの各国でJAXAのような宇宙機関が設立されていましたが、「New Space in Africa」が開催されたエジプトのカイロに本部をおき、アフリカ全体の宇宙技術開発を調整するための地域統合型の宇宙機関が誕生しました。

宙畑:ヨーロッパではESAのような各国が連携した地域をまとめた宇宙機関がありますが、アジア宇宙機関や北アメリカ宇宙機関のようなものはまだありませんね。

中須賀:そうですね、アジアは先を越されてしまいました。

また、実際に様々な国の方の話を聞いてるとアフリカ宇宙庁への期待は非常に高かったですね。アフリカ宇宙庁が全体を取りまとめ、良い政策を実行し、アフリカ全体で宇宙を使っていけるという雰囲気が高まっていることを実感しました。

宙畑:アフリカ宇宙庁の本部がエジプトに置かれているというのは、エジプトにおける宇宙開発が盛り上がっているということなのでしょうか?

中須賀:アフリカでは、エジプトと南アフリカ共和国(以下、南アフリカ)の2か国が非常に力強く宇宙開発を進めています。

まず、エジプトは、すごい勢いでアフリカのモノづくり側の拠点になろうと活動しており、その意図が非常に強くうかがえました。例えば、現在は静止衛星や地球観測衛星を他国から購入していますが、モノづくりのワークショップを積極的に行ったり、モノづくりの施設を自分たちで用意したりしています。

試験設備については、様々な試験機材を中国からもらって、自分たちで衛星開発できるような世界を作っていこうとしています。ちなみに、様々な試験設備に中国のロゴが入っていましたね。

宙畑:南アフリカはいかがでしょうか?

中須賀:南アフリカは、アフリカ初の国産衛星“SUNSAT”を設計・製造したステレンボッシュ大学を起点に多くのベンチャーが生まれています。

また、注目すべきは、6U(10cm×20cm×30cm)といった超小型衛星用のスターセンサー、リアクションホイール、カメラ、マグネティックトルカといった、日本の企業も購入するような、安くて良いコンポーネント(部品)をすでにたくさん売り出しているということです。

【南アフリカの部品・コンポーネント企業例】

・Simera Sense(光学系)

・CubeSpace(姿勢制御系コンポ)

・New Space Systems(機器一般)

2024年11月に南アフリカで行われたUNISEC Globalのイベントの際に、すでに300や500というオーダーでコンポーネントを販売していました。 現時点で日本にそれだけの超小型衛星用のコンポーネントを売ってる企業は残念ながらありません。

彼らはコンポーネントメーカーを目指し、関係性の強い国の大学機関からお客様を紹介いただきながら世界中に商品を売り込んでいます。その数が多いため宇宙実証もどんどん進み、品質も安定化してきてさらに売れるという非常に良いループが生まれています。

宙畑:南アフリカでは世界中が使いたいと思うコンポーネントが今後も生産され続け、エジプトでは衛星作りの拠点となろうとしている。そして、各国がまとまって宇宙開発に取り組む宇宙庁が正式に発足したのが2025年ということですね。

中須賀:そこはすごくポテンシャルを感じましたね。南アフリカのコンポーネントは大きいものではなく超小型衛星用のものですが、それくらいの衛星開発がエジプトを中心にさらに加速するというのは非常にあり得る未来だと思います。

(2)アフリカが宇宙に注目する3つの背景

宙畑:アフリカ宇宙庁ができたことで、各国がさらに宇宙開発が進むことを期待しているとのお話でしたが、そもそもアフリカが宇宙に興味を持ち始めた要因はなんだったのでしょうか?

中須賀:大きく3つの要因があるとおもいます。

ひとつは、ITの浸透です。今やアフリカは、全員が農業を行って物々交換をするという時代から、携帯電話をベースにしてお金のやり取りに現金を使わない時代になっています。宇宙とITは非常に親和性が高く、ある種自然に使えるようになり、宇宙開発の進展が便利な世界を作るということを理解しやすい状況になっています。

ふたつめは、世界中で起こっているNew Spaceを中心とした宇宙の変革です。国が大きなお金をかけてやらなければならないものだった宇宙開発が、小型衛星の登場により最初の敷居が大きく下がりました。

宙畑:東京大学・東京工業大学(現:東京科学大学)が世界初のCubeSat(10cm四方、重さ1Kg程度の小さな人工衛星)を打ち上げたのが2003年のことでしたね。

中須賀:そうですね。小さなお金でも、少なくとも衛星を持つことができるようになってきたことがやはり非常に大きく、世界各国が日本に続いて小型衛星を打ち上げるトレンドが生まれました。そして、アフリカもそのフェーズになってきています。

そして、最後のみっつめは、宇宙開発が生活を豊かにするということがアフリカの方にとっても見えてきたということだと思います。

宙畑:これまで宙畑では、Starlinkのサービスが始まる前に潜在ユーザーが30億人いるという話題でアフリカを取り上げたり、衛星データを地図が整備されてない国における土地利用把握のために世界銀行の方が利用しているということを紹介していました。

SpaceXが世界中にインターネットを届けるStarlink(スターリンク)とは!? 通信速度や市場規模まで徹底解説

データがない世界地図の空白地帯にデータサイエンティストが色をつける。世界銀行の仕事に衛星データが活用されているワケ

中須賀:まさに、Starlinkの影響は非常に大きいと思います。 通信衛星がなくてもStarlinkと電気があれば世界中のどこでも、インターネットに繋がるという世界になりました。

また、地球観測のデータもかなり広がっています。宇宙ベンチャーがどんどん衛星画像を提供してることに加えて、コペルニクスのような大きな衛星プログラムによって、各国が自国の変化を把握しています。

宙畑メモ コペルニクス(Copernicus)

EUの宇宙計画における地球観測プログラム。Sentinelと名のついた複数の衛星を開発・運用しています。また、商用・非商用、国内外問わず、誰でも無料で衛星データの利用が可能。

また、災害が起きた際の状況把握や農林水産業のモニタリング、違法船の監視などにもどんどん使っていこうとしています。元々持っていたニーズが衛星データで解決できそうで、さらには、値段もお手ごろになってきたということが非常に大きいですね。

宙畑:日本ではインターネット環境ひとつとっても地上の基地局が整備されており、そこまで不自由を感じることがなく、天気予報においても非常に精度の高いサービスを受けることができています。

その点、日本に住む人は地上インフラに恵まれているがゆえに、宇宙技術の恩恵を強く感じる機会が少ないかもしれませんが、アフリカの場合は地上インフラがこれから整備されていくという段階だからこそ、より一層宇宙技術の恩恵を強く感じられているかもしれませんね。

(3)アフリカが進める宇宙開発と日本の関わり方

宙畑:すでにアフリカにおける宇宙開発が非常に盛り上がっており、今後さらに宇宙技術の利用も進むのだとよく分かりました。

その上で、日本との連携はこれまでどのようなものがあり、これからどのような関係になることが理想的なのでしょうか?

中須賀:まず、日本とアフリカとのこれまでの関係について、私も関わっていたのはルワンダです。2019年には東京大学、アークエッジ・スペース、ルワンダ政府関係機関が共同で開発した3Uの超小型衛星「RWASAT-1」を打ち上げました。その頃からルワンダから多くの学生が日本に来て、東大でも教えていました。

中須賀:他にも、UNISEC-Globalは、宇宙開発を始めようとしている途上国の人々に対して、HEPTA-SATやCanSatといった基礎技術のトレーニングの場を提供しています。また、超小型衛星国際ミッションアイデアコンテストを通じて、衛星のミッションアイデアを考え、設計する機会の提供も行っています。年に一度のミーティングでは、各国が互いの進捗を確認し合い、良い意味でのライバル心を煽ることで、さらなる発展を促しています。現在71カ国・地域がメンバーとなっており、日本が兄貴分として多くのことを教えることに貢献してきたと思います。

また、九州工業大学が中心となり、様々な国の最初の衛星として1U衛星を共同で開発するBIRDSプログラムもあります。すでに20数カ国が参加し、九州工業大学は世界で最も多くの小型・超小型衛星を運用する大学となりました。

しかし、これらのプログラムが1U衛星の段階で終わってしまうのは非常にもったいない。その後、各国にとって役に立つ衛星を開発し、さらに社会問題解決まで貢献することで、宇宙がその国の大きなプログラムになるでしょう。最初の一歩で終わるのではなく、その後の発展まで日本が強くかかわることが重要です。

宙畑:「New Space Africa Conference 2025」に関する中須賀先生のレポートを拝読させていただき、「技術シーズはあるけどその利用ニーズがない日本と、技術はこれからだけどすごくニーズがあるアフリカ」という言葉が非常に印象的でした。アフリカでこれから衛星開発を学びたい国にとって、日本と共同で衛星開発を行うというのは今後も加速する連携の形かもしれませんね。

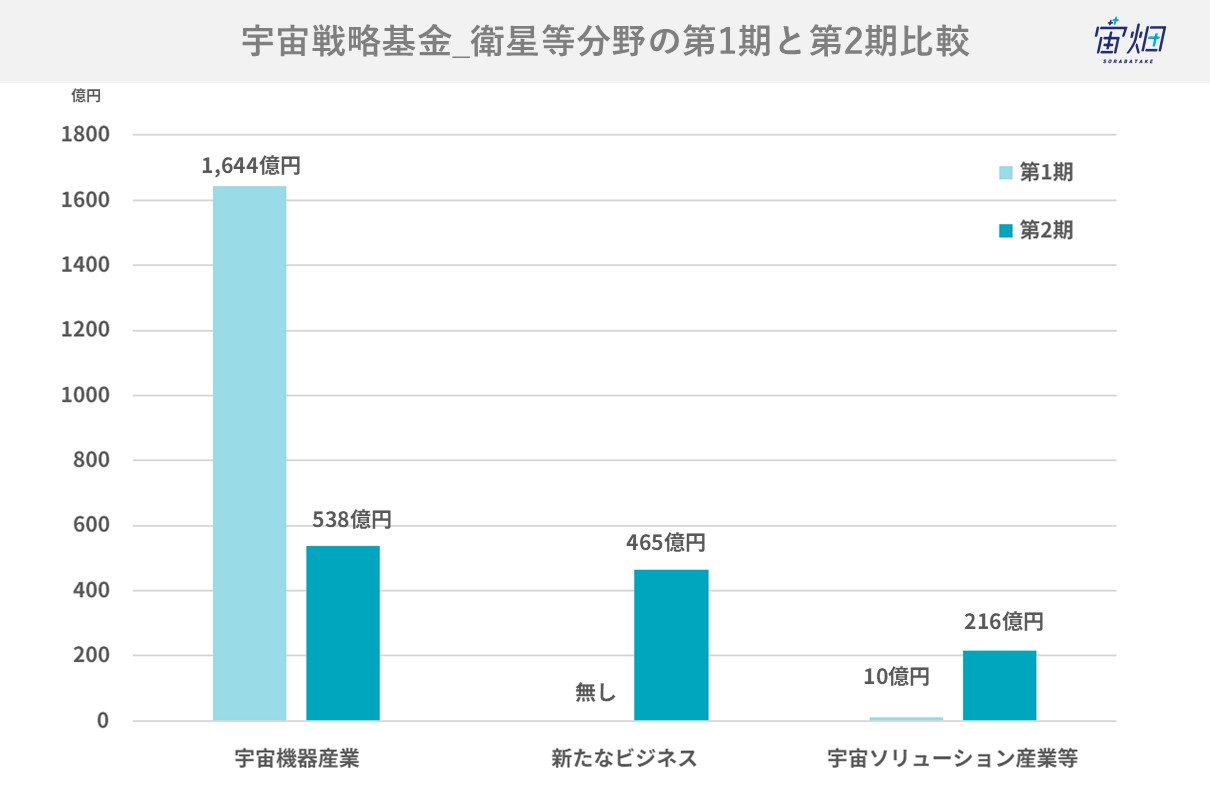

中須賀:また、宇宙戦略基金の第2期では、モノづくりだけでなく、データ利用や宇宙利用に関する項目が非常に増えました。

宇宙産業に関する政府支援プログラムと予算の割り当てまとめ~宇宙戦略基金、SBIR、スターダスト、Kプログラム~

中須賀:戦略基金を活用して各国と連携し、日本の衛星画像が売れる仕組みを構築することも非常に重要です。その点、アフリカのような「利用」が特に重要な国々において、大きな産業展開に繋がる可能性を秘めています。

また、日本の衛星企業が直接現地政府に画像を販売するのではなく、現地に地球観測画像を利用できる会社を設立することもあり得るでしょう。

最終的には、その現地企業が各国にとって重要な産業となり、政府からの支援(アンカーテナンシー的な購入など)を受けられるようになれば、日本の企業もそこを通じて展開できます。このような仕組みを、戦略基金の中でうまく作れると非常に良いと思います。

宙畑メモ アンカーテナンシー

アンカーテナンシーとは、民間の産業活動において政府が一定の調達を補償することにより、産業基盤の安定等を図ることです。

※定義は、文部科学省の用語集から引用

宙畑:実証だけで終わらずに、しっかりと次に繋がっていく仕組みをつくるということですね。

中須賀:実証だけやって、これ使ってくださいと言うだけでは、何も起こりません。アフリカ各国で継続してこれをビジネスとして、あるいは社会問題の解決にいたるような仕組み作りまで共同で進めることが重要です。

宙畑:具体的にどのような産業が宇宙利用によってアフリカでより盛り上がると思われますか?

中須賀:ひとつは、農業です。また、衛星技術だけでなく、日本の農業技術と組み合わせて提供することで、収量を大幅に増やしたり、新たな作物を導入できる可能性があります。

広大な農地で人の見回りでは十分に管理できない状況で、宇宙技術を前提とした農業のやり方を導入し、測位衛星を使った農機による農業や、自動走行車での作物運搬、リモートセンシングによる農地監視などを進めることができます。そうしてできた作物を日本に輸出することによって食料安全保障という観点でも非常に安定した状態を構築することができます。

このように、宇宙技術だけをアピールするのではなく、他の産業とパッケージにして売り出すことが非常に重要だと考えています。

宙畑:ありがとうございます。現地に日本との強いつながりを持つ企業が増えることで、各国の宇宙産業の発展に、さらに日本が貢献できるというお話がありました。そのような企業が増えるような施策としてはどのようなものが考えられますか?

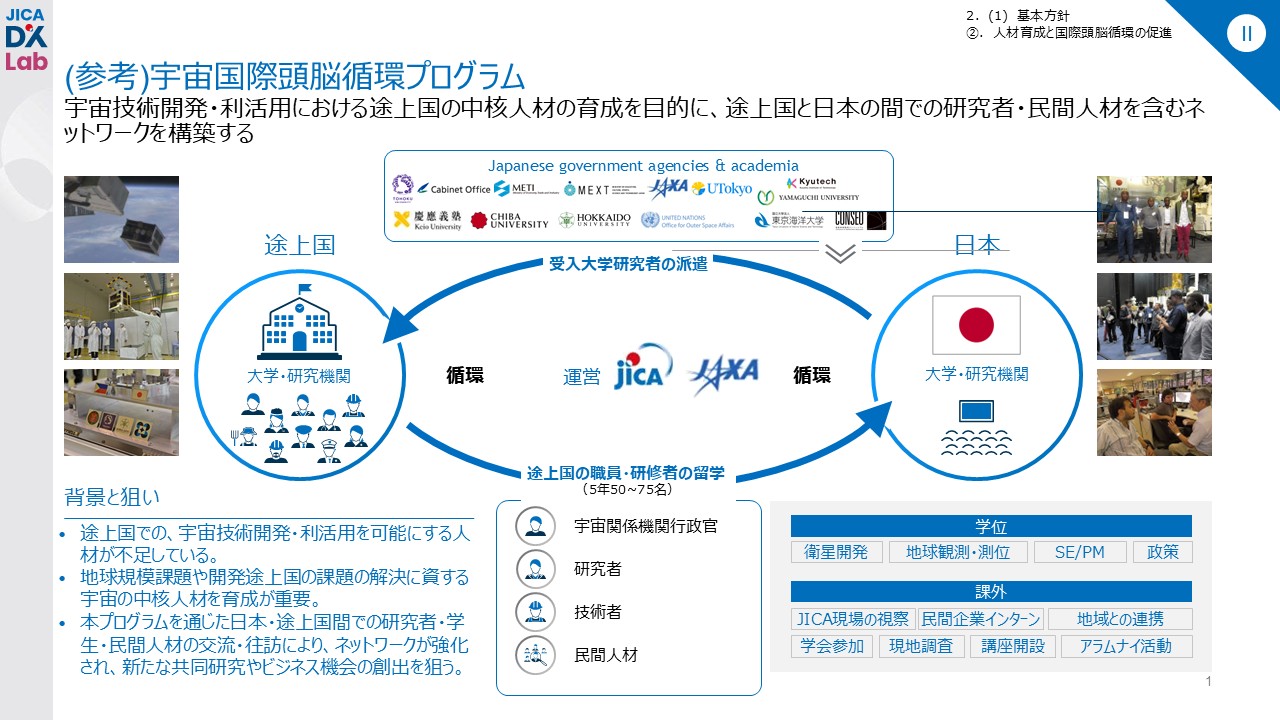

中須賀:例えば、JICAが行っている宇宙国際頭脳循環プログラムは非常に活用できると思います。

宙畑メモ 宇宙国際頭脳循環プログラム

ASEAN以外の国々を含めた宇宙行政、衛星開発や衛星データ利活用を担う中核人材とフィールドサイエンティストを育成するプラットフォーム。各国と日本の宇宙関連企業とのネットワークが強化できるよう、民間企業訪問、交流会、インターンプログラムも導入されています。

JICAは2014年にJAXAと連携協定を結び、人材育成を通じて日本とASEANの宇宙機関、大学、民間企業との人的・組織的な宇宙技術活用ネットワーク(JJ-NeST)を強化してきており、それが拡大して構築されたのが「宇宙国際頭脳循環プラットフォーム」です。

https://www.jica.go.jp/about/dx/six_pillars/pillar_6/

中須賀:このプログラムを通じて日本に来てもらった人の中から、宇宙利用に興味を持つ方がいれば、日本のベンチャー企業などでインターンシップを経験し、リモートセンシングの技術だけでなく、ビジネスの進め方も学んでもらうことができます。

そして、彼らが自国に戻った際に、現地でベンチャー企業を立ち上げてくれるという流れです。この場合、ベンチャーを立ち上げた方は自国に戻った後も日本と良い連携を築くことができるため、非常に有効な施策だと思います。

宙畑:これまで中須賀先生が教えてこられた学生のなかには、すでに海外で活躍されている方も多いのではないでしょうか?

中須賀:そうですね。例えば、タイでは、私の教え子が博士号を取得して帰国後、大学で衛星開発を始め、現地の政府では彼の意見が重要視されるまでになっているようで、日本との連携の橋渡し役を担ってくれています。

フィリピンでも、JICAのJJ-NeSTプログラムでわたしのもとにきた学生の一人がフィリピン宇宙庁と良い関係を築いており、同様の連携が期待されます。このように、日本で学んだ留学生が帰国後、その国の中心的な存在となり、日本との良好な連携を築くことができています。

(4)宇宙技術の政府開発援助は日本、世界にとってどのような意義があるのか

宙畑:ここまで、中須賀先生にアフリカにおける宇宙開発・宇宙利用の今と展望を伺いました。ここからはJICAの小川さんにもお話を伺いたいと思います。まず、JICAが行う宇宙技術の政府開発援助(ODA)の価値について、伺いたいと思います。ODAは、日本にとって、世界にとってどのような意義があるものなのでしょうか?

まずは世界にとっての意義を教えてください。

小川:世界にとっては「宇宙技術を通じた国際協力」「開発途上国を置いていかない」「全世界の被害の総量を少なくする」という3点です。

まず、「宇宙技術を通じた国際協力」について、宇宙技術は冷戦が終結したころから国際協力が前提のものとなってきています。宇宙技術をアジア、アフリカ、中南米等に広めていくことで、衛星の共同開発を行う国々がさらに増えるようになるなど、宇宙技術を通じて国際協力が世界的に進む一助になるという意義があると思います。

また、「開発途上国を置いていかない」というのは、例えば宇宙ゴミの問題です。低軌道衛星を先進国が大量に打ち上げている昨今、国際的に宇宙ゴミの法整備は追いついていません。

このような話題にも開発途上国が今からしっかり議論に参加できるようにするというのもJICAの役割の一つだと思っていますし、議論に参加できるための各国に衛星技術を持ってもらいたいと考えています。

最後の「全世界の被害の総量を少なくする」は、地球規模課題の解決に宇宙技術が寄与できるという考えからです。衛星データでGHG(温室効果ガス)の排出量がどれぐらいあるかが確認できますし、急激な都市開発による地盤沈下の特定もできます。また、自然災害の激甚化に対しても宇宙技術の適用が期待され、すでに社会実装も進んでいます。

宙畑:日本にとってという観点ではいかがでしょうか?

小川:日本にとっては「日本企業の海外展開」「日本に所属する研究者の海外フィールドワークや国際会議参加等の機会の提供」の2つの意味があると思います。

日本企業の海外展開について、衛星データを活用した各国の課題解決についても、現地の課題を持つ方との連携や、現地パートナーを見つけるということも可能で、さらには、各国政府の中枢に対してアプローチが可能です。

例えば、各国の宇宙庁との連携についてもそれぞれの長官の方と直接お話できる機会があり、すでに様々なプロジェクトや日本での研修を行っています。日本の宇宙企業ではアクセルスペースやシンスペクティブの衛星データを購入して使用し、衛星データプラットフォームのTellusの利用トライアルも行っています。

また、日本の研究者にとって海外での研究フィールドは非常に貴重です。ODAを通して科学的な新しい発見を相手国の方たちと一緒に発見できるというのも大きなメリットで、特にアカデミアの先生方からは海外で研究したいというお話を伺っています。

(5)衛星データから始まったJICA宇宙の接点と展望

宙畑:宇宙技術の政府開発援助が非常に複合的なメリットがあるのだということを教えていただきました。では、JICAにおける宇宙との最初の接点は何だったのでしょうか?

小川:2000年代後半ごろから、ALOS(だいち)の画像をJICAの森林事業で使用したことが、JICAと宇宙の最初の接点だと聞いています。

宙畑:以前、宙畑でもお話を伺ったブラジルの森林破壊監視ですね。今や「JJ-FAST(JICA-JAXA熱帯林早期警戒システム)」となって、今もなお監視が続いています。

小川:そうですね。そして、森林破壊の監視だけでなく、JICAは農業、都市開発、保健、水道……など多岐に亘る事業をJICAは行っており、それぞれの案件に衛星データをどんどん使っていこうという流れの中、2014年にはJAXAと協定を結び、より一層宇宙技術を使おうという機運が高まりました。

【協定から10年を記念した特別インタビュー】

・【JICA×JAXA連携10年】深刻化する地球規模課題の解決に向け、共に進む

宙畑:最初の宇宙の接点は衛星データなのですね。

小川:やはり、JICAのミッションが「人間の安全保障」で、そのミッション達成に資するのが地球規模課題解決や開発途上国の課題解決で、その解決手段の一つとして自然といきついたのが衛星データだったということだと思います。

また、JICAでは2025年7月に「JICA 宇宙分野協力方針」を新たに公表しました。そこでも、これからいかに衛星データを利用していけるかという点を重視し、衛星データの利活用(ダウンストリーム)の観点が重要であるということを改めて強調しています。

宙畑:ありがとうございます。一方で、宇宙国際頭脳循環プログラムといった、途上国政府の宇宙分野従事者が宇宙技術や法政策を学ぶ機会の提供を主としたプログラムもあります。こういったプログラムはどのようにして立ち上がったのでしょうか?

小川:途上国の人材育成プログラムは2019年よりJAXAと宇宙技術活用ネットワーク構想(JJ-NeST) にて実施してきました。その後、途上国から急激に高まる人材育成ニーズや2023年に改定された宇宙基本計画内における「JICA」の記載を受けて、より多くの人材受入の必要性や宇宙分野における政府方針とのアライアンスをとり、効果的な連携を行う必要性を強く認識したことが背景にあります。

【宇宙機器・ソリューションビジネスの海外展開強化】

国内市場のみでは宇宙ビジネスの市場規模が限定されるところ、海外展開に向けて、官民一体となった取組を強化していく。また、宇宙機器や衛星の輸出に止まらず、宇宙を利用したソリューションビジネスの海外のパートナーとの共創を支援することで、市場が拡大し、機器開発・製造へと資金が巡る循環を作っていく。その際、アジアを含めた新興国において宇宙の利活用に向けた機運が高まる中、東南アジア・オセアニア・中東等を重点地域として協力関係を深化させていく。具体的には、アジア・太平洋地域宇宙機関会議(APRSAF)や二国間対話等の国際的枠組み、さらには産業界における国際的なイベントやワークショップ等を有効活用することによって、民間事業者の海外展開を支援していく。

また、重点国には大使館、国際協力機構(JICA)、JAXA、日本貿易振興機構(JETRO)、UNISEC(大学宇宙工学コンソーシアム)-GLOBAL、専門家等と連携して現地ネットワークを整備し、現地の政府機関、宇宙機関、企業、潜在ユーザー等とともに衛星データ利用ソリューションを共創するための取組を総合的に実施していく。

宇宙基本計画より引用

その後、JICAも宇宙分野の協力を強化し、政府機関との連携を強化するため、有識者や政府機関に参加を募る形で2023年12月頃に準備委員会を設立し、2025年5月に運営委員会を設立しました。この委員会の委員長を中須賀先生にお願いしています。

ちなみに先ほど中須賀先生のお話に上がったフィリピンの方は、2019年から2024年までJJ-NeSTを通じて、中須賀先生に教わった第1期生です。

宙畑:すでにいくつかの良い事例を教えていただきましたが、より具体的にJICAの取り組みを理解するため、これは非常に理想的だという事例を教えていただけますか?

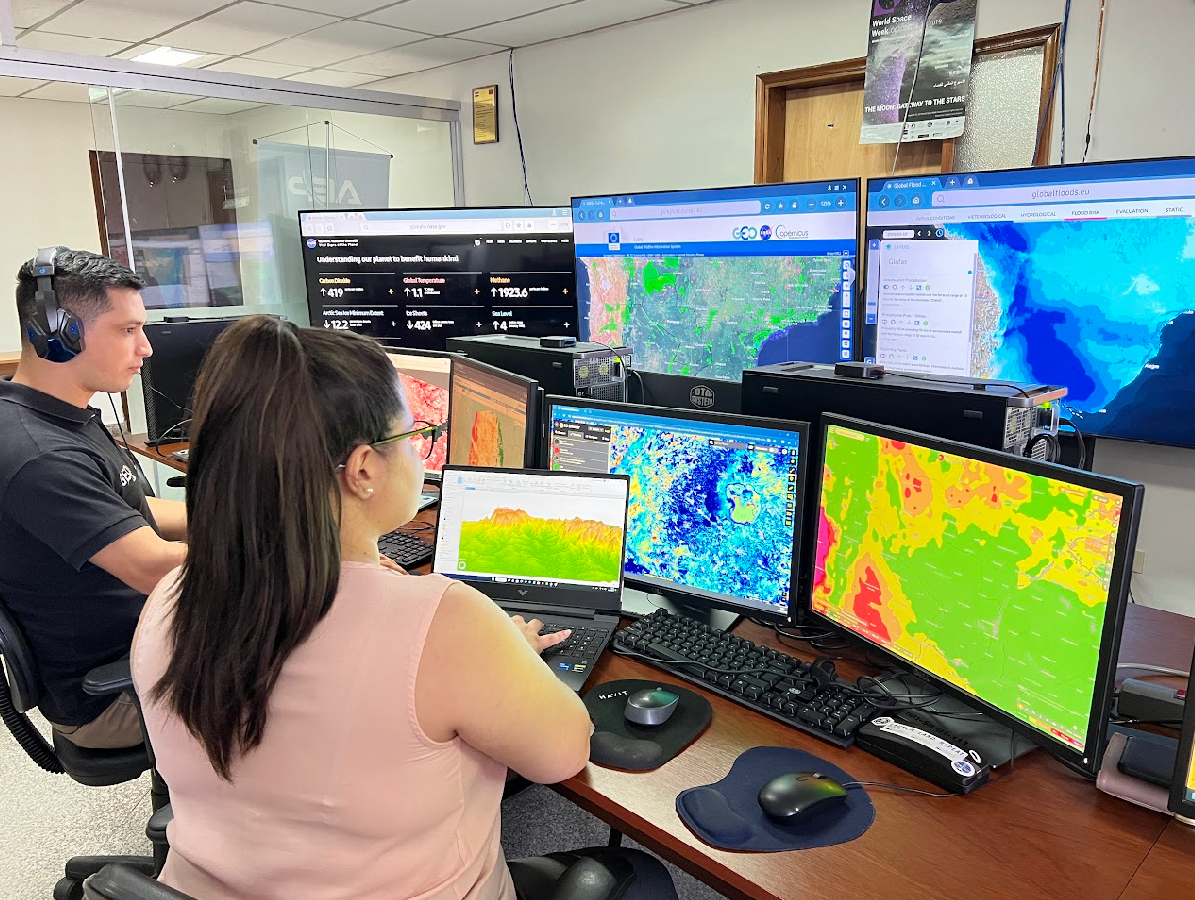

小川:はい、パラグアイ宇宙庁との取り組みが良い例だと思います。このパラグアイ宇宙庁とは技術協力プロジェクトを行っており、アップストリーム(衛星開発)とダウンストリーム(衛星データ利用)の両面で協力を行っていますが、特に力を入れているのはダウンストリームです。

このプロジェクトでは、パラグアイ国内で宇宙庁が中心となり、衛星データの利用を促進し、様々な省庁が横断して連携し、データ利用を広げることを目指しています。

例えば、パイロットプロジェクトとして、防災マップの作成を進めているほか、農業においても農業生産量を上げていくための一つとして、パラグアイの主要農産品である大豆の生育状況のモニタリングを行いました。農業については、パラグアイは大規模農業が多く、広域にモニタリングができる衛星データとの親和性が非常に高いです。

小川:パラグアイ宇宙庁が日本でいう農林水産省や国土交通省といったユーザー省庁(衛星データを使う省庁)とワーキンググループを作り、先程のパイロットプロジェクトを立ち上げています。

宙畑:アップストリームについてはいかがでしょうか?

小川:九州工業大学にお願いして、半年間で2・3名をパラグアイから受け入れていただき、小型衛星開発を学ぶ機会やパラグアイの小型衛星の試験トレーニングを対応いただきました。その他、プロジェクト外ですが、パラグアイ宇宙庁にはJICAの人材育成プログラムやパラグアイ独自の奨学金を用いて修士号や博士号を取得した、また現在取得中の方が多くいらっしゃいます。

小川:その結果、パラグアイ宇宙庁の衛星開発部門は十数名しかいないのですが、そのうち5名が九工大出身なのです。

日本のことをよく知る方々が現地にいらっしゃるので、すごくやり取りがしやすいですし、人材育成と絡めた様々なプロジェクトを実現できています。さらには、2024年に当時の岸田首相が現地に訪問された際、パラグアイ宇宙庁とJICAとJAXAでMoU(Memorandum of understanding:基本合意書)を締結し、日パラグアイ宇宙協力プログラムの立ち上げについて言及頂きました。

宙畑:非常に理想的なプロジェクトですね。そこからパラグアイ発宇宙ベンチャーが生まれて、日本の宇宙企業とのコラボレーションが生まれる未来はすぐ近くまで来ているような気がしました。

(6)衛星データが解決手段となり得るアフリカの課題

宙畑:では、様々な国を知るJICAの方から見て、アフリカは他の地域と比較してニーズがあるのでしょうか?

小川:東南アジアや南米と同様に、農業や防災は、アフリカでも衛星が活用できる主要な分野だと思います。治安上の理由や病気リスク等から人が立ち入れない地域が多いため、そのような場所の状況確認にも衛星データが非常に役立ちます。アフリカは東南アジアや南米に比べ、地上のインフラが整っていない地域が大きいので、衛星データの利用は地上の確認や今後の地図作成や都市開発において非常に有用だと思います。

宙畑:日本でも利用が期待される農業や防災、インフラの監視といった活用はもちろんのこと、人が立ち入れない場所や地図が整備されていないという点でも衛星データが活躍する余地は大きそうですね。

ちなみに、日本では衛星データプラットフォームTellusがあることで、政府開発援助がしやすくなったといったポジティブな変化や期待することはありますか?

小川:Tellusさんのような衛星データプラットフォーマーとの連携はJICAとして検討したいと考えています。特にアフリカではコペルニクスプログラムのデータが非常に利用されており、ヨーロッパの影響力が大きいと感じています。一方で、アフリカには各国に根差した衛星データプラットフォームがまだ少ないため、現状でもTellusの活用余地は大きいと感じています。

実際に、JICAでは人材育成事業として、各国の宇宙機関の方を日本に招聘し、Tellusを使っていただくという講義もあります。

宙畑:ありがとうございます。これまでのお話の振り返りになってしまいますが、衛星データ利用がアフリカの各国にとって重要だと実感していただいた先に、自国で衛星を打ち上げようと思う方が増え、日本の衛星開発技術を学びたいと思っていただける方がさらに増えるような好循環が生まれるような流れを作れると非常に理想的ですね。

(7)各国のアフリカ支援の形と海外から見た日本の強み

宙畑:ここまで、日本から見たアフリカや海外との関係性についてお話を伺ってきましたが、他国はアフリカとの関係をどのように築かれているのでしょうか?

中須賀:例えば、中国は基本的には資金面での援助を大きく行っています。エジプトに試験設備を提供したり、お金をドンと出して、それを使って何かやってくださいといったりしています。こまめに手取り足取り何か教えるという感じではありません。

また、ヨーロッパもアフリカ連携に非常に予算を投下しています。フランス語圏ではフランスが強く、南アフリカではイギリスが強いといったように旧宗主国との関係もあります。日本の技術をアフリカに展開するという観点で競合となり得るでしょう。

ただ、ヨーロッパとの関係は非常にドライで、(あくまでもお客様としてのアフリカというお付き合いがメインで)技術移転があまり行われないという声もあります。日本がただのメーカーとお客様という関係だけではなくて、もっと先に繋がる、連続して次に一緒にやりたいと思わせるような、何かを残すような形でのサービスを提供できれば日本とアフリカの関係性はより深まるチャンスがあると思っています。

宙畑:ありがとうございます。では、実際に、各国から日本はどのような国だと思われているのかという点で、小川さんはいかがでしょうか?

小川:技術移転を丁寧にしっかりしてくれる国であるという認識は徐々に生まれていると思います。

例えば、とある開発途上国で、他国の衛星企業を購入して打ち上げていますが、あくまでも商売としての付き合いで技術移転が行われなかったと伺ったことがあります。一方で、日本やJICAの場合は宇宙分野以外もそうですが、ある程度技術移転まで行い、寄り添った協力ができると思います。

安藤:私自身はベトナム、ブータン、タイで技術協力を行いましたが、他国と比較して具体的にどこかは分からないのですが「すごく丁寧だった」と非常に感謝されました。他国から見ると図々しさが足りないとか言われるかもしれませんが、親日家の国を増やすことにつながっていると思います。

宙畑:中須賀先生と小川さん、安藤さん、お三方のお話に共通していたのが、ドライな関係ではなく、丁寧に伴走してくれるパートナーとして日本を認識してもらえるような状況を作ることが重要だということですね。

中須賀先生のお話にもありましたが、現在日本では、宇宙戦略基金も動き、宇宙技術の進化と世界各国への宇宙利用の拡大に予算がついています。

本記事をご覧になった読者の方がアフリカの可能性、そして、JICAの取り組みの最新事情を知り、世界各国とのより良い連携がひとつでも多く生まれることを期待しています。

(8)第9回アフリカ開発会議(TICAD 9)、8/22には宇宙セッションも

2025年8月20日~22日の3日間で、第9回アフリカ開発会議(TICAD 9)が開催されます。

宙畑メモ TICADとは

Tokyo International Conference on African Development(アフリカ開発会議)の略。アフリカの開発をテーマとする国際会議で、1993年以降、日本政府が主導し、国連、国連開発計画(UNDP)、世界銀行及びアフリカ連合委員会(AUC)による共同開催。

8月22日(金)9:30~11:30には「アフリカの変革を加速する宇宙技術」という宇宙セッションも開催される予定です。本記事をご覧いただきアフリカの宇宙開発に興味を持ったという方はぜひご参加ください。

◇事前登録はこちらから

また、8月21日(木)には、中須賀教授が理事長を務められている一般社団法人クロスユーが主催する「『支援』から『共創』へ:衛星データが拓く日アフリカの新しいパートナーシップ」と題したセッションのほか、4つの宇宙関連セッションもあるようです。こちらもぜひご注目ください。