エンタメ界から宇宙へ!田村淳さん発案の衛星放出成功が示す宇宙産業の新時代【宇宙ビジネスニュース】

2025年9月19日、国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟から、5機の超小型衛星が宇宙空間へと放出されました。その中にはタレントの田村淳さんが発案した衛星もありました。その概要と今後への期待をまとめています。

2025年9月19日、国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟 (以下、「きぼう」と表記) から、5機の超小型衛星が宇宙空間へと放出されました。

宙畑メモ:”超小型衛星”とは

重量が数kg~数十kg程度の小さな人工衛星。特に10cm立方を基本単位とする「CubeSat(キューブサット)」が代表的で、1U(10cm×10cm×10cm)、2U(10cm×10cm×20cm)などのサイズがあります。開発費用や期間が従来の大型衛星に比べて大幅に削減できるため、大学や民間企業での利用が広がっています。

今回放出された衛星は、幅広いミッションを有していました。無線技術開発、新規技術実証、衛星保存音声の地上受信、宇宙上での作曲などです。その中にはタレントの田村淳さんが発案した衛星「Atsushi Space Challenge」も含まれています。タレントによる宇宙開発への挑戦として大きな注目を集めています。

(1)多様なミッションを担う5機:放出衛星の全貌

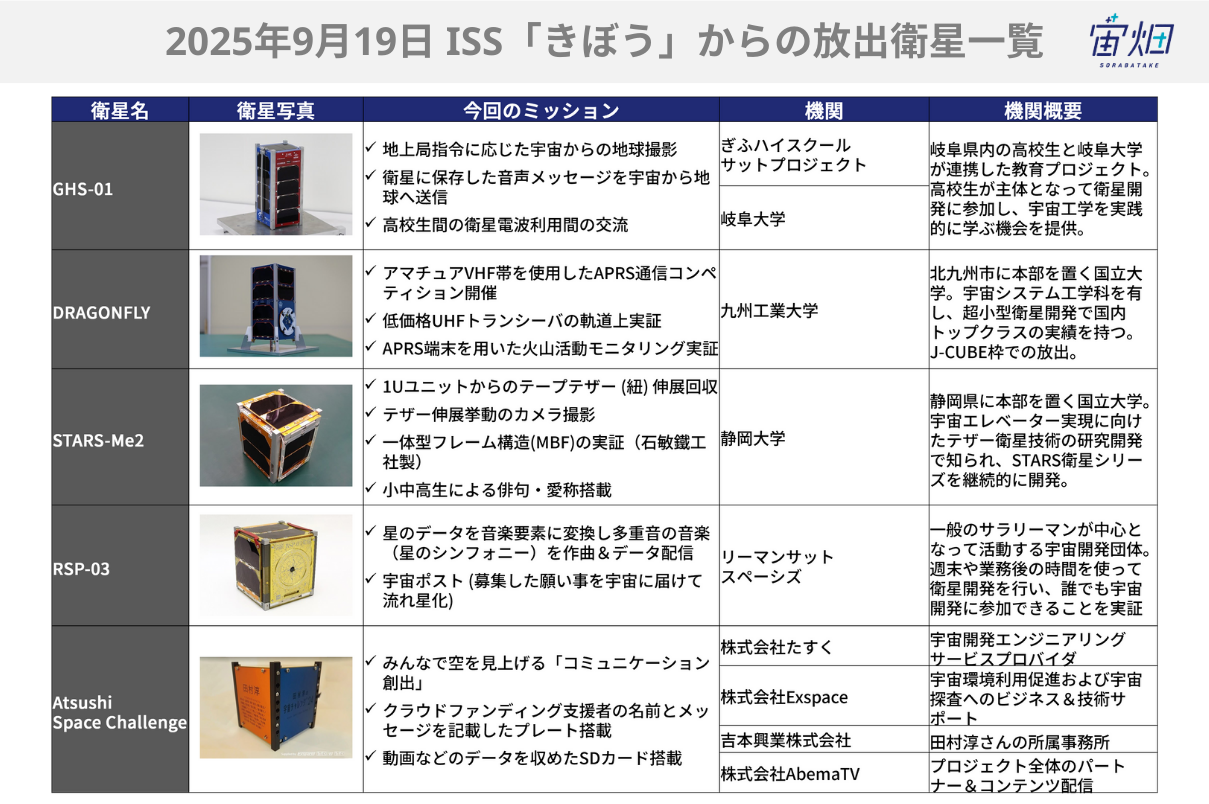

今回放出された5機の超小型衛星のミッション、機関、機関概要を以下でまとめました。

宙畑メモ:”VHF帯”とは

Very High Frequencyの略で、30MHz~300MHzの周波数帯域。アマチュア無線でも使用される周波数帯で、比較的簡易な設備で通信が可能なため、超小型衛星の通信によく使用されています。

宙畑メモ:”APRS”とは

Automatic Packet Reporting Systemの略。位置情報や気象データなどを自動的に送信・中継するアマチュア無線のデジタル通信システムです。世界中のアマチュア無線家が構築したネットワークを利用して、リアルタイムでデータを共有できます。

宙畑メモ:”一体型フレーム構造(MBF)”とは

Mono-Block Frameの略で、石敏鐵工が開発した衛星の構造体を一体成型で製造する技術です。従来の組み立て式に比べて軽量化と高剛性を実現でき、振動や衝撃に対する耐性が向上します。なお、石敏鐵工については下記記事で紹介しているsorano meレポートにて企業紹介がされております。

宙畑メモ:”J-CUBE”とは

JAXAと大学宇宙工学コンソーシアム(UNISEC)の協定プログラム。国内大学に超小型衛星の放出機会を提供しています。大学での宇宙工学教育と人材育成を目的としており、学生が実際の衛星開発を通じて実践的な経験を積むことができます。

参考記事

製造業が宇宙産業に参入するには?参入メリットと事例、参入する際の補助線となる考え方_PR

(2)民間放出サービスの台頭:Space BDと三井物産エアロスペースの役割

今回放出された5機のうち、4機が民間の放出サービスを利用しています。GHS-01、STARS-Me2、RSP-03、Atsushi Space Challengeの4機です。上記からもわかるように、近年、宇宙開発の門戸が大きく開かれています。その背景には、JAXAの戦略的な方針転換がありました。

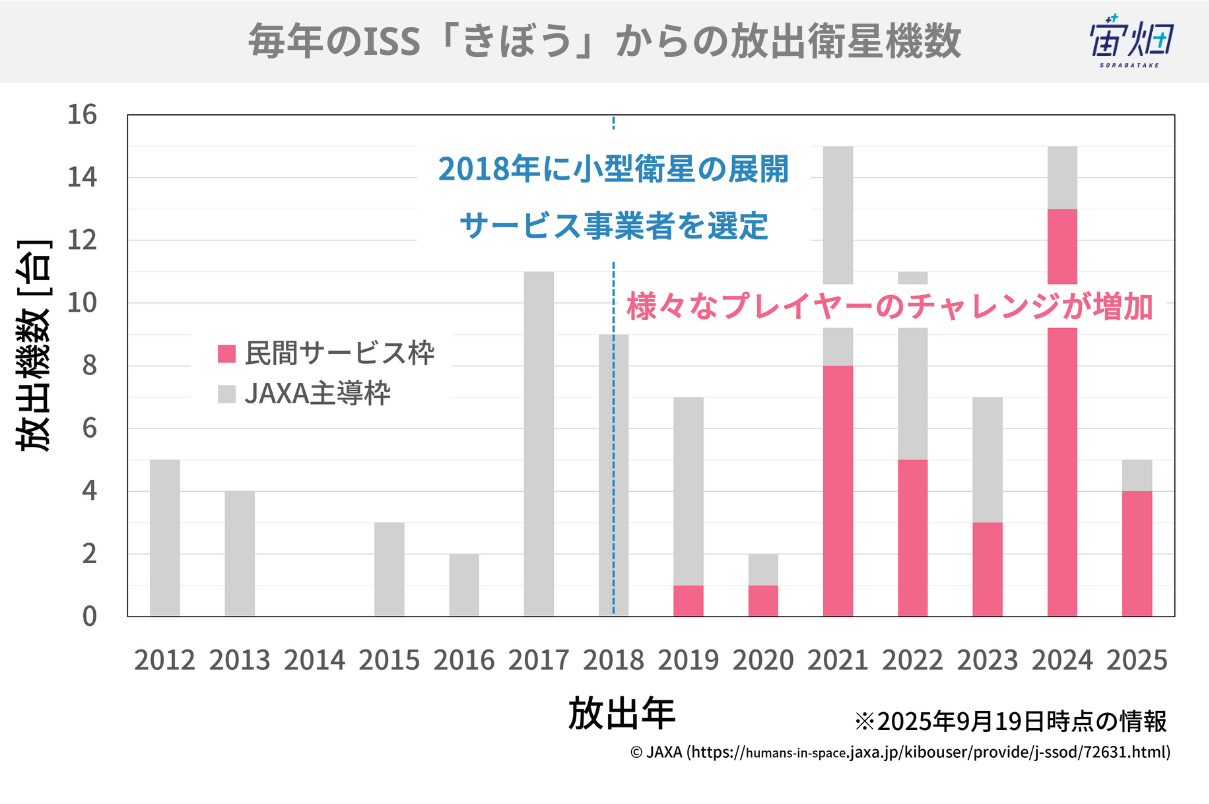

JAXAの戦略的な方針転換を理解するために、毎年のISS「きぼう」からの放出衛星機数をまとめました。

ISS「きぼう」からの衛星放出自体は2012年に開始していますが、2018年まではJAXA主導での放出のみでした。そのため、大学や研究機関による超小型衛星の放出が大半でした。2018年に民間活用の観点でJAXAが超小型衛星放出事業を民間企業に移管しました。

参考記事

ISSの民間開放、成果の第一歩【週刊宇宙ビジネスニュース8/20~8/26】

それにより、2019年以降、民間サービス枠(図中のピンク色)での衛星放出が増加しています。

現在、この民間サービスを提供する事業者はSpace BDと三井物産エアロスペースの2社です。Space BDは、宇宙の商業利用を促進する企業として、衛星の打上げから運用までをトータルでサポートしています。一方、三井物産エアロスペースは、総合商社のネットワークを活かして、宇宙ビジネスへの参入を支援しています。

これら民間サービスの台頭により、超小型衛星開発の門戸が広がりました。従来は大学や研究機関が中心でしたが、一般企業や個人でも挑戦しやすくなりました。民間事業者が複雑な手続きや技術面をサポートしています。宇宙開発の知識がない新たなプレイヤーでも参入できる環境が整いました。2021年以降は、商用サービス枠での放出が全体の半分以上を占めています。2025年には田村淳さんのようなタレントによる挑戦も実現しました。

(3)田村淳さんと宇宙技術のスペシャリストが予感させた新たな時代の到来

民間サービスの充実により実現した象徴的な事例として、タレントである田村淳さんによる「Atsushi Space Challenge」を紹介します。

田村淳さんの宇宙への挑戦「田村淳の宇宙チャレンジ2024」は、2023年8月に始まったプロジェクトです。当初のミッションは「みんなの思いを宇宙に飛ばすこと」。田村淳さんは「思いがあれば、言葉にすれば、夢はきっと叶う」という信念のもと、田村淳さんが実施したアイデアコンテストにて一般の方々の様々な衛星開発のアイデアを集めました。例えば、赤いゲーミング衛星、日本の花火を宇宙で打上げ、宇宙からの景色や音のライブ中継などです。多くの人々から寄せられた夢やアイデアを実現しようと奔走しました。

しかし、プロジェクトは順風満帆ではありませんでした。2023年12月の段階で予算とスケジュールの成立性が危機的状況に陥り、プロジェクト中断となってしまう可能性もありました。

田村淳さんが『救世主』と語るのは、たすく COO兼Exspace CEOの大熊隼人さんです。

たすくは、2020年2月に設立された宇宙機器と宇宙技術を応用したシステムを開発するエンジニアリング会社です。同社は、初めて衛星開発に挑戦する企業や個人に対して、構想段階から打上げまでの全工程をサポートしており、田村淳さんのプロジェクトでは、実際の衛星製造と各種試験の実施を担当しました。

また、大熊さんがCEOを務めるExspaceは、2022年に設立された宇宙環境利用促進および宇宙探査をビジネスと技術の両面からサポートする企業です。大熊さんは、ISS 「きぼう」 の地上管制官としての宇宙実験運用管制業務を経験しており、「きぼう」搭載実験の開発や船内の重力環境解析の経験も持っています。田村淳さんのプロジェクトでは、プロジェクト全体調整およびISS放出に関する調整を担当しました。

大熊さんが取り組んだ最大の課題は、限られた予算内および期間内で衛星を完成させることでした。大熊さんは、まず衛星に搭載する機能を精査しました。精査の上、「みんなで空を見上げるような”コミュニケーションの創出”」に必要な機能だけに絞り込みました。

さらに、大熊さんは試験の効率化にも取り組みました。通常、衛星は打上げ用のものを製造する前に試作機を製造します。今回スケジュール短縮を図るため、机上でのシステム検証を詰め、試作機を製造せずに打上げ用の衛星を製造する方針に転換しました。この方針転換は高度な設計力の成せる技だと言えます。

他方、本プロジェクトは技術面での対応だけでなく、より多くの一般の方を巻き込むことが重要となります。田村淳さんのプロジェクトでは、支援者の名前やメッセージを衛星に搭載する特典が設けられ、多くの人が「自分も宇宙開発に参加している」という体験を共有できるようになっています。

なお、これまでの経緯はABEMA「田村淳の宇宙チャレンジ」で無料で視聴できます。宇宙ビジネスの今についても学べる内容となっていますので、ぜひご覧ください。

「宇宙に挑戦したい」という田村さんの熱意は、大熊さんのような宇宙開発のプロフェッショナルの協力で実現しました。まさに「思いがあれば、言葉にすれば、夢はきっと叶う」の実例と言えるでしょう。

これからも、エンターテインメントや教育、地域振興など、様々な分野から宇宙開発に参加する人が増えていくことが予想されます。宇宙はもはや限られた専門家だけのものではなく、誰もが挑戦できる新たなフロンティアになりつつあります。田村さんの「Atsushi Space Challenge」は、その先駆けとして、多くの人に勇気と希望を与える存在となりました。