「来るべき時代に備えて衛星データを扱える人材を育てる」衛星データ活用人材の課題と展望とは【GLODAL宮﨑浩之さんインタビュー】

今後も衛星データの利活用が進むことが予測される中、衛星データを扱える人材不足も課題になることが想定されます。そのような課題の解決に先回りして取り組むGLODALの代表取締役であり、2023年6月より国際連合開発機関(UNDP)Geospatial Technology Advisorに就任されている宮崎浩之さんにお話を伺いました。

地球の様々な状態を数値化できる地球観測衛星が取得したデータは、農業、防災、金融業、気候変動の把握……と様々な用途で活用が進んでいます。そして、今後もそのような衛星データの活用は拡大していく予測です。

一方で、そのような衛星データを活用したいという需要に対して、衛星データを扱える人材が不足しているという懸念もあります。

「現状は日本の宇宙産業で素晴らしい衛星データ利活用の事例を生み出すためにエース人材にプロジェクトが集まり、失敗のできないプロジェクトが待ち構えているという状態。一方で、衛星データがあらゆる産業で使えると世間に浸透したあかつきには『衛星データを扱うのははじめてなんですが』という方にも開発に入っていただく必要がある。そのような来るべき時代に備えて、私は事業を推進しています。」と話すのは、GLODALの代表取締役で、東京大学空間情報科学研究センター特任助教を経て、2023年6月より国際連合開発機関(UNDP)Geospatial Technology Advisorに就任、『Pythonで学ぶ衛星データ解析基礎 環境変化を定量的に把握しよう』の監修者など、多方面で活躍されている宮﨑浩之先生です。

宮﨑先生には以下の記事でもお話を伺いました

新興国が求めている宇宙ビジネスとは!?元アジア開発銀行リモセン専門家が衛星データのプラットフォーム可能性を語る

GLODALの会社名は”Global Data Lancers”が由来となっており、Lancer(傭兵)のようにプロジェクトの場数を踏んでキャリアを開拓し、国際的な流動性が高まるデータ人材市場で活躍するように成長する願いが込められているそうです。

今回、宮﨑先生は、衛星データ活用プロジェクトを普段どのように進められているのか、また、その難しさや業界全体の人材課題、その解決策として考えられていることを伺いました。

「(衛星データ活用)プロジェクト数が増え、このままでは回らないと思った」GLODAL創業の背景

「最近は衛星データ利活用という看板を掲げなくても、高分解能の衛星画像が便利なんだという話題が増えています」と宮﨑先生は話します。

実際に国際連合開発計画(UNDP)のワークショップに参加された際にも、エネルギーに関する話題が話されていた時に唐突に衛星データを使おうという話が出てきており「衛星データという飛び道具を使うのは割と当たり前になっている」ようです。

一方で、宮﨑先生は「実態としては衛星データを扱える人がすぐ近くにいない」と課題を感じており、GLODAL創業の背景にも衛星データ活用人材の不足を感じられたことがあったと教えていただきました。

実際にどのような課題を感じられたのかを伺うと「衛星データ、AIなどの専門的な技術を要するプロジェクトにおいて、何でもできるエース人材に任せることが企業としては非常に楽。ただ、プロジェクト数が増えてくるとエース人材だけに任せるのは無理があります。」とのこと。実際に宮﨑先生自身が衛星データの活用プロジェクトを複数抱える中で課題を感じ、どうすれば衛星データ活用プロジェクトがエース人材に頼りっきりになることなくうまく推進できるのか……そのやり方を模索し、実験し、事業化を進めているのがGLODALです。

場数を踏むことが将来のエース人材を育てる、そのためのスキル可視化も構築中

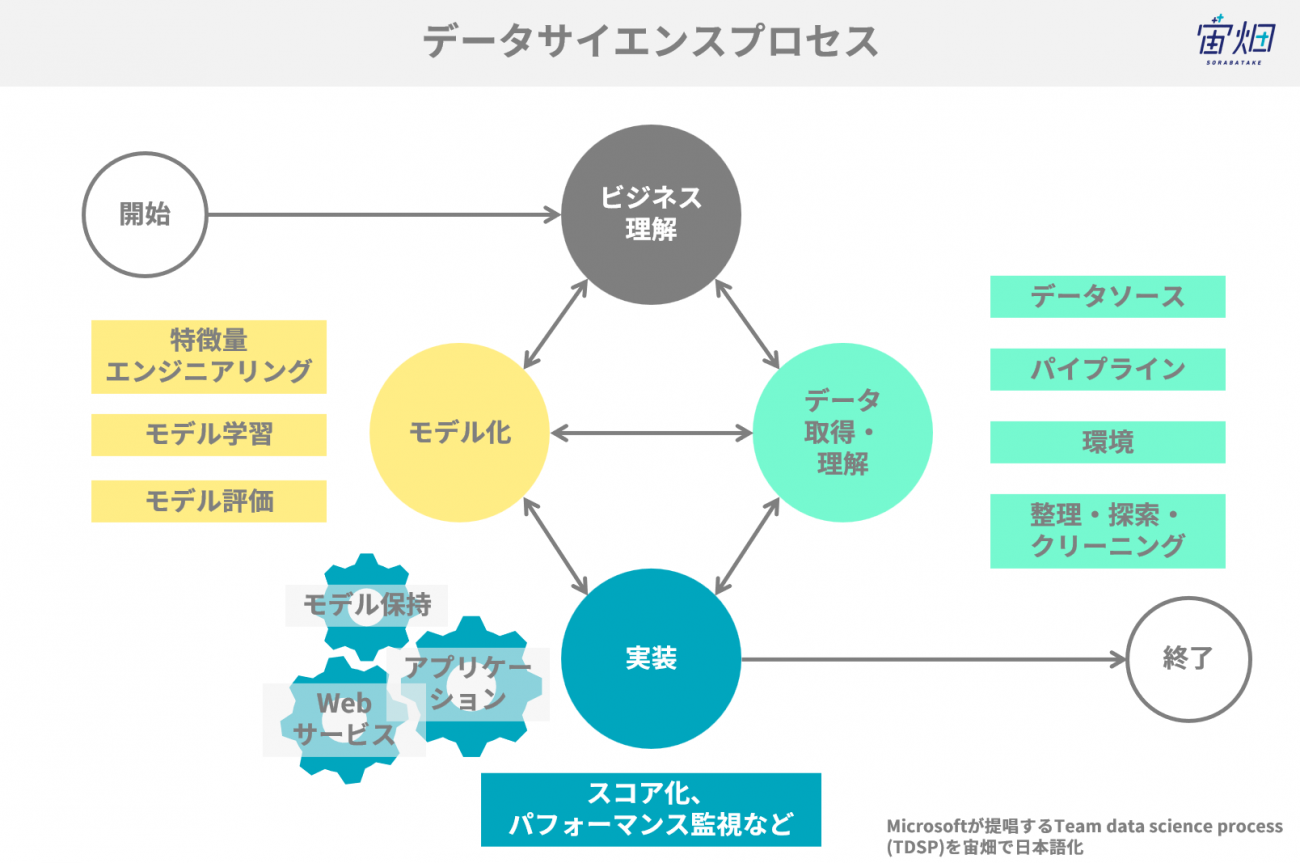

衛星データ活用プロジェクトを行う上で「取得」「解析」「可視化」といった工程を、エース人材であればすべてやったことがあり回すことができますが、そのような人材はなかなかいません。

そこで、宮﨑先生が考えるのが「場数を増やす重要性」です。例えば、データサイエンティストの方で解析が得意な方にプロジェクトの中で「データの取得もしてください」「GISで可視化をしてください」と、実践的な学びを得られる機会をどれだけ作れるかと言った試行回数が重要だということです。直近であれば「NEDO Challenge, Satellite Data for Green Earth」といった懸賞金付きの衛星データ利活用プログラムや内閣府の「課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト」が挙げられます。

実際にGLODALでは「取得、解析、可視化を全部できるようなフルスタックエンジニアは最近は高額な求人を出してもそうそう現れないが、大学を出ればどれか一つはおさえられている人が多い」としたうえで、すでに持っている専門性を飛び越えて次の専門性の獲得のためにホップステップするための仕組みの構築に取り組み「こういった経験・場数を踏ませると、将来のエースプレーヤーになり得る」ことを期待しているそう。

また、GLODALでは専門性の粒度も細かく定義し、トレーニングプログラムを用意するといった仕組みも考えられているとのこと。各メンバーが「何ができます」ということを正確に表現できることで、プロジェクトを計画し、実装を進めるうえでの道しるべになることも期待できる取り組みです。

さらには「業務に必要なスキルに対して、学習コンテンツを紐づけることでその学習コンテンツをクリアしたらこの業務に参加できます」といった、衛星データ活用に関わる人のモチベーションが上がるきっかけにもなるワクワクするような構想も教えていただきました。

理想的なチーム体制は?指示・指導できるスーパーバイザーが足りない

では、どのような規模の衛星データ活用プロジェクトのPoCを場数として増やす必要があるのでしょうか。宮﨑先生は「期間は半年から1年で、予算としては100万円から300万円程度のもの」を想定されているそうです。その上で、一定の専門性を持っている人がスーパーバイザーとして上に立ち、その下にオペレーターとして分担して業務にあたるメンバーが4~5名程度のプロジェクトで回すPoCが増えることが望ましいとのこと。

ただし、現在はスーパーバイザーとして上に立てる人の数も少ないことを課題として宮﨑先生は指摘します。その背景には、一定の専門性を持つという要件に合う人は研究者上がりが多く、研究者はすべて自分でできてしまう傾向があるため、人に指示・指導する経験や人に頼まれるという経験を有する若手が不足しているそうです。

では、どのようにスーパーバイザーを増やせるかについては、2つの流れがあると教えていただきました。

ひとつは、オペレーターの経験を積んでから、スーパーバイザーになるという流れ。ただし、オペレーターからスーパーバイザーになるためには、オペレーターに何を依頼するのかのプロジェクトの設計能力が必要とのこと。オペレーターを経験しながらもプロジェクトの設計能力を磨くトレーニングの仕組みが求められます。

もうひとつは、衛星データ解析の経験はなくとも、システム開発やエンジニアリングの経験を持つ方がスーパーバイザーとしてチームに入るという流れです。ただし、その場合もすぐにスーパーバイザーとして活躍できるわけではありません。衛星データ活用はノイズとの戦いであり、不確実性も伴うため、ある程度決まったことを期限内に組み合わせて進行できればうまく行く、といったウォーターフォール型のプロジェクトマネジメントだとうまくいかないかもしれないという懸念もあるようでした。

いずれの場合も、一朝一夕でスーパーバイザーとして最適な人が見つかることはなく、一定の業務経験とスキルアップが求められるようです。

スーパーバイザーに最低限求められるスキルは「予測力」と「不確実性の評価手順の把握」

さらに「スーパーバイザーに最低限求められるスキルは何か」という問いには、ずばり「予測」であると教えていただきました。

宮﨑先生は「問題に対処する人は多くいるが、プロジェクトの進捗を時間と予算いずれも把握しながら予測できる人が足りない」と話します。

特に、人件費の予測が頭を悩ませる大きな要素となっているそう。「オペレーターに十分なスキルがないことに気づかずに動かしたまま仕事が進んでしまった」ということが発生することを避けるべきで、そのためにも業務経歴やその他スキルと紐づけした個人的なデータベースの作成が重要だと話します。

また、技術的に最低限把握しておきたいものとしては「データの不確実性評価の手順」が挙げられました。「データの不確実性評価は、統計的にも手順としてはあるので、それに則ることができればよい。ただし、誤差やエラーの複雑性が大きいか小さいかを見定めるというのはその領域における経験や顧客の対応で決まってくるため別問題」とのこと。

「顧客が求めるものを作るために」登場人物全員が幸せになる方法は何か

ここまで、衛星データ活用人材が足りないという課題に対して、どのようにして人材を増やし、育てていく方策があるのかについて、宮﨑先生に伺った内容を紹介しました。

そのなかで、場数を踏むことが大事だという話をいただきましたが、もうひとつ宮﨑先生から教えていただいたのは、PoCを行う上で顧客との実証すべき項目の精度を上げることも重要だということです。

そのためには、「お客さんは自分のことを知らない」というマインドセットを顧客と対話をする際に持っておくべきだと宮﨑先生は話します。

宮﨑先生自身も顧客との会話を通して顧客の期待になんとか応えようと頑張って作ったものが「私たちが欲しいのはこれじゃない」となってしまった経験が少なくなかったそう。その経験はGLODALの事業のひとつの礎にもなっているそうで、GLODALでは、顧客に何が欲しいかの要件を作ってもらい、分からないことは全部教えますという形で衛星活用のプロジェクトを推進されているそうです。

具体的には、まずは顧客のビジネスドメインを把握して、役に立ちそうな知識とスキルを寄せ集めてトレーニングプログラムを実施するとのこと。すると、トレーニングプログラムを進める中で、様々なアイデアが思いつき、課題のスコープや衛星データ活用プロジェクトの要求仕様として昇華できるものが見えてくるそうです。

それらを集約することで「Calls for proposals(提案募集要項)」となり、GLODALに限らず、様々な衛星データ活用ソリューションを持つ企業も顧客が本当に必要なものを作ることができるようになると教えていただきました。

「登場人物全員が幸せになる方法を試行錯誤してる」という宮﨑先生の言葉が非常に印象的でした。

まとめ

宮﨑先生のお話を伺ったことで、総じて、衛星データ活用プロジェクトの場数が今以上に増えることと合わせて、衛星データ活用に必要なスキルの可視化とプロジェクトマネジメントを行う上での体系的な知識が今後より重要になると実感しました。そして、GLODALはすでにそのような課題を先んじて察知し動かれていました。

今後、GLODALの取り組みによって、衛星データ活用の需要が増える未来に、衛星データ活用人材の供給がとだえることなく、より良い事例が生まれ続けることをを期待しています。