【2025年6月】衛星データ利活用に関する論文とニュースをピックアップ!

2025年6月に公開された衛星データの利活用に関する論文の中でも宙畑編集部が気になったものをピックアップしました。

今月「#MonthlySatDataNews」「#衛星論文」で紹介する論文はこちらです。

・Segment Anything for Satellite Imagery: A Strong Baseline and a Regional Dataset for Automatic Field Delineation

(衛星画像から農地の境界線を自動的に検出・抽出するためのSegment Anything Model (SAM)手法)・Automated oil spill detection using deep learning and SAR satellite data for the northern entrance of the Suez Canal

(スエズ運河北部入口における石油流出事故を、深層学習モデル(DeepLabv3+)とSentinel-1 SARデータを用いて自動検出する手法)・Satellite Image Price Prediction Based on Machine Learning

(衛星画像の価格を、4つのアンサンブル学習アルゴリズム(XGBoost、LightGBM、AdaBoost、CatBoost)を用いて予測する手法)・Seamless finer-resolution soil moisture from the synergistic merging of the FengYun-3 satellite series

(中国のFengYun-3(FY-3)衛星シリーズ(B、C、D)のマイクロ波放射計データから、2011-2020年の全球土壌水分データセットを作成)

宙畑の新連載「#衛星論文」では、前月に公開された衛星データの利活用に関する論文やニュースをピックアップして紹介します。

実は、本記事を制作するために、これは!と思った論文やニュースをTwitter上で「#MonthlySatDataNews」「#衛星論文」をつけて備忘録として宙畑編集部メンバーが投稿していました。宙畑読者のみなさまも是非ご参加いただけますと幸いです。

2025年6月の「#MonthlySatDataNews」「#衛星論文」を投稿いただいたのはこの方でした!

Assessment of ecotourism suitability in Qilian mountain National park #衛星論文

エコツーリズムに適した場所を見つけるために衛星データを使い、さらに生物多様性の保護を考慮して、「観光してもよい場所」と「避けるべき場所」を分類しています https://t.co/ONLXpCIDuR

— たなこう (@octobersky_031) June 6, 2025

Satellite Image Price Prediction Based on Machine Learning https://t.co/faBnWSGnEt #mdpiremotesensing @RemoteSens_MDPIより #衛星論文

衛星画像の価格を撮影条件や市場要因から推測する試み

— たなこう (@octobersky_031) June 7, 2025

Satellite Image Price Prediction Based on Machine Learning https://t.co/faBnWSGnEt #mdpiremotesensing @RemoteSens_MDPIより #衛星論文

衛星画像の価格を撮影条件や市場要因から推測する試み

— たなこう (@octobersky_031) June 7, 2025

Assessment of Urban Green Space Equity in Beijing’s Central Urban Villages: A Remote Sensing Perspective on Environmental Justice #衛星論文

居住ユニットから緑地へのアクセスを解析することで、緑地アクセスへの格差を評価 https://t.co/2gc0UqRgcp

— たなこう (@octobersky_031) June 20, 2025

それではさっそく2025年6月の論文を紹介します。

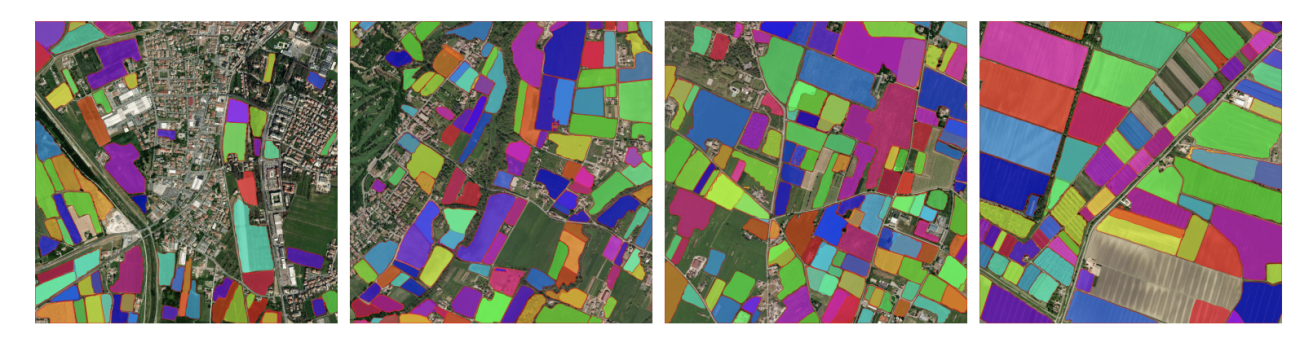

Segment Anything for Satellite Imagery: A Strong Baseline and a Regional Dataset for Automatic Field Delineation

【どういう論文?】

・衛星画像から農地の境界線を自動的に検出・抽出するためのSegment Anything Model (SAM)手法を提案する

【技術や方法のポイントはどこ?】

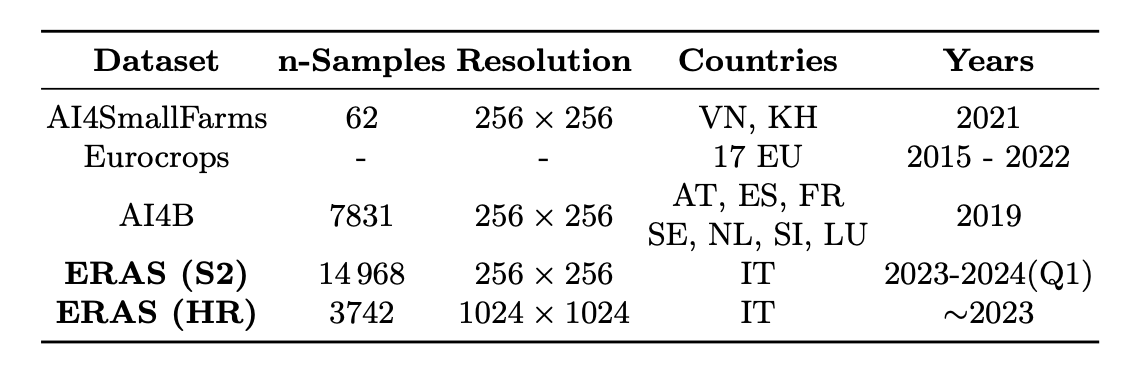

◾️利用可能なデータセット

①AI4SmallFarms(62枚)

・東南アジアの農地データを扱っているものの、たった62枚しかデータがない

②Eurocrops

・EU17カ国の農地データで規模は大きいが、農地の境界線の座標データだけを提供しており肝心の衛星画像がない

③AI4Boundaries(7,831枚)

・現在最も実用的なデータセットであり、ヨーロッパ7カ国の農地について、衛星画像とその境界線データがセットで提供されている

④本研究で作成した新データセット:ERAS

・イタリアのエミリアロマーニャ州の農地データセットを新たに作成

・標準解像度版(S2)である1ピクセル=10メートルの画像を14,968枚、高解像度版(HR)である1ピクセル=2.5メートルの画像を3,742枚提供

◾️本研究での利用方法

・まず、AI4Boundariesデータセットを使ってSAMモデルを訓練、ヨーロッパの農地で基本的な性能を確認

・次に、ERASデータセットを使って、イタリアの農地に特化した訓練、AI4Boundariesで訓練したモデルがイタリアでも使えるか検証

そして、ERAS標準解像度版と高解像度版を比較

◾️SAM(Segment Anything Model)の3つのコンポーネント

①Image Encoder(画像エンコーダー)

・生の衛星画像を、AIが理解できる形に変換

・Vision Transformer (ViT) というアーキテクチャを使用

・1024×1024ピクセルの画像を、16×16ピクセルの小さなパッチに分割(合計4,096個)

・各パッチを「画像トークン」という数値の列に変換

・上記により、農地の色、質感、形状パターンを学習(隣接する農地の境界の微妙な違いを認識)する

②Prompt Encoder(プロンプトエンコーダー)

・ユーザーからの指示(どこを見るか)を処理

・2種類の入力方式があり、ポイントプロンプト(座標 (x, y) を指定)とボックスプロンプト(矩形領域を指定)がある

③Mask Decoder(マスクデコーダー

・画像情報とプロンプトを組み合わせて、最終的な農地境界を生成

・3つの候補マスク + 信頼度スコアを生成する

◾️実際の動作フロー

①訓練時

・農地画像(1024×1024)を入力

・Image Encoderで特徴抽出

・ランダムに選んだ農地内の点をプロンプトとして入力

・Mask Decoderが農地境界を予測

・正解データと比較して、LoRAパラメータを更新

②推論時

・新しい衛星画像を入力

・32×32グリッド(1,024点)を自動生成

・各点について農地マスクを生成

・重複除去と信頼度フィルタリング

・最終的な農地境界マップを出力

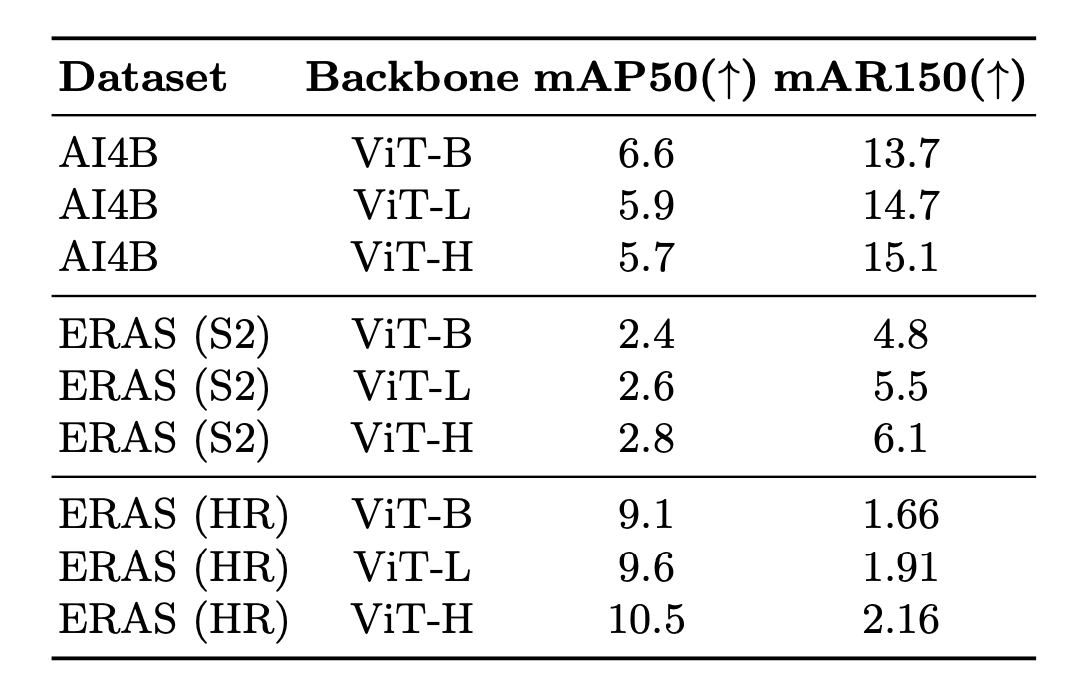

◾️評価指標

①mAP50(平均精度)

・AIが農地を「どれだけ正確に」検出できるかを計測する

・予測と正解が50%以上重なっていれば「正解」とする

・100個のうち27個が正解であれば、mAP50=27%となる

②mAR150(平均再現率)

・AIが農地を「どれだけ見逃さずに」検出できるかを計測する

「1枚の画像で最大150個まで農地を探すという制限を課している

・例えばmAP50=27.0%であれば、100個のうち27個は正確に農地を見つけられるということになる

【議論の内容・結果は?】

◾️結論

・ファインチューニングによりゼロショット性能から約4倍の改善

・ベースライン手法を約85%上回る性能

◾️詳細

①ゼロショット性能

・AI4Bデータセット:mAP50 = 5.7〜6.6%(モデルサイズに関わらず低性能)

・ERAS S2:mAP50 = 2.4〜2.8%(さらに低下)

・ERAS HR:mAP50 = 9.1〜10.5%(高解像度でも実用レベルに程遠い)

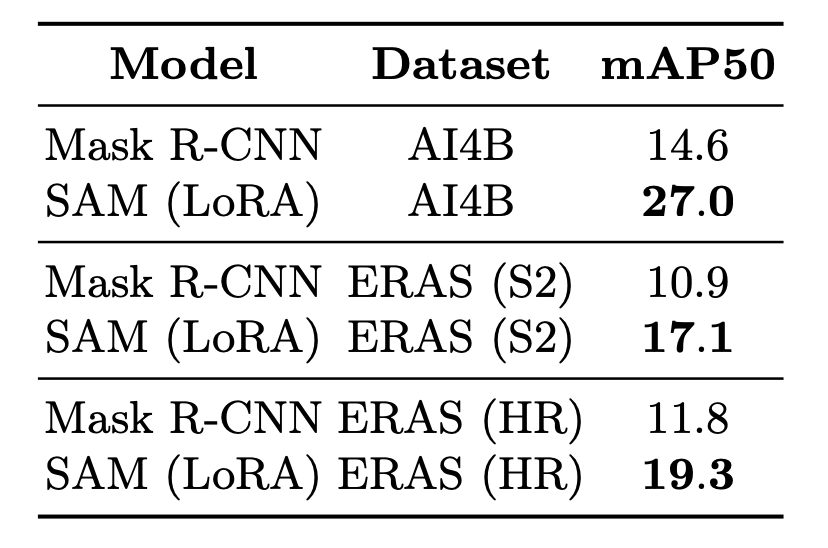

②ベースラインとの比較

・AI4B:SAM(27.0%) vs Mask R-CNN(14.6%) → 85%の性能向上

・ERAS S2:SAM(17.1%) vs Mask R-CNN(10.9%) → 57%の性能向上

・ERAS HR:SAM(19.3%) vs Mask R-CNN(11.8%) → 64%の性能向上

#SegmentAnythingModel #SAM #農地境界 #LoRA #Sentinel2 #ERASデータセット #ゼロショット学習 #mAP50 #VisionTransformer

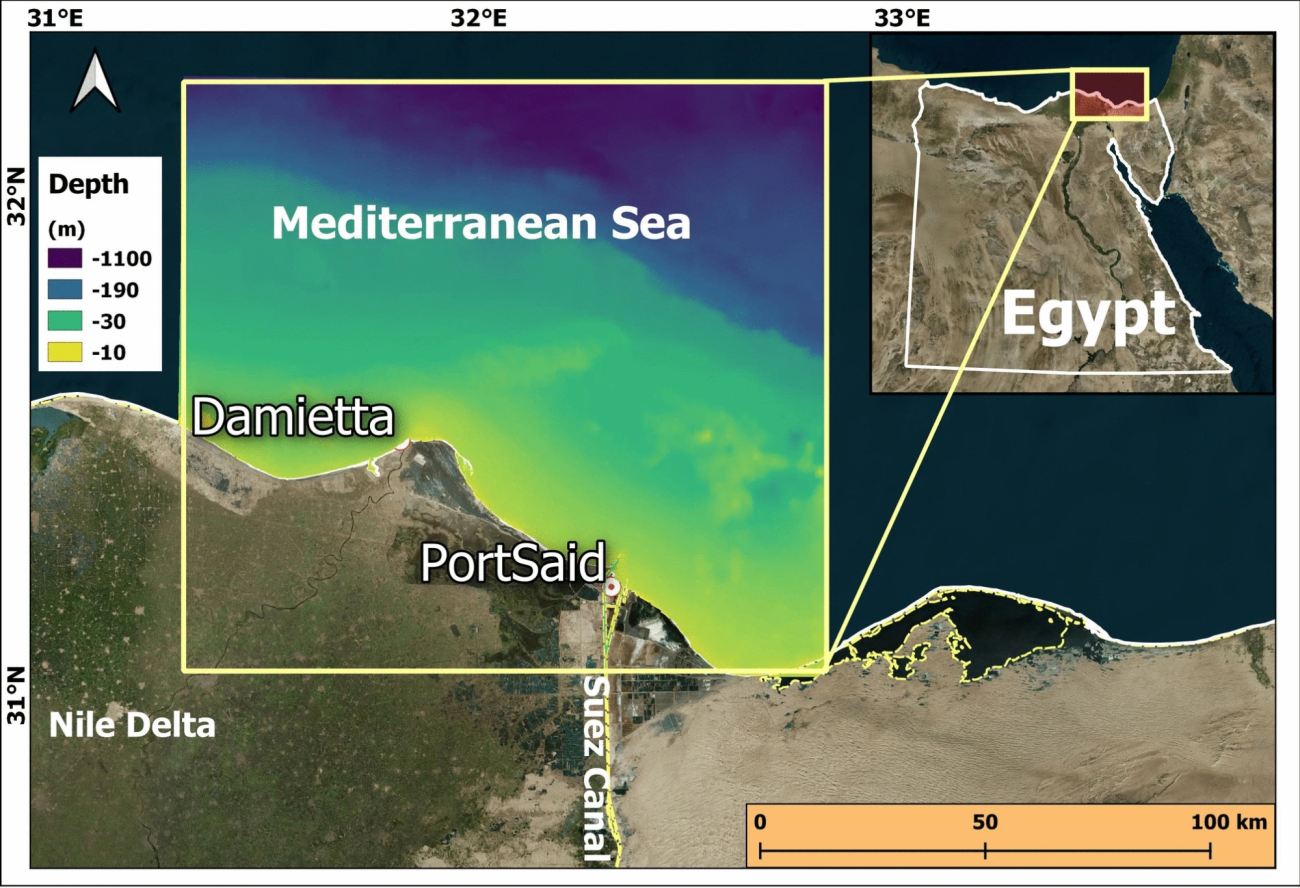

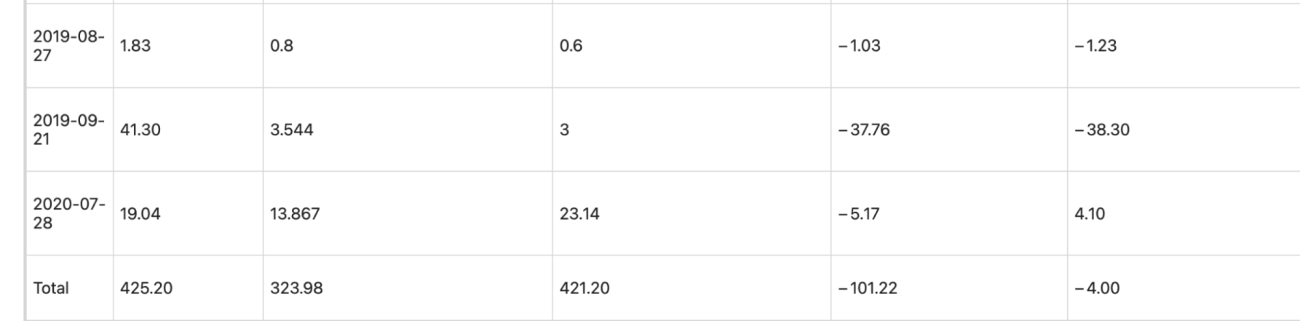

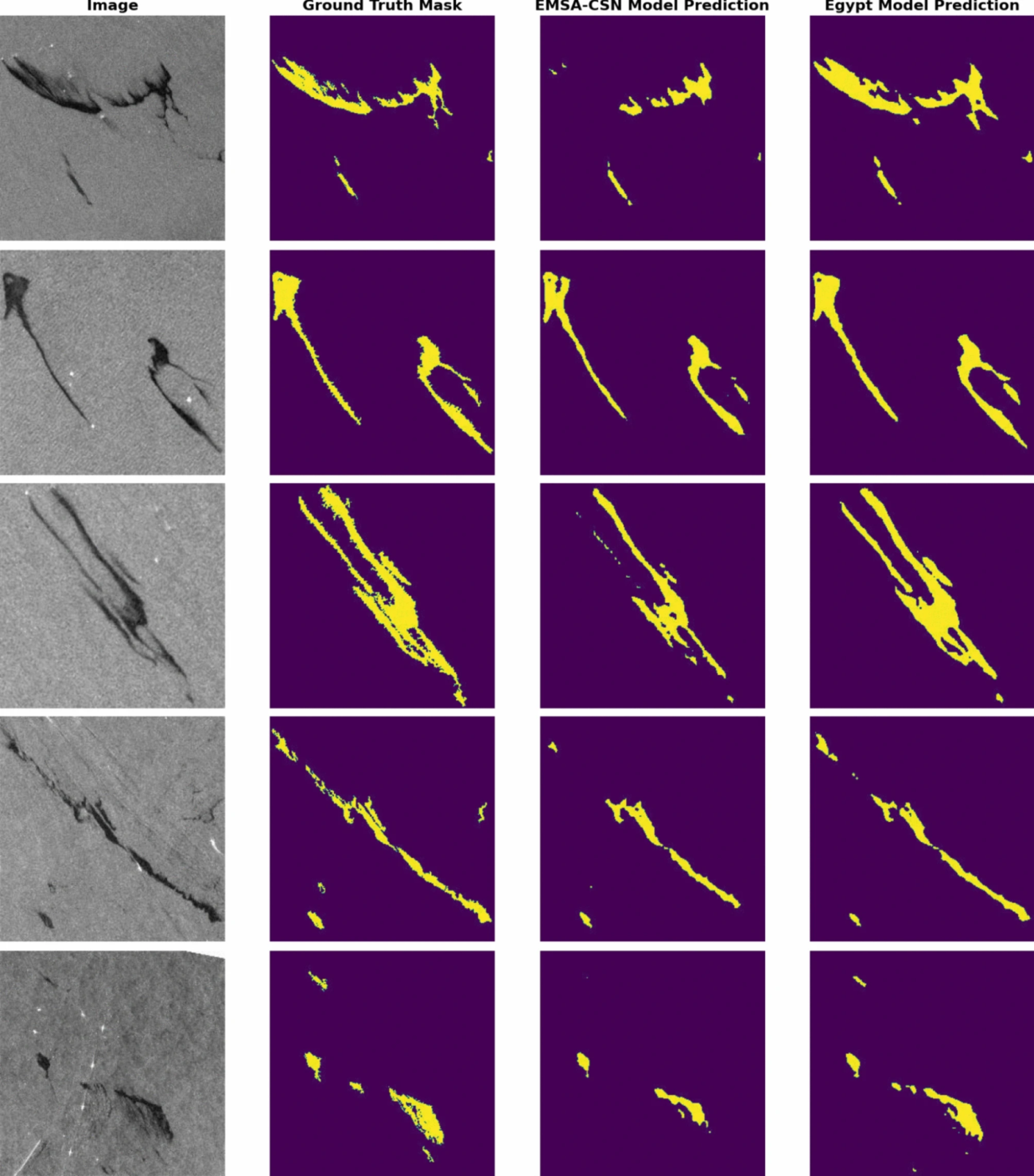

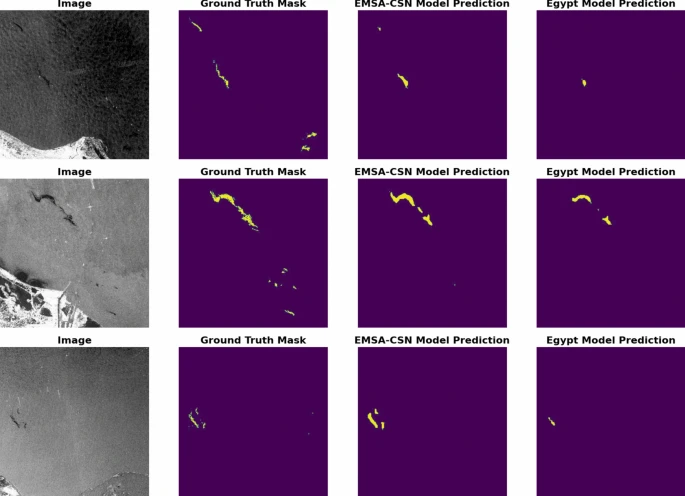

Automated oil spill detection using deep learning and SAR satellite data for the northern entrance of the Suez Canal

【どういう論文?】

スエズ運河北部入口(年間2万隻以上の船舶が通過する世界的な海上交通の要所)における石油流出事故を素早く正確に検出するために、深層学習モデル(DeepLabv3+)とSentinel-1 SARデータを用いた自動検出手法を提案する

【技術や方法のポイントはどこ?】

◾️本研究のアプローチ

・無料で利用可能なSentinel-1データを活用

・エジプト海域の1,500件の石油流出事例を新規作成

・データ取得から3-4時間以内に現場対応者への情報提供が可能な手法

◾️データセット

①EMSA-CSN (European Maritime Safety Agency CleanSeaNet) データセット

・1,110枚のヨーロッパ海域を中心とした多様な石油流出事例

・一般的な石油流出パターンを学習し、どの海域でも使える汎用的な検出能力を獲得するためのデータセット

・専門家による注釈付きマスクあり(石油流出、船舶、類似物、水面を区別)

②エジプトローカルデータセット

・1,500件のエジプト海域(地中海東部・紅海)の石油流出事例

・スエズ運河周辺の特有の条件(海流、塩分濃度、船舶交通パターン)を学習できる

◾️技術的特徴(DeepLabv3+アーキテクチャの採用)

・入力層: 256×256ピクセル、3チャンネル(RGB)

・バックボーン: EfficientNet(効率的な特徴抽出)

・ASPP(Atrous Spatial Pyramid Pooling): マルチスケールの文脈情報を捕捉

・出力: 256×256ピクセル、2チャンネル(石油/非石油の分類)

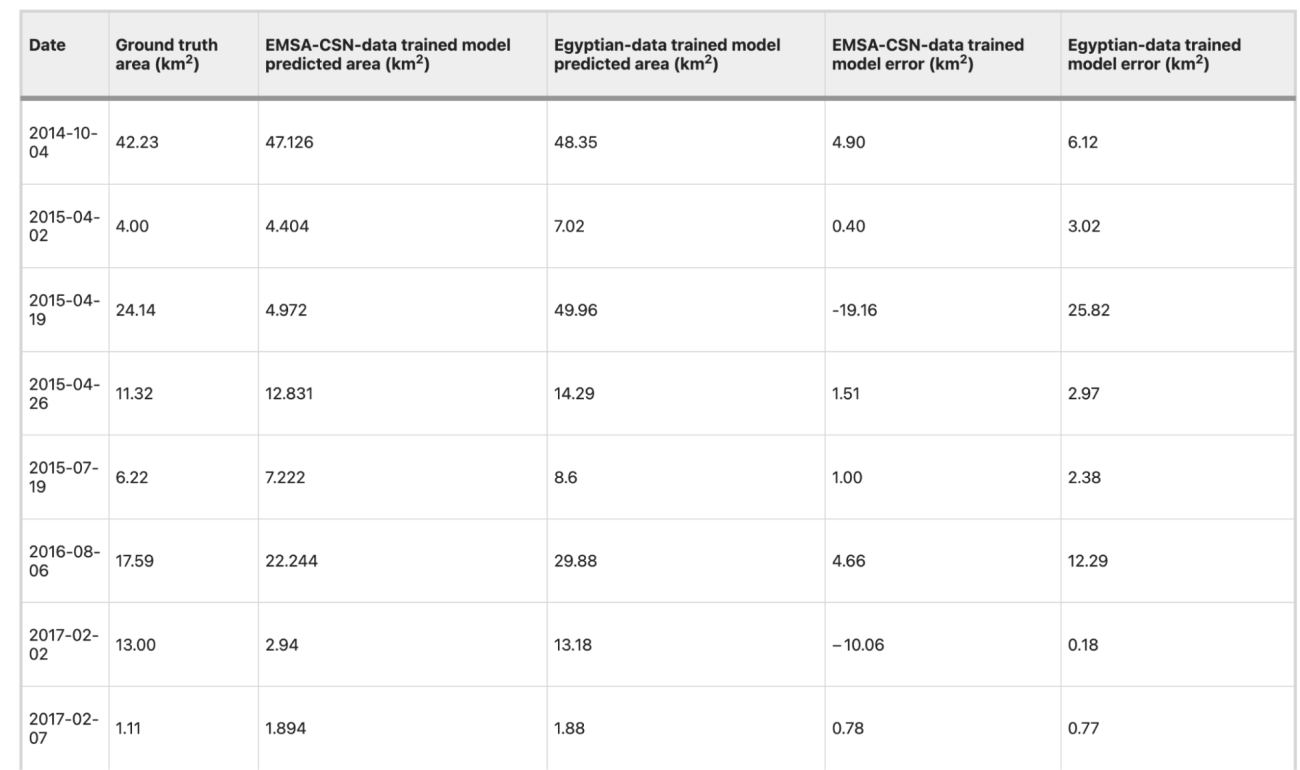

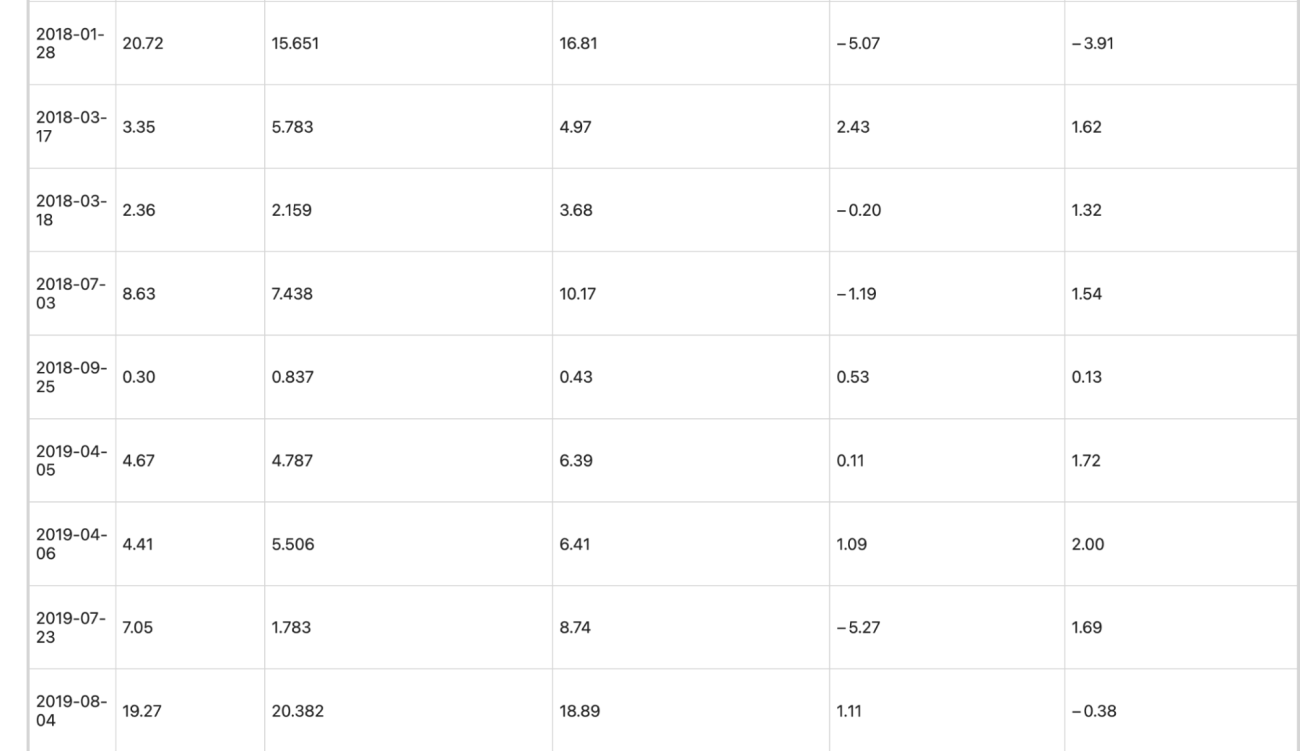

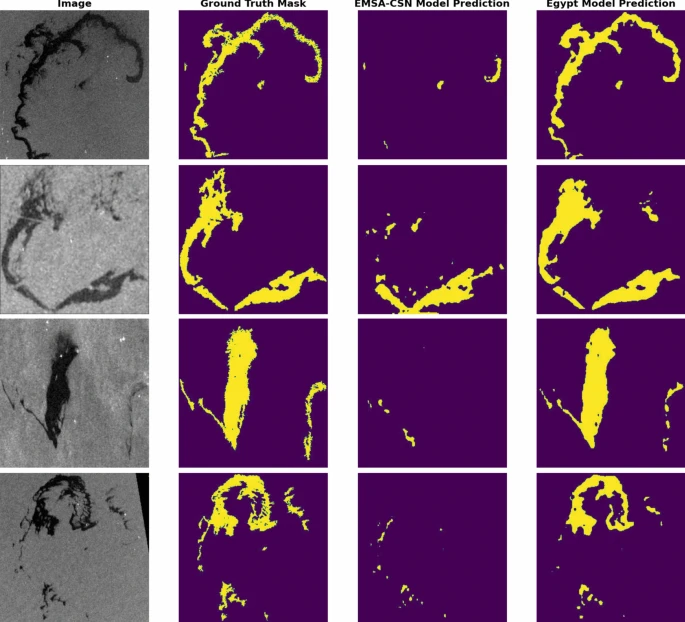

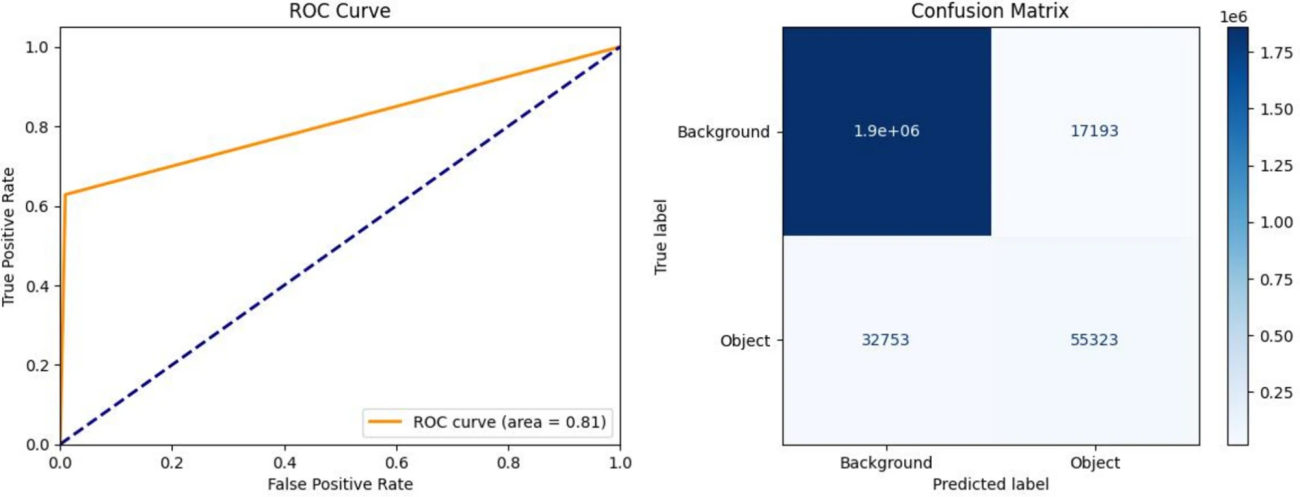

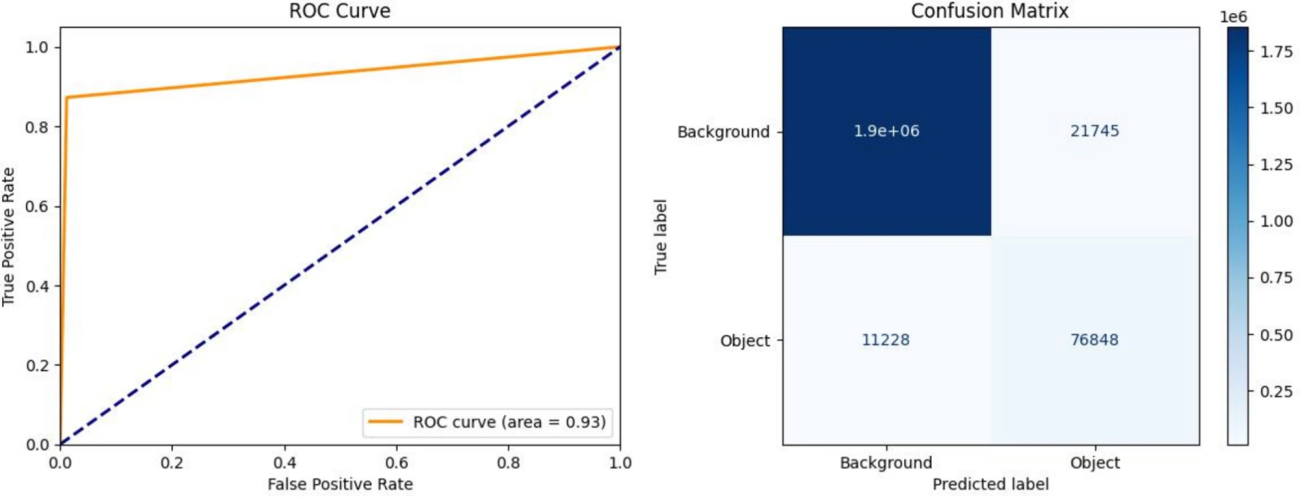

【議論の内容・結果は?】

◾️結論

・検出精度98%以上を実現

・地域特化型モデルで面積推定誤差を96%削減(-101.22→-4.00 km²)

◾️詳細

①予測精度(総合)

・(全時系列の)実際の合計面積:425.20 km²

・EMSA-CSNデータ予測:323.98 km²(-101.22 km²の誤差)

・エジプトデータ予測:421.20 km²(-4.00 km²の誤差)

①各データセットの特徴(EMSA-CSNモデル)

・偽陰性(見逃し)が多い

・ヨーロッパ海域中心のデータで訓練されているため、エジプト海域特有の海洋条件(海流、塩分、温度)への適応不足が理由と考えられる(地中海東部の油流出に独特の拡散パターンや、スエズ運河付近の船舶交通パターンによる特有の流出形状が背景にあると推察される)

②各データセットの特徴(エジプトモデル)

・偽陽性(過検出)がやや多い

・ローカルな特徴に敏感に反応したと考えられる

#DeepLabv3+ #SAR #Sentinel1 #EfficientNet #EMSA_CSN #スエズ運河 #石油流出

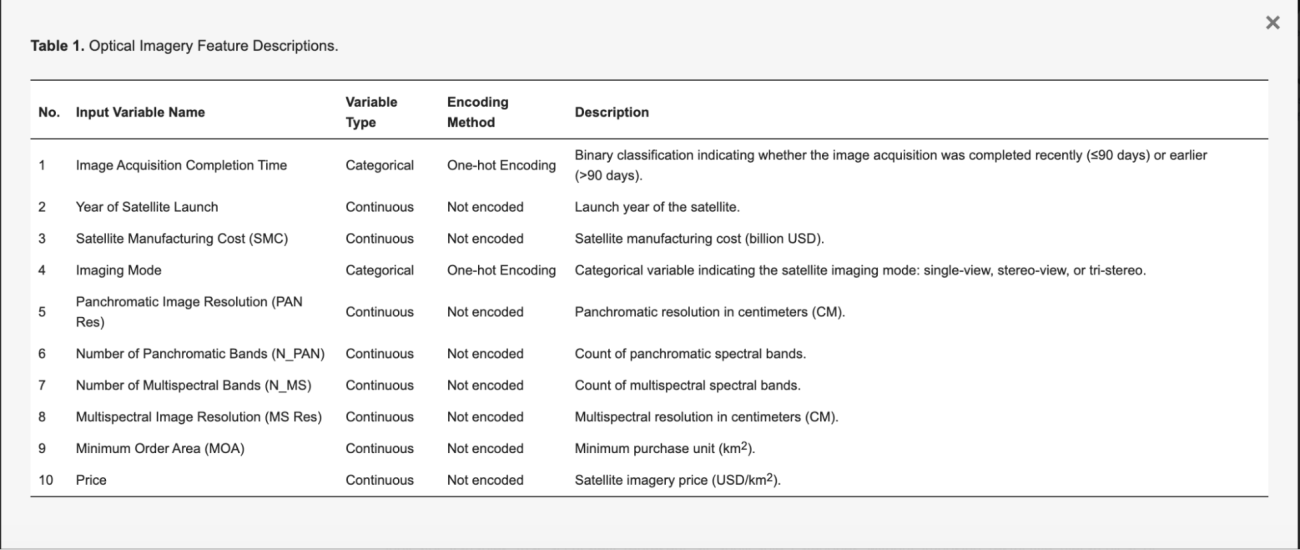

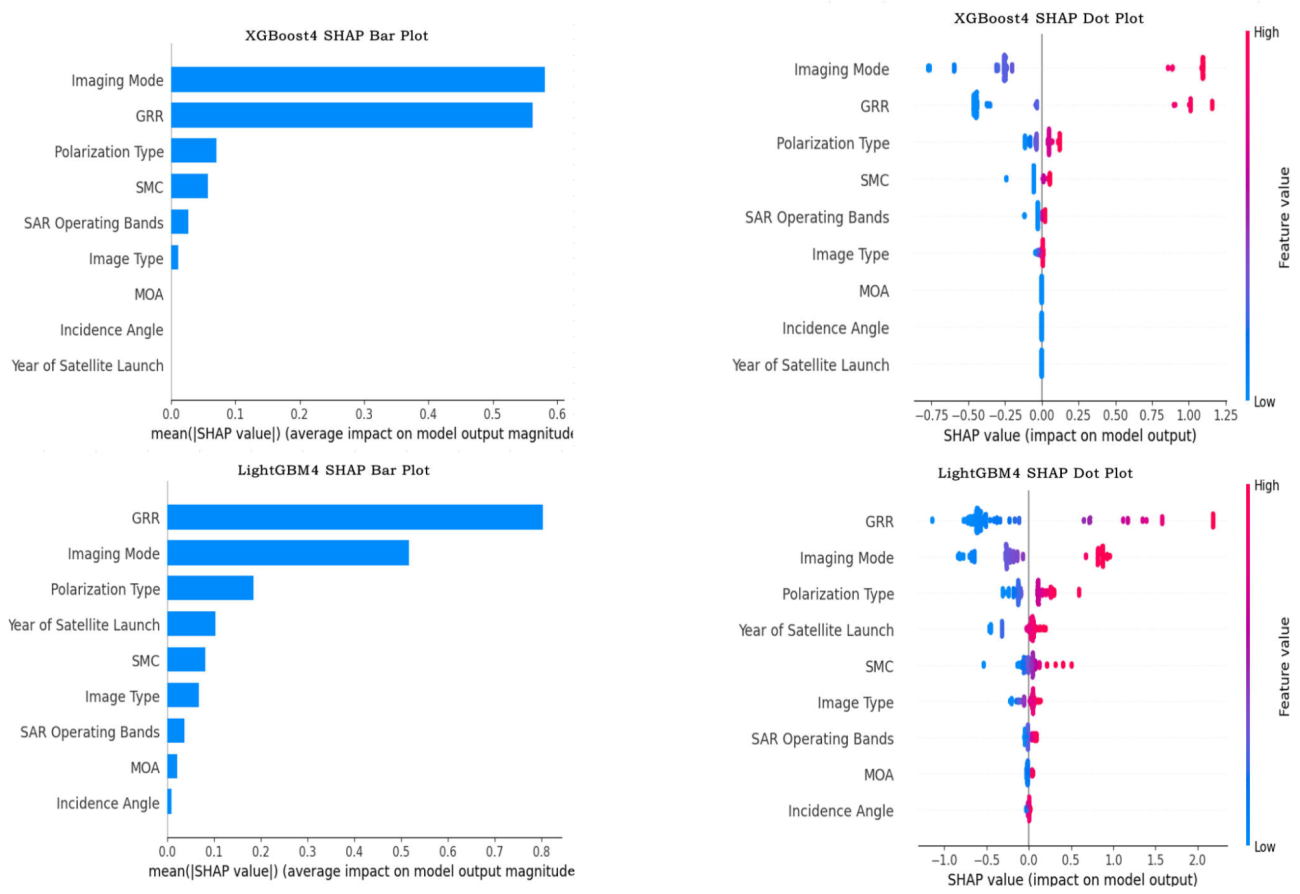

Satellite Image Price Prediction Based on Machine Learning

【どういう論文?】

・衛星画像の価格に対して、データ駆動型アプローチによるスケーラブルで透明性の高い予測を行うために、4つのアンサンブル学習アルゴリズム(XGBoost、LightGBM、AdaBoost、CatBoost)を用いた予測手法を提案する

【技術や方法のポイントはどこ?】

◾️データセット

①光学画像データセット

・サンプル数: 215個

・価格範囲: $3/km²~ $50/km²

・カテゴリ分布: シングルビュー40%、ステレオビュー(同じ場所を2つの異なる角度から撮影した画像ペア)35%、トリステレオ(同じ場所を3つの異なる角度から撮影した画像セット)25%

・取得時期: 90日以上前60%、90日以内40%

・対象衛星: WorldView、GeoEye、Sentinel-2等

②SAR画像データセット

・サンプル数: 68個

・価格範囲: $10/km²~ $200/km²

・偏波タイプ: 単偏波30%、二重偏波40%、四重偏波30%

・動作バンド: X帯50%、C帯30%、L/C混合20%

※GitHubリポジトリで公開: https://github.com/ShanLinn/Satellite-Image-Price-Data

◾️手法

①利用する特徴量

[光学衛星データ]

・画像取得完了時間: 最近(90日以内)か古い(90日以上)かの2択

・衛星打ち上げ年: 衛星の年齢(古い衛星ほど価値が下がる)

・衛星製造コスト(SMC): 衛星を作るのにかかった費用(10億ドル単位)

・撮影モード: シングル/ステレオ/トリステレオの3種類

・パンクロマティック解像度: 白黒画像の細かさ(センチメートル単位)

・パンクロバンド数: 白黒センサーの数

・マルチスペクトルバンド数: カラーセンサーの数

・マルチスペクトル解像度: カラー画像の細かさ

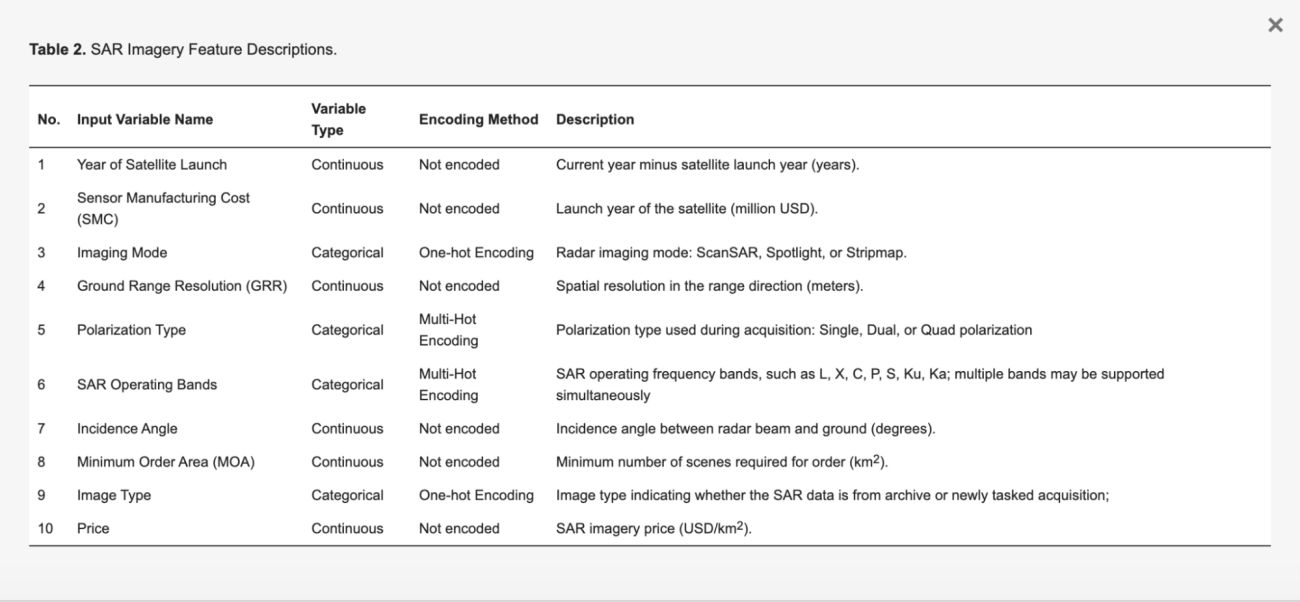

[SAR画像データの特徴量]

・衛星打ち上げ年: 現在年-打ち上げ年(衛星の経過年数)

・センサー製造コスト: レーダーセンサーの製造費

・撮影モード: ScanSAR/Spotlight/Stripmapの3種類

・地上解像度(GRR): 画像の細かさ(メートル単位)

・偏波タイプ: Single/Dual/Quadの電波の使い方

・動作バンド: L/X/C/P/S/Ku/Kaバンドの組み合わせ

・入射角: レーダービームの角度(度数)

・最小注文面積: 最低購入単位

・画像タイプ: アーカイブ(既存)か新規撮影か

◾️機械学習アルゴリズム

①XGBoost

・勾配ブースティング決定木の発展形で、最も影響力の大きい要因から、決定木を逐次的に構築

・各木は前の木の残差(誤差)を予測するように学習

②LightGBM

・基本的にはXGBoostと類似しているが、全てのデータを平等に扱うのではなく、予測が大きく外れているサンプルに注目しながら学習を進めていく

③AdaBoost

・最初は全データを均等に扱い「トリステレオ=高価格」という単純ルールから始めるが、間違えたデータの重みを2倍にして次回学習していく

・50回の学習後、各弱学習器が重み付き投票を行い、最終価格を決定する仕組み

④CatBoost

・データをランダムに並び替え、各データの予測には「それより前のデータのみ」を使用することで、未来の情報を使った過学習を防ぐ

・上記の順序変更を10回繰り返すことで、どんな順序でも安定した予測を可能とする

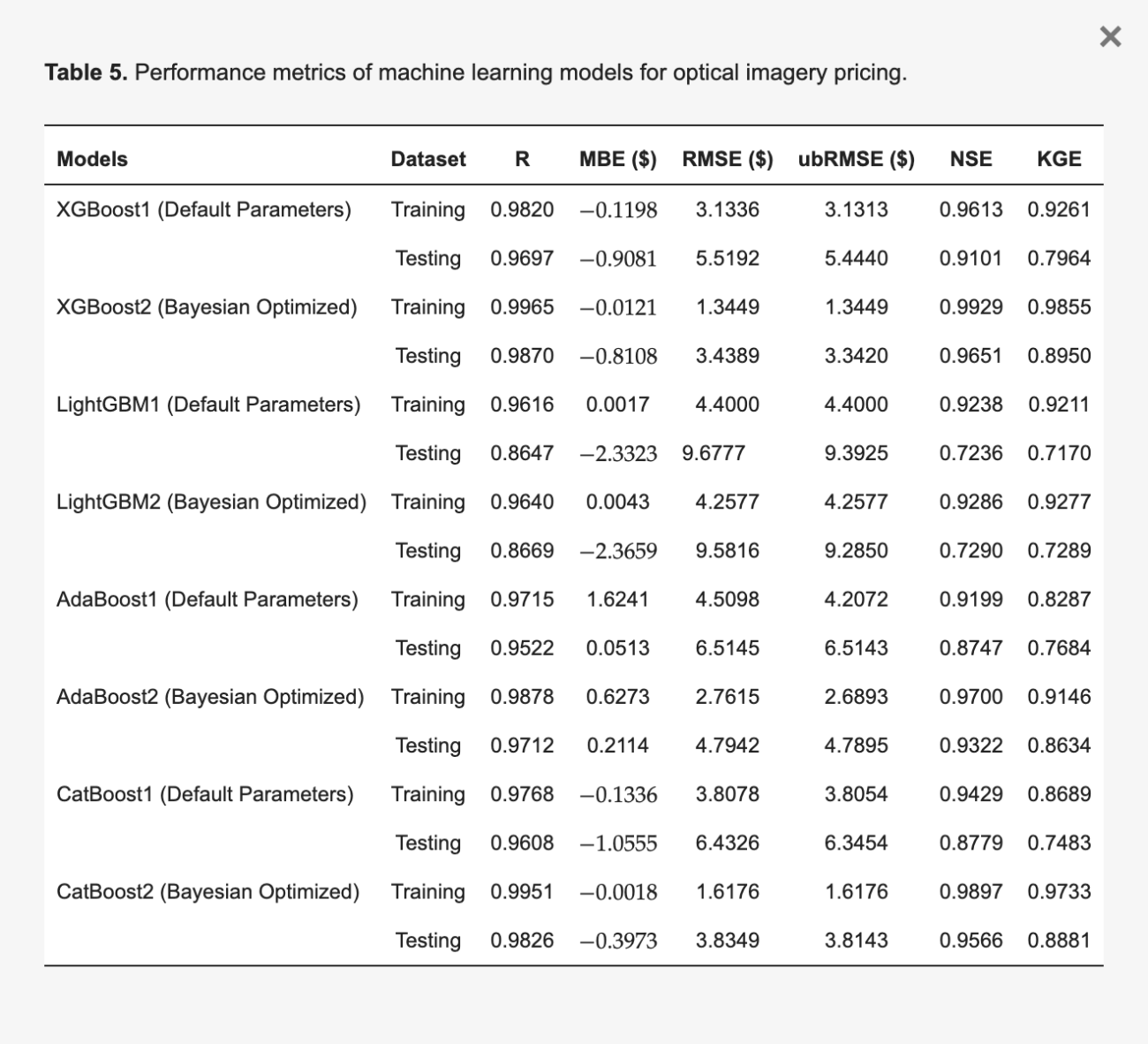

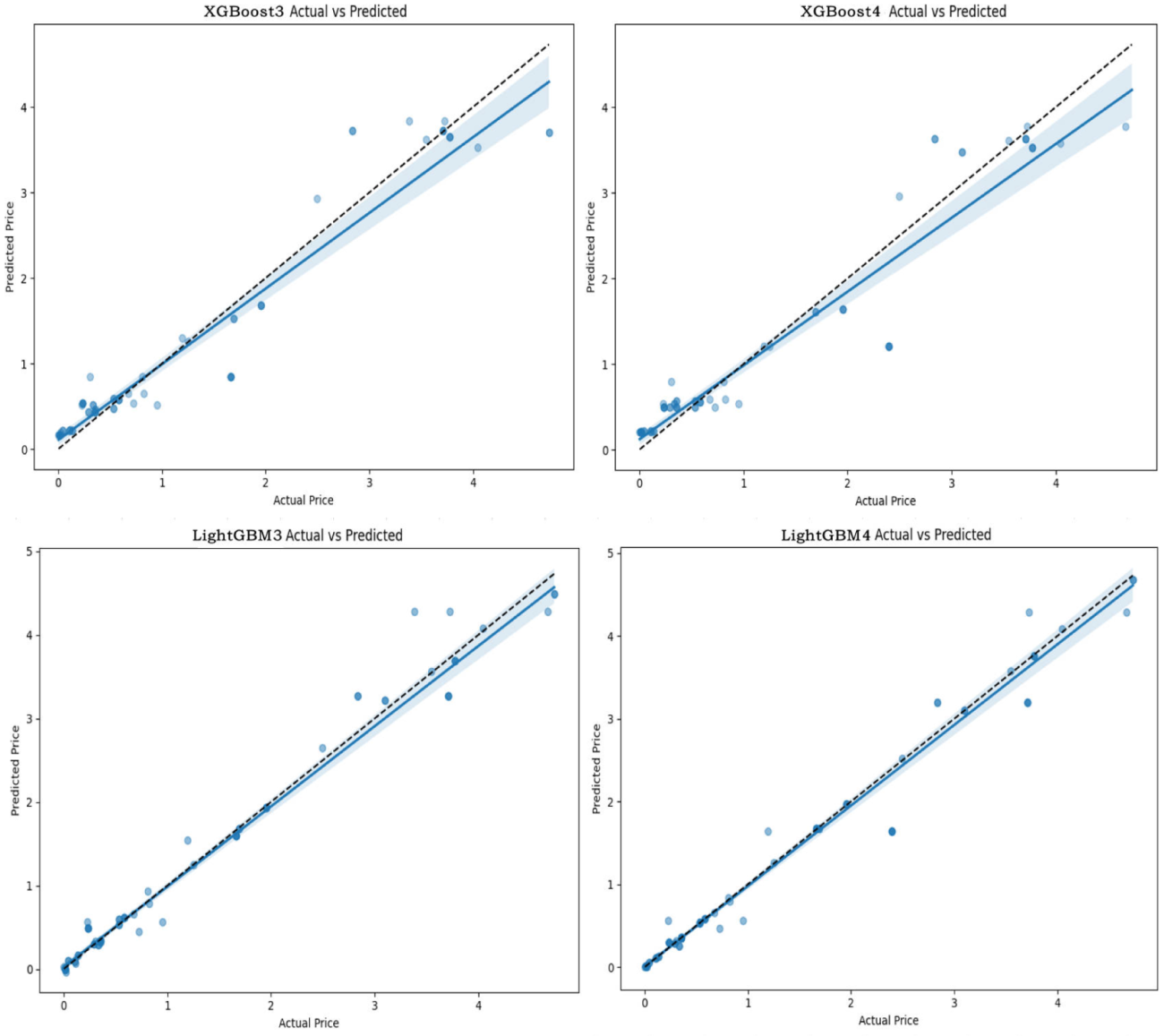

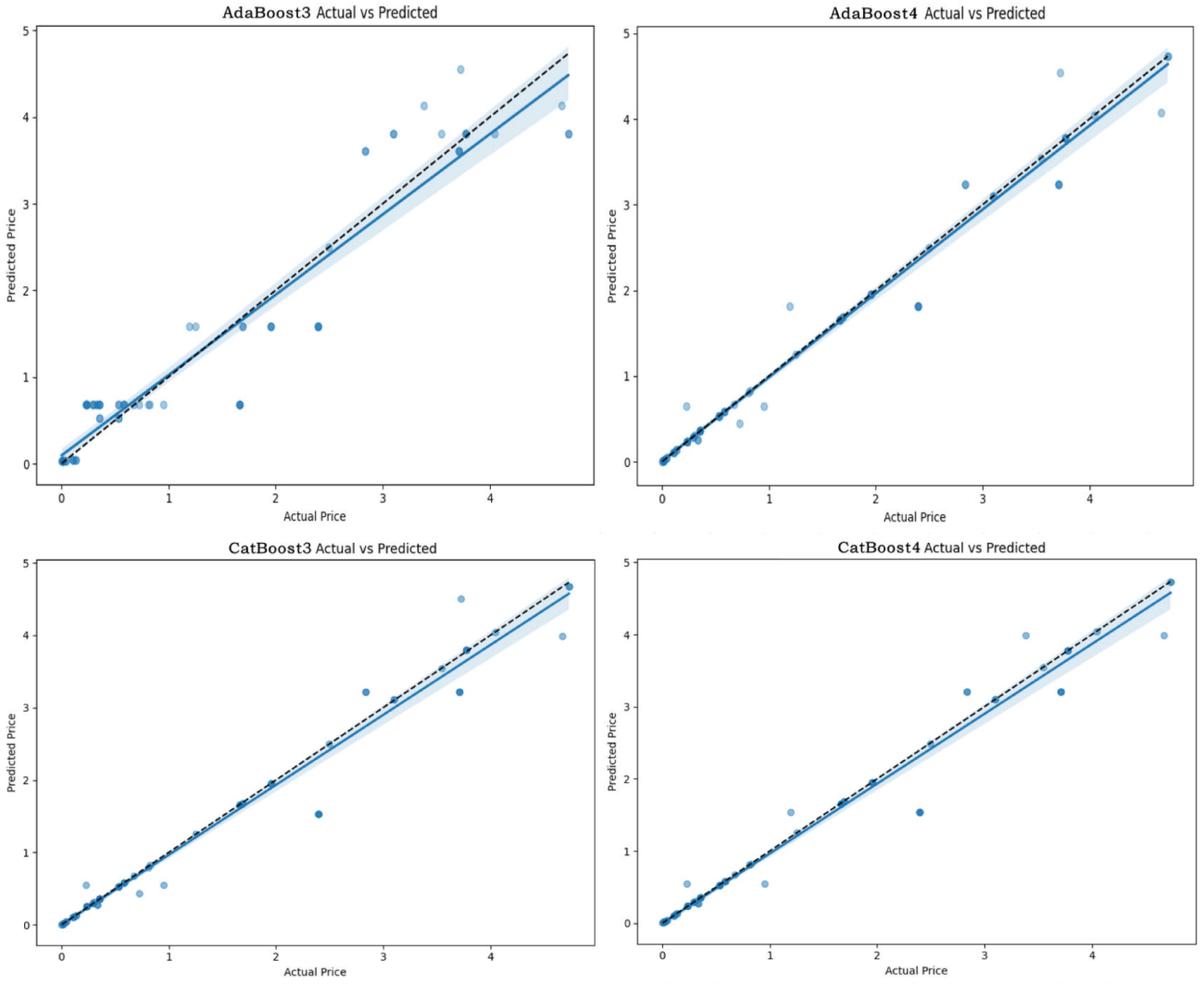

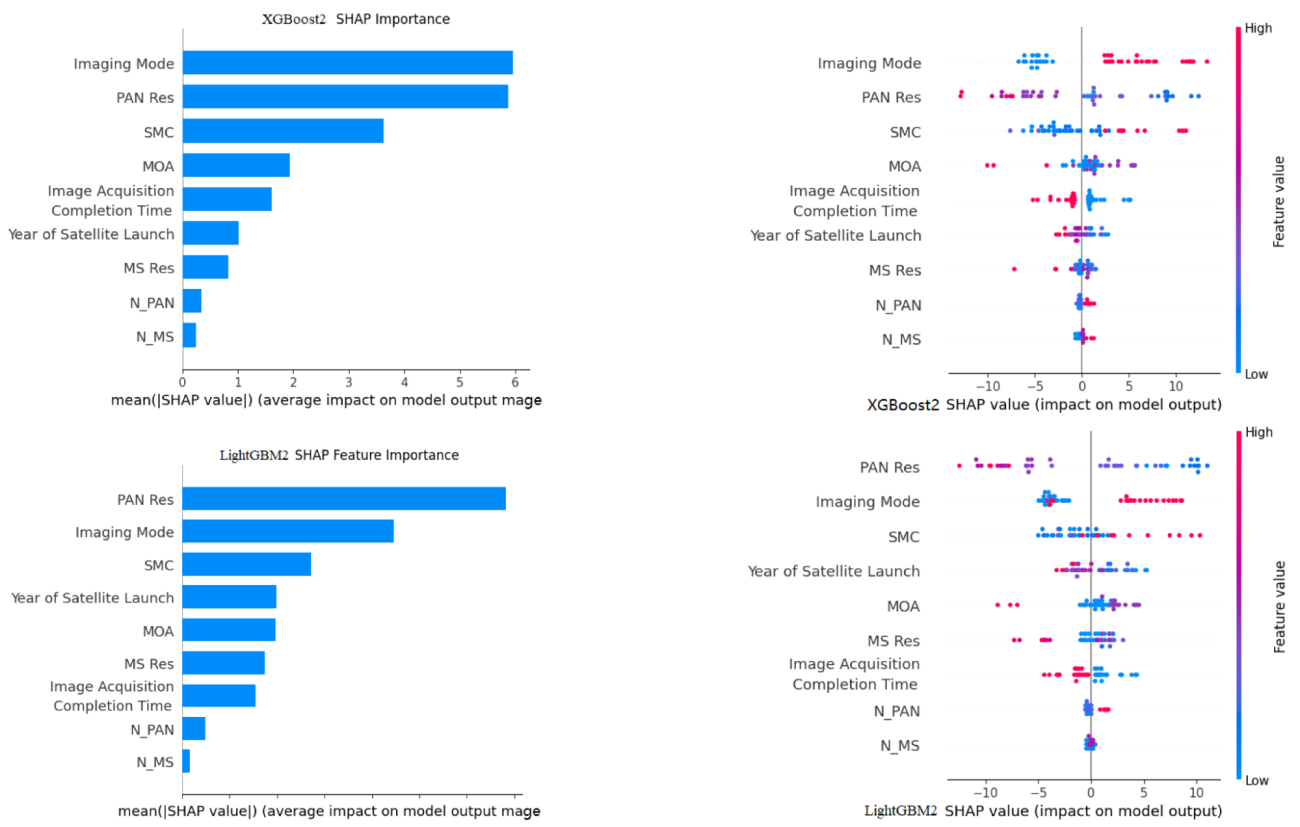

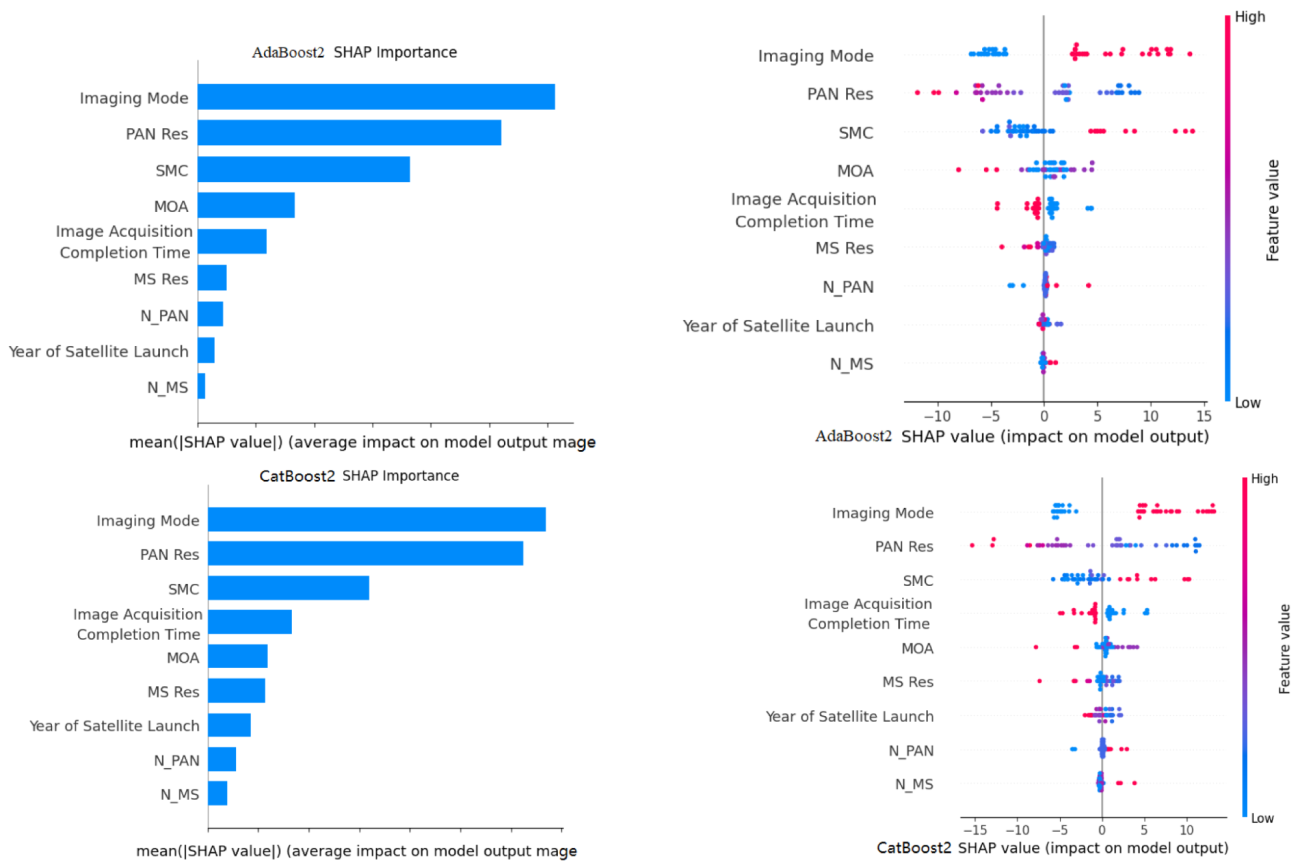

【議論の内容・結果は?】

◾️結論

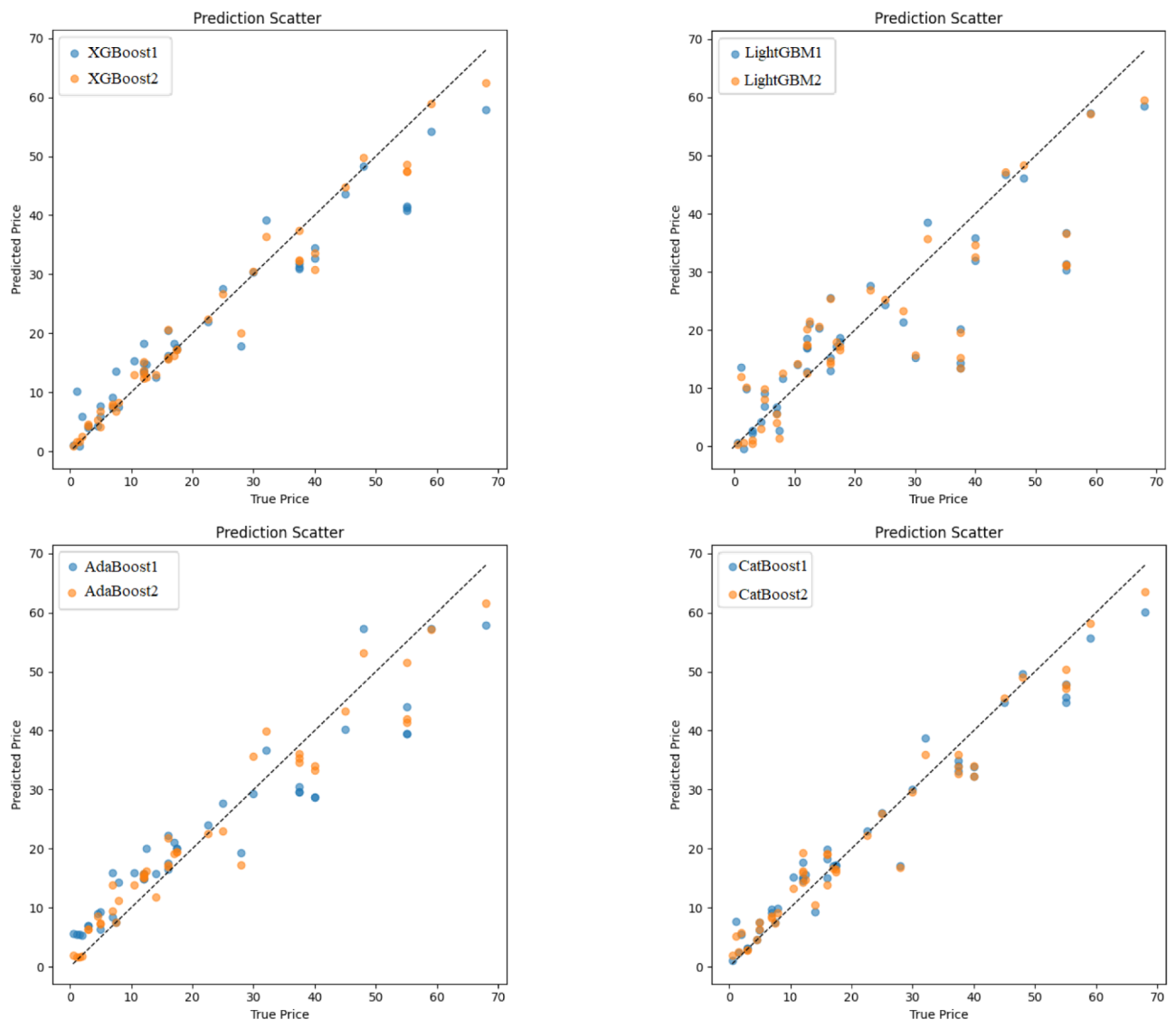

・光学画像:R>0.98、RMSE0.92、RMSE 最適化後)

・XGBoost: RMSE 37.7%改善(5.52→3.44ドル)、R値0.9870達成

・CatBoost: RMSE 40.3%改善(6.43→3.83ドル)、R値0.9826達成

・AdaBoost: RMSE 26.4%改善(6.51→4.79ドル)、中程度の改善

・LightGBM: RMSE 1%未満の改善

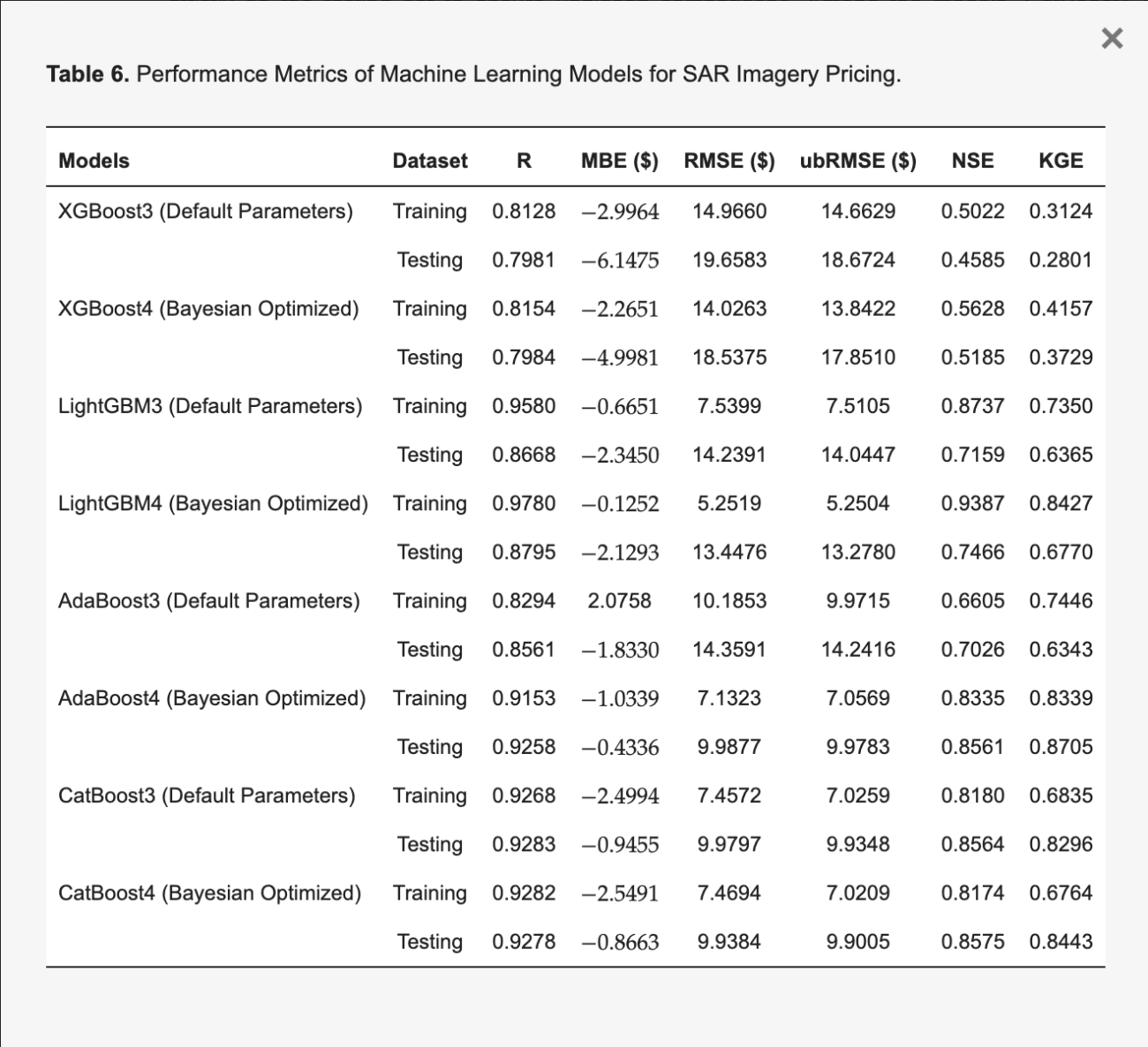

②SAR画像の予測性能

・CatBoost4: 最高性能(R=0.9278、RMSE=9.94ドル)

・AdaBoost4: ほぼ同等の精度(R=0.9258、RMSE=9.99ドル)

・LightGBM4: 中程度の性能(R=0.8795、RMSE=13.45ドル)

・XGBoost3/4: 低性能(R18.5ドル)

③モデルの安定具合

[光学画像]

・XGBoost2/CatBoost2: 対角線に沿った密集分布、全価格帯で安定

・AdaBoost2: 中価格帯(20-40ドル)でやや分散

・LightGBM2: 全体的に大きな分散、特に高価格帯で顕著

[SAR画像]

・CatBoost4: 高価格帯でも安定した予測

・XGBoost: 「扇状」の分散パターン、価格が上がるほど誤差が拡大

・(データが少ないこともあり)100ドル以上の予測で全モデルが苦戦

④各モデルごとの価格決定要因

[光学画像]

・撮影モード: 最大+7ドル/km²(トリステレオ)

・PAN解像度: +5~7ドル/km²(0.3-0.5m)

・衛星製造コスト: +5ドル/km²(高額衛星)

・最小注文面積: +2ドル/km²(小面積)

[SAR画像]

・地上解像度(GRR): 最も重要な価格決定要因

・偏波タイプ: 四重偏波で大幅なプレミアム(価格上昇)※論文内にデータなし

・撮影モード: Spotlight/Stripmapで価格差 ※論文内にデータなし

#アンサンブル学習 #光学画像 #SAR画像 #衛星画像 #価格予測 #価格設定

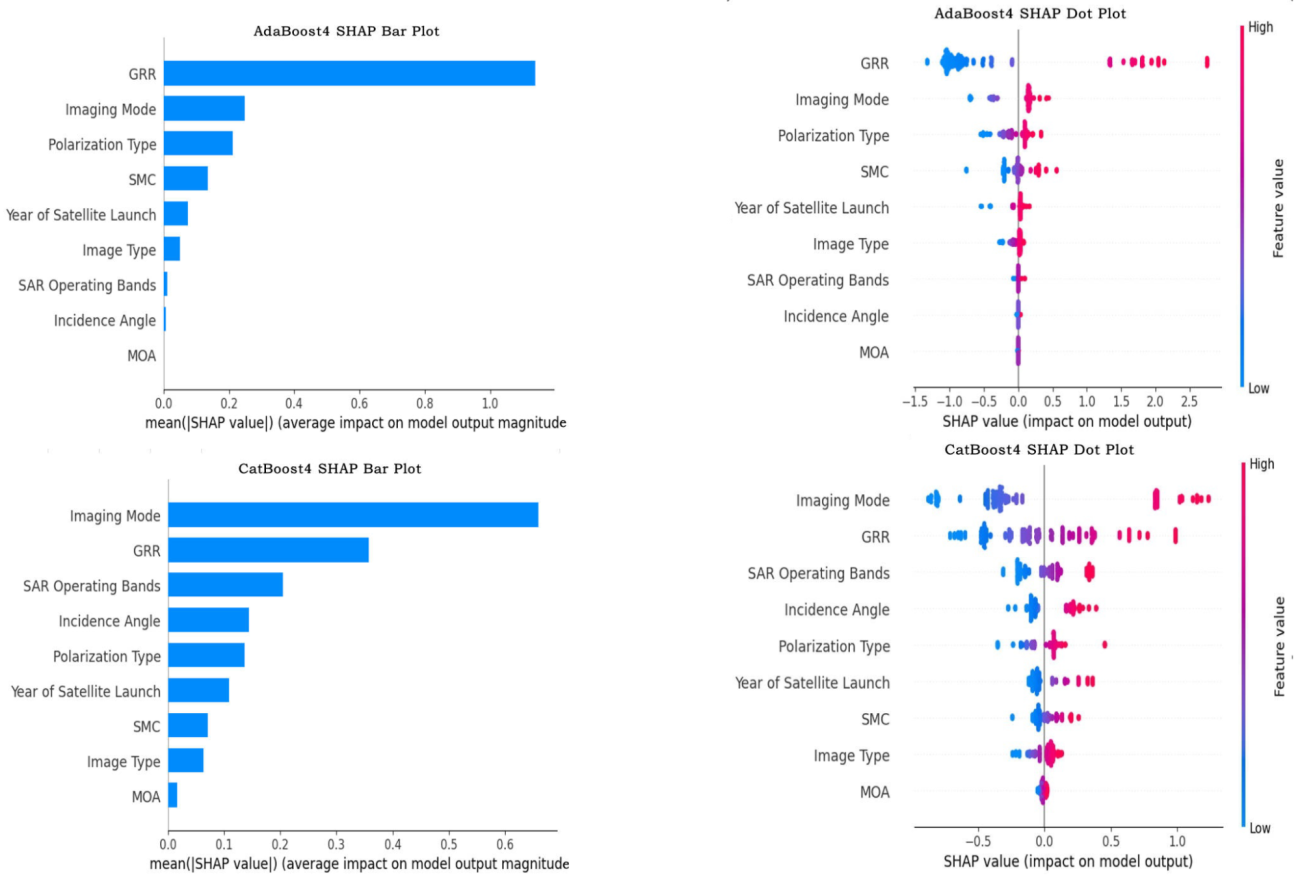

Seamless finer-resolution soil moisture from the synergistic merging of the FengYun-3 satellite series

【どういう論文?】

・全球規模の土壌水分モニタリングを強化するために、中国のFengYun-3(FY-3)衛星シリーズ(B、C、D)のマイクロ波放射計データから、2011-2020年の全球土壌水分データセットを作成する

※マイクロ波は雲を透過し、土壌から放射される微弱な電波を測定可能

【技術や方法のポイントはどこ?】

◾️衛星種類

・FY-3衛星群(中国)

・観測期間:2011-2020年

・空間解像度:0.15度(約15km)処理

・異なる時刻に観測し、1日をカバー

◾️マイクロ波センサーの周波数帯と特性

①10.65 GHz(Xバンド)

・偏波:垂直/水平(V/H)

・帯域幅:180 MHz

・地上分解能:51×85 km

・土壌水分推定のメイン周波数

②18.70 GHz

・帯域幅:200 MHz

・地上分解能:30×50 km

・水蒸気の影響を受けやすい

③23.80 GHz

・帯域幅:400 MHz

・地上分解能:27×45 km

・大気水蒸気の吸収帯

④36.50 GHz

・帯域幅:900 MHz

・地上分解能:18×30 km

・降雨の検出に使用

⑤89.00 GHz

・帯域幅:4600 MHz

・地上分解能:9×15 km

・雲・降水の検出

※周波数が低いほど地中深くまで電波が届き、高いほど表面の情報を得る

※GHz(ギガヘルツ):電波の振動数の単位(数字が大きいほど高周波)

※地上分解能:センサーが識別できる最小サイズ

◾️衛星の軌道特性

・軌道タイプ:極軌道(南北に地球を周回)

・入射角:55.4度(一定)

・観測幅:1400 km

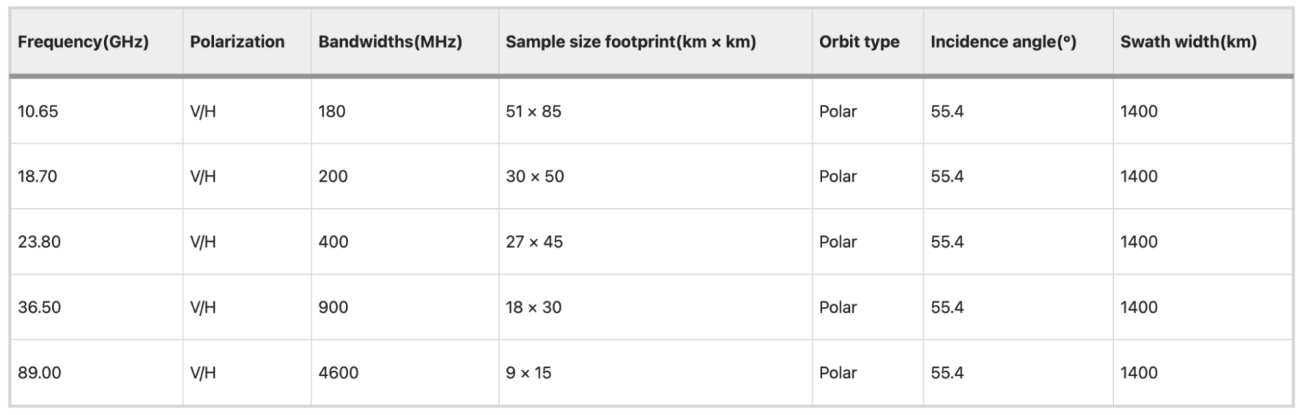

【議論の内容・結果は?】

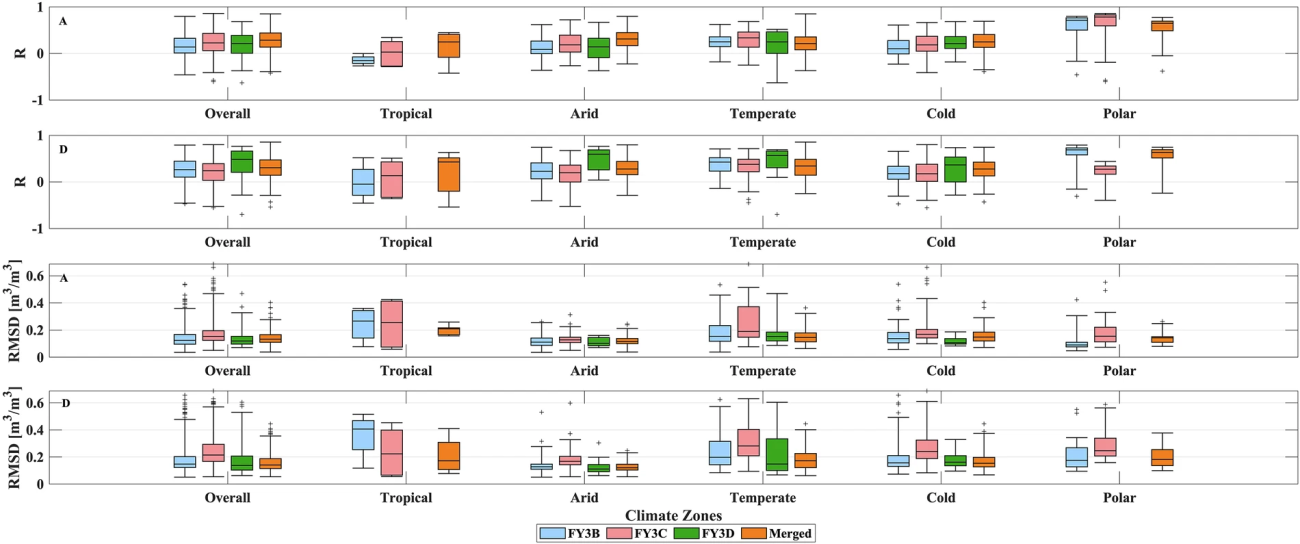

◾️結論

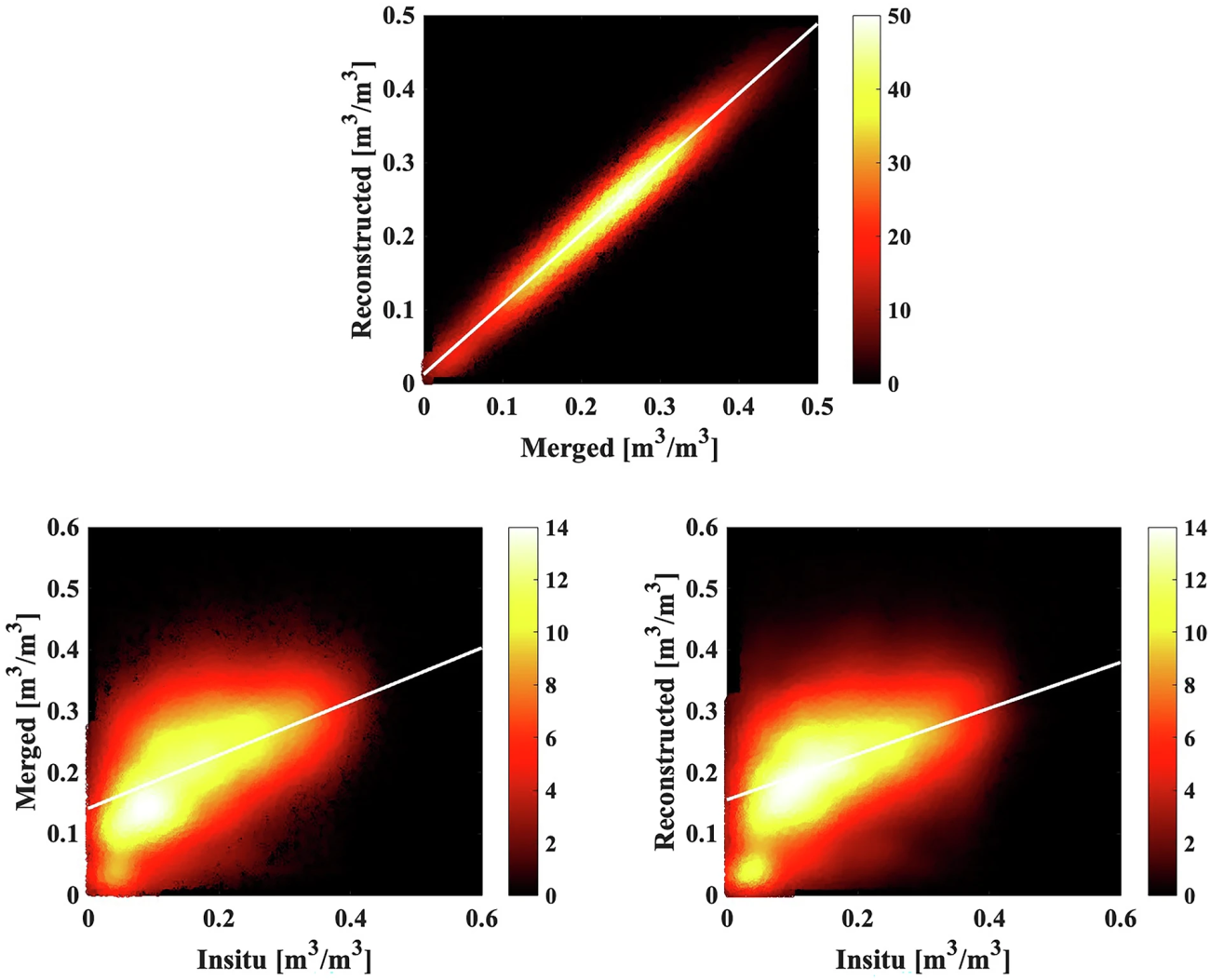

・In-situ観測との比較(2013-2019年)において、統合データの中央値相関係数は約0.5、統合データのRMSE中央値は0.08 m³/m³を達成

・SMAP(NASAが2015年に打ち上げた土壌水分観測専用衛星)との比較でほぼ同等の性能を実証

・データギャップ補間により観測頻度を20-60%から100%へ向上

◾️詳細

①時系列の連続性確認

・降交軌道(上パネル)と昇交軌道(下パネル)の時系列

・2011年7月~2013年9月:FY-3B単独(青点)

・2013年9月~2019年:FY-3B + FY-3C(橙点)

・2019年~:FY-3B + FY-3C + FY-3D(緑点)

・2019年後半~:FY-3C + FY-3D(FY-3B運用停止)

・2020年半ば~:FY-3D単独

※降交軌道:北から南へ飛行(主に夜間観測)

※昇交軌道:南から北へ飛行(主に昼間観測)

②気候別精度評価

[前提]

・ISMN(International Soil Moisture Network)という世界507地点の地中センサーによる実測値(正解データ)を最寄りの衛星ピクセル(15km四方)に対応付け

・1ピクセル内に複数観測点がある場合は平均化、時刻を合わせて日平均値で比較

[結果(相関係数(1に近いほど良い)とRMSE(0に近いほど良い))]

・極地域:最高性能

・寒冷地域:高性能

・温帯地域:中程度

・乾燥地域:やや低い

・熱帯地域:最も低い

・上記結果より、熱帯は密な植生が電波を遮り、乾燥地域は土壌水分が少なく検出困難、極地は雪氷の影響を受けやすいと考えられる

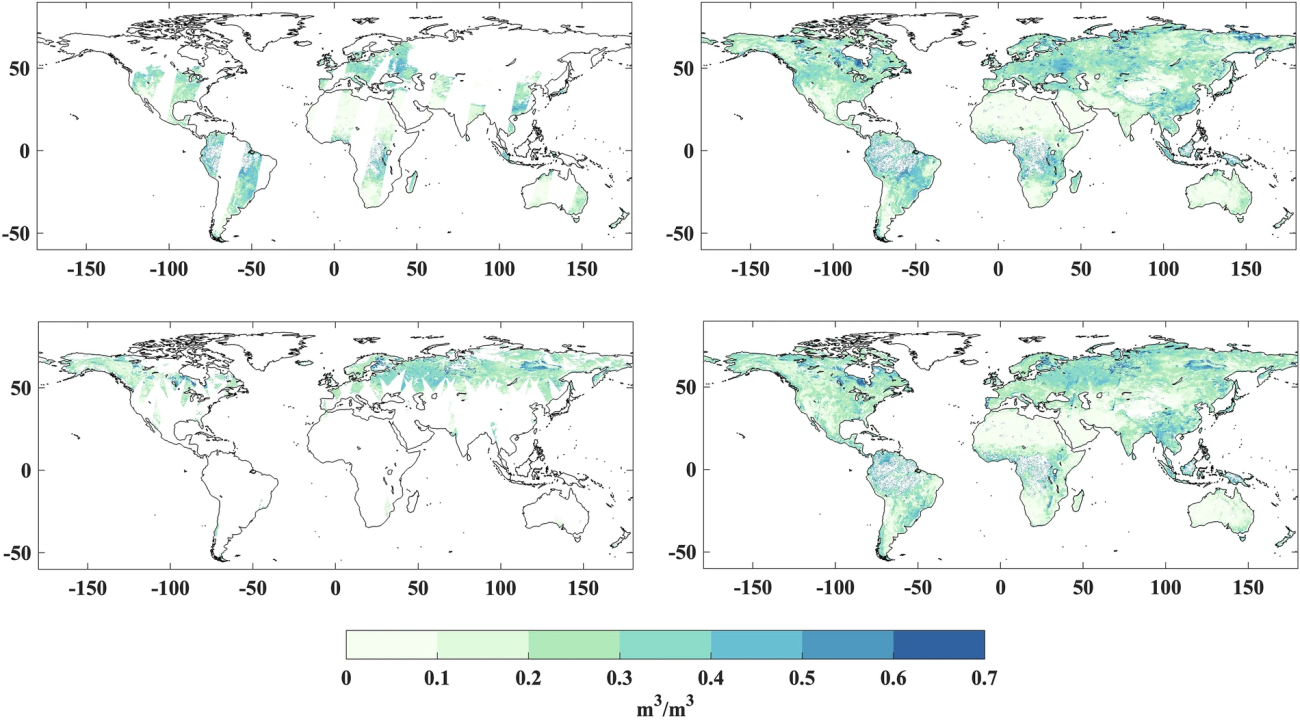

③データギャップ補間

[衛星土壌水分観測の根本的な問題]

・地球を南北に周回する極軌道衛星は、同じ地点の上空を通過するのは2-4日に1回となる

・結果として、単一衛星では毎日観測は物理的に不可能である

[FengYun-3の観測頻度]

・高緯度地域:30-60%の日でデータ取得

・熱帯地域:20%未満の日でデータ取得

・最良でも40-80%の日は欠測

[補間結果]

・左図が元データ(白い部分が欠測)、右が補間後(完全なデータ)となっており、欠測だらけのデータが補完されたことがわかる

・以下の図を確認すると、補間が元データを歪めていない(対角線上に分布)ことがわかり、地上観測とも整合性があった

#FengYun3 #FY3衛星 #マイクロ波放射計 #MWRI #昇交軌道 #降交軌道 #輝度温度

来月以降も「#MonthlySatDataNews」「#衛星論文」を続けていきますので、お楽しみに!