【2025年9月】衛星データ利活用に関する論文とニュースをピックアップ!

2025年9月に公開された衛星データの利活用に関する論文の中でも宙畑編集部が気になったものをピックアップしました。

・Integration of satellite data for predicting crop yields in Eastern Ethiopia using machine learning

(エチオピア東部において、衛星データと現地の農業データを組み合わせて、作物の収穫量を機械学習で予測できるモデルを作る)・Spatial temporal fusion based features for enhanced remote sensing change detection

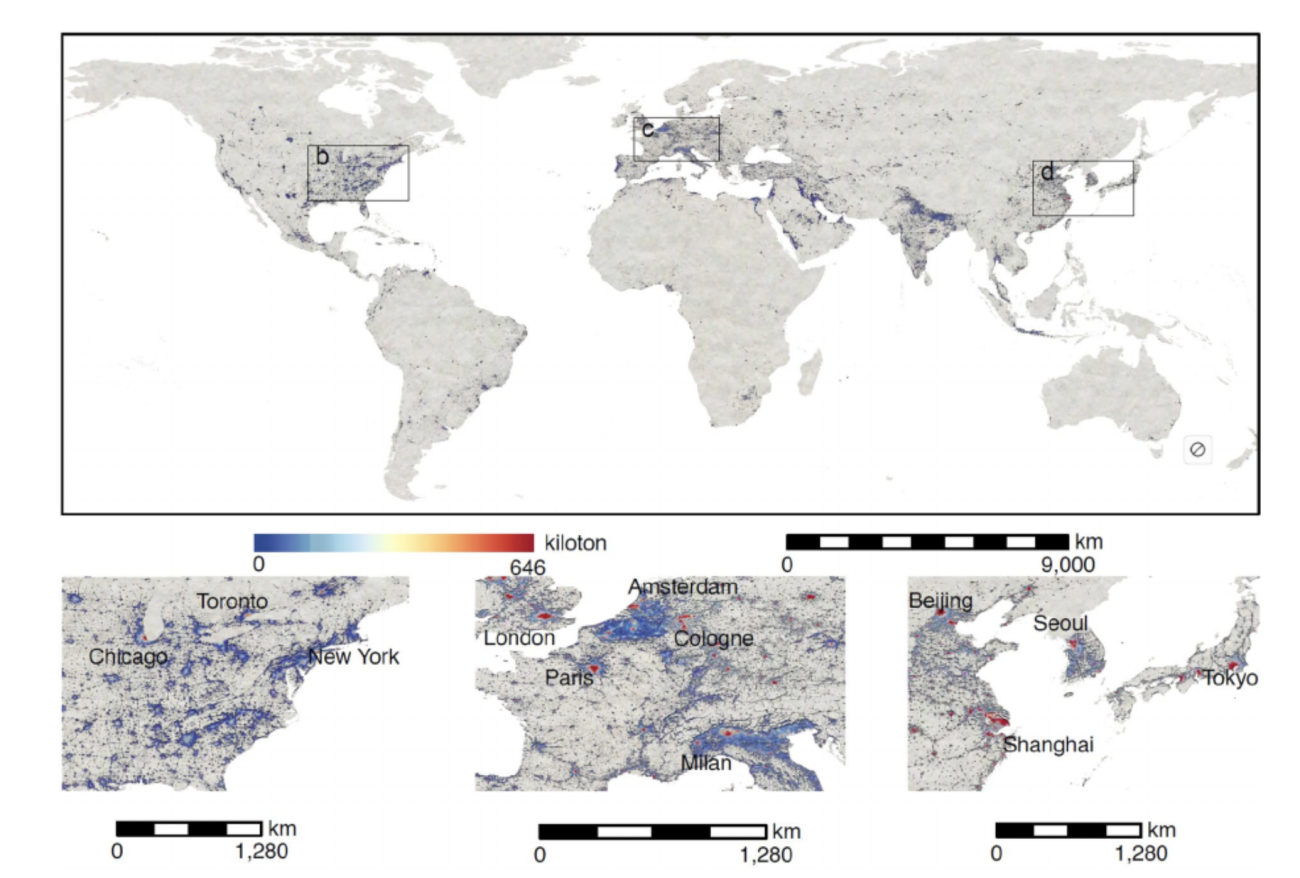

(衛星画像の「空間的特徴」と「時間的特徴」を同時に考慮できる新しいAIモデルであるDuSTiLNet(Dual-time point Space–Time fusion LSTM Network)を用いて、真の変化(建物の新築・撤去など)を正確に抽出し、影や季節性などの「見かけの変化」による誤検出を最小化する)・A global dataset for steel aluminum and cement in-use stocks at 500 m gridded level 2000-2019

(世界中の上記素材の分布を500m四方の細かさで、2000〜2019 年の 20 年間にわたり推定した新しいデータセットを作成し、都市ごとのストック量を「地図」で見える化し、どこにどれだけの資材が蓄積しているかを定量的に示す)

宙畑の新連載「#MonthlySatDataNews」では、前月に公開された衛星データの利活用に関する論文やニュースをピックアップして紹介します。

実は、本記事を制作するために、これは!と思った論文やニュースをTwitter上で「#MonthlySatDataNews」「#衛星論文」をつけて備忘録として宙畑編集部メンバーが投稿していました。宙畑読者のみなさまも是非ご参加いただけますと幸いです。

2025年9月の「#MonthlySatDataNews」「#衛星論文」を投稿いただいたのはこの方でした!

A global dataset for steel aluminum and cement in-use stocks at 500 m gridded level 2000-2019 #衛星論文

2000〜2019年における都市の「鉄・アルミ・セメント蓄積量」を、夜間光衛星データ+国別統計を組み合わせて500m解像度で全球マッピング https://t.co/iDtUI4498a

— たなこう (@octobersky_031) September 27, 2025

それではさっそく2025年9月の論文を紹介します。

Integration of satellite data for predicting crop yields in Eastern Ethiopia using machine learning

【どういう論文?】

・エチオピアは人口の約85%が農業に従事し、GDPの約43%、輸出の約80%を担うが、気候変動・土壌劣化・気象変動で生産性が不安定である

・エチオピア東部において、衛星データと現地の農業データを組み合わせて、作物の収穫量を機械学習で予測できるモデルを作る

【技術や方法のポイントはどこ?】

◾️先行研究の課題とアプローチ

①データの少なさと地域適応の不足

・これまでの研究は、エチオピア全体を対象にした「大まかなモデル」が多かった

・本研究では、エチオピア東部の33地区のデータ(2004〜2017年)を使い、NASAの衛星データと統合して、地域特化型モデルを構築する

②小規模農家への実用性が低い

・高性能なモデルであってもインターネット環境が不安定な地域では使えないことが多い

・本研究では、オフラインでも使えるモバイルアプリを開発し、農家が自分の地区・作付面積・季節を入力するだけで、収量予測を得られるようにした

③気候変動に対応できる汎化性能(どんな状況でも安定して使える能力)が不足

・深層学習(例:ニューラルネット)は大量のデータが必要で、少ないデータでは不安定になりやすい

・本研究では、少ないデータでも安定して動作するランダムフォレスト(Random Forest)や勾配ブースティング(Gradient Boosting)を採用し、交差検証によって汎化性能を確認した

◾️データセット

①対象期間・地域

・2004〜2017年、東部エチオピアの33地区(Wereda)

②データの種類

[現地統計データ(Ethiopian Statistical Services)]

・作物名、作付面積、収量(目的変数)、季節、地域など

[衛星・気象データ(NASA)]

・衛星観測による気温、降水量、湿度、地中水分、風速、雲量、表面温度など

◾️技術的特徴

①データの前処理

・欠損値を平均で補う、重複データを削除、単位をそろえるなどの作業を実施

・数値を正規化(スケールをそろえる)して、特徴量の偏りを防止

・カテゴリ(例:季節や地域)は数値に変換(エンコーディング)してモデルに入力可能にする

②特徴選択

・収量に強く関係する変数(例:降水量・地中水分・気温)を抽出

※今回、地中水分やエアロゾル、地表反射率なども用いて、既存の気温・降水だけより干ばつ/高温/日射の複合ストレスを因子として利用する

・不要な特徴を減らして過学習を防止

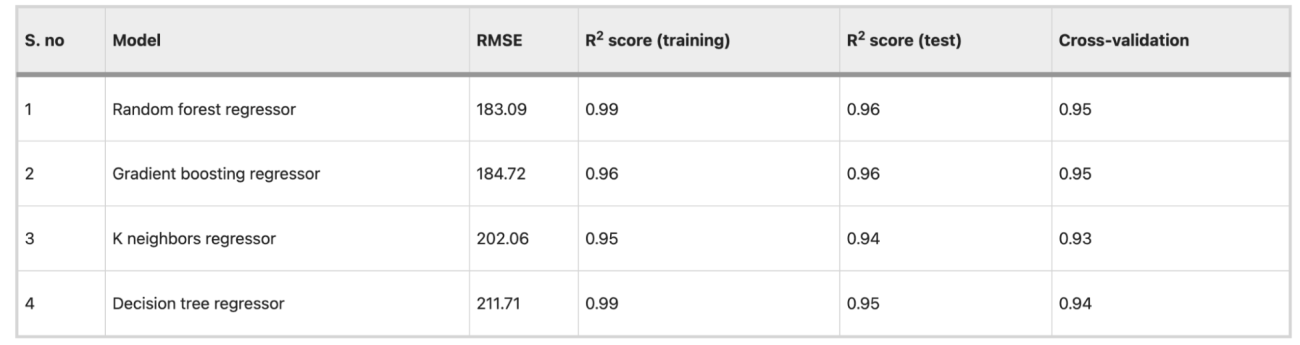

③モデル構築(4種類)

・ランダムフォレスト:複数の決定木を組み合わせる手法であり、ノイズに強く精度が高い

・勾配ブースティング:前のモデルの誤差を次のモデルで修正していく手法

・K近傍法(KNN):似た条件(近い特徴)のデータから平均的な値を予測

・決定木(DTR):1本の木構造でルールを学ぶ、シンプルで解釈しやすいモデル

④ モデル検証と調整

・80%を学習用、20%をテスト用に分けて検証

・交差検証でデータを複数パターンに分け、性能の安定性を確認

【議論の内容・結果は?】

・ランダムフォレストが最も精度・安定性ともに高い(RMSEが最小、R²が最大)

・予測精度が高く(R²=0.96)、新しい環境データでも安定した性能を出せることを確認できた

・モデルをモバイルアプリに組み込み、農家がリアルタイムの衛星データと連動した収量予測を得られる環境を構築した

#エチオピア #衛星データ #機械学習 #収量予測 #ランダムフォレスト #勾配ブースティング #地域特化型モデル #モバイルアプリ #気候変動

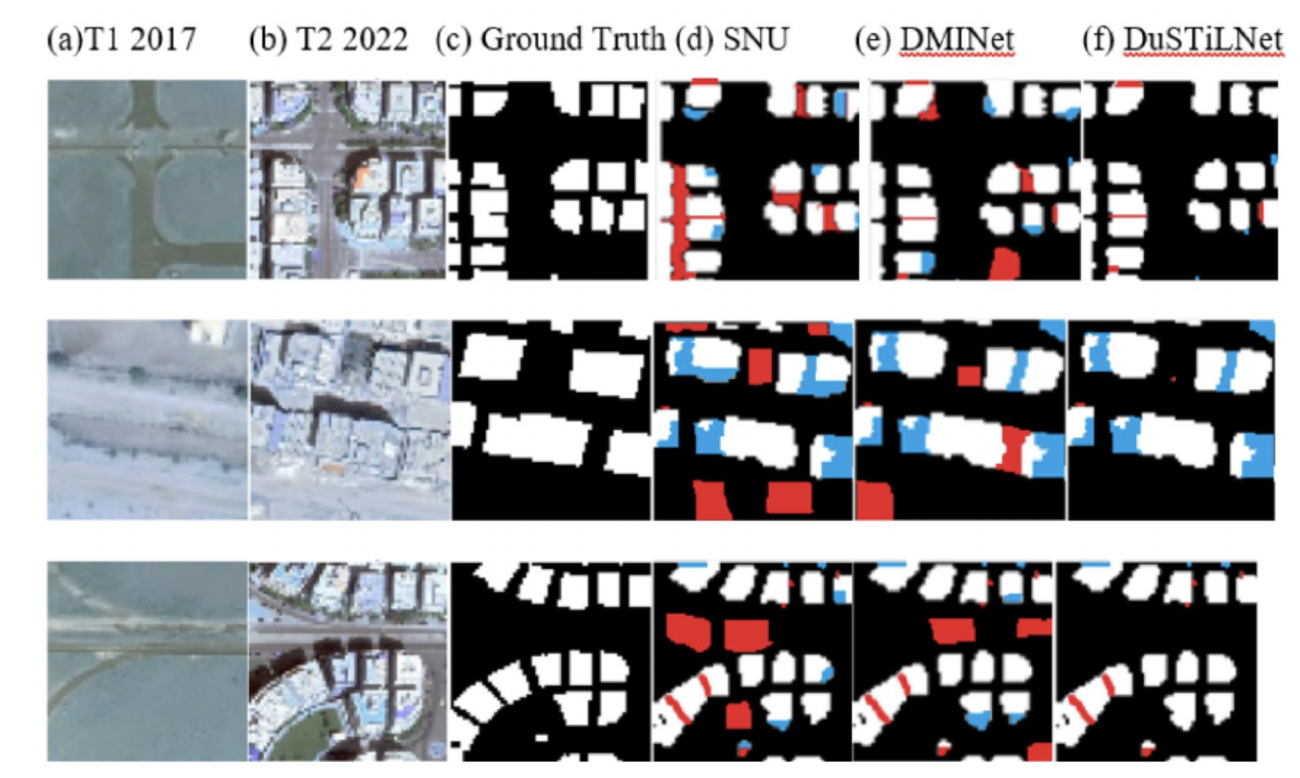

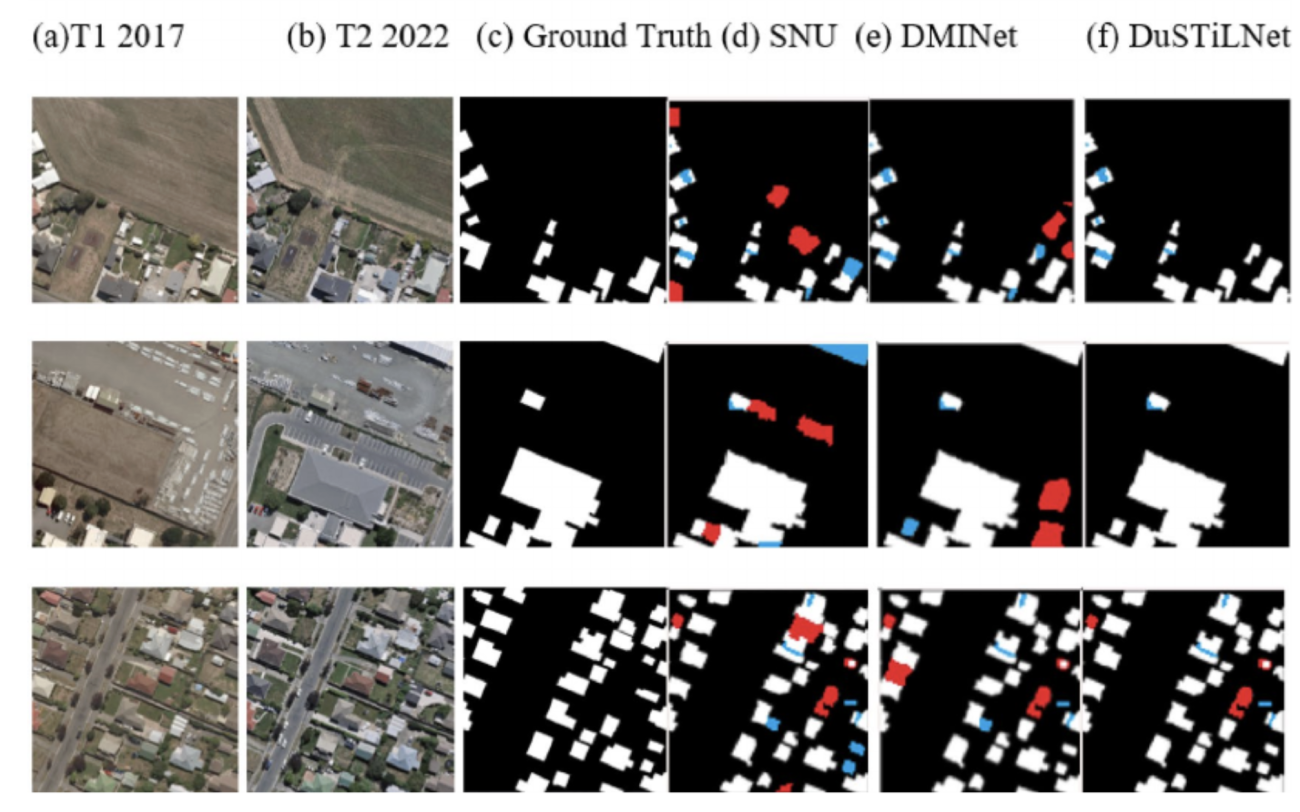

Spatial temporal fusion based features for enhanced remote sensing change detection

【どういう論文?】

・衛星データを用いると、都市の拡張や森林伐採、洪水や地震の被害把握など、あらゆる地理的変化を定量的に追うことができるが、実際の観測画像には季節や天候、太陽光の当たり方、大気条件、センサー性能の違いなどが影響することで、実際と見かけの変化(影や照明の差など)を区別するのが難しいという課題がある

・本研究では、衛星画像の「空間的特徴(どんな形や構造か)」と「時間的特徴(どのように変化したか)」を同時に考慮できる新しいAIモデルであるDuSTiLNet(Dual-time point Space–Time fusion LSTM Network)を用いて、真の変化(建物の新築・撤去など)を正確に抽出し、影や季節性などの「見かけの変化」による誤検出を最小化する

【技術や方法のポイントはどこ?】

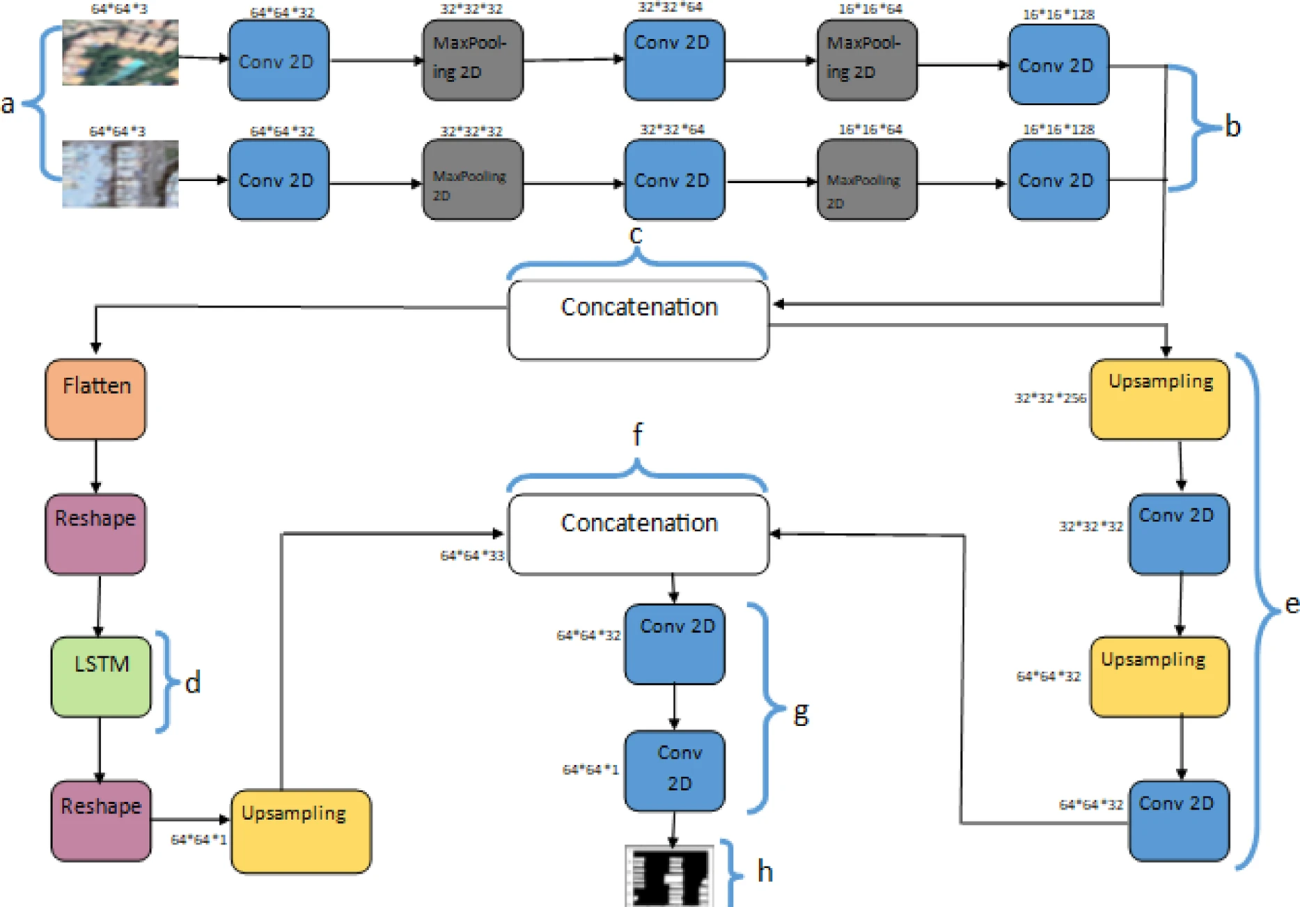

◾️本研究のアプローチ(DuSTiLNet)

①二時点入力構造(dual encoder)

・2つの時点の画像(例:2017年と2022年)をそれぞれ独立のCNNエンコーダに通し、形や構造の特徴を抽出

・上記により、2枚の画像の「構造的違い」を明示的に扱えるようになる

②LSTM(長短期記憶ネットワーク)の導入

・2時点間の“時間的関係”を学習

・LSTMはもともと時系列解析に使われるAIで、「過去の状態から現在の変化を予測する」能力がある

・本ステップを利用して、建物の出現・消失のような継続的な変化を捉える

③空間–時間融合(space–time fusion)

・CNNの空間特徴とLSTMの時間特徴を2段階で統合し、「どこで、どのように変化したか」をより正確に再構成する

◾️データセット

①EGY-BCD(Egypt Building Change Detection)

・Google Earthの衛星画像(2017年と2022年)

・解像度:0.25 m/ピクセル(建物の輪郭が明確に見える高精細画像)

・画像ペア:6,091組(256×256×3)

・目的:建物の新築・撤去などの変化検出モデルを学習・評価

②WHU Building Change Detection Dataset

・中国の都市域航空画像(2012年と2016年)

・解像度:0.075 m → 0.3 m/ピクセル(再サンプリング)

・ペア数:18,000以上(512×512)

・目的:他地域・他センサ条件でも性能が維持できるか(汎化性能評価)

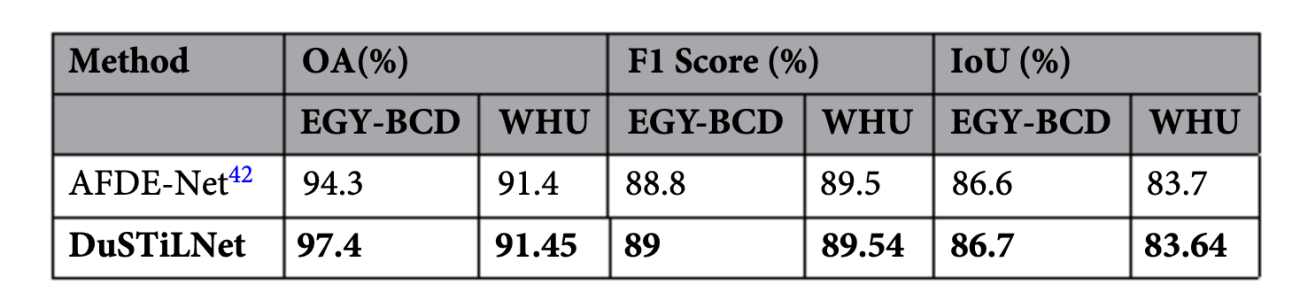

【議論の内容・結果は?】

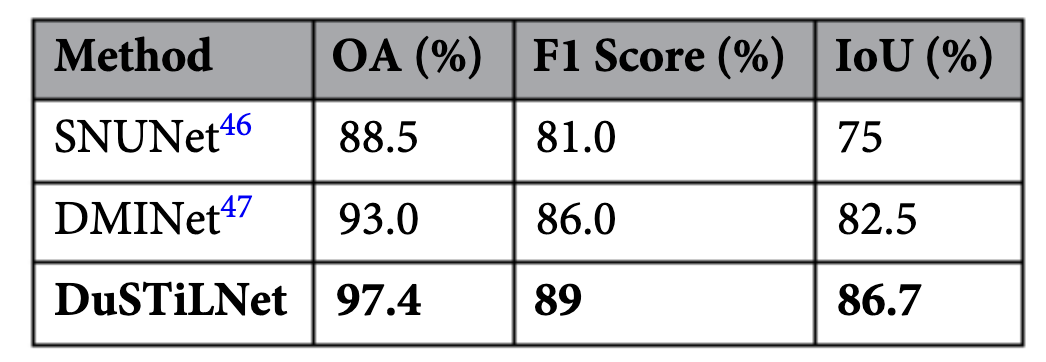

◾️EGY-BCDデータセット

・提案モデル「DuSTiLNet」は、エジプトの建物変化検出データセット(EGY-BCD)で非常に高い精度を達成した

・全体精度(Overall Accuracy):97.4%(全画素のうち、変化・非変化を正しく分類できた割合)

・F1スコア:89%(「変化あり」と正しく判断した割合(適合率)と、「変化あり」を見逃さなかった割合(再現率)のバランス。つまり「本当に変わった場所」をしっかり検出しつつ、誤判定も少ないことを示す)

・IoU(Intersection over Union):86.7%(モデルが検出した“変化領域”と実際の変化ラベルの重なり率。空間的な一致度が高く、変化の位置を正確に捉えていることを示す)

◾️WHUデータセット

・DuSTiLNetは、中国の都市域画像を対象としたWHUデータセットでも高精度を維持した

・他の最新モデルであるAFDE-Netに対して、全体精度で+0.05ポイント向上した

・ただし、EGY-BCDデータセット時と比べると若干性能が低下しており、影や季節性の除去が以前として難しいという結果になった

#変化検出 #DuSTiLNet #空間時間融合 #CNN #LSTM #建物変化 #EGY_BCD #WHUデータセット

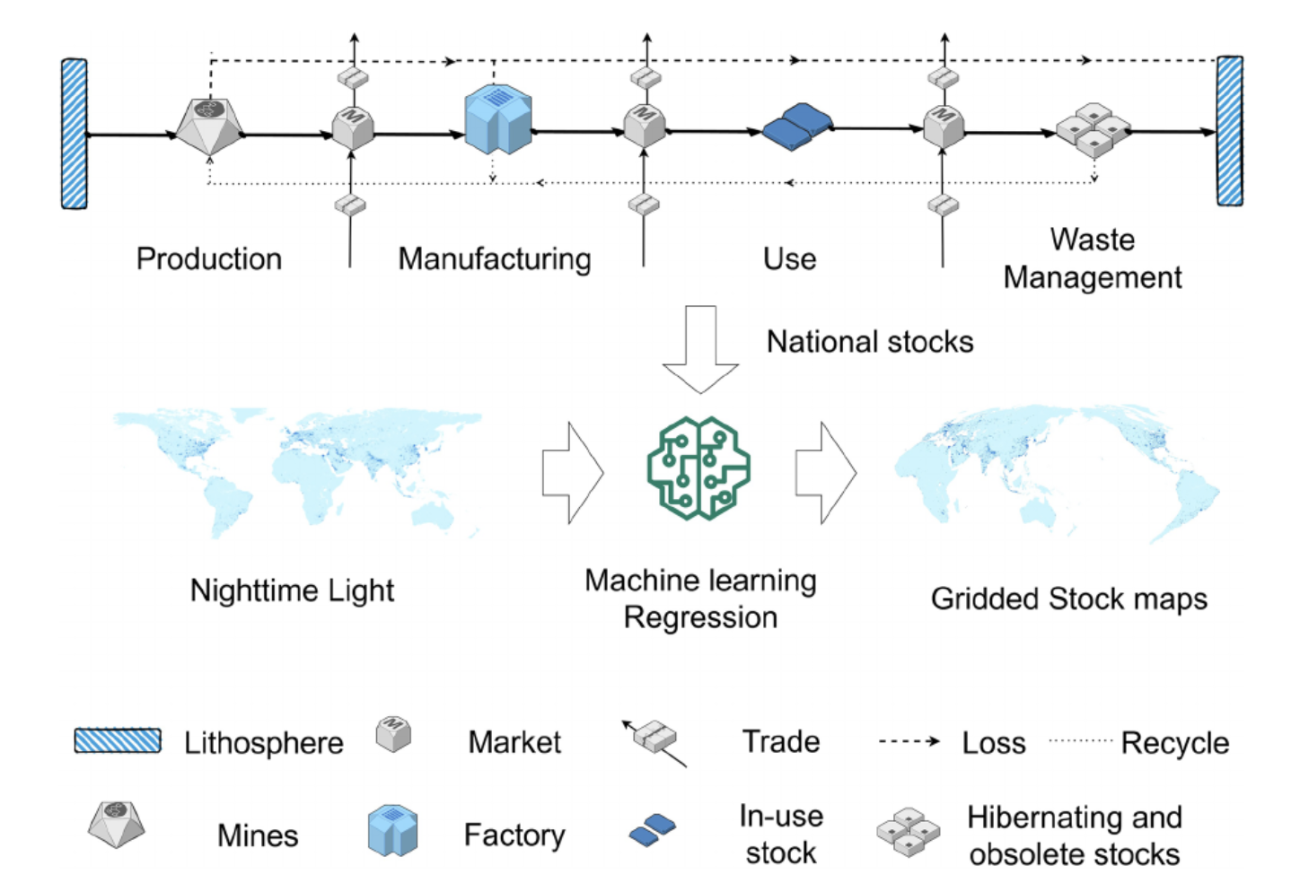

A global dataset for steel aluminum and cement in-use stocks at 500 m gridded level 2000-2019

【どういう論文?】

・建物・道路・橋・製品などに使われている大量の素材(鉄・アルミ・セメントなど)は、使用後もリサイクル資源として活用することができ、都市鉱山(urban mining)としての価値が高い

・本研究は、世界中の上記素材の分布を500m四方の細かさで、2000〜2019 年の 20 年間にわたり推定した新しいデータセットを作成し、都市ごとのストック量を「地図」で見える化し、どこにどれだけの資材が蓄積しているかを定量的に示す

【技術や方法のポイントはどこ?】

◾️先行研究の課題と本研究のアプローチー

①トップダウン手法(国レベル集計)

・国単位での総量は出せるが、都市ごとの差が見えない

・夜間光衛星データ(NTL)を使って500 m単位に細分化

②ボトムアップ手法(建物ごと積算)

・精度は高いが、膨大な手作業が必要で全球には使えない

・NTLと国別データを回帰モデルで統合し、自動的に分布推定

③NTLデータの欠点

・衛星の光センサーは検出できる輝度の上限が決まっており、都市中心部のように非常に明るい地域ではセンサーが検出できる最大値に達してしまう結果、データ上に光の「飽和」や「にじみ(ブルーミング)」が発生して対象物を正確に測ることが難しい

・DMSP-OLS と NPP-VIIRSを統合・補正し、オートエンコーダで誤差を軽減

④国ごとの開発段階差

・「光の強さ=資材量」の関係が国によって異なる

・国ごとに回帰係数を個別設定(119か国で学習、他は平均値で補完)

◾️データセット

①夜間光データ(NTL)

・人工の灯りを観測した衛星データ(例:街灯、建物の照明)を利用する

・使用する衛生データはDMSP-OLS(1990年代〜2013年)と NPP-VIIRS(2012年以降)

②国別マテリアルデータ

・米国地質調査所(USGS)や国連貿易統計(UN Comtrade)、各国統計年鑑(日本・中国・欧州など)から取得する

・それぞれの年の国内在庫量(鉄・アルミ・セメント)をトップダウンで算出する

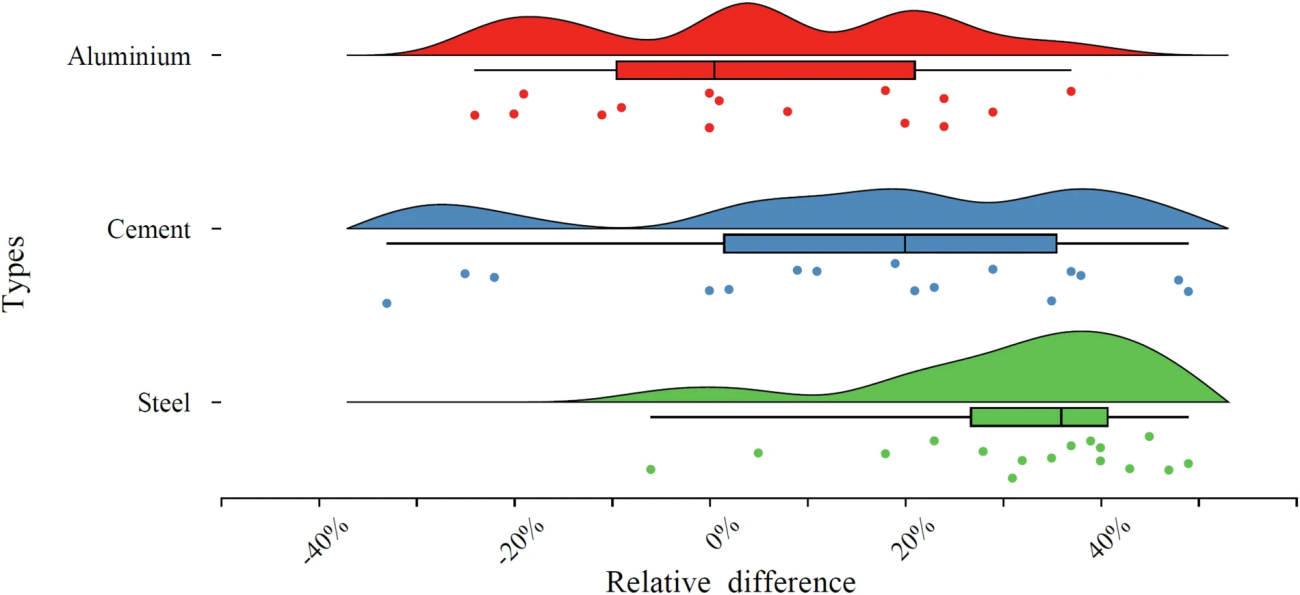

【議論の内容・結果は?】

・世界の鉄,アルミ,セメントの「使用中ストック」を500mグリッドで2000–2019年の20年分、合計60個GeoTIFFとして整備した

・約80%の都市で、既往のボトムアップ推計との差が−20%〜+40% に収束した

(鋼:−6%〜+49%、アルミ:−24%〜+37%、セメント:ばらつき大)

#都市鉱山 #マテリアルストック #鉄 #アルミニウム #セメント #夜間光データ #NTL

来月も「#MonthlySatDataNews」「#衛星論文」を続けますので、お楽しみに!