国内外の地理空間情報に関わる4社が見据える地理空間情報データの力【SPACETIDE2025レポート】

地理空間産業に携わる、国内外から集まったパネリストたちのセッションをレポート。地理空間情報の重要性や課題、宇宙産業との連携など多岐にわたり議論が行われました。

2025年7月7日〜10日で開催された宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE2025」。「商業宇宙の解放:地理空間情報データの力」と題されたセッションでは、4人のパネリストが地理空間情報の観点から衛星データに焦点を当て議論を行いました。

登壇者は、

Ronda SCHRENKさん(全米地理空間インテリジェンス財団CEO)、

Ananyaa NARAINさん(Geospatial World 副社長兼コンサルタント)、

座間創さん(株式会社パスコ 衛星事業部 事業推進部 部長)、

山崎秀人さん(株式会社Tellus 代表取締役社長)の4名で、

モデレーターは杉田尚子さん(JAXA 地球観測研究センター 参事)が務められました。

(1)地理空間データの重要性

地理空間情報データとは、地球表面上の特定の位置や場所と関連付けられたデータのことで、位置情報(緯度・経度など)と、その場所に関する「何が」「いつ」あるか、といった属性情報が組み合わさっているものです。例えば、衛星画像や地形図、身近なところで言えばスマートフォン等携帯電話の位置情報などもこれに当たります。

地理空間データを扱う前に知っておきたい地理空間データの心得

地理空間エコシステム

地理空間データはある特定の機関や団体のみで完結するものではありません。データの収集、分析、配信、利用する様々な組織、アプリケーションや技術などが相互に結び付いています。これを”地理空間エコシステム”と呼び、社会的な課題解決やイノベーションを起こす際に非常に重要なものとなっています。

セッションではこのエコシステムが活用された例として、Schrenkさんよりウクライナ戦争と能登半島地震での事例が挙げられました。

戦争においては、衛星画像を用いて部隊の動きを追跡しリアルタイムで戦況を監視することができ、ジャーナリストや市民社会団体等が知見を得るのに役立っているとのこと。

また能登半島地震においては、救助における現場へのアクセスと、復旧活動の優先順位をつける際等に衛星画像が活用され、これは提供の迅速さと画像の明瞭さが高く評価されているためだというお話がありました。

座間さんからも、PASCOでの衛星データを活用した課題解決が行われている事業例が挙げられました。

現在デモンストレーションプロジェクトが行われている、インドネシアでの森林伐採検出やタイでの電力推定のためのソーラーパネル検出といった例が挙げられ、衛星データを提供するのみではなく、独自の分析技術を通じて課題解決に尽力していくとお話されたのが印象的でした。

日常生活においても利用されている

章の冒頭でも少し触れましたが、私達個人が利用しているナビゲーションシステムや地図アプリも地理空間情報データが利用されています。現在、車やスマートフォンを持っている方なら、これらのアプリケーションやサービスを利用されたことがある、または日常的に利用しているという方も多いのではないでしょうか。

普段はあまり意識していませんが、地理空間データは地球規模の問題においても、私達の日常生活においても欠かせないものです。

また様々な分野で商業利用が進むことにより、地理空間エコシステムはますますその重要性が高まっています。

地理空間エコシステムの重要性

では何故、これほどこのエコシステムが重用されているのでしょうか?Schrenkさんの発言では以下の5点が挙げられていました。

1.持続性…現在、人工衛星は地球とその周辺を継続的に観測しており、リアルタイムの情報が永続的に得られること

2.スピード…数年前までであれば数日かかっていた処理が、今や数分で実行完了され、地上まで届けられること

3.スケーラビリティ…民間企業が改善を繰り返し、イノベーションを起こせること

4.アクセシビリティ…非営利団体やジャーナリスト、投資家など様々な人々が容易に情報にアクセスできること

5.パートナーシップ…政府や産業界、または国境を超えてのパートナーシップを結び得る能力があること

以上の有用性は、先述のエコシステムを用いた具体例にも見ることが出来ます。この市場は今後も迅速に拡大していくでしょう。

(2)宇宙産業と地理インフラ産業のワークフロー統合

地理空間データエコシステムが直面している課題

一方で、課題点としては以下のようなものが挙げられます。

・分析ツールと人材…現在では日々膨大な量のデータを収得できるが、その中から得られる知見はデータ量の増加に比例せず、必要な情報を的確に抽出するツールと人材が必要である

・画像の信頼性…合成画像やディープフェイク画像が増加する中、どのように信頼性を守っていくかという課題がある

・国際的な規範の制定…民間での利用が拡大するにつれて、衛星データが悪用されるケースも増大しており、これに対する保護策やルールが必要である

Schrenkさんは、データの量が多いからといって知見が得られるわけではないと課題を指摘しています。これらに対して必要なのは”地理空間データ融合と人材育成への投資”であると発言されました。

「”地理空間データの融合”の進展に投資することは、実用的なインサイトの産出、自動化の促進、ユーザーが迅速に必要な情報へアクセスできることに繋がります。商業用の地理空間情報は国や業界の壁を越え、安全かつ手ごろな価格で入手できるでしょう。

しかし何よりも重要なのは人々への投資です。技術的な面だけではなく、グローバルな視野と理解を深め、信頼に足る人材を育成していくことで、私たち全員のために機能する地理空間エコシステムを構築することが出来るでしょう。」

宇宙産業との関わり

地理空間エコシステムの現状や課題を整理したうえで、セッションは”宇宙産業と地理インフラ産業の関わり”という観点へと進みました。

宇宙インフラは主に”地球観測”、”GNSSと測位”、”通信”の3つの分野に分かれています。これらのプラットフォームはすべて、最終的には私たちにデータを提供してくれるものであり、それが宇宙産業と地理インフラ産業をつなぐ接点となります。

言い換えれば、地理空間産業にとって宇宙産業は不可欠な基盤であるということです。

近年では、安全保障やビジネス・インテリジェンス、建設業界など様々な分野で両インフラのワークフロー統合が進展しており、より広く関係が深まっています。

投資と市場の経済効果

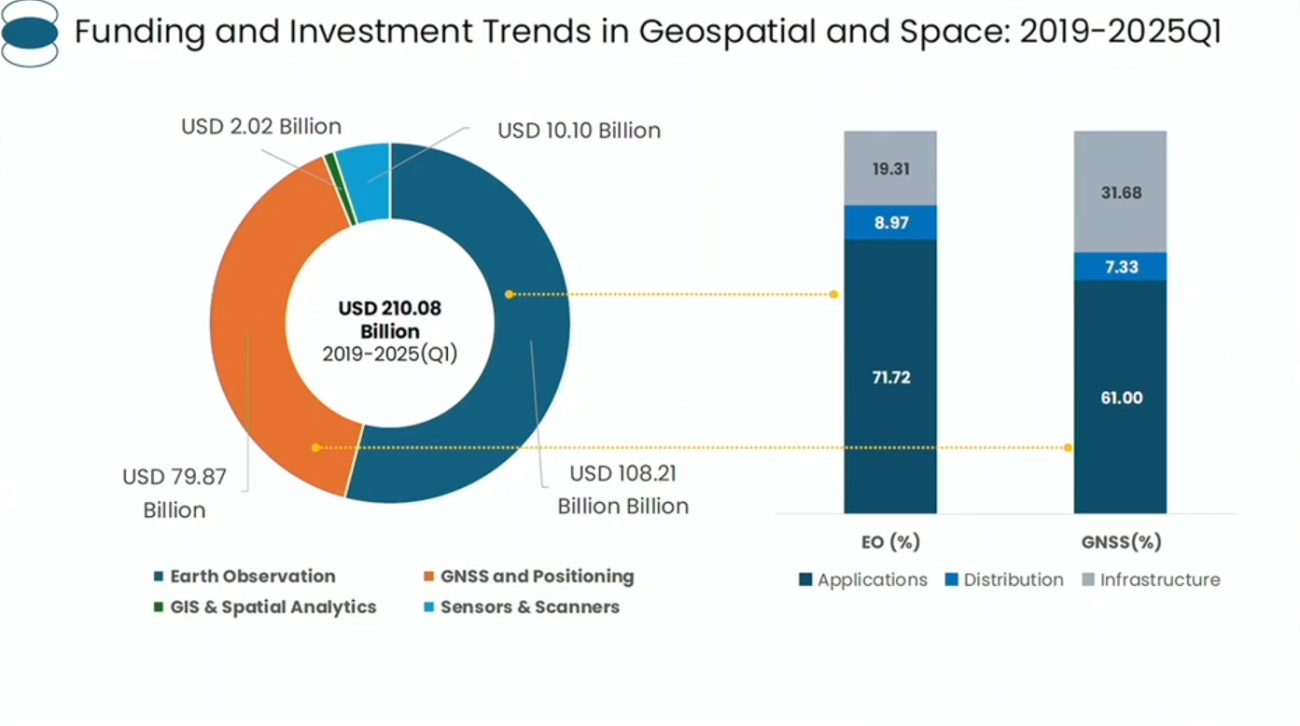

Narainさんはスライドを用いて、投資の動向について説明をされました。

近年、宇宙産業と地理インフラ産業の協力には多額の投資が行われており、投資家からも非常に高い関心が寄せられていることが分かります。分野別では地球観測とGNSS・測位の2分野に集中しており、その中でも特にアプリケーション部門(地球観測では71.72%、GNSSでは61%)に投資が多く集まっています。

Narainさんは経済的な効果にも言及し、両産業を合わせた市場は、2030年までに30兆ドル(直接的経済効果のみ)規模に成長するだろうと見解を示しました。

また、商業宇宙分野に注力することでGDPが1〜3%押し上げられるという予測もあると発言され、経済的な側面から見ても、宇宙産業との関わりを含めたこのエコシステムは今後ますます成長していくとみられます。

(3)製造業から「情報インフラ産業」へ

日本において、宇宙分野では今でも製造業に重点が置かれていますが、今後の宇宙産業発展のためには”情報インフラ産業”の部分を伸ばしていくことが重要です。

情報産業ビジネスとしての事業例

座間さんと山崎さんは各社の事業例を挙げ、”情報産業ビジネス”とはどのようなものかを示しました。

PASCO社の事業例

PASCO社は、人工衛星や航空機、ドローンを用いたリモートセンシングサービスを利用し、得られたデータを分析した上で顧客に提供しています。

NSDIのようなマッピングプロジェクト、衛星データを用いた森林伐採の検出やソーラーパネルの検出等、公共機関や研究機関を中心に事業を展開しています。

宙畑メモ:NSDIとは

国土空間データ基盤(National Spatial Data Infrastructure)の略称。国や地方自治体、民間それぞれが保有している空間データをまとめ、統一された基準で利用できるようにしたシステムのこと。

参照:国土地理院「国土空間データ基盤標準及び整備計画」概要

また新規事業である、株式会社NTTデータとキヤノン電子株式会社とのジョイントベンチャーである株式会社Marble Visionsでは、衛星の製造、打ち上げ、そして運用までを一貫して行い、世界中の非常に詳細な3Dモデルを作成することを目標としているとの紹介がありました。

Tellus社の事業例

一方Tellus社は、自社を”衛星データプラットフォーム”と称している通り、衛星データを始めとして合成開口レーダーやハイパースペクトルなどのデータも提供しており、必要とするユーザーが気軽にデータにアクセスできるように、さまざまなサービスを展開しています。

こちらは個人でも利用登録が可能です。

山崎さんは、今後の産業発展のためにもAI技術は重要な要素であり、注力すべきであると発言し、多くの衛星データと最新のGPU、そして優れたAIモデルを揃えて、将来的に衛星データ活用がより加速するような基盤モデルの開発へと進めていきたいとビジョンを示しました。

両社はともに、衛星データを代表とした地理空間情報を扱っており、顧客やユーザーの課題解決に尽力しています。このことから宇宙産業は、人工衛星やロケットなどの”製造”が主だった段階から、得られたデータをいかに”利活用”するかが重要なフェーズに入り、大きな転換期にある事が分かります。

宇宙機関の役割

転換期はJAXA等の宇宙機関にも訪れています。杉町さんは、JAXAはこれまで研究開発が主な役割でしたが、現在では業界のプレーヤー同士をつなぐ”ハブ”としての役割が主になっていると言います。

商業宇宙利用が拡大するにつれて、宇宙関連以外の分野から企業や団体が多く参入するようになりました。今までつながりの薄かった、政府や学術界、産業界、そして世界中のプレーヤーの架け橋となることで、より宇宙産業や地理インフラ産業の発展を促すでしょう。

(4)次世代の宇宙ビジネスはどうなるか

セッションの最後は、これからの地理インフラ産業がどうなっていくかという議題に移りました。

杉田さんより、「宇宙ビジネスの中でどの部分が迅速に伸びていくか?」という質問が投げかけられ、各パネリストが持論を展開しました。

Schrenkさん

「気候変動問題の解決に向けて、ハイパースペクトル画像技術に注目しています。

ガス田からのメタンガス排出を検知できることや、炭素隔離に優れた微生物をモニタリングすることが出来るという点で非常に有用ですし、自動化や自動認識を適用することで更に問題解決への一歩となるでしょう。」

宙畑メモ:炭素隔離に優れた微生物とは

”炭素隔離”とは、二酸化炭素を捕捉して貯蔵するプロセスを指します。微生物の中には、二酸化炭素をエネルギー源や材料として利用する種があり、シアノバクテリアや水素細菌などが該当します。このような生物学的炭素隔離は炭素循環の過程で自然に起こることですが、人為的にこれを強化し気候変動を抑制しようとする取り組みが行われています。

Narainさん

「高い収益性を持つ分野が伸びていくでしょう。特に”防衛情報分野”と””金融・保険業界”が大きな可能性を秘めています。

両分野は世界各国の政府が力を入れている分野であり、その支出能力を鑑みると商業的な利用は成長し続けていくと予測します。」

座間さん

「インフラ管理や災害リスク管理の部分は社会的な需要が増加しているため、今後も伸びていくと予測されます。これらの課題に対して、GIS等の既存のデータに加えて、ハイパースペクトル画像やLIDAR衛星センサから得られるデータなど、新たな情報も取り入れて対策して参ります。」

山崎さん

「世界的な問題においては、気候変動と国家安全保障の分野に注目しています。Tellusでは、APIを通じてGOSATデータ(CO2とメタン排出量)を提供しており、前述の分野で活用できると考えています。

また民間企業の視点としては、当社の衛星データを個々のユーザーに提供するためにスマートフォンアプリ開発の会社とも協業しています。これはまさに商業的なポイントとなる事業であると考えています。」

各パネリストの意見は相似点もありますが、「これから即座に成長拡大していく部分」がこれほど多岐にわたることが、宇宙ビジネスの将来性を表しているように考えられます。

5年後の世界に向けて

今現在でも、地理空間データは私たちの生活に欠かせないものですが、5年後にはさらに深く広く浸透していると予測されます。

この成長していく国内外の市場でリーダーシップを取るためには何が必要なのでしょうか?

業界内のサイロ化を解消

Narainさんは、宇宙データと地理空間データはコインの裏表のようなものであり、切り離すことは不可能と発言。長年、宇宙業界と地理インフラ産業は別々の領域で活動してきましたが、今後に向けて、両分野間でのより深い対話と技術的な連携が必要であると述べました。

また座間さんからも、画像撮影のスケジュール感について企業と顧客の間で認識の違いがあると課題が挙げられ、ユーザーに対してのコミュニケーションも非常に重要であると発言されました。

AIの導入

「地理空間エコシステムの課題」の章でも触れましたが、今現在得られる衛星データの量は膨大であり、今後も増加し続けるでしょう。これらを処理するためにはAIの導入が必要不可欠です。

山崎さんはこの点について、AIモデルの開発とGPUの活用を進め、環境づくりに注力していくと展望を語りました。

これに対してSchrenkさんはAI導入には数々の課題もあるとしましたが、このセッションを通して感じたのは、データの相互運用性が重要であると発言しました。

将来的に、地球全体の情報をほぼリアルタイムで得られるようになるのであれば、ユーザーがデータに迅速にアクセスできること、またそのデータは互いに連携され洞察を得られる状態が必要であると見解を示しました。

(5)まとめ

「商業宇宙の解放:地理空間情報データの力」では、立場の異なるパネリストの方々とモデレーターにより、地理空間データ及び業界全体を様々な側面から知ることが出来る、貴重な場となりました。

普段は意識することが少ないですが、地球全体の問題を解決するために、また私たちの日常をより便利にするために、地理空間データは欠かせないものです。

ですが、商業利用が拡大するにつれて課題点が増えたことも事実です。

ディープフェイク画像や合成画像に対する衛星データの信頼性を高めること、増え続けるデータに対処するための人材育成やAIの活用、サイロ化解消のための宇宙産業界との連携など、どれも結果が出るまで時間を要するものですが、不可能なことではありません。

地理空間情報は現代のような情報化社会の基本だと考えられます。

その汎用性と将来性の高さに、”地理空間情報データの力”を感じました。